П.З.17 Измерение длины реки и площади бассейна реки по карте

П.З.16 Деформации речного русла

Цель: изучить схемы деформаций русловых образований формирующих микро-, мезо- и макроформы.

1. На примерах формирования донных гряд, перекатов и излучин рассмотреть деформации русловых образований.

Характерные русловые образования:

· микроформы – донные гряды;

· мезоформы – остров, осередок, перекат, плес;

· макроформы – староречье (старица), рукав.

1. Микроформы речного русла

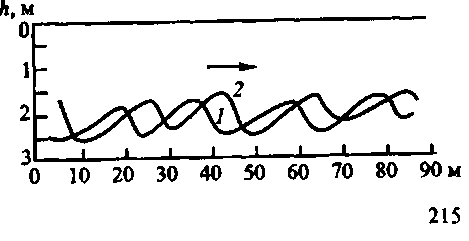

Наносы в донных грядах перемещаются слоем по верхнему склону и скатываются по низовому склону в подвалье гряды. Здесь частицы наносов могут быть захоронены надвигающейся грядой и вновь придут в движение лишь после смещения гряды на всю ее полную длину (рис.1).

| Рис. 1 Донные гряды на дне реки |

2. Мезоформы речного русла и их изменения

Наиболее типичным видом мезоформы речного русла является крупная русловая гряда — перекат (рис. 2). Перекаты вместе с расположенными между ними понижениями дна — плесами образуют на реках системы «плес — перекат».

Перекаты по своему строению бывают трех видов:

а) нормальные — перекаты с хорошо выраженным подвальем, но без резкого искривления фарватера (рис.2а);

б) перекошенные (сдвинутые) — перекаты с резким искривлением фарватера (рис.2б);

в) перевалы—перекаты с плавными и небольшими изменениями отметок дна без резко выраженного подвалья.

| а) б) |

| Рис. 2. Схемы перекатов: а—нормального; б— перекошенного; 1,2— верхняя и нижняя плесовые лощины; 3,4— верхний (правобережный) и нижний (левобережный) побочни переката, 5— корыто; 6— гребень; 7— подвалье переката; 8— затонская часть нижней плесовой лощины; 9 — линия наибольших глубин |

Перекат представляет собой крупную русловую гряду, пересекающую русло под углом 20—30°. Верхний по течению склон гряды более пологий, низовой откос (подвалье переката) — более крутой. Наиболее мелкие части гряды — прибрежные отмели — носят название побочней. Наиболее глубокая часть переката между смежными плесовыми лощинами называется корытом переката. Через нее и проходят линия наибольших глубин и фарватер. Наиболее мелководный участок фарватера над перекатом называется гребнем переката.

3. Макроформы речного русла и их изменения

| Рис. 3 Схема смещения и изменения формы излучины: 1 — участок размыва берега; 2—старица. |

Русловые деформации в извилистых (меандрирующих) руслах весьма своеобразны. Такие деформации представляют собой циклические процессы постепенного увеличения извилистости русла благодаря размыву его вогнутых берегов, развороту и смещению излучин (меандров), завершающиеся прорывом перешейка со спрямлением русла. Затем процесс развития излучин повторяется. А со временем бывший участок русла превращается в старицу.

1. Дайте определение терминам: русловые процессы, русловые образования, русловые процессы.

2. Перечислите основные характеристики периодических и направленных русловых образований.

3. Что понимают под устойчивостью речного русла?

4. Приведите примеры микро-, мезо- и макроформ деформаций русловых образований.

5. Чем коса отличается от отмели?

П.З.17 Измерение длины реки и площади бассейна реки по карте

Цель: развивать умения измерять длины рек и площадь бассейна по топографической карте.

1. Определить длину реки по топографической карте.

2. Определить площадь бассейна реки по топографической карте.

Длина реки измеряется циркулем-измерителем методом «шага» в прямом и обратном направлении, при этом длина «шага» должна составлять 2 мм.

Площадь бассейна реки измеряется методом оконтуривания бассейна, а затем вычисления произведения длины и ширины бассейна по формуле F = L*B.

1. Определение длины реки:

— ознакомиться с содержанием топографической карты;

— определить масштаб карты;

— ознакомиться с направлением течения реки (определить исток и устье);

— измерить циркулем-измерителем длину реки, протекающей по заданной территории сначала в прямом, потом в обратном направлении, перевести в км;

— занести полученные результаты в таблицу.

Таблица 1 Протяженность реки

| Река | Длина реки (км) | |

| в прямом направлении | в обратном направлении | средняя длина |

2. Вычисление площади бассейна реки по карте:

— ознакомиться с направлением течения реки (определить исток и устье);

— определить по горизонталям направление склона вокруг реки на разных точках карты;

— указать стрелками, перпендикулярными к горизонталям направления течения воды по склону;

— выяснить, из каких точек стекающая по склону вода попадает в данную реку, а из каких – не попадает;

— между выделенными по направлениям стока воды точками провести водораздельную линию, которая будет ограничивать бассейн данной реки;

— провести в пределах бассейна длину (L) и ширину (B) бассейна реки;

— измерить расстояния в прямом и обратном направлении, перевести в км;

— вычислить площадь бассейна реки по формуле: F = L*B;

— занести полученные результаты в таблицу.

Таблица 2 Площадь бассейна реки

| Река | Морфометрические характеристики реки | |

| Длина бассейна (L), км | Ширина бассейна (В), км | Площадь бассейна F, м 2 |

1. Перечислите основные морфометрические характеристики речного бассейна.

2. Дайте определение понятиям: водосбор, водораздел, водораздельная линия, речной бассейн.

Практическая работа № 18

Оползни. Сели

Цель: изучить оползни, сели, их причины, динамику развития оползневых и селевых процессов.

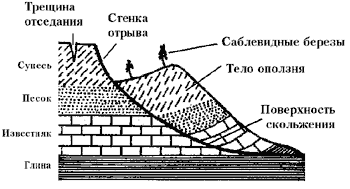

Оползень – масса горных пород, сползшая или сползающая вниз по склону или откосу под влиянием силы тяжести, гидродинамического давления, сейсмических и некоторых других факторов.

Как правило, наиболее широко оползни развиты в областях пересеченного и резкопересеченного рельефа, в горных местностях, на берегах рек, морей и водохранилищ.

Оползень в результате своей деятельности создает «оползневое тело», которое в основном имеет форму полукольца, образуя понижение в середине.

Оползшую массу называют оползневым телом, а поверхность, по которой происходит смещение оползня, называют поверхностью скольжения, или поверхностью смещения.

Рис. 1- Схема оползневого склона

Рис. 2. Морфология оползневых участков. 1 Оползневой цирк. 2 Бровка главного уступа. 3- Главный уступ. 4- Вершина оползня. 5- Внутренний уступ. 6- Тело оползня. 7-Поверхность скольжения. 8- Валы, бугры. 9- Трещины поперечные и продольные. 10 –Подошва оползня

Оползни — обычное явление в тех местностях, где активно проявляются процессы ЭРОЗИИ склонов. Они происходят в том случае, когда массы породы, слагающие склоны гор, теряют опору в результате нарушения равновесия пород, вызванного подмывом водой, ослабления прочности пород при выветривании и переувлажнении осадками и подземными водами вследствие сейсмических воздействий, а также строительной и хозяйственной деятельности, проводимой без учета геологических условий. Крупные оползни возникают чаще всего в результате сочетания нескольких таких факторов: например, на склонах гор, сложенных чередующимися водоупорными (глинистыми) и водоносными породами (песчано-гравийными или трещиноватыми известняками), особенно если эти пласты наклонены в одну сторону или пересечены трещинами, направленными по склону.

Почти такую же опасность возникновения оползней таят в себе создаваемые человеком отвалы пород вблизи шахт и карьеров.

Разрушительные оползни, движущиеся в виде беспорядочной груды обломков, называют камнепадами; если блок перемещается по некоторой ранее существовавшей поверхности как единое целое, то оползень считается обвалом; оползень в ЛЕССОВЫХ породах, поры которых заполнены воздухом, приобретает форму потока (оползень течения).

• Увеличением крутизны склона в результате подмыва водой.

• Воздействием сейсмических толчков.

• Ослаблением прочности пород вследствие изменения их физического состояния при увлажнении, набухании, разуплотнении, выветривании, нарушении их естественного сложения и т.д.

• Действием гидростатических и гидродинамических сил на породы, вызывающих развитие фильтрационных деформаций.

• Изменением напряженного состояния горных пород в зоне формирования склона и строительства откоса.

• Внешними воздействиями – загрузка склона или откоса, а также участков, прилегающих к их бровкам, микросейсмические и сейсмические колебания.

Меры защиты от оползней:Если вероятность возникновения оползней велика, то осуществляются специальные мероприятия по защите от оползней.

Они включают укрепление оползневых склонов берегов морей, рек и озер подпорными и волноотбойными стенками, набережными. Сползающие грунты укрепляют сваями, расположенными в шахматном порядке, проводят искусственное замораживание грунтов, высаживают растительность на склонах. Для стабилизации оползней в мокрых глинах проводят их предварительное осушение методами электроосмоса либо нагнетанием горячего воздуха в скважины.

Крупные оползни можно предотвратить дренажными сооружениями, перекрывающими путь поверхностным и подземным водам к оползневому материалу.

Поверхностные воды отводятся канавами, подземные — штольнями или горизонтальными скважинами.

Несмотря на дороговизну этих мероприятий, их осуществление дешевле, чем ликвидация последствий произошедшей катастрофы.

Отличие от оползней, которые происходят практически на всей территории нашей страны, селевые потоки зарождаются только в гористой местности и движутся в основном по руслам рек, либо по балкам (оврагам), имеющим в своих верховьях значительные уклоны. Селеопасные районы России – Северный Кавказ, Урал, Южная Сибирь, Курильские острова, Камчатка, Сахалин, Чукотка.

Для возникновения оползней требуется одновременно совпадения 3 условий:

— наличие на склонах селевого бассейны достаточного количества легко перемещаемых продуктов разрушения горных пород (песка, гравия, гальки, небольших камней);

— наличие значительного объема воды для смыва со склонов камней и грунта и их перемещения по руслу;

— достаточная крутизна склонов селевого бассейна и водопотока.

1. Где распространены оползни и сели?

2. Поясните морфологию оползней.

3. Назовите причины возникновения оползней.

4. Перечислите меры защиты от оползней.

5. Каковы причины возникновения селевых потоков?

Задание для самостоятельной работы.

Создать презентацию о проведенной в техниукме экологической акции, экологическом исследовании.

Программа Power Point, 10-15 слайдов.

Каждый слайд должен иметь краткий сопроводительный текст.

Должны быть указаны: цель, задачи, актуальность, экспериментальные или иные данные.

Отражение конечного результата.

Подведение итогов, заключение, намечены дальнейшие перспективы и даны практические рекомендации по использованию презентации.

Указание используемой литературы.

— Уборка на р. Елшанка

— Лес Победы – сентябрь

— Лес Победы – апрель

Фото акций представлены в группе Экологи ОНТ.

Источник

Речной бассейн

Речно́й бассе́йн – часть земной поверхности, включающая данную речную систему и ограниченная поверхностным (орографическим) водоразделом.

Следует различать понятие бассейн и водосбор реки.

Обычно водосбор (особенно поверхностный) и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной (её называют бессточной областью), то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит. Такие случаи характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные области в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; как например, в бассейнах рек Тобол и Ишим (притоков р. Иртыш, входящей в речную систему Оби). В бассейне Тобола выше г. Кустаная – 16300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) – 1750 км 2 (около 24% площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по поверхностному водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда поверхностный и подземный водоразделы не совпадают, т.е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна служат: площадь бассейна; длина бассейна, обычно определяемая как прямая, соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку главной реки; максимальная ширина бассейна, которая определяется по прямой, перпендикулярной к длине бассейна в наиболее широкой его части; средняя ширина бассейна, вычисляемая путем деления площади бассейна на его длину; длина водораздельной линии (поверхностного водораздела).

К числу главнейших физико-географических и геологических характеристик речного бассейна относятся:

- географическое положение бассейна реки на континенте, которое может быть выражено через удалённость его границ или центра (в км) от океана, широту и долготу центра и крайних точек бассейна;

- географическая (ландшафтная) зона (зоны) или высотные пояса; важно знать, например, находится ли речной бассейн в тундре, тайге, зоне смешанных лесов, степи, пустыне и т.д.;

- геологическое строение, тектоника, физические и водные свойства подстилающих грунтов, гидрогеологические условия;

- рельеф поверхности бассейна (горы, возвышенности, низменности и распределение площади бассейна по высотам;

- климат (характер циркуляции атмосферы, режим температуры и влажности воздуха, количество и режим атмосферных осадков, испарение);

- почвенно-растительный покров, который можно охарактеризовать данными о доли площади бассейна (в %), занятой лесами и почвами того или иного типа;

- характер речной сети;

- наличие и особенности других водных объектов помимо рек – озёр, болот, ледников.

Важнейшая особенность любого речного бассейна – это степень его преобразования хозяйственной деятельностью. При этом следует различать искусственное преобразование поверхности бассейна (сведение лесов, распашка земель и другие агролесотехнические мероприятия, оросительные и осушительные мелиорации) и искусственное преобразование гидрографической сети бассейна реки и режима самих рек (регулирование стока, сооружение плотин и водохранилищ, каналов, шлюзов, осуществление других гидротехнических мероприятий в руслах рек, изъятие и переброска стока и др.).

Такие характеристики бассейна, как его озёрность, болотистость, лесистость и др., могут быть выражены количественно через соответствующие коэффициенты озёрности, болотистости, лесистости, вычисляемые как отношение (в %) площади, занятой соответственно озёрами, болотами, лесами к полной площадь бассейна.

Источник