Как правильно спустить пруд

Пруды, построенные для хозяйственных целей, в большинстве случаев не имеют устройства для спуска воды из них и не приспособлены для рыбоводства.

Между тем многие из них по своим биологическим качествам и техническим затратам вполне рационально и с незначительными затратами могут быть устроены спускными и использованы для рыбоводных целей. Для того, чтобы существующие пруды сделать спускными и использовать их для выращивания товарной рыбы, необходимо: устроить в теле плотины донный водоспуск или установить сифон, которые обеспечили бы полное опорожнение пруда; провести мелиоративные работы в ложе пруда (очистка от деревьев, кустарников, пней, постройка, осушительно-рыбосборной сети, регулирование русла, засыпка ям, бочагов и т. п.).

В поймах рек очень много озер. В большинстве случаев они образованы заполнением в половодье котловин и понижений пойм. Многие из этих озер имеют значительное превышение горизонтов воды (а иногда и дна) над уровнем горизонта воды реки и могут быть, так же как и пруды, устроены полностью или частично спускными и приспособлены под выращивание в них товарной рыбы или облова осенью зашедшей в них при половодье дикой рыбы.

Институт «Росгипроводхоз» разработал проект типовых устройств для опорожнения прудов площадью до 50 га, пригодных для разведения рыбы, но не оборудованных водоспусками. В нем представлено несколько способов первоначального опорожнения прудов с использованием донных водоспусков, переносных сифонов (рис. 34), обводных земляных каналов с прорезью (или без прорези) (рис. 35), механической откачки воды.

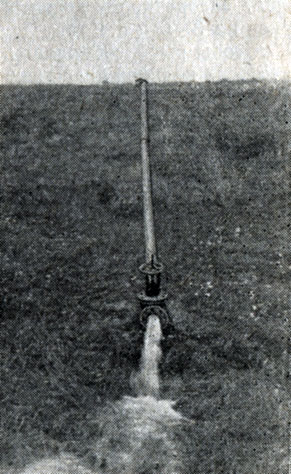

Рис. 34 Переносной сифон:

1 – пруд; 2 – металлическая труба; 3 – затвор входного конца сифона; 4 – трос; 5 – ворот для управления затвором; 6 – штуцер для заливки сифона; 7 – затвор выходного конца сифона; 8 – сбросной колодец

Рис. 35

1 — наброска из камня; 2 — временная перемычка; 3 — рыбозадерживающая запонь; 4 — низовая перемычка; 5 — насосная установка; 6 — отводящий канал; 7 — проран шириной 10 м; 8 — верховая перемычка; 9 — подводящий канал; 10 — обводной канал.

Таблица 25 Пропускная способность сифонов м 3 /ч

В таблице 25 приведена пропускная способность сифонов в зависимости от напора Н, диаметра d и длины l труб.

Для первоначального опорожнения прудов, расположенных на балках без притока воды, с большим уклоном дна, при объеме воды в пруду не более 35 тыс. м 3 и напорах до 2 м рекомендуется применять сифоны из резинотканых рукавов, а при объеме воды в них более 35 тыс. м3 и напорах более 2 м — из стальных труб.

Опорожнение прудов обводным каналом осуществляют слоями 30-40 см через прорываемые в перемычке в голове канала пионерные траншеи.

В проекте «Росгипроводхоза» «Типовые устройства для опорожнения прудов» подробно разработаны: вопросы организации производства строительно-монтажных работ; технические указания по первичному опорожнению прудов; рекомендации по выбору типа опоражнивающего устройства; подбор типового устройства для опорожнения пруда, а также представлены паспорта типовых опоражнивающих устройств (донные водоспуски, сифоны); технологические схемы устройств и другие данные по типовым устройствам для опорожнения существующих прудов.

Способ опорожнения пруда выбирают по типовому проекту в зависимости от конкретных геологических и топографических условий в соответствии с рекомендацией, приведенной в таблице 26.

Для последующих ежегодных опорожнений прудов при обловах рыбы применяют действующие сооружения — бетонные и железобетонные донные водоспуски, монолитные и сборные, разработанные институтом «Гидрорыбпроект» (рис. 24, 25), сифонные водоспуски из асбестоцементных труб, трубчатые железобетонные водоспуски, сифонные водоспуски из стальных и гибких труб переносного типа и донные водоспуски из стальных труб, разработанные «Ленгипроводхозом». Характеристика водоспусков приведена в таблице 26.

Работы по устройству существующих прудов спускными можно выполнять более простым способом, применяя только местные материалы.

В этом случае для первоначального спуска пруда в плотине устраивают прорези. Створ прорези в плотине

Рекомендации к выбору водоспускных сооружений

выбирают в наиболее пониженном месте поймы с наилучшими геологическими и топографическими условиями для установки донного водоспуска и сопряжения отводящего от донного водоспуска канала с нижним бьефом.

Воду из пруда спускают через деревянный лоток, уложенный в прорези тела плотины. Дно лотка устанавливают в прокопе на глубине не более 0,5-0,7 м от уровня воды в пруду. При этом особое внимание обращают на предупреждение подмыва лотка внизу и с боков. На низовом откосе плотины лоток поддерживается парными схватками, которые опускают по сваям по мере спуска пруда и заглубления лотка.. Лоток делают звеньями длиной по 3-5 м. В конце лотка для устранения размыва площадки под падающей струей устраивается крепление из досок или каменной наброски по хворостяной выстилке.

Для предотвращения фильтрации ‘вдоль дна и боковых стенок лотка передний конец его устанавливают в окно деревянной заборки или шпунтового ряда, забиваемого на глубину 0,7-1 м ниже дна лотка. Для перестановки лотка по мере спуска воды из пруда впереди лотка отсыпают легкую перемычку из грунта и сброс воды временно приостанавливают. После этого углубляют прорезь, забивают новый шпунтовый ряд, вынося его несколько вперед к мокрому откосу, и устанавливают с понижением его на следующие 0,5-0,7 м. Передний конец лотка вновь заделывают в окно шпунтового ряда, а задний опускают на схватки свай.

Так постепенно переставляют лоток до полного спуска пруда.

Следует учитывать, что спуск воды из пруда через лоток требует большого внимания, так как из-за не замеченных вовремя выносов грунта за стенами или под лотком может произойти размыв, всей плотины. Поэтому во время спуска воды у лотка должны быть заготовлены аварийные материалы и организовано постоянное наблюдение.

Практически лотки для удобства маневрирования не делают шириной более 2 м и глубиной более 0,5 м. Пропускная способность такого лотка составляет около 0,4-0,5 м3/сек.

После полного опорожнения пруда в прорези (прокопе) плотины открывают котлован, устраивают донный водоспуск и заделывают прорезь, а по ложу пруда выполняют все необходимые мелиоративные работы. Донный водоспуск устраивают по одному из рассмотренных выше типов в зависимости от напора и расхода воды, определяемого водохозяйственным расчетом.

Спуск воды из прудов, не имеющих водоспускных устройств, можно осуществлять с помощью сифонных водоспусков, которые состоят из звеньев металлических труб, соединяемых между собой при помощи фланцев с резиновой прокладкой. Сифонная установка в разобранном виде легко транспортируется на автомашинах, и ее можно использовать на нескольких прудах.

Приемный и сбросной концы трубы сифона располагают по отношению к плотине и дну русла так, чтобы был обеспечен сброс всей воды. На концах входной и выходной части трубы сифона устанавливают затворы.

Трубы сифона укладывают по заранее подготовленному по откосам и гребню плотины основанию. При этом выходной конец трубы устанавливают в специально устроенный водоприемный колодец. Конструктивная схема сифонной установки показана на рисунке 34.

Устройство пойменных озер полностью или частично спускными связано главным образом с величиной разности горизонтов воды реки, являющейся водоприемником, и озер, из которых намечается спуск воды в реку, а также с глубинами озер.

В зависимости от того, насколько уровень меженного горизонта воды реки ниже уровня воды озера, определяют возможность спуска воды из него на ту или иную величину, а в зависимости от глубины озера — полный или частичный спуск озера.

Возможность и целесообразность устройства озера спускным определяется обследованием его и нивелированием трассы намечаемого сбросного канала. Мероприятие считается целесообразным, если разность уровней в реке и озере позволяет спустить озеро не менее чем на 1 м. В этом случае наиболее заросшая береговая полоса озера освобождается от воды и вылов рыбы значительно облегчается.

Для осуществления спуска озера прорывают сбросной канал, соединяющий озеро с рекой (водоприемником). Трассу канала необходимо выбирать по кратчайшему пути, с тем чтобы объемы, работ по его устройству были наименьшими. В голове канала для регулирования горизонтов воды в озере устраивают земляные перемычки или дамбы с регулирующим сооружением.

Дамбу необходимо устраивать несколько выше примыкающих берегов озера, с тем чтобы при спаде половодья гребень дамбы освобождался от воды раньше и через него не было перелива.

Источник

III. Технические условия при строительстве и приспособлении прудов для рыбоводства

При строительстве нового пруда учитывают источники водоснабжения и место для отвода спускаемой воды.

Спускные пруды наиболее удобны в эксплуатации, особенно для вылова рыбы. В тех случаях, когда водоем нельзя сделать спускным, его ложе по возможности выравнивают, удаляют пни, кустарники, камни и другие предметы, которые препятствуют облову и повреждают рыболовные снасти. Неспускные и полуспускные пруды зарыбляют, если все участки их доступны облову неводом.

Pис. 1. На строительстве рыбоводных трудов

Чтобы рыба не уходила из пруда и в него не попадала тугорослая, сорная и хищная рыба, устанавливают верховины в самом узком месте впадающего в пруд ручья или речки. Верховина представляет собой решетчатое заграждение, установленное на шпунтовом ряду и перекрывающее русло и часть поймы. Решетки чаще делают из металлических прутьев с просветом между ними около 1,5 см. Если пруд наполняется водой через канал, прорытый из соседнего озера или речки, то на нем ставят затвор с рыбозаградительной решеткой.

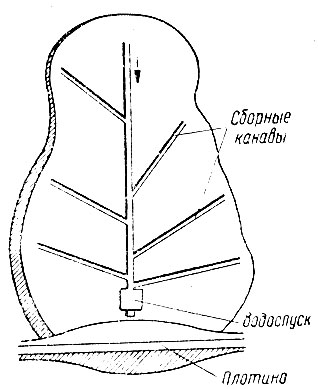

Дно пруда планируют с небольшим уклоном в сторону водоспуска. Это обеспечивает при необходимости полный спуск воды из пруда. По дну пруда делают небольшие борозды, в которые при спуске воды собирается рыба. Рыбосборные канавы должны впадать в рыбную яму, находящуюся перед водоспуском, на одном уровне с его порогом, из которой вылавливают рыбу.

Рис. 2. Насыпка плотины и дамб спаренными бульдозерами

Чтобы облегчить вылов рыбы и предохранить ее от травм, которые могут быть нанесены орудиями лова, следует устроить специальный рыбоуловитель.

Рыбоуловитель — это короткий канал длиной до 4 и шириной 1,5 м, расположенный у выходной трубы (лежака) водоспуска за плотиной. На нем делают перемычку в шпунт с пазами для решеток. После спуска воды из пруда, когда она остается лишь в канале, вставляют решетки на канале и вынимают решетку из водоспуска. Рыба с остаточной водой свободно переходит в рыбоуловитель, откуда ее легко вылавливают сачками или сафатками.

Водосбросные устройства используют для пропуска лишней воды в паводковый период, располагая их в обход плотины в коренном берегу. Их делают земляными, бетонными, железобетонными, деревянными или каменно-плетневыми. При небольшом расходе воды паводок пропускают через донные водоспуски.

На ложе пруда устраивают осушительную сеть для сбора и отвода воды из него, которая состоит из центральной сбросной канавы по середине пруда и боковых канав-осушителей, расположенных к ней под углом 45-60°. Осушительная сеть обеспечивает сброс воды через донный водоспуск со всех участков пруда, в том числе из всех понижений ложа водоема.

Плотины и дамбы чаще всего строят земляные в виде насыпи. Дамбы бывают контурные и разделительные. Первые обваловывают участок поймы, предназначенный для строительства пруда, вторые — разделяют смежные пруды. Из всех рыбоводных прудов частично копаными (расположенными в выемках) бывают лишь зимовальные, остальные пруды обычно обваловываются. Особое внимание уделяют контурным дамбам, так как они предохраняют пруды от паводковых вод. Верховые (мокрые) откосы дамбы и плотины, обращенные в сторону водоема, укрепляют дерном, хворостом и камнем, посадками деревьев, например ивы и др.

Для возведения плотины лучше использовать грунты типа суглинков. Можно насыпать плотину и из других грунтов, за исключением илистого «плывуна» и песчаного.

Для прочности плотины в русле под основанием снимают дерн на глубину 20-30 см, грунт рыхлят, удаляют пни, кустарники, корни и т. п. Поперек русла прокапывают траншею шириной по дну 1 м и глубиной 60-70 см, до материнской породы, врезаясь на 1-1,5 м в берега. Дно и откосы траншеи взрыхляют и засыпают глинистым грунтом, хорошо утрамбовывая. Затем возводят плотину, насыпая грунт слоями толщиной не более 30 см, также хорошо утрамбовывая каждый слой. Плотину делают с пологими откосами, насыпая землю так, чтобы она не сползала. Для лучшего уплотнения тела плотины используют кулачковые катки весом 5-6 т. Заложение (ширина) мокрого откоса плотины или дамбы, обращенного в сторону водоема, должна быть в полтора-три раза больше высоты плотины. Противоположный (сухой) откос круче, чем мокрый; его заложение в полтора раза больше или равно высоте плотины.

Чтобы предупредить просачивание воды сквозь тело плотины, если она построена из легкопроницаемых грунтов, на мокрый откос накладывают водоупорную прослойку, так называемый экран, из глины или разложившегося торфа. Экран укладывают по всему мокрому откосу плотины и на 3-5 м по ложу водоема. Сверху экрана насыпают защитный слой толщиной 50-60 см из местного грунта и уплотняют. Наиболее надежным является глиняный экран. Его делают из тщательно перемятой глины толщиной в верхней части откоса 20-25, а в нижней 30-40 см. При устройстве плотины из плотного пластичного суглинка глиняной водоупорной прослойки не делают, так как при хорошем уплотнении такой грунт надежно держит воду.

Чтобы плотина не размывалась волнами, мокрый откос укрепляют клетками из ивовых плетней, которые заполняют камнями или дерниной. Ивовые колья забивают высотой 30-40 см. Плетневое крепление делают до половины глубины водоема. Ивовые колья, прорастая, дополнительно создают прочное живое крепление откоса плотины. Для большей устойчивости сухого откоса у подошвы плотины устраивают обратный фильтр, т. е. насыпь в виде призмы высотой 0,5-0,6 м из смеси мелкого и крупного песка. Такая призма предохраняет плотину от вымывания из нее грунта (оплыва).

Для крепления мокрого и сухого откосов можно использовать шлак, который также предохраняет плотину от размыва.

Водоспускные устройства предназначены для полного спуска воды из пруда с целью вылова рыбы осенью, а также для создания проточности, временного понижения или повышения уровня воды. Водоспускные устройства подразделяются на донные водоспуски (типа «монах»), водоспуски с задвижками (типа «Лудло») и затворами, сифонные и насосные установки. Водоспуск устраивают в основании плотины, в наиболее глубокой части водоема, на надежных грунтах. Основную часть водоспуска — горизонтальную трубу (лежак), изготовляют из дерева, кирпича, асбоцемента, керамики, металла или бетона. К верхнему концу лежака присоединяют вертикальную трехстенную коробку (стояк), из того же материала, что и лежак, за исключением железа. Передняя часть стояка перекрывается двумя рядами задвижек — шандор. Стояк устанавливают в нижней части мокрого откоса плотины или немного выносят за пределы, вглубь пруда.

Кирпичный донный водоспуск состоит из стояка с входной воронкой, обращенной к водоему, и лежака, заложенного под плотиной, входных открылков и служебного мостика.

Входная воронка имеет два открылка и настил — пол между ними. Стенки открылков выкладывают в полтора кирпича. Пол делают также из кирпича, который кладут на ребро по песчаной подготовке слоем 10 см.

Стояк представляет собой прямоугольную башню, три стенки которой кирпичные, а четвертая, обращенная к пруду, состоит из съемных деревянных щитков, заложенных в пазы. Пазы делают из досок толщиной около 5 см, которые схватывают с боковыми стенками стояка болтами диаметром 12 мм через 0,4-0,6 м по высоте стояка. Болты закладывают свободно с тем, чтобы по мере надобности направляющие доски можно было заменять новыми. Можно делать пазы и из углового железа, укрепляя его со стояком анкерами или болтами наглухо. Основанием для стояка служит кирпичная кладка в 4-6 рядов, уложенная на подготовку из тощего бетона. Верхний ряд основания укладывают на одном уровне с дном лежака. На кирпичные стены стояка кладут брусья, образующие основание для крышки. Брусья скрепляют со стояком болтами. Крышку из досок на шпонках укладывают в четверть, выбранную в брусьях. В стояке устанавливают два ряда щитков высотой 40 см и две металлические решетки ячейками размером 1-2 см 2 . Решетки, устанавливаемые под первым рядом щитков, можно делать из вертикально поставленных металлических прутьев толщиной 3 мм.

Лежак кирпичного или бетонного водоспуска представляет собой трубу круглого или квадратного сечения, величина просвета которой зависит от расхода воды. Трубу укладывают с уклоном 0,003-0,005 в сторону отводящего канала на основание из тощего бетона слоем 6-7 см. Если лежак делают из кирпича, то внутренние швы кладки расчищают на глубину 0,5-1 см и затирают цементным раствором. Сверху и по бокам лежака укладывают мятую глину слоем 20-30 см. До поверхности откосов слой глины не должен доходить примерно на метр.

Для водонепроницаемого соединения между стояком и лежаком закладывают сложенный вдвое толь и заливают горячей смолой. Концы толя внизу заделывают в кладку, а по бокам и вверху приклеивают горячей смолой к стенкам стояка и лежака. Чтобы предупредить просачивание воды, ставят две кирпично-бетонные диафрагмы толщиной до 30 см.

Входные открылки делают в виде подпорной стенки, заложенной под прямым углом к лежаку. Ее заглубляют зубом ниже дна на 0,5 м. Толщина подпорной стенки — полтора кирпича.

Дно отводящего канала на расстоянии 1,6 м от подпорной стенки крепят мощением из кирпичного боя, щебенки или других материалов. Отводящую канаву устраивают шириной по дну в 2 м с полуторными откосами и с отметкой дна, равной отметке дна ручья. Первые 2,5 м от сухого откоса дамбы крепят дерном.

Служебный мостик делают из двух досок толщиной 4-5 см, уложенных одним концом на выступ стояка, а другим на подкладки из пластин по откосу дамбы. Если мостик длиннее 3 м, то под него ставят подпорки.

Основание под кирпичный водоспуск и насыпь створа плотины над ним делают из суглинка или супесчаника. Кирпич применяют красный первого сорта марки 100-125. Цемент для раствора берут марки 400 или 500, состав раствора по объему 1:3.

Во время работы кирпичную кладку поддерживают во влажном состоянии, покрывая рогожами, мешками, матами и время от времени поливают водой или укрывают увлажненными опилками. По окончании кладки сооружение выдерживают 20-28 дней без нагрузки. Перед засыпкой удаляют все посторонние предметы, опалубку, рогожи, маты, взрыхляют откосы и незанятое водоспуском дно траншеи. Засыпку трубы лежака трамбуют очень осторожно, легкой трамбовкой. Насыпав и утрамбовав слой толщиной в полметра, применяют более тяжелую трамбовку.

Рис. 3. Спуск воды из пруда при помощи сифонной установки

В колхозах и совхозах многие пруды, особенно старые, не имеют донных водоспусков. В таких прудах для спуска воды иногда применяют сифоны, переносные или стационарные. Переносный сифон, перекидываемый через тело плотины, делают из асбоцементных, железных труб или гофрированных прорезиненных шлангов большого диаметра 140-200 мм. Соединение асбоцементных труб может быть осуществлено специальными муфтами «Симплекс» с резиновыми прокладками.

Для выращивания товарной рыбы используют и пойменные озера, образовавшиеся от рек после весеннего паводка, особенно если они неглубокие (около 2 м), с ровным рельефом дна и пологими берегами; можно использовать и более глубокие озера (до 4 м), если глубины в них занимают небольшую площадь. Важно, чтобы такие озера были доступны облову неводами и другими орудиями лова, а также не затоплялись и не соединялись с основным руслом реки, куда может уйти выращиваемая рыба. В озерах можно выращивать товарного карпа, сазана и рыбопосадочный материал. Такие озера имеются в землепользовании многих колхозов Саратовской, Волгоградской, Куйбышевской областей, Татарской АССР и др. Дно озер, как и дно прудов, до затопления очищают от предметов, препятствующих облову, особенно тщательно ту часть озера, где производят притонение невода во время вылова рыбы. На притоках, впадающих в озера, устраивают верховины с решетками. В некоторых случаях устанавливают водоспуск-регулятор в пониженном участке озера. Перед зарыблением озера из него удаляют сорную и хищную рыбу. Из пойменных озер при правильной их эксплуатации получают 2-3 и более центнеров товарной рыбы с каждого гектара водной площади.

Колхозы южных областей РСФСР и Дальнего Востока, возделывающие рис, могут использовать рисовые чеки для выращивания карпа. Выращивание рыбы в чеках улучшает условия роста риса. В поисках пищи карп рыхлит почву, поедает рисового комарика и его личинок, находящихся на нижней стороне листьев риса, а также личинок малярийного комара. Рыба поедает опадающие семена сорняков, что снижает засоренность рисовых плантаций и повышает урожай риса на 3-6 ц с 1 га.

Чтобы рыба собиралась к водоспуску, чеки выравнивают, вдоль их валиков делают небольшие канавки глубиной 20-30 и шириной 30-50 см. Грунт из канавок используют на укрепление валиков. Рыбные ямы делают в глубоких местах чеков. Канавки и рыбные ямы служат для сохранения и сбора рыбы при временном сбросе воды из чеков в период кущения риса и окончательном сбросе ее при уборке.

При машинной обработке и уборке риса канавки делают только вдоль продольных валиков, так как возле поперечных валиков они мешают прохождению машин.

При достаточно выровненном дне достигается равномерный залив на всем протяжении чеков, что обеспечивает использование карпом всей их площади. С таких чеков легко сбрасывать воду, что значительно облегчает уборку риса и вылов рыбы.

Для предотвращения попадания в чеки дикой, в особенности, хищной рыбы (щука, окунь и пр.) необходимо на оросителях, снабжающих водой группу чеков, поставить решетчатые или хворостяные фильтры.

В целях равномерного использования рыбой естественных кормовых угодий ставят решетки между чеками, чтобы предотвратить переход рыбы из одного чека в другой.

На участках из-под выработанного торфа также можно строить рыбоводные пруды. Наполняют эти пруды водой из противопожарных водохранилищ, а для сброса воды используют осушительную сеть каналов, которые обычно бывают созданы еще при выработке торфа. Дамбы прудов на карьерах гидроторфа строят по межкрановым полосам, а на фрезерных выработках — по грунту, отсыпанному еще при устройстве каналов (кавальеров), а также оставшихся от работ по выработке торфа. По ложу прудов на гидроторфе за один-два года до их строительства, делают каналы для осушения, после чего удаляют с ложа пни, кустарники и планируют площадь ложа. На фрезерных торфяных выработках строительство прудов проще, так как ложе пруда бывает спланировано при самой выработке торфа, а в качестве необходимых канав используют картовые каналы, остающиеся от выработок торфа.

Рис. 4. Схема планировки ложа пруда

Для устройства прудов на карьерах гидроторфа рекомендуется предварительно за 1-2 года до строительства делать осушительную сеть по ложу прудов, что улучшает проходимость механизмов.

Дамбы прудов насыпают из торфа с примесью песка (до 15-20%). Торф должен иметь степень разложения не менее 15%, объемный вес 0,8, влажность — 80 %. Дамбы строят торфяным экскаватором и бульдозером с обязательным послойным трамбованием. Коэффициенты откосов торфяных дамб прудов и каналов закладывают более пологими, чем из минерального грунта; откосы дамб питомных прудов на гидроторфе не крепят, так как они в первый год эксплуатации зарастают растительностью. Откосы дамб нагульных прудов на гидроторфе и всех категорий прудов на фрез торфе засевают растительностью.

Гидротехнические сооружения таких рыбоводных прудов имеют следующую специфику: отсутствуют шпунтовые стенки, которые заменяются в водобойной части торфом. При помощи торфа устраивают свайное основание более 0,6-0,7 м. Особое значение приобретают рыбозаградительные сооружения, так как в водоснабжающих каналах может быть значительное количество сорной и хищной рыбы.

Мелиоративные работы на ложе прудов заключаются в удалении гидромассы, толщина которой достигает более 0,7 м, снятии очеса в местах возможного возникновения сплавин, удалении кустарника, пней, а также засыпка бочагов и ям. Работа проводится бульдозером и другими землеройными машинами.

Исходя из опыта строительства прудов шатурской опытно-экспериментальной базы, стоимость 1 га прудов (нагульно-выростной) на гидроторфе 50-70 руб., на фрезторфе — 30-40 руб.

Указанные методы строительства прудов на выработанных торфяных месторождениях рекомендуются для производственных условий. В целях массового освоения торфовыработок под рыбоводные хозяйства надо, чтобы торфодобывающие организации производили разработку торфа с учетом требований, необходимых для устройства рыбоводных прудов.

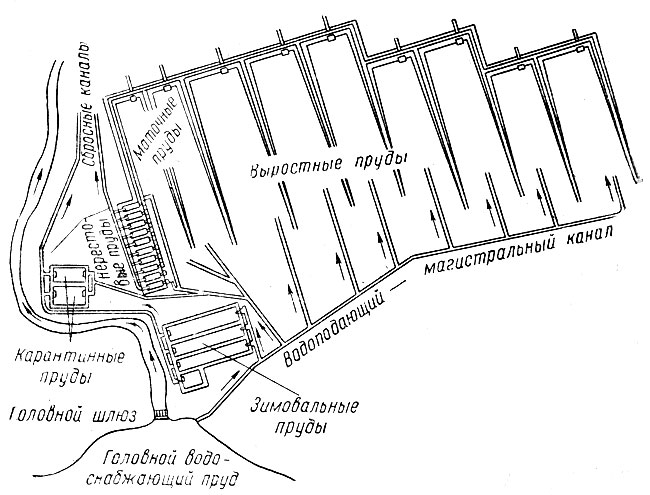

Рис. 5. Схема, расположения прудов различных рыбоводных назначений в карповом рыбопитомнике

В специализированных прудовых полносистемных хозяйствах разводят и выращивают рыб от икринки до товарного веса и по мере необходимости некоторое количество до половозрелого возраста — производителей; в неполносистемных рыбопитомниках разводят и выращивают рыбопосадочный материал до возраста малька, сеголетка и годовика, а в Нагульных прудах из рыбопосадочного материала выращивают товарную рыбу.

В зависимости от специализации рыбоводных хозяйств они имеют систему прудов различного назначения.

Головной пруд представляет собой водохранилище и источник, снабжающий водой все другие пруды в хозяйстве.

Маточные пруды устраивают глубиной до 1,5 м. В них содержат раздельно самцов и самок до периода икрометания.

Нерестовые пруды — это небольшие мелководные водоемы площадью обычно до 1000 кв. м. глубиной от 15 см до 1,25-1,5 м с дном, покрытым мягкой растительностью. Они используются примерно один месяц в мае-июне для икрометания производителей. В нерестовые пруды сажают самцов и самок гнездами обычно из расчета 2 самца к 1 самке. В селекционно-племенной работе, когда требуется знать происхождение потомства, производят посадку на нерест по одному самцу к одной самке. После нереста из икры развиваются личинки карпа.

Выростные пруды имеют площадь по несколько гектаров глубиной до 1,5 м. В них пересаживают мальков, достигших 7-10-дневного возраста и выращивают из этих мальков в течение лета сеголетков (рыба сего лета).

Нагульные пруды занимают площадь иногда в несколько десятков гектаров. В этих прудах выращивают товарную (столовую) рыбу. С этой целью их зарыбляют весной рыбопосадочным материалом, главным образом годовиками карпа. Наиболее благоприятны средние глубины этих прудов 0,5-2,0 м.

Зимовальные пруды (в центральной полосе европейской части СССР) делают глубиной в 2 м, площадью примерно 0,3-0,5 га и более. Поздней осенью в них сажают рыб на период зимовки.

Рис. 6. Зимовальные пруды

Карантинные пруды делают площадью 0,1-0,2 га, глубиной до 1,5 м. Они служат для временного выдерживания рыб, полученных из другого хозяйства или подозреваемых в заболевании.

В районах Сибири, а также Севера и Северо-Запада европейской части СССР, где наблюдаются значительные колебания температуры воды и бывает наиболее толстый ледяной покров, рекомендуется увеличивать глубину прудов: маточных и нерестовых на 0,5, выростных на 0,3 и зимовальных на 1 м.

По занимаемой площади отдельные категории прудов распределяются приблизительно в следующем соотношении: в полносистемном карповом хозяйстве нерестовые и маточные — 0,5; выростные — 5; зимовальные — 0,5; нагульные — 94%; в рыбопитомнике нерестовые — 2, выростные — 88, зимовальные — 10%. Эти соотношения будут меняться в зависимости от интенсификационных мероприятий, проводимых в отдельных прудах.

Категории рыбоводных прудов не всегда резко отличаются друг от друга, в большинстве выростных прудов с успехом выращивают товарную рыбу, где она нередко растет даже лучше, чем в нагульных.

Ответственным периодом эксплуатации рыбоводных прудов и других водоемов является пропуск весеннего паводка. Для обеспечения пропуска паводка без аварий необходимо заблаговременно регулярно осматривать гидротехнические сооружения и устранять неисправности. К гидротехническому сооружению следует подвезти материалы и инструменты, необходимые для устранения аварий (талый грунт, хворост, навоз, мешки, носилки, лопаты, топоры, пешни и т. п.). На ближайшей гидрометеостанции надо получить сведения об ожидаемом размере паводка и сроках его прохождения. Руководитель хозяйства назначает лиц, ответственных за пропуск весеннего паводка по каждому пруду. Для охраны гидротехнических сооружений нужно организовать бригады с круглосуточным дежурством.

При обнаружении фильтрации воды соответствующее место плотины рекомендуется закладывать кулями с песком; при образовании промоин в них — укладывать камень, а затем сверху — мешки с грунтом.

Все гидротехнические сооружения нужно ремонтировать, содержать в исправном состоянии не только в период паводка, но и в остальное время года. Один раз в год проводить подробный осмотр сооружений. Вновь построенные пруды заполнять водой постепенно, следя за состоянием плотины и других сооружений.

При текущем (ежегодном), ремонте необходимо устранять дефекты и неисправности, производить осмолку и конопатку открытых частей деревянных сооружений, восстанавливать оползни и вымытые участки плотины и т. д. При капитальном ремонте (один раз в 5-10 лет) устранять крупные повреждения, заменять износившиеся конструкции.

Большое понижение уровня воды в годы с максимальным сбросом ее в зимний период (для гидроэнергетических нужд) в сочетании с мощным ледяным покровом может оказывать весьма пагубное влияние на воспроизводство рыб, особенно осенне-нерестующих. Большая же величина сработки воды в весенний период может поставить под угрозу воспроизводство леща, сазана, карпа, карася, линя, щуки и других весенне-нерестующих рыб.

При создании водохранилищ на реках происходят глубокие изменения условий существования рыб реки и ее придаточной системы. Образуется новый, резко отличный от реки гидрологический режим, изменяется кормовая база рыб и условия их размножения, питания, зимования.

В средней полосе СССР гидрохимический режим водохранилищ характеризуется слабой минерализацией, обилием органических веществ и продуктов их первичного разложения, недостатком растворенного кислорода, особенно при снижении уровня и уменьшении объема воды. Такой гидрохимический режим образуется в результате затопления хорошо промытой атмосферными осадками карбонатно-кальциевой гидрогеологической зоны, дерново-подзолистых, лесных и болотных растительных формаций при слабой фильтрации и испарении.

В южной полосе СССР гидрохимический режим водохранилищ характеризуется повышенной минерализацией, меньшим количеством органических веществ и возможностью образования сероводорода в результате затопления карбонатно-сульфатной и сульфатно-хлоридной гидрогеологической зоны, степных растительных формаций при усиленном испарении и фильтрации.

В водохранилищах преимущественное развитие получают организмы стоячих или слаботекучих вод. В первый год существования водохранилищ наблюдается особенно массовое развитие этих форм.

Особенно важное значение в этом процессе имеет первый год образования водохранилищ.

Водохранилища в первый год отличаются от последующих лет наличием обширных нерестилищ рыб во вновь затопляемой пойме. В связи с этим создается разреженная плотность исходного стада рыб реки, а в силу этого — ослабленное хищничество и высокая выживаемость нарождающейся молоди. Вследствие этих особенностей новые водохранилища в первый же год плотно заселяются молодью озерных рыб. Указанные особенности первого года в последующие годы не повторяются. Во всех без исключения водохранилищах, начиная со второго года, резко усиливается хищничество главным образом со стороны многочисленного первого поколения рыб. В водохранилищах, заливаемых в первый год до проектной отметки, к этому присоединяется и резкое сокращение естественных нерестилищ, а также колебания уровня воды, ухудшающие условия размножения. Все это, начиная со второго года жизни водохранилищ, приводит к резкому сокращению численности нарождающейся молоди рыб, по сравнению с первым годом.

По достижении половой зрелости первого многочисленного поколения рыб водохранилищного периода, численность нарождающейся молоди несколько увеличивается, но и тогда она бывает все же меньше численности молоди первого года жизни в водохранилище.

Эта особенность развития рыбного стада водохранилищ равнинной полосы СССР имеет исключительно важное значение для направленного формирования их ихтиофауны.

Новые водохранилища обычно произвольно заселяются не только ценными, но и малоценными лимнофильными рыбами. Поэтому, видовой состав ихтиофауны водохранилищ в значительной степени зависит от соотношения производителей разных видов лимнофильных рыб к моменту залития водохранилищ. Если в заливных водохранилищах будут иметь преобладание производители ценных лимнофильных рыб, то, использовав благоприятные условия размножения и выживаемости первого года, эти рыбы в основном и заселят своею молодью новые водохранилища и, наоборот, если в заливаемых водохранилищах будут иметь преобладание производители малоценных рыб (что часто и имеет место при строительстве водохранилищ в верхнем течении наших крупных рек и на малых реках), то благоприятные условия первого года используются в основном малоценными рыбами.

Поэтому, основной задачей рыбоводства в период до залития водохранилищ должно быть накапливание в водоемах, входящих в состав водохранилищ, резервного стада производителей тех ценных рыб, которые могут успешно развиваться в будущем водохранилище.

Одновременно с этим необходимо проводить мероприятия по максимальному сокращению в тех же водоемах производителей малоценных рыб.

Для этого необходимо за 4-5 лет до наполнения водохранилищ повысить минимальные промысловые размеры вылавливаемых ценных рыб, а за 2-3 года прекратить полностью вылов всех ценных рыб, могущих жить и развиваться в будущих водохранилищах. За 5 лет до заполнения водохранилищ следует развить пойменное рыбоводство, чтобы к моменту залития вырастить не менее 2 поколений производителей ценных рыб. Если же к моменту залития водохранилищ резервное стадо местных ценных рыб оказывается недостаточным, его следует пополнить завозом производителей из других водоемов. Завоз производителей нужно провести так, чтобы они в первый же год создания водохранилищ могли в них отнереститься.

К первому году следует приурочивать и акклиматизационные работы потому, что благоприятные условия для выживаемости, складывающиеся в первый год, позволяют создать в них массовые популяции (совокупность особей одного вида) молоди акклиматизируемых рыб. Это упрочит их положение в новом водоеме и ускорит процесс акклиматизации. Рыб, трудно перевозимых на дальние расстояния, целесообразнее ввозить икрой. Завоз икры следует производить весной первого года залития водохранилищ.

После создания водохранилищ необходимо направить основное внимание на поддержание и увеличение запасов ценных рыб, заложенных в первый год жизни водохранилищ. В этих целях, помимо мероприятий по усилению естественного воспроизводства ценных рыб, необходимо обеспечивать выращивание молоди в нерестово-выростных хозяйствах, организуемых при водохранилищах.

Проектирование и изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика с доставкой своими силами.

Источник