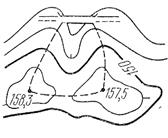

Определение водосборной площади

Границами водосборной площади служат линии водоразделов, пересекающие горизонтали под прямым углом. На рисунке линии водоразделов показаны пунктиром.

Зная водосборную площадь, среднегодовое количество осадков, условия испарения и впитывания влаги почвой, можно подсчитать мощность водного потока, которая необходима для расчета мостов, площадок дамб и других гидротехнических сооружений.

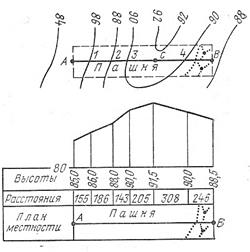

Построение профиля по горизонталям.

При геологоразведочных изысканиях и предварительном проектировании линейных сооружений (дорог, водопроводов, газопроводов и т. п.) по топографической карте строят профиль местности. Под профилем понимается чертеж, изображающий разрез местности вертикальной плоскостью. Профиль строят в двух масштабах. Горизонтальный масштаб берут равным масштабу карты, а вертикальный в большинстве случаев принимают в десять раз крупнее горизонтального. Делается это для того, чтобы более выразительно были отражены характерные особенности рельефа.

Для измерения дирекционного угла, линией через начальную ее точку проводят линию || оси абсцисс и непосредственно при этой точке измеряют дирекционный угол, можно так же продолжить линию до пересечения ею ближайший угол в точке пересечения. Для непосредственного измерения истинного азимута линией через ее начальную точку проводят меридиан и относительно него измеряют азимут.

Номенклатура топографических карт и планов

Номенклатурой называется система нумерации отдельных листов топографических карт и планов разных масштабов. Схема взаимного расположения отдельных листов называется разграфкой.

В нашей стране принята международная система разграфки и номенклатуры топографических карт; ее основой является лист карты масштаба 1:1 000 000.

Вся поверхность Земли условно разделена меридианами и параллелями на трапеции размером 6 o по долготе и 4 o по широте; каждая трапеция изображается на одном листе карты масштаба 1:1 000 000. Листы карт, на которых изображаются трапеции, расположенные между двумя соседними параллелями, образуют ряды, которые обозначаются буквами латинского алфавита от A до V от экватора к северу и к югу. Листы карт, на которых изображаются трапеции, расположенные между двумя соседними меридианами, образуют колонны. Колонны имеют порядковые номера от 1 до 60, начиная с меридиана 180 o ; колонна листов карт, на которой изображена 1–я зона проекции Гаусса, имеет порядковый номер 31.

Номенклатура листа карты миллионного масштаба составляется из буквы ряда и номера колонны, например, N–37.

Листы карты масштаба 1:500 000 получают делением листа миллионного масштаба на 4 части средним меридианом и средней параллелью.

Размеры листа – 3 o по долготе и 2 o по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:500 000 получают, добавляя к номенклатуре миллионного листа справа прописную букву русского алфавита А, Б, В, Г, например, N–37–А.

Листы карты масштаба 1:200 000 получают делением листа миллионного масштаба на 36 частей меридианами и параллелями. Размеры листа – 1 o по долготе и 40′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:200 000 получают, добавляя к номенклатуре миллионного листа справа римскую цифру от I до XXXYI, например, N–37–XXIY.

Листы карты масштаба 1:100 000 получают делением листа миллионного масштаба на 144 части меридианами и параллелями. Размеры листа – 30′ по долготе и 20′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:100 000 получают, добавляя к номенклатуре миллионного листа слева числа от 1 до 144, например, N–37–144.

Листы карты масштаба 1:50 000 получают делением листа масштаба 1:100 000 на 4 части средним меридианом и средней параллелью. Размеры листа – 15′ по долготе и 10′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:50 000 получают, добавляя к номенклатуре листа 1:100 000 справа прописную букву русского алфавита А, Б, В, Г, например, N–37–144–А.

Листы карты масштаба 1:25 000 получают делением листа масштаба 1:50 000 на 4 части средним меридианом и средней параллелью. Размеры листа – 7’30» по долготе и 5′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:25 000 получают, добавляя к номенклатуре листа 1:50 000 справа строчную букву русского алфавита а, б, в, г, например, N–37–144–А–а.

Листы карты масштаба 1:10 000 получают делением листа масштаба 1:25 000 на 4 части средним меридианом и средней параллелью. Размеры листа – 3’45» по долготе и 2’30» по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:10 000 получают, добавляя к номенклатуре листа 1:25 000 справа цифру от 1 до 4, например, N–37–144–А–а–1.

Севернее 60–й параллели листы карт издаются сдвоенными по долготе, севернее 76–й параллели – счетверенными.

Источник

Водосборный бассейн. Есть ли формула для определения площади водосборного бассейна?

Планиметром площадь определяется или палеткой. На худой конец — на миллиметровке.

Формула только одна: знать мастшаб карты и уметь определять площади, умножив на двойной линейный масштаб

А вот проводить водораздельную линию точно надо уметь: водораздельная линия НЕ ДОЛЖНА пересекать никаких водотоков (даже временных) и проводить ее надо по горизонталям и берштрихам.

Я знаю на практике, как это делать. А Вам лучше взять любую методичку по гидрологии и внимательно прочитать, что там написано:

Площадь водосборного бассейна является его основной характеристикой.

Измеряется она в квадратных километрах и определяется по картам или планам различного масштаба. При определении границ водосборных бассейнов площадью до 100 км следует пользоваться картами масштаба крупнее 1:1000000. При их отсутствии, а также при площадях бассейнов менее 0,25 км следует производить натурную съёмку. При выборе масштаба карт следует стремиться к тому, чтобы бассейн изображался площадями не менее 5 см2.

Проводимые по соседним водоразделам границы водосборного бассейна могут соединяться на склоне в одну наиболее высокую точку водосборного бассейна, либо выходить к так называемому верховому или главному водоразделу. Главный водораздел проводится в виде плавной линии по цепи возвышенностей, холмов или гор, отделяющих бассейн одного большого водного объекта (реки, озера, моря) от другого. Далее штриховой линией проводится в каждом водосборном бассейне тальвег (в переводе с немецкого ─ долинный путь), т.е. линия, соединяющая наинизшие точки рельефа местности (дно долины) в бассейне. Линия в промежутке между горизонталями может плавно изгибаться в соответствии срельефом местности, но всегда проводится перпендикулярно к месту пересечения горизонтали в наиболее удалённой по линии тальвега точке/i Остальные ответы

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ 5

2 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 6

3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАЛОГО МОСТА 9

4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБ (БЕЗНАПОРНОЙ, ПОЛУНАПОРНОЙ, НАПОРНОЙ) 12

5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ НАСЫПИ 15

6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАНАВ 17

7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 19

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ

Разбиваем площадь водосборного бассейна на треугольники и рассчитываем каждый треугольник по формуле

Где: F- площадь , р- полупериметр треугольника, а,в,с- стороны треугольника.

F1=Ö0,144(0,144-0,074)(0,144-0,125)(0,144-0,09)= 0,329 км 2 (1.2)

F2=Ö0,135(0,135-0,09)(0,135-0,054)(0,135-0,127)= 0,206 км 2 (1.3)

F3=Ö0,139*0,012*0,053*0,074= 0,255 км 2 (1.4)

Складываем площади и получаем общую площадь водосборного бассейна

F= 0,329+0,206+0,255= 0,79 км 2 (1.5)

2 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

2.1 Определяем расход Qл3%

Расчетная интенсивность осадков

ливневый район №4 ,

Где, ач— часовая интенсивность осадков;

Кт – коэффициент редукции часовой интенсивности осадков;

ач= 0,74 (по таблице 1, страница 4),

Кт= 1,60 (по таблице 2, страница 4),

По формуле 2.2 расчетную интенсивность осадков

где, а0— коэффициент стока при полном насыщении почвы влагой (по таблице 3, страница 4);

d- коэффициент, учитывающий естественную аккумуляцию стока,

где, g — коэффициент проницаемости почво-грунтов (по таблице 6, страница 4),

b- коэффициент, учитывающий состояние почво-грунтов (таблица 7, страница 5),

П- поправочный коэффициент на редукцию проницаемости (таблица 10-11, страница 5),

По формуле 2.4 рассчитываем коэффициент d

по формуле 2.3 рассчитываем склоновый сток

Коэффициент редукции максимальных расходов (таблица 4, страница 4),

Коэффициент крутизны водосборного бассейна Кi, для чего рассчитываем уклон лога

Где, Нвтл— высшая точка лога

Нтр— точка сооружения

Рассчитываем по формуле 2.5 уклон лога

Тогда по таблице 5, страница 4 находим

Коэффициент, учитывающий форму водосборной площади, Кф 6

Принимаем форму водосборной площади в виде треугольника.

Принимаем поправочный коэффициент DФ, для чего находим L 2 /F

L 2 /F=1,24 2 /7,9=0,19

По таблице 8, страница 5 находим поправочный коэффициент

по формуле 2.6 рассчитываем коэффициент Кф

По формуле 2.1 рассчитываем расход

Qл3%= 16,7*1,12*0,55*0,79*0,57*0,78*0,70= 2,5 м 3 /с

2.2 Определяем расход от талых вод, Qсн

Определяем коэффициент дружности половодья, Кд

Для чего определяем категорию рельефа:

находим типовой уклон

тогда по формуле 2.8 получаем

0,21 0,25 = 1,62/1,16= 1,4 м 3 /с

2.3 С учетом аккумуляции стока

Вычерчиваем живое сечение

Н= 168,75-165,5= 3,25

Рисунок 2.1 Живое сечение

Определяем объем дождевого стока

Где, tф— расчетная продолжительность осадков, формирующих ливень часовой продолжительности. Определяется по таблице 12, страница 5

W= 1000*1,12*0,55*0,79*30= 14599 м 3

Определяем объем пруда

Отсюда находим площадь сечения пруда

w= Q/V=2,5/0,5= 5 м 2 (2.14)

Определяем глубину пруда

h= Öw*2/H= Ö5*2/168= 0,2 м (2.15)

Далее, по формуле 2.13, рассчитываем объем пруда

Wп= 220*34*0,2 2 /4= 75 м 3

Определяем расход с учетом аккумуляции

Вывод: погрешность составляет менее 5%, аккумуляцию учитывать не надо. Следовательно принимаем Qр= 2,5 м 3 /с.

3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАЛОГО МОСТА

Рисунок 3.1 Живое сечение русла

Продольный уклон лога 4 %0=

Задаемся бытовой глубиной

где, m- русловой коэффициент. Он определяется по таблице 1, страница 7

К- модуль расхода. Определяется по формуле

I- сумма котангенсов

I= m+n= 1/0,0178+1/0,0083= 56+112= 168 (3.3)

Далее рассчитываем по формуле 3.1 бытовую глубину

hб= 0,46 3 Ö39,7/168= 0,29 м

Определяем пропускную способность живого сечения

где, w- площадь живого сечения

w= (hб 2 /2)I=(0,29 2 /2)168= 7,06 м 2 (3.5)

V- скорость потока

где, С- коэффициент Шези. Определяется по рисунку 5, страница 7, для чего находим гидравлический радиус R

Определяем коэффициент Шези

По формуле 3.6 определяем скорость потока

V= 15Ö0,15*0,004= 0,37 м/с

Далее по формуле 3.4 определяем пропускную способность

Q= 7,06*0,37= 2,6 м 3 /с

Расхождение между Q и Qр составляет меньше 5%, следовательно принимаем

Строим таблицу w= ¦(hб)

Строим график по данным таблицы (рисунок 2, страница 7)

По исходному расходу Q= 2,5 м 3 /с определяем бытовую глубину hб= 0,28 м

Делаем проверку расхождения не более 5%

Для hб= 0,28 м Þ Q= 2,17 м 3 /с

Расхождение 5% 2,5*0,05= 0,125; 2,5-2,17= 0,33 – условие выполнено.

Определяем критическую глубину

где, V- скорость течения воды в потоке

где, Vдоп— допускаемая скорость течения воды в зависимости от глубины потока. Находим по таблице 2, страница 7.

По формуле 3.9 определяем V

V= 3 5 Ö0,28= 2,33 м/с

По формуле 3.8 определяем hк

Определяем форму водослива

hк 2 /2gj 2 = 0,28+2,33 2 /2*9,81*0,95 2 = 0,59 м (3.11)

где, j- скоростной коэффициент

Рисунок 3.3 Расчетные схемы железобетонного моста с вертикальными стенками устоев

Определяем высоту моста

где, Г- подмостовый габарит, для несудоходной реки Г= 0,25 м

С- высота строительной конструкции, определяется по приложению 3, страница 7

Определяем длину моста

где, а- расстояние от вершины конуса до вершины моста, а= 0,15-0,5 м

Р- величина зазора, не менее 10 см

Тогда по формуле 3.13

L= 4,8+2*1,5*1,3+2*0,1+2*0,5= 9,2 м

Вывод: Величина типового пролета больше, чем величина пролетного, следовательно скорость не уточняем.

4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБ

4.1 Безнапорный режим

Коэффициент накопления трубы S=H/d £ 1,2

Тип оголовка – I

Рисунок 4.1 Безнапорный режим протекания воды в трубе

Подбираем параметры трубы

Если d= 1 м, то по таблице 2,страница 8, при Qр= 2,5 м 3 /с, Н= 2,47 м

S= 2,47/1,0= 2,47 > 1,2

Следовательно d= 1 не принимаем.

Если d= 1,5 м, то Н= 1,30 м, тогда

S= 1,30/1,5= 0,87 2 /gd 5

Q 2 /gd 5 = 2,5 2 /9,81*1,5 5 = 0,28 (4.2)

Отсюда hк/d= 0,40 , следовательно

По формуле 4.1 определяем

Отсюда, по таблице 1, страница 8 определяем площадь сжатия потока воды в трубе

wсж= 0,196d 2 = 0,196*1,5 2 = 0,44 м 2 (4.5)

Определяем величину подпора воды перед сооружением

Н= hсж+ Q 2 /2gj 2 wсж 2 = 0,47+2,5 2 /2*9,81*0,57 2 *0,44 2 = 5,7 м (4.6)

Находим скорость потока воды на выходе

Где, wвых— площадь потока воды на выходе, определяется как wвых= ¦(hвых)

Находим критический уклон

Для чего определяем соотношение

по таблице 1, страница 8 находим:

wк= 0,293d 2 = 0,293*1,5 2 = 0,66 м 2 (4.10)

Rк= 0,214d= 0,214*1,5= 0,32 м (4.11)

Определяем коэффициент Шези

Тогда по формуле 4.8

iк= 2,5 2 /0,66 2 *66 2 *0,32= 0,010= 10%0

следовательно условие выполняется. Тогда

по таблице 1, страница 8 определяем

wвых= 0,540d 2 = 0,540*1,5 2 = 1,22 м 2

Далее по формуле 4.7 определяем скорость на выходе

Вывод: Vвых= 2,05 м/с , то по приложению 1, таблице 1, страница 9, укрепление производим одиночным мощением на мху (слой мха не менее 5 см) из булыжника размером 15 см.

4.2Полунапорный режим протекания воды в дорожных трубах

Рисунок 4.2 Полунапорный режим протекания воды в дорожных трубах

По таблице 2, страница 8 находим Н

S= Н/d= 2,47/1= 2,47>1,2 (4.13)

Следовательно условие выполнено.

Находим скорость течения (смотри предыдущие расчеты)

Рассматриваем условие i0 ³ iw

где, Rт— гидравлический радиус, находится по формуле

По таблице 1, страница 8 находим

Отсюда по формуле 4.14 находим

iw= 2,5 2 /0,332 2 *62 2 *0,25= 0,059

i0 1,4 , условие i0 1,4- условие выполнено.

Находим скорость течения воды

Определяем по формуле 4.14

iw= Q 2 /wт 2 Ст 2 Rт= 2,5 2 /0,332 2 *62 2 *0,25= 0,059>0,004

i0 3 /с; грунт- глины; В= 8; m= 1,5; дорожный строительный материал- камень круглый Æ 40 см

Рисунок 5.1 Напорная фильтрующая насыпь

Принимаем высоту насыпи Нн= 4,0 м;

Находим скорость течения по формуле Дарси

Где, Кф— коэффициент фильтрации, определяем по таблице 1, страница 9 в зависимости от среднего диаметра камней и их характеристики.

Где, Вниз— ширина насыпи по низу; hб— бытовая глубина воды на выходе; Н- глубина подпора воды перед входом; i0— естественный уклон в месте перехода (i0>0).

Определяем ширину насыпи по низу

Проверяем условие устойчивости основания на неразмываемость

Н £ Вниз/С 1 = 33/3,5= 9,43 м

Где, С 1 — опытный коэффициент, зависящий от вида грунта. Определяется по таблице 2, страница 9.

Находим бытовую глубину. Для этого определяем пьезометрический уклон (формула 3.3)

Находим модуль расхода (формула 3.2)

К= Q/Öi= 2,5/Ö0,004= 39,7

По таблице 1, страница 7 находим русловой коэффициент

Далее по формуле 3.1 определяем бытовую глубину

hб= 0,55 3 Ö39,7/28= 0,62 м

Находим площадь поперечного сечения

Находим высоту каменной наброски

Тогда по формуле 5.5

Находим ширину фильтрации потока

Находим значение удельного расхода

при gн= (0,25…1,0), получаем, что gн>g, следовательно принимаем g= 0,25.

Вычисляем ширину фильтрационного потока

Снова находим высоту каменной наброски

Уточняем коэффициент крутизны откоса каменной наброски

Назначаем крутизну откоса каменной наброски 1:3.

Определяем расчетную глубину воды при выходе из сооружения

Определяем площадь фильтрационного потока на выходе из сооружения

Находим среднюю скорость потока на выходе из сооружения

Находим расчетную скорость

Вывод: По таблице 1, приложения 1, страница 9 назначаем тип укрепления приданной части грунтового основания, как одерновка плашмя (на плотном основании).

6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАНАВ

6.1 Правая канава

Данные: коэффициент откоса- 3; уклон местности-19%0; грунт- глины.

Q= 87,5ачF= 87,5*0,70*0,04= 0,3 м 3 /с (6.1)

Где, ач— часовая интенсивность ливня (таблица 1, страница 4)

F- водосборная площадь канавы

По таблице 2, страница 7 определяем допустимую скорость

Определяем площадь живого сечения

w= Q/ Vдоп= 0,3/1,2= 0,25 м 2 (6.2)

Определяем глубину канавы

Определяем ширину канавы

Находим смоченный периметр

х= 2hÖ1+m 2 = 2*0,29Ö1+3 2 = 1,83 м (6.5)

Находим гидравлический радиус и коэффициент Шези

R= w/х= 0,25/1,83= 0,14 м (6.6)

С= R 1/6 /0,019= 38 (6.7)

Находим продольный уклон

Iпр= Vдоп 2 / С 2 R= 1,2 2 /38 2 *0,14= 0,007 (6.8)

Определяем скорость течения потока

V= СÖRi= 38Ö0,14*0,007= 1,2 м/с (6.9)

Вывод: По приложению 1, страница 9, тип укрепления будет одерновка в стенку.

Рисунок 6.1 Канава

6.2 Левая канава

Данные: коэффициент откоса- 3; уклон местности- 30 %0; грунт- глины.

Находим часовую интенсивность ливня и водосборную площадь канавы

Находим расход (формула 6.1)

Q= 87,5*0,70*0,05= 3,1 м 3 /с

По таблице 2, страница 7

Определяем площадь живого сечения (формула 6.2)

Определяем глубину и ширину канавы (формулы 6.3 и 6.4)

Находим смоченный периметр (формула 6.5) 17

х= 2*1,11Ö3 2 +1= 7,02 м

Определяем коэффициент Шези и гидравлический радиус (формула 6.7 и 6.6)

С= 0,53 1/6 /0,03= 28,9

Находим продольный уклон (формула 6.8)

Iпр= 0,85 2 /28,9 2 *0,53= 0,0016

Определяем скорость течения потока (формула 6.9)

V= 28,9Ö0,53*0,0016= 0,85 м/с

Вывод: По приложению 1, страница 9, тип укрепления будет одерновка плашмя (на плотном основании.

7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Бабков В.Ф., Андреев О.В., «Проектирование автомобильных дорог в 2-х частях» Ч.I-II учебник для вузов- Издание 2-е, переработанное и дополненное- М.: Транспорт, 1987-368 с.

2 Справочник инженера- дорожника, «Проектирование автомобильных дорог» –М.:Транспорт, 1989-415 с.

3 СниП 2.05.02-93 «Автомобильные дороги», Госстрой СССР-М.: ЦИТП, 1987-50 с.

Искусственные сооружения служат для пропуска воды через дорогу. Их правильный расчет обеспечивает безопасность эксплуатации автодорог. В качестве малых искусственных сооружений служат малые мосты, трубы, фильтрующие насыпи, а также водоотводные канавы. Для их расчета используются гидрологические и гидравлические расчеты. Цель данных расчетов определение расходов (ливневый, от талых вод и др.), скорости потока воды через сооружения, определение размеров сооружений и выбор типа укреплений откосов и русел, а также строительных материалов.

Источник