- Падение и уклон реки — что это такое? Определяем уклоны рек: Волги, Амура, Печоры

- Что такое падение реки?

- Как рассчитать уклон водотока?

- Падение и уклон Волги

- Падение и уклон реки Амур

- Падение и уклон реки Печора

- Уклон реки

- Связанные понятия

- Уклон берега водного объекта как определить

- Что такое водоохранная зона

- Как устанавливаются и закрепляются на местности водоохранные зоны

- Какой ширины может быть водоохранная зона

- Что запрещено в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

- Разрешено ли строительство в водоохранной зоне

- Что такое береговая полоса?

- Как проверить, находится ли земельный участок в водоохранной зоне

- Кто устанавливает водоохранные зоны

- Какие документы готовятся в отношении водоохранных зон

- Возможна ли корректировка местоположения водоохранной зоны

- Иные зоны с особыми условиями использования территории

- Что еще нужно знать о водоохранных зонах водных объектов

- Туризм, оптимизм и индивидуализм

Падение и уклон реки — что это такое? Определяем уклоны рек: Волги, Амура, Печоры

Река – это водный поток естественного происхождения, который течет по руслу, им же выработанным. Можно измерить длину этого водотока, количество его притоков, площадь общего водосбора и т.д. Один из основных гидрологических показателей – уклон реки. Как правильно его рассчитать?

Что такое падение реки?

Любой природный водоток на нашей планете течет сверху вниз. Причина этого – известный всем нам Закон всемирного тяготения, который был открыт Исааком Ньютоном еще в середине XVII века. Все реки, как правило, начинаются из подземных родников или же вытекают из крупных озер. Затем они несут свои воды вниз (плавно или стремительно) – к морям и океанам.

Падение реки показывает нам, сколько теряет в высоте тот или иной водоток во время своего «путешествия» по земной поверхности. Иными словами, это разница высот между точкой истока и точкой устья реки. Падение может быть полным или же частичным (когда нужно вычислить этот показатель для определенного отрезка русла).

Рассчитать падение реки элементарно. Для этого нужно знать высоту ее истока и устья. Например, нам дана река А общей длиной 2000 км, которая начинает свой путь на отметке в 250 м, а впадает в озеро на высоте 50 м. Разница между этими двумя отметками будет составлять 200 метров. Это и будет падение реки А.

Зная падение, можно вычислить и уклон реки. Как правильно это сделать – читайте в следующем разделе.

Как рассчитать уклон водотока?

Уклон реки – это отношение значения падения водотока к его общей протяженности. Данный показатель может быть выражен в процентах, промилле (чаще всего), градусах или же в м/км.

Уклоны равнинных и горных рек существенно разнятся. В первом случае этот показатель редко превышает 0,1 м/км. Уклоны горных рек могут быть в десятки и даже сотни раз больше.

Рассчитать этот показатель тоже несложно. Вернемся к нашей реке А, падение которой равняется 200 метрам. Для вычисления уклона нужно разделить это значение на значение длины реки: 200 м / 2000 км = 0,1 м/км. Исходя из этого можно сказать, что наша река А – равнинная и отличается незначительной скоростью своего течения.

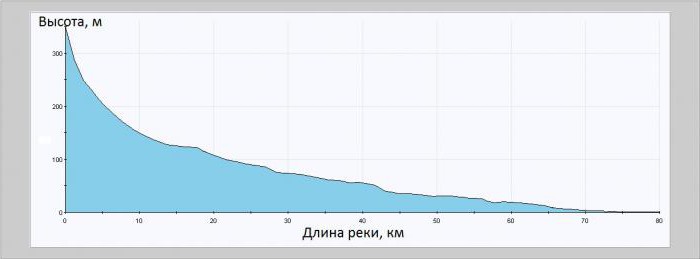

Падение и уклон реки можно изобразить графически. Для этого используют так называемые продольные профили. Осью «х» такого графика будет длина реки, а осью «у» – высота местности. Выглядит такой профиль следующим образом:

Падение и уклон Волги

Решать подобные задачи учат в школе, на уроках по географии в 8 классе. Возьмем в качестве примера крупнейший водоток Европы – Волгу. Попробуем рассчитать падение и уклон реки.

Волга течет в европейской части России, в пределах 15-ти субъектов федерации. Она неоднократно меняет свое направление. Это важнейшая водная артерия страны, крупнейшая река мира из числа тех водотоков, которые не впадают в море или океан.

Волга берет свое начало на Валдайской возвышенности, на высоте в 228 метров над уровнем моря. В пределах Астраханской области она впадает в Каспийское море. При этом устье расположено на высоте (–28) метров. Таким образом, общее падение Волги – 256 метров. Теперь рассчитаем уклон реки.

Волга имеет общую протяженность 3530 км. При этом она собирает свои воды с огромной территории площадью 1,36 млн. кв. км. Это в четыре раза больше, чем площадь Германии! Для вычисления уклона Волги следует выполнить следующее математическое действие: 256 метров / 3530 км = 0,07 м/км.

Падение и уклон реки Амур

Одна из главных рек Дальнего Востока, протекающая между двумя государствами (Россией и Китаем), – это Амур. Ее истоком принято считать место слияния Шилки и Аргуни. Высота этой точки над уровнем океана – 304 метра. Далее Амур течет преимущественно на восток и впадает в Охотское море. Высота его устья составляет 0 метров. Таким образом, общее падение Амура – 304 метра. Рассчитаем уклон реки.

Амур имеет общую протяженность 2824 км. Площадь бассейна реки составляет 1,85 млн кв. км. Для вычисления уклона Амура следует выполнить простейшее математическое действие: 304 метра / 2824 км = 0,11 м/км.

Этот показатель говорит нам о том, что на участке русла длиной в один километр река Амур «теряет» 11 сантиметров в высоте. Важно отметить, что общий уклон того или иного водотока мало информативен. Ведь геоморфологические условия (условия рельефа), в которых находится русло реки, могут существенно изменяться. Поэтому лучше рассчитывать этот показатель для отдельных коротких участков речного русла.

Падение и уклон реки Печора

Печора – довольно крупная российская река, протекающая в пределах Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Свое начало она берет в горах Северного Урала, на высоте 630 метров над уровнем моря. Печора впадает в одноименную губу Баренцева моря, образуя обширную дельту. Высота устья – 0 метров. Рассчитаем падение и уклон реки.

Печора имеет общую длину 1809 км. Падение реки составляет 630 метров. Площадь речного бассейна Печоры в сравнении с Волгой и Амуром невелика – всего 330 тыс. кв. км. Для вычисления уклона реки Печоры следует выполнить следующее математическое действие: 630 метров / 1809 км = 0,35 м/км.

Как мы видим, среди трех рассмотренных в этой статье рек самый большой уклон характерен для Печоры. В целом определение этого показателя помогает гидрологам в изучении долины конкретной реки, ее водного режима и русловых процессов.

Источник

Уклон реки

- Уклон реки́ — отношение падения реки (или другого водотока) на каком-либо её участке к длине этого участка.

Уклон реки выражается в промилле или процентах, а также как величина падения на длину участка. Для горных рек и водопадов иногда используется измерение в угловых градусах.

На равнинных реках уклон реки составляет порядка сотых долей промилле (первые единицы и десятки сантиметров на километр).

Например, средний уклон реки Волги составляет 0,07 промилле (7 см на 1 км), в низовьях — 3-5 промилле. На горных реках уклон реки может быть в сотни раз больше (метры и десятки метров на километр и больше).

Обычно рассматривается продольный уклон реки, по направлению её течения. Продольный уклон реки, как правило, уменьшается от истока к устью, но на отдельных реках, в зависимости от характера рельефа местности, типа горных пород и грунтов, в которых проходит русло, изменение уклона по длине реки может носить различный характер.

Определение уклонов по участкам производят по уровням воды в период межени. Для всей реки общий уклон находят путём осреднения уклонов отдельных её участков.

На горных реках наблюдается наличие участков с крутым падением (на которых расположены пороги и стремнины). Определение уклонов по участкам производят по уровням воды в период низкой, устойчивой водности. Для всей реки общий уклон находят путём осреднения уклонов отдельных её участков.

Поперечный уклон реки (перекос водного зеркала) возникает под влиянием формы русла (например, на излучине он направлен к выпуклому берегу), ветра, гидротехнических сооружений и других причин.

Уклон реки, а также уклон долины часто используются как один из параметров в гидролого-морфологических зависимостях и критериальных отношениях, определяющих тип русловых процессов.

Средний уклон равнинных рек составляет несколько сантиметров на километр. Например, на Волге (вне участков водохранилищ) уклон равен 2-6 см падения на километр длины.

Средний уклон водной поверхности обычно близок к среднему уклону дна водотока. Распределение уклонов дна водотока по длине реки стремится к достижению профиля равновесия.

Связанные понятия

По́бочни — мезоформы руслового рельефа, являющиеся гребнями гряд аллювия, которые затапливаются в половодье и паводки и обсыхают в межень, соединяясь с берегом (гребни, которые не соединяются с берегом, называют осерёдками).

Водоём, например река, канал или озеро, является судоходным, если он достаточно глубок и широк для прохождения судов и не имеет препятствий таких, как скалы, деревья и низкие мосты.

В этой статье представлен список длиннейших рек на Земле, включающий речные системы, длина которых превышает 1000 км. Реки, упомянутые в речной системе, в данной таблице уже не упоминаются отдельно (например, Иртыш и Обь).

Источник

Уклон берега водного объекта как определить

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

(Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ)

Водоохранные зоны — это территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных обьектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы , на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Для рек, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. При наличии набережной ширина водоохранной зоны устанавливается от парапета набережной, а граница прибрежной защитной полосы совпадает с парапетами набережной.

| Вид озера, реки | Ширина прибрежной защитной полосы |

| Уклон берега () | |

| Обратный или нулевой | 30 |

| До 3 градусов | 40 |

| От 3 градусов | 50 |

| Озера в границах | 50 |

| Озера особого промыслового значения | 200 |

В границах водоохранных зон запрещаются :

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Закреплени е на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

Что такое водоохранная зона

Водоохранная зона — это особая территория, примыкающая в береговой линии (границе водного объекта), на которой устанавливается специальный режим использования земельных участков, объектов недвижимости и осуществления хозяйственной деятельности человека.

К водным объектам, на которые распространяется действие Водного кодекса Российской Федерации, относятся: водохранилища, озера, реки, ручьи, каналы, моря и даже океаны.

Целью установления водоохранных зон и особо режима использования недвижимости является сохранение экологического благополучия водного объекта: предотвращение его загрязнения, засорения и истощения вод, сохранение водных биологических ресурсов, растительного и животного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы — это территории с дополнительными ограничениями. Режим использования недвижимости в границах таких защитных полос еще более строгий по сравнению с водоохранными зонами.

С точки зрения градостроительства и кадастра недвижимости водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов — это зоны с особыми условиями использования территорий.

Как устанавливаются и закрепляются на местности водоохранные зоны

За пределами населенных пунктов водоохранная зона и прибрежная защитная полоса пресноводного объекта (водохранилища или реки) устанавливается от береговой линии (границы водного объекта), особые зоны моря устанавливаются от линии максимального прилива.

При наличии на территории населенного пункта набережных со специальными парапетами и централизованных систем водоотведения прибрежные защитные полосы совпадают с этими парапетами. При их отсутствии водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются также от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

На местности водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы закрепляются специальными информационными знаками, которые представляют собой металлические щиты синего цвета с надписью «Водоохранная зона (или Прибрежная защитная полоса). В соответствии с законодательством Российской Федерации установлен специальный режим хозяйственной деятельности»

Какой ширины может быть водоохранная зона

Как правило, ширина водоохранной зоны составляет от 50 до 200 метров, ширина прибрежной защитной полосы — 50 метров.

В зависимости от вида, категории водного объекта и географических условий (уклона берега) для него могут быть установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы различной ширины.

Прибрежная защитная полоса водного объекта устанавливается в зависимости от уклона прилегающего к береговой линии побережья (точные данные приведены в таблице № 2).

Для водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, нереста или зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, обе зоны имеют ширину в 200 метров от береговой линии

Особо ценные водные объекты имеют высшую категорию рыбохозяйственного значения. Сведения о категории водного объекта можно проверить в Федеральном агентстве Российской Федерации по рыболовству и его территориальных органах. Запрос в Росрыболовство может отправить физическое или юридическое лицо, в том числе с помощью официального сайта ведомства или через портал «Государственные услуги».

Водоохранная зона моря (океана) устанавливается в размере 500 метров.

Отдельным нормативно-правовым актом установлены границы водоохранной зоны водной жемчужины нашей страны — озера Байкал. Водоохранные зоны рек и их частей, помещенных в коллекторы закрытого типа, не устанавливаются.

Что запрещено в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (с исключениями), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (с исключениями).

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Разрешено ли строительство в водоохранной зоне

Да, в соответствии с пунктом 16 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) в границах водоохранных зон допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов недвижимости при условии соблюдения охраны водного объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере водных ресурсов и охраны окружающей среды.

Хозяйственный или иной объект, в том числе объект недвижимости, расположенный или проектируемый в границах водоохранной зоны должен быть оборудован сооружением, которое обеспечивает защиту водного объекта от засорения, заиления, загрязнения и истощения вод. К таким сооружениям относятся:

- централизованные системы водоотведения (канализация, ливневые системы);

- системы отведения сточных вод;

- очистные сооружения;

- сооружения для сбора отходов.

Осуществляя проектирование и строительство в водоохранной зоне, важно помнить, что береговая полоса всегда должна оставаться свободной для беспрепятственного доступа граждан к водному объекту.

Что такое береговая полоса?

Береговая полоса — это полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта), она предназначена для общего пользования, а значит не может быть занята объектом недвижимости. Как правило, ширина береговой полосы составляет 20 метров (в отдельных случаях — 5 метров).

Как проверить, находится ли земельный участок в водоохранной зоне

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы считаются установленными с момента внесения сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН, ранее ГКН — Государственный кадастр недвижимости).

Для того, чтобы проверить: попадает ли земельный участок или объект недвижимости в границы водоохранной зоны (прибрежной защитной полосы) необходимо воспользоваться Публичной кадастровой картой (http://pkk5.rosreestr.ru/):

- выполнить поиск интересующего земельного участка или объекта недвижимости, осуществив его визуально по карте или с помощью кадастрового номера;

- в разделе «Управление картой» поставить галочку напротив пункта «Зоны с особыми условиями использования территории» (водоохранные зоны на карте выделяются светло зеленым, салатовым цветом (пример));

- визуально определить пересечение границ водоохранной зоны и земельного участка.

Для документального подтверждения указанных сведений необходимо заказать выписку из ЕГРН.

Вместе с этим, важно понимать, что в настоящее время в ЕГРН внесены не все сведения о водоохранных зонах и не все они установлены в надлежащим порядке.

Кто устанавливает водоохранные зоны

Установление (утверждение) границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами (http://voda.mnr.gov.ru/).

Например, в Москве и Московской области, а также некоторых областях центральной части России, таких как Тверская и Тульская, это Московско-Окское бассейновое водное управление (БВУ), в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других субъектах Северо-Западного федерального округа — это Невское-Ладожское БВУ. Аналогичным образом территория всей страны поделена на зоны ответственности территориальных органов Росводресурсов — бассейновые водные управления.

С целью внесения сведений в ЕГРН (а также ГВР — Государственный водный реестр) БВУ подготавливают Распорядительные акты об утверждении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Какие документы готовятся в отношении водоохранных зон

И кто осуществляет их подготовку, согласование

В соответствии с Приказом Росреестра № П/0465 от 15.09.2016 в отношении водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы необходимо формировать «Текстовое и графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории». Этот документ пришел в 2017 году на смену более привычным «Картам (планам) объектов землеустройства» (ЗОУИТ были исключены из перечня объектов землеустройства), однако практически не отличается от них.

Формирование такого документа осуществляет кадастровый инженер. Подготовленные материалы в обязательном порядке должны быть согласованы с территориальным органом Росводресурсов — Бассейновым водным управлением, в зоне деятельности которого расположен водный объект.

После согласования документов в БВУ и подготовки Распорядительного акта кадастровым инженером будут сформированы электронные XML-документы, заверенные усиленной электронно-цифровой подписью. БВУ самостоятельно направит их в ФГБУ «РосИНИВХЦ» — еще одно структурное учреждение Росводресурсов — для внесения в государственные реестры: ГВР и ЕГРН.

Ведение Государственного водного реестра осуществляет непосредственно ФГБУ «Российский информационный и научно-исследовательский водохозяйственный центр», а Единый государственный реестр недвижимости ведется органом кадастрового учета — Росреестром и его территориальными подразделениями: филиалами ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в субъекте Российской Федерации.

После успешного внесения сведений в государственные реестры водоохранную зону можно будет увидеть на Публичной кадастровой карте Росреестра.

Возможна ли корректировка местоположения водоохранной зоны

Что делать если водоохранная зона установлена с нарушением

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов в соответствии с действующим законодательством устанавливаются картометрическим методом и имеют довольно низкую точность определения координат характерных точек, а значит и всех границ на местности.

Если земельный участок «попал» в водоохранную зону ошибочно (расстояние от него до водного объекта составляет значительно меньше 200 метров), то водоохранную зону необходимо корректировать. Для этого следует обратиться к кадастровому инженеру, который:

- на основании полевых геодезических работ с помощью спутникового оборудования произведет уточнение местоположения береговой линии (границы водного объекта);

- камерально рассчитает и скорректирует 200 метровую зону;

- подготовит Текстовое и графическое описание местоположения уточненной водоохранной зоны;

- согласует документы с территориальным органом Росводресурсов — Бассейновым водным управлением;

- сформирует электронные XML-документы и передаст их в БВУ для дальнейшего внесения в государственные реестры.

Иные зоны с особыми условиями использования территории

зоны оказывающие существенное влияние на проектирование и строительство объектов недвижимости, — зоны затопления, подтопления.

Помимо водоохранных зон и прибрежных защитных полос большое влияние на хозяйственную деятельность человека, на проектирование и строительство недвижимости и объектов инфраструктуры оказывают зоны затопления, подтопления водных объектов, они также относятся к зонам с особыми условиями использования территории.

Сведения о них находятся в Едином государственном реестре недвижимости, а также Государственном водном реестре, ознакомиться с ними можно с помощью Публичной кадастровой карты Росреестра.

В границах зон затопления, подтопления водных объектов запрещается:

- размещение новых населенных пунктов;

- строительство объектов недвижимости без инженерной защиты от затопления, подтопления;

- использование сточных вод;

- размещение кладбищ, отходов производства, токсичных и отравляющих веществ;

- захоронение радиоактивных отходов;

- применение авиации при борьбе с вредными организмами.

Для установления таких зон также следует обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит «Текстовое и графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории», а также согласует его с:

- Федеральным агентством водных ресурсов (его территориальным органом — Бассейновым водным управлением); (http://voda.mnr.gov.ru/)

- Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Управлением МЧС России по Федеральному округу); (http://www.mchs.gov.ru/)

- Федеральной службой по надзору в сфере природопользования; (http://rpn.gov.ru/)

- Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (только при определении границы зоны затопления); (http://www.meteorf.ru/)

- Федеральным агентством по недропользованию (только при определении границы зоны подтопления). (http://www.rosnedra.gov.ru/)

Границы зон затопления и подтопления считаются установленными со дня внесения сведений в ЕГРН.

Что еще нужно знать о водоохранных зонах водных объектов

- Зоны с особыми условиями использования территории, в том числе водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и зоны затопления, подтопления, оказывают значительное влияние на кадастровую стоимость земельных участков и объектов недвижимости, так как с одной стороны устанавливают различные ограничения, а с другой — свидетельствуют об экологической обстановке.

- Отсутствие на местности специальных информационных знаков не отменяет специальный режим хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и не умаляет ограничений, накладываемых на земельные участки и объекты недвижимости.

- Физические и юридические лица не уполномочены заключать договора подряда на установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, таким правом наделено только Федеральное агентство водных ресурсов. Однако граждане и коммерческие компании могут выступать инициаторами уточнения (корректировки) таких зон с особыми условиями использования территории и заключать с кадастровыми инженерами соответствующие договора (при этом кадастровый инженер должен быть сотрудником юридического лица или индивидуальным предпринимателем).

- Проектирование и строительство объектов капитального строительства в границах водоохранных зон должно вестись таким образом, чтобы береговая полоса (20 метров от береговой линии, границы водного объекта) всегда оставалась общедоступной для граждан, так как водные объекты являются объектами общего пользования.

Нарушение требований водного законодательства при строительстве и реконструкции может привести к невозможности получить Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (или продлить Разрешение на строительство).

Туризм, оптимизм и индивидуализм

Водный кодекс конечно сух, но это закон, который регулирует водные отношения на территории России. В последнее время по моей работе всё чаще встает вопрос о таких понятиях как береговая линия, береговая полоса, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. Попробую разобраться на конкретных примерах.

Начнем с понятий, а именно со статьи 5 ВК РФ:

п.3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

п.4. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

1) моря — по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды — по линии максимального отлива;

2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера — по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

3) пруда, водохранилища — по нормальному подпорному уровню (НПУ) воды;

4) болота — по границе залежи торфа на нулевой глубине.

(т.е. для прудов и водохранилищ есть НПУ, а вот с реками и ручьями всё очень сложно (об этом ниже).

Статья 6.

п. 6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

(в этой полосе не должно быть ни заборов, ни строений. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена. Историческое название — бечевник.)

Статья 65.

п. 1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

п. 2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. (см. п. 17).

п. 4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров — в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров.

п. 5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

п. 11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. (угол поперечного уклона измеряется при проведении топографических работ методом тригонометрического нивелирования).

п. 15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие (!);

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

п. 16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

п. 17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Итак, теперь о главном в метрах:

1. Береговая полоса водных объектов общего пользования. Ширина полосы для каждого берега составляет 20 метров для рек и ручьев протяженностью более 10 км. Если менее, то 5 метров.

2. Водоохранная зона. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности: до 10 км — в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; более 50 км — в размере 200 метров.

3. Прибрежная защитная полоса. Ширина устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для наглядности сделал поперечный профиль реки в зависимости от протяженности для угла наклона более 3 градусов. А вы видели обратный?

Карта-схема бассейна реки Кама (источник). Длина реки составляет 1805 километров (6 место в Европе), площадь водосборного бассейна – 507000 км2. В бассейне Камы более 73-х тысяч притоков, из них 95% составляют мелкие реки длиной менее 10 км!

Водоохранная зона реки Чепца на публичной кадастровой карте показана в виде зелёных полос вдоль реки (зоны с особыми условиями использования территории).

Протяженность реки от истока до Вятки — 501 км.

И вот так сделал с прибрежной защитной и береговой полосой на космоснимке.

Водоохранная зона Воткинского пруда и реки Вотка на публичной кадастровой карте выглядит так. Это второй по площади пруд в Удмуртии.

Развитое меандрирование и густо заросшие берега на реке Буй добавляют проблем при определении береговой линии. Много стариц.

А теперь переходим к главному вопросу — как определить фактическое местоположение береговой линии (границы водного объекта) и, соответственно, на местности обозначить прибрежную защитную полосу?

Установление границ водоохраной зоны и ширины прибрежной защитной полосы для каждого водного объекта на местности включает в себя:

а) определение ширины водоохраной зоны и ширины прибрежной защитной полосы. (Как для начала провести наблюдения за среднемноголетним уровнем вод?)

б) описание границ зоны (полосы), их координат и опорных точек. (Это сколько же получится точек?)

в) отображение границ на картографических материалах. (В электронном виде или бумажном?)

г) установление границ на местности, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков. (Сколько нужно стендов на протяжении реки?)

Идея конечно хорошая. Подождем масштабной реализации.

Источник