- Как найти площадь бассейна реки формула

- Определение питания реки.

- Определение режима стока реки

- Определение качества воды.

- Определение температуры воды в реке

- Исследование на определенных участках характера русла реки

- Ознакомление с внешним видом русла реки

- Общая характеристика реки и ее и с пользование

- Морфометрия бассейна

Как найти площадь бассейна реки формула

Для определения расхода воды в реке нужно еще определить среднюю скорость течения реки. Это можно сделать различными способами:

Для определения стока реки в зависимости от площади бассейна, высоты слоя осадков и т.д. в гидрологии применяются следующие величины:

- сток реки,

- модуль стока

- коэффициент стока.

Стоком реки называют расход воды за продолжительный период времени, например за сутки, декаду, месяц, год.

Модулем стока называют выраженное в литрах количество воды, стекающее в среднем в 1 секунду с площади бассейна реки в 1 км2:

Коэффициентом стока называют отношение стока воды в реке к количеству выпавших осадков (М) на площадь бассейна реки за одно и то же время, выраженное в процентах:

где а — коэффициент стока в процентах, Qr — величина годового стока в кубических метрах, М — годовое количество выпавших осадков в миллиметрах.

Для определения годового стока воды исследуемой реки нужно расход воды умножить на число секунд в году, т. е. на 31,5-106 сек.

Для определения модуля стока нужно знать расход воды и площадь бассейна выше створа, по которому определялся расход воды данной реки.

Площадь бассейна реки можно измерить по карте. Для этого применяют следующие способы:

- планиметрирование,

- разбивку на элементарные фигуры и вычисление их площадей;

- измерение площади посредством палетки;

- вычисление площадей по геодезическим таблицам.

Мы считаем, что учащимся легче всего будет использовать третий способ и производить измерение площади посредством палетки, т. е. прозрачной бумаги (кальки) с нанесенными на нее квадратиками (если нет кальки, то можно промаслить бумагу).

Имея карту исследуемого района в определенном масштабе, нужно изготовить палетку с квадратиками, соответствующими масштабу карты. Предварительно следует оконтурить бассейн данной реки выше определенного створа, а затем наложить на карту палетку, на которую перенести контур бассейна. Для определения площади требуется сосчитать сначала число полных квадратиков, расположенных внутри контура, а затем сложить данные квадратики, частично покрывающие бассейн данной реки. Сложив квадратики и умножив полученное число на площадь одного квадратика, узнаем площадь бассейна реки выше данного створа.

где Q — расход воды. Для перевода кубических метров в литры умножаем расход на 1000, S — площадь бассейна.

Для определения коэффициента стока реки нужно знать годовой сток реки и объем воды, выпавшей на площади данного бассейна реки. Объем воды, выпавшей на площади данного бассейна, легко определить. Для этого нужно площадь бассейна, выраженную в квадратных километрах, умножить на толщину слоя выпавших осадков (тоже в километрах).

Например, если осадков на данной площади выпало за год 600 мм, то толщина будет равна 0,0006 км и коэффициент стока будет равен

где Qp —годовой сток реки, а М — площадь бассейна; умножаем дробь на 100 для определения коэффициента стока в процентах.

Определение питания реки.

Нужно выяснить виды питания реки: грунтовое, дождевое, от таяния снега, озерное или болотное. Например, р. Клязьма имеет питание грунтовое, снеговое и дождевое, из них грунтовое питание составляет 19%, снеговое — 55% и дождевое — 26%.

Эти данные в процентах школьник сам вычислить не сможет, их придется взять из литературных источников.

Определение режима стока реки

Для характеристики режима стока реки нужно установить:

а) каким изменениям по сезонам подвергается уровень воды (река с постоянным уровнем, сильно мелеющая летом, пересыхающая, теряющая воду в понорах и исчезающая с поверхности);

б) время половодья, если оно бывает;

в) высоту воды во время половодья (если нет самостоятельных наблюдений, то по опросным сведениям);

г) продолжительность замерзания реки, если это бывает (по своим личным наблюдениям или же по сведениям, полученным путем опроса).

Определение качества воды.

Для определения качества воды нужно узнать, мутная она или прозрачная, годная для питья или нет. Прозрачность воды определяется белым диском (диск Секки) диаметром приблизительно 30 см, подведенным на размеченном лине или приделанным к размеченному шесту. Если диск опускается на лине, то внизу, под диском, прикрепляется груз, чтобы диск не сносило течением. Глубина, на которой этот диск становится невидимым, и является показателем прозрачности воды. Можно диск сделать из фанеры и окрасить его в белый цвет, но тогда груз нужно подвесить достаточно тяжелый, чтобы он вертикально опускался в воду, а сам диск сохранял горизонтальное положение; или фанерный лист можно заменить тарелкой.

Определение температуры воды в реке

Температуру воды в реке определяют родниковым термометром, как на поверхности воды, так и на разных глубинах. Держать термометр в воде нужно в течение 5 минут. Родниковый термометр можно заменить обычным ванновым термометром в деревянной оправе, но, для того чтобы он опускался в воду на разные глубины, следует привязать к нему груз.

Можно определить температуру воды в реке при помощи батометров: батометра-тахиметра и бутылочного батометра. Батометр-тахиметр состоит из гибкого резинового баллона объемом около 900 см3; в него вставлена трубочка диаметром 6 мм. Батометр-тахиметр закрепляют на штанге и опускают на разные глубины для взятия воды. Полученную воду выливают в стакан и определяют ее температуру.

Батометр-тахиметр нетрудно сделать самому школьнику. Для этого нужно купить небольшую резиновую камеру, на нее надеть и привязать резиновую трубочку диаметром 6 мм. Штангу можно заменить деревянным шестом, разделив его на сантиметры. Штангу с батометром-тахиметром нужно опускать вертикально в воду до определенной глубины, так чтобы отверстие батометра-тахиметра было направлено по течению. Опустив на определенную глубину, штангу необходимо повернуть на 180° и держать примерно 100 секунд, для того чтобы набрать воды, после чего опять повернуть штангу на 180°. Вынимать ее следует так, чтобы из батометра вода не вылилась. Перелив воду в стакан, определяют термометром температуру воды на данной глубине.

В результате турбулентности движения воды в реке температура придонного и поверхностного слоя почти одна и та же. Например, придонная температура воды 20,5°, а на поверхности 21,5°.

Полезно одновременно измерить термометром-пращом температуру воздуха и сравнить ее с температурой речной воды, записав обязательно время наблюдения. Иногда разность температуры достигает нескольких градусов. Например, в 13 часов температура воздуха 20°, температура воды в реке 18°.

Исследование на определенных участках характера русла реки

При исследовании на определенных участках характера русла реки необходимо:

а) отметить главнейшие плесы и перекаты, определить их глубины;

б) при обнаруживании порогов и водопадов определить высоту падения;

в) зарисовать и по возможности измерить острова, отмели, осередки, побочные протоки;

г) собрать сведения, в каких местах река размывает берега, и на местах, особенно сильно размываемых, определить характер размываемых пород;

д) изучить характер дельты, если исследуется приустьевой участок реки, и нанести ее на глазомерный план; посмотреть, соответствуют ли отдельные рукава изображенным на карте.

Ознакомление с внешним видом русла реки

При изучении внешнего вида русла реки следует дать его описание и сделать зарисовки разных участков русла, лучше всего возвышенных мест.

Общая характеристика реки и ее и с пользование

При общей характеристике реки нужно выяснить:

а) в какой части река является главным образом эродирующей и в какой аккумулирующей;

б) степень меандрирования.

Для определения степени меандрирования нужно узнать коэффициент извилистости, т.е. отношение длины реки на изучаемом участке к кратчайшему расстоянию между определенными пунктами исследуемой части реки; например, река А имеет длину 502 км, а кратчайшее расстояние между истоком и устьем всего 233 км, следовательно, коэффициент извилистости

где К — коэффициент извилистости, L — длина реки, l — кратчайшее расстояние между истоком и устьем, а потому

в) не производят ли отжимания реки конусы выноса, образуемые в устьях притоков реки или временных потоков.

Узнать, как используется река для судоходства и сплава леса; если река несудоходная, то выяснить почему, что служит препятствием (мелководная, порожистая, есть ли водопады); есть ли на реке плотины и другие искусственные сооружения; не используется ли река для полива; какие преобразования нужно сделать для лучшего использования реки в народном хозяйстве.

Если были сделаны фотографические снимки или рисунки разных участков русла реки, следует приложить их к описанию.

Источник

Морфометрия бассейна

Определение морфометрических характеристик бассейна реки

1. Определить площадь бассейна реки

2. Определить длину бассейна, наибольшую ширину и среднюю ширину бассейна, коэффициент асимметрии бассейна, коэффициент развития длины водораздельной линии бассейна

3. Определить площади бассейнов притоков 1 порядка и межприточных участков

4. Определить густоту речной сети

5. Построить идограмму реки

6. Построить график нарастания площади бассейна по длине реки

7. Построить круговой график распределения площади бассейна реки

8. Полученные результаты занести в таблицы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Речные бассейны отличаются друг от друга размерами и формой. Морфометрические характеристики бассейнов определяются по топографическим картам, на которых выделены водосборные площади реки.

К основным морфометрическим характеристикам речного бассейна относятся: площадь, длина, наибольшая и средняя ширина, коэффициент асимметрии бассейна, коэффициент развития длины водораздельной линии бассейна, густота речной сети (табл. 1).

Площадь бассейна F (км 2 ). Для определения площади бассейна реки используется метод измерения палеткой или графический метод.

Палетка представляет собой сетку квадратов (обычно со сторонами 2 мм), нанесенных на прозрачной целлулоидной пластинке или восковке.

Для вычисления площади палетку накладывают на контур бассейна и подсчитывают количество целых квадратов. Площади неполных квадратов оценивают на глаз. Общая площадь бассейна равна произведению площади квадрата на их число.

При графическом методе вся площадь бассейна разбивается на правильные геометрические фигуры: треугольники, трапеции, прямоугольники. Затем измеряются элементы каждой фигуры и вычисляются их площади, после чего суммированием подсчитывается общая площадь бассейна.

Длина бассейна L (км)—расстояние по прямой от устья реки до наиболее отдаленной точки бассейна.

Наибольшая ширина бассейна В (км) — проводится перпендикулярно длине его в наиболее широком месте.

Коэффициент асимметрии бассейна а. Главная река может занимать симметричное положение (посреди бассейна) или боковое, т. е. подходить к одному из водоразделов.

Обычно положение главной реки бывает асимметрично. Мерой асимметрии является коэффициент, определяемый по формуле

где Fл — площадь левобережной части бассейна в км 2 ; Fп — площадь правобережной части бассейна в км 2 .

Конфигурация речного бассейна. Речные бассейны в большинстве случаев имеют грушевидную форму и характеризуются сужением в верховьях и низовьях и расширением в средней части. Конфигурация бассейна характеризуется коэффициентом развития длины водораздельной линии бассейна r, представляющим собой отношение длины водораздельной линии S к длине окружности круга S‘, площадь которого равна площади бассейна, т. е.

r = S/S‘ = S/2

Очевидно, что чем больше форма речного бассейна отличается от формы круга, тем больше значение коэффициента r. В качестве числовой характеристики формы речного бассейна может быть использовано отношение средней ширины водосбора к длине реки Вср/ L.

Отношение средней ширины водосбора к длине реки

Характеристика формы водосбора

Площадь водосбора, км 3

Ширина водосборной площади реки не остается постоянной, она изменяется по длине реки. Изменение ширины водосбора сказывается на количестве притекающей воды к руслу реки на различных участках, если на водосбор равномерно по его площади поступает вода, например от снеготаяния или дождя. Изменение ширины водосбора по длине реки может быть представлено в форме графика (идограммы). При построении этого графика (рис. 1) совмещают по оси абсцисс длины всех притоков с длиной основного водотока и откладывают последовательно на оси ординат средние ширины частных площадей водосбора.

Исходные данные для построения графика получают следующим образом. На плане водосбора (рис. 1а) выделяют бассейны более или менее крупных притоков и участки, где сток непосредственно поступает в основную реку, и для каждого из них по данным о длине и площади определяют средние ширины.

Затем по оси абсцисс откладывают в масштабе гидрографическую длину реки. Вдоль этой линии, как показано на рис. 1б, вначале откладывают частные ширины так называемых бесприточных участков основного водотока 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, а затем ширины водосборов притоков А, В, С; частная ширина первого притока А отложена вправо на протяжении … км от точки, находящейся на расстоянии … км по оси абсцисс от устья; эта частная ширина в соответствии с длиной притока А расположилась над шириной участков 3-4, 2-3, 1-2. Частная ширина второго притока В отложена от точки, находящейся на расстоянии … км по оси абсцисс; эта ширина отложена над суммарной шириной участков 2—3 и над шириной участка 1—2 и т. д. (табл. 2). В результате получаем график, позволяющий судить об изменении ширины бассейна по длине реки. Это построение иногда называют графиком единичных ширин.

В результате получаем график, позволяющий судить об изменении ширины бассейна по длине реки. Это построение иногда называют графиком единичных ширин.

Р

ширины водосбора по длине реки

Густота речной сети D, образованной постоянными потоками, распределяется по поверхности суши неравномерно и характеризует степень изрезанности реками данной территории.

Определение густоты речной сети производят несколькими способами.

1. Подсчитывается суммарная длина в километрах всех рек, находящихся на данной площади, и делится на величину этой площади в квадратных километрах, т. е.

Это отношение дает коэффициент густоты речной сети. Рассмотренный способ рекомендуется применять в тех случаях, когда речная сеть равномерна на данной площади, а также для небольших площадей.

2. Исследуемая площадь на карте крупного масштаба делится на квадраты со стороной 2 км и сумма длин всех рек каждого квадрата делится на его площадь — 4 км 2 . Этот метод дает подробную характеристику густоты речной сети для различных частей исследуемой площади. Распределение речной сети на данной территории может быть представлено линиями равной густоты — изоденсами.

Определенные тем или иным способом характеристики густоты речной сети являются в некоторой мере условными, так как зависят от масштаба карт, по которым они определялись.

График нарастания площади бассейна реки характеризует постепенное увеличение (нарастание) площади бассейна реки по длине от истока к устью (рис. 2).

Для построения этого графика на топографической карте проводят водораздельные линии бассейнов притоков главной реки, определяют площади бассейна притоков, межприточных участков и расстояния от устья главной реки до мест впадения притоков и составляют таблицу (табл. 3) изменения площадей по длине реки для правого и левого берегов. На основании данных таблицы строят график, на котором откладывают по горизонтальной оси длину главной реки в масштабе, а по вертикальной — площади межприточных участков и площади бассейнов притоков в местах впадения их в главную реку.

Наклонные линии графика показывают постепенное нарастание площадей межприточных участков главной реки. В местах впадения притоков в главную реку проводят в масштабе отрезки вертикальных линий, показывающие увеличение площадей бассейна за счет площади бассейна притока.

Обычно графики нарастания площади речного бассейна строят отдельно для левого и правого берегов реки. Суммарный график строят последовательным суммированием площадей ординат графиков нарастания левой и правой части бассейна.

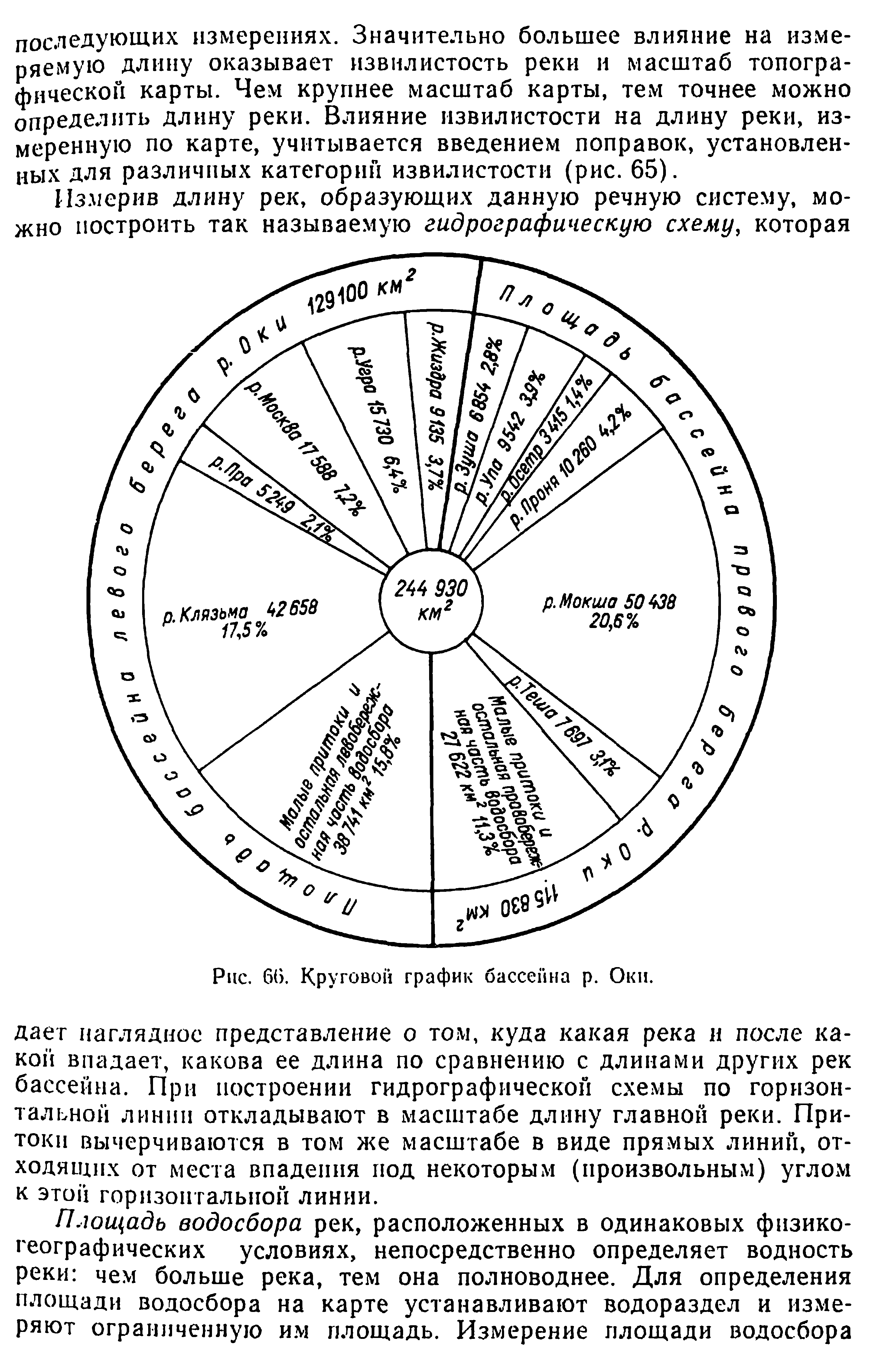

Круговой график распределения площади бассейна реки. Дополнительно к графику нарастания площади речного бассейна строят круговой график бассейна — диаграмму, которая характеризует распределение всей площади бассейна между ее притоками и межприточными участками, т. е. дает относительные (в процентах от общей площади бассейна) размеры площадей притоков и межприточных участков правого и левого берегов (табл. 4).

Произведя определение водосборной площади главной реки и ее притоков, полученные данные обобщаются в виде графиков, дающих наглядное представление о распределении площади бассейна в зависимости от увеличения длины реки. Для этой цели удобно предварительно выразить площади отдельных частных бассейнов в процентах от всей площади. Одним из способов графического изображения распределения общей площади водосбора реки между ее притоками и является круговой график водосбора (рис. 2). На этом графике общая площадь водосбора выражается в виде круга, а площади отдельных притоков в соответствующем масштабе в виде секторов.

Морфометрические характеристики бассейна реки

Источник