- П.З.17 Измерение длины реки и площади бассейна реки по карте

- Как измерять площадь бассейна реки

- Определение питания реки.

- Определение режима стока реки

- Определение качества воды.

- Определение температуры воды в реке

- Исследование на определенных участках характера русла реки

- Ознакомление с внешним видом русла реки

- Общая характеристика реки и ее и с пользование

П.З.17 Измерение длины реки и площади бассейна реки по карте

П.З.16 Деформации речного русла

Цель: изучить схемы деформаций русловых образований формирующих микро-, мезо- и макроформы.

1. На примерах формирования донных гряд, перекатов и излучин рассмотреть деформации русловых образований.

Характерные русловые образования:

· микроформы – донные гряды;

· мезоформы – остров, осередок, перекат, плес;

· макроформы – староречье (старица), рукав.

1. Микроформы речного русла

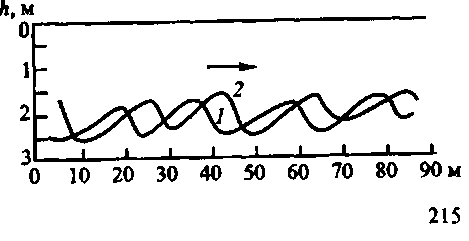

Наносы в донных грядах перемещаются слоем по верхнему склону и скатываются по низовому склону в подвалье гряды. Здесь частицы наносов могут быть захоронены надвигающейся грядой и вновь придут в движение лишь после смещения гряды на всю ее полную длину (рис.1).

| Рис. 1 Донные гряды на дне реки |

2. Мезоформы речного русла и их изменения

Наиболее типичным видом мезоформы речного русла является крупная русловая гряда — перекат (рис. 2). Перекаты вместе с расположенными между ними понижениями дна — плесами образуют на реках системы «плес — перекат».

Перекаты по своему строению бывают трех видов:

а) нормальные — перекаты с хорошо выраженным подвальем, но без резкого искривления фарватера (рис.2а);

б) перекошенные (сдвинутые) — перекаты с резким искривлением фарватера (рис.2б);

в) перевалы—перекаты с плавными и небольшими изменениями отметок дна без резко выраженного подвалья.

| а) б) |

| Рис. 2. Схемы перекатов: а—нормального; б— перекошенного; 1,2— верхняя и нижняя плесовые лощины; 3,4— верхний (правобережный) и нижний (левобережный) побочни переката, 5— корыто; 6— гребень; 7— подвалье переката; 8— затонская часть нижней плесовой лощины; 9 — линия наибольших глубин |

Перекат представляет собой крупную русловую гряду, пересекающую русло под углом 20—30°. Верхний по течению склон гряды более пологий, низовой откос (подвалье переката) — более крутой. Наиболее мелкие части гряды — прибрежные отмели — носят название побочней. Наиболее глубокая часть переката между смежными плесовыми лощинами называется корытом переката. Через нее и проходят линия наибольших глубин и фарватер. Наиболее мелководный участок фарватера над перекатом называется гребнем переката.

3. Макроформы речного русла и их изменения

| Рис. 3 Схема смещения и изменения формы излучины: 1 — участок размыва берега; 2—старица. |

Русловые деформации в извилистых (меандрирующих) руслах весьма своеобразны. Такие деформации представляют собой циклические процессы постепенного увеличения извилистости русла благодаря размыву его вогнутых берегов, развороту и смещению излучин (меандров), завершающиеся прорывом перешейка со спрямлением русла. Затем процесс развития излучин повторяется. А со временем бывший участок русла превращается в старицу.

1. Дайте определение терминам: русловые процессы, русловые образования, русловые процессы.

2. Перечислите основные характеристики периодических и направленных русловых образований.

3. Что понимают под устойчивостью речного русла?

4. Приведите примеры микро-, мезо- и макроформ деформаций русловых образований.

5. Чем коса отличается от отмели?

П.З.17 Измерение длины реки и площади бассейна реки по карте

Цель: развивать умения измерять длины рек и площадь бассейна по топографической карте.

1. Определить длину реки по топографической карте.

2. Определить площадь бассейна реки по топографической карте.

Длина реки измеряется циркулем-измерителем методом «шага» в прямом и обратном направлении, при этом длина «шага» должна составлять 2 мм.

Площадь бассейна реки измеряется методом оконтуривания бассейна, а затем вычисления произведения длины и ширины бассейна по формуле F = L*B.

1. Определение длины реки:

— ознакомиться с содержанием топографической карты;

— определить масштаб карты;

— ознакомиться с направлением течения реки (определить исток и устье);

— измерить циркулем-измерителем длину реки, протекающей по заданной территории сначала в прямом, потом в обратном направлении, перевести в км;

— занести полученные результаты в таблицу.

Таблица 1 Протяженность реки

| Река | Длина реки (км) | |

| в прямом направлении | в обратном направлении | средняя длина |

2. Вычисление площади бассейна реки по карте:

— ознакомиться с направлением течения реки (определить исток и устье);

— определить по горизонталям направление склона вокруг реки на разных точках карты;

— указать стрелками, перпендикулярными к горизонталям направления течения воды по склону;

— выяснить, из каких точек стекающая по склону вода попадает в данную реку, а из каких – не попадает;

— между выделенными по направлениям стока воды точками провести водораздельную линию, которая будет ограничивать бассейн данной реки;

— провести в пределах бассейна длину (L) и ширину (B) бассейна реки;

— измерить расстояния в прямом и обратном направлении, перевести в км;

— вычислить площадь бассейна реки по формуле: F = L*B;

— занести полученные результаты в таблицу.

Таблица 2 Площадь бассейна реки

| Река | Морфометрические характеристики реки | |

| Длина бассейна (L), км | Ширина бассейна (В), км | Площадь бассейна F, м 2 |

1. Перечислите основные морфометрические характеристики речного бассейна.

2. Дайте определение понятиям: водосбор, водораздел, водораздельная линия, речной бассейн.

Практическая работа № 18

Оползни. Сели

Цель: изучить оползни, сели, их причины, динамику развития оползневых и селевых процессов.

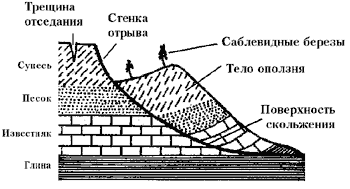

Оползень – масса горных пород, сползшая или сползающая вниз по склону или откосу под влиянием силы тяжести, гидродинамического давления, сейсмических и некоторых других факторов.

Как правило, наиболее широко оползни развиты в областях пересеченного и резкопересеченного рельефа, в горных местностях, на берегах рек, морей и водохранилищ.

Оползень в результате своей деятельности создает «оползневое тело», которое в основном имеет форму полукольца, образуя понижение в середине.

Оползшую массу называют оползневым телом, а поверхность, по которой происходит смещение оползня, называют поверхностью скольжения, или поверхностью смещения.

Рис. 1- Схема оползневого склона

Рис. 2. Морфология оползневых участков. 1 Оползневой цирк. 2 Бровка главного уступа. 3- Главный уступ. 4- Вершина оползня. 5- Внутренний уступ. 6- Тело оползня. 7-Поверхность скольжения. 8- Валы, бугры. 9- Трещины поперечные и продольные. 10 –Подошва оползня

Оползни — обычное явление в тех местностях, где активно проявляются процессы ЭРОЗИИ склонов. Они происходят в том случае, когда массы породы, слагающие склоны гор, теряют опору в результате нарушения равновесия пород, вызванного подмывом водой, ослабления прочности пород при выветривании и переувлажнении осадками и подземными водами вследствие сейсмических воздействий, а также строительной и хозяйственной деятельности, проводимой без учета геологических условий. Крупные оползни возникают чаще всего в результате сочетания нескольких таких факторов: например, на склонах гор, сложенных чередующимися водоупорными (глинистыми) и водоносными породами (песчано-гравийными или трещиноватыми известняками), особенно если эти пласты наклонены в одну сторону или пересечены трещинами, направленными по склону.

Почти такую же опасность возникновения оползней таят в себе создаваемые человеком отвалы пород вблизи шахт и карьеров.

Разрушительные оползни, движущиеся в виде беспорядочной груды обломков, называют камнепадами; если блок перемещается по некоторой ранее существовавшей поверхности как единое целое, то оползень считается обвалом; оползень в ЛЕССОВЫХ породах, поры которых заполнены воздухом, приобретает форму потока (оползень течения).

• Увеличением крутизны склона в результате подмыва водой.

• Воздействием сейсмических толчков.

• Ослаблением прочности пород вследствие изменения их физического состояния при увлажнении, набухании, разуплотнении, выветривании, нарушении их естественного сложения и т.д.

• Действием гидростатических и гидродинамических сил на породы, вызывающих развитие фильтрационных деформаций.

• Изменением напряженного состояния горных пород в зоне формирования склона и строительства откоса.

• Внешними воздействиями – загрузка склона или откоса, а также участков, прилегающих к их бровкам, микросейсмические и сейсмические колебания.

Меры защиты от оползней:Если вероятность возникновения оползней велика, то осуществляются специальные мероприятия по защите от оползней.

Они включают укрепление оползневых склонов берегов морей, рек и озер подпорными и волноотбойными стенками, набережными. Сползающие грунты укрепляют сваями, расположенными в шахматном порядке, проводят искусственное замораживание грунтов, высаживают растительность на склонах. Для стабилизации оползней в мокрых глинах проводят их предварительное осушение методами электроосмоса либо нагнетанием горячего воздуха в скважины.

Крупные оползни можно предотвратить дренажными сооружениями, перекрывающими путь поверхностным и подземным водам к оползневому материалу.

Поверхностные воды отводятся канавами, подземные — штольнями или горизонтальными скважинами.

Несмотря на дороговизну этих мероприятий, их осуществление дешевле, чем ликвидация последствий произошедшей катастрофы.

Отличие от оползней, которые происходят практически на всей территории нашей страны, селевые потоки зарождаются только в гористой местности и движутся в основном по руслам рек, либо по балкам (оврагам), имеющим в своих верховьях значительные уклоны. Селеопасные районы России – Северный Кавказ, Урал, Южная Сибирь, Курильские острова, Камчатка, Сахалин, Чукотка.

Для возникновения оползней требуется одновременно совпадения 3 условий:

— наличие на склонах селевого бассейны достаточного количества легко перемещаемых продуктов разрушения горных пород (песка, гравия, гальки, небольших камней);

— наличие значительного объема воды для смыва со склонов камней и грунта и их перемещения по руслу;

— достаточная крутизна склонов селевого бассейна и водопотока.

1. Где распространены оползни и сели?

2. Поясните морфологию оползней.

3. Назовите причины возникновения оползней.

4. Перечислите меры защиты от оползней.

5. Каковы причины возникновения селевых потоков?

Задание для самостоятельной работы.

Создать презентацию о проведенной в техниукме экологической акции, экологическом исследовании.

Программа Power Point, 10-15 слайдов.

Каждый слайд должен иметь краткий сопроводительный текст.

Должны быть указаны: цель, задачи, актуальность, экспериментальные или иные данные.

Отражение конечного результата.

Подведение итогов, заключение, намечены дальнейшие перспективы и даны практические рекомендации по использованию презентации.

Указание используемой литературы.

— Уборка на р. Елшанка

— Лес Победы – сентябрь

— Лес Победы – апрель

Фото акций представлены в группе Экологи ОНТ.

Источник

Как измерять площадь бассейна реки

Для определения расхода воды в реке нужно еще определить среднюю скорость течения реки. Это можно сделать различными способами:

Для определения стока реки в зависимости от площади бассейна, высоты слоя осадков и т.д. в гидрологии применяются следующие величины:

- сток реки,

- модуль стока

- коэффициент стока.

Стоком реки называют расход воды за продолжительный период времени, например за сутки, декаду, месяц, год.

Модулем стока называют выраженное в литрах количество воды, стекающее в среднем в 1 секунду с площади бассейна реки в 1 км2:

Коэффициентом стока называют отношение стока воды в реке к количеству выпавших осадков (М) на площадь бассейна реки за одно и то же время, выраженное в процентах:

где а — коэффициент стока в процентах, Qr — величина годового стока в кубических метрах, М — годовое количество выпавших осадков в миллиметрах.

Для определения годового стока воды исследуемой реки нужно расход воды умножить на число секунд в году, т. е. на 31,5-106 сек.

Для определения модуля стока нужно знать расход воды и площадь бассейна выше створа, по которому определялся расход воды данной реки.

Площадь бассейна реки можно измерить по карте. Для этого применяют следующие способы:

- планиметрирование,

- разбивку на элементарные фигуры и вычисление их площадей;

- измерение площади посредством палетки;

- вычисление площадей по геодезическим таблицам.

Мы считаем, что учащимся легче всего будет использовать третий способ и производить измерение площади посредством палетки, т. е. прозрачной бумаги (кальки) с нанесенными на нее квадратиками (если нет кальки, то можно промаслить бумагу).

Имея карту исследуемого района в определенном масштабе, нужно изготовить палетку с квадратиками, соответствующими масштабу карты. Предварительно следует оконтурить бассейн данной реки выше определенного створа, а затем наложить на карту палетку, на которую перенести контур бассейна. Для определения площади требуется сосчитать сначала число полных квадратиков, расположенных внутри контура, а затем сложить данные квадратики, частично покрывающие бассейн данной реки. Сложив квадратики и умножив полученное число на площадь одного квадратика, узнаем площадь бассейна реки выше данного створа.

где Q — расход воды. Для перевода кубических метров в литры умножаем расход на 1000, S — площадь бассейна.

Для определения коэффициента стока реки нужно знать годовой сток реки и объем воды, выпавшей на площади данного бассейна реки. Объем воды, выпавшей на площади данного бассейна, легко определить. Для этого нужно площадь бассейна, выраженную в квадратных километрах, умножить на толщину слоя выпавших осадков (тоже в километрах).

Например, если осадков на данной площади выпало за год 600 мм, то толщина будет равна 0,0006 км и коэффициент стока будет равен

где Qp —годовой сток реки, а М — площадь бассейна; умножаем дробь на 100 для определения коэффициента стока в процентах.

Определение питания реки.

Нужно выяснить виды питания реки: грунтовое, дождевое, от таяния снега, озерное или болотное. Например, р. Клязьма имеет питание грунтовое, снеговое и дождевое, из них грунтовое питание составляет 19%, снеговое — 55% и дождевое — 26%.

Эти данные в процентах школьник сам вычислить не сможет, их придется взять из литературных источников.

Определение режима стока реки

Для характеристики режима стока реки нужно установить:

а) каким изменениям по сезонам подвергается уровень воды (река с постоянным уровнем, сильно мелеющая летом, пересыхающая, теряющая воду в понорах и исчезающая с поверхности);

б) время половодья, если оно бывает;

в) высоту воды во время половодья (если нет самостоятельных наблюдений, то по опросным сведениям);

г) продолжительность замерзания реки, если это бывает (по своим личным наблюдениям или же по сведениям, полученным путем опроса).

Определение качества воды.

Для определения качества воды нужно узнать, мутная она или прозрачная, годная для питья или нет. Прозрачность воды определяется белым диском (диск Секки) диаметром приблизительно 30 см, подведенным на размеченном лине или приделанным к размеченному шесту. Если диск опускается на лине, то внизу, под диском, прикрепляется груз, чтобы диск не сносило течением. Глубина, на которой этот диск становится невидимым, и является показателем прозрачности воды. Можно диск сделать из фанеры и окрасить его в белый цвет, но тогда груз нужно подвесить достаточно тяжелый, чтобы он вертикально опускался в воду, а сам диск сохранял горизонтальное положение; или фанерный лист можно заменить тарелкой.

Определение температуры воды в реке

Температуру воды в реке определяют родниковым термометром, как на поверхности воды, так и на разных глубинах. Держать термометр в воде нужно в течение 5 минут. Родниковый термометр можно заменить обычным ванновым термометром в деревянной оправе, но, для того чтобы он опускался в воду на разные глубины, следует привязать к нему груз.

Можно определить температуру воды в реке при помощи батометров: батометра-тахиметра и бутылочного батометра. Батометр-тахиметр состоит из гибкого резинового баллона объемом около 900 см3; в него вставлена трубочка диаметром 6 мм. Батометр-тахиметр закрепляют на штанге и опускают на разные глубины для взятия воды. Полученную воду выливают в стакан и определяют ее температуру.

Батометр-тахиметр нетрудно сделать самому школьнику. Для этого нужно купить небольшую резиновую камеру, на нее надеть и привязать резиновую трубочку диаметром 6 мм. Штангу можно заменить деревянным шестом, разделив его на сантиметры. Штангу с батометром-тахиметром нужно опускать вертикально в воду до определенной глубины, так чтобы отверстие батометра-тахиметра было направлено по течению. Опустив на определенную глубину, штангу необходимо повернуть на 180° и держать примерно 100 секунд, для того чтобы набрать воды, после чего опять повернуть штангу на 180°. Вынимать ее следует так, чтобы из батометра вода не вылилась. Перелив воду в стакан, определяют термометром температуру воды на данной глубине.

В результате турбулентности движения воды в реке температура придонного и поверхностного слоя почти одна и та же. Например, придонная температура воды 20,5°, а на поверхности 21,5°.

Полезно одновременно измерить термометром-пращом температуру воздуха и сравнить ее с температурой речной воды, записав обязательно время наблюдения. Иногда разность температуры достигает нескольких градусов. Например, в 13 часов температура воздуха 20°, температура воды в реке 18°.

Исследование на определенных участках характера русла реки

При исследовании на определенных участках характера русла реки необходимо:

а) отметить главнейшие плесы и перекаты, определить их глубины;

б) при обнаруживании порогов и водопадов определить высоту падения;

в) зарисовать и по возможности измерить острова, отмели, осередки, побочные протоки;

г) собрать сведения, в каких местах река размывает берега, и на местах, особенно сильно размываемых, определить характер размываемых пород;

д) изучить характер дельты, если исследуется приустьевой участок реки, и нанести ее на глазомерный план; посмотреть, соответствуют ли отдельные рукава изображенным на карте.

Ознакомление с внешним видом русла реки

При изучении внешнего вида русла реки следует дать его описание и сделать зарисовки разных участков русла, лучше всего возвышенных мест.

Общая характеристика реки и ее и с пользование

При общей характеристике реки нужно выяснить:

а) в какой части река является главным образом эродирующей и в какой аккумулирующей;

б) степень меандрирования.

Для определения степени меандрирования нужно узнать коэффициент извилистости, т.е. отношение длины реки на изучаемом участке к кратчайшему расстоянию между определенными пунктами исследуемой части реки; например, река А имеет длину 502 км, а кратчайшее расстояние между истоком и устьем всего 233 км, следовательно, коэффициент извилистости

где К — коэффициент извилистости, L — длина реки, l — кратчайшее расстояние между истоком и устьем, а потому

в) не производят ли отжимания реки конусы выноса, образуемые в устьях притоков реки или временных потоков.

Узнать, как используется река для судоходства и сплава леса; если река несудоходная, то выяснить почему, что служит препятствием (мелководная, порожистая, есть ли водопады); есть ли на реке плотины и другие искусственные сооружения; не используется ли река для полива; какие преобразования нужно сделать для лучшего использования реки в народном хозяйстве.

Если были сделаны фотографические снимки или рисунки разных участков русла реки, следует приложить их к описанию.

Источник