- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА

- Как измерить площадь бассейна реки с помощью палетки

- Определение питания реки.

- Определение режима стока реки

- Определение качества воды.

- Определение температуры воды в реке

- Исследование на определенных участках характера русла реки

- Ознакомление с внешним видом русла реки

- Общая характеристика реки и ее и с пользование

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА

Трасса автомобильной дороги или мостового перехода обычно пересекает большое число периодических (лога, балки, овраги) и постоянных (ручьи, речки и реки) водотоков, по которым стекает вода, образующаяся в результате таяния снега или выпадения дождей.

Территорию местности, с которой стекает вода в результате таяния снега или выпадения до-

Водосборный бассейн

оконтуривается водораз

дельной линией (водораз

делом) и замыкающим

створом (трассой линей

ного сооружения,

рис. 4.17).

Водоразделом называют линию на местности, от которой вода стекает влево и вправо.

| Рис. 4.17. Схема водосборного бассейна: / — водораздел; 2 — замыкающий створ |

Параметры максимального стока (расходы воды, объемы стока), определяющие генеральные

размеры водопропускных сооружений (труб круглых, прямоугольных, малых мостов и т. д.), зависят прежде всего от площадей водосборных бассейнов, поэтому определение границ водосборных бассейнов и их площадей является наиболее часто встречающейся задачей при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

На рис. 4.17 показаны границы водосборного бассейна для водопропускного сооружения в точке А автомобильной дороги (водораздельная линия ВСОНЕР). Водораздельные линии проводят по нормалям к горизонталям хребтов, холмов и седловин.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

Измерение площадей на планах и картах необходимо для решения различных инженерных и экономических задач при изысканиях и проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

Различают три способа измерения площадей на планах и картах: графический, механический (электронно-механический) и аналитический.

|

|

Рис. 4.18. Графические способы определения площадей: а — разбиением на простейшие фигуры; б — с помощью палетки

К графическому способу можно отнести способ разбиения измеряемой площади на простейшие геометрические фигуры и способ, основанный на использовании палетки.

В первом случае подлежащую измерению площадь разделяют на простейшие геометрические фигуры (рис. 4.18, а), площадь каждой из которых вычисляют по простым геометрическим формулам, а общую площадь определяют как сумму площадей частных геометрических фигур:

1 2 2 2

Во втором случае площадь измеряемой фигуры покрывается палеткой, состоящей из квадратов (рис. 4.18, б), каждый из которых является единицей измерения площади. Площади неполных фигур учитывают на глаз. Палетки изготовляют из прозрачных материалов (кальки, лавсановые пленки и т. д.).

Если измеряемый участок ограничен ломаными линиями, то его площадь определяют разбиением на элементарные геометрические фигуры. При криволинейных границах измеряемого участка его площадь проще определять с помощью палетки.

Механический способ состоит в определении площадей на планах и картах с помощью механического или электронного планиметров.

Полярный планиметр состоит из двух рычагов — полюсного 1 и обводного 49 шарнирно соединенных друг с другом (рис. 4.3, а). На конце полюсного рычага имеется грузик с иглой, являющейся полюсом 2, обводной рычаг на одном конце имеет счетный механизм 5, а на другом — обводную иглу или марку 3.

Счетный механизм (рис. 4.3, б) состоит из циферблата 6, счетного барабана 7 и верньера 8. Одно деление на циферблате соответствует одному обороту счетного барабана. Барабан разделен на 100 делений. Десятые

доли малого деления барабана оценивают по верньеру. Полный отсчет по планиметру выражается четырехзначным числом: первую цифру отсчитывают по циферблату, вторую и третью — по счетному барабану, четвертую — по верньеру. На рис. 4.3 отсчет по счетному механизму планиметра равен 3682.

Установив обводной индекс на начальной точке контура измеряемой фигуры, берут по счетному механизму отсчет а, затем обводным индексом обводят контур измеряемой фигуры по ходу часовой стрелки до начальной точки и берут отсчет Ъ. Разность отсчетов (Ь — а) представляет собой площадь фигуры в делениях планиметра. Каждому делению планиметра соответствует на местности и на плане определенная площадь, называемая ценой деления планиметра Р. Тогда площадь измеряемой фигуры можно определить по формуле:

5 = Р(Ь — а), (4.3)

где Р — цена деления планиметра; (Ъ — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры, площадь которой определяют.

Для определения цены деления планиметра измеряют фигуру, площадь которой заранее известна или которую можно определить с высокой точностью. Такой фигурой на топографических планах и картах является квадрат, образованный линиями координатной сетки. Цену деления планиметра Р вычисляют по формуле:

где 5* — известная площадь фигуры; (Ь — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры с известной площадью.

При работе с планиметром следует соблюдать следующие правила:

|

план или карту следует закреплять на гладком столе или чертежной доске;

положение полюса при обводе фигуры следует выбирать так, чтобы между рычагами планиметра не было углов менее 30° и более 150°;

если при обводе фигуры по ходу часовой стрелки конечный отсчет получается меньше начального, к конечному отсчету следует прибавлять 10 000;

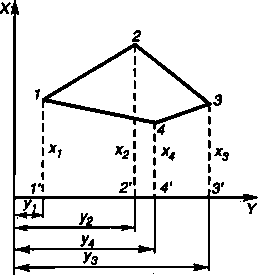

| Рис. 4.19. Аналитический способ измерения площадей |

при определении цены деления планиметра обвод фигуры делают не менее

двух раз, при этом расхождение в разностях (а — Ь) допускается не более чем на три единицы.

При соблюдении указанных правил предельная относительная ошибка измерения площадей планиметром составляет не более 1:300.

Аналитический способ состоит в вычислении площадей по результатам измерений углов и линий на местности. По результатам измерений на местности вычисляют координаты вершин X, У. Площадь 5 полигона 1-2-3-4 (рис. 4.19) можно вычислить через площади трапеций:

Произведя преобразования, получаем две равнозначные формулы для определения удвоенной площади многоугольника:

Для многоугольника с числом вершин п окончательно получим:

Вычисления по формулам (4.6) выполняют на микрокалькуляторе или на компьютере.

Точность определения площадей аналитическим способом определяется точностью измеренных величин.

Источник

Как измерить площадь бассейна реки с помощью палетки

Для определения расхода воды в реке нужно еще определить среднюю скорость течения реки. Это можно сделать различными способами:

Для определения стока реки в зависимости от площади бассейна, высоты слоя осадков и т.д. в гидрологии применяются следующие величины:

- сток реки,

- модуль стока

- коэффициент стока.

Стоком реки называют расход воды за продолжительный период времени, например за сутки, декаду, месяц, год.

Модулем стока называют выраженное в литрах количество воды, стекающее в среднем в 1 секунду с площади бассейна реки в 1 км2:

Коэффициентом стока называют отношение стока воды в реке к количеству выпавших осадков (М) на площадь бассейна реки за одно и то же время, выраженное в процентах:

где а — коэффициент стока в процентах, Qr — величина годового стока в кубических метрах, М — годовое количество выпавших осадков в миллиметрах.

Для определения годового стока воды исследуемой реки нужно расход воды умножить на число секунд в году, т. е. на 31,5-106 сек.

Для определения модуля стока нужно знать расход воды и площадь бассейна выше створа, по которому определялся расход воды данной реки.

Площадь бассейна реки можно измерить по карте. Для этого применяют следующие способы:

- планиметрирование,

- разбивку на элементарные фигуры и вычисление их площадей;

- измерение площади посредством палетки;

- вычисление площадей по геодезическим таблицам.

Мы считаем, что учащимся легче всего будет использовать третий способ и производить измерение площади посредством палетки, т. е. прозрачной бумаги (кальки) с нанесенными на нее квадратиками (если нет кальки, то можно промаслить бумагу).

Имея карту исследуемого района в определенном масштабе, нужно изготовить палетку с квадратиками, соответствующими масштабу карты. Предварительно следует оконтурить бассейн данной реки выше определенного створа, а затем наложить на карту палетку, на которую перенести контур бассейна. Для определения площади требуется сосчитать сначала число полных квадратиков, расположенных внутри контура, а затем сложить данные квадратики, частично покрывающие бассейн данной реки. Сложив квадратики и умножив полученное число на площадь одного квадратика, узнаем площадь бассейна реки выше данного створа.

где Q — расход воды. Для перевода кубических метров в литры умножаем расход на 1000, S — площадь бассейна.

Для определения коэффициента стока реки нужно знать годовой сток реки и объем воды, выпавшей на площади данного бассейна реки. Объем воды, выпавшей на площади данного бассейна, легко определить. Для этого нужно площадь бассейна, выраженную в квадратных километрах, умножить на толщину слоя выпавших осадков (тоже в километрах).

Например, если осадков на данной площади выпало за год 600 мм, то толщина будет равна 0,0006 км и коэффициент стока будет равен

где Qp —годовой сток реки, а М — площадь бассейна; умножаем дробь на 100 для определения коэффициента стока в процентах.

Определение питания реки.

Нужно выяснить виды питания реки: грунтовое, дождевое, от таяния снега, озерное или болотное. Например, р. Клязьма имеет питание грунтовое, снеговое и дождевое, из них грунтовое питание составляет 19%, снеговое — 55% и дождевое — 26%.

Эти данные в процентах школьник сам вычислить не сможет, их придется взять из литературных источников.

Определение режима стока реки

Для характеристики режима стока реки нужно установить:

а) каким изменениям по сезонам подвергается уровень воды (река с постоянным уровнем, сильно мелеющая летом, пересыхающая, теряющая воду в понорах и исчезающая с поверхности);

б) время половодья, если оно бывает;

в) высоту воды во время половодья (если нет самостоятельных наблюдений, то по опросным сведениям);

г) продолжительность замерзания реки, если это бывает (по своим личным наблюдениям или же по сведениям, полученным путем опроса).

Определение качества воды.

Для определения качества воды нужно узнать, мутная она или прозрачная, годная для питья или нет. Прозрачность воды определяется белым диском (диск Секки) диаметром приблизительно 30 см, подведенным на размеченном лине или приделанным к размеченному шесту. Если диск опускается на лине, то внизу, под диском, прикрепляется груз, чтобы диск не сносило течением. Глубина, на которой этот диск становится невидимым, и является показателем прозрачности воды. Можно диск сделать из фанеры и окрасить его в белый цвет, но тогда груз нужно подвесить достаточно тяжелый, чтобы он вертикально опускался в воду, а сам диск сохранял горизонтальное положение; или фанерный лист можно заменить тарелкой.

Определение температуры воды в реке

Температуру воды в реке определяют родниковым термометром, как на поверхности воды, так и на разных глубинах. Держать термометр в воде нужно в течение 5 минут. Родниковый термометр можно заменить обычным ванновым термометром в деревянной оправе, но, для того чтобы он опускался в воду на разные глубины, следует привязать к нему груз.

Можно определить температуру воды в реке при помощи батометров: батометра-тахиметра и бутылочного батометра. Батометр-тахиметр состоит из гибкого резинового баллона объемом около 900 см3; в него вставлена трубочка диаметром 6 мм. Батометр-тахиметр закрепляют на штанге и опускают на разные глубины для взятия воды. Полученную воду выливают в стакан и определяют ее температуру.

Батометр-тахиметр нетрудно сделать самому школьнику. Для этого нужно купить небольшую резиновую камеру, на нее надеть и привязать резиновую трубочку диаметром 6 мм. Штангу можно заменить деревянным шестом, разделив его на сантиметры. Штангу с батометром-тахиметром нужно опускать вертикально в воду до определенной глубины, так чтобы отверстие батометра-тахиметра было направлено по течению. Опустив на определенную глубину, штангу необходимо повернуть на 180° и держать примерно 100 секунд, для того чтобы набрать воды, после чего опять повернуть штангу на 180°. Вынимать ее следует так, чтобы из батометра вода не вылилась. Перелив воду в стакан, определяют термометром температуру воды на данной глубине.

В результате турбулентности движения воды в реке температура придонного и поверхностного слоя почти одна и та же. Например, придонная температура воды 20,5°, а на поверхности 21,5°.

Полезно одновременно измерить термометром-пращом температуру воздуха и сравнить ее с температурой речной воды, записав обязательно время наблюдения. Иногда разность температуры достигает нескольких градусов. Например, в 13 часов температура воздуха 20°, температура воды в реке 18°.

Исследование на определенных участках характера русла реки

При исследовании на определенных участках характера русла реки необходимо:

а) отметить главнейшие плесы и перекаты, определить их глубины;

б) при обнаруживании порогов и водопадов определить высоту падения;

в) зарисовать и по возможности измерить острова, отмели, осередки, побочные протоки;

г) собрать сведения, в каких местах река размывает берега, и на местах, особенно сильно размываемых, определить характер размываемых пород;

д) изучить характер дельты, если исследуется приустьевой участок реки, и нанести ее на глазомерный план; посмотреть, соответствуют ли отдельные рукава изображенным на карте.

Ознакомление с внешним видом русла реки

При изучении внешнего вида русла реки следует дать его описание и сделать зарисовки разных участков русла, лучше всего возвышенных мест.

Общая характеристика реки и ее и с пользование

При общей характеристике реки нужно выяснить:

а) в какой части река является главным образом эродирующей и в какой аккумулирующей;

б) степень меандрирования.

Для определения степени меандрирования нужно узнать коэффициент извилистости, т.е. отношение длины реки на изучаемом участке к кратчайшему расстоянию между определенными пунктами исследуемой части реки; например, река А имеет длину 502 км, а кратчайшее расстояние между истоком и устьем всего 233 км, следовательно, коэффициент извилистости

где К — коэффициент извилистости, L — длина реки, l — кратчайшее расстояние между истоком и устьем, а потому

в) не производят ли отжимания реки конусы выноса, образуемые в устьях притоков реки или временных потоков.

Узнать, как используется река для судоходства и сплава леса; если река несудоходная, то выяснить почему, что служит препятствием (мелководная, порожистая, есть ли водопады); есть ли на реке плотины и другие искусственные сооружения; не используется ли река для полива; какие преобразования нужно сделать для лучшего использования реки в народном хозяйстве.

Если были сделаны фотографические снимки или рисунки разных участков русла реки, следует приложить их к описанию.

Источник