Морские и океанические экосистемы

Морские и океанические экосистемы формируются в различных акваториях Мирового Океана, отличаются относительно стабильной, преимущественно натриево-хлоридной минерализацией около 35 промилле. Соленость может повышаться до 42 промилле или несколько больше в местах с интенсивным испарением и затрудненной циркуляцией воды, понижаться до 30-32 промилле в регионах с большим количеством осадков или в местах впадения в океан крупных рек. Морские экосистемы по площади занимают почти 71% поверхности Земли, однако на их долю приходится всего 32% всей чистой первичной продукции.

К морским и океаническим экосистемам относятся:

- прибрежные экосистемы, в том числе экосистемы литоральной зоны, эстуариев, заливов и т.д.;

- пелагические,

- глубоководные (абиссальные),

- придонные.

Кроме того, здесь существуют некоторые особые типы экосистем – коралловые рифы, мангровые леса, – созданные живыми организмами с высокой средообразующей способностью.

Распределение живых организмов в океане

Зонами наибольшей концентрации жизни являются прибрежные акватории, до глубины, куда проникает достаточное количество световой энергии для осуществления фотосинтеза. В зависимости от прозрачности воды эта глубина может сильно варьировать, но обычно составляет не более 200 м.

Продуцентами в этих экосистемах служат водоросли-макрофиты, обычно это зеленые и бурые водоросли. Наиболее глубоко могут обитать красные водоросли, отдельные особи могут встречаться на глубине более 250 м. В придонных слоях воды на более значительной глубине и на самом дне океана растительность отсутствует. В поверхностных слоях центральных частей океана продуцентом является фитопланктон – одноклеточные водоросли.

Одним из основных лимитирующих факторов для морских экосистем является распределение биогенных элементов. Ими наиболее богаты придонные водные массы, где из-за отсутствия света фотосинтез невозможен. Поэтому в тех местах, где особенности циркуляции воды способствуют подъему этих водных масс на поверхность (апвеллинг) наблюдается «сгущение жизни» — в таких местах высока концентрация фито- и зоопланктона, а также их потребителей из всех таксонов, очень велики продуктивность и биомасса.

Во всех типах морских и океанических экосистем первичные (а нередко и вторичные) консументы представлены зоопланктоном (значительную его часть составляют ракообразные) в толще воды и зообентосом – на дне. Широко распространены организмы-биофильтраторы, в первую очередь это некоторые двустворчатые моллюски, которые совмещают функции консументов (питаясь фито- и зоопланктоном) и редуцентов (потребляя детритные частицы). Консументы высших порядков – это наиболее крупные хищники – многие рыбы, морские млекопитающие, морские птицы.

В прибрежной зоне, площадь менее 10% площади океана, сосредоточено 90% его биомассы. В дельтах и эстуариях биомасса и продуктивность максимальны для водных экосистем и сравнимы с показателями тропических лесов. Коралловые рифы, расположенные в основном в прибрежных зонах тропического и субтропического климата с нормальной соленостью воды и температурой ее более 20 градусов, знамениты своим высочайшим биоразнообразием. Здесь обитает более 30% видов морских рыб. Продуцентами здесь служат водоросли-макрофиты, и одноклеточные водоросли – симбионты кораллов.

В зоне открытого океана, которая по площади и объему воды многократно превышает остальные морские и океанические экосистемы, фактически является пустыней. Биомасса и продуктивность, а также биоразнообразие, здесь невелики. В совокупности на данный тип экосистем приходится всего 10% общей биомассы.

Планетарная роль морских экосистем

Морские экосистемы служат одним из важнейших климатообразующих факторов. Испарение воды с их поверхности – основной источник водяного пара в атмосфере, а субмеридиональные течения – фактор переноса тепла от экватора к полюсам, важный регулятор температуры. Морские экосистемы являются существенной геологической силой – служат источником формирования многих терригенных, хемогенных и органогенных осадочных пород, выводя на длительное время из круговорота соответствующие химические элементы.

Источник

Морские экосистемы

Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с Условиями использования Викия.

Морская экосистема — сообщество всех морских организмов, а также система внешних условий, обуславливающая их жизнь в океане.

Морские экосистемы занимают 70% поверхности Земли.

Особенности среды обитания: [ ]

- Имеют очень большие глубины, при этом абиогенных зон нет.

- В морях и океанах происходит постоянная циркуляция воды. В результате действия ветров, продуцированных разницей температур полюсов и экватора, и вращения Земли вокруг своей оси образуются экваториальные течения на восток и запад, и прибрежные течения на север и на юг. Теплые течения: Гольфстрим, Североатлантическое и др. и холодные: Калифорнийское и др. Кроме поверхностных течений, есть и глубинные течения. В результате этого перемешивание воды в море настолько эффективное, что недостаток кислорода наблюдается очень редко и он не является лимитирующим фактором.

- Вода имеет очень высокую соленость (до 35%о), поэтому организмы имеют различные приспособления для борьбы с потерей воды.

- Постоянно наблюдаются приливы и отливы, вызываемые притяжением Луны и Солнца. Высота прилива может достигать 3-12м. Приливы повторяются через каждые 12,5 часа. Если силы притяжения Луны и Солнца суммируются, то наблюдается максимальный, или сизигиальный, прилив. Если эти силы направлены в разные стороны, то имеет место минимальный или квадратурный прилив.

- Вода имеет более высокую плотность по сравнению с пресноводными экосистемами и выполняет функцию опоры, одновременно для донных организмов опорой служит субстрат.

- В морской воде очень мала концентрация биогенов, жизнь бедна и на единицу объема приходится очень мало первичной продукции. В нижних слоях биогенов больше, но автотрофов там нет и использовать их некому. Однако там, где ветры постоянно дуют с суши, они отгоняют поверхностную воду в открытое море и на поверхность поднимаются глубинные воды, богатые биогенами. В этих местах наблюдаются «вспышки» жизни. А само явление получило название апвелинг (путешествие вверх). Самая большая зона апвелинга возле берегов Южной Америки, имеются зоны также возле берегов Юго-Западной и Северо-Западной Африки. Эти зоны очень продуктивные.

- Морские экосистемы непрерывны, все моря и океаны соединены между собой. Однако, перемещению организмов часто мешают температурные, солевые, глубинные и другие барьеры. [1]

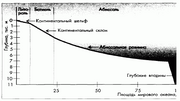

Морские экосистемы характеризуются горизонтальной зональностью и вертикальной стратификацией. Горизонтальная зональность отмечается для дна и воды (см. рис.).

Вертикальная стратификация представлена световой стратификацией, обусловленной глубиной проникновения солнечного излучения, и включает две зоны:

- эуфотическая зона, или зона первичного продуцирования (от 30 до 200 м);

- афотическая зона, куда свет не проникает.

Обитатели [ ]

В морских экосистемах обитают только три жизненные формы организмов: 1) планктон; 2) бентос; 3) нектон.

Нектон — совокупность активно плавающих организмов, обитающих в толще воды пелагической области водоемов и способных противостоять силе течения и самостоятельно перемещаться на значительные расстояния. К нектонам относятся: рыбы, кальмары, китообразные, ластоногие, водные змеи, черепахи, пингвины и др. [2]

Планктон — совокупность организмов, пассивно обитающих в толще воды и неспособных активно сопротивляться переносу течениями. К планктонам относятся микроскопические водоросли, простейшие, некоторые ракообразные, моллюски и др. Для организмов планктона свойственны вертикальные миграции по сезонам и времени суток. Многие организмы планктона обладают способностью к свечению. Различают фитопланктон и зоопланктон.

Фитопланктон является первичным источником энергии в пищевых цепях пелагической области — продуцентом. Крупные животные, и прежде всего рыбы, здесь являются преимущественно вторичными консументами, питающимися зоопланктоном. Продуцентом для зоопланктона являются как фитопланктон, так и планктонные личинки моллюсков, морских лилий и т. п.

Бентос — совокупность организмов, всю или большую часть жизни обитающих на дне океанических и континентальных водоемов, в его грунте и на грунте. Организмы бентоса служат объектами питания многим рыбам и другим водным животным. Различают фитобентос и зообентос. В бентосных и пелагических сообществах к первичным консументам относятся зоопланктон, насекомых в море экологически заменяют ракообразные. Подавляющее число крупных животных — хищники. Для моря характерна очень важная группа животных, которую называют сессильными (прикрепленными). Их нет в пресноводных системах. Многие из них напоминают растения и отсюда их названия, например, морские лилии. Здесь широко развиты мутуализм и комменсализм. Все животные бентоса в своем жизненном цикле проходят пелагическую стадию в виде личинок.

В неритической зоне (литораль) очень больщое разнообразие жизни, большее, чем в тропических дождевых лесах. Планктон присутствует в виде галопланктона — постоянная форма, когда на протяжении всего жизненного цикла организм находится в данной жизненной форме, и меропланктона — временная форма, когда в данной жизненной форме организм проходит только определенную стадию своего жизненного цикла. Очень хорошо представлен также и бентос, как эпифауна, так и инфауна. Весьма большое разнообразие отмечается и для нектона, почти все промысловое рыболовство сконцентрировано в неритической зоне.

В пелагиальной зоне (батиаль, абиссаль) мало биогенов и поэтому разнообразие жизни здесь значительно беднее. Долго считалось, что основным источником первичной продукции здесь является планктон-сетка, а сейчас выяснилось, что это нанопланктон. В этой зоне присутствует только га- лопланктон. Нектон довольно разнообразен. Он имеет различные приспособления для добывания пищи. Те организмы, которые питаются мелкой пищей, обладают цедильным аппаратом и могут профильтровывать большие объемы воды, вылавливая добычу. Многие рыбы имеют приспособления для привлечения добычи. Например, рыба-лампа светится в темноте, у рыбы-ангела светятся кончики плавников. У некоторых рыб очень большой рот (рыба-гадюка) и они могут проглатывать добычу крупнее себя.

Лиманы [ ]

Промежуточное положение между морскими и пресноводными экосистемами занимают лиманы. Лиманы — это полузамкнутые прибрежные водоемы, соединенные с открытым морем, но морская вода в них заметно опреснена за счет материкового стока.

С точки зрения геоморфологии различают пять типов лиманов:

- Лиманы в затопленных речных долинах. Они наиболее распространены вдоль береговой линии.

- Лиманы типа фиордов. Это глубокие U-образные выемки берега, образовавшиеся в результате вклинивания ледника в сушу. Примером могут служить фиорды Норвегии и Аляски. 3. Лиманы, ограниченные мелями или барьерными островами, разделенными проливами, благодаря которым сохраняется связь с морем. Они образовались за счет береговых отложений или береговых дюн в связи с повышением уровня моря (побережье Мексиканского залива).

- Лиманы, образованные тектоническими процессами в результате геологических сдвигов или локальных опусканий суши (залив Сан-Франциско).

- Лиманы речных дельт, которые образовались в устьях больших рек (Нил, Миссисипи). В них часто наблюдается солевая стратификация, когда более плотная морская соленая вода находится внизу, а речная пресная — сверху. Это имеет место, когда речной сток превышает прилив. А когда они уравновешены, то за счет турбулентности происходит перемешивание и образуется слабосоленый лиман.

Лиманы характеризуются рядом важных свойств. Во- первых, они обычно очень продуктивные за счет биогенов, которые попадают сюда во время приливов. Во-вторых, в них круглый год идет образование первичной продукции за счет продуцентов трех типов: 1) макрофиты; 2) фитобентос; 3) фитопланктон. В-третьих, лиманы служат местом откорма многочисленных морских промысловых видов рыб, животных и птиц. В связи с этим лиманы играют большую роль в биосфере и поэтому их нельзя нарушать.

Примечания [ ]

Источники [ ]

Источник