Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

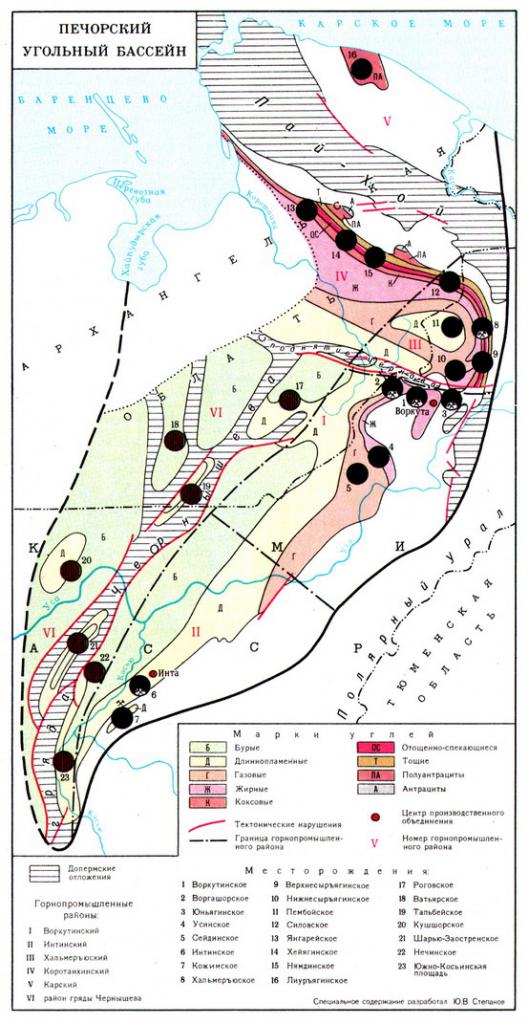

Печорский угольный бассейн — это крупный угольный бассейн, который расположен сразу в трех субъектах РФ: Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области. По объемам запасов угля в России он уступает только Кузбассу. В нем находится около тридцати месторождений. Способ добычи в Печорском угольном бассейне в основном подземный, но встречается и открытый.

Характеристика запасов

Общий объем запасов Печорского угольного бассейна — 344,5 млрд тонн. По своему составу он разнообразен: тут добывают как бурые угли, так и тощие, и даже антрациты, но преобладают жирные (51 %) и длиннопламенные (35 %). Общие характеристики углей достаточно высокие и представлены в таблице.

Добыча угля

Стоимость угля Печорского бассейна сравнительно высокая, но обусловлено это не его качеством, а сложностью добычи. Толщина пластов угля составляет примерно 1-1,5 метра, из-за этого они постоянно изгибаются, ломаются и проседают. Глубина их залегания может быть разной от 150 до 1000 метров, что в целом глубже, чем на Кузбассе. Самые крупные месторождения: Интинское, Воркутинское, Воргашорское и Юньягинское. Основной способ добычи в Печорском угольном бассейне — подземный. Только на Юньягинском и еще нескольких месторождениях часть угля добывается открытым способом.

Затрудняет добычу и климат. Некоторые месторождения находятся за Полярным кругом, в вечной мерзлоте. Это требует более мощного оборудования для разрушения породы, а также средств для выплат надбавок рабочим. Много в горной породе метана. Это сильно повышает взрывоопасность работы в шахтах.

В целом, по итогам последних десяти лет, объемы добычи на основных месторождениях падают. Причина этому не только в усложнении самого процесса добычи, но и в падении спроса на уголь на внутреннем и мировом рынках. Сейчас выделяются средства для снижения себестоимости добычи, что в перспективе должно повысить спрос.

История

Первые сведения о наличии угля в данном регионе появились еще в далеком 1828 году. Но из-за трудностей освоения этой местности разрабатывать месторождение не стали и вскоре о нем забыли. Спустя почти век, в 1919 году, охотник В. Я. Попов сделал заявку о находке угля вблизи реки Воркута. Через пять лет начались геологические поисковые работы под руководством А. А. Чернова. Уголь был найден в реках Косья, Неча, Инта, Кожим. Помимо нахождения самих месторождений, был определен примерный состав угля. Уже тогда исследователи поняли, что будущий бассейн будет содержать в себе много видов угля.

Позднее Чернов за свои труды получил диплом и нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения». С 1931 года началась добыча угля. В 70-е годы бассейн был расширен до границ Тимано-Уральской провинции.

Освоение месторождения в первое время давалось крайне тяжело. Уголь залегал на большой глубине, поэтому в Печорском угольном бассейне способом добычи угля являлись шахты. На сложности также сказывался климат и отсутствие хорошей техники. Основной рабочей силой тогда выступали заключенные. Набирать обороты добычи месторождение начало только в послевоенные годы. Во многом сыграла роль советская идеология: стахановское движение и трудовые соревнования. Но после развала Советского Союза многие шахты стали закрываться по причине забастовок и увольнения рабочих. Новый расцвет начался только с 2000-х годов. Именно тогда Печорский угольный бассейн стал оснащаться новой техникой, стали своевременно выплачиваться заработные платы шахтерам, была налажена транспортировка продукции.

Рынки сбыта и перспективы развития

В регионах, в которых расположен Печорский угольный бассейн, а также в Вологодской области, почти все электростанции работают на добывающемся здесь угле. Крупнейшим таким потребителем является Печорская ГРЭС. Наполовину обеспечены печорским углем Северо-Западный район и Калининградская область, на 20 % — Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.

На территории самого бассейна отсутствуют крупные металлургические предприятия. Основные потребители коксующегося угля расположены в Череповце, Центральном, Центрально-Черноземном и Уральском экономических районах. Доставка угля осуществляется с помощью Северной железной дороги. Это также негативно сказывается на стоимости угля.

Экология

Как уже было упомянуто, крупных предприятий на территории бассейна нет. Это положительно влияет на экологическую ситуацию в регионе, но все равно имеются некоторые проблемы. Самая основная — это нарушение циркуляции подземных и поверхностных вод в результате больших площадей выработки угля. Загрязняется в процессе переработки угля и воздух. Как уже было сказано, способ добычи в Печорском угольном бассейне подземный. Шахты необходимо постоянно проветривать. Из-за этого все, что находилось в них, оказывается в атмосфере. Состав воздуха от этого претерпевает изменений: увеличивается содержание углекислого раза, появляется пыль.

Для улучшения экологической ситуации сегодня применяется ряд мер:

- Вода в шахтах проходит несколько этапов фильтрации и отстаивания.

- Сокращается потребление воды для переработки добываемого угля.

- Метан, который нередко встречается в шахтах, используется как топливо для нужд горнодобывающих предприятий, а не выбрасывается в атмосферу.

Источник

История освоения печорского угольного бассейна

Книга Памяти Республики Коми т. 9 стр. 667

УГОЛЬ ПОБЕДЫ

В годы Великой Отечественной войны на крайнем северо-востоке нашей республики в безлюдной тундре в условиях сурового Заполярья произошло становление нового, одного из крупнейших в стране Печорского угольного бассейна, внесшего неоценимый вклад в дело достижения Победы над врагом. Об этом было широко известно по всей стране, и трудящиеся республики по праву гордились трудовым подвигом воркутинцев и интинцев. Но до конца восьмидесятых годов, по существу, было неизвестно, кто же конкретно построил шахты и добывал уголь Победы. Только с началом массовой реабилитации жертв политических репрессий 30-40-х гг. стало широко известно, что на стройках и шахтах Воркуты и Инты в годы войны работали, в основном, те, кто по воле «великого вождя» были подвергнуты суровым политическим репрессиям и направлены для «трудового воспитания» в воркутинский и интинский лагеря ГУЛАГа. И на строительстве шахт и добыче угля в Воркуте и Инте работали многие выдающиеся ученые, деятели культуры, специалисты всех отраслей народного хозяйства, военные, рабочие и крестьяне почти со всех регионов европейской части страны. Наряду с политзаключенными здесь трудились также «мобилизованные» советские немцы, военнопленные, окруженцы и другие «спецконтингенты».

Среднесписочный состав заключенных в Воркутлаге в годы войны значительно возрос. Если в начале 1941 г. он составлял 19 тыс.чел., то к началу 1943 г. вырос до 27 тыс., а в начале 1945 г. их число достигло почти 40 тыс.чел.

В Интинском лагере, который был выделен из состава Воркутинского в начале 1942 г., число заключенных выросло с 7,5 тыс. в 1943 г. до 15 тыс. человек в 1945 г.

Несмотря на то, что в годы войны в Воркуту прибыло значительное количество вольнонаемных рабочих из Донбасса, Кузбасса, с Урала, а также квалифицированных специалистов, подавляющее большинство работающих составляли заключенные. В 1945 г. в комбинате «Воркутауголь» на шахтах и промышленных предприятиях заключенные составляли 76,8% рабочих и 57,1% служащих. Состав рабочей силы комбината «Воркутауголь» по состоянию на 1 января 1945 г. выглядел следующим образом:

| заключенные | 38989 |

| мобилизованные | 6631 |

| вольнонаемные | 10223 |

К тому же, среди вольнонаемных значительную часть составляли уже освободившиеся бывшие заключенные. К концу войны из 716 должностей руководящих работников комбината «Воркутауголь» 285 или 40% занимали бывшие заключенные.

О порядках в гулаговских лагерях, о жизни, быте и работе заключенных лагерей Воркуты и Инты в последние годы вышло немало публикаций. Для читателей немалый интерес представляет сборник воспоминаний «Печальная пристань», книги Н.А.Морозова «ГУЛАГ в Коми крае. 1929-1956» и В.М.Полещикова «За семью печатями». И конечно же, четыре вышедших тома республиканского мартиролога жертв массовых политических репрессий «Покаяние», в которых содержится не только материал о политических репрессиях, но и списки нескольких тысяч реабилитированных политзаключенных.

Как известно, освоение нового Печорского угольного бассейна было начато в довоенные тридцатые годы. В 1940 г. в Воркуте добыча угля производилась на одной шахте № 1-2 с годовой производственной мощностью в 300 тыс.т. За предвоенные годы на Воркуте было добыто около 1 млн.т топлива.

Историческое значение для становления нового угольного бассейна имело постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 10 мая 1940 г. «О строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали и развитии добычи Воркуто-Печорских углей». В нем были определены меры по ускорению строительства железной дороги до Воркуты, сооружению новых шахт с целью резкого увеличения добычи угля на Севере. Намечалось также в 1942 г. довести добычу топлива до 2,5 млн.т. Но осуществлению этих планов помешало вероломное нападение на нашу Родину немецко-фашистских захватчиков.

На первых порах (из-за недостатка электроэнергии, необходимых строительных материалов, горной техники, квалифицированных рабочих и специалистов) пришлось внести коррективы в планы добычи угля в сторону уменьшения, но в дальнейшем темпы развития бассейна неизмеримо ускорились.

С началом Великой Отечественной войны режим содержания заключенных в лагерях ГУЛАГа резко ужесточился. Расконвоированные заключенные возвращались в зоны, политзаключенных сняли с занимаемых ими ответственных должностей или с работы по специальности, отбывших срок оставляли в зоне «до окончания войны», участились повторные аресты. Был введен 11-часовой рабочий день на тяжелых работах и 12-часовой — на остальных. В зонах усилилась охрана, начальники лагерей и оперуполномоченные получили право неограниченных действий. Ухудшилось питание и медицинское обслуживание, в результате чего распространились эпидемии и болезни, росла смертность.

Быстрое увеличение добычи печорского угля было напрямую связано с успешным решением транспортной проблемы, потому что только с открытием движения по Северо-Печорской магистрали открывалась возможность вывозить все больше и больше угля на «большую землю». Поэтому для ускорения строительства железной дороги на Воркуту к существовавшему с 1938 г. Севжелдорлагу в мае 1940 г. был создан Северо-Печорский железнодорожный лагерь для ведения строительных работ на самом сложном участке железной дороги Кожва-Воркута. В сентябре 1940 г. был организован политотдел Печжелдорлага, самого крупного лагерного подразделения на севере республики. Если в январе 1941 г. в лагере находилось 35 тыс.чел., то к июню 1941 г. их численность была доведена до 91 тыс., а к началу 1942 г. — до 102 тыс.чел. На стройке работало 46 тракторов, 16 паровых экскаваторов, 1050 автомашин. Но работы в основном велись вручную с помощью ломов, лопат, грабарок и тачек.

Вся трасса была разделена на два участка строительства: Южный (Кожва-Кочмес протяженностью 221 км) и Северный (Кочмес-Воркута — 239 км). Работы одновременно начались в пяти пунктах восемью строительными отделениями. Рабочие размещались в 56 лагпунктах.

В связи с оккупацией Донбасса, когда были потеряны 60% производственных мощностей угледобывающих предприятий страны, строительство участка железной дороги Кожва-Воркута приобрело характер фронтового задания. Работа по прокладке путей в этот период велась безостановочно днем и ночью (при свете костров). В сентябре 1941 г. в сутки прокладывалось по 2 км путей, в октябре — уже по 4, а в отдельные дни даже по 5 км. Таких темпов не знали ни отечественная, ни зарубежная практика железнодорожного строительства.

Особенно сложным вопросом, от которого зависели сроки окончания строительства дороги, было возведение мостов через десятки рек. Общая протяженность мостовых переходов на Печорской магистрали составляла свыше 3,5 км, в том числе через такие крупные реки как Северная Двина, Вычегда, Печора. В стране не хватало металла, и многие мостовые переходы приходилось строить из местных материалов, а большие мосты — комбинированно, когда металл использовался только для опор и перекрытия главных пролетов.

По указанию Государственного Комитета Обороны (ГКО) в кратчайшие сроки были демонтированы и поставлены на строительство Северо-Печорской магистрали 4700 т мостовых пролетов, в том числе 1700 т со строительства Дворца Советов в Москве, 3000 т с Перовского завода Наркомтяжстроя СССР, а также мостовое пролетное строение протяженностью 87,6 м через канал Москва-Волга и железнодорожная ферма пролетом 129 м через реку Шексна. Для прокладки линий связи были сняты провода на строившихся участках железных дорог Хабаровск-Барановский и Хабаровск-Свободный.

В суровых условиях Крайнего Севера, бездорожья, недостатка материалов участок железной дороги Кожва-Воркута был построен в небывало короткие сроки — за 180 календарных дней.

28 декабря 1941 г. первый железнодорожный состав прибыл в Воркуту, и в тот же день были отправлены вагоны с печорским углем на «большую землю». Всего до конца года по новой железной дороге было отгружено из Воркуты 65 вагонов (1011 т) заполярного угля. В первых эшелонах, прибывших в Воркуту и Инту, поступило горное оборудование, снятое с шахт Донбасса: Горловки, Макеевки, Лисичанска и др.

Сдача во временную эксплуатацию Северо-Печорской магистрали на всем протяжении способствовала значительному улучшению материально-технического снабжения строящихся шахт и увеличению вывоза угля.

Партия и правительство уделяли большое внимание ускоренному развитию нового угольного бассейна. Об этом свидетельствует тот факт, что за годы войны было принято более десяти постановлений правительства и ГКО, непосредственно касающихся Печорского бассейна. Важное значение, к примеру, сыграло постановление Совнаркома Союза ССР от 12 февраля 1942 г. «О развитии добычи Воркуто-интинских углей и мероприятиях по обеспечению их вывозки». В соответствии с ним из Свердловска была отгружена турбина мощностью 4 тыс.квт с комплектом оборудования для Воркутинской ТЭЦ, в Воркуту и Инту направлено большое количество необходимого оборудования для шахт, в том числе подъемные машины, конвейерные привода, электровозы, вагонетки, отбойные молотки и т.д. Для работы на шахтах Печорского бассейна из Караганды, Кузбасса, Кизела были направлены группы квалифицированных рабочих и специалистов. Для подготовки на месте квалифицированных горняков в 1943 г. было открыто ремесленное училище, а в 1944 г. здесь же стал работать горный техникум.

В результате принятых мер за короткие сроки значительно возросли производственные мощности Печорского бассейна по добыче топлива. Уже в конце 1942 г. была введена в эксплуатацию шахта № 1 «Капитальная» с годовой производственной мощностью в 810 тыс.т угля, ставшая настоящей кузницей кадров для других шахт бассейна.

Суровая необходимость военного времени требовала быстрейшего ввода в строй все новых шахт. Поэтому строились преимущественно небольшие шахты по упрощенным схемам. В 1942 г. кроме шахты «Капитальная» в Воркуте были введены в строй еще три шахты с общей производственной мощностью 300 тыс.т топлива в год. В 1943-1944 гг. были построены еще шесть шахт мощностью 800 тыс.т угля. И к концу войны производственная мощность шахт была доведена до 2880 т угля в год вместо 300 тыс. в 1940 г.

В Инте за годы войны были сданы в эксплуатацию семь шахт с производственной мощностью 850 тыс.т угля в год. Таким образом общая мощность шахт Печорского бассейна к концу войны была доведена до 3430 тыс.т, иными словами, была увеличена более чем в 12 раз.

Политотделы, руководство лагерей и их подразделений направляли усилия всех работающих на увеличение добычи угля под лозунгом «Все для фронта, все для Победы», поддерживали и распространяли ударные формы труда, патриотические начинания передовиков производства и добивались выполнения и перевыполнения плановых заданий.

Несмотря на необоснованное лишение свободы и бесчеловечные порядки в гулаговских лагерях, абсолютное большинство заключенных, как по политическим, так и по другим статьям, трудились добросовестно, понимая, что их труд нужен стране и Победе над врагом.

Росту трудовой активности заключенных в немалой степени способствовала широкая организация трудового соревнования, возглавляемая Центральным штабом и штабами лагерных подразделений. Организовывалось соревнование между коллективами предприятий, участков, бригад, звеньев, принимались также личные обязательства. Таким образом добивались, что 70-80% заключенных участвовали в трудовом соперничестве. Достижение лучших итогов в труде стимулировалось определенными материальными поощрениями. Среди шахтеров широко распространялось движение за присвоение званий лучших по профессии и мастеров угля. Горнякам, в течение трех и более месяцев выполнявшим нормы выработки на 150-200%, присваивалось звание мастера угля, а при выполнении норм на 200 и более процентов — мастеров угля первого класса. Лучшим по профессии и мастерам угля при строгой дифференциации в питании организовывались специальные котлопункты с повышенной нормой отпускаемых продуктов, сверх заработной платы выделялись денежные премии в 50-100 руб., каждую неделю предоставлялся выходной день, выделялись отдельные комнаты, оборудованные инвентарем по коечной системе, лучших передовиков производства в подразделениях заносили на Доски почета. Культурно-воспитательные части подразделений, отрядов и участков широко показывали итоги соревнования в стенных газетах и боевых листках. В результате принятых мер в 1941 г. число передовиков производства из числа заключенных выросло с 5778 в первом квартале до 7391 чел. в четвертом квартале (в конце года заключенных было 22400 чел.). По инициативе передовиков производства открывались личные фронтовые счета по добыче сверхпланового угля.

Особенно ударным был труд горняков в июне 1943 г., когда был объявлен фронтовой месячник. Сотни шахтеров тогда выполняли по два-три задания, 495 воркутинских горняков впервые открыли фронтовые счета сверхпланового угля. Значительно увеличилось в этом году число мастеров угля. К примеру, на шахте «Капитальная» в октябре 1943 г. число мастеров угля из числа заключенных выросло до 375 против 328 в начале года. Мастеров угля из числа вольнонаемных на шахте было 43 чел.

В то же время, среди заключенных имелись и многочисленные отказы от выполнения трудовых обязательств и невыполнение производственных норм. К примеру, в подразделениях Воркутстроя в 1941 г. было свыше 30 тыс.человеко-дней отказов от работы.

В результате фронтового месячника июньский план горняками Воркуты был значительно перевыполнен, в одинаковых условиях было добыто на 28 тыс.т угля больше, чем в мае. Фронтовой месячник всколыхнул трудовую Воркуту и Инту, в дальнейшем такая работа стала нормой для коллективов всех шахт. Об этом, в частности, свидетельствует то, что впоследствии комбинат «Воркутауголь» и отдельные его предприятия несколько раз добивались присуждения высшей награды того периода — переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны, а «Интастрою» по квартальным итогам работы трижды присуждалась вторая Всесоюзная премия.

В результате принятых мер добыча угля в Печорском бассейне за годы войны резко увеличилась. Всего за военные годы в Печорском бассейне было добыто 8,6 млн.т угля, в 7 с лишним раза больше, чем за все девять довоенных лет.

В то же время горняками бассейна все делалось для того, чтобы как можно больше высококачественного топлива отправлять своим потребителям. С этой целью было резко снижено потребление угля на местные нужды, строго осуществлялся режим экономии. Даже паровозы Северо-Печорской дороги работали не на угле, а на дровах. В результате этого расход угля на собственные нужды сократился с 42% в предвоенные годы до 10,7% в 1944 г. На основе этого отгрузка угля с шахт Печорского бассейна за годы войны увеличилась почти в 25 раз — со 103 тыс.т в 1941 г. до 2,5 млн.т в 1945 г. И этот уголь, действительно, был углем Победы. Отправлялся он в 35 городов девяти областей и двух автономных республик в составе РСФСР, а потребителями его были Северный морской флот, девять железных дорог и более 50 предприятий оборонной промышленности, в их числе пять танковых, четыре авиационных, два оружейных, один автомобильный, четыре резино-технических завода.

Яркой страницей в истории Печорского угольного бассейна в годы войны стала крепнущая дружба горняков Воркуты и Инты с трудящимися героического Ленинграда. Газета «Ленинградская правда» писала: «Мы, ленинградцы, помним в ряду многих суровых блокадных дней радостный день, когда через Ладогу, сквозь окружавшее город кольцо, к нам прибыли первые угольные эшелоны. Это горняки Воркуты, напряженно следившие за нашей борьбой, посылали нам дань своего восхищения. Этот уголь был вдвойне дорог тогда, и как топливо, и как знак любви».

В 1943 г. в Ленинград стали поступать угольные эшелоны и из Инты. Всего за годы войны промышленности и транспорту Ленинграда было отгружено свыше 200 тыс. вагонов воркутинского и интинского угля. В дар ленинградцам было отправлено свыше 40 эшелонов сверхпланового топлива, в добыче которого участвовали не только горняки, но и служащие, учащиеся, домохозяйки. По почину мастера угля, крепильщика воркутинской шахты № 2 В.И.Погорельского, который во внеурочное время добыл 50 т угля и приобрел его в подарок ленинградцам на свои личные сбережения. 2 эшелона топлива были переданы в дар защитникам города Ленина.

В 1944 г. удельный вес печорских углей в топливном балансе Ленинграда составлял 60%, а позднее поднялся до 70%.

В свою очередь ленинградцы оказывали большую помощь в дальнейшем развитии молодого угольного бассейна, в подъеме его экономики и культуры. Так, в апреле 1943 г. в соответствии с постановлением Ленинградского горкома ВКП(б) с бумажной фабрики им. М.Горького в Заполярье был направлен турбогенератор мощностью 3 тыс.квт со всем необходимым оборудованием, который впоследствии был установлен на Воркутинской ТЭЦ. В целях расширения этой помощи в сентябре 1944 г. Ленинград взял шефство над Воркутой как основным топливным цехом города-героя. Для проектирования шахт Печорского бассейна была срочно восстановлена контора «Ленгипрошахт», предприятия города изготавливали для шахт разнообразные машины и механизмы, отгружали необходимые материалы, посылали квалифицированных специалистов.

| Сверхплановый эшелон угля городу-фронту Ленинграду от горняков заполярной воркуты |

В Воркуте и Инте в широких масштабах велось строительство жилья и социально-культурных учреждений. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1943 г. рабочий поселок Воркута был преобразован в город республиканского подчинения. Значительно вырос и расширился рабочий поселок городского типа Инта.

Родина высоко оценила самоотверженный труд горняков Печорского бассейна. За успешное строительство Северо-Печорской железной дороги и освоение нового угольного бассейна в сентябре 1943 г. орденами и медалями СССР была награждена большая группа строителей и горняков. В числе награжденных были забойщики воркутинских шахт Дурицкий, Мальков, Черный, навалоотбойщики Ветошкин, Барсукова, десятник шахты Дронов, начальники участков Столерман, Доценко, начальники шахт Иванов, Волков, Горбунков, Гусев, Денисович, геологи Вишератин, Войновский-Кригер, Шмелев и др. В мае 1945 г. за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны высоких государственных наград были удостоены навалоотбойщик комбината «Воркутауголь» Старовойтов, крепильщики Киселев, Айкин, Быстрых, врубмашинист Бурин, начальник комбината Мальцев, начальник политотдела Иванов и др. Из работников Интинского строительства высокие награды были вручены крепильщикам Зелялетденову, Бартеньеву, забойщику Волкову, начальнику стройки Халееву, начальнику политотдела Баранову, начальникам шахт Жилину, Пузыреву, Резниченко и др.

…Не получили наград сотни тысяч ни в чем не повинных заключенных, которые выполняли основные работы по возведению шахт и добыче угля. Для них строительство Северо-Печорской железной дороги, промышленное освоение и становление в годы войны Печорского угольного бассейна стало одновременно и подвигом, и огромной личной трагедией, за что только сейчас с большим опозданием мы выражаем им свое нравственное покаяние.

Источник