История кронштадта итальянский пруд

У Петровской и Купеческой гавани

В соответствии с проектом начала XVIII в., левой (западной) половине «скобы» должны были быть построены жилые дома (так называемые Губернские дома, см. другую страницу) , образовывавшие две линии — одна начиналась от предполагавшейся к постройке башни и шла перпендикулярно Петровскому каналу, другая шла перпендикулярно ей и параллельно каналу. Здесь же находилась построенная еще в 1717 — 1718 гг. деревянная церковь Андрея Первозванного — предшественница Андреевского собора. 1

Реально были осуществлены, вероятно, только дома в линии перпендикулярной каналу, причем в первом этаже этих домов были устроены лавки (Итальянский гостиный двор) [1] . Что же касается домов в линии параллельной каналу, то первые два дома от моря А.Д.Меншиков распорядился строить по особому проекту [4 ,с.19 ] ; вероятно, вскоре и вся остальная линия была занята боковым крылом дворца, выходящего главным фасадом в сторону моря [ 4 ,с.19,21-23,75-78 ; 7; 1,с.139,140 ; 50,с. 6 5-68,140-150 ] .

Дворец был построен в 1720 — 1727 гг. по проекту И.-Ф.Браунштейна. Он получил название Итальянского дворца — как считают, из-за того, что в строительстве принимали участие мастера из Италии.

После смерти Петра I (1725) и ссылки Меншикова (1727) здание уже никогда больше не использовалось как дворец, оно неоднократно перестраивалось и расширялось (см. далее). Исчезли интерьеры дворца, изменился и его внешний облик. Долгое время было неизвестно, как выглядел Итальянский дворец вначале. И только в 1970-х гг. в фондах библиотеки Академии наук СССР было найдено его изображение — гравюра О.Эллигера 1727 г.:

Итальянский дворец был построен с большим размахом. Это было великолепное произведение архитектуры раннего барокко. Дворец был составной частью блестящего ансамбля, в который входил также расположенный по другую сторону «скобы» дворец Меншикова (Минихов дом). Этот ансамбль — наиболее значительная работа И.-Ф.Браунштейна (известного в наше время работами в Нижнем парке Петергофа — в частности, павильоном Эрмитаж и дворцом Марли — зданиями прекрасными, но, конечно, несопоставимыми по масштабам не только со всем кронштадтским ансамблем в целом, но и с его составной частью — Итальянским дворцом). Остается только пожалеть о том, что ни дворец, ни другие здания ансамбля не дошли до нашего времени в первоначальном виде.

Примечание. В [50 , с. 63 ] эта гравюра атрибутирована как изображение дворца Меншикова (Минихова дома). Следует заметить, что, судя по рисунку Браунштейна, рассмотренному на предыдущей странице, эти два дворца имели одинаковую композицию (хотя детали трудно рассмотреть).

После смерти Петра I и ссылки Меншикова в здании располагалась Канцелярия кронштадтского канала, затем таможня, потом другие учреждения. Изменения назначения здания сопровождались различными переделками. Вероятно, первая перестройка произошла в 1728-1733 гг. (арх. И.-Х.Ферстер).

В 1771 г. дворец и все здания западной части «скобы» были переданы переведенному из Петербурга Морскому кадетскому корпусу, и для него в 1771 — 1773 гг. здание было отремонтировано и частично перестроено по проекту С.И.Чевакинского.

В 1796 г. Морской кадетский корпус был возвращен в Петербург, а в здании с 1798 г. разместилось Штурманское училище (в 1826 г. переименовано в Штурманскую роту, в 1827 г. в Штурманский полуэкипаж, в 1856 г. — вновь в Штурманское училище). В 1867 г. оно было слито с артиллерийским училищем и получило название Штурманско-артиллерийского училища. В 1872 г. вошло в состав Технического Училища Морского Ведомства, в 1896 г. переименованное в Морское Техническое Училище Императора Николая I; в 1898 г. в названии слово «Техническое» было заменено на «Инженерное».

В 1829 — 1831 гг. здание Штурманского полуэкипажа было отремонтировано архитектором Э.Х.Анертом.

В 1843 — 1848 гг. последовала значительная перестройка. По указу Николая I здание было значительно расширено. Работа была выполнена по проекту кронштадтского архитектора А.Н.Акутина; одновременно по проекту В.П.Стасова в двусветном зала в восточном крыле была устроена домовая церковь с ампирным иконостасом (в [ 50 ] , с.148-149 ] можно увидеть чертеж иконостаса, выполненный Стасовым).

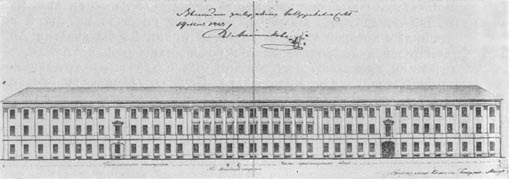

Фасад здания приобрел новый вид. Чертеж Акутина [ 4 , с. 78 ] :

Бывший Итальянский дворец — это правая часть в 21 ось. Слева — новая пристроенная часть в 18 осей. Новый объединенный фасад по-прежнему украшен пилястрами коринфского ордера, но исчезли многие декоративные детали. Фасад приближен к архитектуре ампира, теперь он стал выглядеть монотонно, весьма казенно. В 1846 г. было внесено дополнение — над центральной частью фасада была сделана надстройка в 11 осей, а наверху построена астрономическая беседка. Появились и новые постройки во дворе (арх. А.Н.Акутин, К.И.Реймерс и др.). Вид здания в конце XIX в. (граввюра по фотогафии К.Буллы, не позже 1898 г. [47] ):

В 1890 — 1900 гг. было произведено еще одно большое расширение здания для Морского Технического училища. Здание было продолжено еще дальше влево до Обводного канала, а перпендикулярно ему вдоль канала построена еще одна часть здания. В 1910 г. на здании была построена новая сигнальная вышка на месте астрономической беседки. Вот как стало выглядеть здание после перестроек (фотография начала XX в. [1 ,с.141,142 ] :

С 1920-х гг. в здании (Макаровская ул., 3) располагается Дом офицеров. Здание пострадало от пожара в 1922 г., претерпело различные перестройки. Но его внешний вид в основном остается таким же, как на последней фотографии, только на рубеже XX и XXI в. исчезла сигнальная вышка. Вид от Итальянского пруда:

31 октября 2009 г.

Главный фасад вблизи:

|  |  |

| 31 октября 2009 г. | 31 января 2018 г. | 31 января 2018 г. |

Перед правым входом в здание Морского Технического училища в 1886 г. установлен памятник исследователю Новой Земли Петру Кузьмичу Пахтусову (1800 — 1835) — корпуса флотских штурманов подпоручику, уроженцу Кронштадта. Авторы памятника — скульптор Н.А.Лаверецкий, архитектор И.А.Силин [1 ,с.114,115; 7 ] :

31 октября 2009 г.

1 ноября 2009 г.

1 ноября 2009 г.

Правая часть Итальянского дворца — левая часть «скобы»:

1 ноября 2009 г.

(Эти фотографии помещены также на предыдущей странице.)

Здесь фасады в значительной мере закрыты зеленью сада, разбитого в 1850 — 1853 гг. [50 ,с.147 ] . В этот сад нет свободного доступа.

У этой части дворца, перед оградой стоит еще один памятник — знаменитому художнику-маринисту И.К.Айвазовскому:

1 ноября 2009 г.

Памятник установлен в 2007 г., ск. В.Э.Горевой, арх. Н.Н.Елгазин [12] . В 2010 г. позади памятника поставлен небольшой камень с надписями: «Кронштадт — Феодосия, города-побратимы», «Этот камень привезен из Феодосии, родины Айвазовского И.К.» (Фотографию этого памятного знака я здесь не показываю.)

Теперь перейдем к левой части здания:

31 января 2018 г.

Эта часть, пристроенная в конце XIX в., выходит на угол Обводного канала. На углу, у моста — павильон мареографа (футштока), прибора, измеряющего и регистрирующего уровень воды в море. Павильон, стилизованный под архитектуру времени Петра I , построен на месте деревянного в 1950 г. [50 ,с.152 ] . На мой взгляд, изящное, красивое сооружение; жаль, я не знаю имени архитектора. Вот этот павильон крупным планом:

31 октября 2009 г.

Генеральный план бывшего Итальянского дворца, перестроенного и расширенного — фрагмент карты «Яндекса»:

Мы осмотрели фасад по Макаровской улице и только издалека смогли посмотреть правую часть здания, выходящую на «скобу»: в расположенный в этом месте сад нет свободного доступа.

В то же время проход слева, вдоль Обводного канала сейчас (начало 2018 г.) доступен. Пройдя вдоль канала, мы увидим в глубине один из дворовых корпусов — вероятно, остатки западного крыла первоначального дворца:

31 января 2018 г.

Главный фасад Итальянского дворца обращен на Итальянский пруд — прямоугольный бассейн, соединенный с Купеческой гаванью. Сейчас (2019 г.) на западный и южный берега Итальянского пруда нет свободного доступа. Но раньше это был городской район. Здесь (наб. Итальянского пруда) сохранились некоторые интересные постройки в стиле классицизма, которые теперь можно увидеть только со стороны.

Одна из них — это Голландская кухня, построенная в 1804 г. [ 8; 50 , с.449 , 450 ] (по данным [ 50 ] , первоначальный проект был выполнен знаменитым Ч.Камероном — в то время главным архитектором Адмиралтейства, — но здание построено по другому проекту):

31 октября 2009 г.

Справа пролив, соединяющий Итальянский пруд с Купеческой гаванью.

Главным фасадом Голландская кухня обращена в противоположную сторону, к Купеческой гавани:

|  |

| 4 ноября 2009 г. | 21 января 2017 г. |

Левую фотографию мне удалось сделать с мола на западной стороне Петровского канала: в тот день доступ на мол был открыт.

Западнее, по другую сторону пролива, соединяющего Итальянский пруд с Купеческой гаванью, находится бывшее торговое здание — Рыбные ряды, построенные в 1827 — 1828 гг. [ 7 ] :

|  |

| 4 ноября 2009 г. | 1 ноября 2009 г. |

Левая фотография тоже сделана с мола на западной стороне Петровского канала. Справа — вид с Итальянского пруда.

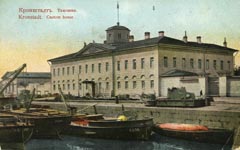

Но, к сожалению, наиболее интересное по архитектуре классицистическое здание дошло до нашего времени в искаженном виде. Это бывшая таможня на западном берегу Итальянского пруда. Вот старая открытка, на которой изображена таможня [ 13 ] :

Здание построено в 1824 — 1827 гг. по проекту И.Ф.Лукини [4 , с. 67 ] . (Как известно, по проекту этого архитектора построена еще одна таможня — в Петербурге, на Стрелке Васильевского острова — ныне Пушкинский дом.) Ампир. Сдержанный, благородный безордерный фасад .

Более широкий вид представлен на гравюре с фотографии в журнале «Нива», 1885 г. [45] (снимок сделан, очевидно, с верхнего этажа Минихова дома):

Здание таможни было центром небольшого ансамбля, в который входили также расположенные симметрично по сторонам от него одноэтажные флигели.

(Заодно обратим внимание на шатровую часовню слева, у Рыбных рядов (часть здания Рыбных рядов видна у левого края фотографии, за одноэтажными строениями ). Это Ильинская часовня, построенная на месте обветшавшей деревянной около 1879 — 1880 г. [ 1,с.77; 6,с.95,96 ] . Часовня уничтожена в советское время; к сожалению, крупных изображений ее я не видел.)

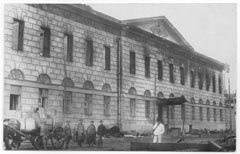

Фотография таможни крупным планом, сделанная после пожара летом 1920 года ( Г осударственный музей современной истории России, № по ГИК (КП) 1948/537; см. также №18706/96ж) [ 49 ] :

При всей строгости, фасад выглядел довольно нарядно благодаря тонким лепным украшениям.

Увы, после этого пожара здание было восстановлено в очень упрощенных формах. Вот как оно выглядит в наше время:

24 февраля 2018 г.

Здание надстроено. Подлинный декор уничтожен, вместо него появился новый, упрощенный. Не уцелели и боковые флигели (левый перестроен, правый включен в более познее здание воинской части). В результате варварской переделки фактически погиб интересный памятник архитектуры.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

- Авиация (149)

- Астрономические явления (17)

- Атмосферные конвективные явления (13)

- Атмосферные оптические явления (30)

- Атмосферные электрические явления (13)

- Бабочки (20)

- ВАТИКАН (23)

- Владимир Джанибеков (8)

- Водолей (20)

- Вокруг Солнечной системы (80)

- Вопрос-Ответ (2328)

- Габсбурги (15)

- Гаремы (7)

- Далёкий космос (111)

- Дальние страны (1167)

- ДИНАСТИИ (39)

- Дорога — это жизнь (39)

- ДОСЬЕ (37)

- Животные (526)

- Загадки истории (445)

- ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА (857)

- Замки и Дворцы (27)

- ЗАПОВЕДНИКИ (13)

- ЗДОРОВЬЕ (262)

- Земля (140)

- ЗЕРКАЛО (5)

- Искусство (672)

- Истории любви (183)

- ИСТОРИЯ (2282)

- История одного стихотворения (2035)

- История одной картины (1115)

- Книги для детей (256)

- Краса ветвей зависит от корней (29)

- КУЛЬТУРА (247)

- Легенды и мифы (166)

- ЛИТЕРАТУРА (255)

- ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ (187)

- ЛИЦА ИСТОРИИ (496)

- ЛИЦА РАЗВЕДКИ (159)

- ЛЮДИ (516)

- Люди-легенды (120)

- МАЯКИ (9)

- Микеланджело Буонарроти (29)

- Микробиология: ВИРУСЫ и БАКТЕРИИ (28)

- МИКРОмир (16)

- Мода (51)

- Москва (73)

- Музеи (123)

- Наполеон Бонапарт (68)

- Насекомые (104)

- НАУКА (568)

- Облака (14)

- Оружие (23)

- ОТКРЫТИЯ и ИЗОБРЕТЕНИЯ (244)

- ПАРАЗИТЫ (23)

- Первые среди равных (194)

- ПЛАНЕТАРИЙ (81)

- Поэзия (751)

- Праздники (52)

- Притчи (34)

- Проза (474)

- Прошлое и настоящее Ташкента (202)

- Психология (80)

- Птицы (212)

- Растения (107)

- Рекорды (19)

- РОЗА ВЕТРОВ (22)

- Романовы (103)

- Россия (1180)

- Сады и парки (34)

- Самарканд — столица Тамерлана (22)

- Санкт-Петербург (112)

- Символы (159)

- Скульпторы (38)

- СЛОВАРЬ (76)

- Соборы и Мечети (65)

- СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ (23)

- Судьбы человеческие (1543)

- ТАЙНЫ и ЗАГАДКИ (368)

- Ташкент (18)

- Узбекистан (212)

- Фарфор (8)

- ФЕНОМЕН (167)

- ФИЛАТЕЛИЯ (179)

- Фотографии (481)

- ФОТОГРАФЫ и их фотографии (187)

- Фра Беато Анджелико (13)

- ХУДОЖНИКИ (771)

- ЦВЕТЫ (48)

- ЧАЙ (24)

- ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА (42)

- ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (734)

- ЭВОЛЮЦИЯ (19)

- ЭКСПЕДИЦИИ и НАХОДКИ (289)

- ЭПОХА СССР (403)

- ЮСУПОВЫ (21)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Прогулка по Кронштадту (часть 2)

Продолжаем нашу прогулку по историческому центру Кронштадта. Первая часть нашей самостоятельной экскурсии закончилась на западной набережной Обводного канала, идущей вдоль улицы Карла Маркса. Теперь мы выходим почти к самому заливу, а именно к Купеческой гавани, частью которой является Итальянский пруд.

В этом месте, на Макаровской улице, Обводный канал пересекает популярный у туристов Синий мост, ограждения которого выкрашены в ярко-синий цвет. Здесь можно увидеть сразу несколько кронштадтских достопримечательностей.

Главное, чем знаменит Синий мост, — это, безусловно, Кронштадский футшток, нуль которого находится в устое моста. Вообще футштоками называют уровнемеры — приборы, которые используются для определения высоты и колебаний уровня воды в море или реке. Кронштадский футшток имеет особое значение, поскольку от его нулевой отметки (многолетнего среднего уровня Балтийского моря) ведется отсчет глубин и высот на всей территории бывшего СССР.

Футшточная служба начала действовать в Кронштадте еще в 1707 году, по инициативе Петра I. Следить за уровнем моря было необходимо, поскольку его изменения могли создать проблемы для судоходства. К тому же, контролировать уровень воды было важно с точки зрения опасности наводнений. В 1840 году по предложению русского гидрографа Михаила Рейнеке на гранитном устое Синего моста появилась черта, которая соответствовала многолетнему среднему значению колебаний уровня воды в Финском заливе. В 1886 году на месте этой ординарной отметки была вделана в камень медная пластина с горизонтальной чертой, а в 1913 году пластина была заменена на новую медную табличку, которая по сей день служит исходным пунктом нивелирной сети России в рамках Балтийской системы высот.

Рядом с Синим мостом невозможно не заметить изящную классическую башенку — павильон с мареографом. Первый такой павильон был установлен в Кронштадте в 1898 году, но тогда это была простая деревянная будка, позже замененная на нынешний павильон с колодцем. Внутри здания находится мареограф — самопишущий прибор, который непрерывно регистрирует уровень воды в колодце относительно нуля футштока. Самописец прибора фиксирует изменения уровня моря, отмечая отливы и наводнения.

Самое сильное наводнение за всю историю наблюдений произошло в ночь с 6 на 7 ноября 1824 года. Уровень воды тогда поднялся на 3 м 67 м выше нуля футштока (ординара). Именно это наводнение было описано А. С. Пушкиным в «Медном всаднике». Как и в некоторых других местах Санкт-Петербурга, на Синем мосту в Кронштадте установлена бронзовая памятная табличка, на которой отмечен уровень воды при этом разрушительном петербургском наводнении.

Помимо этой мемориальной доски и таблички с информацией о Кронштадском футштоке, у Синего моста находится еще одна интересная достопримечательность — памятник рыбке колюшке. Этот необычный памятник закреплен на стене Обводного канала у Синего моста и посвящен периоду ленинградской блокады, когда крупной рыбы в окрестностях острова Котлин уже не было, и единственным спасением для жителей стала мелкая колючая рыбка колюшка, которой в мирное время не кормили даже животных. Теперь же она стала настоящим деликатесом. Ловить ее приходилось сачками, поскольку колюшка из-за своих размеров проходила сквозь сеть. Этот скромный, но важный памятник крохотной рыбке, спасшей тысячи жизней, появился в Кронштадте в мае 2005 года. Памятный знак был изготовлен строительной компанией «Ирина» по инициативе Кронштадтского совета ветеранов и международного фонда «300 лет Кронштадту — возрождение святынь». Напротив памятника на перилах моста можно заметить табличку со стихами М. Г. Аминовой: «Обстрелы смолкли и бомбежки. Но до сих пор звучит хвала — блокадной маленькой рыбешке, что людям выжить помогла».

Если посмотреть от Синего моста в сторону залива, мы увидим Итальянский пруд, который имеет строгую прямоугольную форму и находится напротив Итальянского дворца (бывшего дворца А. Д. Меншикова). До недавнего времени пруд украшало несколько небольших фонтанов, но сейчас мы увидели только сонную спокойную воду. Итальянский пруд был устроен под руководством Дж. Фонтана в 1717-1727 гг., как часть Купеческой гавани, которую торговые суда использовали в качестве зимней стоянки. Суда заходили в этот пруд из Купеческой гавани по каналу и вставали под разгрузку.

На берегу пруда стоит старинный портовый кран XIX века. С помощью такого крана с кораблей после ввода на зимовку снимались мачты для хранения на суше. Перед началом навигации, в весенний период, тот же кран использовался для того, чтобы установить мачты обратно на корабли. За краном виднеется торец протянувшегося с севера на юг классического здания Рыбных рядов (1827-1828 гг.), которое сегодня находятся на территории военной части (свободного доступа туда нет), а в свое время использовалось в качестве рынка, где торговали живой рыбой, питьевой водой из Ладожского озера и другими товарами.

Рыбные ряды

Место между Итальянским прудом и Каботажной гаванью с момента своего возникновения было предназначено для портового хозяйства. Портовое положение способствовало развитию торговли. Торговля велась активно — экипажам кораблей необходимо было продовольствие, корабельные снасти, материалы. На этом месте стали устраивать лавки.

В 1815 году на месте Рыбных рядов располагалось несколько деревянных лавок. Пожар, возникший в 1826 году на соседней Лесной бирже, перекинулся на лавки Рыбных рядов, и уничтожил их полностью. В 1827 — 1828 годах построили новые Рыбные ряды в камне. К сожалению, имя автора здания Рыбных рядов до нас не дошло.

Галерея с квадратными в плане колоннами, располагалась с западной, северной и южной стороны здания. С галереи был вход в многочисленные лавки торговцев. С восточной стороны здания располагались складские помещения. С этой же стороны находились колодцы для живой рыбы с чугунными решётками.

О тех далёких временах сообщает фельетон газеты «Кронштадтский Вестник» в 1862 году: «Мы уже говорили когда-то, что город наш летом совершенно изменяет свою физиономию: постоянные обитатели разъезжаются, кто на дачи, кто в море, кто с утра до вечера, не исключая и праздников сидит в конторах, в таможне; за то появляются новые лица, приходят купеческие суда, на улицах видны иностранные шкипера, каптены, матросы; в рыбном ряду, нашем летнем рынке, кипит деятельная мелочная торговля, слышатся диалекты всех возможных стран; для непривычного уха как-то странно слышать, как приказчики в лавках, наши простые ярославские мужики бойко объясняются по-английски и по-французски. Способность и изворотливость русского ума проявляется здесь во всей своей неприкосновенности и наивной простоте. Для наблюдения нравов и изучения разнообразных особенностей, разных национальностей, Рыбный ряд представляет превосходную школу».

Людным это место оставалось долго. Как видно из фельетона — Рыбный ряд считался летним рынком. С пристани Каботажной гавани осуществлялось сообщение с Ораниенбаумом. Лёд пробивали первые в мире ледоколы «Пайлот» и «Бой» с ранней весны до поздней осени. Первый ледокол «Пайлот», построенный на заводе Михаила Осиповича Бритнева, был спущен на воду в Каботажной гавани в апреле 1874 года.

После открытия Морского канала, положение кронштадтских торговцев начало постепенно ухудшаться, но торговля в Рыбных рядах продолжалась ещё долго.

Из статьи в «Кронштадтском вестнике» лета 1896 года: «. торговцы увеличили железный зонтик, пристроив к нему деревянный шириной более аршина, и заняв для этого проезд, обшили его досками, устроили в виде шкафов, которые и загромоздили бочками, ящиками, мешками, садками с курами, утками и другой птицей (которые, кстати, днём выпускаются на волю). Проход загромождён так, что некоторые лавки торгуют днём с огнём.

Мясники и зеленщики, торгующие против, не остались в долгу. Они загородили всю деревянную панель, предназначенную для прохода покупателей, и у каждой лавки устроили глухие переборки и поставили полки для мяса и зелени, причём также воспользовались проездом, выдвинув свои полки более чем на аршин от панели, чем окончательно стеснили не только проезд, но и проход; разложив мясо и зелень, которые в течение дня лежат на солнце и при ветре покрываются пылью.

Но верх всего безобразия — это то, что служащие в лавках со дня открытия и до закрытия навигации имеют ночлег здесь же в лавках, чем, конечно, сберегают хозяйкам лишнюю копейку в найме помещения для служащих. Однако насколько это выгодно торговцам, настолько это вредно потребителям».

Пароходное сообщение с пристани Каботажной гавани осуществлялось и после Революции, вплоть до начала Великой Отечественной войны. Здание Рыбных рядов заняли военные. На территории бывшей Лесной биржи, расположился кронштадтский Подплав. Отсюда уходили в бой экипажи подводных лодок. В память о тех героических годах, на территории Подплава, установили памятник А. И. Маринеско и экипажу легендарной подводной лодке С-13. Он располагается чуть южнее здания Рыбных рядов.

В 70-х годах XX века здание реставрировалось по проекту архитектора М. И. Болотникова. В здании Рыбных рядов — памятнике архитектуры XIX века, в настоящее время располагается военный склад, свободного доступа к нему нет. Но, остаётся надежда, что это историческое место Кронштадта — Рыбные ряды, здание Таможни, набережная Итальянского пруда, Голландская кухня, — военные передадут городу, и все исторические памятники будут восстановлены.

Пересечем Синий мост и пройдем по Макаровской улице вдоль Итальянского пруда. На берегу пруда установлены пушки XVIII — XIX веков, смотрящие в сторону залива.

Вот, например, 10,5-фунтовое береговое гладкоствольное бомбовое орудие, изготовленное из стали в середине XIX века. Вес такой пушки составляет 8 тонн, длина ствола — 4 м 55 см, дальность стрельбы — 5 м. Орудие вело огонь ядрами и бомбами. Пять таких пушек стояли на вооружении фортов Кронштадтской крепости.

По левую руку от нас на Макаровской улице располагается одно из старейших зданий Кронштадта, Итальянский дворец — бывший дворец первого губернатора Кронштадта А. Д. Меншикова. Дворец строился на месте деревянного дома князя А. Д. Меншикова в 1717-1724 гг. как его официальная резиденция.

Название дворца связано предположительно с тем, что здесь работали преимущественно итальянские мастера, в том числе Джованни Мария Фонтанa, хотя главным архитектором был служивший у Петра I немецкий зодчий Иоганн Фридрих Браунштейн. Иногда название связывают и с итальянским стилем самой постройки. Кронштадтская резиденция Меншикова превосходила по роскоши его дворцы в Ораниенбауме и Петербурге. Гравюра О. Эллингера (1727):

После ареста А. Д. Меншикова дворец был вскоре передан в казну, и тут размещались различные учреждения. Дальнейшая судьба здания была связана с военно-морскими учебными заведениями: с 1771 года здесь располагался Морской кадетский корпус, а в 1798-1898 гг. — Штурманское училище Балтийского флота. К началу XIX века здание находилось в удручающем состоянии. В 1833-1835 гг. был произведен ремонт по чертежам архитектора Э. Х. Анерта, в 1844-1848 гг. здание было перестроено по распоряжению Николая I. Проект разработал архитектор А. Н. Акутин. В 1845-1846 гг. в южном корпусе был надстроен 4-й этаж, в 1847-1848 гг. вокруг дворца появились разнообразные служебные постройки.

С 1898 года здание занимало Морское инженерное училище императора Николая I. Для нужд этого учебного заведения ко дворцу был пристроен большой новый корпус, продливший главный южный фасад здания по Макаровской улице на запад. Под углом к южному корпусу с северной стороны было пристроено еще одно здание. Фасады новых построек полностью повторяли главное здание, объединившись с ним единый комплекс.

В период Гражданской войны дворец занимали различные учреждения. В 1926 году здание сильно пострадало от пожара. После этого во дворце была проведена реконструкция, и он получил статус Дома офицеров. До недавнего времени тут располагался театр Балтийского флота и Кронштадтский матросский клуб, а также штаб Учебной Краснознаменной дивизии кораблей. Сейчас в Итальянском дворце находится телерадиокомпания, кафе, кронштадтская морская гидрометеостанция, издательство газеты «Морская» и филиал Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость». Несмотря на все перестройки, здание сохранило характерные черты архитектуры первой четверти XVIII века. В 2004 году, к 300-летию Кронштадта, были отреставрированы южный и восточный фасады дворца.

Перед южным фасадом Итальянского дворца, со стороны Макаровской улицы и Итальянского пруда, установлен памятник П. К. Пахтусову (1800-1835). Пётр Кузьмич Пахтусов был уроженцем Кронштадта, русским гидрографом и мореплавателем, исследователем Новой Земли. Памятник этому известному полярному исследователю не случайно поставлен именно в этом месте. Дело в том, что Пахтусов окончил Штурманское училище, располагавшееся в то время в Итальянском дворце.

Памятник был торжественно открыт 19 октября 1886 года. Он был изготовлен на средства, собранные по подписке флотскими офицерами. Автором проекта выступил скульптор Н. А. Лаверецкий. Он изобразил Пахтусова с картой Новой Земли в руке. На гранях гранитного пьедестала высечены слова девиза полярного исследователя, который прожил очень короткую, но плодотворную жизнь: «Труд. Польза. Отвага».

Если пойти чуть дальше по той же Макаровской улице-набережной, то напротив сквера (бывшего Адмиралтейского сада) с правой стороны от главного фасада Итальянского дворца можно увидеть памятник И. К. Айвазовскому (1817-1900). Этот памятник работы скульптора В. Э. Горевого был открыт в Кронштадте 15 сентября 2007 года (к 190-летию со дня рождения Айвазовского). В Кронштадте Айвазовский делал первые шаги как художник-маринист, когда в 1835-1836 гг. учился в Академии художеств Петербурга. Памятник ему — это знак признательности за картины, вызвавшие во многих людях любовь к морю и побудившие выбрать морскую профессию. Этот монумент стал первым памятником знаменитому художнику-маринисту в постреволюционной и постсоветсткой России.

Рядом с монументом Айвазовскому в 2010 году был установлен камень, привезенный из родного города художника, Феодосии. Этот памятный камень посвящен дружбе двух городов: Феодосия является городом-побратимом Кронштадта.

Так мы доходим до конца Итальянского пруда и оказываемся перед каналом Петровского дока. На северо-восточном углу пруда можно заметить памятный знак в честь 150-летия установления дружественных отношений между Россией и Японией. Памятник был открыт в 2005 году по инициативе японского депутата Тосицугу Сайто. На зеркально-гладкой гранитной плите памятника на русском и японском языках изложена история экспедиции Евфимия Васильевича Путятина, положившей начало развитию дипломатических отношений России и Японии. Текст на камне рассказывает о визите фрегатов «Паллада» и «Диана» из Кронштадта в порт Нагасаки и порт Симода в 1853 и 1854 годах, а также о подписании в 1855 году «Трактата о торговле и границах между Россией и Японией». Несколько слов сказано и о драматическом возвращении русских моряков на Родину в 1855 году после того, как фрегат «Диана» пострадал от цунами и затонул.

Рядом с памятным знаком установлено еще одно боевое орудие XIX века — 24-фунтовое гладкоствольное орудие, изготовленное из чугуна в 1805 году. Длина ствола составляет 270 см, вес — 1920 кг, дальность стрельбы — 850 м. Орудие вело огонь калёными ядрами, картечью, двойными цепными ядрами и книппелями (так назывались снаряды в форме гантели, состоявшие из двух массивных чугунных деталей, соединенных штангой). Пушка состояла на вооружении морских фортов и береговых батарей Кронштадтской крепости в 1-й половине XIX века.

Рядом с пушкой, на южном берегу Итальянского пруда, находится вытянутое здание Голландской кухни, отделяющей пруд от Купеческой гавани. Уже в конце XVIII века тут располагалась деревянная кухня, где готовили пищу для экипажей судов, стоявших в кронштадтской гавани (поскольку на самих деревянных кораблях разводить огонь строго воспрещалось). Нынешнее здание кухни было построено в 1803-1805 гг. Это одноэтажное неоштукатуренное здание с краснокирпичными стенами соединило в себе черты барокко и классицизма.

С 1828 года за варку пищи в этой кухне взимался особый портовый сбор, который шел в бюджет города (рассчитывался он в зависимости от вместимости судна). Даже после того как на смену деревянным парусникам пришли более современные пароходы, на которых уже разрешалось готовить пищу, суда всё равно обязаны были уплачивать этот сбор. В соответствующих отделениях кухни пищу готовили английские, шведские, норвежские и немецкие коки. Русское отделение также существовало, но наши команды торговых судов, хотя и вносили кухонный сбор, кухней не пользовались, предпочитая варить пищу на берегу (в трактирах). Делалось это во избежание конфликтов с иностранными поварами, которые не могли выносить того чада, который стоял в воздухе, когда русские кашевары готовили на постном масле. В 1913 году в здании Голландской кухни решено было разместить первую городскую электростанцию, а после Второй мировой войны постройка была передана ВМФ и используется сегодня в качестве склада.

В этой части Кронштадта в море вдается Петровский канал и длинный пирс, по которому любят гулять местные жители и туристы. Кто-то тут даже рыбачит. Параллельная сторона пирса для простых смертных закрыта и используется для швартовки кораблей ВМФ России. В дальней части прогулочного пирса стоит Кронштадтский маяк (задний створный маяк Кронштадтского рейда).

Чтобы пересечь Петровский канал, вернемся немного назад к Итальянскому пруду и перейдем Доковый мост, расположенный на Макаровской улице. Этот отводной кронштадтский мост был построен во второй половине XIX века. Он собран на клёпаных соединениях. При проходе кораблей мост отводится в сторону. Мост недавно был отремонтирован. Центральная часть моста используется автотранспортом, по краям расположены проходы для пешеходов (в выходные дни тут бывает довольно тесно, учитывая обилие туристов).

С Докового моста открывается вид на уходящий в залив канал им. Петра Великого с одной стороны и Петровский док-канал с воротами Петровского дока — с другой. Петровский док возник, как можно догадаться по его названию, по инициативе Петра I. Петра Великого беспокоило отсутствие хорошей ремонтной базы для российского флота на Балтике, и у царя возникла мысль осуществлять ремонт и строительство кораблей на острове Котлин. Петр I лично разработал проект кронштадтского дока: он решил прорезать территорию острова каналами, по которым должны были свободно проходить даже большие корабли.

Новаторская идея Петра I состояла в том, чтобы устроить док, а ниже его уровня в восточной части острова вырыть соединенный с ним оврагом глубокий бассейн, куда могла быстро, самотеком сливаться вода из дока (а уже оттуда воду потом откачивали насосом). Благодаря такому изобретению, для осушения дока (откачки воды) не требовалось много времени, и в этом состояло выгодное отличие Петровского дока от его английских и голландских собратьев. В Петровском доке могли одновременно встать на ремонт свыше десятка судов.

Первый канал дока начали копать в 1719 году. На строительстве Петровского дока работало ежегодно около 3 тысяч крепостных, присланных из разных губерний. Хотя доком начали пользоваться уже в 1724 году, строительство медленно продолжалось и потом, еще много лет после смерти Петра I. Торжественно открытие док-канала состоялось лишь в 1752 году, в присутствии императрицы Елизаветы. Тогда-то каналу и было присвоено имя Петра Великого. Петровский док — уникальное гидротехническое сооружение, исторический памятник Кронштадта. Часть дока до сих пор используется для ремонта кораблей, хотя основные доковые сооружения находятся в плачевном состоянии.

Пройдя по Доковому мосту через канал Петровского дока, прогуляемся теперь к набережной Петровской пристани, известной также как Зимняя пристань. Именно сюда прибывает пассажирский водный транспорт из Санкт-Петербурга (аквабусы), а ранее также паромы из Ломоносова и метеоры из Питера. Часть пристани используется в качестве стоянки кораблями Балтийского флота.

Гавань в этом месте была создана еще во времена Петра I, хотя нынешний вид пристань приобрела только в 1882 году. Петровская пристань имеет богатую историю: здесь встречали высокопоставленных особ, отсюда уходили в походы русские корабли, здесь начинались и заканчивались кругосветные плавания, отсюда отправлялись в путь первооткрыватели новых земель.

На Петровской пристани можно увидеть мемориальное полуденное орудие. Традиция ежедневного полуденного выстрела, знакомая всем жителям Петербурга, существовала и в Кронштадте. Начало этой традиции было положено торжествами 1872 года в честь 200-летнего юбилея со дня рождения Петра I, когда на набережной было установлено орудие петровского времени. В настоящее время такой полуденный выстрел в Кронштадте производится только по особым случаям. На месте бывшего «полуденного орудия» стоит старинная пушка середины XIX века, некогда состоявшая на вооружении Кронштадтской крепости.

Петровскую пристань также украшают две чугунные вазы, которые были установлены тут еще в 1875 году, когда пристань была перестроена из деревянной в каменную. На этом же причале на двух гранитных кубических постаментах установлены скрепленные цепями мемориальные якоря. Это якоря с катеров, которые 5 октября 1941 года высаживали трагически погибший Петергофский десант.

Неотъемлемой частью Петровской пристани является Петровский парк — наверное, самый ухоженный и благоустроенный на сегодняшний день парк Кронштадта. Ранее на этом месте было большое болото, но в период строительства Петровского дока сюда стали переносить выкопанный грунт, и образовался обширный плац для смотров, учений, наказаний. Площадь носила название Арсенальной, поскольку в ее восточной части располагался Морской арсенал (нынешнее здание арсенала было построено в 1836 году).

После того как в 1839 году военным губернатором Кронштадта стал Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852), старый Арсенальный плац исчез: адмирал решил благоустроить это место, которое на тот момент было покрыто застоявшейся грязью и дурно пахнущей слякотью. Поскольку чиновники сослались не нехватку средств, Беллинсгаузен нанял рабочих за свой счет и начал лично закупать саженцы для озеленения. В начале 1850-х годов площадь замостили булыжником и засадили деревьями. В итоге на месте Арсенальной площади возник скромный сад, но этого для главной на тот момент площади Кронштадта мало, и вскоре решено было разбить тут настоящий парк в смешанной «голландско-французской манере». Работы по созданию парка были поручены в 1861 году инженеру Н. И. Валуеву. В ходе этих работ были разбиты прогулочные аллеи, посажены новые деревья, устроены цветники. В 1882 году Петровский парк окружили красивой чугунной оградой. До 1917 года парк делился на две половины по сословному принципу: смотрители сортировали посетителей на «благородных» и «простолюдинов».

Петровским этот парк и примыкающая к нему пристань стали называться после того, как в центре парка был установлен памятник Петру I, основателю Кронштадта. Этот монумент был торжественно открыт в 1841 году. Его открытие было приурочено к 132-й годовщине Полтавского сражения. Памятник был создан по модели французского скульптора Теодора Наполеона Жака и отлит П. К. Клодтом. Когда-то семиметровый Петр возвышался над небольшими ростками деревьев, теперь же парк настолько разросся, что многие деревья выше бронзового царя.

Памятник в Петровском парке стал первым, где Петр Великий изображен в полный рост и пешим (ранее были либо бюсты, либо конные статуи). В 1961 году у монумента украли шпагу, и она так и не была найдена, так что пришлось отливать другую. В 2002 году памятник Петру I был отреставрирован. Также было восстановлено окружающее постамент ограждение из пушек и цепей.

Выйдя из Петровского парка, оказываемся на углу Макаровской и Коммунистической улиц. По последней мы и направились. В этой части Кронштадта целые кварталы между Макаровской и Петровской улицей застроены так называемыми губернскими домами. Речь идет о больших каменных домах, которые начали возводить на острове по указу Петра I от 1714 года. Название домов связано с тем, что строились они силами и на средства тогдашних губерний (каждая губерния выделяла определенное количество людей для работы и последующего поселения в Кронштадте и оплачивала их труд).

Губернские дома должны были сформировать на южном берегу Котлина «парадную набережную» нового города. Все губернские дома были однотипными, с оштукатуренными стенами, с подвалом для хранения припасов и тремя этажами. Дома предназначались для офицеров, купцов, мастеровых. На первом этаже размещались лавки, а верхние этажи использовались под жилые и хозяйственные помещения, государственные учреждения или казармы. Главным архитектором комплекса губернских домов выступил немецкий зодчий Иоганн Браунштейн. Для экономии кирпича дома строились вплотную друг к другу. До сегодняшнего дня дошло 47 губернских домов (многие — в сильно измененном виде), хотя в свое время их существовало около семидесяти.

В частности, летом 1720 года слева в западной части ансамбля, параллельно каналу Петра Великого, было заложено 7 губернских домов, включая Итальянский дворец (резиденцию князя Меншикова). На следующий год началась постройка линии домов справа от канала и поперек него. Губернский дом, расположенный по другую сторону канала симметрично Итальянскому дворцу, первоначально также принадлежал князю Меншикову, а после ссылки «светлейшего» был перестроен для графа Б. К. Миниха— генерал-губернатора Ингерманландии и фаворита императрицы Анны Иоанновны. Поэтому сегодня это здание называют домом Миниха (впрочем, иногда встречается и обозначение «дворец Меншикова», но тогда трудно не спутать его со стоящим по другую сторону канала Итальянским дворцом). Напротив этого дома на Коммунистической улице находится большой сувенирный магазин, где можно купить самые разные памятные вещи с морской символикой.

Минихов дом находится на углу Коммунистической (бывшей Княжеской) и Макаровской улицы, рядом с киоском, в котором расположен пункт туристической информации Кронштадта. По архитектуре здание напоминает Итальянский дворец, но в более скромном варианте. Несмотря на существенные перестройки интерьера дома во второй четверти XIX века, внешний облик здания сохранил многие первоначальные черты. Еще одно название этого здания — дом Главного командира Кронштадтского военного порта, поскольку с 1832 года здесь расположилась резиденция и канцелярия Главного командира (капитана над портом). Кроме того, на третьем этаже дома находилась квартира императора: здесь останавливались члены царской семьи во время посещения Кронштадта. Позднее в этом доме жили выдающиеся деятели русского флота, в том числе адмирал Ф. Ф. Беллинсгаузен и адмирал С. С. Лисовский.

С 1899 по 1903 год Главным командиром Кронштадтского порта здесь работал адмирал С. О. Макаров. После революции здание стали называть домом Вирена, по имени последнего Главного командира Кронштадтского военного порта — требовательного и придирчивого вице-адмирала Р. Н. Вирена, которого восставшие матросы закололи штыками во время Февральской революции 1 марта 1917 года на Якорной площади.

К зданию вплотную примыкает вытянутая казарма Минихова дома, построенная в 1714-1724 гг. вместе с остальными губернскими домами. В 1830-х годах часть казармы была передана Первому учебному морскому экипажу, тогда же была осуществлена ее перестройка, а также возведена новая казарма и служебные корпуса. Здание иногда фигурирует в документах под названием «казарма с минными классами» или «казарма с Минным офицерским классом и Минной школой».

Свернем теперь на Петровскую улицу, на которой можно увидеть некоторые другие губернские дома. Одним из таких зданий является «Образцовая казарма», построенная, наряду с другими губернскими домами, в 1717-1725 гг., а впоследствии расширенная.

Источник