Экология Урала

«Урал — опорный край державы» — крылатые слова, символизирующие важную роль Уральского региона в экономике России. Среди регионов России Урал занимает 1-е место по развитию чёрной металлургии (35% от общероссийского выпуска продукции), 2-е место — машиностроения (18%) и электроэнергетики (15%), 3-е место — цветной металлургии (22%) и химической промышленности (15%). Недра богаты разнообразными полезными ископаемыми, что и обусловило развитие всех перечисленных отраслей.

«Со дня основания металлургии Урал становится оружейной мастерской для русской армии» – было написано на одном из советских плакатов. Наш край остается такой мастерской по сей день.

Кажется, всё замечательно. Но это только одна сторона медали.

Вспомним, как развивалась промышленность на Урале. В XVIII–XIX веках здесь появились первые крупные заводы, построенные Демидовыми. В это время об экологии, о вреде природе вообще не задумывались, тогда ещё и понятия такого не существовало. В первой половине XX века были построены и запущенны заводы-гиганты. Они оказывали колоссальное разрушительное воздействие на окружающую среду. Но в первые ударные пятилетки, равно как и потом, во время Великой Отечественной войны, были проблемы важнее защиты природы. Во второй половине двадцатого века не проводилась модернизация производства, и не предпринимались должные природоохранные меры.

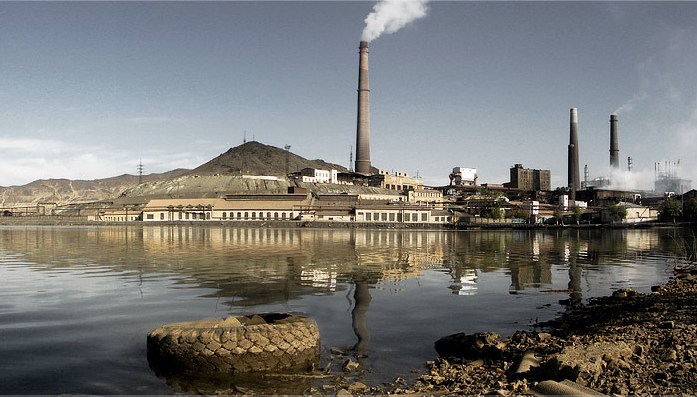

Закономерно, что сложившийся мощный комплекс «грязных» производств, в первую очередь тяжёлой промышленности, породил ряд серьёзных экологических проблем. Прежде всего, это загрязнение окружающей среды отходами промышленных предприятий.

Осветим основные аспекты этой проблемы.

1. Производство чугуна требует использования кокса. При его сгорании образуется углекислый газ. Казалось бы, ничего страшного, ведь есть растения, которые поглощают его. Но, во-первых, не в таком количестве, а во-вторых, растения страдают от кислотных дождей, от загрязнения почвы и атмосферы, поэтому, площади лесов сокращаются, и уменьшается способность компонентов биосферы компенсировать причинённый им вред. Основные методы решения этой проблемы: нейтрализация выбросов, использование в качестве топлива других веществ, например водорода ( H 2).

2. Заводы требуют использования воды для охлаждения. Но воду необходимо периодически заменять. Отработанная вода сбрасывается в водоёмы, как правило, неочищенная. Так появляются «мёртвые реки» – реки, в которых отсутствуют живые организмы. Помочь в решении этой проблемы может тщательная очистка воды, и её повторное использование.

3. Промышленные предприятия нуждаются в электричестве. Для этого было построено множество тепловых электростанций (ТЭС), работающих, как правило, на буром угле. В результате его сгорания, помимо повышения концентрации углекислого газа, в воздухе появляются такие вещества, как диоксид серы (SO2) и диоксид азота (NO2). Эти соединения реагируют с водой, содержащейся в атмосфере:

SO 2+ H 2 O = H 2 SO 3 — сернистая кислота;

2 NO 2+ H 2 O = HNO 2+ HNO 3 — азотная кислота.

В результате, на головы уральцев льётся не вода, а самая настоящая кислота!

Подсчитано, что среди регионов России на долю Урала приходится 46% (!) выбросов ртути, 40% выбросов соединений хлора, 30% — соединений фтора. Кроме того, в зольных отвалах ТЭС содержится достаточно большое количество радиоактивных изотопов, некогда содержавшихся в топливе.

Методы решения проблемы: установка фильтров, нейтрализация выбросов. В дальнейшем – переход на ветряные, солнечные электростанции.

4. Особая боль Урала — радиоактивное загрязнение. Урал подвергся ему задолго до Чернобыльской катастрофы.

29 сентября 1957 г. в 16 часов 22 минуты произошёл взрыв ёмкости с радиоактивным веществом на «Хладокомбинате № 817» (теперь предприятие «Маяк», город Озёрск Челябинской области). Заражённой оказалась часть Челябинской, Свердловской и Курганской областей — территория, равная половине Чернобыльской зоны заражения. Сейчас в этом месте Восточно-Уральский радиационный заповедник. Но это ещё не всё.

На Урале есть залежи урановой руды. Здесь её добывали с 50-х годов XX века. Здесь же находятся и захоронения ядерных отходов. В 500 ядерных могильниках, захоронены примерно 200 т радиоактивных отходов. Проблема не только в повышенном радиационном фоне. Породы, в которых находятся могильники — это в большинстве своём легкорастворимые и непрочные известняки (наиболее распространённая горная порода на Урале). В случае их размыва или разрушения радиоактивные отходы могут попасть в окружающую среду, в подземные воды. Чем это может обернуться, невозможно и представить.

Здесь сложно назвать какие-либо безопасные методы решения, потому что и перевозка в другое место, и переработка влекут за собой не меньшее радиационное заражение, чем хранение.

5. Существуют также и другие источники загрязнения атмосферы, например автомобильные выхлопы. По сути, они мало отличаются от выбросов ТЭС; только если в случае электростанций выбрасывается в основном углекислый газ, то в случае с автомобильным загрязнением основу выбросов, помимо CO 2, составляет вода, поскольку бензин – это смесь углеводородов, как предельных, так и непредельных. Опять, казалось бы, ничего опасного, но бензин и дизельное топливо содержат очень ядовитые добавки. Откуда они берутся и для чего нужны?

Повышение качества топлива достигается при помощи специальных добавок (присадок). Это этиловый спирт C 2 H 5 OH , бензол C 6 H 6, тетраэтилсвинец Pb ( C 2 H 5)4, повышающие октановое число 1 , и 2-нитропропан (С H 3)2 CHNO 2, повышающий цетановое число 2 . Наиболее опасным среди них является тетраэтилсвинец, поскольку он при сгорании окисляется до оксида свинца ( IV ) PbO 2, который, как и многие другие соединения свинца, является ядовитым. Именно поэтому вокруг автодорог такая скудная растительность.

Метод решения очевиден: разработка и использование безвредных присадок, не содержащих атомов металлов.

6. Не только загрязнение воздуха составляет загрязнение окружающей среды. Не будем забывать и про почву. Особенно заметно загрязнение почвы, да и водоёмов тоже, твёрдыми бытовыми отходами (ТБО). ТБО – это те отходы человеческой жизнедеятельности, которые не могут быть утилизированы природой. Это стекло, пластмасса, резина, а также материалы, которые могут разрушаться, но очень медленно. В чём их вред?

Во-первых, поскольку они не разлагаются, то они могут принести вред животным, травмировать их. Полиэтилен, к примеру, в природных условиях будет разлагаться несколько сотен лет, а стекло около 4000.

Во-вторых, при сгорании ТБО образуется большое количество токсичных выбросов: диоксид серы ( SO 2) при сгорании резины, различные оксиды хлора ( Cl 2 O , Cl 2 O 3, ClO 2) при сгорании поливинилхлорида и. т. д.

В-третьих, надо ли говорить, что все бытовые отходы нарушают естественную красоту природы, хотя бы с эстетической точки зрения.

Основной способ избавления окружающей среды от загрязнения бытовыми отходами заключается в создании технологий, позволяющих экономно и без вреда для экологии перерабатывать ТБО, и полученное сырьё снова пускать в производство. Слово «экономно» очень важно, так как сейчас переработка, например, той же резины, стоит дороже, чем добыча и переработка нефти для получения такого же количества резины. То есть, утилизировать невыгодно!

7. Ещё одна экологическая проблема – это образование антропогенного ландшафта вместо природного. Вообще под антропогенным ландшафтом подразумевают любое изменение природного ландшафта человеком. Все виды антропогенного ландшафта можно разделить на две категории.

Первая – это поля культурных растений, парки, лесополосы, и другие виды ландшафта, в которых сохраняются некоторые элементы естественного сообщества. Вред образования таких антропогенных ландшафтов заключается в снижении видового разнообразия данной территории. Например, там, где может быть разнотравье, теперь растёт один вид – пшеница, с незначительными примесями других видов. Но в этом случае сохраняются хотя бы некоторые члены сообщества.

Вторая группа – это насыпи, запруды, терриконы, карьеры, и т. д. При их образовании природные сообщества уничтожаются полностью, либо кардинально меняются.

Как правило, весь антропогенный ландшафт создаётся без учёта потребностей природы. В результате происходит сильное изменение или гибель сообществ. Каждая форма антропогенного ландшафта по-своему влияет на природу.

Насыпи затрудняют водосток. Водоотводные трубы, прокладываемые под насыпями, лишь частично решают эту проблему.

Запруды и плотины затрудняют проход рыбы на нерест и с нереста. Таким образом, выше плотины может просто исчезнуть рыба.

Терриконы и карьеры делают обширные пространства непригодными для жизни животных и растений. Первичная сукцессия, т. е. заселение фауной и флорой этих видов антропогенного ландшафта происходит очень медленно.

Методы решения данных проблем: искусственное восстановление природы на не используемых терриконах и в отработанных карьерах. Сохранение и восполнение видового состава живых организмов, обитающих и обитавших на данной территории или акватории. При создании нового антропогенного ландшафта необходимо стремиться как можно меньше нарушать природную среду.

Принимая во внимание всё вышесказанное, можно сделать следующий вывод: на Урале слишком много экологических проблем, чтобы их можно было решить быстро и с малыми затратами. Люди долго использовали богатства Урала, не задумываясь о том, какой вред это наносит природе, и теперь необходимо «расхлёбывать эту кашу». Урал стал первым регионом в России, из которого люди уезжают только из-за неблагоприятной экологической обстановки.

Методов решения экологических проблем множество. Это и очистка сточных вод, и рекультивация почвы, и установка фильтров, восстановление лесов. Не стоит забывать о техническом перевооружении производств: современные технологии наносят куда меньший вред окружающей среде.

Но не менее важно, также прививать экологическое самосознание. Человек – существо биосоциальное, то есть в нём присутствуют два начала: природное и социальное. Люди почему-то не задумываются, что загрязняя природу, они вредят в первую очередь себе, как её неотъемлемой части.

Чем раньше мы начнем возрождать природу, тем больше вероятность того что усилия не будут напрасными, и что человечество сможет выжить.

Термины:

1. Октановое число – число характеризующее сопротивляемость топлива к детонации при сжатии.

2. Цетановое число – число характеризующее склонность топлива к детонации при сжатии.

Источник

Экология Урала

Загрязнение атмосферы Урала

Сильнее всего от проблемы загрязнения воздуха вредными выбросами со стационарных источников страдают экология Челябинской области и экология Свердловской области. В этих регионах находятся промышленные предприятия, которые обеспечивают более 10% вредных выбросов от общего количества загрязнителей атмосферы Уральского района. К примеру, ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ежегодно выбрасывает в атмосферу более 300 000 тонн вредных веществ. Данная цифра равна объёму вредных выбросов за год со всех промышленных объектов Северо-Западного района. И это только одно из предприятий, загрязняющих экологию Урала. А ведь Рефтинская ГРЭС, расположенная в Свердловской области, ежегодно выбрасывает в атмосферу не меньший объём вредных веществ.

Экология Урала неблагополучна для проживания людей. С каждым годом здесь растёт уровень заболеваемости населения. Многие города Уральского района официально признаны вредными для проживания; среди них: Челябинск, Уфа, Курган, Екатеринбург, Нижний Тагил и прочие. Ещё хуже дела обстоят в таких городах, как Каменск-Уральский Свердловской области, Магнитогорск и Карабаш Челябинской области. В них наблюдается кризисная ситуация, равнозначная экологическому бедствию.

С тех пор как в 1910 году в Карабаше был открыт медеплавильный комбинат, концентрация свинца в атмосфере города нередко превышает предельно допустимую норму в 50 раз, показатели по мышьяку там обычно составляют 10 – 25 ПДК.

Экология Урала послужила фактором массового оттока населения. Люди, заботясь о собственном здоровье и благополучии своих детей, покидают этот регион России.

Загрязнение экологии Урала промышленными отходами

На территории одной только Челябинской области захоронения промышленных отходов составляют 15% от общероссийских показателей.

Усугубляет экологическую ситуацию Уральского района и то, что уровень переработки промышленных отходов, загрязняющих окружающую среду, очень невысок. В частности, показатели по переработке серы в серную кислоту из отходящих газов медеплавильных заводов Уральского района не дотягивают даже до 60%. В Свердловской области переработке подвергается менее 0,1% промышленных отходов с повышенным содержанием чёрных, цветных и редких металлов.

Загрязнение почв в Уральском районе

Серьёзной проблемой экологии Урала является и то, что немалое число нарушенных земель располагается практически в городских центрах – на месте отработанных месторождений полезных ископаемых. К примеру, в Нижнем Тагиле такие земли составляют 30% от всей территории.

Загрязнение воды в Уральском районе

В результате, средний показатель степени загрязнённости уральских речных вод намного превышает предельно допустимый уровень. При этом только пятая часть водопроводов Уральского района осуществляет полный цикл очистки питьевой воды.

Ситуацию с загрязнением вод Урала усугубляет тот факт, что 40% городского и 95% сельского населения Уральского района не обеспечено водопроводом и канализацией. В результате, около 80% рек Урала признаны непригодными для использования в системе водоснабжения.

Радиационное загрязнение Урала

Химическое загрязнение Урала

Серьёзную опасность для экологии Курганской области и Удмуртии представляет хранящееся здесь химическое оружие, часть которого составляют сильнодействующие отравляющие вещества. Угроза усиливается с каждым днём, так как с течением времени процессу коррозии подвергаются металлические ёмкости и боеприпасы, содержащие токсичные вещества, – в результате риск утечки отравляющих веществ возрастает.

Список источников:

1) Экология и экономика природопользования. Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Гирусов Э.В. и др. Учебник. Изд. 2-е, перераб., 2002 г.

2) Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. Автор: В.Ф.Протасов. Издательство: финансы и статистика, 2001 г.

3) Экологическое состояние территории России: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений (под ред. Ушакова С.А., Каца Я.Г.) Изд. 2-е, 2004 г.

Анастасия

26.03.2011

Перепечатка материалов статьи без ссылки на сайт запрещена!

Статьи в тему:

- Челябинская область – самый загрязнённый регион России

- Экология Екатеринбурга

- Загрязнение воздуха в России

- Загрязнение атмосферы автотранспортом в России

- Промышленное загрязнение воздуха

- Вред металлургических отходов

- Загрязнители воздуха

- Вред загрязнителей экологии для здоровья человека

- Влияние выхлопных газов на человека

Вы можете приложить к своему отзыву картинки.

Источник