Сравнительный анализ состояния дубравы Буковского пруда

Для исследований мы использовали методику определения возрастного состояния ценопопуляции дуба черешчатого методом учетных площадок (по Т.А.Работнову).

Совокупность особей любого вида в пределах конкретного растительного сообщества образует ценотическую популяцию, или ценопопуляцию. Изучение ценопопуляции именно дуба важно, поскольку он является доминантой, обладающие большой средообразующей способностью, которые получили название эдификаторов— строителей сообществ. Значит, от состояния ценопопуляции дуба будет и зависеть вся жизнь сообщества.

На 10 площадках по 100 м2 (10*10м), мы подсчитывали количество особей дуба разных возрастных состояний. Полевой метод исследований , проведенный неоднократно, через несколько лет, составил основу экологического мониторинга данного биоценоза.

Вывод: Центрированный правосторонний возрастной спектр популяции дуба черешчатого с максимумом на средневозрастных генеративных особей. Популяция стареющая.

Если сравнить с исследованиями, проведенными в последующие годы, то можно заметить, что дубрава способна к возобновлению и процесс старения не идет так быстро, как предполагалось ранее.

Вывод: Центрированный правосторонний возрастной спектр популяции дуба черешчатого с максимумом на средневозрастных генеративных особей. Популяция стареющая. Практически не обнаружено имматурных и виргинильных растений. По этим данным прогноз: популяции — не способна к возобновлению.

Вывод: двухвершинный правосторонний возрастной спектр популяции дуба черешчатого с максимумами на имматурных и старовозрастных генеративных особях. Популяция стареющая, но способная к возобновлению.

Источник

Немного истории

Пруд и лес округ Буковского пруда тесно связан с очень давними событиями, проходившими в ХХ-м веке в военное время. Когда местные жители села Березина-речка и посёлка «Тепличный» (в то время совхоз «Ударник») сообщались с помощью широкой тропы, проходящей через лес на Буковском пруду. Это также был краткий путь школьникам из совхоза «Ударник» в среднюю школу соседнего села.

Свидетели военного времени вспоминают, как долгими месяцами, неделями, днями ждали, не пришла ли долгожданная победа. Дети совхоза наперебой каждым ранним апрельским утром бегали в село Березино — речка, где была радиоточка. Две девочки (одна из них — Потманцева Галина Васильевна), которые не участвовали в этом «соревновании», сами потом не могли объяснить почему, но тайком, на рассвете (9 мая 1945года) отправились в путь, а он путь был совсем неблизким .

Не доходя до села, они увидели, что село не спит, их встречали оживлённые толпы березинореченцев, которые шумно радовались, обнимались, целовались и поздравляли друг друга.

Девочки поняли, что война наконец-то закончилась, и бесконечно счастливые, побежали обратно.Не заметили, как быстро одолели долгую дорогу в родной совхоз, чтобы порадовать родных сельчан долгожданной вестью о наступившей победе. Всю оставшуюся жизнь эти две женщины гордились, что первыми объявили радостную весть односельчанам. Так, по тропе Буковского пруда, пришла весть о победе, и это вошло в историю нашего поселка.

Со слов местных жителей Буковский пруд назван в честь управляющего Буковского, который занимался строительством плотины для создания пруда с водой для орошения. Это название закрепилось и хотя, видимо, официального названия он так не имеет, местные жители это место с водоемом и дубравой вокруг него называют Буковским, а порой Быковским прудом.

Время строительства плотины неизвестно, но, видимо, это произошло на рубеже 19-20 веков. Дело в том, что плотина, благодаря которой и существует пруд, сохранилась в крепком виде до сих пор. Она укреплена по краям ивами, корни которых держат ее от размыва и создают живописную аллею по краям пруда и плотины. Подобным образом была создана плотина на более знаменитом пруду нашей местности – Лагерском, которые многие саратовцы знают по оздоровительному лагерю «Ударник». Природный комплекс Лагерского пруда, возможно, не является уникальным в научно-биологическом смысле, но современная история нашего поселка связана с ним неразрывно. Совместное детище помещика Усачева и зажиточных болдыревских крестьян, пруд является живым памятником их мудрости и дальновидности.

Русло древней речки, питаемой родниками, было пересыпано рукотворной плотиной и засажена ивами для укрепления. Вокруг пруда за многие годы сформировался лес, эдификатором которого стал дуб.

Болдыревские мужики предоставили подводы, а помещик нанял рабочих.

Таким образом, была создана искусственная преграда на течении древней речки, устье которой находилось раньше у древнего города Увека.

Если идти сейчас вдоль оврага, бывшего русла речки, то мы и придем к Буковскому пруду, плотина которого расположена на бывшем русле той же реки.

После создания первой плотины и образования Лагерского пруда, речки не стало, но край наш – родниковый, поэтому бурный ручей до сих пор питает Буковский пруд. Понижение в рельефе местности, обилие подземных вод – условия, которые способствовали образованию дубравы вокруг Буковского пруда.

Источник

Конкурс методических разработок для педагогов Номинация «Лучшее методическое пособие»

Главная > Конкурс

| Информация о документе | |

| Дата добавления: | |

| Размер: | |

| Доступные форматы для скачивания: |

Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке.

Цель работы: определение жизненных форм растений и уровня их жизненного состояния

Изучите разнообразие растений в пределах пришкольного участка

уровень жизненного состояния

а) Какие жизненные формы растений преобладают на территории пришкольного участка? Почему?

б) Каков уровень их жизненного состояния? Какие действия необходимо предпринять для повышения уровня жизненного состояния?

Методические рекомендации. Практическая работа требует длительного времени, поэтому рационально распределение учащихся на группы исследователей, при последующем объединении данных всех групп. Предполагается урочная проектная деятельность учащихся .

«Гигиеническая оценка микроклимата помещений»

Цель работы: определите соответствие санитарно-гигиенические требования кабинета биологии нашей школы.

линейки 1 м ( рулетки)

1.Выпишите в тетради требование, соответствующие норме в данном кабинете , и поставьте знак +.

2. Выпишите в тетради требование, не соответствующие норме и поставьте знак — .

3. Подсчитайте количество + и -,сделайте вывод о соответствии учебного кабинета санитарно-гигиеническим требованиям.

1. Размещение ученических столов (парт) в кабинете.

1.В учебных кабинетах обычной прямоугольной конфигурации столы размещаются в три ряда с соблюдением нужной освещенности рабочих мест, разрывов между рядами парт (столов) и стенами. При этом должно выдерживаться следующее расстояние:

от наружной стены до первого ряда парт (столов) – не менее 0,5м;

от внутренней стены до третьего ряда – 0,5м;

от задней стены до последних парт (столов) – 0,65м;

от классной доски до первых парт (столов) – 2м;

от классной доски до последней парты (стола) – не более 8м;

между рядами – 0,6м.

2.В классе в соответствии с количеством ростовых групп необходимо ставить мебель не менее трех различных групп (номеров). Если возникает затруднение с подбором мебели, лучше посадить школьника за парту большего, чем требуется, номера.

Для школьников принята ростовая шкала с интервалом в 15см. В соответствии с этой шкалой изготавливаются парты и комплекты ученических столов со стульями шести номеров.

Размеры парт, ученических столов и стульев

Высота крышки стола, обращенного к ученику (над полом, в см)

Высота переднего края сиденья (над полом, в см)

3.Согласно гигиеническим требованиям рабочие места в классах и кабинетах за первыми и вторыми партами в любом ряду нужно отводить учащимся со сниженным слухом. 4.Учащиеся с пониженной остротой зрения должны сидеть за первыми партами в ряду у окна. При хорошей коррекции остроты зрения очками учащиеся могут сидеть в любом ряду. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места лучше отводить дальше от окон.

Не менее двух раз за учебный год учащихся, сидящих в 1-м и 3-м рядах, меняют местами, не нарушая соответствия номера парты их росту.

5.Поверхность классной доски должна быть ровной, без изъянов и выпуклостей, равномерно окрашенной по всей площади. Цвет покрытия может быть темно-зеленым, темно-коричневым, черным. Состояние зрительных функций, а также работоспособность учащихся более благоприятны при чтении и списывании текста, написанного на темно-зеленой доске ярко-желтым мелом. Нижний край классной доски над полом устанавливается: для начальной школы на уровне 75-80 см, для учащихся 5-1 1-х классов — 80-90 см.

2. Освещение учебных кабинетов .

1.Основной поток света в учебных помещениях должен предусматриваться только с левой стороны от учащихся.

2 .Во время учебных занятий яркий свет не должен слепить глаза, поэтому световые проемы в стене, на которой расположена классная доска, не допускаются.

3.Беспорядочное развешивание на стенах учебных помещений плакатов, стендов и др. резко снижает светоотражение поверхностей, вот почему все пособия следует развешивать на стене, противоположной доске, так, чтобы верхний край предметов не располагался выше 1,75 см от пола. Шкафы и другое оборудование следует устанавливать у задней стены помещения.

4.В кабинете биологии оптимальной является ориентация окон на юг.

Светопроемы учебных кабинетов оборудуются регулируемых солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами, Шторы из поливинилхлоридной пленки не используются.

5.Классная доска освещается двумя установленными параллельными ей зеркальными светильниками. Указанные светильники размещают выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений рекомендуется:

не закрашивать оконные стекла;

не расставлять на подоконниках цветы — их следует размещать в переносных цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон;

очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной).

3. Отделка учебных кабинетов.

1.Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения:

Следует использовать следующие цвета красок:

• для стен учебных помещений — светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого;

• для мебели (парты, столы, шкафы) — цвета натурально дерева или светло-зеленый;

• для классных досок — темно-зеленый, темно-коричневый;

• для дверей, оконных рам — белый.

4.. Воздушно-тепловой режим.

Площадь исправно работающих фрамуг и форточек в учебных кабинетах должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

Учебные кабинеты проветриваются во время перемен. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, а до начала и после занятий осуществляется сквозное проветривание.

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Длительность проветривания помещений (мин.)

Источник

Лес нашего детства

Сетевой фестиваль экологического воспитания — 2013

II направление — конкурс ученических проектов

Номинация 1. «Биосфера»: проблемы природных экосистем.

Лес нашего детства.

Кондрашина Дарья, Ислямова Ралия

МОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Тепличный Саратовского района Саратовской области».

Саратовская область, Саратовский район,

П. Тепличный, ул. Перспективная д. 7кв.2

Саратовская область, Саратовский район,

П. Тепличный, ул. Ефремова д. 26

, учитель биологии и экологии

МОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Тепличный Саратовского района Саратовской области».

Саратовская область, Саратовский район,

В данной работе представлены результаты исследования природного объекта — дубравы, возникшего вокруг искусственно созданного водоема нашей местности Буковского пруда. Объект находится на окраине г. Саратова и испытывает возрастающую рекреационную нагрузку.

Результаты исследований наглядно показывают плачевное состояние биоценоза, негативные процессы, происходящие внутри популяции вида — эдификатора.

Анализ полученных данных заставляет изменить отношение и поведение в этом биоценозе, побуждает учащихся к активным действиям по восстановлению биоценоза, либо торможению негативных процессов в нем.

2.Экологическое состояние дубравы Буковского пруда……………

2.1. Дуб — как природный объект

2.2. Немного истории ………………………………. ……… 3

2.3. Сравнительный анализ состояния дубравы Буковского пруда

Это место, Буковский пруд, для каждого поколения отложило свой тёплый отпечаток в душе и долгую память для каждого.

В жаркий зной здесь можно подышать прохладой и свежестью, зимней студёной порой скатиться на санках, с восторгом и замиранием сердца с самой горы аж до середины пруда на замёрзшую гладь,

Буковский пруд собирает много девчонок и мальчишек покататься на коньках, радостными и румяными проводить зимние каникулы в родном лесу.

Моя бабушка вспоминает время, когда летом в этих местах можно было набрать столько грибов, что их хватало насолить вдоволь на три-четыре года.

Земля в этих местах богата не только грибами, но и разнообразными кустарниками, такими как; калина, ежевика, орешник. Не раз дарил свои плоды фундука для запаса на зиму, а ежевика в варенье могла подкрепить здоровье в зимнюю стужу.

Фото 1.Буковский пруд и дубрава (фото автора)

Бабушка с моей старшей сестрой взяли отросточек дуба из дубравы и посадили его на участке двора, он принялся и теперь ему уже семнадцать лет.

Эти богатые места, богаты не только для души, но и прекрасны для глаз. Сюда приходят не только ребята. Старых и пожилых людей манит тихая гладь прохладного пруда.

Моя старшая сестра каждую весну с друзьями собирала здесь вербу, и как-то раз, им довелось увидеть маленького пожилого старичка, стоявшего с холстом и палитрой, который рисовал чудесный пейзаж Буковского леса. Он оказался художником.

Места действительно прекрасны, можно передавать на холст любой уголок этой дубравы, и каждый хорош по-своему, в любое время года, будь то зима или лето, весна или осень.

Нужно беречь свой уголок! Это наше достояние, и достояние будущих наших поколений.

Меня заинтересовала работа по изучению экологического состояния данной дубравы, и мне очень хотелось помочь решению проблем, связанных с Буковским лесом ()

Цель работы — определить каково сегодняшнее состояние и, отсюда, будущее дубравы Буковского пруда?

Ø провести исследование ценопопуляции дуба методом полевого исследования

Ø сравнить полученные данные с данными более ранних исследований

Ø выявить причины изменений

Ø предложить пути возможных решений проблем биоценоза.

2.1. Дуб — как природный объект

Научная классификация вида:

Отдел Цветковые (Покрытосеменные)

Вид Дуб черешчатый

Листопадное дерево, достигающее 50 м высоты, семейства буковых. Кора у старых деревьев (с 50—60 лет) буро-серая, трещиноватая, толщиной до 10 см, у молодых стволов и ветвей серебристо-серая, трещиноватая, у молодых побегов гладкая, оливково-бурая в коре. Цветки однополые, растение однодомное.

Фото 2. Плоды дуба

Плоды — желуди, буровато-желтые с продолговатыми полосками и шипиком на верхушке, погружены в неглубокую чашевидную плюску. Дуб начинает цвести в конце апреля -начале мая, а плоды созревают в сентябре — начале октября. Размножение семенное; желуди разносятся птицами потому, что в плодах содержится :до 40 % крахмала;5-8 дубильных веществ 4 сахара, жирное масло — до 5 %.

Кора молодых ветвей, тонких стволов используется в качестве вяжущего, для полосканий при гингивитах, стоматитах, воспалительных процессах зева, глотки, гортани и для лечения ожогов, заменяет импортную ратанию. В гомеопатии — при опухолях селезенки и печени, при алкоголизме. Во Франции отвар — при туберкулезе, рахите. В Англии мазь — для лечения обморожений. Настой — при гастритах и энтеритах, язве желудка, желудочных кровотечениях, колитах, дизентерии, холере. Примочки — при кожных заболеваниях, пролежнях.

Содержащиеся в дубовой древесине таниды придают напиткам своеобразный вкус и аромат. Порошок из коры молодых ветвей и тонких стволов в ветеринарии — для присыпки ран, отвары и микстуры — как вяжущее и противогнилостное средство при диспепсиях, гастритах и энтеритах у сельскохозяйственных животных

Так же древесина применяется в кораблестроении, для различных построек, поделок, шпал, паркета, в мебельном и бондарном производствах. Отходы — для производства дубильных экстрактов. После длительного пребывания в воде дуб становится “мореным”, имеет черный цвет, но крепости своей не теряет — ценится во всяких поделках.

Растет в широколиственных лесах и дубравах. Дуб относится к теплолюбивым деревьям. Часто страдает от поздних весенних заморозков. Относительно светолюбив, и в молодом возрасте, когда он медленно растет, часто заглушается быстрорастущими деревьями (березой, осиной и грабом) любит осветлённые места.

Ни одно дерево не пользовалось у народов Европы такой любовью и почетом, как дуб. Вероятно старейшим представителем следует считать Стелмужский дуб, в Латвии, его возраст, по разным оценкам от 1500 до 2000 лет. Славяне, древние греки, римляне считали его священным, поклонялись ему, приписывали чудодейственные свойства.

Считалось, что дуб был дан богами людям как великий подарок.

Без разрешения жрецов нельзя было срубить дуб, обломать ветку потому, что в Греции она была символом силы, могущества, знатности. Дубовыми ветками награждали воинов, совершивших великие подвиги. Греки считали, что дуб появился на земле раньше других деревьев, и посвящали его богу света, наук и искусства Аполлону.

Славяне же посвятили дуб Перуну. Под священными дубами у славян проходили собрания, судилища, свадебные обряды

Буковский пруд и лес округ Буковского пруда тесно связан с очень давними событиями, проходившими в ХХ-м веке в военное время. Когда местные жители села Березина-речка и посёлка «Тепличный» (в то время совхоз «Ударник») сообщались с помощью широкой тропы, проходящей через лес на Буковском пруду. Это также был краткий путь школьникам из совхоза «Ударник» в среднюю школу соседнего села.

Фото 3.Дубрава Буковского пруда

Не доходя до села, они увидели, что село не спит, их встречали оживлённые толпы березинореченцев, которые шумно радовались, обнимались, целовались и поздравляли друг друга. Девочки поняли, что война наконец-то закончилась, и бесконечно счастливые, побежали обратно. Не заметили, как быстро одолели долгую дорогу в родной совхоз, чтобы порадовать родных сельчан долгожданной вестью о наступившей победе. Всю оставшуюся жизнь эти две женщины гордились, что первыми объявили радостную весть односельчанам. Так, по тропе Буковского пруда, пришла весть о победе, и это вошло в историю нашего поселка.

Со слов местных жителей Буковский пруд назван в честь управляющего Буковского, который занимался строительством плотины для создания пруда с водой для орошения. Это название закрепилось и хотя, видимо, официального названия он так не имеет, местные жители это место с водоемом и дубравой вокруг него называют Буковским, а порой Быковским прудом.

Время строительства плотины неизвестно, но, видимо, это произошло на рубеже 19-20 веков. Дело в том, что плотина, благодаря которой и существует пруд, сохранилась в крепком виде до сих пор. Она укреплена по краям ивами, корни которых держат ее от размыва и создают живописную аллею по краям пруда и плотины. Подобным образом была создана плотина на более знаменитом пруду нашей местности – Лагерском, которые многие саратовцы знают по оздоровительному лагерю «Ударник». Природный комплекс Лагерского пруда, возможно, не является уникальным в научно-биологическом смысле, но современная история нашего поселка связана с ним неразрывно. Совместное детище помещика Усачева и зажиточных болдыревских крестьян, пруд является живым памятником их мудрости и дальновидности.

Русло древней речки, питаемой родниками, было пересыпано рукотворной плотиной и засажена ивами для укрепления. Вокруг пруда за многие годы сформировался лес, эдификатором которого стал дуб.

Фото 4. Оздоровительный лагерь «Ударник» на берегу Лагерского пруда

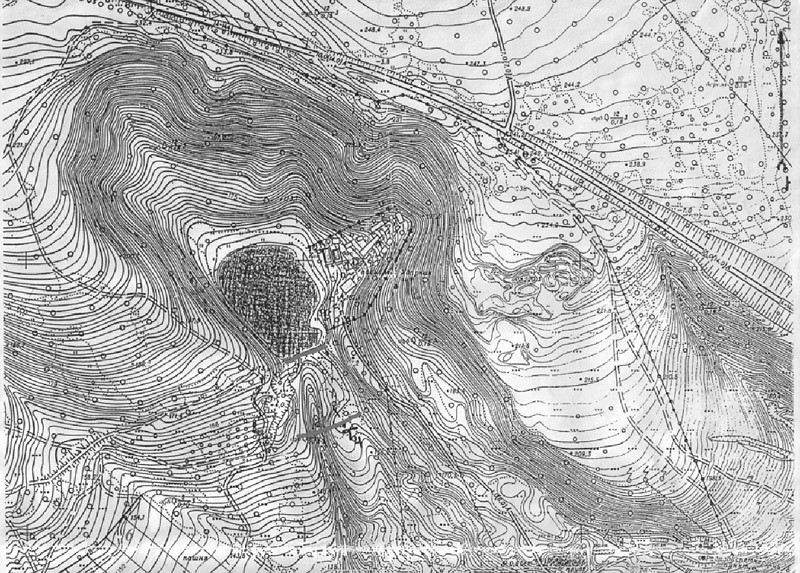

Если идти сейчас вдоль оврага, бывшего русла речки (см. п.8 рис.1), то мы и придем к Буковскому пруду, плотина которого расположена на бывшем русле той же реки.

После создания первой плотины и образования Лагерского пруда, речки не стало, но край наш – родниковый, поэтому бурный ручей до сих пор питает Буковский пруд. Понижение в рельефе местности, обилие подземных вод – условия, которые способствовали образованию дубравы вокруг Буковского пруда.

Рис.1.Топографическая карта нашей местности

Источник