- Характеристика угольных бассейнов РФ

- Основные угольные бассейны России и их особенности

- Карта угольных бассейнов России

- Основные угольные бассейны России

- Проблемы угольных бассейнов

- Характеристика угольных бассейнов России

- Основные угольные бассейны

- Печорский каменноугольный бассейн

- Кузнецкий каменноугольный бассейн

- Канско-Ачинский буроугольный бассейн

- Южно-Якутский каменноугольный бассейн

- Что мы узнали?

- Угольная промышленность: карта добычи в России, запасы и крупнейшие бассейны

- Необходимость добычи угля

- Запасы угля в России

- Месторождения

- Крупнейшие объекты

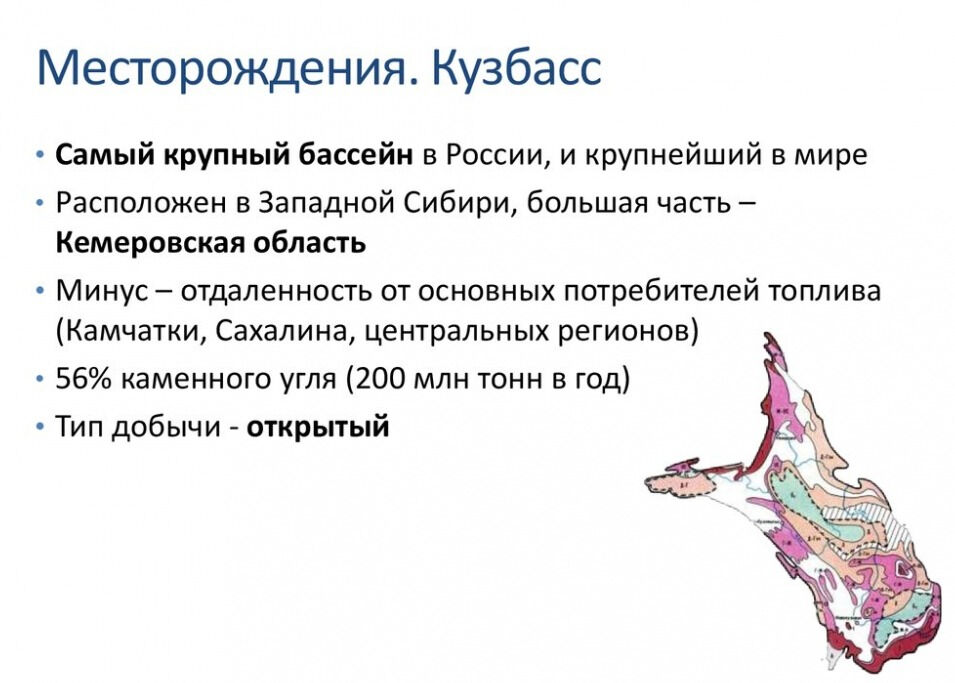

- Кузбасс

- Канско-Ачинский бассейн

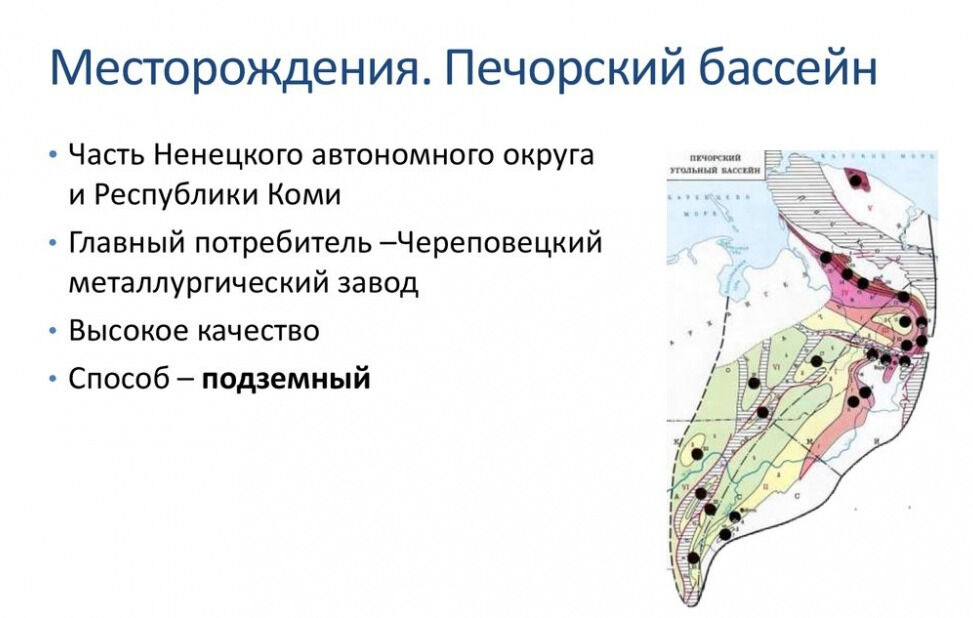

- Печорский

- Иркутский

- Донбасс

- Минусинский

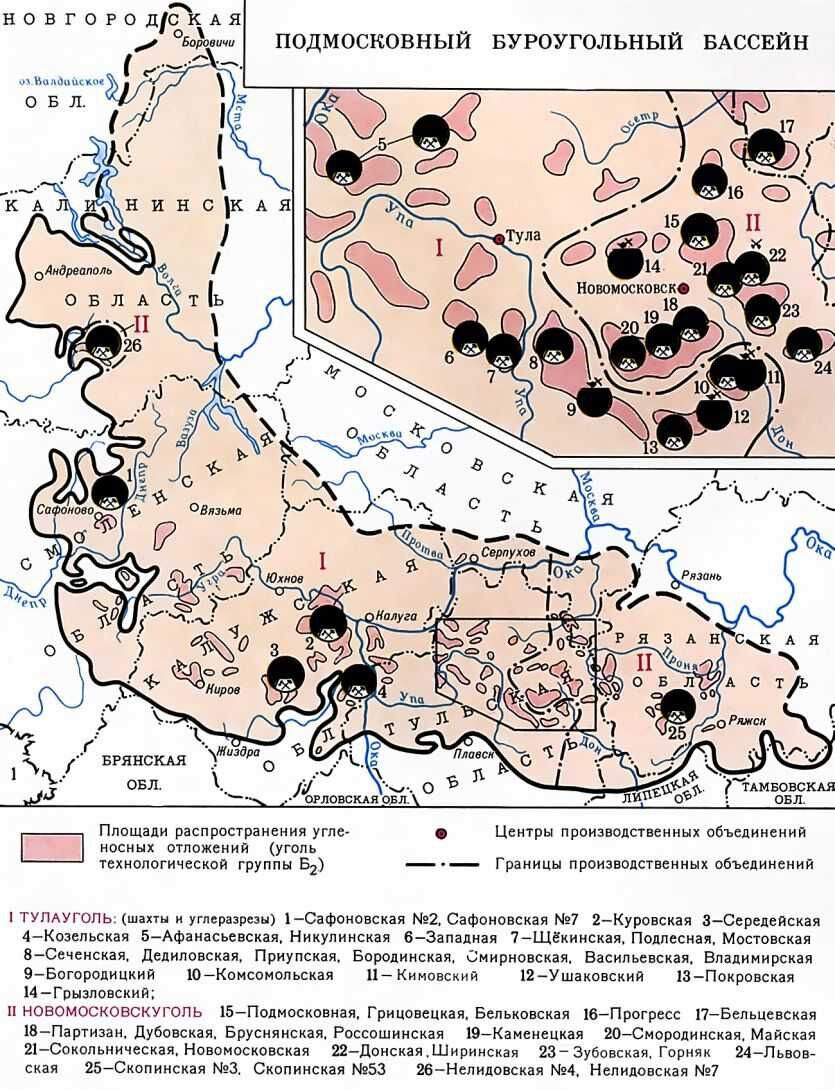

- Подмосковный

- История добычи угля

- Особенность размещения предприятий

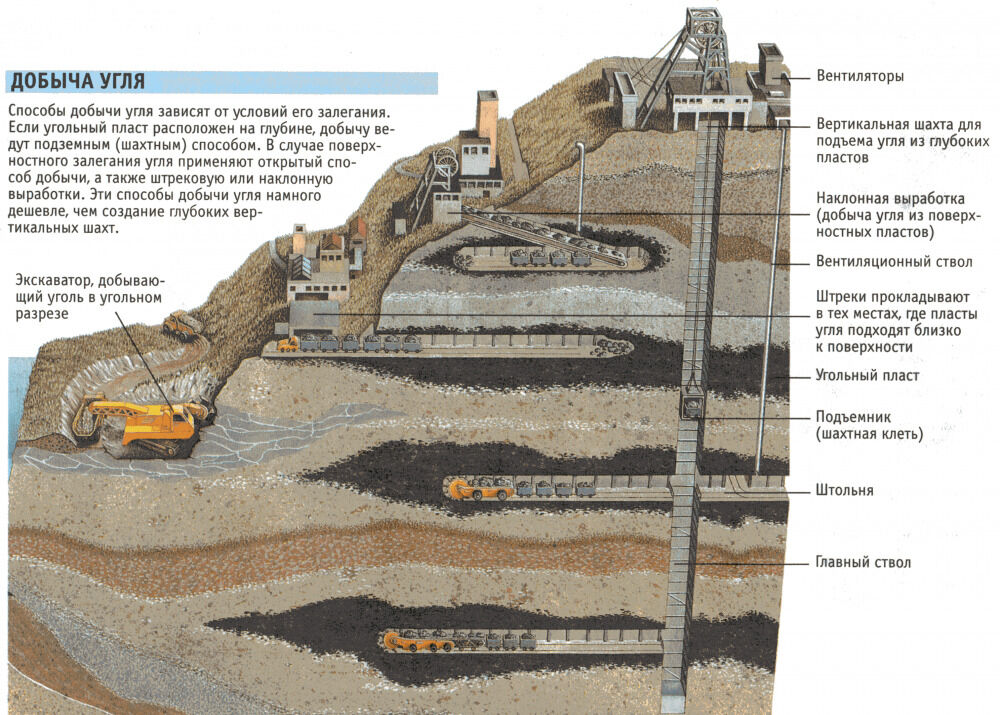

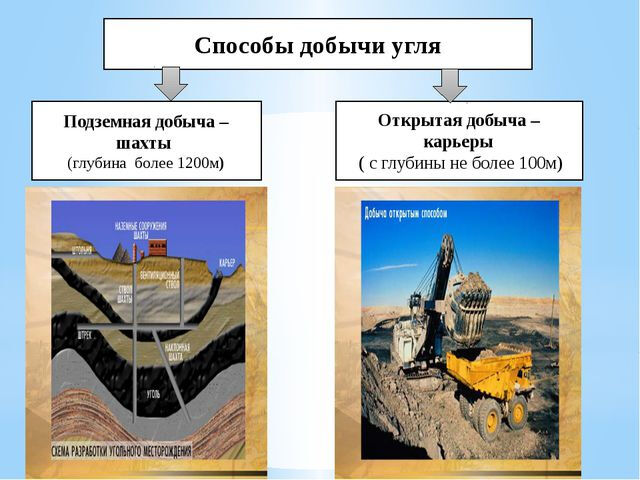

- Способы добычи

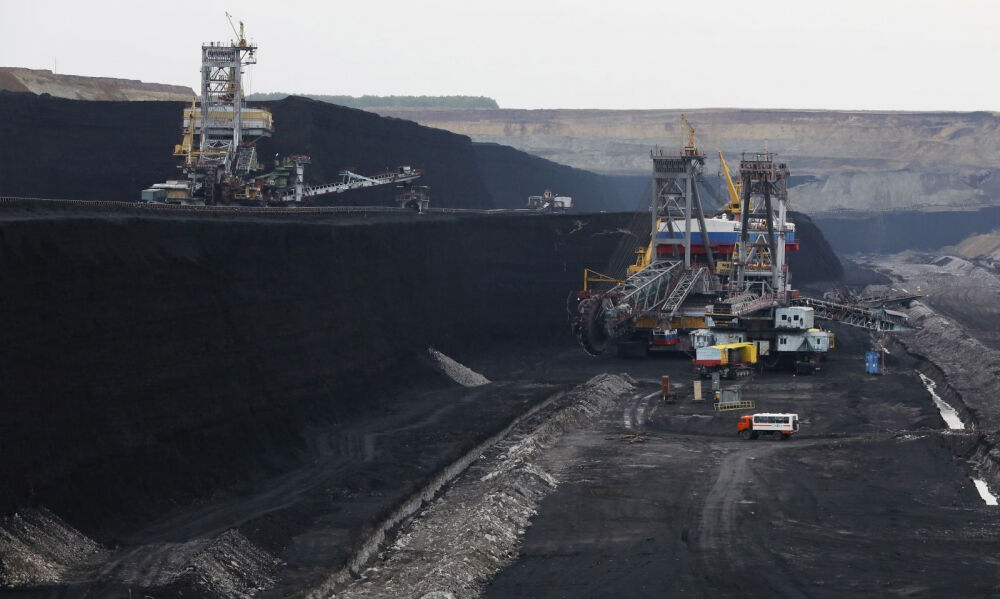

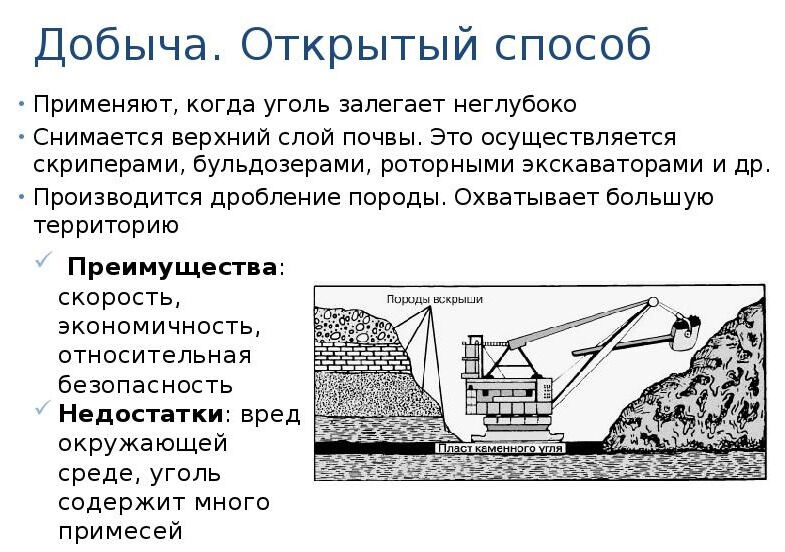

- Открытый

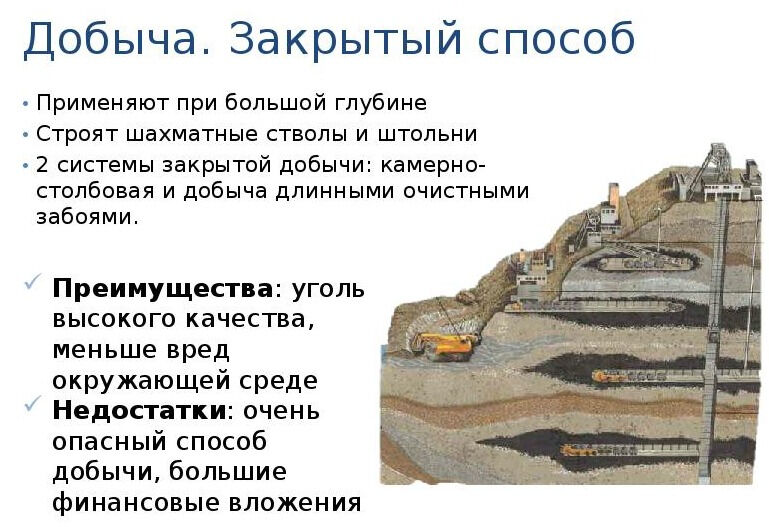

- Закрытый

- Экономическое значение

- Проблемы

- Перспективы развития

- Видео

Характеристика угольных бассейнов РФ

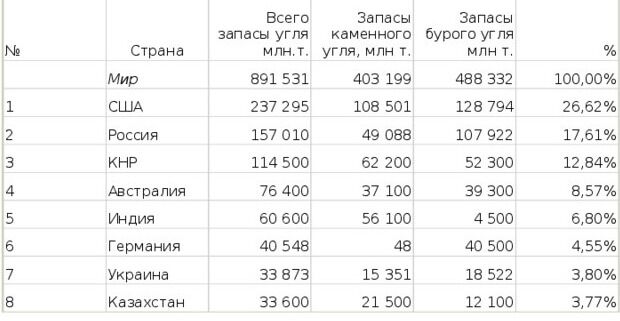

Россия располагает разнообразными типами углей — бурыми, каменными, антрацитами — и по запасам занимает одно из ведущих мест в мире. Общие геологические запасы угля составлют 6421 млрд. т, из них кондиционные — 5334 млрд. т. Свыше 2/3 общих запасов приходится на каменные угли. Технологическое топливо — коксующиеся угли — составляют 1/10 от общего количества каменных углей.

Угольный бассейн — крупная площадь сплошного или прерывистого развития угленосных отложений с пластами ископаемого угля. Границы угленосного бассейна определяются с помощью геологической разведки. В России угольная отрасль хорошо развита и считается одной из самых крупных в мире. Почти все угледобывающие шахты принадлежат частным компаниям. Благодаря этому соблюдается своевременная модернизация оборудования и улучшение рабочих условий, чтобы увеличивалась конкурентоспособность предприятия. В общей сложности, в России находится больше одной трети мировых залежей угля

ПЕЧОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН — расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя и протягивается от средного течения р. Печоры до Баренцева моря на Севере ,до гряды Чернышева на 3ападе, в пределах республики Коми и Архангельской обл. Общая пл. составляет ок. 100 тыс. км. Гл. реки — Печора, Уса, Коротаиха.

Угленосная толща пермского возраста содержит до 45 рабочих пластов угля, суммарной мощностью до 60 м Зольность углей от 16 до 27%, иногда — выше.

Первые сведения об углях П. у. б. относятся к 1881 — 82. Добыча угля началась в 1934, но получила развитие после окончания строительства Печорской ж. д. (1941), продолженной затем до г. Салехарда. Осн. пром. р-ны — Интинский, Воркутинский, Хальмерюсский и Юньягинский. Угли в основном используются для коксования на Череповецком метал лургич. з-де, в промышленности Санкт-Петербурга и на ж.-д. транспорте.

КУЗНЕЦКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙНКузбасс,

один из самых крупных угольных бассейнов СССР и мира, второй после Донецкого угольного бассейна угольная база СССР и РФ. Большая часть бассейна находится в пределах Кемеровской обл., незначительная часть — в Новосибирской обл. и Алтайском крае.

Располагается на терр. Кузнецкой котловины. Общая площадь котловины составляет ок. 70 тыс. км 2 , из них 26,7 тыс. км 2 заняты угленосными отложениями.

Впервые выходы угольных пластов были открыты в 1721. Особенно широко развернулись разведка и геологич. исследования в бассейне в 1930, после 16-го съезда ВКП(б) в связи с решением создать новую мощную угольно-металлур-гич. базу (Урало-Кузнецкий комбинат).

. Угленосная толща содержит ок. 260 угольных пластов различной мощности, неравномерно распределённых по разрезу: в кольчугин-ской и балахонской — 237, в тарбаганской — 19 и барзасской — 3 (суммарная макс. мощность 370 м). Преобладающая мощность пластов угля от 1,3 до 3,5 м. Имеются пласты в 9-15 и даже в 20 м, а в местах раздувов до 30 м. По петрографич. составу угли в балахонской и кольчугинской сериях в основном гумусовые, каменные и переходные от бурых к каменным. По качеству угли разнообразны (см. карту) и относятся к числу лучших. В глубоких горизонтах они содержат: золы 4-16%, влаги 5-15%, фосфора до 0,12%, летучих веществ 4 — 42%, серы 0,4-0,6%; обладают теплотой сгорания 7000 — 8600 ккал/кг (29,1 — 36,01 Мдж/кг); угли, залегающие

вблизи поверхности, характеризуются более высоким содержанием влаги и золы и пониженным — серы.. Угли используются в коксовой и хим. пром-сти и как энергетическое топливо. Общие геологич. запасы до глубины 1800 м составляют 725 млрд. т.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Основные угольные бассейны России и их особенности

Угольная отрасль Российской Федерации довольно неплохо развита, и ее считают сегодня одной из крупнейших в мире. Под угольным бассейном следует понимать огромную площадь земли с прерывистыми и сплошными залежами ископаемого угля.

В минувшие годы угольную промышленность России реструктуризировали. Практически каждое угледобывающее предприятие нашей страны находится в настоящее время в собственности у частных компаний. Собственно, именно по этой причине на шахтах соблюдают своевременную модернизацию оснащения и постоянно улучшают условия работы. Таким образом, угольные предприятия в значительной степени повышают собственную конкурентоспособность.

В Российской Федерации находятся свыше трети общемировых угольных залежей. Что касается качества этого энергоносителя, то оно варьируется в зависимости от своего местоположения. В пределах 43 процентов промышленных угольных запасов нашего государства полностью соответствуют международным стандартам. Границы угольных бассейнов определяют при помощи геологической разведки.

Карта угольных бассейнов России

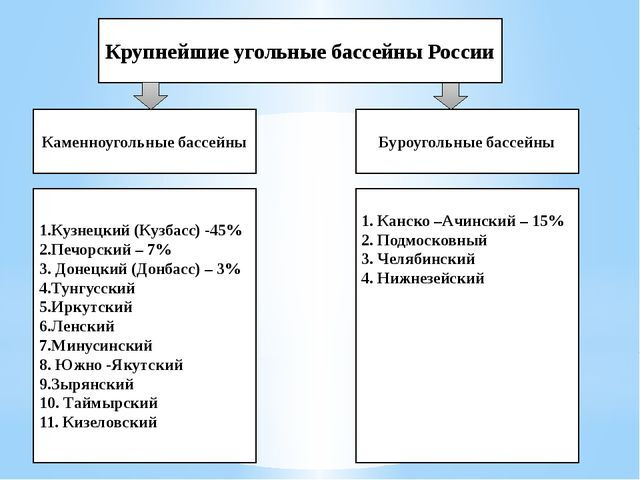

Основные угольные бассейны России

- Кузнецкий угольный бассейн. Находится в южной части Западной Сибири.

Крупнейшее месторождение угля в мире. Здесь добывают примерно 56 процентов каменного угля и около 80 процентов коксующегося угля от общего объема производства России .

- Минусинский угольный бассейн. Располагается в Хакассии .

Суммарный запас – около 2,7 миллиарда тонн.

- Печорский угольный бассейн.

Общие запасы оценивают в 344 млрд тонн. Уголь добывают на глубине 300 метров.

- Ленский угольный бассейн. Разведанный запас угля – 1 647 миллиарда тонн.

- Иркутский угольный бассейн. Запасы достигают в пределах 7,5 миллиарда тонн.

- Тунгусский угольный бассейн. Общий геологический запас специалисты оценивают в 2 345 миллиарда тонн.

- Подмосковный угольный бассейн. Геологический запас – 11,8 миллиарда тонн.

- Канско-Ачинский угольный бассейн.

- Кизеловский угольный бассейн.

- Восточно-Донецкий угольный бассейн.

Проблемы угольных бассейнов

Следует отметить, что подавляющее большинство запасов угля располагаются в плохо развитых азиатских регионах Российской Федерации с точки зрения промышленности. Кроме того, плохие географические и погодные условия повышают производственные, транспортные и социальные затраты. Данные факторы влияют на принятие решений в части разработок новых месторождений угля.

Свыше половины рынка угольной сферы формируют сегодня такие крупные компании как «Южный Кузбасс» , «Евраз» и «Сибуглемет». Добываемый ими твердый и полутвердый уголь несет огромную ценность для всей промышленной отрасли.

Источник

Характеристика угольных бассейнов России

Основные угольные бассейны

Таблица «Угольные бассейны России»

Название бассейна

Экономический район

Способ добычи

Глубина залегания

Тип угля

Подземный, открытый незначительно

Открытый, подземный, гидравлический

Печорский каменноугольный бассейн

Находится в Коми и Ненецком национальном округе, основная площадь лежит за полярным кругом в зоне многолетней мерзлоты. Первая шахта начала работу в 1934 году.

Запасы превышают 344 млрд тонн.

Преобладает шахтная добыча, особенно опасная из-за специфики местных пластов, которые содержат много метана. Средняя мощность угольных пластов около 1,50 м.

Бассейн имеет свои обогатительные фабрики, поставляя потребителям очищенный уголь.

Потребители: коксующийся уголь отгружается на металлургические производства Череповца и Липецка, энергетический поступает на ТЭС Северного региона.

Перевозки обеспечивает Северная железная дорога.

Кузнецкий каменноугольный бассейн

Кузбасс – основной поставщик угля России, где добывается около 60% каменного угля и почти 80% коксующихся углей страны.

Размещается в Кемеровской области, краевые части в Новосибирской области и Алтайском крае. В середине 20-х годов ХХ века начато промышленное освоение. Запасы разной глубины залегания 747 млрд тонн. В бассейне действуют 58 шахт, 36 угольных разрезов, 25 обогатительных фабрик. В 2018 году объем добычи превысил 255 млн тонн.

Рис. 1. Проходческий комбайн в шахте.

Мощность пластов от 1,5 м до 15-20 м, на отдельных участках 30 м. До 45% добычи составляют коксующиеся угли, которые поставляются на металлургические комплексы страны. Растет экспорт углей различных марок, в 2018 году он составил около 60%. Энергетические угли используют ТЭС и ТЭЦ Урал и Западная Сибирь.

В Кузбассе работает станция подземной газификации, где уголь превращается в горючий газ; газ используется в котельных.

Канско-Ачинский буроугольный бассейн

Расположен на территории Красноярского края, небольшие участки выходят в Иркутскую и Кемеровскую области. Добыча ведется с 30-х годов ХХ века. Общие запасы больше 600 млрд тонн.

Угли бурые, на одном месторождении вскрыты маломощные пласты каменного угля, поступившие в разработку.

Продуктивные пласты имеют мощность 50-100 м. Залегание близко к поверхности и большая мощность пластов объясняют их низкую себестоимость.

Бассейн пересекает Транссиб, что облегчает транспортировку угля.

В бассейне принимают меры по восстановлению земель, отправляя плодородный слой на хранение и ссыпая пустую породу на дно отработанных карьеров; в конце работ почва занимает прежнее место, где высаживают лес.

Бассейн обеспечивает топливом южные области Сибири.

Рис. 2. Канско-Ачинский угольный бассейн.

Южно-Якутский каменноугольный бассейн

Находится на юге Якутии. Запасы более 57 млрд тонн коксующегося угля, пласты мощностью 25-27 м.

Эльгинское месторождение в бассейне – крупнейшее в стране.

Рис. 3. Эльгинское месторождение.

Что мы узнали?

Мы узнали основные бассейны страны, познакомились с характеристикой угольных бассейнов России. Оказывается, главные бассейны разрабатываются с начала ХХ века, и дают уголь до сих пор. У истоков угольной промышленности стоит Петр I.

Источник

Угольная промышленность: карта добычи в России, запасы и крупнейшие бассейны

В России угольная промышленность по объемам добычи занимает пятое место в мире. В ее недрах содержится 30% всех мировых запасов каменного угля, что делает ее одним из лидеров по его добыче.

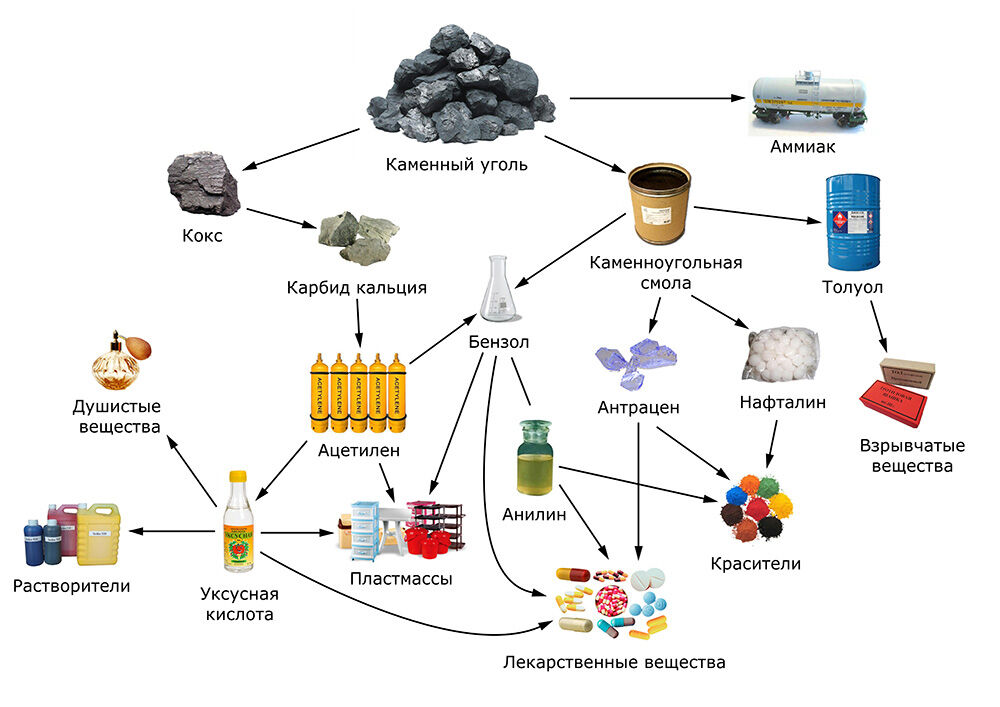

Уголь относится к стратегически полезным ископаемым, он является топливом, также используется для производства искусственных волокон и пластмасс, специальные сорта применяются в черной металлургии при изготовлении кокса. Переработка нефти и газа с каждым годом обрастает огромным количеством сложностей, на фоне которых использование угля становится все более перспективным.

Необходимость добычи угля

В мировой энергетике среди фундаментальных топливных ресурсов на долю угольной составляющей приходится пятая часть (23%), при производстве электроэнергии она равна 38%, а в металлургии доходит до 70%. Точно так же, как и другие углеводородные ископаемые (нефть, газ), он является невосстанавливаемым ресурсом.

Сейчас на основе угля производят порядка 40% всей электроэнергии, однако так было не всегда. К примеру, в 1960 году на его долю приходилось производство половины электроэнергии, но спустя десятилетие его доля составляла всего одну треть. Такое снижение использования было связано с высоким уровнем загрязнений, которые он вызывал по сравнению с газом. Основные загрязнения приходятся на неполностью сгоревшие фракции и выделяемый углекислый газ.

Ежегодное увеличение стоимости газа и нефти привели к возникновению тенденции возврата на относительно дешевые угли. Китай, Индия и Япония оповестили о составлении планов по увеличению доли их использования. По прогнозам, уровень потребления будет расти на 1,5% ежегодно.

Общий объем добычи угля всех классов составляет порядка 5 млрд тонн в год. Угольная промышленность является неотъемлемым звеном ТЭК, три четверти мощностей угледобывающей отрасли идет на производство топлива, остальное становится сырьем для химической промышленности.

Помимо традиционного использования его также применяют для изготовления:

- синтетического горючего жидкой фракции;

- метана;

- электродных и футеровочных компонентов;

- углеводородных адсорбентов;

- гуминовых препаратов.

Россия занимает лидирующие позиции в торговле и производстве угля. После распада СССР была произведена реструктуризация, в результате которой производство коксующего угля полностью перешло в частный сектор. Добываемый на территории России уголь имеет достаточно большой разброс по качеству и расходам на добытую тонну, колебания составляют от $17/т до $60/т.

Запасы угля в России

Российские недра обладают очень большими запасами угля, которые сконцентрированы в так называемых угольных бассейнах и месторождениях. Под бассейном понимают обширные территории площадью не ниже 10 тысяч км 2 , которые содержат пласты углей, сформированных в одно время и при одинаковых условиях. Угольные месторождения представляют собой образования поменьше с характерной геологической структурой.

Главные залежи сконцентрированы в труднодоступных восточных регионах: Сибирь и вся территория к востоку за ней содержит порядка 76% от общего числа.

Передовые научные технологии позволили снизить затраты на добычу, что вернуло ему утраченную за последние годы популярность. Эти инновации позволили России получать высококачественный энергетический уголь. Однако он все же уступает по своим свойствам австралийскому и североамериканскому.

Месторождения

На данный момент насчитывается порядка 26 угольных бассейнов и более 600 месторождений, разработаны более 70 шахт и 120 разрезов, которые перерабатываются на почти 200 заводах общей мощностью 400 млн т.

Крупнейшие объекты

Если лидер по запасам угля Сибирь, то Кемеровская область занимает главенствующее положение по их разработанной части.

Крупнейшие угольные бассейны:

- Кузнецкий;

- Канско-Ачинский;

- Печорский;

- Минусинский;

- Восточно-Донецкий;

- Иркутский;

- Тунгусский;

- Подмосковный;

- Кизеловский;

- Ленский.

Значение каждого угольного бассейна определяется характеристиками добываемых углей, общим их количеством в залежах, удобством транспортного сообщения, удобством организации промышленного производства в регионе добычи.

Кузбасс

Добыча породы угленосных отложений ведется всеми доступными способами. Себестоимость добычи средняя. Добываемый уголь отличается высококачественными характеристиками: зольность — на уровне 9-20%, серы всего порядка 0,2-0,5%, теплота сгорания колеблется от 6000 ккал/кг до 9000 ккал/кг. Резервы, расположенные в Кемеровской области, по своему объему составляют порядка 700 миллиардов тонн. Средняя глубина шахт — 0,2 км.

На территории бассейна работают 3 гидрошахты и 25 углеобогатительных предприятий.

В Прокопьевско-Киселевском регионе используется станция подземной газификации угля. Практически все процессы по добычи механизированы, в шахтах и разрезах работает просто огромное количество техники.

Из недр этих исполинских шахт каждый день может добываться около 10 тысяч тонн, со временем планируется расширить этот объем. Центры по добычи находятся в Кемеровском, Беловском, Бунгуро-Чумышском, Ерунаковском и других районах.

Канско-Ачинский бассейн

Максимально добытый объем составил 56 млн тонн, это было в 1991 году. Исследования показали, что запасы угленосных отложений в Канско-Ачинском бассейне позволяют добывать до 1 млрд тонн в год.

На территории бассейна расположено порядка 30 месторождений и 7 угленосных площадей, самые крупные из них:

- Абанское;

- Барандатское;

- Березовское;

- Боготольское;

- Бородинское;

- Итатское;

- Урюпское;

- Назаровское;

- Саяно-Партизанское.

Преимущественно здесь буроугольные отложения, зольность которых составляет 5-11%, влажность — не выше 30%, теплотворность в среднем на уровне 3000 ккал/кг. В золе содержится СаО 25-61%, а вот наличие токсичных и радиоактивных элементов незначительно.

Центральные города этого региона — Красноярск, Ачинск, Бородино, Канск, Назарово, Шапырово.

Печорский

Расположен в республике Коми и в Ненецком автономном округе, занимает территорию площадью 90 тысяч км². Объем угленосной породы в этом бассейне равен примерно 350 млрд т.

Шахты находятся возле Воркуты и Инты. Ежегодно объем добычи составляет порядка 13 млн тонн, который перерабатывается заводами, находящимися поблизости. До 2000 года добыча производилась подземным способом, слои угленосной породы располагаются на глубине свыше километра. Добыча углей в этом регионе имеет высокую себестоимость из-за холодных климатических условий.

Состав угленосных отложений в этом регионе в основном обусловлен коксующимися углями и антрацитом. Мощность пластов составляет 1,5 метра. Условия добычи очень сложные.

Иркутский

Находится на юге от Иркутска, протяженность его составляет 500 км, общая площадь равна 42,7 тыс км², разделен на две части: Прибайкальскую и Приясаянскую.

Объем залежей угля оценивается в 7,7 млрд т, содержит 16 угленосных районов и около 20 крупных месторождений как бурого, так и каменного угля.

К самым большим относят:

- Абанское;

- Барандасткое;

- Березовское;

- Боготольское;

- Бородинское;

- Итатское;

- Урюпское;

- Назаровское;

- Саяно-Партизанское.

Бассейн сформирован в геологическом Предсаянском прогибе, из-за чего толщина залегания слоя изменяется от 75 до 750 км, мощность слоев составляет от 2 до 9 метров. Состав углей обладает неоднородной структурой и карстовыми образованиями. Угли преобладают гумусовые — 87%, меньше гумусо-сапропелевых и сапропелевых, их зольность составляет 18-31%, бывают малосерные и высокосерные виды, применяют его преимущественно для коксования и газификации.

Объем добычи составляет более 40 млн тонн в год. Самые крупные разрезы — это Бородинский, Назаровский, Переясловский и Канский.

Донбасс

Месторождения сформированы на заливах и лиманах высохшего древнего океана Тетиса, занимают территорию площадью порядка 58 тыс км², пласты залегают на глубине до 1800 метров, мощность которых в среднем равна 1 метру. Суммарная величина залежей оценивается в 142 млрд т. Этот угольный бассейн находится на первом месте по значению и объемам добычи.

В его недрах содержится:

- антрацита — 14 млрд т;

- газовых углей — 28 млрд т;

- коксующихся — порядка 10 млрд т;

- тощих — 6 млрд т.

Строение углей достаточно однородно, средняя теплотворность составляет 21,2-26,7 МДж/кг. Они малофосфористые и газоносны. Центрами добычи стали города Донецк, Покровск, Макеевка, Лисичанск, Красный Луч и другие.

Минусинский

Находится в одноименной впадине между Западным Саяном и Кузнецким Алатау. Запасы залегают на глубине 1800 метров, их количество составляет около 26,7 млрд тонн, из которых разведано только 4,9 млрд тонн.

Добыча производится разными способами, объем составляет 5,6 млн тонн в год. В основном встречаются газовые и длиннопламенные угли, мощность слоев — 2-3 метра. Угли среднезольные, малофосфористые и малосернистые.

Условия добычи благоприятные, осложнения возникают лишь из-за повышенного притока воды.

Подмосковный

Находится на территории Новгородской, Тульской, Ленинградской, Калининской, Смоленской и Рязанской областей. Основная добыча производится в Тульской области, начиная с 1855 года.

Площадь угленосных отложений составляет порядка 120 тысяч км 2 , глубины залегания — около 200 метров. Общие запасы составляют 11,8 млрд тонн, из которых разведано 5,3 млрд тонн.

- влажность – 32,5%;

- зольность – 31%;

- содержание серы – 3%;

- теплота сгорания – 38,2 МДж.

В основном месторождения представляют собой разобщенные пластовые и линзообразные залежи нетипичной конфигурации. Разработка производится подземным способом, некоторые залежи с небольшой вскрышей — открытым. В год извлекается порядка 35 млн тонн.

История добычи угля

Первое упоминание относится к бронзовому веку — в то время его использовали для создания погребальных костров в Уэльсе, о чем писал Аристотель в своих трудах. В юго-восточной части США жившие в то время там индейцы-хопи применяли его для проведения ритуальных церемоний и для приготовления еды. В 13 веке Марко Поло в своих трудах подробно рассказывал о повсеместном использовании угля в Китае.

Первыми начали разрабатывать угли, расположенные на поверхности. Их выработка в 14 веке привела к созданию шахт и подземных разработок. Однако с погружением под землю появились трудности с откачкой воды, что было возможным только рядом с водяными мельницами, которые исполняли роль насосов. В 1710 году эту проблему удалось преодолеть с помощью двигателей. Поднятие углей на поверхность — тоже трудоемкая операция, которую в то время осуществляли путем наполнения и поднятия корзин силами людей. Так продолжалось до внедрения парового двигателя в 1840 году.

Расширение добычи привело к промышленному буму и явлению, которое после получило название «промышленная революция». К 1900 году США и Великобритания стали лидерами в производстве угля.

Начиная с 1920 года, на смену углю пришла нефть, а с 1980 года и газ, что сократило объемы его добычи. Однако в современных реалиях наблюдается увеличение его потребления, что обусловлено его дешевизной.

Особенность размещения предприятий

От мест залегания угленосных отложений напрямую зависит топливно-энергетический потенциал региона. Крупные энергетические комплексы, как правило, формируются на основе угольных бассейнов, например, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Печорский и другие.

Факторы размещения, определяющие расположение угольного производства:

- география местности;

- макроэкономические особенности;

- производственные особенности;

- социальный.

Сложность горно-геологических и климатических условий обуславливает возможность применения технологий для добычи и обработки углей. Для снижения себестоимости такие производства стараются размещаться как можно ближе к местам их добычи.

Способы добычи

Геологическая специфика залегания угленосных отложений во многом определяет выбор способа их добычи.

Геологические особенности, от которых зависит выбор метода добычи:

- Положение пласта или, как его еще называют, падение. Определяется углом наклона залегания пласта к плоскости горизонта. Чем круче падение, тем трудозатратнее его извлечение.

- Плотностей угленосных отложений, наличие пустот. От этого фактора зависит выбор горнодобывающего оборудования.

- Глубина залегания.

- Гидрология местности.

- Характеристики окружающей среды, которые определяют, будет ли отработанная порода кислотообразующей или нет.

Варианты извлечения углей разные, выбор конкретного зависит от комбинации факторов, которые были перечислены выше. Существуют два основных типа добычи: открытый и подземный.

Открытый

Проводится путем снятия поверхностного слоя специализированной техникой, является самым экономичным. На его долю приходится 70% разработок всех месторождений.

Открытые угольные разработки применимы для разных объемов добычи — от 1 млн до 10 млн в год.

Однако, помимо очевидных достоинств и дешевизны, есть существенный недостатки:

- нанесение сильных разрушений природной среде;

- создание глубоких карьеров;

- удаление плодородного слоя.

Восстановление экологии разработанных земель является неотъемлемой частью открытого способа добычи.

Закрытый

Применяют для извлечения угленосного слоя с больших глубин. При таком методе добычи конечный продукт получается высококачественный и без примесей. Этот тип извлечения требует использования высокотехнологичного оборудования, которое применяют для создания доступа к слою и его поднятию на поверхность.

Недостатки закрытого метода:

- дороговизна, возникающая из-за необходимости использовать высокотехнологичное оборудование;

- опасность взрывов и пожаров;

- угроза затопления подземными водами;

- вероятность удушья от недостатка кислорода и высоких температур.

Таким образом извлекают 36% всего добываемого угля, это около 2,63 млдр т.

Экономическое значение

Начиная с 1970 года, российское правительство начало переориентировать энергетический комплекс на использование газа. Перед Министерством энергетики и угольной промышленности стояла задача обеспечить более быстрые темпы роста энергетики в сравнении с промышленностью.

Ежегодное увеличение объемов добычи угля, начиная с 1999 года, происходит с недостаточной скоростью. В российском энергобалансе на долю угля приходится только 18%, хотя средний показатель по миру — около 40%. Такой низкий показатель не может обеспечить энергетическую безопасность страны.

Рост цен на нефть и газ в очередной раз заставляет обратить внимание на угольный ресурс. В 2007 году министром угольной промышленности была принята схема размещения энергообъектов до 2020 года, согласно которой произойдет снижение доли газовых станций на 30-35%, а работающих на угле возрастет до 31-38%. Изменения коснутся и топливного баланса, доля газа должна уменьшиться с 68% до 50%.

Проблемы

Серьезный кризис в период с 1991 года по 1994 привел к снижению объемов добычи и экспорта в два раза. Больше половины российский каменноугольных шахт (порядка 60%) имеют срок службы 20 лет, однако, несмотря на это, в них ни разу не была произведена реконструкция за весь период эксплуатации. Также во времена СССР они поддерживались государственными дотациями. Свободные рыночные цены и отсутствие господдержки в итоге провели черту окупаемости, ниже которой оказалось несколько компаний, что привело к закрытию ряда шахт из-за их нерентабельности.

Адаптация к новым условиям рынка завершилась к 2010 году, во время которого ситуация значительно улучшилась: объем добычи уже составил 320 млн тонн, также возобновился рост инвестиций.

Разработка и обслуживание уже существующих угольных бассейнов требует рабочей силы, однако в этом вопросе наблюдается существенный дефицит. Такое положение вещей связано с низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда. Также многие места разработок находятся в труднодоступных регионах и суровых климатических условиях. Комплексное влияние этих факторов на фоне невысоких зарплат создает недостаток рабочей силы.

Перспективы развития

Уголь является для России важным ресурсом, научный и высокотехнологичный подход к обработке которого может стать надежным источником бюджетных средств.

В развитии угольной промышленности выделяют несколько перспектив:

- Углехимия.

- Коксохимия — производство металлургического кокса и сопутствующих элементов.

- Производство наноматериалов.

- Разработка экологичных способов сжигания углей.

- Изготовление строительных материалов из переработанных отходов угольной промышленности.

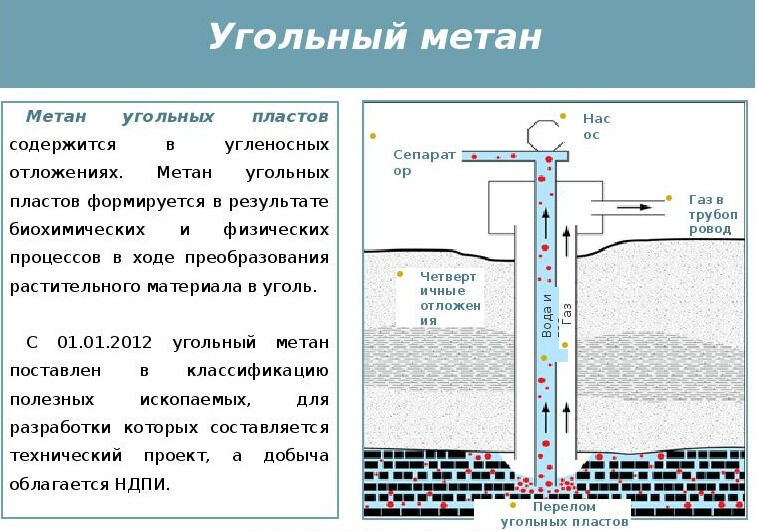

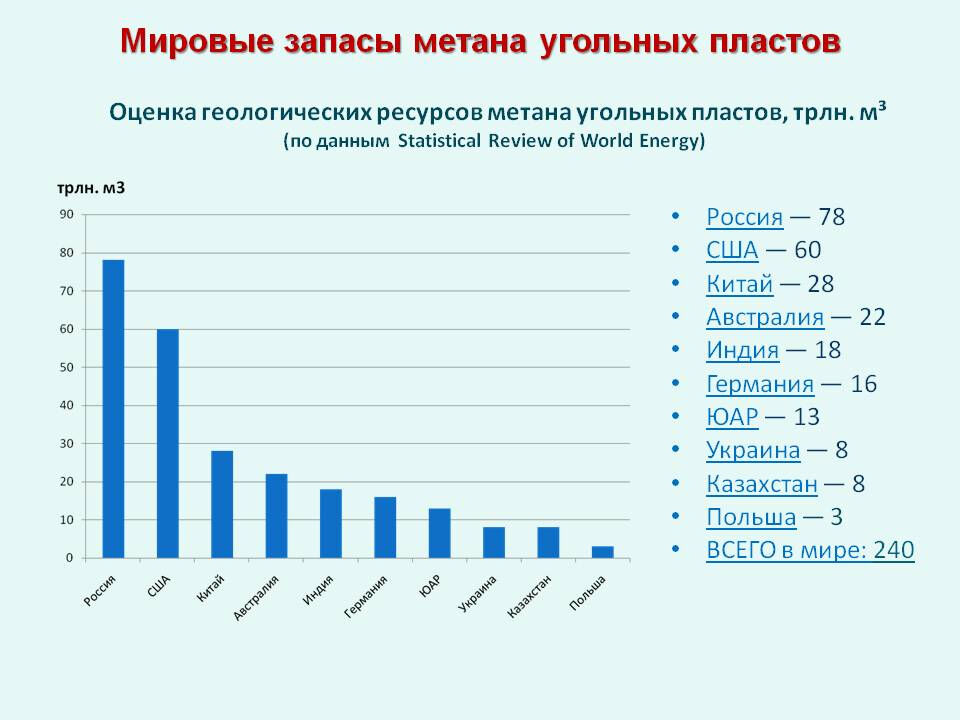

- Дегазация угольных пластов.

Общее повышение рентабельности угольной промышленности может быть достигнуто широкомасштабной дегазацией угольных пластов.

Видео

Данный фильм рассказывает про особенности, методы, места, где добывают уголь.

Источник