- Ерофей Хабаров: амурские приключения русского конкистадора

- Крепкий хозяин

- Обиженный воеводами

- Поход на Амур

- Внутренняя усобица

- Дуэль на челобитных

- Почти что хэппи-энд

- Путь к Амуру: экспедиция Ерофея Хабарова

- russia_ewcs_no127_khabarov.jpg

- resize_-_._._-_2018_-_377887.jpg

- olyokma_river.jpg

- vladimirov_sibirskiy-kazak_1916.jpg

- osvoenie_russkimi_novyh_zemel.jpg

Ерофей Хабаров: амурские приключения русского конкистадора

История редко делается в белых перчатках. В области исследования неизведанных земель, покорения фронтира – тем более. Типичный первопроходец – суровый и решительный человек, редко жалеющий даже себя и тем более других, особенно чужеземцев. Таким был и Ерофей Хабаров, возглавивший первую серьезную русскую экспедицию, целью которой было покорение Приамурья.

Крепкий хозяин

Родился наш герой в самом начале XVII века на севере страны, в какой-то полусотне километров от Великого Устюга. Время было самое авантюристское – покорение Сибири стартовало совсем недавно, и там еще было чем поживиться. Многие охотно срывались в неизведанные края – вперед, за «меховым золотом».

Не вытерпел и Хабаров – оставив в Устюжском уезде жену и малую дочь, в 1626 году он взял младшего брата и отправился за Урал. Братья двинулись в «златокипящую Мангазею» – русский заполярный город, чем-то напоминающий американские центры старателей времен «Золотой лихорадки». Там братья успешно увеличивали капитал, прежде чем не попали в одну из самых знаменитых мангазейских историй – конфликт воевод, приведший к мини-войне города и посада с артиллерийской стрельбой. Брат поехал домой, а Ерофей – в Москву, писать челобитные на одну из сторон конфликта.

Разобравшись с мангазейскими делами, в 1638 году Хабаров направился на Лену. Там он использовал накопленный ранее капитал и нанял 27 человек. Вначале его группа занималась добычей соболя, но затем Ерофей решил изменить род занятий, и стал варить соль, а также пахать землю.

Обиженный воеводами

Выбор был верный – снабжение старателей предметами первой необходимости зачастую не менее прибыльно, чем поиски самого «золота». «Хлебные дела» тоже шли хорошо – ресурс в Сибири был дефицитный, и скоро Хабаров стал одним из главных поставщиков в Якутске.

По договору с властями Хабаров платил десятую часть урожая, но Сибирь XVII века была довольно далеким от царского ока местом, и там был возможен любой беспредел. Поэтому якутский воевода, увидев, как хорошо у Хабарова идут дела, решил забрать прибыльный бизнес себе. В два этапа – вначале отобрав у Ерофея в 2 раза больше хлеба, чем положено. Когда Хабаров намека не понял, воевода и вовсе посадил нашего героя в тюрьму. Забрав вообще все активы.

В 1645-м Хабаров смог освободиться из Якутского острога, а 3 года спустя в Якутске сменилось начальство. Можно было, конечно, использовать это для подачи челобитной царю, и попытаться отбить свою собственность, но успех в этом деле был далеко не очевиден. А вот поездка в столицу совершенно точно отняла бы уйму времени и денег. Поэтому Хабаров решил заняться делом.

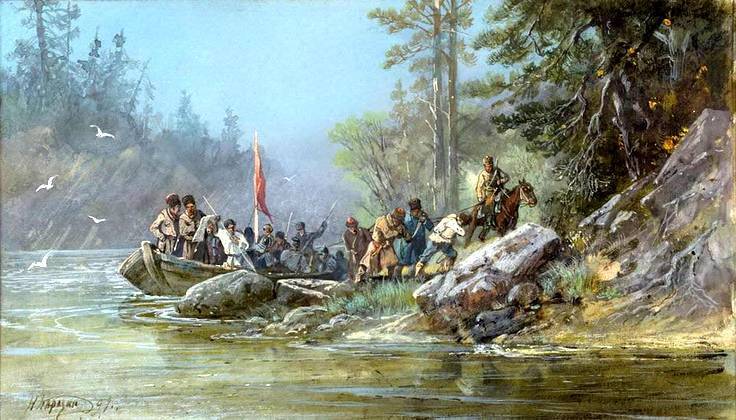

Поход на Амур

А самым прибыльным делом в тогдашней Сибири были экспедиции в неразведанные или плохо разведанные земли. Не в поисках научных открытий, конечно, а в погоне за ясаком и военной добычей. Хорошим направлением для нового похода была река Амур – тут уже проходили русские отряды, и, судя по донесениям, земли подходили для выращивания хлеба. А в этом деле Хабаров уже имел успешный опыт.

Но для такого предприятия требовались серьезные деньги. Найти добровольцев под обещания будущей добычи можно. А вот снарядить их провизией, оружием, боеприпасами и шанцевым инструментом уже нет. Требовались деньги. Взять их можно было только в одном месте – у нового якутского воеводы.

Тот знал Хабарова, как опытного и решительного человека, и ссудил ему 7 тысяч рублей. Вернуть деньги, разумеется, следовало с процентами – а заодно отдать и половину добычи экспедиции. Условия были не райские, но и возможностей для резкого обогащения Амур представлял немало. Не видя лучшего способа улучшить свои дела, Хабаров согласился.

Осенью 1649 года Хабаров во главе отряда в 70 человек двинулся в сторону Амура. Достигнув даурских земель, он попытался привести местных в русское подданство и обложить ясаком. Не вышло. Дауры были предупреждены промышленниками, с которыми у них были выгодные меновые отношения – сюда идет серьезный отряд, прячьтесь, или обложат налогом.

К весне следующего года стало понятно, что «легкой прогулкой» дело не кончится – на недружественной земле придется закрепляться. Хабаров повелел занять опустевший городок местного князька, а сам с небольшим отрядом вернулся в Якутск, просить подкреплений. Воевода не отказал – во-первых, он был заинтересован в отдаче вложенных денег, а, во-вторых, Хабаров провел грамотную рекламную кампанию, красочно расписав достоинства Амура и прилегающих земель. Воевода дал денег, казаков и три пушки. Хабаров кинул еще один клич, и вскоре уже вел на подмогу отряд в 138 человек.

В конце лета он соединился с оставленными им людьми. Последние времени даром не теряли, и провели лето в походах на дауров. Они попытались взять еще один городок – Албазин. Овладеть им тут же не получилось, и русские организовали осаду. Особыми успехами она не отличалась, но все решило появление Хабарова с подкреплением – увидев крупные свежие силы, дауры бросились наутек.

В Албазине уже поспел урожай хлеба. Хабарову надо было как-то отдавать долги, поэтому он устроил продажу привезенных припасов – по ломовым, конечно, ценам. Большую часть сжатого хлеба он пустил на спиртное – которое продавал своим же людям. Тем самым загоняя их в долги, и искусно делая свою проблему общей. В будущем это ему пригодится – когда отряд не захочет двигаться дальше по Амуру, он напомнит: все мы, и я, и вы – по уши в долгах. Чтобы их вернуть, надо покорять новые земли. И люди пойдут. Правда, не без последствий в будущем.

А пока что Хабарова ждали новые бои – отдавать драгоценных соболей просто так дауры не собирались, равно как и вставать под руку царя. К марту 1651 года отряд зашел достаточно далеко, чтобы столкнуться маньчжурским Китаем – Хабаров собирал ясак с данников империи Цин. Это кончилось прямым столкновением – позже Хабаров докладывал, что его атаковало 600 маньчжуров и около 1,5 тысяч дауров. Вооружено это воинство было не только луками – противник располагал 6-ю пушками и тремя дестяками пищалей. Если верить Хабарову, китайский отряд был разбит, но было понятно – маньчжуры вернутся с подкреплением. И русский отряд повернул обратно.

Внутренняя усобица

В 1652 году Якутск послал еще одно подкрепление, но дел это не улучшило. Начался рост недовольства подчиненных – люди не были в восторге от предпринимательских замашек Хабарова, загонявшего их в долги. В августе случился бунт, и 132 человека покинули войско, отправившись вниз по Амуру. Чтобы организовать свою экспедицию с добычей ясака.

Терпеть такое Хабаров не стал, и бросился в погоню. В сентябре он настиг «предателей», и обстрелял их острог из пушек. Дело закончилось довольно жестко – часть раскольников насмерть забили палками, часть заковали в цепи. Пока что Хабаров победил, но обойтись без последствий такой эксцесс не мог.

Дуэль на челобитных

Последствия нагрянули в августе 1653-го, в виде московского эмиссара Дмитрия Зиновьева. Хабарова отстранили от командования и отправили в Москву для дальнейших разбирательств. Зиновьев сдерживать себя не собирался, и в процессе доставки регулярно применял физическую силу. Кроме того, он отнял у Хабарова все нажитое имущество.

До Москвы Зиновьев и Хабаров доехали в 1654-м. Потянулись суды. Вначале Москва оправдала «бунтовщиков» против Хабарова. Потом он подал челобитную на плохое обращение Зиновьева, и выиграл дело. Хабаров просил вернуть ему отнятое имущество, но по совокупности его грехов и заслуг государство посчитало это излишним.

Почти что хэппи-энд

Но пилюлю покорителю Амура подсластили – Хабарова повысили до звания сына боярского и отправили на Лену, управлять одной из волостей. Но спокойно ему там не сиделось. Десяток лет спустя он просил тобольского воеводу разрешить ему еще одну экспедицию на Амур, но там проблемы копились и без активного Хабарова. Поэтому дальше Лены его так и не пустили. Последние свои годы, до кончины в 1671-м, Ерофей Хабаров прожил относительно мирно и спокойно.

Вся амурская эпопея Хабарова, как и многие начинания в Сибири, была продиктована жаждой обогащения. Он не вел себя, как обстоятельный колонизатор – не ставил острогов на каждом шагу, не стремился построить долговременных отношений с туземцами, стремился к быстрой выгоде. На Амуре Хабаровым руководили проценты по взятой ссуде.

Но, несмотря на все эти побуждения, наш герой сделал главное – запустил маховик русской экспансии в Приамурье. Хабаров больше не вернулся в эти земли, но его отряд никуда не делся – и царская власть начала закрепляться на этом месте. Впереди были новые столкновения с китайцами, победы и неудачи. Десятилетия спустя русским придется уйти с Амура – для того, чтобы две сотни лет спустя вернуться вновь. И вернуть утерянное.

Источник

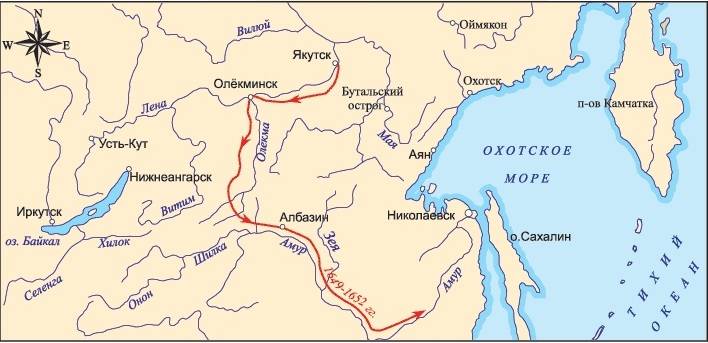

Путь к Амуру: экспедиция Ерофея Хабарова

5 июня будет 370 лет, как Ерофей Хабаров вернулся в Якутск с отчётом о своей первой экспедиции на Амур. Какие испытания ждали Ерофея Хабарова на пути к Амуру в 1649-1650 годах, почему оказались пустыми пять городов, обнаруженных им, что он предложил даурскому князю и почему так важно было привезти карту окрестностей – читайте в нашем материале.

Открытие новых земель – дело рискованное и непростое. Путь за Урал пришлось прокладывать не одно десятилетие – без карт и проторённых троп, наощупь. Первыми о богатых землях на берегах Амура узнали казаки, отправившиеся из Томска к реке Алдан в 1636 году. Они поехали туда, чтобы получить ясак. Так тогда называли налог, который брали с народов Сибири, как правило, пушниной. Тунгусы с реки Уди, с которыми имели дело казаки, рассказали им о племенах, возделывающих земли на берегах рек Зеи и Шилкары. В обмен на добычу охотников они давали тунгусам хлеб. У племени, живущем в устье Амура, можно было получить бисер, медь, посуду, украшения из серебра и ткани, привезённые из Японии и Китая.

russia_ewcs_no127_khabarov.jpg

Проверить, насколько правдивы истории, отправился Пётр Головин с 70-ю людьми, но вернулся ни с чем. После него попытку добраться до Амура предпринял Василий Поярков. Вместе со 130-ю людьми он сумел в 1643-1644 гг. добраться до реки Умлекан, к деревне землепашцев. Но дальше его постигла неудача: идя по Зее к Амуру, Поярков свернул не туда и не сумел добраться до цели. Через несколько лет к властям обратился Ерофей Хабаров с инициативой отправиться в неведомые земли.

«И вот в 1649 году подал Хабаров челобитную новому якутскому воеводе Дмитрию Францбекову. В ней он писал, что в прежние годы послан был на князя Лавкая казак Еналей Бахтеяров, который не знал прямого пути и плыл не по той реке. Он же, Хабаров, ведает прямо (короткий) путь по Олёкме и просит дозволения набрать человек с полтораста или сколько доведётся; содержать артель он берётся на свой счёт и даст ей денег, хлебных запасов, судов, фузей (ружей), зелья и свинцу».

Дмитрий Садовников, «Наши землепроходцы: (рассказы о заселении Сибири, 1581–1712 гг.)»

Воевода дал добро, и Хабаров начал набирать людей, чтобы добраться до богатых земель на реке Шилке и обложить их ясаком. Охотники не спешили примкнуть к отряду – согласием ответили только 70 человек. Весной 1649 года Хабаров отправился по реке Лене к устью реки Олёкмы. Возможно, он знал дорогу от своих «накрученников» (наёмных работников, которые получали аванс, а затем отправлялись на охоту в тайгу) – им доводилось добираться до самых истоков Олёкмы. Были и другие люди, промышлявшие в тех краях, которые могли подсказать короткий путь на юг. Путешествие по порожистой реке оказалось сложным, как описывал его сам Хабаров, «в порогах снасти рвало, слонцы (корма и руль судна – О.Л.) ломало, людей ушибало; но Божиею помощью и государевым счастьем всё кончилось благополучно».

resize_-_._._-_2018_-_377887.jpg

«На Шилке Хабаров должен был поставить острожек и из него ходить в походы; в особую книгу – вписывать ясак и людей, принявших присягу по своей вере. Если выйдет бесчинство какое или своеволие, то просьбы слать в Якутск, к воеводе. Велено ещё было, в случае если Лавкай и другие князья покорятся охотой, обложить их ясаком и оставить, как были, обещая государеву защиту. Вдобавок наказывалось описать всех живущих по реке людей и представить чертежи».

Дмитрий Садовников, «Наши землепроходцы: (рассказы о заселении Сибири, 1581–1712 гг.)»

На дорогу до реки Тугирь, впадавшей в Олёкму, ушло всё лето. Переждав самые морозы, дальше отряд отправился пешком. Погрузили снаряжение и провизию на нарты, которые смастерили прямо на месте, и пошли искать переход через Становой хребет. Перевалив через горы, люди Хабарова вышли к Амуру неподалёку от поселений князя Лавкая, которого они должны были «объясачить».

olyokma_river.jpg

Хабаров обнаружил пять «крепостиц» на расстоянии полутора дней друг от друга, однако людей в них не было. Судя по всему, население ушло из городищ незадолго до прихода казаков.

«Это были настоящие города, обведённые стеной и окопанные рвом. Первый город был срублен из брёвен и шёл вокруг него глубокий ров; в стене было пять башен и в пятой – широкие ворота; в стенах понаделаны были подлазы, для вылазок. Город стоял на мысу, между Амуром и его небольшим притоком; к воде были сделаны тайники (потайные выходы – О. Л.). Дома за стеной – все каменные; окна в них большие: вышиной в два аршина, шириной в полтора, а заместо слюды бумагой затянуты. В каждой такой светлице с бумажными окнами могло поместиться до шестидесяти и больше человек».

Дмитрий Садовников, «Наши землепроходцы: (рассказы о заселении Сибири, 1581–1712 гг.)»

Долго гадать о том, куда делись жители, не пришлось – дойдя до третьей из «крепостиц», Хабаров увидел пятерых всадников, направлявшихся навстречу. Князь Лавкай, которого сопровождали два брата, зять и холоп, решил выяснить, кто и зачем явился в его владения.

Переговоры прояснили ситуацию: до Лавкая дошёл слух, что к его поселениям идёт полусотенный отряд казаков. «Вы нас побить всех хотите, ограбить наше добро, а жён с детьми полонить, – оттого мы и города бросили», – упрекал князь. У Хабарова, однако, было особое предписание – не пускать в ход оружие, если речь не идёт о спасении жизни. Он пообещал Лавкаю защиту со стороны русского царя в обмен на готовность платить ясак. Князь уехал, чтобы обдумать предложение.

vladimirov_sibirskiy-kazak_1916.jpg

Отряд Хабарова дошёл до пятого городка, где обнаружил старуху, назвавшуюся сестрой Лавкая. Она рассказала, что князь уже платит ясак маньчжурскому правителю, в укреплённом городе которого и скрылись её соотечественники. От неё же казаки узнали подробности о его богатствах и пушках, защищающих стены города. Поскольку воевать с даурами Хабаров не собирался, он повернул назад.

«Он повёл людей своих назад в первую Лавкаеву крепость. Она была укреплена лучше других и предоставляла ту выгоду, что через волок стояла всех ближе к Тугиру, оставляя тыл Русских, в случае нужды, свободным. Здесь найдены были ямы, в которых вероятно было множество хлеба. В Амуре было очень много рыбы, осетров и калуг, из которых последние бывали до трёх сажен длиною и толщиною с дородного человека. Для земледелия нельзя было желать страны выгоднее и плодороднее. В разных местах росли густые леса, в которых водились лучшие соболи и разные ценные звери».

Пётр Шумахер, «Первые русские поселения», Русский архив. Историко-литературный сборник. 1879 г.

osvoenie_russkimi_novyh_zemel.jpg

В мае 1650 года Хабаров вернулся в Якутск с докладом, а уже осенью отправился обратно на Амур. Из похода он привёз «Чертёж реке Амуру», на основе которых позже были созданы первые схематичные карты даурских земель. Постепенно за Урал потянулись первые переселенцы – так благодаря Ерофею Хабарову и созданному им чертежу началось освоение плодородных земель и богатой тайги Приамурья.

Ерофей Павлович Хабаров (1603 – 1671) – русский первопроходец. Происходил из крестьян из-под Великого Устюга, переехал с братом Никифором на р. Лену, где занялся соболиным промыслом и торговлей, возделывал пашни на р. Илим и в устье р. Куты, построил солеварню и мельницу. Ходил из Тобольска на Таймырский полуостров, в Мангазею, и обратно. В 1628 г. возглавил экспедицию по волокам и рекам до р. Хеты. В результате его походов на Амур местные племена приняли российское подданство. В 1655 г. царь Алексей Михайлович пожаловал Хабарову звание «сына боярского» и направил его управлять Усть-Кутской волостью.

Источник