Границы водосборных бассейнов третьего порядка

Водосборы (речные бассейны)

Вся суша на Земле — это водосбор. Люди и их деятельность являются важной и неотъемлемой частью в жизни водосборов, но только немногие понимают это. Еще меньше людей знают динамику и границы водосборов, где они живут.

Речные бассейны, большие и маленькие, и их связи являются для лососей городами, странами и регионами. Если вода является «окрестностями», где растут и живут лососи, то физическая структура ручья это улицы, дороги, дома и парки «окрестностей».

Водосбор — это система. Это территория суши, с которой вода, осадочный и растворенный материал стекают в общий водоток или другой водоем. Для каждого водосбора существует водосборная (дренажная) система, по которой осадки переправляются к месту стока. Водосбором может быть территория вокруг озера, у которого нет стока на поверхности, или такой большой речной бассейн, как у реки Поронай. В одном большом водосборе существует много мелких, которые вносят свой вклад в общий водный поток.

Точка соприкосновения двух водосборов называется водоразделом. Водосбор дренируется сетью каналов, число которых увеличивается с увеличением объема воды, и возрастает количество отложений, переносимых водой.

Водотоки — это динамичные системы открытой воды с каналами, которые собирают и переносят поверхностные стоки, образованные вследствие дождей и таяния снега, или стоки подземных вод в эстуарии и океаны. Форма и структура водотока зависит от участка суши, который он разрезает и отложений, которые он должен переносить.

Порядки водотока

В большинстве случаев система водосбора почти полностью нагорная (крутосклонная). Водные протоки занимают только около 1% водосбора. Главные и самые крупные притоки, которые впадают в основное русло реки называются притоками первого порядка, водотоки впадающие в притоки первого порядка — притоками второго порядка , водотоки впадающие в притоки второго порядка – притоками третьего порядка и т.д.

Протоки изменяются под воздействием эрозии и отложений. Естественные русла рек становятся шире в нижнем течении, так как в них вливаются притоки и пополняют водный поток. Русло не бывает прямым или единообразным, и его средний размер регулярно меняется. В верховьях русло обычно круче. Градиент (уклон) уменьшается вниз по течению, по мере того как возрастает ширина и глубина. Размер отложений уменьшается: часто от валунов в холмистом или гористом верховье до булыжников и гальки в среднем течении. В нижнем течении присутствует больше песка или ила. В некоторых случаях крупные паводки являются причиной создания новых русел, оставляя когда-то образованные ручьи сухими и бесплодными.

Кроме порядковой системы, описанной выше, водотоки могут быть классифицированы по отрезку времени, в течение которого присутствует поток.

Постоянный поток — это практически круглогодичный поток (90% и более) в хорошо определяемом русле. Большинство рек первых порядков являются постоянными.

Перемежающийся поток обычно присутствует только во время влажного сезона (50% времени или меньше).

Недолговечный поток обычно присутствует во время обильных осадков или таяния снега и краткосрочно после них. Недолговечные русла не имеют четких очертаний, и обычно это верховья водотоков или ручьи самых последних порядков.

Физическое, химическое и биологическое состояние ручья связано с физическими особенностями окружающего водосбора и геологическим происхождением. Анализ этих характеристик помогает понять взаимосвязь «ручей – водосбор» и прогнозировать воздействие антропогенного фактора на разные типы водотоков.

Факторы, влияющие на водосборы

Суша и вода прямо связаны между собой водным циклом. Солнечная энергия управляет им и другими циклами в водосборе. Климат – тип погоды в регионе в течение длительного периода времени – является источником воды. Вода поступает в водосбор по сезонным циклам, главным образом как дождь или снег. В некоторых районах конденсация и туманы вносят свой вклад в формирование воды. Сезонный характер выпадения осадков и вариаций температур контролируют потоки и продуктивность вод.

Некоторое количество осадков инфильтруется почвой и проникает сквозь проницаемые каменистые породы в подземное хранилище, где подпитывает зоны, называемые водоносными горизонтами. Природный сток грунтовых вод является главным поставщиком в водный поток во время летней засухи и осенью. Без стока грунтовых вод многие ручьи могли бы пересохнуть.

Выкачивание воды из водоносных горизонтов для промышленного, ирригационного или бытового использования сокращает объем водоносного горизонта. До тех пор, пока не модифицируется отток или не увеличится подпитка, водоносный горизонт будет время от времени опустошаться. Дренированный водоносный слой может сжаться (обвалиться) из-за оседания верхних слоев земли.

Разваленные подземные водоносные горизонты больше не могут принимать и удерживать воду. Возникают трудности при перезарядке, объем воды уменьшается, и пополнение значительно сокращается. Ручьи, которые когда-то подпитывались от водоносного слоя, пересыхают.

Климат влияет на потерю воды из водосбора и водообеспечение. В жаркую, сухую или ветреную погоду происходит сильное испарение с голой земли и водной поверхности.

То же самое воздействие, которое увеличивает испарение, повышает транспирацию (испарение при дыхании) у растений. При транспирации почвенная влага вытягивается с большей глубины, чем при испарении, потому что корни растений могут иметь доступ к влаге глубоко под землей. Самая высокая транспирация бывает во время сезона роста и самая низкая во время холодной погоды, когда большинство растений находится в относительно спящем состоянии.

Ветер может вызвать эрозию, контролировать накопление снега в укромных местах и может быть значимым фактором в таянии снега. Ветровая эрозия может возникнуть там, где сильный и постоянный ветер или где почва не защищена достаточным растительным покровом.

Зона водосбора влияет на количество продуцируемой воды. Обычно большой водосбор получает больше осадков, чем маленький, хотя большее количество осадков и стока может быть на меньшем водосборе во влажном климате, чем на большом водосборе в сухом климате.

Форма и склон водосбора и его бассейна влияют на поверхностный сток и инфильтрацию в ручьях, дренирующих водосбор. Чем круче склон, тем большая вероятность быстрого стока и эрозии. На крутых склонах труднее сформировать растительный покров, и инфильтрация поверхностных вод там ограничена.

Ориентация (направление) водосбора относительно направления движения ливневых вод также влияет на сток и максимальные объемы потока. Дождевой ливень, двигающийся вверх по водосбору от устья, сбрасывает воду таким образом, что сток с нижнего участка проходит свой максимум до того, как прибывает сток из участков, расположенных выше по течению. Ливневые воды, начинающиеся в верховьях и движущиеся вниз по водосбору, могут изменить процесс в обратном порядке.

Ориентация водосбора относительно положения солнца влияет на температуру, испарение и транспирацию. Влажность почвы быстрее теряется при испарении и транспирации на крутых склонах с солнечной стороны. Водосборы, у которых склоны не обращены к солнцу, прохладнее, и испарение и транспирация у них меньше. На склонах, обращенных к солнцу, наблюдается большее разнообразие растений по сравнению со склонами, находящимися в тени.

Похожие эффекты наблюдаются в ориентации по отношению к преобладающим ветрам.

Почвы и геология

Почва – это основной водосборный ресурс. Следует бережно обращаться с ней и защищать ее.

Почва это тонкий слой земной коры. Она состоит из минеральных частиц всех размеров и органического материала, количество которого постоянно варьируется. Она образуется при разрушении материнской породы на мелкие минералы. Это происходит в результате:

Замерзания и оттаивания зимой

Распространения тепла летом

Ветровой и водной эрозии

Процесса трения льда

Обвала скал под силой тяжести и движения лавин

Минералов горных пород в дождевых водах и при таянии снега

Химического действия лишайников и других растений

Почвы бывают двух типов. Остаточные – это почвы, развитие которых происходило на месте из основных скальных образований и поверхностного растительного покрова. Переносные – это почвы, которые переносятся под действием гравитации, ветра или воды. Характеристики остаточных почв тесно связаны с материнской породой,

Климат, особенно осадки и температура, оказывают сильное влияние на формирование почвы. Дожди вызывают выщелачивание – движение растворенных частиц сквозь почву вместе с водой. Температура способствует механическому разрушению скальных пород и распаду органического материала. Почвенные бактерии, насекомые и землеройные животные также играют свою роль в разрушении и смешении почвенных компонентов.

Тип почвы часто является определяющим при установлении защитного растительного покрова. Растения также модифицируют и развивают почву. Корни растений создают пространства в почве. Растительная подстилка добавляет органические вещества в почву и извлекает воду и минеральные вещества через корни. Растительная подстилка замедляет поверхностный сток и защищает поверхность почвы от ударов дождевых капель и грязевых эффектов. Глубина почвы и объем содержащейся влаги обычно меньше на крутых склонах, а темп роста растений часто замедлен.

Фураж (корм), строевой лес и вода — это возобновляемые ресурсы. Вода возобновляется климатической цикличностью. Фураж и лес возобновляются сезонными циклами роста. Наличие этих ресурсов зависит от почвы. Почва является, за исключением очень длительных периодов, не возобновляемым ресурсом. Может понадобиться целый век, чтобы произвести 1 сантиметр почвы и тысячи лет, чтобы произвести достаточно почвы для обеспечения роста высокопродуктивного, высококачественного леса, пастбища или сельскохозяйственного урожая. Почва – это основной водосборный ресурс. Бережное управление и защита необходимы для сохранения ее функции и продуктивности.

Трава, разнотравье, кустарники и деревья являются главными типами растительного покрова. Все четыре типа создают органическую подстилку и влияют на формирование почвы. Их развитие обычно происходит под воздействием разных климатических условий, и все они важны для управления водосбором.

Лес обычно включает, кроме деревьев на разных стадиях роста, кустарниковый подрост и покров низин из трав и разнотравья. Все растения в лесу так или иначе влияют на воду, но самое важное воздействие оказывают деревья. Подстилка из упавших деревьев защищает поверхность почвы. Корни дерева погружены глубоко в почву и помогают связывать ее, а кроны деревьев обеспечивают тень. Влияние кустарников и трав похоже на влияние деревьев, включая защиту почвы от ударов дождевых капель и осушающего действия ветра.

Растительный покров полезен для водосбора. Полог (крона) задерживает дождь и смягчает силу, с которой дождь бьет о землю. Крона и стволы также сдерживают скорость ветра.

Когда падают листья и ветки, они создают подстилку, которая со временем разрушается и включается в состав почвы. Подстилка защищает поверхность почвы, способствует инфильтрации и замедляет поверхностный сток.

Стволы и корни проводят воду в землю. Корни открывают пространства в почве для удерживания воды и дренирования, а также добавления органического материала в почву. Движение минеральных веществ от корней к кроне обеспечивает рециркуляцию.

Поломанные под действием ветра деревья и кустарники защищают урожаи и сокращают потери влаги от испарения.

Таким образом, водосбор – это место, которое получает и хранит воду. Он состоит из скального и другого грунта, листьев, травы, деревьев, кустарников и многих других форм жизни. Действуя, как губка, он абсорбирует воду и медленно выпускает ее. Верхняя часть грунта является ключевой для поддержания здорового состояния водоема. Верхний слой — это больше, чем грязь; в природе он не существует отдельно ни от растений, которые строят его, ни от животных, которые живут в нем и очищают его. Вклад водосбора в живые формы выражается в кислороде, оптимальном влиянии на климат, обильной пище и укрытиях, приятном пейзаже и воде.

Экологическая роль частей водного бассейна

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА

Трасса автомобильной дороги или мостового перехода обычно пересекает большое число периодических (лога, балки, овраги) и постоянных (ручьи, речки и реки) водотоков, по которым стекает вода, образующаяся в результате таяния снега или выпадения дождей.

Территорию местности, с которой стекает вода в результате таяния снега или выпадения до-

Водосборный бассейн

оконтуривается водораз

дельной линией (водораз

делом) и замыкающим

створом (трассой линей

ного сооружения,

рис. 4.17).

Водоразделом называют линию на местности, от которой вода стекает влево и вправо.

| Рис. 4.17. Схема водосборного бассейна: / — водораздел; 2 — замыкающий створ |

Параметры максимального стока (расходы воды, объемы стока), определяющие генеральные

размеры водопропускных сооружений (труб круглых, прямоугольных, малых мостов и т. д.), зависят прежде всего от площадей водосборных бассейнов, поэтому определение границ водосборных бассейнов и их площадей является наиболее часто встречающейся задачей при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

На рис. 4.17 показаны границы водосборного бассейна для водопропускного сооружения в точке А автомобильной дороги (водораздельная линия ВСОНЕР). Водораздельные линии проводят по нормалям к горизонталям хребтов, холмов и седловин.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

Измерение площадей на планах и картах необходимо для решения различных инженерных и экономических задач при изысканиях и проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

Различают три способа измерения площадей на планах и картах: графический, механический (электронно-механический) и аналитический.

|

|

Рис. 4.18. Графические способы определения площадей: а — разбиением на простейшие фигуры; б — с помощью палетки

К графическому способу можно отнести способ разбиения измеряемой площади на простейшие геометрические фигуры и способ, основанный на использовании палетки.

В первом случае подлежащую измерению площадь разделяют на простейшие геометрические фигуры (рис. 4.18, а), площадь каждой из которых вычисляют по простым геометрическим формулам, а общую площадь определяют как сумму площадей частных геометрических фигур:

1 2 2 2

Во втором случае площадь измеряемой фигуры покрывается палеткой, состоящей из квадратов (рис. 4.18, б), каждый из которых является единицей измерения площади. Площади неполных фигур учитывают на глаз. Палетки изготовляют из прозрачных материалов (кальки, лавсановые пленки и т. д.).

Если измеряемый участок ограничен ломаными линиями, то его площадь определяют разбиением на элементарные геометрические фигуры. При криволинейных границах измеряемого участка его площадь проще определять с помощью палетки.

Механический способ состоит в определении площадей на планах и картах с помощью механического или электронного планиметров.

Полярный планиметр состоит из двух рычагов — полюсного 1 и обводного 49 шарнирно соединенных друг с другом (рис. 4.3, а). На конце полюсного рычага имеется грузик с иглой, являющейся полюсом 2, обводной рычаг на одном конце имеет счетный механизм 5, а на другом — обводную иглу или марку 3.

Счетный механизм (рис. 4.3, б) состоит из циферблата 6, счетного барабана 7 и верньера 8. Одно деление на циферблате соответствует одному обороту счетного барабана. Барабан разделен на 100 делений. Десятые

доли малого деления барабана оценивают по верньеру. Полный отсчет по планиметру выражается четырехзначным числом: первую цифру отсчитывают по циферблату, вторую и третью — по счетному барабану, четвертую — по верньеру. На рис. 4.3 отсчет по счетному механизму планиметра равен 3682.

Установив обводной индекс на начальной точке контура измеряемой фигуры, берут по счетному механизму отсчет а, затем обводным индексом обводят контур измеряемой фигуры по ходу часовой стрелки до начальной точки и берут отсчет Ъ. Разность отсчетов (Ь — а) представляет собой площадь фигуры в делениях планиметра. Каждому делению планиметра соответствует на местности и на плане определенная площадь, называемая ценой деления планиметра Р. Тогда площадь измеряемой фигуры можно определить по формуле:

5 = Р(Ь — а), (4.3)

где Р — цена деления планиметра; (Ъ — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры, площадь которой определяют.

Для определения цены деления планиметра измеряют фигуру, площадь которой заранее известна или которую можно определить с высокой точностью. Такой фигурой на топографических планах и картах является квадрат, образованный линиями координатной сетки. Цену деления планиметра Р вычисляют по формуле:

где 5* — известная площадь фигуры; (Ь — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры с известной площадью.

При работе с планиметром следует соблюдать следующие правила:

|

план или карту следует закреплять на гладком столе или чертежной доске;

положение полюса при обводе фигуры следует выбирать так, чтобы между рычагами планиметра не было углов менее 30° и более 150°;

если при обводе фигуры по ходу часовой стрелки конечный отсчет получается меньше начального, к конечному отсчету следует прибавлять 10 000;

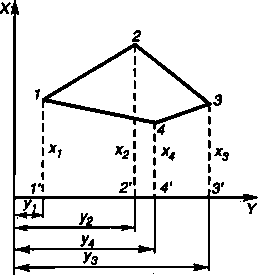

| Рис. 4.19. Аналитический способ измерения площадей |

при определении цены деления планиметра обвод фигуры делают не менее

двух раз, при этом расхождение в разностях (а — Ь) допускается не более чем на три единицы.

При соблюдении указанных правил предельная относительная ошибка измерения площадей планиметром составляет не более 1:300.

Аналитический способ состоит в вычислении площадей по результатам измерений углов и линий на местности. По результатам измерений на местности вычисляют координаты вершин X, У. Площадь 5 полигона 1-2-3-4 (рис. 4.19) можно вычислить через площади трапеций:

Произведя преобразования, получаем две равнозначные формулы для определения удвоенной площади многоугольника:

Для многоугольника с числом вершин п окончательно получим:

Вычисления по формулам (4.6) выполняют на микрокалькуляторе или на компьютере.

Точность определения площадей аналитическим способом определяется точностью измеренных величин.

Источник