Границы бассейнов океанов азии

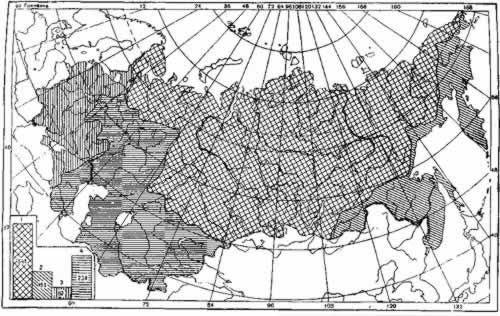

Советский Союз обладает хорошо развитой речной сетью, которая главными водоразделами делится на четыре основных бассейна (рис. 10): Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов и внутренний бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Рис. 10. Принадлежность речной сети к бассейнам океанов и морей. 1 — бассейн Северного Ледовитого океана, 2 — бассейн Тихого океана, 3 — бассейн Атлантического океана, 4 — бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Более половины территории СССР орошается реками, текущими на север и сбрасывающими свои воды в окраинные моря Северного Ледовитого океана: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Границами бассейна Северного Ледовитого океана служат горные хребты и системы гор, входящие составными звеньями в главный водораздел Советского Союза; к ним относятся: 1) возвышенность Маанселькя, расположенная на границе СССР и Финляндии, 2) Северные Увалы, составляющие главный водораздел Европейской части СССР и отделяющие реки, текущие на север, от южных рек, 3) Уральские горы, являющиеся водоразделом рек Европы и Азии, 4) Тургайская столовая возвышенность, Казахская складчатая страна, Алтай и Саяны, отделяющие бассейны Оби и Енисея от бессточных бассейнов Средней Азии и Монголии, 5) Яблоновый, Становой, Джугджур и Колымский хребты — мощные горные дуги, отграничивающие реки бассейнов Северного Ледовитого и Тихого океанов.

К бассейну Северного Ледовитого океана принадлежат главнейшие реки Советского Союза: Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма и др.; приемниками их вод являются моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Этот бассейн охватывает 54% всей территории СССР.

К Тихоокеанскому бассейну относятся реки восточной части страны, стекающие с восточных склонов Яблонового и Станового хребтов, хребтов Джугджур и Колымского и принадлежащие бассейнам окраинных морей Тихого океана: Берингову, Охотскому и Японскому. По площади своих водосборов реки бассейна Тихого океана охватывают примерно 15% территории СССР. На значительном протяжении главный водораздел, отделяющий бассейны Тихого и Северного Ледовитого океанов, близко подходит к побережью Берингова и Охотского морей, оставляя лишь сравнительно узкую полосу морского побережья, где развиты преимущественно небольшие водотоки. Только в южной части этот водораздел далеко отходит на запад, ограничивая обширную область, орошаемую водами рек бассейна Амура.

К бассейну Атлантического океана относятся реки центральной и западной частей Европейской территории СССР, расположенные к западу от Приволжской, Средне-Русской и Валдайской водораздельных возвышенностей и изливающие свои воды в Азовское, Черное и Балтийское моря. Главнейшие реки этого бассейна: Нева, Западная Двина, Неман, Кубань, Днепр, Днестр и Дунай. По сравнению с другими этот бассейн является самым малым, на его долю приходится около 8% площади СССР.

К обширному внутреннему бессточному Арало-Каспийскому бассейну относятся реки бассейна Каспийского моря — Волга, Урал, Эмба, Терек, Кура, реки бассейна Аральского моря — Аму-Дарья и Сыр-Дарья, реки бассейна оз. Балхаш — Или и Лепса, а также многие реки, впадающие в небольшие озера или теряющие свой сток в пустынных безводных районах и оканчивающиеся слепыми концами; наибольшими из них являются Теджен, Мургаб, Сары-Су, Тургай, Иргиз, Нура и др. Этот бассейн охватывает 23% территории Советского Союза.

Суммарный сток рек Советского Союза, по данным Б. Д. Зай-кова, составляет 3938 км 3 в год, или около 125000 м 3 /сек (табл. 4), причем на долю Северного Ледовитого океана приходится около 60%, до 22% получает Тихий океан, до 10% — бессточный Арало-Каспийский бассейн и менее всего — 8% — Атлантический океан.

| Бассейн | Площадь бассейна, тыс. км 2 | Сток м 3 /сек | Сток км 3 /год | Сток л/сек км 2 |

| Северный Ледовитый океан | 11700 | 76000 | 2394 | 6,5 |

| Баренцево и Белое моря | 1000 | 11000 | 346 | 11,0 |

| Карское море | 6100 | 37000 | 1166 | 6,1 |

| Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря | 4600 | 28000 | 882 | 6,5 |

| Тихий океан | 3200 | 27000 | 850 | 8,4 |

| Атлантический океан | 1800 | 10000 | 316 | 5,6 |

| Балтийское море | 600 | 5000 | 158 | 8,3 |

| Черное и Азовское моря | 1200 | 5000 | 158 | 4,2 |

| Бессточный Арало-Каспийский бассейн | 4900 | 12000 | 378 | 2,4 |

| Каспийское море | 2900 | 9000 | 284 | 3,1 |

| Аральское море и др. | 2000 | 3000 | 94 | 1,5 |

| Всего СССР | 21600 | 125000 | 3938 | 5,8 |

В горных странах водоразделы обычно четко выражены и совпадают в большинстве случаев с наиболее высокими горными цепями. Это, однако, наблюдается не во всех случаях. На Большом Кавказе, например, Главный Кавказский хребет, являющийся водоразделом, в центральной своей части оказывается ниже расположенного в 10-15 км к северу и параллельного ему Бокового хребта, начинающегося на северо-западе горной группой Эльбруса и оканчивающегося на востоке массивом Шах-Даг, общею длиною свыше 500 км. Боковой хребет представляет собой наиболее высокую и мощную часть в системе Большого Кавказа, прорываемую Тереком грандиозным Дарьяльским ущельем.

То же самое наблюдается и на Урале, представляющем систему параллельных хребтов, разделенных продольными понижениями, где водораздельный хребет, на юге называемый Урал-Тау, а на севере Поясовым Камнем, часто уступает по высоте боковым хребтам, в особенности в южной части гор, где он, кроме того, занимает окраинное положение. Широкое распространение здесь долин прорыва в боковых хребтах свидетельствует о том, что реки, стекающие с более древнего водораздельного хребта, успевали, повидимому, пропиливать свои долины в поднимающейся местности, сохраняя свое прежнее направление, не соответствующее современным условиям рельефа. Особо разительный пример представляет в данном случае р. Чусовая, которая на большом расстоянии проходит по диагонали вдоль западного склона Среднего Урала в долине прорыва, врезанной в толщи твердых известняков и доломитов, нависающих над рекой грандиозными отвесными обрывами.

Совершенно аналогичное явление наблюдается и в области Станового хребта, в районе водораздела pp. Алдана и Зеи, а также в ряде других горных стран.

Во многих случаях отдельные, наиболее возвышенные участки хребтов являются лишь второстепенными водоразделами, разграничивая водосборные площади притоков крупных рек.В равнинных странах, особенно в заболоченных местах, водоразделы часто бывают едва заметными и обнаруживаются посредством нивелировки. Иногда на водораздельной полосе располагаются озера и болота, которые постоянно или периодически дают сток в двух противоположных направлениях. Такое явление называется делением вод. Так, например, из оз. Парусного, расположенного в болотистой поперечной долине южной части п-ва Канин, вытекает р. Чижа, впадающая в Мезенскую губу Белого моря, и р. Чеша, изливающая воды в Чешскую губу Баренцева моря.

Бассейны Волги, Западной Двины и Днепра, в сущности, соединены между собою. Западная Двина берет начало из обширного болота, среди которого, на высоте 221-223 м, расположены два озера: одно из них питает Западную Двину, а другое относится к бассейну оз. Пено, через которое протекает Волга; весною можно наблюдать, как часть вод стекает в бассейн Западной Двины, а часть в бассейн Волги. Днепр начинается в Смоленской области из заросшего лесом мохового болота, на высоте 250 м. Часть вод этого болота стекает в систему р. Обши, относящейся к бассейну Западной Двины; сама р. Обша берет начало из небольшого болота, где также начинается один из притоков Днепра.

В периоды таяния снега или продолжительных осенних дождей в районах заболоченных водоразделов часто наблюдается временное деление вод; здесь перенасыщенные водой болота нередко дают сток в разных направлениях. В качестве примера можно указать область Пинских болот в Полесье, питающую одновременно притоки pp. Вислы и Днепра; то же наблюдается и в районе водораздельных заболоченных участков pp. Немана и Днепра, Западной Двины и Днепра, Оби (р. Кеть — р. Озерная) и Енисея (Малый Кае) и в других местах.

Отмеченные характерные особенности водоразделов наших водотоков и близость истоков рек, текущих в разных направлениях, уже с давних пор были использованы нашими предками для устройства «волоков», в местах расположения которых вручную или лошадьми, смотря по тяжести, переволакивали встарину лодки.

Недаром русская географическая терминология так богата названиями, указывающими на волоки, например Волоковая, Волочинск, Переволока, Водочная, Волочек, Заволочье, Переволочное, Волковыск, Волокитино, Волокамск и др. Впоследствии на смену древним волокам пришли соединительные каналы. Впервые к этим работам было приступлено, по преданию, еще при .Иване Грозном, когда предполагалось осуществить соединение вод Каспийского бассейна с Беломорским посредством притоков pp. Северной Двины и Волги. Эти работы, однако, не были доведены до конца. В 1568 г. султан Селим приказал рыть канал между р. Иловлей, впадающей в Дон, и р. Камышинской, притоком Волги. Работы эти, следы которых сохранились до наших дней, не были окончены. Позднее устройство соединительных каналов было начато при Петре Великом, и с тех пор было осуществлено устройство целого ряда водных соединений (Мариинская, Тихвинская и другие системы). В связи с питанием каналов на водораздельных участках, осуществляемым из специально устраиваемых водораздельных водохранилищ, нередко имеет место искусственное деление вод по разным речным бассейнам. В пониженных частях водоразделов иногда наблюдается явление раздвоения вод, или бифуркация, когда река разветвляется на два русла, по которым и несет свои воды в различные бассейны. Это явление преимущественно наблюдается в периоды высоких вод. Примером подобного рода могут служит pp. Днестр и Сан, сообщающиеся через свои притоки — Днестровскую и Санскую Вишки и др.

Источник

Общий обзор Азии

Азия — самая большая часть света. На ее долю приходится более 30% всей суши земного шара. Она расположена на одном материке с Европой, занимая его большую часть. Так как природной границы между Европой и Азией не существует, то, как уже отмечалось, у разных авторов в различных литературных источниках можно встретить различное ее толкование. Следовательно, площадь Азии, как и площадь Европы, исчисляется различно, в зависимости от того, какие территории включаются в ее пределы. Географически наиболее правильно относить к Азии весь Кавказ с Закавказьем, а далее проводить границу по р. Эмбе и восточному подножию Уральских гор. В таком случае площадь Азии около 43 900 тыс. км2 Из них более 2000 тыс. кв. км приходится на острова.

Азия лежит во всех климатических поясах северного полушария. Крайняя южная точка на материке — мыс Пиай на полуострове Малакка — расположена на 1°17` с. ш. Относящиеся к Азии острова Малайского архипелага заходят на юг от экватора до 11° ю. ш. На севере материковая часть Азии достигает 77°44` с. ш. (мыс Челюскин), а острова Северная Земля заходят за параллель 80°. Крайняя восточная точка Азии — мыс Дежнева— лежит под 169°40` з. д., крайняя западная —мыс Баба на полуострове Малая Азия — под 26°03` в. д.

Кроме границы с Европой, Азия имеет сухопутную границу с Африкой на Суэцком перешейке. Все остальные границы Азии — морские. Моря глубоко врезаются в сушу, но территория Азии настолько велика, что расчлененными оказываются только самые ее окраины, а вся основная часть очень массивна и компактна.

Для Азии характерны огромные размеры отдельных орографических единиц. На ее территории находятся величайшие в мире по высоте и по протяженности горные хребты и плоскогорья. У их подножий раскинулись обширные низменные равнины. Это обусловливает однообразие ландшафтов на огромных пространствах, в чем заключается существенное отличие Азии от Европы. Но протяженность Азии с севера на юг и с запада на восток настолько велика, что в целом ее природные условия характеризуются таким разнообразием, какого нет больше ни в одной части света. На ее территории выражены почти все из известных на земле типов климата: наряду с бесплодными арктическими пустынями распространены влажные экваториальные леса и саванны, обширные пространства занимают бессточные и почти без дождные территории, а на столь же больших площадях население страдает от избытка влаги. Для Азии характерны величайшие на земле контрасты температур и самые большие контрасты высот, на ее территории находится высочайшая горная вершина и глубочайшая сухая депрессия земного шара. Большая сложность и разнообразие природных условий Азии затрудняют, но в то же время делают особенно интересным ее изучение.

Значительная северная часть Азии (примерно 2/5 ее территории) входит в пределы СССР и в данном курсе не рассматривается. Все дальнейшее изложение будет касаться только зарубежной Азии, а материал, относящийся к той ее части, которая лежит в пределах СССР, будет привлекаться только в случаях, когда это необходимо для понимания общих закономерностей формирования ее ландшафтов.

Береговая линия и моря Азии

Берега Азии омываются водами всех четырех океанов. На севере Азию омывает Северный Ледовитый океан, все восточное побережье омывается морями Тихого океана, от которого они отделяются группами островов. Это моря—Берингово, Охотское, Японское, Желтое, Восточно-Китайское, Южно-Китайское. К южным берегам Азии подходят обширные бассейны Индийского океана — Аравийское море и заливы — Бенгальский, Оманский, Персидский и Аденский. Хотя эти бассейны и называются заливами, фактически они являются большими морями с самостоятельными водными режимами.

Красное море отделяет Азию от Африки, а на западе берега Азии омываются Средиземным морем, принадлежащим уже к бассейну Атлантического океана.

Различия в происхождении, строении и режиме всех этих водных бассейнов очень значительны, велико и разнообразно также влияние, оказываемое ими на природные условия Азии.

Особенно большое влияние на формирование природных условий Азии оказывает Тихий океан. Его воды омывают восточные берега Азии от крайнего севера до крайнего юга. В то время как основная центральная часть океана представляет собой систему обширных глубоководных впадин с преобладанием глубин 5—6 тыс. м и с платформенной структурой дна, по окраинам проходит геосинклинальная зона с сильно расчлененным рельефом и сложным геологическим строением. Широкие полосы материковой отмели, на которой расположена значительная часть окраинных морей Азии, сочетаются с системой глубоководных впадин (желобов), вытянутых вдоль цепей островов и подводных хребтов. В этих районах находятся самые глубоководные участки дна Мирового океана. Курило-Камчатская впадина имеет глубину 10542 м, Марианская — 11 034 ж (глубочайшая на Земле), Филиппинская — 10265 м.

Вся зона океана, прилегающая к Азии, характеризуется интенсивнейшей сейсмичностью и вулканической деятельностью, что свидетельствует о новейших тектонических движениях в геосинклинальной области. В западной части океана существует сложная система течений, оказывающая влияние на формирование климатических условий Азии. Под влиянием северо-восточного пассата в северном полушарии образуется Северное Пассатное течение, перемещающееся с востока на запад. У Филиппинских островов наиболее мощная ветвь этого течения поворачивает на северо-запад, а затем— на северо-восток, образуя теплое течение Куро-Сиво. Примерно у 40-й параллели оно встречается с холодным течением Ойя-Сиво (Курильским) и затем переходит в Северо-Тихоокеанское течение, которое, отклоняясь на восток, уходит к берегам Северной Америки. Ветви этих течений заходят в моря, омывающие берега Азии, влияя на климатические условия островов и прибрежных областей материка.

Японское море соединяется с Охотским проливами Лаперуза и Татарским, с Желтым — Корейским проливом. От Тихого океана его отделяют Японские острова, от Желтого моря —полуостров Корея. Японское море располагается в тектонической котловине с значительными глубинами. Материковая отмель в его пределах почти не развита, преобладающими являются глубины более 2000 л, а максимальная равна 3710 м. В то же время проливы, соединяющие Японское море с океаном и другими морями, неглубоки. В связи с этим основная масса вод Японского моря имеет постоянную и довольно низкую температуру (около 0°), а температурный режим поверхностных вод под влиянием течений довольно изменчив и от места к месту, и по сезонам. С юга через проход Крузенштерна проникает теплое Цусимское течение, являющееся ветвью теплого течения Куро-Сиво. Оно обогревает ту часть моря, которая прилегает к Японским островам, и обусловливает в этой, части высокие температуры вод на поверхности: зимой 13°, а летом — до 25°. На северо-западе происходит подъем на поверхность холодных глубинных вод и образование холодного компенсационного течения, которое вызывает сильное снижение температур у западных побережий (летом—до 13°). Но зимой температуры вод на поверхности не опускаются ниже 0° и море не замерзает.

Присутствие теплых и холодных вод в Японском море создает благоприятные условия для развития богатой фауны и флоры. Там ловят большое количество сельдей, камбалы, трески, палтуса, сардин и других холодолюбивых и теплолюбивых рыб. Имеют промысловое значение также тюлени, крабы, некоторые моллюски. В составе богатой флоры Японского моря много водорослей, имеющих практическое значение.

Желтое море и по происхождению, и по особенностям рельефа дна, и по режиму вод отличается от Японского. Оно очень сильно вдается в материк и большей своей частью расположено в пределах континентальной платформы. Полуострова Корейский, Ляодунский и Шаньдунский обособляют в его северо-западной части обширные, но мелководные заливы: Западно-Корейский, Ляодунский и Бохайвань (Чжилийский). Глубина этих заливов редко превышает 30 м, а максимальная глубина моря всего 106 м. Желтое море находится под сильным воздействием континента и характеризуется большими колебаниями температур по сезонам. Летом поверхностные воды в южной части прогреваются до 26—27:, зимой вся северо-западная часть покрывается льдом, а на юге температура воды не превышает 6—8°. Соленость везде несколько ниже океанической, а в заливах снижается до 250/00. Направление и характер течений примерно такие же, как и в Японском море —вдоль берегов полуострова Кореи идет поток относительно теплых вод из Восточно-Китайского моря, на западе, у берегов материка, относительно опресненные и холодные воды движутся на юг. В море бывают высокие приливы. В заливах их высота достигает 9м. Желтое море имеет одну интересную особенность: обильно выносимый реками пылеватый и песчаный материал сообщает желтоватый оттенок цвету воды. Отсюда происходит и название моря. Воды Желтого моря богаты различными видами промысловых рыб. Там водятся угри, сельди, лещи и др.

Восточно-Китайское море менее изолировано от океана, чем Японское и Желтое.

На восточной границе его лежит цепь мелких островов Рюкю, на юге, по границе с Южно-Китайским морем, расположен остров Тайвань. Западная часть Восточно-Китайского моря лежит в пределах материковой отмели и глубины там колеблются от 30 до 160 м. Восточная часть бассейна занята тектонической котловиной с максимальной глубиной 2717 м. Это море относительно теплое, и в его южной и восточной частях появляются коралловые постройки. На востоке проходит постоянное теплое течение, дающее начало течению Куро-Сиво.В западной части господствуют сезонные течения, связанные с муссонной циркуляцией.

Температура поверхностных вод летом достигает 27—28°. В зимнее время температура воды возрастает с северо-запада на юго-восток от 7 до 16°.

Фауна Восточно-Китайского моря очень богата. Там встречаются крупные водные млекопитающие — киты, дельфины. Много различных рыб: сардины, камбала, скумбрия, угри, характерны звучащие рыбы из семейства горбылевых. Промысловое значение имеют также омары, крабы и трепанги (голотурии).

Наиболее обширный морской бассейн Тихого океана у берегов Азии — Южно-Китайское море. Оно лежит между северным тропиком и экватором и представляет собой очень теплый водный бассейн. Значительная часть Южно-Китайского моря расположена в пределах материковой отмели, а в северовосточной его части, прилегающей к Филиппинским островам, находится обширная тектоническая впадина с максимальной глубиной 4414 м. На востоке море замыкается Филиппинскими островами и островом Калимантан (Борнео), на западе отделяется от Индийского океана полуостровом Малакка и островом Суматра. У берегов материка море образует ряд заливов. Самые крупные из них—Сиамский и Тонкинский. Между ними расположен полуостров Индокитай. В северной части моря лежит крупный остров Хайнань. Кроме этого, на поверхности моря разбросано множество мелких коралловых и вулканических островов. Южно-Китайское море соединяется с Восточно-Китайским морем Тайваньским проливом, с Индийским океаном —Малаккским проливом, с Яванским морем — проливом Каримата. Яванское море так же, как и южная часть Южно-Китайского моря, расположено в пределах материковой отмели. Оба бассейна характеризуются высокими температурами вод в течение всего года и низкой соленостью (31—32°/00).

Между островами Малайского архипелага обособляется ряд тектонических глубоких котловин, занятых морями Сулу, Целебесским, Банда, Флорес и др. Глубины в их пределах колеблются от 3000 до 5000 м. Соленость близка к нормальной океанической, температуры вод очень высоки (26—29°).

Исключительно богата фауна тропических водных бассейнов Тихого океана. Там известны многочисленные виды кораллов, моллюсков, губок, иглокожих, рыб. Достаточно сказать, что только в водах Малайского архипелага насчитывается около 2000 видов рыб. Из рептилий водятся морские черепахи и змеи.

Южное побережье Азии омывает Индийский океан и образуемые им моря.

Значительная часть Индийского океана представляет собой геологически древнюю впадину. Только западная часть образовалась, очевидно, в результате недавних опусканий, приведших к раздроблению суши, которая связывала некогда в единое целое Африку, Аравию, Мадагаскар и полуостров Индостан. На востоке, вдоль южных побережий островов Малайского архипелага, проходит полоса молодых третичных прогибов с максимальной глубиной 7450 м. В большей части океана преобладают глубины от 3000 до 5000 м. Между отдельными глубоководными участками располагаются подводные повышения, увенчанные группами островов. По направлению к северу глубины уменьшаются, но материковая отмель нигде не достигает большой ширины.

Температура воды в северной половине Индийского океана более высока, чем в других океанах на тех же широтах. Это объясняется тем, что с севера на широте тропика океан ограничен материком и притока холодных вод в него не происходит. К северу от экватора в большей части океана температура воды на поверхности равна 27—29°, только на западе она несколько понижается из-за сгона поверхностных вод летним муссоном. Северные моря Индийского океана являются самыми теплыми бассейнами земного шара. Поверхностные течения в Индийском океане зависят от ветров и носят сезонный характер. Зимой в северной части океана преобладают западные течения, в летнее время — восточные.

Между полуостровами Индокитай и Индостан далеко на север вдается широко открытый к океану Бенгальский залив, являющийся фактически морским бассейном с самостоятельным режимом. В южной части он представляет собой тектоническую котловину с максимальной глубиной 3730 м. Полоса материковой отмели достигает большой ширины на севере, в районе дельты Ганга, и на востоке. В восточной части в меридиональном направлении протягивается подводная гряда, на которой расположены коралловые и вулканические Андаманские и Никобарские острова. На юго-западе расположен остров Цейлон.

Температура воды в Бенгальском заливе на поверхности зимой и летом почти одинаково высока. Она колеблется от 25 до 27°. В весеннее и летнее время характерны ветры штормовой силы и тропические ураганы.

Между полуостровами Индостан и Аравией располагается Аравийское море, также широко открытое к океану. Наибольшая глубина Аравийского моря 5203 м. Температуры в нем более низкие, чем в остальных северных морях Индийского океана, особенно в зимнее время, соленость близка к нормальной. Тайфуны в летнее время, туманы и шквалистые ветры зимой затрудняют судоходство.

В западной части Аравийского моря между Азией и Африкой лежит Аденский залив, Баб-эль-Мандебским проливом он соединяется с Красным морем. На северо-западе расположены заливы Оманский и Персидский, соединенные Ормузским проливом. Эти заливы фактически являются морями с самостоятельным гидрологическим режимом. Наиболее замкнутый из них— Персидский — целиком лежит в пределах материковой отмели. В связи с сильным испарением соленость в заливе равна 38—40°C. Температура поверхностных вод летом достигает 30—33°C, а в зимнее время снижается до 15— 20°C.

Фауна вод всех морей Индийского океана богата различными видами теплолюбивых животных и близка к фауне западной части Тихого океана. У Бахрейнских островов в Персидском заливе, на отмелях и банках у берегов Цейлона и других районах Индийского океана издавна распространена добыча жемчуга.

Источник