Граница бассейнов двух рек или океанов

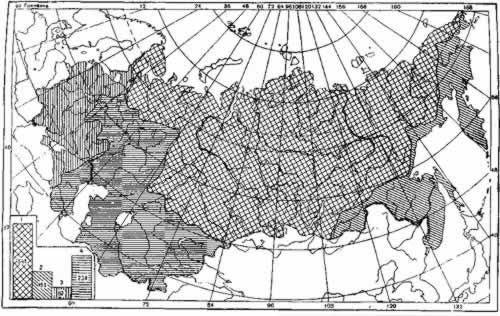

Советский Союз обладает хорошо развитой речной сетью, которая главными водоразделами делится на четыре основных бассейна (рис. 10): Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов и внутренний бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Рис. 10. Принадлежность речной сети к бассейнам океанов и морей. 1 — бассейн Северного Ледовитого океана, 2 — бассейн Тихого океана, 3 — бассейн Атлантического океана, 4 — бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Более половины территории СССР орошается реками, текущими на север и сбрасывающими свои воды в окраинные моря Северного Ледовитого океана: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Границами бассейна Северного Ледовитого океана служат горные хребты и системы гор, входящие составными звеньями в главный водораздел Советского Союза; к ним относятся: 1) возвышенность Маанселькя, расположенная на границе СССР и Финляндии, 2) Северные Увалы, составляющие главный водораздел Европейской части СССР и отделяющие реки, текущие на север, от южных рек, 3) Уральские горы, являющиеся водоразделом рек Европы и Азии, 4) Тургайская столовая возвышенность, Казахская складчатая страна, Алтай и Саяны, отделяющие бассейны Оби и Енисея от бессточных бассейнов Средней Азии и Монголии, 5) Яблоновый, Становой, Джугджур и Колымский хребты — мощные горные дуги, отграничивающие реки бассейнов Северного Ледовитого и Тихого океанов.

К бассейну Северного Ледовитого океана принадлежат главнейшие реки Советского Союза: Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма и др.; приемниками их вод являются моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Этот бассейн охватывает 54% всей территории СССР.

К Тихоокеанскому бассейну относятся реки восточной части страны, стекающие с восточных склонов Яблонового и Станового хребтов, хребтов Джугджур и Колымского и принадлежащие бассейнам окраинных морей Тихого океана: Берингову, Охотскому и Японскому. По площади своих водосборов реки бассейна Тихого океана охватывают примерно 15% территории СССР. На значительном протяжении главный водораздел, отделяющий бассейны Тихого и Северного Ледовитого океанов, близко подходит к побережью Берингова и Охотского морей, оставляя лишь сравнительно узкую полосу морского побережья, где развиты преимущественно небольшие водотоки. Только в южной части этот водораздел далеко отходит на запад, ограничивая обширную область, орошаемую водами рек бассейна Амура.

К бассейну Атлантического океана относятся реки центральной и западной частей Европейской территории СССР, расположенные к западу от Приволжской, Средне-Русской и Валдайской водораздельных возвышенностей и изливающие свои воды в Азовское, Черное и Балтийское моря. Главнейшие реки этого бассейна: Нева, Западная Двина, Неман, Кубань, Днепр, Днестр и Дунай. По сравнению с другими этот бассейн является самым малым, на его долю приходится около 8% площади СССР.

К обширному внутреннему бессточному Арало-Каспийскому бассейну относятся реки бассейна Каспийского моря — Волга, Урал, Эмба, Терек, Кура, реки бассейна Аральского моря — Аму-Дарья и Сыр-Дарья, реки бассейна оз. Балхаш — Или и Лепса, а также многие реки, впадающие в небольшие озера или теряющие свой сток в пустынных безводных районах и оканчивающиеся слепыми концами; наибольшими из них являются Теджен, Мургаб, Сары-Су, Тургай, Иргиз, Нура и др. Этот бассейн охватывает 23% территории Советского Союза.

Суммарный сток рек Советского Союза, по данным Б. Д. Зай-кова, составляет 3938 км 3 в год, или около 125000 м 3 /сек (табл. 4), причем на долю Северного Ледовитого океана приходится около 60%, до 22% получает Тихий океан, до 10% — бессточный Арало-Каспийский бассейн и менее всего — 8% — Атлантический океан.

| Бассейн | Площадь бассейна, тыс. км 2 | Сток м 3 /сек | Сток км 3 /год | Сток л/сек км 2 |

| Северный Ледовитый океан | 11700 | 76000 | 2394 | 6,5 |

| Баренцево и Белое моря | 1000 | 11000 | 346 | 11,0 |

| Карское море | 6100 | 37000 | 1166 | 6,1 |

| Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря | 4600 | 28000 | 882 | 6,5 |

| Тихий океан | 3200 | 27000 | 850 | 8,4 |

| Атлантический океан | 1800 | 10000 | 316 | 5,6 |

| Балтийское море | 600 | 5000 | 158 | 8,3 |

| Черное и Азовское моря | 1200 | 5000 | 158 | 4,2 |

| Бессточный Арало-Каспийский бассейн | 4900 | 12000 | 378 | 2,4 |

| Каспийское море | 2900 | 9000 | 284 | 3,1 |

| Аральское море и др. | 2000 | 3000 | 94 | 1,5 |

| Всего СССР | 21600 | 125000 | 3938 | 5,8 |

В горных странах водоразделы обычно четко выражены и совпадают в большинстве случаев с наиболее высокими горными цепями. Это, однако, наблюдается не во всех случаях. На Большом Кавказе, например, Главный Кавказский хребет, являющийся водоразделом, в центральной своей части оказывается ниже расположенного в 10-15 км к северу и параллельного ему Бокового хребта, начинающегося на северо-западе горной группой Эльбруса и оканчивающегося на востоке массивом Шах-Даг, общею длиною свыше 500 км. Боковой хребет представляет собой наиболее высокую и мощную часть в системе Большого Кавказа, прорываемую Тереком грандиозным Дарьяльским ущельем.

То же самое наблюдается и на Урале, представляющем систему параллельных хребтов, разделенных продольными понижениями, где водораздельный хребет, на юге называемый Урал-Тау, а на севере Поясовым Камнем, часто уступает по высоте боковым хребтам, в особенности в южной части гор, где он, кроме того, занимает окраинное положение. Широкое распространение здесь долин прорыва в боковых хребтах свидетельствует о том, что реки, стекающие с более древнего водораздельного хребта, успевали, повидимому, пропиливать свои долины в поднимающейся местности, сохраняя свое прежнее направление, не соответствующее современным условиям рельефа. Особо разительный пример представляет в данном случае р. Чусовая, которая на большом расстоянии проходит по диагонали вдоль западного склона Среднего Урала в долине прорыва, врезанной в толщи твердых известняков и доломитов, нависающих над рекой грандиозными отвесными обрывами.

Совершенно аналогичное явление наблюдается и в области Станового хребта, в районе водораздела pp. Алдана и Зеи, а также в ряде других горных стран.

Во многих случаях отдельные, наиболее возвышенные участки хребтов являются лишь второстепенными водоразделами, разграничивая водосборные площади притоков крупных рек.В равнинных странах, особенно в заболоченных местах, водоразделы часто бывают едва заметными и обнаруживаются посредством нивелировки. Иногда на водораздельной полосе располагаются озера и болота, которые постоянно или периодически дают сток в двух противоположных направлениях. Такое явление называется делением вод. Так, например, из оз. Парусного, расположенного в болотистой поперечной долине южной части п-ва Канин, вытекает р. Чижа, впадающая в Мезенскую губу Белого моря, и р. Чеша, изливающая воды в Чешскую губу Баренцева моря.

Бассейны Волги, Западной Двины и Днепра, в сущности, соединены между собою. Западная Двина берет начало из обширного болота, среди которого, на высоте 221-223 м, расположены два озера: одно из них питает Западную Двину, а другое относится к бассейну оз. Пено, через которое протекает Волга; весною можно наблюдать, как часть вод стекает в бассейн Западной Двины, а часть в бассейн Волги. Днепр начинается в Смоленской области из заросшего лесом мохового болота, на высоте 250 м. Часть вод этого болота стекает в систему р. Обши, относящейся к бассейну Западной Двины; сама р. Обша берет начало из небольшого болота, где также начинается один из притоков Днепра.

В периоды таяния снега или продолжительных осенних дождей в районах заболоченных водоразделов часто наблюдается временное деление вод; здесь перенасыщенные водой болота нередко дают сток в разных направлениях. В качестве примера можно указать область Пинских болот в Полесье, питающую одновременно притоки pp. Вислы и Днепра; то же наблюдается и в районе водораздельных заболоченных участков pp. Немана и Днепра, Западной Двины и Днепра, Оби (р. Кеть — р. Озерная) и Енисея (Малый Кае) и в других местах.

Отмеченные характерные особенности водоразделов наших водотоков и близость истоков рек, текущих в разных направлениях, уже с давних пор были использованы нашими предками для устройства «волоков», в местах расположения которых вручную или лошадьми, смотря по тяжести, переволакивали встарину лодки.

Недаром русская географическая терминология так богата названиями, указывающими на волоки, например Волоковая, Волочинск, Переволока, Водочная, Волочек, Заволочье, Переволочное, Волковыск, Волокитино, Волокамск и др. Впоследствии на смену древним волокам пришли соединительные каналы. Впервые к этим работам было приступлено, по преданию, еще при .Иване Грозном, когда предполагалось осуществить соединение вод Каспийского бассейна с Беломорским посредством притоков pp. Северной Двины и Волги. Эти работы, однако, не были доведены до конца. В 1568 г. султан Селим приказал рыть канал между р. Иловлей, впадающей в Дон, и р. Камышинской, притоком Волги. Работы эти, следы которых сохранились до наших дней, не были окончены. Позднее устройство соединительных каналов было начато при Петре Великом, и с тех пор было осуществлено устройство целого ряда водных соединений (Мариинская, Тихвинская и другие системы). В связи с питанием каналов на водораздельных участках, осуществляемым из специально устраиваемых водораздельных водохранилищ, нередко имеет место искусственное деление вод по разным речным бассейнам. В пониженных частях водоразделов иногда наблюдается явление раздвоения вод, или бифуркация, когда река разветвляется на два русла, по которым и несет свои воды в различные бассейны. Это явление преимущественно наблюдается в периоды высоких вод. Примером подобного рода могут служит pp. Днестр и Сан, сообщающиеся через свои притоки — Днестровскую и Санскую Вишки и др.

Источник

Бассейн водоёма

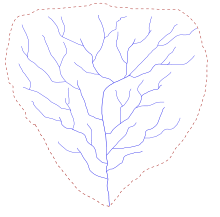

Бассе́йн водоёма (также водосборный бассейн, водосборная площадь, водосбор [1] ) — территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекаются в данный водоём, включая различные его притоки. Чаще всего речь идёт о бассейнах рек.

Бассейн каждого водоёма включает в себя поверхностный и подземный водосборы. Поверхностный водосбор представляет собой участок земной поверхности, с которого поступают воды в данную речную систему или определённую реку. Подземный водосбор образуют толщи рыхлых отложений, из которых вода поступает в речную сеть. В общем случае поверхностный и подземный водосборы не совпадают. Но так как определение границы подземного водосбора практически очень сложно, то за величину речного бассейна принимается только поверхностный водосбор.

Возникающие ошибки в результате условного отождествления размеров бассейна и поверхностного водосбора могут оказаться существенными только для малых рек и озёр, а также для более крупных рек, протекающих в геологических условиях, обеспечивающих хороший водообмен между соседними бассейнами (например, карст). Граница между бассейнами отдельных водоёмов проходит по водоразделам.

Бассейны делятся на сточные и бессточные. Бессточными называются области внутриматерикового стока, лишённого связи через речные бассейны с океаном, формы и размеры бассейнов бывают самые различные и зависят от географического положения, рельефа и геологического строения местности. Притоки рек имеют свои небольшие бассейны, общая совокупность которых составляет площадь бассейна главной реки.

Источник

Почему воды двух океанов не смешиваются встречаясь

Этот феномен был обнаружен совсем недавно. В интернете популярны различные видеозаписи, заснятые на границе Тихого и Атлантического океанов, на которых отчетливо видно, что их воды не смешиваются.

Граница этих двух океанов — как граница разных миров. Она на виду, она очевидна, и она многим не понятна. Два океана, будто встречаются у невидимой стены, которая не позволяет им влиться друг в друга. Но от чего же так происходит, ведь очевидно, что никакой невидимой стены там нет, а вода по идее, она и есть вода, и ничего препятствовать ей смешаться не должно.

Однако, как выясняется, вода тоже может быть разной. Считается, что воды Тихого и Атлантического океанов, имеют разную плотность и отличный друг от друга химический состав, уровень содержания соли и тому подобное. Это и так видно невооруженным взглядом, по цвету вод, что они вовсе не одинаковы.

Но в таком случае, более плотная жидкость должна в конечном итоге оказаться ниже, а менее плотная выше, таким образом, граница океанов стала бы не вертикальной, а горизонтальной, а разница в солености вод, уровнялась бы по мере приближения океанов друг к другу. Однако и здесь есть несколько причин, почему так не происходит. Помимо того, что разница в плотности довольно незначительна, чтобы привести к быстрому опусканию вниз одного из океанов и подъему другого, однако ее хватает, чтобы препятствовать смешиванию, в игру вступает еще и инерция, а вернее одна из инерционных сил — сила Кориолиса, проявляющаяся при движении в направлении под углом к оси вращения. дело в том, что два океана имеют разное направление течений.

К тому же, как оказалось, воды этих океанов имеют еще одно очень важное различие, а именно различие в таком ключевом параметре, как сила соединения молекул, или сила натяжения поверхности. если в двух словах — это та сила, благодаря которой, молекулы вещества «держатся» друг за друга. У этих океанов, такая сила принципиально разная, что не позволяет им смешаться. Возможно со временем, они бы постепенно и перемешались, если бы их течения совпадали, но поскольку они движутся в разных направлениях, то сделать это попросту не успевают. Это для нас с вами, вода и есть вода, как единая субстанция, а вот отдельные ее молекулы, встречаются лишь на короткий срок, после чего «расплываются», если можно так сказать, дальше по своим течениям.

Кстати на просторах интернета, можно встретить историю, что знаменитый французский исследователь океана Жак-Ив Кусто, который собственно и открыл это явление, принял Ислам, поскольку в Коране, об этом говорится, объясняя не смешивающиеся океаны желанием Аллаха, чтобы было так. Однако на деле, никаких свидетельств что исследователь принимал Ислам нет, и никакой информации хоть как-то подтверждающей это тоже, так что все эти заявления голословны и основаны по сути ни на чем.

А вообще, явление не смешивающихся вод, актуально не только для Тихого и Атлантического океанов. Точно так же Атлантический океан не смешивается с Карибским морем, Балтийское и Северное моря друг с другом, и даже реки, в то время как одни, спокойно впадают друг в друга полностью соединяя свои воды, другие демонстрируют явную «неприязнь» друг к другу. Так, бразильская река Риу-Негру, отказывается смешиваться с рекой Солимойнс, так же как российские реки Чуя и Катунь, американские Грин и Колорадо, и многие другие. А вот в Германии, есть вообще интересное явление, когда Инн, Дунай и Ильц, впадая друг в друга, текут дальше каждая своей «тусовкой», образуя тем самым вообще трехцветную фракцию. Правда со временем, они все же растворятся друг в друге, так как из одного русла никуда не денешься. А вот океаны руслом не ограничены, и масштабы там другие. В общем все зависит от состава воды, так что, не на столько уж и редкое это явление.

Источник