- ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МОРСКИХ ФАЦИЙ

- Шельф — это. Понятие, определение, граница шельфа, глубина, структура и разработки

- Значимость шельфа для государства

- Смысл борьбы за владение шельфом

- Добыча нефти на шельфе

- Статистические показатели добычи

- Рыбный промысел

- Добыча полезных ископаемых

- Шельфовые ледники — туризм будущего

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МОРСКИХ ФАЦИЙ

Общие признаки. 1) большая мощность; 2) значительная протяжённость; 3) литологически выдержаны по площади и в разрезе (по мощности). В морях, океанах преобладают процессы осадконакопления. Денудация осуществляется, главным образом, в литоральной зоне. Морские отложения представлены чаще всего обломочными, глинистыми и карбонатными органогенными породами, из органических остатков преобладает стеногалинный морской бентос.В отличие от переходных фаций характерно разнообразие органических остатков.

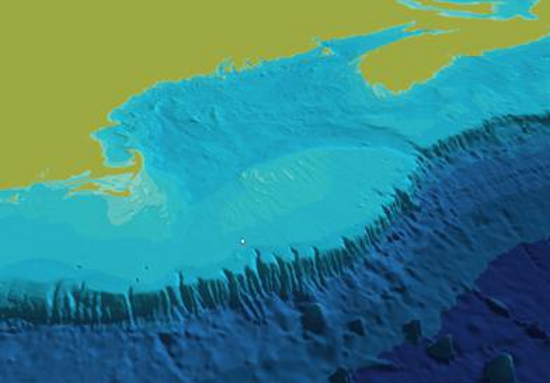

Осадконакопление в морских бассейнах зависит от глубины. Выделяют следующие батиметрические области: 1) литоральная (прибрежная с глубинами 0–20 м); 2) неритовая (соответствует шельфу с глубинами 20–200 м); 3) батиальная (соответствует материковому склону с глубинами 200–2000 м); 4) абиссальная (соответствует ложу океана с глубинами более 2000 м). В морях и океанах холодного и умеренного климата накапливаются обломочные и глинистые породы. В морях и океанах теплого климата накапливаются карбонатные, обломочные, глинистые породы.

1. Литоральные фации.Для литоральной зоны характерны активный гидродинамический режим (волнения, приливы, отливы), проникновение света, окислительная среда.

Литолого-петрографические признаки литоральных фаций. 1. Крупно- и среднеобломочные породы с окатанными обломками (такие структуры показывают активный гидродинамический режим): конгломераты, гравелиты, песчаники. 2. Хемогенные породы – оолитовые известняки (оолитовая структура показывает активный гидродинамический режим, состав показывает соленость около 40‰, жаркий и засушливый климат). 3. Органогенные породы: а) строматолитовые известняки, представляющие собой продукты жизнедеятельности цианобионтов (сине-зеленых «водорослей»), формируются в условиях приливов и отливов в жарком климате; б) известняки-ракушечники состоят из окатанныхобломков раковин морских моллюсков.

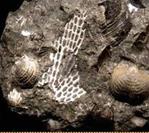

Палеонтологические признаки литоральных фаций. Эвригалинный морской бентос: двустворчатые и брюхоногие моллюски, мшанки, норки червей-пескожилов (чаще вертикальные). Часто встречаются окатанные фрагменты стеногалинного бентоса, выносимого с шельфа: кораллы, фузулиниды, членики стеблей морских лилий, замковые брахиоподы (показывает нормальную соленость).

В областях сильных волнений (клифы (береговые скалы), бенчи), не защищенных от океанских волн, формируется литораль «твердое дно». Признаки: брекчии, следы сверлильщиков и прикрепляющихся животных (норки сверлящих моллюсков, домики червей-трубкожилов (серпул и спирорбисов) и усоногих рачков баланусов, пленочные колонии мшанок).

| Литораль: зеленые и красные водоросли, гастроподы-колпачки, усоногие рачки | Домики червей-трубкожилов Serpula на гравии и раковине двустворчатого моллюска | Домики червей-трубкожилов Spirorbis | |

|  |  |  |

| Вертикальные норки червей-пескожилов (после отлива) | Известковые домики усоногих рачков Balanus | Известняк с раковинами морских моллюсков | Оолитовый известняк |

|  |  |  |

|  |

2. Неритовые фации. Неритовая зона почти на всем протяжении представляет собой ровное морское дно с глубинами 20–50 м. Волны почти не проникают, поэтому отсутствуют крупнообломочные породы. Наиболее благоприятная для морского бентоса среда обитания.

Литолого-петрографические признаки неритовых фаций. Алевролиты, аргиллиты, органогенные известняки. Структура известняков а) органогенная; б) органогенно-детритовая (обломки скелетов морских организмов). Цвет пород любой (светло-серый до черного). Текстура чаще массивная, плотная. Часто присутствует в виде примеси минерал глауконит (зеленая глина, образуется только в морских условиях).

Палеонтологические признакинеритовых фаций. Органические остатки обильны и разнообразны, но доказываются неритовые фации по присутствию стеногалинного морского бентоса. ! СТЕНОГАЛИННЫЙ МОРСКОЙ БЕНТОС:коралловые полипы, фузулиниды, нуммулитиды, археоциаты, трилобиты, замковые брахиоподы, иглокожие (остатки этих организмов показывают нормальную соленость 35‰). Колониальные кораллы, фузулиниды, нуммулитиды, археоциаты, являясь стенотермными животными, показывают тропический климат.

| Коралловые известняки | Трилобиты в алевролите | Фузулинидовый известняк | |

|  |  |  |

| Глауконитовый песчаник |

3. Рифогенные массивы образуются на мелком шельфе. Ископаемые органогенные постройки представляют собой массивные тела с крутыми склонами, образованные скелетами колониальных животных и растений, захороненных в прижизненном положении.

Литолого-петрографические признаки рифогенных фаций. Органогенные известняки, обычно светло-серые. ХАРАКТЕРНА МАССИВНАЯ КАВЕРНОЗНАЯ ТЕКСТУРА (так как организмы захоронены в прижизненном положении).

Палеонтологические признакирифогенных фаций. Доказываются по наличию скелетов организмов-рифостроителей: зеленые водоросли, сетчатые и ветвистые мшанки, колониальные кораллы, строматопораты, археоциаты.

Присутствуют организмы-рифолюбы (поселяющиеся на рифах): замковые брахиоподы, криноидеи, двустворчатые моллюски, трилобиты, наутилоидеи, кораллы, фузулиниды.

| Современный риф | Археоциатовый изветсняк | Камень Ермак – рифогенный массив пермского возраста → | Мшанково-брахиоподовый известняк (камень Ермак) |

|  |  |  |

4. Батиальные фации. Батиальная зонахарактеризуется спокойным гидродинамическим режимом, отсутствием света, низкими температурами, восстановительной средой (этим объясняется бедность донными организмами).

Литолого-петрографические признаки батиальных фаций. Нет движения воды, поэтому характерны мелко- и тонкообломочные породы: алевролиты, аргиллиты, глинистые известняки. Цвет пород преимущественно черный (из-за присутствия рассеянного пирита или ораганического вещества). Текстура пород тонкая горизонтальнослоистая.

Палеонтологические признакибатиальных фаций. Характерен стеногалинный планктон и нектон:головоногие моллюски, тентакулиты, граптолиты. Присутствует в небольшом количестве бентос с тонким скелетом: брахиоподы, остракоды.

| Граптолитовые глинистые сланцы | Аммонит в черном известняке | |

|  |  |

5. Абиссальные фацииимеют самое широкое распространение в настоящее время (75% морского дна). Ископаемые абиссальные отложения достоверно установлены лишь в единичных случаях. Причины: 1) низкая скорость осадконакопления (миллиметры за тысячу лет); 2) небольшая мощность, что объясняется мощностью и уплотнением на стадии диагенеза. Абиссальными осадками можно считать кремнистые аргиллиты, яшмы, содержащие раковины радиолярий (простейшие животные).

Источник

Шельф — это. Понятие, определение, граница шельфа, глубина, структура и разработки

- 1 Апреля, 2019

- Советы туристу

- Руслан Губкин

Шельф — это прибрежная часть моря или океана относительно небольшой глубины с ровной поверхностью и незначительными уклонами. Границы шельфа начинаются с береговой зоны моря или океана и заканчиваются бровкой, где начинается резкое увеличение глубины. Образование таких прибрежных зон связано с тем, что примерно 18–20 тысяч лет назад они были частью суши, но из-за резкого таяния льдов ушли под воду. В теории существует два фактора, повлиявших на образование шельфов: эрозия и отложения осадочных пород.

Значимость шельфа для государства

Континентальный шельф — это территория моря или океана, находящаяся за пределами любого прибрежного государства. Грубо говоря, если шельф не принадлежит ни одному из государств, он зовется континентальным. Именно за такие места в мире между прибрежными странами на данный момент ведется активная борьба за право на владение ими.

Ведь наличие в территориальной зоне государства шельфа — это не только географическая особенность, но и приятный бонус в виде сотен миллиардов долларов. Речь идет о добыче черного золота – той самой всеми желаемой нефти, за добычу которой идут порой целые полномасштабные экономические войны.

Смысл борьбы за владение шельфом

Свидетельством борьбы может послужить относительно недавний отказ ООН России в расширении границ своего континентального шельфа. Причина – недостаточность доказательств. Связано ли это с непростой и во многом ангажированной обстановкой в самой ООН? Отчасти да, по крайней мере, у России есть все основания так считать, ведь очень многие решения в этой организации вызывают подозрения в том, что они были продиктованы интересами западных стран, в частности, США.

Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей на изучение протяженности своего арктического шельфа. США и Канада также проводили совместные экспедиции по изучению территорий Арктики в 2001 и в 2010 годах. Помимо перечисленных государств на эти места претендуют и скандинавские страны.

Добыча нефти на шельфе

Что такое шельф? С этим мы разобрались, теперь перейдем к вопросу извлечения практической пользы из него.

Нефтегазовые запасы на материках неуклонно истощаются, поэтому альтернатива добычи шельфовой нефти с каждым годом становится все более актуальной. Сложность состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и технологичный способ извлечения углеводородных ресурсов из подводных недр. Интенсивная добыча требует больших затрат, поэтому для извлечения максимальной выгоды требуется высокая цена на мировых рынках. На сегодняшний момент из 120 стран, имеющих выход к морю, около 55 разрабатывают нефтяные месторождения, и их количество продолжает неуклонно расти.

Статистические показатели добычи

Наибольшая доля добычи морской нефти (75 %) и газа (85 %) приходится на Мексиканский залив, озеро Маракайбо (Венесуэла), Северное море и Персидский залив. Добыча ведется, как правило, на глубине 300 м, для этого используют стационарные платформы, изготовленные из стали или бетона. Для разведки, как правило, на глубине 1200–1600 м используют плавучие суда и буровые установки. Самой более преуспевшей в это деле страной являются США, на ее долю приходится около 40 % всех установок.

Благодаря шельфовой добыче Великобритания и Норвегия совсем отказались от импорта и продают нефть в другие страны. Во многих странах прирост нефти за счет морских месторождений составил 35–50 %. Разведка шельфа — это одно из самых приоритетных направлений деятельности для многих стран, в том числе и для России.

Рыбный промысел

Китай, Япония, США, Франция, Россия — вот немногие страны, использующие возможности создания целых морских плантаций. Здесь можно выращивать, например, устриц, морскую капусту или морские гребешки. Стоит отметить, что японцы подчас питаются исключительно морепродуктами.

Но наибольший интерес в финансовом плане представляет ловля рыбы в прибрежных зонах шельфов океанов. Это позволяет обеспечивать пропитанием целые государства и поддерживать их полную автономность. Благодаря рыбному промыслу продолжительность жизни, например, в Японии существенно выше, чем в других странах.

В районах, называемых гидрологическими фронтами, в местах схождения и расхождения течений происходит активный процесс развития фито и зоопланктона, что способствует размножению промысловых скоплений рыбы. На севере Атлантического океана особой популярностью пользуется добыча сельди и морского окуня, а на севере Тихого — лосося и сайры. В местах стыка холодных глубинных вод можно ловить тунца, промысловые районы морского рыболовства зависят от гидрологических особенностей районов как отдельных шельфов, так и Мирового океана в целом. На шельфах северного полушария добывается около 70 % объема мирового улова рыбы.

Разделяют три вида рыболовства на континентальных шельфах: научно-исследовательское, учебное и культурно-просветительское, товарное. На все три вида распространяется Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Добыча полезных ископаемых

Мало кто думает, интересуясь шельфом, что такое уникальное по своей сути природное явление может приносить пользу при добыче различных минеральных ресурсов, по своему потенциалу сравнимых с запасами ресурсов суши. Помимо различных руд, под берегом шельфа можно обнаружить огромные запасы пресной воды, образовавшейся еще до таяния льдов. В перспективе эту воду можно будет использовать для обеспечения жителей прибрежных районов, где наиболее остро ощущается водяной голод.

Для того чтобы понимать масштабы предполагаемой добычи ресурсов в прибрежных зонах, можно рассмотреть пример шельфовой зоны Дальнего Востока. На него приходится 81 % всех запасов ресурсов нашей страны. Доля по добыче алмазов, олова и бора составляет почти 100% от мировых. Помимо этого, на шельфе добывается цинк, плавиковый шпат, платина, вольфрам золото и серебро и сосредоточено 10 % запасов углеводородных ресурсов России.

Шельфовые ледники — туризм будущего

Что такое шельф для государства, более-менее понятно, но немногие знают, что эта прибрежная часть материка может и должна быть привлекательна для людей, любящих экстремальный туризм. Правда, для того чтобы это явление стало более массовым, необходимо тщательно проработать меры безопасности, ведь погодные условия в этом случае представляют наибольшую угрозу для здоровья человека.

Эта сфера еще мало освоена, но однозначно можно сказать, что находясь в разных районах шельфа, можно любоваться прекрасными видами на огромные, переливающиеся синими цветами просторы. Шельфовые ледники уже сейчас можно назвать своеобразной визитной карточкой Антарктиды. И интерес к этой части света неуклонно растет. Поэтому все больше стран подумывают о создании инфраструктуры на этом континенте.

Источник