- Вехи большого пути

- Путь через пять морей

- Курсом с запада на восток

- Мурманск

- Архангельск

- Нарьян-Мар

- Сабетта

- Игарка и Диксон

- Дудинка

- Тикси

- Певек

- Порт Бухта Провидения

- Северный морской путь

- Содержание

- Трасса и порты СМП

- История освоения

- Истоки и первые попытки

- XVII—XIX века

- XX век

- До 1922 года

- Советская эпоха

- Новейшее развитие

- Объёмы перевозок по Севморпути

Вехи большого пути

Северный морской путь и его главные порты

26 декабря 2019

Северный морской путь – главная арктическая судоходная трасса России. В «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» в числе главных национальных интересов названо развитие Северного морского пути «в качестве глобально конкурентоспособной национальной транспортной коммуникации».

Освоение и развитие северных территорий, доступ к полезным ископаемым Арктики, наращивание объемов грузоперевозок и торговли, в том числе экспортной – в решении этих задач Севморпути отводится особая роль. Но ставка при этом делается не только на удобство маршрута как такового – СМП должен развиваться за счет развития морских портов, расположенных на его протяжении.

Путь через пять морей

Севморпуть – кратчайший морской маршрут между Европой и Азией: от пролива Карские Ворота до бухты Провидения – около 5600 км. Этот маршрут вдвое короче маршрутов, проложенных через Суэцкий и Панамский каналы. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока, если идти через северные моря, составит примерно 14 тыс. км. Если же выбрать «южную альтернативу», выйдет более 23 тысяч. Естественно, что грузоперевозки по СМП обходятся существенно дешевле перевозок по южным маршрутам – от 30% до 3-4 раз.

Кроме того, Северный морской путь, пролегающий через пять морей – Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское – один из наиболее эффективных, а в некоторых случаях и безальтернативный способ снабжения населенных пунктов российской Арктики.

По данным, приведенным в Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2018 году составил 20,2 млн тонн. Это втрое больше пикового показателя, достигнутого в советское время, и вдвое больше, чем в 2017 году. Предварительные данные по 2019 году – 26 млн тонн. Но это только начало. 25 ноября 2019 года в правительство РФ был передан обновленный план развития Северного морского пути. Согласно этому документу, к 2024 году объем перевозок по СМП составит 80 млн тонн грузов, к 2030-му – 120 млн тонн, к 2035 году – 160 млн тонн.

Такие показатели будут достигнуты не только за счет транспортировки грузов между востоком и западом, но в первую очередь за счет развития нефтегазового сектора в Арктике. Благодаря арктическим месторождениям Россия выйдет на добычу газа и нефти в 90% и 25% от общемирового объема соответственно, станет мировым лидером на рынке сжиженного природного газа и будет производить до 120 млн тонн СПГ в год. На российских арктических территориях в ближайшие 10-15 лет будет развиваться нефтехимическая отрасль. В итоге объемы перевозок по Севморпути будут интенсивно расти в первую очередь за счет отечественных грузоотправителей.

Но эти планы смогут осуществиться, только если морские порты СМП, их техническое оснащение, инфраструктура будут этим планам соответствовать.

Курсом с запада на восток

Всего вдоль Северного морского пути расположено более 70 крупных и мелких портов и перевалочных пунктов. Но как об основных принято говорить о 10: это Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Сабетта, Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, бухта Провидения.

Мурманск

Мурманский морской порт с круглогодичной навигацией расположен в Баренцевом море, в южном колене Кольского залива.

Постановление о его создании было издано в 1870 году. Однако строительство порта началось уже в ХХ веке, а днем его рождения считается 1 сентября 1915 года: в этот день в порту ошвартовался первый грузовой пароход Drott.

С 1930-х годов Мурманский торговый порт – один из основных российских арктических портов и ключевая база Главсевморпути.

Сегодня его площадь составляет 645,895 га, в порту действуют 109 причалов, длина причального фронта превышает 12,5 км. Грузовые терминалы способны пропускать около 23,6 млн кг грузов ежегодно. Пропускная способность пассажирских терминалов – 141 тыс. человек в год. Морской порт может принимать суда любых габаритов, без каких-либо ограничений. С 2010 года Мурманский морской порт имеет статус особой экономической зоны.

В 2019 году произошло сразу несколько знаковых для работы порта событий. Так, в сентябре вышло распоряжение правительства РФ о расширении границ морского порта в связи с организацией перегрузочного комплекса для перевалки СПГ по схеме «борт-борт». А в ноябре 2019-го границы были расширены еще раз – в них включили пять земельных участков под объекты строящегося центра судостроения.

Ожидается, что благодаря строительству и модернизации инфраструктурных объектов Мурманского морского порта (терминалы по перевалке угля, нефти и нефтепродуктов; контейнерный терминал, складская и дистрибуционная зона, логистический центр) его грузооборот составит 70 млн тонн в 2025 году.

Архангельск

Старейший российский морской порт был основан одновременно с городом – в 1584 году. Именно он долгое время оставался главным «связующим звеном» между Россией и Европой.

В наше время Архангельский морской торговый порт с круглогодичной навигацией – современное, мощное многопрофильное предприятие по транспортировке всех видов грузов, кроме наливных. Общая площадь его складов – 6 гектаров. Порт обслуживается двумя железнодорожными станциями Северной железной дороги. В Архангельском порту базируется основной состав экспедиционного арктического флота, Северного регионального управления гидрометеослужбы, полярной гидрографии Минтранса РФ и ВМФ.

Перспективы развития Архангельского морского порта в первую очередь связаны с освоением месторождений углеводородов в Арктике и развитием потоков экспортных грузов.

Нарьян-Мар

Навигация в этом морском порту, расположенном на реке Печора, длится с июня по ноябрь. Основные грузы, проходящие через порт Нарьян-Мар, – лес, уголь, минерально-строительные, продовольственные грузы, контейнеры и т.д.

На данный момент потенциальная пропускная способность грузового морского терминала (его площадь – 13,26 га) составляет 500 тыс. тонн в год. Максимальная загрузка терминала была зафиксирована в 1983 году – 453 тыс. тонн. В 1990-х дело пошло на спад, но сейчас порт наращивает мощности. По итогам навигации 2019 года грузооборот составил 120 тыс. тонн – на 30% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что в 2020-м грузооборот порта удвоится – в том числе благодаря его техническому переоснащению.

Сабетта

Порт Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря – самый молодой арктический порт России: его строительство началось в 2012 году, а уже через год порт принял первые суда.

Порт Сабетта строился в рамках проекта «Ямал СПГ» под вполне конкретные задачи: транспортировку сжиженного природного газа и обеспечение круглогодичной навигации по Севморпути.

По итогам 2018 года грузооборот Сабетты составил около 22 млн тонн. Это только начало. Терминал «Утренний», с которого компания «Новатэк» намерена отгружать сжиженный газ в рамках проекта «Артик СПГ», в 2019 году был включен в границы Сабетты. Для отгрузки СПГ к порту припишут 26 специальных судов, в том числе 4 ледокола. Это позволит достичь намеченных планов и увеличить грузопоток всего Северного морского пути до 80 млн тонн к 2024 году.

Игарка и Диксон

Отступим от принятого нами правила и «зайдем» одновременно в два арктических порта, расположенных на севере Красноярского края. У обоих этих портов – столетняя история и схожая судьба. Их расцвет пришелся на советский период, а вот в 1990-е годы оба они пришли в упадок: сказались и экономические проблемы того времени, и массовый отток людей с севера.

Только сейчас начинается возрождение этих портов. В Игарке порт «ожил» с началом освоения нефтегазовых месторождений Ванкорской группы. А порт Диксон в 2019 году после многолетнего перерыва был открыт для иностранных судов. Это решение напрямую связано с планами по увеличению грузоперевозок по Севморпути. В Диксоне построят терминал для перевалки нефти и угля – там будет идти перегрузка на морские суда полезных ископаемых с ближайших месторождений. В свою очередь эти планы поспособствуют возрождению и самого поселка Диксон, в котором сейчас живут чуть больше 300 человек.

Дудинка

Этот арктический морской порт в Красноярском крае – структурное подразделение «Норильского никеля» и ключевой транспортный узел для вывоза продукции комбината и жизнеобеспечения Норильского промрайона.

Порт способен принимать суда грузоподъемностью до 17 тыс. тонн. Пропускная способность его причалов (23 речных, 9 морских плюс 8 причалов высокой воды) составляет 25 тыс. тонн груза в сутки, около 4 млн тонн в год.

В 2020 году в порту Дудинка начнется масштабная реконструкция причалов М2 и М3 с формированием единого грузового фронта для эксплуатации мобильных кранов нового поколения. Одновременно будет идти модернизация систем электроснабжения причалов, увеличатся площади хранения некоторых видов грузов. Это позволит существенно увеличить пропускную способность порта.

Тикси

Держим курс к северу Якутии, в порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых. Порт специализируется на продовольственных, строительных грузах, лесной продукции, угле, нефтепродуктах. Площадь его складов – около 55 тыс. кв. м, емкость резервуаров – 38 тыс. тонн. В Тикси работают 9 портальных, 6 плавучих, 4 гусеничных, один мостовой контейнерный и десятки автомобильных кранов, 30 автопогрузчиков, бульдозеры, тракторы, ролл-трейлеры, 50 грузовиков, другая техника.

Несмотря на короткую навигацию, которая длится меньше трех месяцев – с середины июля до начала октября, – у порта Тикси с учетом четырех морских терминалов в устьях рек Колымы, Лены и Яны весьма солидные показатели по грузообороту: в 2018 году – 302,8 тыс. тонн, предварительные данные по 2019 году – около 400 тыс. тонн.

Порт Тикси рассматривается как базовый пункт управления инфраструктурой восточной части СМП. Поэтому встал вопрос о его глобальной модернизации. Она будет включать дноуглубительные работы, восстановление портовой инфраструктуры, приобретение собственного портового флота и т.д.

Певек

История порта Певек, распложенного на Чукотке, насчитывает 65 лет. Грузооборот его составляет более 300 тыс. тонн в год. Через Певек проходит более четверти объема всех поставок на Чукотку. Через порт, кроме того, завозятся генеральные грузы для компаний, работающих в Чаун-Билибинском промышленном узле. Здесь находятся крупнейшие в России месторождения золота (общие запасы – более 950 тонн), серебра (7 тыс. тонн), олова (508 тыс. тонн) и меди (27 млн тонн). Так что работой порт Певек обеспечен на много лет вперед.

Ожидается, что грузооборот морского порта Певек вырастет до 2 млн тонн к 2026 году. Это связано с предстоящим освоением Баимской рудной зоны и увеличением добычи уже действующими недропользователями. Поэтому сейчас в порту идет реконструкция: расширяются складские территории, обновляется береговая инфраструктура.

Порт Бухта Провидения

Заканчиваем наше «заочное» путешествие по Северному морскому пути в порту Бухта Провидения, также на Чукотском полуострове.

Основная специализация порта – завоз угля и нефтепродуктов для нужд Чукотки и генеральных грузов, поступающих из порта Владивосток. Порт, кроме того, принимает иностранные пассажирские суда с туристами из Аляски и, конечно, те, что совершают местные перевозки.

Планируется, что два порта Чукотки, Певек и Провидения, станут «опорными точками» для Севморпути и будут обеспечивать бункировку, безопасность судоходства и поддерживающие функции на СМП.

В свою очередь, это откроет новые возможности для региона – реализации в Чукотском автономном округе инвестиционных проектов, развития собственной энергетики.

В целом же реконструкция портов Чукотки позволит увеличить их грузооборот в 5 раз.

Источник

Северный морской путь

Северный морской путь (СМП) — кратчайший морской маршрут между Европой и Восточной Азией [1] , в частности между европейской и дальневосточной частями России. Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Для сравнения: путь из Мурманска в Японию через Суэцкий канал составляет 12,84 тыс. морских миль (23,78 тыс. км), а по СМП — только 5,77 тыс. морских миль (10,69 тыс. км), то есть в 2,23 раза меньше.

За последние 10 лет (2009—2018) грузооборот Северного морского пути вырос в 1000 раз, с 20 тысяч тонн до 20 миллионов тонн. Ожидается, что к 2024 году обороты возрастут ещё в 4 раза, до 80 миллионов тонн. [2]

Содержание

Трасса и порты СМП

Когда говорят об Северном морском пути, то могут иметь в виду СМП в широком смысле — от Западной и Северной Европы по арктическим морям до Восточной Азии (Китая, Японии и т. д.), либо СМП в узком смысле — от Мурманска до Чукотки.

Основные порты СМП:

Порт Дудинка является границей между Западным (от Дудинки до Мурманска) и Восточного (от Дудинки до Чукотки) секторами Арктики и участками Северном Морского Пути.

История освоения

Истоки и первые попытки

Конец XV-начало XVI веков — время поиска европейцами морских путей в Индию и Восточную Азию. Экспедиции испанцев и португальцев открыли для европейцев два марштрута — через мыс Доброй Надежды (Южная Африка) и Магелланов пролив (Южная Америка), которые испанцы и португальцы моментально застолбили за собой и установили жесткий контроль за их использование.

Другие морские державы Европы (Англия, Франция и позднее Голландия) не были довольны таким положеним вещей, но в XVI веке не были способны вытеснить испанцев и португальцев с уже занятых путей, поэтому искали альтернативные пути — вдоль северного побережья Северной Америки (Северо-Западный проход) и северного побережья Евразии (Северо-Восточный проход), последний из которых и стал прообразом СМП.

Истоком идеи о Северо-Восточном проходе можно считать сочинение «Книга о посольстве Василия, великого князя Московского, к Клименту VII » (1525 год), написанное итальянским историком, врачом и географом Паоло Джовио. В нем Джовио опубликовал подробные сведения о России, основываясь на сведениях из бесед с Дмитрием Герасимовым, русским дипломатом и главой посольской миссии к папе Клименту VII, в частности высказав предложение о возможности достичь Китая плаваньем вдоль северных берегов Евразии [2] .

Во второй половине XVI века были осуществлены экспедиции англичан (например, экспедии Ричарда Ченслора и Хью Уиллоби) и голландцев (экспедиции Виллема Баренца). С географической точки были провальными — главная цель достигнута не была, ибо дальше архипелага Новая Земля продвинуться не удалось. При этом обе страны установили торговые отношения с Россией и стали уже в следующем веке ее основными торговыми партнерами в Европе.

XVII—XIX века

Больших успехов в исследовании СМП добилась Россия — ей это было проще осуществить ввиду того, что еще в XII—XIII вв. побежье Европейского Севера были исследовано русскими мореходами (поморы) и заселено выходцами из Новгорода Великого и других городов. В конце XVI века совершались регулярные плаванья к устью Оби, а закрепиться на новых землях помогло основание острогов, позднее ставших городами — Берёзов (ныне Берёзово), Обдорск (Салехард), Мангазея. В начале XVII века русские мореходы доходили уже до устья Енисея и Пясины, в 1620—1640-е годы было исследовано побережье от Енисея до Колымы усилиями таких первопроходцев как Пянда, Иван Ребров, Илья Перфильев и Семён Дежнёв (последний совершил экспедицию, открывшей пролив между Чукоткой и Америкой).

В начале XVIII века Россия стала морской державой, что усилило интерес русских властей к освоению СМП. Наибольший вклад внесли знаменитые экспедиции Витуса Беринга — экспедиция 1724—1729 (Первая Камчатская) и 1733—1743 (Вторая Камчатская) годов, из которых наиболее плодотворной по результатам оказалась вторая, разделенная на отряды:

- Двинско-Обский отряд — исследовал Баренцево (юго-восток акватории) и Карское (в районе устья Оби) моря

- Обско-Енисейский отряд — исследовал береговую линию между Енисеем и Обью

- Ленско-Енисейский отряд — исследовано побережье п-ова Таймыр, в частности открыта крайняя северная точка Евразии (мыс Челюскина)

- Ленско-Колымский отряд — исследовано побережье п-ова Чукотка, обнаружено устье р. Анадырь

- Южный отряд — исследован Курильский архипелаг и открыт морской путь в Японию

- Академический отряд — проведены метереологические исследования на Камчатке, исследованы ост-ва Шантарские, положено начало научному изучению Сибири, её истории и природы

- Верхнеудинско-Охотская экспедиция — проведены геодезические и этнографические исследования на территории от Бурятии до Хабаровского края

- Отряд Беринга-Чирикова — Беринг совместно с Алексеем Чириковым провел экспедицию, в результате которой был открыт пролив между Чукоткой и Америкой (известный сейчас как Берингов пролив), а также исследованы северные берега Камчатки (был основан острог, ставший позднее Петрапавловском-Камчатским), северо-западное побережье Америки и острова в Беринговом море (Алеутский и Командорские)

Результаты Второй Камчатской экспедии оказались более чем впечатляющими — исследована большая часть северных берегов России и составлена их карта, которая почти соответствует современным, а также исследовано побережье Аляски (окончательно доказано существование пролива между Азией и Америкой), острова в северной части Тихого Океана, Южные Курильские острова (открыт путь в Японию).

Значительный вклад в изучение восточного участка СМП внесла экспедиция 1820—1824 гг. под руководством Ф. П. Врангеля и Ф. Ф. Матюшкина — было исследовано и нанесено на карту побережье от устья Колыму до Колючинской губы, а также совершено 4 похода по дрейфующим льдам, не имевших ранее аналогов.

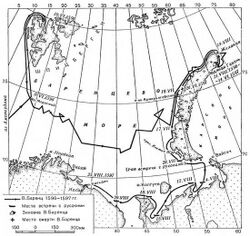

Впервые возможность успешного транзитного использования СМП была доказана экспедицией Адольфа Норденшёльда — в 1878—1879 гг. на шхуне «Вега» было осуществлено плаванье из Атлантического в Тихий океан с одной зимовкой в пути (карта). Еще до окончания экспедиции Норденшёльда были предприняты попытки наладить регулярное морское сообщение по СМП — в 1877—1919 гг. было проведено 122 карских экспедиций с целью ывоза через Карское море на мировой рынок сибирской сельскохозяйственной продукции и минеральных богатств. 75 рейсов закончились успешно, позволилв перевести 55 тысяч тонн различных грузов.

XX век

До 1922 года

Освоение СМП была одной из насущных задач экономики России начала XX века — особенно она стала актуальной в связи с аграрной реформов П. А. Столыпина, по которой в Сибири крестьянам в массовом порядке выдавали землю, а также происходило развитие сельского хозяйства Сибири, которое требовало новых марштрутов вывоза сибирского хлеба на мировые рынки.

В 1909 году началась подготовка к экспедиции, которая должна была повторить успех экспедиции Норденшёльда — на Невском судостроительном заводе были построены ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач». Спустя 5 лет, уже во время Первой Мировой войны, была проведена экспедиция 1914—1915 годов (карта) под руководством Б. А. Вилькицкого — увы, экспедиция не была успешной, ибо еще в октябре 1914 года экспедиция столкнулась с непроходимыми льдами к востоку от м. Челюскин и была вынуждена остаться на зимовку, вернувшись в Архангельск в сентябре 1915 года.

Большое внимание вопросам освоения СМП уделял адмирал и верховный правитель России А. В. Колчак, который участвовал в подготовке экспедиции Вилькицкого, ибо установление эффективного морского сообщения между Архангельском и устьями Оби и Енисея позволяло белым не только получать вооружения из стран Антанты, наладить надежную связь между северным и восточным фронтами белых, но также вывозить из Сибири местных кооперативов. Большевики также осознавали необходимость развития СМП — 2 июля 1918 В. И. Лениным было подписано постановление Совнаркома об ассигновании одного миллиона рублей на экспедицию по исследованию Северного Ледовитого океана, а в 1920 году Карские экспедиции положили начало регулярным плаваньям через Карское море.

10 марта 1921 г. Ленин подписал декрет о создании Плавучего морского научно-исследовательского института. Районом деятельности этого института стал Северный Ледовитый океан с его морями и устьями рек, островами и прилегающими к нему побережьями РСФСР. Начиная с 1923 г. в течение всего лишь десяти лет на побережье и островах Северного Ледовитого океана было построено 19 полярных радиометеорологических станций. В это время в научном и повседневном обиходе прежнее название «Северо-восточный проход» полностью вытесняется понятием «Северный морской путь». Отправной точкой к открытию регулярного сквозного сообщения по Северному морскому пути стала экспедиция выдающегося советского ученого О. Ю. Шмидта, состоявшаяся в 1932 на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков».

Советская эпоха

Еще в 1926 году постановлением Президиума ЦИК СССР были определены границы советского сектора Арктики — от Кольского полуострова через Северный Полюс до Берингова пролива. В 1930-е годы усилилась необходимость к освоении СМП — не только в экономических целях, но и в военных, ибо усиливалась угроза наступления новой мировой войны.

Для закрепления в Арктике СССР необходимо было доказать возможность эффективного использования СМП, для чего было необходимо доказать возможность пройти его за одну навигацию. Для этого в 1930—1934 гг. были проведены знаменитые экспедиции Отто Шмидта, советского математика и географа, на ледоколах «Александр Сибиряков», «Челюскин» и «Седов», которые успешно реализовали цели экспедиции. Успех экспедиций Шмидта доказал возможности активного хозяйственного освоения Арктики — для их практической реализации было создано ГУСМП (Главсевморпуть) (руководитель — О. Ю. Шмидт), на которое были возложены задачи освоения и технического оснащения трассы СМП, а также исследования арктических недр и организация систематических научных исследований. Было начато строительство метеостанций вдоль побережья, развитие радиосвязи, полярной авиации, строительство ледоколов и судов ледового класса.

Для проверки возможности плавания по Ледовитому океану транспортных судов в 1933 г. по пути «Сибирякова» был направлен пароход «Челюскин» во главе с О. Ю. Шмидтом и В. И. Ворониным. В экспедиции участвовали ученые разных специальностей, она должна была также высадить на острове Врангеля группу зимовщиков с их семьями; на корабле были и плотники, направленные для строительства домов для зимовщиков. В условиях крайне тяжелой ледовой обстановки «Челюскин» пробился в Берингов пролив, но выйти в Тихий океан не смог: ветры и течение затянули его вместе с ледовым полем обратно в Карское море. Зимовка корабля стала неизбежной. 13 февраля 1934 г. лед разорвал борт и через два часа «Челюскин» затонул. За это время на лед был выгружен заранее подготовленный аварийный запас. На льду оказалось 104 человека, в их числе 10 женщин и двое маленьких детей. «Челюскинская эпопея» жизни участников экспедиции в ледовом «Лагере Шмидта» и их спасения летчиками стала известны всему миру подвигом советских покорителей Арктики.

В 1934 году ледорез «Литке», под управлением капитана Н. М. Николаева и научного руководителя В. Ю. Визе без аварий прошел одну навигацию Северным морским путем из Владивостока в Мурманск. Уже в следующем, 1935 году Северным морским путем прошли за одну навигацию четыре грузовых теплохода. В 1936 году была успешно осуществлена проводка военных кораблей Балтийского флота на Дальний Восток (1936) В 1939 году ледокол «И. Сталин» совершил двойное сквозное плаванье за одну навигацию.

Советский Союз стал первой и единственной страной, активно использовавшей дрейфующие полярные станции. Каждая такая станция представляла собой установленный на дрейфующей льдине комплекс станционных домиков, в которых жили участники экспедиций и необходимого оборудования. Впервые такой недорогой и эффективный способ исследования Арктики предложил в 1929 году Владимир Визе, исследователь, работавший в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Благодаря существованию дрейфующих станций отечественные ученые получили возможность исследовать Арктику круглый год.

Весной 1937 г. самолеты доставили на льдину в районе Северного полюса начальника первой дрейфующей станции И. Д. Папанина, радиста Э. Т. Кренкеля, геофизика Е. К. Федорова и океанографа П. П. Ширшова. За 274 дня дрейфа папанинская станция «Северный полюс» прошла по генеральному направлению 2050 км и была эвакуирована ледокольными пароходами «Таймыр» и «Мурман» в феврале 1938 г.

К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе уже был накоплен значительный опыт плавания транспортных судов в Арктике, велось обустройство таких опорных портов Северного морского пути, как Диксон, Игарка, Дудинка, Тикси, Певек и Провидения. Помимо существовавших в 1930-е годы задач по снабжению арктических строек и полярных станций, в годы войны возникла необходимость снабжения развернутых в Арктике гарнизонов и боевых кораблей, а также доставки грузов из США и Канады.

Из наиболее выдающихся плаваний по Северному морскому в 1940—1970-е гг. можно отметить: снабжение продовольственными и промышленными товарами из бассейна Тихого океана Якутии и восточной части Советской Арктики, перегон дальневосточных военных кораблей в Баренцево море в годы Великой Отечественной войны, систематические переходы речных судов из европейских портов на реки Сибири (с 1948), рыболовецких судов на Дальний Восток (с 1951), двойные грузовые рейсы дизель-электроходов «Лена», «Енисей» (с 1954), осенние походы атомохода «Ленин» (1970-71). Северный морской путь стал неотъемлемым звеном народного хозяйства, обеспечивающим жизнедеятельность целого ряда районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. По этому пути осуществлялось их снабжение топливом, продовольствием и товарами первой необходимости, по нему же на «большую землю» доставлялись добываемые здесь природные богатства.

В начале 1990-х годов, распад Советского Союза и последовавший за ним системный социально-экономический кризис постсоветского пространства крайне негативно сказались на состоянии Северного морского пути. В связи с ликвидацией централизованного материально-технического снабжения была разрушена система завоза промышленных и продовольственных товаров на Север из других регионов России. Из-за либерализации цен и перестройки кредитной системы в тяжелое финансовое положение попало большинство предприятий, составлявших инфраструктуру Северного морского пути. В первую очередь это коснулось ледокольного и других видов специализированного арктического флота, портов, полярных станций и ряда поселений, экономика которых преимущественно складывалась за счет обслуживания Северного морского пути. К 2003 году перевозимых по Северному морскому пути грузов стало в пять раз меньше (1,7 миллионов тонн) в сравнении с периодом его «экономического расцвета» в советскую эпоху. В этот период наиболее крупный объем транспортировки грузов (до 65 %) принадлежал предприятию «Норильский никель».

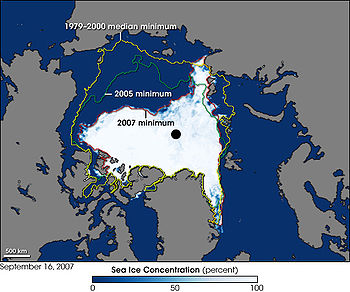

Новейшее развитие

В 1991 году СМП был открыт для международного судоходства, но привлекательным для иностранных компаний он стал лишь спустя 15 лет. Так в 2009 году состоялось плаванье первых двух коммерческих судов по СМП, а два года спустя по нему прошли уже 34 судна. В 2012 году было подсчитано, что грузопоток по СМП может увеличится в десять раз до 2019 года, а в более дальней перспективе — в двадцать, до 50 миллионов тонн в год. Но судьба СМП тесно связана с разработкой разведанных в его зоне минеральных ресурсов, а также развития арктических портов России и соответствующей инфраструктуры, не говоря уже о путях сообщения.

По сравнению с Суэцким каналом (основная морская трасса между Европой и Азией) Северный Морской Путь обладает ряд серьезных преимуществ для осуществления транзитных перевозок, как-то:

- СМВ в 2,23 раза короче, что снижает расходы не только на топливо, но и на оплату труда персонала и фрахты судов

- Отсутствие очереди и платы за проход

- СМВ проходит максимально далеко от очагов морского пиратства

Это доказала первая в мире первая в мире перевозка сжиженного природного газа по СМП — в 2012 году было перевезено 134,5 тыс. м3 газа из Норвегии в Японию на танкере-газовозе Ob River. Ранее, в 2010 году, был совершен экспортный рейс по маршруту Мурманск — Дудинка — Пусан (Южная Корея) — Шанхай (КНР) без ледокольной проводки на судне «Мончегорск», в следующем году аналогичный рейс на судне «Заполярный».

В 2012 году принят федеральный закон № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути», которым предусмотрен ряд мер по развитию СМП, в том числе создание администрации Северного морского пути в форме федерального государственного казенного учреждения. ФГКУ, подведомственное Росморечфлоту, создано распоряжением Правительства РФ от 15 марта 2013 г. № 358-р.

В 2016 году под проводкой атомных ледоколов в акватории Северного морского пути проведено 410 судов общей валовой вместимостью 5 288?284 тонны. Для сравнения, в 2015 году было проведено 195 судов (общей валовой вместимостью 2042522 тонны). [3] При этом общий объём перевозок в 2015 году вырос на 45,4 % по сравнению с 2014 годом.[4]

Зимой 2016—2017 года караван российских судов, впервые в истории арктической навигации под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы» успешно проследовал Северным морским путём в период с конца декабря по начало января.[5]

В 2017 году под проводкой атомных ледоколов в акватории Северного морского пути прошли 492 судна общей валовой вместимостью 7,17 миллионов тонн. Годом ранее этот показатель составлял 410 судов вместимостью 5,28 миллионов тонн.[6]. В целом в 2017 году объем перевозок по Северному морскому пути вырос почти на 43 % по сравнению с 2016 годом, достигнув 10,7 миллионов тонн.[7]

20 декабря 2017 года Госдума приняла Кодекс торгового мореплавания, согласно которому суда под российским флагом получат исключительное право на перевозку нефти и газа по СМП.[8]

19 июля 2018 года два ледовых танкера — «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» — доставили первые партии российского сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ» в Китай. [9]

Объёмы перевозок по Севморпути

Объём перевозок по Северному морскому пути с учётом транзитных грузов (тыс. тонн)

По данным ФГКУ «Администрация Севморпути» , ФГУП «Атомфлот» [3] , «Эксперт Северо-Запад». [4]

| 1933 | 1943 | 1953 | 1963 | 1971 | 1981 | 1986 | 1987 | 1991 | 1992 | 1995 | 1996 | 2000 | 2005 | 2006 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 130 | 289 | 506 | 1264 | 3032 | 5005 | 6455 | 6600 | 4804 | 3900 | 2400 | 1800 | 1600 | 2000 | 1956 | 3111 | 3930 | 3982 | 5392 | 7265 | 10691 | 19700 |

По данным исполнительного директора Некоммерческого партнерства по координации использования Севморпути (и бывшего начальника Администрации Северного морского пути) В. Михайличенко, к 2009 году по сравнению с 1980 годами объём перевозок по Северному морскому пути снизился с 6—8 миллионов тонн грузов в год примерно в 5—6 раз [5] . И лишь в 2016 году объём перевезённых грузов по Севморпути превзошёл данные 80-х годов прошлого века, составив 7,26 млн тонн (+35 % к 2015 году) [3] .

Источник