Тема 6. Гидрология рек

Гидрографическая сеть. Речные системы. Главные реки и их притоки.Вода, поступающая на поверхность земли в виде осадков или выходящих подземных потоков, собирается в понижениях рельефа и, стекая под действием силы тяжести в направлении понижения местности, образует поверхностные водотоки.

Поверхностные водотоки в зависимости от их величины и физико-географических условий, в которых они протекают, могут быть постоянно или периодически действующими. Система постоянно и временно действующих водотоков и озер образует гидрографическую сеть поверхности суши. К гидрографической сети не относятся многочисленные небольшие струйки воды, временно образующиеся в период таяния снега или выпадения жидких осадков, а также временные скопления воды, возникающие в небольших многочисленных понижениях местности.

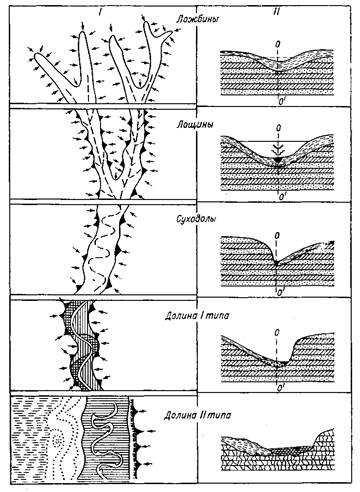

Когда рассматривается система постоянно и временно действующих водотоков, применяется термин русловая сеть. Часть русловой сети, включающая достаточно крупные, преимущественно постоянные русловые потоки, объединяется понятием речной сети. В строении гидрографической (русловой) сети можно выделить следующие основные звенья, последовательно сменяющиеся от верховьев вниз по течению: ложбины, лощины, суходолы, речные долины (Рис. 1).

Рис. 1. Схема основных звеньев гидрографической сети.

I — основные звенья сети; II — поперечные профили.

Ложбина — верхнее (по течению) звено гидрографической сети, представляет собой слабовыраженную, вытянутую впадину водно-эрозионного происхождения с пологими, обычно задернованными склонами и ровным, вогнутым, наклонным дном.

Лощина— следующее за ложбиной звено гидрографической сети, отличающееся от ложбины большей глубиной вреза, большей высотой и крутизной склонов и появлением форм донного и берегового размыва или ветвистого русла.

Суходол— преддолинное нижнее звено гидрографической сети без постоянного водотока; характеризуется асимметрией склонов и наличием извилистого русла временного потока.

Долина — наиболее полно разработанное деятельностью воды звено гидрографической сети, характеризующееся большой протяженностью и наличием постоянного потока (речные долины).

Река – естественный водный приток, протекающий в вытянутых понижениях земной поверхности и имеющий относительно постоянное и разработанное им русло, по которому осуществляется сток воды.

Речная система — совокупность рек, впадающих в рассматриваемую главную реку, вместе с главной рекой.

Речная система включает в себя одну главную реку, ряд притоков главной реки, притоки этих притоков и т. д. Реки, непосредственно впадающие в главную реку, называются притоками первого порядка. Притоки второго порядкапо отношению к главной реке — реки, впадающие в притоки первого порядка, и т. д.

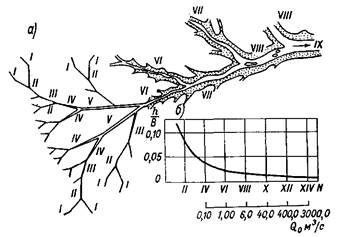

В последнее время находит применение иная классификация притоков (по Хортону). В этой классификации самые малые, неразветвленные притоки относятся к первому порядку (классу); следующие, принимающие в себя притоки первого порядка,— ко второму порядку; реки, принимающие притоки первого и второго порядка, относятся к притокам третьего порядка и т. д. вплоть до главной реки, которую относят к самому высшему порядку, характеризующему одновременно порядок всей системы (Рис. 2).

Рис. 2. Структура и морфологические характеристики речной сети.

а — схема речной системы; б — зависимость относительной глубины (h/В) от порядка потока (N) и среднего годового расхода (Q0). I-VIII — порядки естественных потоков.

Исток и устье реки. Основные виды устьев. Устьевые области.Место начала реки называется истоком. Начало река может получить из ручьев и ключей, ледника, озера или болота. Когда река образуется от слияния двух рек, место слияния является началом этой реки, однако за исток ее следует принимать место начала более длинной из двух слившихся рек. В этом случае можно различать гидрографическую длину реки,т. е. длину от наиболее удаленного истока, и длину реки данного названия.

При определении длины реки по карте необходимо прежде всего установить признаки выделения истока и устья.

В том случае, когда река образуется слиянием двух рек без названия, за исток реки принимается исток водотока большей длины, а при одинаковом их протяжении — исток левой составляющей.

При образовании реки в результате слияния двух рек, имеющих самостоятельные названия, за начало этой реки принимается место слияния образовавших ее рек. Однако за исток рек в таких случаях, как и в случае слияния двух рек без названия, следует принимать исток водотока большей длины.

Впадая в другую реку, озеро или море, река образует устье. Если река впадает в реку, озеро или море двумя рукавами, за устье принимается устье более крупного рукава. При наличии дельты за устье принимается устье основного рукава. Если река оканчивается оросительнымилиирригационным веером, за устье принимается место разветвления реки на оросительные каналы.

Кроме истока и устья, на сравнительно крупных реках выделяют участки верхнего, среднего и нижнего течения. Для указанного разграничения общего протяжения реки на участки не существует твердо установленных условий. Это деление производится с учетом изменения вниз по течению реки рельефа местности, скоростей течения, водности потока и других его характеристик.

В устьях рек возникают своеобразные процессы, связанные с отложением выносимых рекой наносов и взаимодействием вод впадающей реки и водоема, их принимающего (река, озеро, море).

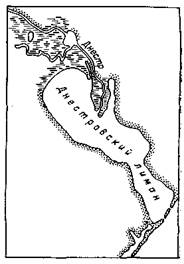

При впадении в море или озеро река часто отлагает значительное количество наносов и в этом случае создает многорукавное устье, называемое дельтой. Чем меньше несет река наносов, тем слабее выражены дельтовые формы. Приливы, отливы и морские течения затрудняют образование дельт. В этих случаях река часто вливается в море одним широким руслом, образуя губу, или эстуарий.

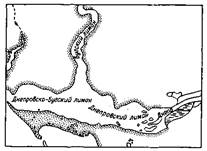

Особой формой эстуариев являются лиманы, представляющие собой затопленную морем устьевую часть долины. Образование лиманов происходит при опусканиях береговой полосы. Лиманы сохраняют характерную извилистость речной долины. В отличие от лимана, участок моря, примыкающий к морскому берегу и отделенный от основного морского пространства косой, называется лагуной.

Таким образом, лиман представляет собой как бы часть реки, лагуна же является частью моря, примыкающей к устью реки.

Наносы, выносимые реками в море, откладываясь за пределами устья, образуют мелководное взморье — бар.

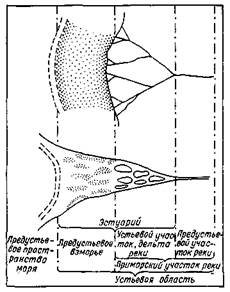

В конце нижнего течения реки при впадении ее в море и в пределах прибрежной части моря образуется переходная зона. На протяжении этой зоны под влиянием моря режим реки существенно изменяется: скорости течения уменьшаются, в реку проникают приливо-отливные течения, происходит смешение речной и морской воды, ширина реки резко возрастает и образуется дельтаили эстуарий.

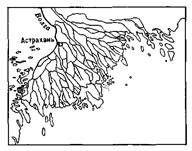

В свою очередь прибрежная часть моря, непосредственно прилегающая к устью реки, испытывает влияние впадающей реки. Это влияние сказывается в понижении солености морской воды, в распределении глубин, течений и изменении других характеристик гидрологического режима. Указанная переходная зона называется устьевой областью. В пределах этой области в свою очередь различают предустьевое взморье и приморский участок реки (Рис. 3).

Рис. 3. Районирование морского устья реки.

Приморский участок рекиделится на предустьевой и устьевой участки. Предустьевой участок рекиимеет речной режим, только временами нарушаемый сгонно-нагонными и приливо-отливными явлениями. Его верхний створ находится на границе проникновения этих явлений, нижний —в месте разделения реки на рукава, а при однорукавных устьях и эстуариях — в сечении, где постоянно наблюдается смешение речной и морской воды.

Устьевой участок рекипростирается от нижнего створа предустьевого участка до предустьевого взморья. По ширине устьевой участок ограничивается коренными берегами долины, а если они нечетко выражены, то линией наибольшего разлива в половодье.

Предустьевое взморьезанимает пространство от нижней границы устьевого участка до зоны, дальше которой влияние реки на морской режим уже не прослеживается.

Выделяют следующие типы устьевых областей (Рис. 4):

Многорукавное, ветвящееся устье.

Блокированное, лиманное устье.

Дата добавления: 2015-08-11 ; просмотров: 1742 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Гидрология рек

2.1 Река и речная система. Характеристики реки и ее бассейна.

Река– это водоток, имеющий течение в продолжении большей части года, получающий питание со своего водосбора и имеющий четко выраженное русло, сформированное самим водотоком. Родник, дающий начало реки, или выход речного потока из озера, болота, ледника – исток реки. Место (створ) впадения реки в другую реку или приемный водоем (море, озеро) – устье реки. На крупных реках выделяют верхнее, среднее и нижнее течение.

Основные морфометрические характеристики (параметры формы) реки в целом – ее длина и площадь водосбора (бассейна).

Водосбор реки – часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда данная река получает свое питание. Бассейн реки — это часть суши, по которой протекает данная река со всеми ее притоками, включая временные водотоки, и ограниченная водоразделом. Бессточные территории внутри бассейна в водосбор не входят. В районах достаточного увлажнения водосбор и бассейн, как правило, совпадают.

Совокупность последовательно сливающихся ручьев, речек и рек, образующих все более крупные водотоки, называют речной системой(речной сетью). В речной системе можно выделить главную реку, впадающую в море или бессточное озеро, и последовательность притоков различного порядка.

Густота речной сети

По площади бассейна реки подразделяют:

большие – F>50000 км

средние – F=2000-50000 км

— озерность бассейна, выражаемая коэффициентом озерности —

— заболоченность бассейна, выражаемая коэффициентом заболоченности —

К морфометрическим характеристикам бассейнов относятся параметры формы речного водосбора (бассейна): площадь, длина, наибольшая и средняя ширина, средняя высота. средний уклон поверхности, коэффициент асимметрии.

Речные долины – это относительно узкие углубления земной поверхности, образованные в результате тектонических деформаций и деятельности ледников, а также последующего формирования под действием непрерывно текущей воды.

Элементы речной долины:

русло – наиболее низкая часть долины, занятая рекой в маловодные периоды года;

пойма – часть долины, заливаемая при самом высоком уровне воды;

надпойменные террасы – относительно плоские участки долины, представляющие собой остатки пойм на предшествующих этапах развития долины;

коренные берега – склоны долины выше самой высокой террасы.

Русло и пойма образуют дно долины, террасы и коренные берега — склоны долины.Высота поймы, террас, коренных берегов – превышение их бровок над уровнем воды в маловодный период года.

Основное различие между руслом реки и поймой в том, что границы русла реки четко определяются берегами и бровками русла. Пойма не имеет таких четких границ на склонах долины, так как высота паводков и половодьев постоянно меняется.

Типы долин по генезису – тектонические, ледниковые, эрозионные; по форме поперечного профиля — каньоны, ущелья, V-образные, корытообразные (троги), трапециевидные, ящикообразные.

Продольный профиль реки – график изменения отметок водной поверхности и дна по длине реки.

Падение реки – разность отметок водной поверхности или дна (

Источник