Гидродинамическая зональность бассейнов подземных вод

У различных водоносных комплексов и гидродинамических систем или их частей подвижность вод неодинакова. В разрезе артезианских структур сверху вниз и по падению пластов происходят закономерное ухудшение условий водообмена (питания и разгрузки подземных вод), уменьшение скоростей движения, повышение коэффициентов водообмена, увеличение минерализации и изменение химического состава вод.

Подвижность подземных вод подчинена строгой гидродинамической зональности. Зональность как проявление дифференциации условий залегания, свойств и состава вод и других признаков развития гидрогеологии, геохимии.

- горизонтальную (широтную), обусловленную физико-географическими факторами и проявляющуюся в самых верхних частях литосферы, особенно отчетливо в горизонтах грунтовых вод;

- вертикальную, которая проявляется в более глубоких горизонтах гидрогеологических структур и обусловлена геологическими и палеогидрогеологическими факторами, историей развития Земли.

По мнению А.А. Карцева и других исследователей, гидрогеологическая зональность тесно связана с процессами литогенеза и геохимическими процессами, которые в определенный промежуток геологического времени соответствуют определенным зонам литосферы. поэтому правильнее бы говорить «литогидрогеологические и гидрогеохимические зоны».

В пределах артезианских бассейнов пластовых вод по вертикали выделяются три гидрогеохимические зоны:

- верхняя — зона интенсивного (свободного) водообмена, где встречаются воды инфильтрационного генезиса, очень часто пресные или умеренной солености, разнообразного химического состава, с невысокой температурой, отсутствием микроэлементов. Геохимическая среда распространения вод характеризуется наличием активных газов — кислорода, углекислого газа, азота, реже газов атмосферного происхождения. Воды этой зоны обладают значительными окисляющими свойствами и растворяющей силой, а их химический состав находится в прямой зависимости от литологического и минерального состава вмещающих пород, а также от климатических факторов;

- средняя — зона замедленного (затрудненного) водообмена, где распространены воды инфильтрационного типа с повышенной или очень высокой (в предгорных прогибах) температурой, обогащенные микроэлементами — йодом, бромом, бором, мышьяком, стронцием, ураном и др., появляется сероводород, химический состав воды и ее тип изменяются. Как правило, здесь преобладают воды хлоридно-сульфатно-натриевого или хлоридно-шдрокарбонатно-натриевого типа и интенсивно протекают биохимические процессы в связи с жизнедеятельностью бактерий, проявляется гидрохимическая зональность в пределах зоны. Минерализация вод изменяется вниз по разрезу и зависит от проницаемости пород коллекторов и скорости движения вод в направлении области разрузки. Климатические факторы практически не оказывают влияние на химический состав вод. При наличии залежей нефти и газа воды обогащаются специфическими компонентами и приобретают специфический состав;

- нижняя — зона весьма затрудненного водообмена где распространены высокоминерализованные седиментационные воды, древние инфильтрационные и глубинные эндогенные воды. Эти воды очень разнообразны по составу и относятся к хлоркальциевому или гидрокарбонатно-натриевому типу. Хотя воды хлор-кальциевого типа по составу являются хлоридными, они отличаются от вод морского генезиса: наряду с хлоридами натрия и магния в водах присутствуют хлориды кальция, которых нет в морской воде. Минерализация этих вод может превышать 600 г/дм 3 .

Высокоминерализованные воды обычно формируются и сохраняются там, где нет водообмена с поверхностью, имеется гидрогеологическая изолированность (закрытые структуры); они сосредоточены на больших глубинах и в породах, которые не промываются молодыми водами атмосферного генезиса. Длительно протекающие процессы диагенеза осадков, медленное передвижение вод, взаимодействие их с породами, а также жизнедеятельность микроорганизмов приводят к глубокой метаморфизации (преобразованности) седиментационных вод. На формирование состава подземных вод оказывают влияние процессы катионного обмена, физической дифференциации, выщелачивания, доломитизации, ионно-обменной адсорбции, геотермические условия. Запасы вод пополняются за счет выделения воды из пород водоупоров, иногда благодаря наличию галогенных формаций, а также под влиянием физико-химических процессов — молекулярной диффузии, термодиффузии и иных процессов, происходящих между водами, газами и породами.

Особенностью вод нижней зоны является присутствие в их составе бора, йода, брома и других микроэлементов повышенных концентраций. Воды этой зоны наиболее часто ассоциируются с нефтяными и газовыми залежами, и при наличии приобретают специфический химический состав и свойства, такие, как высокая газонасыщенность, наличие растворимых УВ, фенолов, растворенного ОВ, в составе газов преобладают метан, сероводород, углекислый газ, гелий, аргон.

В нефтегазоносных бассейнах (НГБ) обычно четко прослеживается гидрогеохимическая зональность подземных вод. Типы подземных вод сменяются в направлении от современных областей питания к областям разгрузки и в направлении к центру бассейнов.

Образование и распределение различных по составу и по концентрации в водных растворах водорастворенных газов в осадочных толщах НГБ подчинены определенной газохимической зональности, тесно связанной с литогидрогеологической зональностью. Максимальная газонасыщенность вод наблюдается в НГБ, приуроченных к зонам диагенеза и катагенеза, где происходит генерация УВ-газов.

Источник

Гидрогеохимическую зональность

В артезианских бассейнах наблюдается определенная вертикальная гидрогеохимическая зональность, связанная с различными гидродинамическими особенностями:

1) верхняя зона – интенсивного водообмена;

2) средняя – замедленного водообмена;

3) самая нижняя (наиболее глубокая) – весьма замедленного водообмена.

Впервые на гидрогеохимическую зональность и увеличение минерализации подземных вод, и снижение их подвижности с глубиной указал В. И. Вернадский. По Е. В. Посохову (1975), верхняя часть артезианских бассейнов платформ имеет относительно небольшую мощность. Так, например, в Московском артезианском бассейне пресные воды встречаются до глубин 200-300 м, в Днепровско-Донецком — до 500 м. Ниже располагается относительно маломощная гидрогеохимическая зона солоноватых и слабосоленых вод многокомпонентного состава, в которых большая роль принадлежит иону SO4 2- . Примером тому являются сульфатные кальциево-натриевые воды с минерализацией до 4,5 г/л, вскрытые буровыми скважинами в девонских отложениях Московского артезианского бассейна (на глубинах 400-600 м) и используемые в качестве лечебной «Московской минеральной воды». В более глубокой третьей гидрогеохимической зоне преобладают хлоридные воды с минерализацией 250-350 г/л и более (в Ангаро-Ленском бассейне около 600 г/л).

По мере значительного увеличения минерализации с глубиной в хлоридно-натриевых рассолах наблюдается рост содержания иона Са 2+ и в наиболее погруженных частях бассейна встречаются хлоридно-кальциевые или хлоридно-кальциево-магниево-натриевые рассолы, что имеет большое значение для нефтяной гидрогеологии. В глубоких водоносных горизонтах с высокой минерализацией, помимо основных анионов и катионов, нередко содержатся йод, бром, бор, стронций, литий, радиоактивные элементы. Особенно большое количество йода, брома и бора встречается в хлоридно-кальциевых водах нефтяных и газовых месторождений, где они местами извлекаются в промышленных количествах.

Указанная гидрогеохимическая зональность характерна для ряда артезианских бассейнов. Вместе с тем в некоторых бассейнах (Западно-Сибирском, Брестском и др.) сульфатная зона отсутствует, и пресные гидрокарбонатные воды верхней зоны постепенно сменяются хлоридными. По-видимому, та или иная гидрогеохимическая зональность артезианских бассейнов определяется рядом природных факторов: историей развития геологической структуры; условиями водообмена; составом и степенью растворимости водоносных горных пород; соотношением давления и температуры; газовыми компонентами. Именно взаимодействие различных природных факторов и определяет изменение минерализации и состава подземных вод в артезианских бассейнах.

Отмечается также широтная зональность грунтовых вод, связанная с изменениями климатических условий и степени расчлененности рельефа при движении с севера на юг. Г.Н. Каменский, исходя из указанных факторов и особенностей формирования грунтовых вод и их химического состава, выделил на территории России две зоны.

1. Зона вод выщелачивания (и выноса солей), приуроченная к гумидным областям (областям избыточного увлажнения) с невысокими положительными среднегодовыми температурами. Грунтовые воды выщелачивания формируются в условиях преобладания подземного стока над испарением. По мере движения с севера на юг изменяются глубина залегания грунтовых вод и их минерализация от очень пресных (больше 0,2 г/л) к пресным (до 1 г/л) и солоноватым (больше 1 г/л) в более южных районах.

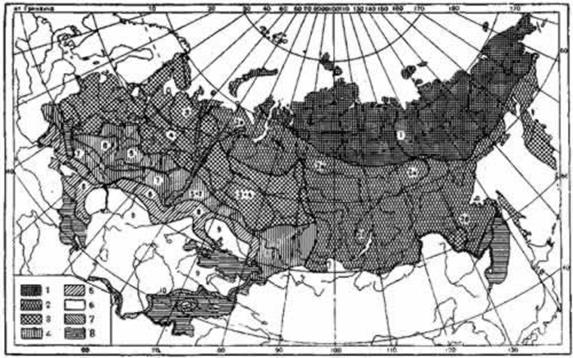

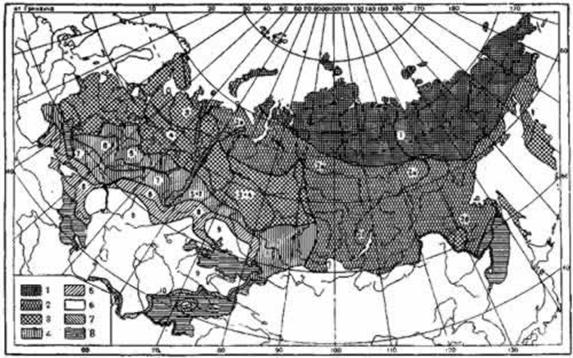

2. Зона вод континентального засоления, приуроченная к аридным (засушливым) областям (сухие степи, полупустыни и пустыни), где выпадает малое количество атмосферных осадков, сравнительно высокие температуры и испаряемость. Следовательно, в этой зоне низка величина инфильтрационного питания грунтовых вод по сравнению с высокой испаряемостью, что определяет и низкую величину подземного стока (рис. 23.2).

Рис. 23.2. Зоны грунтовых вод России (по О. К. Ланге).

1 — в сплошной мерзлоте, 2 — в таликовой и островной мерзлоте, 3 — в полосе избыточного увлажнения, 4 — в полосе неустойчивого увлажнения, 5 — в полосе преобладания подземного стока над испарением, 6 — в полосе равновесия подземного стока и испарения, 7 — в полосе предгорных равнин и подгорных шлейфов, 8 — горные области азональных грунтовых вод. Цифры (1-10), показанные на карте, означают зоны грунтовых вод по более детальному районированию.

Источник

Гидрогеохимическую зональность

В артезианских бассейнах наблюдается определенная вертикальная гидрогеохимическая зональность, связанная с различными гидродинамическими особенностями:

1) верхняя зона – интенсивного водообмена;

2) средняя – замедленного водообмена;

3) самая нижняя (наиболее глубокая) – весьма замедленного водообмена.

Впервые на гидрогеохимическую зональность и увеличение минерализации подземных вод, и снижение их подвижности с глубиной указал В. И. Вернадский. По Е. В. Посохову (1975), верхняя часть артезианских бассейнов платформ имеет относительно небольшую мощность. Так, например, в Московском артезианском бассейне пресные воды встречаются до глубин 200-300 м, в Днепровско-Донецком — до 500 м. Ниже располагается относительно маломощная гидрогеохимическая зона солоноватых и слабосоленых вод многокомпонентного состава, в которых большая роль принадлежит иону SO4 2- . Примером тому являются сульфатные кальциево-натриевые воды с минерализацией до 4,5 г/л, вскрытые буровыми скважинами в девонских отложениях Московского артезианского бассейна (на глубинах 400-600 м) и используемые в качестве лечебной «Московской минеральной воды». В более глубокой третьей гидрогеохимической зоне преобладают хлоридные воды с минерализацией 250-350 г/л и более (в Ангаро-Ленском бассейне около 600 г/л).

По мере значительного увеличения минерализации с глубиной в хлоридно-натриевых рассолах наблюдается рост содержания иона Са 2+ и в наиболее погруженных частях бассейна встречаются хлоридно-кальциевые или хлоридно-кальциево-магниево-натриевые рассолы, что имеет большое значение для нефтяной гидрогеологии. В глубоких водоносных горизонтах с высокой минерализацией, помимо основных анионов и катионов, нередко содержатся йод, бром, бор, стронций, литий, радиоактивные элементы. Особенно большое количество йода, брома и бора встречается в хлоридно-кальциевых водах нефтяных и газовых месторождений, где они местами извлекаются в промышленных количествах.

Указанная гидрогеохимическая зональность характерна для ряда артезианских бассейнов. Вместе с тем в некоторых бассейнах (Западно-Сибирском, Брестском и др.) сульфатная зона отсутствует, и пресные гидрокарбонатные воды верхней зоны постепенно сменяются хлоридными. По-видимому, та или иная гидрогеохимическая зональность артезианских бассейнов определяется рядом природных факторов: историей развития геологической структуры; условиями водообмена; составом и степенью растворимости водоносных горных пород; соотношением давления и температуры; газовыми компонентами. Именно взаимодействие различных природных факторов и определяет изменение минерализации и состава подземных вод в артезианских бассейнах.

Отмечается также широтная зональность грунтовых вод, связанная с изменениями климатических условий и степени расчлененности рельефа при движении с севера на юг. Г.Н. Каменский, исходя из указанных факторов и особенностей формирования грунтовых вод и их химического состава, выделил на территории России две зоны.

1. Зона вод выщелачивания (и выноса солей), приуроченная к гумидным областям (областям избыточного увлажнения) с невысокими положительными среднегодовыми температурами. Грунтовые воды выщелачивания формируются в условиях преобладания подземного стока над испарением. По мере движения с севера на юг изменяются глубина залегания грунтовых вод и их минерализация от очень пресных (больше 0,2 г/л) к пресным (до 1 г/л) и солоноватым (больше 1 г/л) в более южных районах.

2. Зона вод континентального засоления, приуроченная к аридным (засушливым) областям (сухие степи, полупустыни и пустыни), где выпадает малое количество атмосферных осадков, сравнительно высокие температуры и испаряемость. Следовательно, в этой зоне низка величина инфильтрационного питания грунтовых вод по сравнению с высокой испаряемостью, что определяет и низкую величину подземного стока (рис. 23.2).

Рис. 23.2. Зоны грунтовых вод России (по О. К. Ланге).

В сплошной мерзлоте, 2 — в таликовой и островной мерзлоте, 3 — в полосе избыточного увлажнения, 4 — в полосе неустойчивого увлажнения, 5 — в полосе преобладания подземного стока над испарением, 6 — в полосе равновесия подземного стока и испарения, 7 — в полосе предгорных равнин и подгорных шлейфов, 8 — горные области азональных грунтовых вод. Цифры (1-10), показанные на карте, означают зоны грунтовых вод по более детальному районированию.

Источник