Геологические исследования дна Японского моря в ТОИ ДВО РАН. Изучение коренных пород фундамента

Главным идеологом развития геологических исследований в ТОИ ДВО РАН был д.г.-м.н., профессор Н.П. Васильковский. Д.г.-м.н.И.И. Берсенев на практике реализовал идею изучения коренных пород дна Японского моря. Он был организатором и непосредственным исполнителем (нач. экспедиции) многих экспедиций на НИС «Первенец». Именно И.И. Берсеневым (или его учениками и сотрудниками его лабораторий) выполнен основной объем работ по изучению коренных пород дна Японского моря на НИС «Первенец».

Роли Н.П. Васильковского и И.И. Берсенева в изучении геологического строения дна моря трудно переоценить. Большую роль в проводимых исследованиях сыграли: д.г.-м.н. Б.И. Васильев (начальник многих экспедиций в ранних рейсах НИС «Первенец»); Ю.Б. Евланов (начальник 2-х экспедиций); д.г.-м.н. Е.П. Леликов (начальник экспедиций на НИС «Первенец» и «Профессор Богоров»); Ю.С. Липкин (начальник 2/4 –го рейса на НИС «Каллисто»); И.К. Пущин (начальник 3-х экспедиций на НИС «Первенец»); В.И. Чайников (начальник 27-го рейса на НИС «Первенец»). В ТОИ ДВО РАН работает большая группа геологов и геофизиков, которые участвовали во многих рейсах и внесли значительный вклад в изучение пород фундамента дна Японского моря.

В результате проведенных многолетних исследований имеется представление о геологическом строении большинства положительных структур, расположенных в различных частях акватории Японского моря — в том числе и находящихся в настоящее время в исключительных экономических зонах других государств. В ходе всех экспедиций выполнено более 2000 результативных драгирований и накоплен богатейший каменный материал, который находится в коллекции института. Безусловно, это самая богатая и представительная коллекция каменного материала по окраинным морям Тихого океана – подобной коллекции нет ни в одной организации океанографического профиля России и других стран.

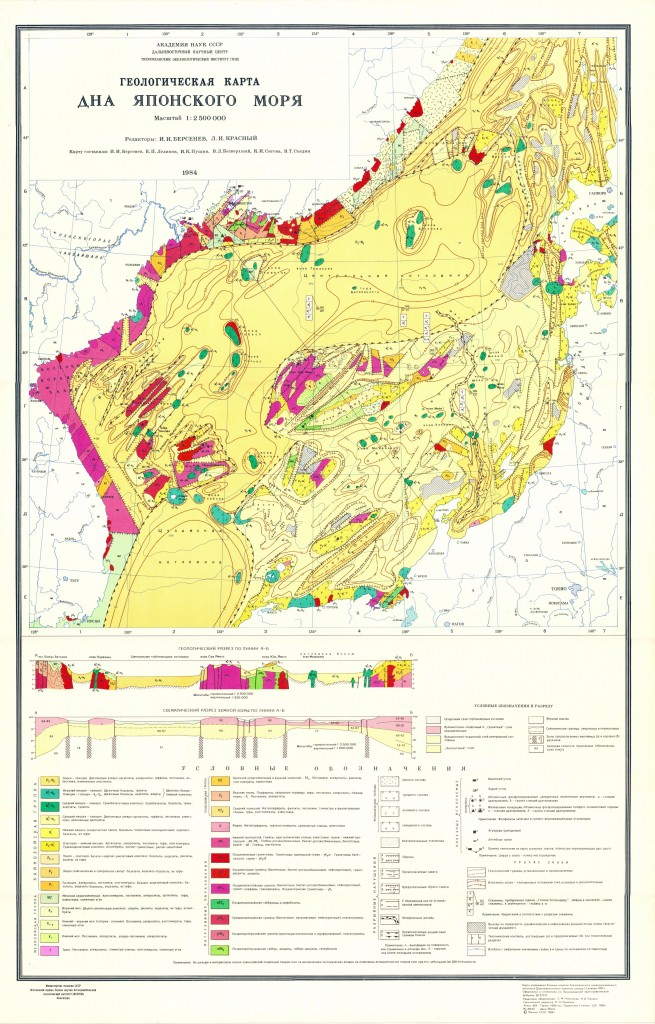

По результатам изучения коренных пород построена первая в мире Геологическая карта дна Японского моря масштаба 1:2 500 000 (редакторы — И.И. Берсенев и Л.И. Красный), которая вышла в свет в 1984 году. Можно с уверенностью утверждать, что это лучшая (единственная) в мире геологическая карта окраинных морей, основанная на богатейшем материале и выполненная с высокой детальностью.

Материалы геологических исследований дна Японского моря нашли отражение в более чем десяти коллективных и авторских монографиях сотрудников ТОИ ДВО РАН, а также опубликованы в многочисленных статьях советских, российских и зарубежных журналов. Работа с полученным в разные годы каменным материалом продолжается. Он ещё ждет своих исследователей, которые смогут изучать его с помощью новых современных методов и методик.

Основные черты геологического строения дна Японского моря / Н.П. Васильковский, В.Л. Безверхний, А.Н. Деркачев, Ю.Б. Евланов, Б.Я. Карп, Ю.И. Коновалов, Ю.Д. Марков, Б.И. Пискунов, П.А. Строев, В.П. Филатьев, И.И. Хведчук, Ю.В. Шевалдин. Москва: Наука, 1978. — 264 с.

Геология дна Японского моря / И.И. Берсенев, Е.П. Леликов, В.Л. Безверхний, Н.Г. Ващенкова, В.Т. Съедин, Е.П. Терехов, И.Б. Цой. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1987. — 140 с.

Geology and geophysics of the Japan sea / N. Isezaki, I.I. Bersenev, K. Tamaki, B.Ya. Karp, E.P. Lelikov. Tokyo, Japan, 1996. — 406 р.

Анонсы

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева (ТОИ ДВО РАН) извещает о проведении ХIII ВСЕРОССИЙСКОГО СИМПОЗИУМА «ФИЗИКА ГЕОСФЕР» Сроки и место проведения: г. Владивосток, ул. Балтийская, 43 ТОИ ДВО РАН; Работа симпозиума: 11-13 сентября во Владивостоке. 14-16 сентября на морской экспедиционной станции (МЭС) ТОИ ДВО РАН мыс Шульца (Хасанский район, Приморский край, бухта Витязь).

Источник

Геологическое строение, рельеф дна и глубины Японского моря

Японское море относится к бассейну Тихого океана и отделяется от него Японскими островами. При общей площади в 1 062 000 км² оно имеет форму моркови с расширением у Корейского полуострова и сужением в области Сахалина.

Вся акватория водоема располагается на стыке 4-х литосферных плит – Тихоокеанской, Евразийской, Охотоморской, Филиппинской. Это объясняет активную вулканическую деятельность у его побережья, особенно вдоль берегов Японии.

Геологическое строение

Формирование Японского моря происходило в эпоху миоцена. Его появлению предшествовали сдвиги тектонических плит, которые повлекли за собой отделение Японских островов от континента около 15–25 млн лет назад. В сформировавшуюся впадину хлынула вода из Тихого океана, что привело к образованию моря.

В своем современном виде водоем располагается в переходной зоне от Евразии к Тихому океану. Земная кора на его дне состоит из трех слоев:

- верхний – имеет мощность до 2 км и движется со скоростью от 1,5 до 3,5 см/год;

- промежуточный – находится под верхним и отличается мощностью до 2,5 км, перемещается со скоростью до 2,6 см/год;

- основной – залегает под промежуточным слоем, обладает мощностью до 10 км и скоростью до 6,7 см/год.

В границах Японского моря хорошо развит осадочный чехол. Его строение известно по данным бурений глубиной до 600 м, которые осуществлялись в 1975 и 1992 году. Согласно представленной информации, осадочный слой включает в себя преимущественно диатомовые и глинистые илы, песок, глину со слоями вулканического пепла. Часть скважин при бурении достигли базальтовых пород, имеющих возраст около 25 млн лет.

Как показывают расчеты температур на глубинах, в верхней части мантии под Японским морем находится зона частичного плавления. Она наиболее выражена в области восточной части острова Хонсю, на континентальном склоне и вблизи Сихотэ-Алиня. Частичное плавление в этих районах происходит при температурах 1200 °C, а глубина его залегания составляет около 100 км.

Рельеф дна

Дно водоема отличается сложным рельефом, в котором выделяют несколько зон – шельфы, поднятия, глубоководные котловины и континентальный склон.

Подводные возвышенности Ямато делят дно на две котловины – Ямато и Японскую. Каждая из них отличается практически ровной поверхностью с отдельными вкраплениями вулканических конусов высотой до 2 км. В юго-западной части Японского моря находится еще одна котловина – Цусима, которая считается самой мелкой из трех и имеет глубины не более 2300 м.

Вдоль западных окраин водоема простирается Японский желоб, который отделяет островную дугу Японии от котловины Тихого океана. Мощность земной коры под его восточными склонами достигает 12 км, под западным возрастает до 25 км. В ходе исследований в 1985 году на материковом склоне желоба были найдены масштабные оползни, которые способствуют активной эрозии дна.

На разных участках Японского моря располагаются поднятия, которые относятся к элементам континентальной коры докембрийского, пермского, мелового периодов. Большая часть возвышенностей простирается у Корейского полуострова, в восточной и центральной областях водоема. Наиболее известными являются следующие поднятия:

- возвышенность Криштовича;

- банка Кита-Оки;

- поднятие Ямато;

- Восточно-Корейская возвышенность;

- банка Оки.

Возвышенность Ямато является крупнейшей в водоеме и состоит из осадочного, гранитного, базальтового слоя. В глубоководных котловинах и на поднятиях встречаются вулканические горы, образованные в позднемиоцен-плиоценовую эпоху. К ним относят Уллындо, Гобэсс и другие хребты.

Глубины Японского моря

Из-за сложного рельефа глубины водоема на разных участках могут существенно различаться. В северной части находятся 3 континентальных шельфа, которые формируют ступени. Их глубина постепенно снижается к югу до 1400, 2000 и 2600 м. Последняя ступень резко обрывается до 3500 м по направлению к центру Японского моря.

Максимальные глубины отмечаются в двух котловинах центральной части бассейна. Во впадине Ямато они достигают 3063 м, в Японской котловине – 3669 м. Средняя глубина водоема составляет 1536 м.

Источник