Лекция 8. Геологическая деятельность морей, озер и болот

8.1. Геологическая деятельность морей и морские отложения

Масштабы деятельности морей и океанов огромны. Она проявляется в виде разрушения пород берега и прибрежной зоны, переноса этих продуктов, а также материала, вынесенного поверхностными водами. Образующиеся осадки совместно с остатками морских организмов и растений, солями и пр. со временем преобразуются в ОГП морского происхождения (генезиса).

В прошлые геологические эпохи многие участки, ныне являющиеся сушей, неоднократно на длительное время затапливались. Этим объясняется повсеместная распространенность морских отложений.

Процессы разрушения, переноса и отложения протекают по — разному на различных участках моря или океана. В этом отношении выделяются:

— материковая отмель (шельф) до глубины 200 м;

— материковый склон при глубинах 200…2500 м;

— океаническое ложе (2500…6000м);

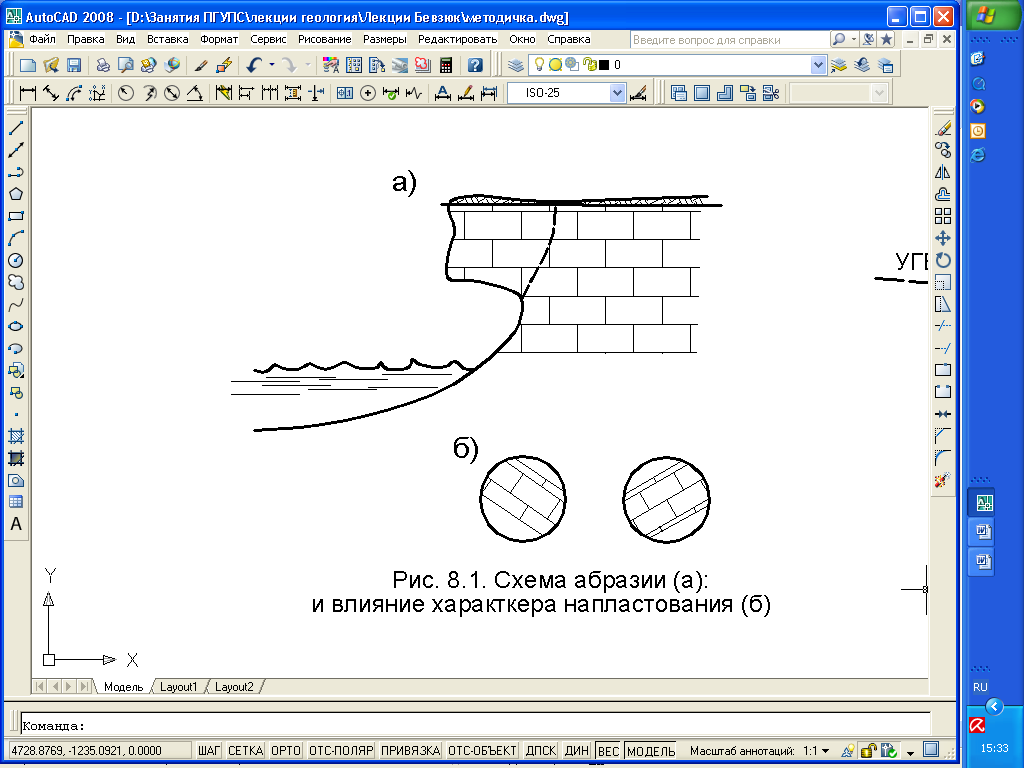

Наибольшую разрушительную работу совершают ветровые волны – морской прибой; в меньшей степени приливно-отливные и прибрежные течения. Постоянные удары волн приводят к образованию волноприбойной ниши, затем к обрушению нависающих пород (рис.8.1). В результате морской берег разрушается и отступает со скоростью, зависящей от глубины у берега, строения и прочности пород. Обрушившиеся породы интенсивно обрабатываются водой и постепенно у берега формируется пляж, гасящий энергию волн и предохраняющий берег от дальнейшего разрушения.

Рис. 8.1. Схема абразии (а) и влияние характера напластования (б)

Разрушительная работа моря называется абразией. В результате ее на берегу образуются волноприбойные террасы, которые могут быть сложены как коренными породами, так и обломочным материалом. В связи с колебательными ТД и соответственно наступлением (трансгрессия) и отступлением (регрессия) моря указанные террасы могут располагаться как выше современного уровня моря, так и ниже его.

Для противодействия абразии применяются волноломы, волноотбойные стенки, буны. Большое значение имеют меры по сохранению пляжа или восстановлению его.

Геологическая работа моря приводит к образованию всех типов ОГП. При этом в разных зонах накапливаются осадки определенного типа.

У самого берега накапливаются наиболее крупные обломки – валуны, галька, гравий. На шельфе продолжается поступление обломочного материала, все более мелкого с увеличением глубины. Эта зона насыщена флорой и фауной, при отмирании которой накапливаются органогеновые осадки. В итоге здесь формируются пески, песчаники, илы, синие и черные глины, известняки.

В зону континентального склона поступает лишь пылевато-глинистый материал, участвующий в формировании химических и биохимических пород: мергелей, мела, известняков.

В глубоководную зону обломочный материал с суши не поступает. В образовании осадков участвуют растворенные в воде вещества, космическая пыль, продукты извержения подводных вулканов. Образуются красные глины, мел, кремнистые отложения. С учетом указанного порядка смены состава отложений для геологического разреза определенного участка можно установить, имело место наступление (трансгрессивный разрез – снизу вверх конгломераты, песчаники, известняки, глины) или отступление моря (регрессивный разрез с залеганием пород в обратном порядке).

Своеобразным видом морских отложений являются лагунные. Лагуны представляют собой отделившиеся мелководные участки моря, отрезанные косами и пересыпями, созданными вдольбереговыми течениями. Характер отложений в них зависит от климата, степени солености и др. Чаще всего это химические ОГП – сульфаты и галоиды.

Для морских отложений характерна высокая степень обработки и сортировки материала, правильная горизонтальная слоистость, большие распространенность в плане и мощность слоев.

В целом древние морские отложения обычно характеризуются значительной плотностью, цементацией и соответственно высокой прочностью и малой сжимаемостью. Однако при вскрытии они быстро выветриваются. Четвертичные морские отложения могут быть и слабыми, сильносжимаемыми. В качестве примера можно сопоставить характерные для района СПб верхнепротерозойские котлинские глины твердой консистенции (влажность 0,14; плотность 2,2 т/м 3 ; коэффициент пористости 0,45; показатель текучести -0,18; модуль деформации 39 МПа) и четвертичные литориновые , для которых перечисленные характеристики равны соответственно 0,46; 1,75; 1,81; 1,39 и 3,5. В особенности слабыми являются современные отложения типа морских илов.

Источник

29.Морские отложения

Морские отложения — осадочные образования на дне современных и древних геологических морей и океанов. Их доля в общей массе статисферы (осадочной оболочки) Земли составляет 75-90 %. В геологии моря называются морскими грунтами. [1]

В составе морских отложений присутствуют: обломочные частицы породы, вынесенные реками; осадки, выделенные из морской воды организмами (биогенные вещества): микроскопические известковые или кремнистые раковины зоопланктона, моллюсков, скелетные части прочих морских обитателей; органические растительные осадки и продукты разложения мягких тканей животных; химические вещества, осаждённые из морской воды в виде кристаллов и коллоидных сгустков, наряду с сорбированными ими элементами; следы метеоритной пыли, вулканический пепел и т.д.

Исходя из состава отложений их подразделяют на глинистые илы, известково-глинистые илы, кремнисто-глинистые илы, вулканические илы.

Составом морских отложений управляют три основных фактора. Первый фактор — удалённость от основных массивов суши, которая влияет на количество вынесенной в море материковой породы. Второй фактор — глубина воды, что сказывается на сохранности кремнистых и известковых биогенных частиц, поскольку они оседают на дно. Заключительный фактор — в плодородии моря, что сказывается на объёме биогенных частиц, произведенных в поверхностных водах.

30.Объемные деформации грунтов: просадка, осадка, усадка, набухание, пучение

Просадка: В первые годы эксплуатации любого здания грунты сжимаются под действием прикладываемых нагрузок. В результате этого фундамент опускается на определенную величину, называемую осадкой. Большие, а главное, неравномерные осадки являются основной причиной трещин, деформаций и других разрушений здания. Несущая способность основания определяется величиной нагрузки, при которой не превышается установленная нормативами осадка.

Вид и условия просадки выявляют в процессе изучения гидрогеологической обстановки участка путем замачивания котлована с размером сторон, равным толщине слоя всех просадочных слоев. Различают два вида просадочных грунтов:

— когда просадка от собственного веса не превышает 5 см;

— когда возможна просадка от собственного веса более чем на 5 см.

Усадкой грунта называется уменьшение его объема в результате удаления воды при высыхании или при проявлении физико-химических процессов (синерезис, осмос). Усадка грунта может происходить как в субаэральных условиях при испарении влаги под действием разности температур (разности относительной влажности), так и в субаквальных условиях под действием процессов синерезиса и осмоса. Способностью к усадке обладает только влажный грунт.

В результате усадки грунт становится плотнее и после высыхания — даже твердым. Уплотнение глинистого грунта при усадке увеличивает его сопротивление деформациям, но наличие трещин, обычно сопровождающих усадку, повышает водопроницаемость и уменьшает устойчивость поверхностного слоя грунта в откосах. В условиях сухого и жаркого климата усадочные клиновидные трещины разбивают массив глинистого грунта на глубину до нескольких метров.

В максимальной степени усадка проявляется в глинах, другим же связным породам она свойственна меньше. Однако значение процессов усадки даже в таких породах, как мергель и глинистый известняк, велико, так как растрескивание породы при высыхании способствует образованию на склонах рыхлых подвижных осыпей, питающих грязекаменные потоки (сели).

При усадке происходит не только механическое уплотнение и растрескивание породы, но и перераспределение растворимых химических компонентов грунта. Участки породы, через которые происходит испарение воды, при усадке часто обогащаются солями и могут приобрести в ряде случаев повышенную прочность и водостойкость, но при кристаллизации таких минералов, как гипс, наоборот, могут дополнительно дезинтегрироваться. Следовательно, усадка — сложный физико-химический процесс, приводящий к изменению характера структурных связей между частицами.

Набуханием называется увеличение объема грунта в процессе смачивания. Способность к набуханию связана с гидрофильным характером глинистых минералов, слагающих связные грунты, и большой удельной поверхностью последних.

Набухание — результат гидратации грунта; оно обусловлено в основном образованием в грунте рыхлосвязанной воды. Оболочки связанной воды, формирующиеся вокруг коллоидных и глинистых частиц, уменьшают силы сцепления между ними, раздвигают их и этим вызывают увеличение объема грунта.

Набухание тесно связано со связанностью грунта. В процессе набухания не только увеличивается объем грунта, но и уменьшается его связанность благодаря значительному ослаблению сцепления между отдельными грунтовыми частицами. Набухание грунтов может привести к их разрушению под действием воды — обусловить размокание грунта.

Процесс набухания носит осмотический характер. Причиной, вызывающей набухание, является разница в концентрации солей в поровом растворе и в воде, окружающей породу. Если концентрация внешнего раствора меньше концентрации раствора, находящегося в порах породы, происходит набухание породы (оно тем больше, чем больше разница концентрации этих растворов). Если же концентрация внешнего раствора больше концентрации порового раствора, то набухание может не происходить; в этом случае может наблюдаться сжатие породы, подобное тому, какое наблюдается при ее высыхании.

При увеличении объема грунта в процессе набухания развивается определенное давление, которое называется давлением набухания. Оно может быть обнаружено и измерено с помощью внешней нагрузки. Очевидно, что давление набухания будет равно той нагрузке, при которой увеличение объема грунта наблюдаться не будет.

Морозное пучение грунта — это результат объемного расширения воды (примерно на 9%), находящейся в нем до промерзания и дополнительно мигрирующей к границе промерзания в процессе перехода воды из жидкого состояния в твердое (лед).

При замерзании даже всей поровой воды в грунте увеличение его объема не превышает 3. 4% (закрытая система). В то же время в натуре объем грунта при его промерзании увеличивается на 10—50 и даже 100%. Рост объема грунта при промерзании (пучении) сопровождается резким увеличением влажности грунта с образованием в нем льда в виде линз и прослоек. Пучение грунта развивается вследствие притока (миграции) воды к фронту промерзания из нижележащих слоев (открытая система).

В природных условиях, и особенно в процессе строительства, вследствие неоднородности состава грунтов, распределения влаги, плотности, условий промерзания и ряда других факторов морозное пучение всегда бывает неравномерным, а поэтому опасным для сооружения, так как при этом возникают и неравномерные силы морозного пучения.

Озерно-болотные отложения (1, n Q4), развитые на водораздельных пространствах, представлены довольно сложным комплексом осадков: супесями, песками, глинами, илами и торфом. Мощность этих отложений невелика и лишь иногда достигает 7- 8 м . Торфяные накопления занимают значительные площади и часто покрывают аллювиальные отложения террас и водораздельные пространства.

32.оползни и другие процессы на склонах

Оползни – скользящее смещение горных пород на склонах под действием гравитации и при участии поверхностных или подземных вод. О – явление частое и свойственное склонам долин, оврагов, балок, берегам морей, искусственным выемкам. Они разрушают здания и сооружения на самих склонах и ниже их. Очень часто внешним признаком О является так называемый «пьяный лес» и разорванные стволы деревьев.

Осыпи — скопление на склонах гор и скал камней, а также скопление обломков горных пород различного размера на склонах или у подножий гор и холмов.Состоят из слабо отсортированных обломков. Как правило, у подножий они самые крупные, в верхних частях осыпей мельче. Обломки горных пород по мере накопления постепенно перемещаются вниз по склону под влиянием силы тяжести. Осыпи образуются на склонах гор и у их подножий в результате физического выветривания.

Курумы. В результате разрушения скальных пород у подошвы склонов скапливаются крупные обломки и глыбы. По своему местоположению обломки более всего тяготеют к пологим склонам, что свойственно ложбинам и днищам долин. Так образуя каменные россыпи или курумы, образуя с ними единую массу глыб от вершины до подошвы склона. Мощность каменных россыпей колеблется от нескольких метров до 15 м на дне долин.

Обвалы – обрушение более или менее крупных масс горных пород с опрокидыванием и дроблением. Обвалы возникают на крутых склонах (более 45-50°)и обрывах естественных форм и рельефа,а также в строительных котлованах, траншеях,карьерах.

Источник