Значение морских течений для ландшафтной оболочки

Движение воды в океанах, принявшее форму морских течений, выполняет в ландшафтной оболочке самые разнообразные функции.

Наименьшее влияние оказывают течения на морское дно — даже и в том случае, если они распространяются до дна. Только течения, обладающие значительной скоростью, близкой к скоростям рек, могут переносить (и отлагать) грубозернистые осадки, а иногда и «выметать» на своём пути морское дно от осадков. Гораздо выше транспортная роль течений по отношению к тонкозернистым осадкам и к тонкой мути, взвешенной в морской воде.

Совершенно бесспорна зато огромная роль морских течений в переносе планктона — мельчайших организмов, которые, не имея плавательных приспособлений, пассивно увлекаются движением воды и проводят жизнь во взвешенном состоянии: всякое течение — это не только поток воды, но и поток невидимого органического вещества, имеющего при этом в жизни океана первостепенное и решающее для более крупных организмов значение.

Перечисленные влияния морских течений можно всё же отнести к категории частных. Наиболее крупный интерес представляют для географа взаимоотношения между морскими течениями и климатом, потому что эти взаимоотношения выявляют общие черты связи между географическими процессами и чрезвычайно глубокое их взаимное проникновение. В самом деле, климат воздействует на ход почвообразования, на распределение животных и растений, определяет богатство или бедность страны проточными, грунтовыми и стоячими водами, управляет процессами эрозии, смыва, выветривания (т. е. оказывает сильное влияние на формирование рельефа), отражается на хозяйственной деятельности человека. Следовательно, всё, что так или иначе влияет на климат, влияет и на все явления, зависящие от климата.

Климатическое значение морских течений трудно переоценить. Около половины переноса тепла из низких широт в высокие осуществляется морскими течениями, а остальная половина — путём обмена воздушными массами. Морские течения, как в своём месте было указано, создают термические аномалии. Западные побережья Калифорнии, Южной Америки, Африки и Австралии, омываемые холодными течениями, холоднее, чем внутренние части материков, расположенные под теми же широтами. Наоборот, климат на побережьях, омываемых тёплыми течениями, теплее и мягче, чем внутри материка. Особенно ярко это сказывается там, где тёплые течения глубоко проникают в умеренные и приполярные области. В этом отношении роль Атлантического течения гораздо значительнее, чем роль аналогичного ему Курр-Сио, потому что первое проникает почти на 40° севернее, чем второе ещё более резок контраст между двумя берегами какого-нибудь материка или океана, лежащими в одних и тех же широтах, но подверженными действию противоположных по своему тепловому эффекту течений. Чрезвычайно показательно здесь сравнение, которое можно сделать для восточного побережья Канады и западного побережья Европы в зоне между 55-й и 70-й параллелями. Канадское побережье лежит между годовыми изотермами 0 и —10°, европейское между +10 и 0°; длительность безморозного периода на канадском побережье составляет менее 60 дней в году, на европейском от 150 до 210; на Лабрадоре и в Канадском архипелаге тундры, в Европе хвойные и смешанные леса. Такова печать, налагаемая на канадское побережье холодным Лабрадорским, а на европейское тёплым Атлантическим течениями.

Различная доступность западного и восточного берегов Гренландии обусловлена наличием тёплого Западно-Гренландского и холодного Восточно-Гренландского течений; почти все эскимосские поселения сосредоточены на западном побережье острова.

Общая закономерность распределения ледников в Арктике заключается в том, что самое сильное оледенение приурочено к приатлантической части Северного Ледовитого океана: наиболее мощное скопление континентальных льдов находится в Гренландии, и только в близком соседстве с ней площади льдов занимают значительные пространства (на землях Баффина, Гриннелла и Гранта — с одной стороны, и на Шпицбергене и Земле Франца-Иосифа — с другой), а далее на запад до моря Бофорта и на восток к Берингову проливу они становятся всё меньше и меньше. Объясняется это именно тем, что эта часть океана, в связи с проникающими сюда ответвлениями Атлантического течения, наиболее тёплая и наиболее богата атмосферными осадками.

Океан, занимающий 71% всей площади Земли, уже вследствие размеров своей площади является главным приёмником солнечной энергии. Высокая теплоёмкость воды делает его также и главным аккумулятором этой энергии. Температура океана непрерывно повышалась бы, не будь расхода накопленного им тепла излучением в пространство, тратой на испарение (по 600 калорий на испарение 1 г воды) и конвекцией воздуха (так как нагретые морем слои воздуха поднимаются вверх, а на их место приходят холодные слои, вновь отнимающие тепло у океана на своё нагревание). Водные массы поэтому при охлаждении отдают воздуху, а при нагревании заимствуют у него весьма значительные количества тепла, — в этом и кроется причина мощного воздействия на климат моря вообще и морских течений в частности.

Теплоёмкость воды, при солёности последней в 3,5%, равна 0,932; удельный вес воды при той же солёности и при температуре 0° равен 1,02813. Значит, если охладить на 1° 1 куб. см воды (указанной солёности и удельного веса), то этот объём воды потеряет 1,02813 X 0,932 = около 0,96 калории.

Удельный вес воздуха 0,00129, теплоёмкость 0,237. Значит, чтобы 1 куб. см воздуха нагреть на 1°. нужно 0,00129 X 0,237 = около 0,0003 калории.

Разделив 0,96 калории на 0,0003 калории, мы узнаем, какое количество кубических сантиметров воздуха может быть нагрето на 1° теплом, которое отдаёт 1 куб. см морской воды, охладившись на 1°. Оказывается, что это количество равно 3134 куб. см.

Не подлежит сомнению и косвенное влияние морских течений на распределение атмосферных осадков. В тропиках и субтропиках у восточных берегов материков, омываемых Гольфстримом, Куро-Сио, Бразильским, Мозамбикским, Восточно-Австралийским тёплыми течениями, много осадков. На западных берегах материков, омываемых холодными течениями, осадков подчас настолько мало, что эти берега являются настоящими пустынями.

Тёплые течения нередко оказываются чем-то вроде больших дорог, по которым предпочтительно перемещаются барические депрессии. Так, антильские тропические циклоны следуют обычно над Флоридским течением и Гольфстримом и в том же направлении, что и последний; редкие циклоны уклоняются от Гольфстрима и прорываются на материк.

Встреча двух разнородных течений имеет серьёзные географические последствия, хотя и местного значения. Район Ньюфаундленда, где соприкасаются Лабрадорское течение с Гольфстримом, славится своими туманами. В местах перемешивания тёплых и холодных вод происходит массовая гибель микроскопических организмов как вследствие перехода их в непривычную тепловую среду, так и вследствие перехода в среду непривычной (соответственно большей или меньшей) солёности, поскольку воды холодных течений всегда преснее, чем воды тёплых. Но в связи с этим, например, водные массы и грунты в районе ньюфаундлендских мелей исключительно богаты питательными органическими веществами, что привлекает сюда массу рыбы и тем самым стимулирует широкое развитие здесь рыбной ловли.

Рядом примеров иллюстрирована несомненная связь между циркуляцией атмосферы и общей циркуляцией поверхностного слоя воды в океане. Остаётся упомянуть, что состояние атмосферы оказывает влияние и на вертикальную циркуляцию воды — на поднятие её из глубин и погружение на глубину. Антициклоны являются основными областями опускания поверхностных вод океана на глубину. В низких широтах в антициклонах происходят сильное нагревание и сильное испарение водной поверхности, что содействует увеличению плотности воды (путём повышения её солёности); в высоких же широтах в антициклоне имеет место сильное лучеиспускание, а следовательно, и охлаждение, т. е. опять-таки увеличение плотности воды. В циклонах, где воздух влажный (что уменьшает радиацию и испарение) и много осадков, опресняющих море, преобладает поднятие морских вод. В местах схождения морских течений (Лабрадорского и Гольфстрима) и господства нагонных ветров морские воды опускаются; наоборот, там, где течения расходятся или преобладают сгонные ветры, морские воды поднимаются.

Толща воды в Мировом океане физически неоднородна как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Неоднородность эта постоянно выравнивается, но вместе с тем вновь и вновь возникает. Таким образом, всю океаническую часть гидросферы, по аналогии с атмосферой и её воздушными массами, можно разбить на ряд длительно существующих однородных масс, которые впоследствии трансформируются. Водные массы, отличающиеся друг от друга по температуре, солёности, содержанию кислорода, углекислоты, углекислого кальция, формируются в основном у поверхности океана в том верхнем слое (мощностью 500—600 м), который предложено называть «тропосферой» океана, а затем морскими течениями переносятся на глубину (в океаническую «стратосферу») и в другие районы океана. Стало быть, морские течения — эго следствие физической неоднородности водных масс, причина выравнивания этой неоднородности, регулятор трансформации водных масс и поэтому новая причина возобновления их неоднородности.

Источник

§ 1. Происхождение морских течений и их классификация

Морское течение – это поступательный горизонтальный перенос огромных масс воды верхнего слоя океана на большие расстояния по определенным путям в виде широких полос глубиной несколько сотен метров. Например, тропические антициклонические океанические течения простираются на 6-15 тыс. км. Течение Гольфстрим переносит за 1 секунду до 82 млн. м 3 воды. Течения возникают под воздействием различных факторов: ветра, разности плотностей и уровней воды, приливообразующих сил Луны и Солнца. Главными инициаторами течений являются две силы: сила тяжести и сила трения. Затем подключаются еще две – отклоняющая сила Кориолиса и тормозящая сила внутреннего трения воды.

А) По происхождению морские течения классифицируются следующим образом:

1. Фрикционные — возникающие под действием сил трения воздуха о воду. При этом осуществляется давление ветра на склоны волн. Ветровая энергия передается на некоторую глубину. Выделяются два подтипа:

а) ветровые — вызванные временными ветрами;

б) дрейфовые — вызванные долговременными установившимися ветрами (пассаты).

2. Гравитационные – образующиеся под действием силы тяжести из-за возникновения уклона водной поверхности. Выделяются три подтипа:

а) плотностные — вызванные перераспределением плотности воды,

б) бароградиентные — возникающие вследствие перераспределения атмосферного давления, приводящие к наклону уровня воды,

в) стоковые — создающиеся при наклоне уровня вследствие притока береговых вод (Дунай, Днепр, Днестр создают избыток вод на северо-западном шельфе Черного моря).

3. Приливные — возникающие под действием приливообразующих сил Луны и Солнца.

4. Инерционные – остаточные течения, наблюдающиеся после прекращения действия всех возбуждающих движение факторов.

Б) По устойчивости выделяют группы:

- Постоянные (Гольфстим, Куросио)

- Периферические (муссонные, приливные)

- Временные (вследствие интенсивных дождей, ветров).

- поверхностные

- глубинные

- придонные

- прибрежные.

- прямолинейные (Восточно-Австралийское)

- криволинейные (Южно-пассатное)

- циклонические (Исландское, Норвежское)

- антициклонические (Канарское, Перуанское)

§ 2. Теория ветровых течений

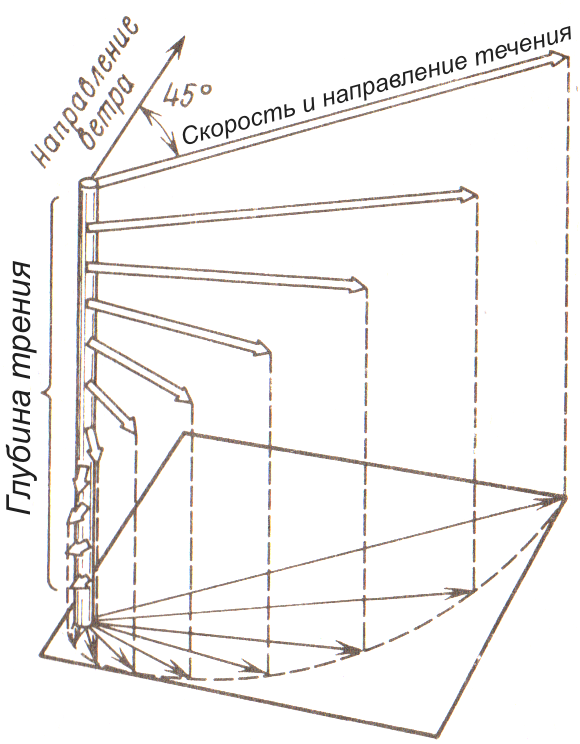

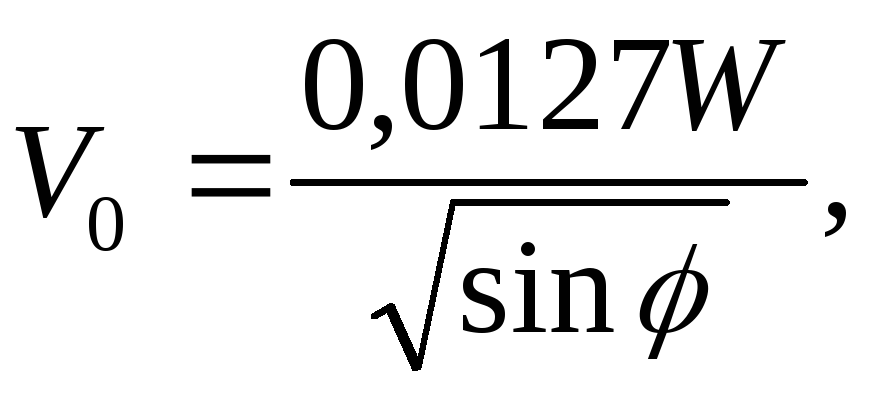

Основы теории были заложены В. Экманом в 1905 г. В теории предполагается плоский, бесконечно глубокий, однородный по плотности и вязкости океан и стационарный постоянный ветер. Этот ветер, создавая постоянное трение между водой и воздухом, приводит в движение поверхностные слои океана. Энергия этого движения передается нижележащим слоям силами внутреннего трения, при этом нижние слои в своем движении отстают от верхних под действием силы Кориолиса. Течение отклоняется под действием силы ветра на 45° вправо — в северном полушарии, и влево — в южном полушарии. С глубиной скорость течения уменьшается, а само течение продолжает поворачивать (рис. 25).

Источник