§ 1. Происхождение морских течений и их классификация

Морское течение – это поступательный горизонтальный перенос огромных масс воды верхнего слоя океана на большие расстояния по определенным путям в виде широких полос глубиной несколько сотен метров. Например, тропические антициклонические океанические течения простираются на 6-15 тыс. км. Течение Гольфстрим переносит за 1 секунду до 82 млн. м 3 воды. Течения возникают под воздействием различных факторов: ветра, разности плотностей и уровней воды, приливообразующих сил Луны и Солнца. Главными инициаторами течений являются две силы: сила тяжести и сила трения. Затем подключаются еще две – отклоняющая сила Кориолиса и тормозящая сила внутреннего трения воды.

А) По происхождению морские течения классифицируются следующим образом:

1. Фрикционные — возникающие под действием сил трения воздуха о воду. При этом осуществляется давление ветра на склоны волн. Ветровая энергия передается на некоторую глубину. Выделяются два подтипа:

а) ветровые — вызванные временными ветрами;

б) дрейфовые — вызванные долговременными установившимися ветрами (пассаты).

2. Гравитационные – образующиеся под действием силы тяжести из-за возникновения уклона водной поверхности. Выделяются три подтипа:

а) плотностные — вызванные перераспределением плотности воды,

б) бароградиентные — возникающие вследствие перераспределения атмосферного давления, приводящие к наклону уровня воды,

в) стоковые — создающиеся при наклоне уровня вследствие притока береговых вод (Дунай, Днепр, Днестр создают избыток вод на северо-западном шельфе Черного моря).

3. Приливные — возникающие под действием приливообразующих сил Луны и Солнца.

4. Инерционные – остаточные течения, наблюдающиеся после прекращения действия всех возбуждающих движение факторов.

Б) По устойчивости выделяют группы:

- Постоянные (Гольфстим, Куросио)

- Периферические (муссонные, приливные)

- Временные (вследствие интенсивных дождей, ветров).

- поверхностные

- глубинные

- придонные

- прибрежные.

- прямолинейные (Восточно-Австралийское)

- криволинейные (Южно-пассатное)

- циклонические (Исландское, Норвежское)

- антициклонические (Канарское, Перуанское)

§ 2. Теория ветровых течений

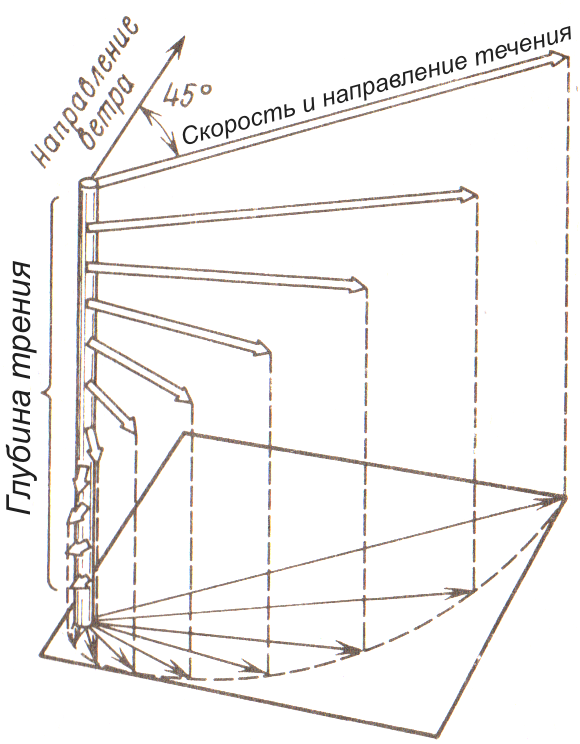

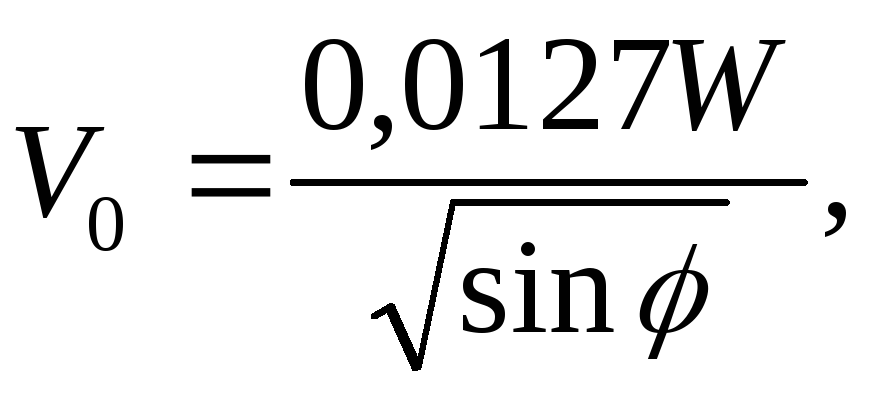

Основы теории были заложены В. Экманом в 1905 г. В теории предполагается плоский, бесконечно глубокий, однородный по плотности и вязкости океан и стационарный постоянный ветер. Этот ветер, создавая постоянное трение между водой и воздухом, приводит в движение поверхностные слои океана. Энергия этого движения передается нижележащим слоям силами внутреннего трения, при этом нижние слои в своем движении отстают от верхних под действием силы Кориолиса. Течение отклоняется под действием силы ветра на 45° вправо — в северном полушарии, и влево — в южном полушарии. С глубиной скорость течения уменьшается, а само течение продолжает поворачивать (рис. 25).

Источник

Происхождение морских течений

Мировой океан, как и атмосфера, находится в постоянном движении: уровень его колеблется под действием приливов и отливов, поверхность покрыта морщинами волн, водные массы погружаются с поверхности на глубину или поднимаются из недр океана к поверхности.

Одной из самых важных форм движения в океане являются морские течения — более или менее правильные перемещения водных масс в горизонтальном направлении; течения захватывают сравнительно неглубокий слой воды, имеют по сравнению с длиной небольшую ширину и отчасти напоминают реки, которые текут в «берегах» из воды.

По происхождению различают течения фрикционные (вызываемые трением), гравитационно-градиентные (обусловленные наклоном уровня) и приливо-отливные. Различают также класс инерционных, или свободных, течений, т. е. таких, которые под действием инерции продолжаются и после прекращения вызвавшей их силы; но совершенно очевидно, что они не могут составлять самостоятельной генетической группы.

С географической точки зрения наиболее интересны течения первых двух классов.

Из фрикционных течений важнее всего дрейфовые.

Дрейфовые течения возникают под влиянием длительных ветров. Движущийся воздух трением и давлением на наветренную сторону волн увлекает частицы воды на поверхности океана, а движение частиц верхнего слоя, ослабляясь, передаётся на известную, обычно ограниченную, глубину. Пока дрейфовое течение движется в районе действия создавшего его ветра, оно является «вынужденным» течением. Но дрейфовые течения по инерции выходят и за пределы поля материнских ветров и существуют там, пока трение их не погасит; в данном случае они рассматриваются уже как течения «свободные».

К группе гравитационно-градиентных относятся течения стоковые, сточные, плотностные, компенсационные и некоторые другие.

Стоковые течения образуются в результате наклона уровня моря, вызванного приносом речных вод, выпадением атмосферных осадков или испарением, сточные — в результате наклона уровня моря, обусловленного притоком вод из других районов или оттоком в другие районы моря под давлением внешней силы (например, по прекращении ветра, нагнавшего воду у берегов, появляется сточное течение от берега).

Плотностные течения возникают между водоёмами с разной плотностью воды; различие в плотности определяется несходством температуры или солёности (или тем и другим вместе), зависящим, в свою очередь, от многих факторов — испарения, выпадения осадков, таяния льдов и т. п. Например, ввиду того, что воды в Средиземном море плотнее вод Атлантического океана, уровень в Средиземном море стоит ниже, чем в Атлантике; поэтому через Гибралтарский пролив из Атлантики в Средиземное море движутся поверху более лёгкие воды, а по дну из моря в Атлантический океан через тот же пролив более тяжёлые.

Морское течение самим фактом своего существования влечёт убыль воды в одной части Мирового океана, вызывая здесь понижение уровня последнего, и прибыль воды в другой части океана, вызывая там повышение уровня. Опускание уровня на каком-нибудь участке поверхности высоко подвижной жидкой среды не может остаться невозмещённым: немедленно же соседние с данным участком водные массы начинают двигаться, чтобы компенсировать образовавшийся недостаток воды; но так как их перемещение в свою очередь вызывает изменение уровня в той области, которую они сами занимали, то для устранения этого вторичного изменения выводятся из состояния покоя новые массы воды. Таким образом, стоит прийти в движение хоть одной какой-нибудь части Мирового океана, как весь Мировой океан начинает на это реагировать. Так возникают компенсационные течения, т. е. течения вторичного характера, возмещающие отток воды, чем бы он ни был вызван.

Возмещение убыли воды достигается не только поверхностными компенсационными течениями, но и подъёмом вод из глубины, причём воды эти холодные. Холодная вода, вследствие своей большой плотности, сосредоточивается в океане в нижних слоях. Тёплый верхний слой можно уподобить тонкой плёнке; коль скоро эта пленка разрывается — холодная вода выступает наружу. Это бывает, например, когда ветер долго дует от берега и отгоняет тёплую воду. Так, 23 августа 1926 г. на южном берегу Крыма в продолжение 10 часов дул ветер с берега, и за это время температура воды на поверхности моря понизилась с 23 до 11°. На наветренной стороне островов Галапагос, куда ветром нагоняется тёплая вода, температура её (в среднем 26°) на 11—12° выше, чем на подветренной (в среднем 14°), где происходит сгон воды и подъём холодных масс с глубины.

Подъём холодных глубинных масс в широком масштабе отмечен у берегов полуострова Калифорния, у западных берегов Южной Америки между 10 и 25° ю. ш., у западных берегов Африки между Гибралтаром и 10° с. ш., а также между устьем Конго и мысом Доброй Надежды и т. п. Здесь тёплый, верхний слой воды оттеснён от берега пассатами, а кроме того, течения, идущие вдоль берега, отклоняются от него под действием вращения Земли.

Разобранная выше генетическая классификация течений носит в сущности довольно отвлечённый характер, так как морские течения никогда не бывают «чистыми» по своему происхождению и возникают под влиянием не одного фактора, а целого их комплекса. Во всяком случае наиболее мощные из течений являются всегда генетически смешанными, т. е. одновременно дрейфовыми, плотностными, сточными и компенсационными.

Источник