- Газовый фонтан урта булак

- Этот пожар длился 1074 дня. Потушили его ядерным взрывом

- И на последок представляю вашему вниманию кадры самого ядерного взрыва:

- Пожар, длившийся 3 года, как его потушили ядерным взрывом

- Огненный факел Урта-Булака: почему пожар на советской скважине смогли потушить только ядерным взрывом

- Неугасающее пламя

- Рискованный ход

- Мат и ядерный взрыв в СССР: как советские физики ликвидировали огненный газовый смерч, бушевавший 1034 дня

- 10 качественных советских продуктов, по которым все скучают

- Расплата за талант: почему режиссёр Александров хотел вырезать из титров оператора «Весёлых ребят»

Газовый фонтан урта булак

Тушение неуправляемых газовых фонтанов с помощью подземных ядерных взрывов являлось одним из ярких практических применений ядерных взрывов в мирных целях. В СССР таким образом было потушено четыре аварийных фонтана на газовых месторождениях, наиболее мощным из которых был фонтан на месторождении «Урта-Булак» (30.09.1966 г.). В течение трёх лет этот фонтан пытались ликвидировать всеми известными к тому времени способами.

— — — — —

Урта-Була́к — газовое месторождение на территории Узбекистана. Активная разработка месторождения велась в советские годы.

1 декабря 1963 года на месторождении произошла авария с выбросом природного газа. Бур попал в пласт аномально высокого пластового давления (АВПД) с пластовым давлением порядка 300 атмосфер и высоким содержанием сероводорода.

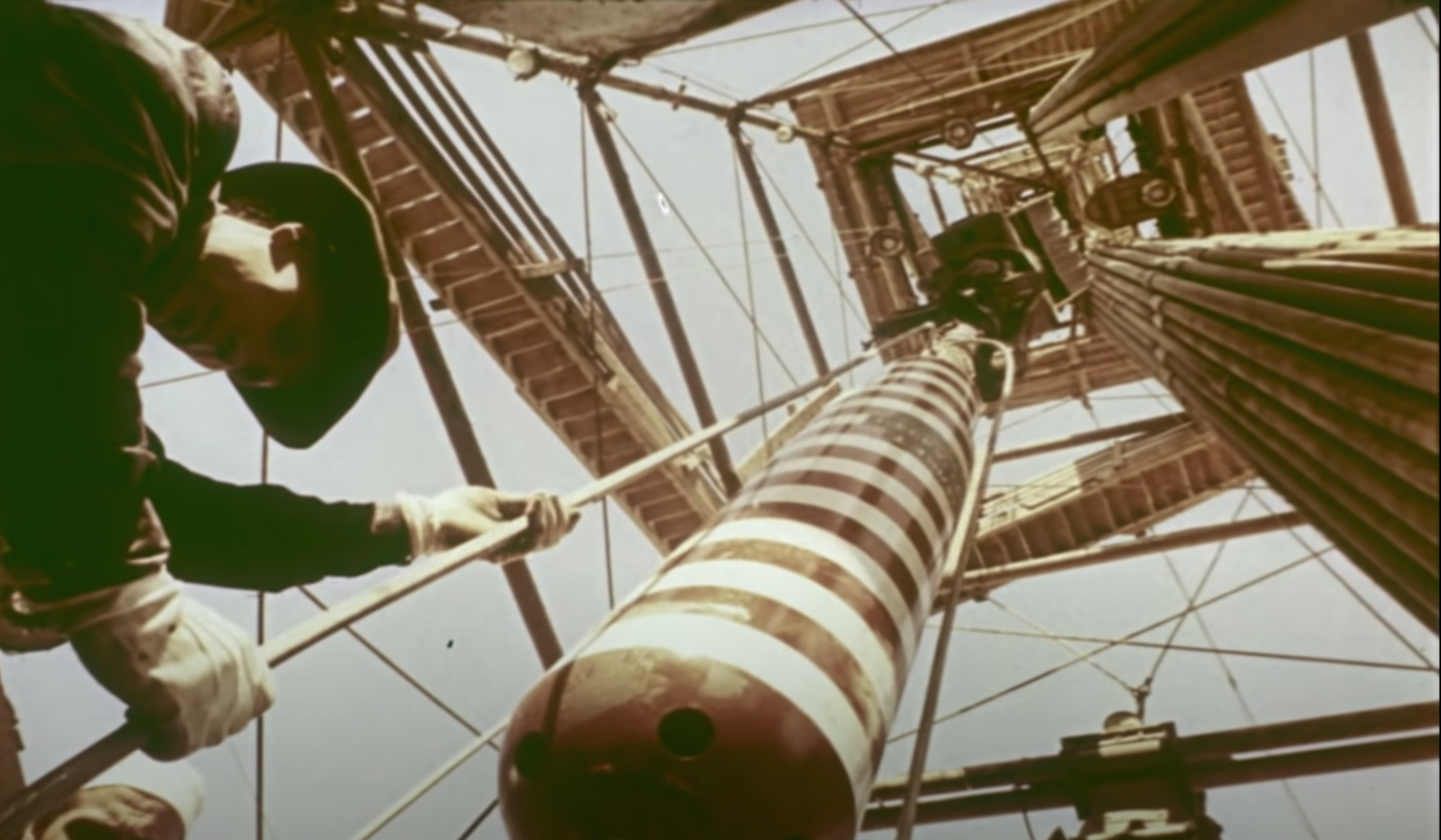

При дальнейшем бурении была сделана ошибка: не было использовано специальное буровое оборудование из стали, противостоящей агрессивной среде. Буровая колонна была выдавлена из скважины, и мощный фонтан газа воспламенился. Под напором газа буровая вышка рухнула и частично расплавилась. В течение короткого времени разрушилась защитная арматура на устье скважины, и факел увеличился.

Этот факел горел в течение трёх лет (1064 дня), фонтан газа достигал высоты 70 метров, объём сгораемого газа составлял до 12 миллионов м3 (в отдельных источниках идёт речь о 14 миллионах м3) в сутки.

Из-за высокой температуры к факелу было невозможно подойти ближе, чем на 250—300 метров. Местность вокруг была покрыта копотью, в окрестностях скважины изменилось поведение животных. Для защиты от жары вокруг факела зимой с помощью бульдозеров был насыпан песчаный бруствер. Для тушения факела применялись различные методы, использовавшиеся в то время, в том числе и применение артиллерии, но огонь не был потушен.

Весной 1966 года для тушения фонтана был предложен метод подземного подрыва ядерного заряда. Эту идею одобрили на уровне правительства и поручили выполнять КБ-11 (современный ВНИИЭФ), так как у них уже был опыт разработки промышленного заряда для проекта «Чаган».

Для закладки заряда была пробурена наклонная штольня, в которой заряд был помещён на глубине 1500 метров под поверхностью земли. В этой точке была достаточно высокая температура, поэтому опущенный в точку подрыва заряд пришлось дополнительно охлаждать.

Подрыв ядерного заряда был произведен 30 сентября 1966 года, результат был полностью достигнут. Газовая скважина была пережата слоями породы, фонтан пламени погас через 22 секунды после подрыва.

Источник

Этот пожар длился 1074 дня. Потушили его ядерным взрывом

1 декабря 1961 года на месторождении Урта-Булак, что на территории нынешнего Узбекистана рабочая бригада бурила скважину. Все продвигалось по плану, но неожиданно бур попал в пласт с аномально высоким давлением — около 300 атмосфер.

Из-за того, что использовалось неподходящее оборудование, во время вскрытия пласта породы — всю колонну с силой выдавило из скважины. Вслед за колонной из скважины начал вырываться огромный фонтан газа.

По инструкции, во избежание отравления всего живого в округе, рабочие подожгли вырывающийся из скважины газ. Очень быстро разрушилась защитная конструкция в устье факела и размер столпа пламени сильно возрос. Возросла и высота пламени, по разным данным от 70 до 120 метров, что соответствует примерно высоте 40-этажного небоскреба.

Каждый день этот факел сжигал 10-12 миллионов кубометров газа. Если мы переведем эти показали в текущие цены (примерно 6 рублей за куб), получится внушительная сумма 60 миллионов рублей каждый день! Самые любознательные могут сами сосчитать и написать в комментарии, сколько денег в прямом смысле сгорело за примерно 3 года непрерывного горения этого факела.

Задача тушения оказалась не из простых, поскольку колоссальные температуры не позволяли подойти ближе, чем на 250 метров к самому пожару. Более того, установленные превенторы (служащие для герметизации устья скважины), вышли из строя и во все стороны из них вырывалось пламя. Горизонтальные потоки пламени удалось устранить, уничтожив эти превенторы из артиллерии.

Но в какой-то момент давление в скважине увеличилось, увеличив и столп пламени, а из-под земли начали прорываться так называемые «гриффоны»:

Ситуация начала выходить из-под контроля, никто не знал, что делать. Тогда комиссия по тушению пожара начала разработку плана последней надежды — подземного термоядерного взрыва.

В наклонной штольне, специально пробурённой для установки заряда, глубиной 1,5 километра, установили бомбу мощностью 30 килотонн.

30 сентября 1966 года термоядерный снаряд подорвали. Для сравнения — бомба, взорванная американцами в Нагасаки, имела мощность 21 килотонна. Факел, который не могли потушить больше 3 лет, потух через 22 секунды после взрыва, скважину пережало породой, а такой метод тушения пожаров приняли на вооружение и использовали еще, как минимум, 3 раза.

И на последок представляю вашему вниманию кадры самого ядерного взрыва:

Источник

Пожар, длившийся 3 года, как его потушили ядерным взрывом

Пожар, для тушения которого применялась артиллерия и ядерное оружие.

Не смотря, на то, что процесс горения довольно хорошо изучен, этот пожар доставил много хлопот правительству СССР. Он считается самым сложным в истории среди пожаров в нефтегазовой отрасли.

В 1963 году на территории Узбекистана (газовое месторождение Урта-Була́к) при бурении скважины советскими разработчиками, произошла неприятна ситуация: бур попал в пласт аномально высокого пластового давления. Давления газа в нем было около 300 атмосфер, это примерно 309кг, давящих на 1 квадратный см.

Дальнейшее бурение проводилось с ошибкой, а именно использовалось оборудование, сделанное из стали не обладающей устойчивостью к агрессивной среде. Буровая установка была вытеснена из скважины огромным давление. Вследствие чего газ вырвался на поверхность и воспламенился.

По одной версии самопроизвольно, а по другой газ (сероводород) был подожжён специально. Для того чтобы избежать отравления окружающей местности.

В течении короткого времени защитная арматура у устья скважины расплавилась и столб пламени стал еще больше. По некоторым данным высота огня достигала 120 метров. В сутки сгорало 12 миллионов кубических метров газа (столько потребляет вся Финляндия за 1 сутки, по статистике за 2010 год). Если перевести это в денежный эквивалент на момент декабря 2018г, в сутки сгорало 60 000 000 рублей, теперь сами помножьте эту цифру на длительность пожара.

После неудачных попыток потушить факел стандартными способами в дело ввели артиллерию, которая снесла превенторы (основная их функция — герметизация устья нефтегазовой скважины в чрезвычайных ситуациях при строительстве или ремонтных работах на скважине, но в тот момент они только раскидывали часть пламени по сторонам и мешали тушению), в целом ситуация не поменялась в лучшую сторону.

Источник

Огненный факел Урта-Булака: почему пожар на советской скважине смогли потушить только ядерным взрывом

В 1956 году, после открытия в Бухарской области огромного газового месторождения, названного Газли, Узбекистан почти на двадцать лет стал главным газодобывающим регионом СССР. Самым известным месторождением на этой территории являлся Урта-Булак, получивший печальную славу в 1960-х. В переводе с узбекского название этого места означало «средний родник», но из-за катастрофы Урта-Булак и его окрестности превратились в огненную пустыню.

Неугасающее пламя

Беспрецедентная по тем временам авария на Урта-Булаке произошла 1 декабря 1963 года. При бурении случился огромный выброс природного газа. Он сначала попал в пласт с аномально высоким давлением и содержанием сероводорода, а затем на поверхность, после чего воспламенился. Образовался гигантский пылающий факел – в высоту он достигал 70 метров. Из-за богатых запасов природного газа он не собирался затухать сам, а потушить его привычными способами было невозможно. Высокие температуры не позволяли подобраться к объекту ближе, чем на 250 метров. Буровая вышка рухнула, а защитная арматура в устье скважины была полностью разрушена. Когда факел Урта-Булака поглотил эти сооружения, огонь разгорелся еще сильнее.

Борьба с пламенем велась на протяжении трех лет, но увы, не давала результата. Все ранее известные способы борьбы с пожарами, в том числе с помощью залпов артиллерии, никак не решили проблему. Район вокруг Урта-Булака превратился в огромный участок выжженной земли. Руководитель операции по тушению факела Камиль Мангушев вспоминал: «Все, что могло гореть вокруг, давно сгорело. Теперь это была действительно мертвая раскаленная земля. Живому здесь места не осталось. По ночам стаи перелетных птиц и тучи насекомых, привлеченные светом, попадали в эту огненную пляску смерти и, падая, сгорали, часто даже не долетев до земли». Даже в дальних окрестностях газовой скважины изменилось поведение животных. Факел Урта-Булака был нанесен на полетные карты всех авиационных экипажей, летавших в Индию и Юго-Восточную Азию. С большим трудом вокруг факела был насыпан защитный песчаный бруствер; песок возили бульдозерами. Однако и это лишь временно решало вопрос, не обеспечивая к тому же полной безопасности.

Рискованный ход

Со временем становилось все более очевидным, что для тушения пожара придется прибегнуть к экстраординарным мерам. Ученые допустили возможность побороть пламя с помощью ядерного взрыва. Разработку этого проекта поручили Конструкторскому бюро No 11, расположенному в городе Саров Нижегородской области. Сотрудники КБ уже занимались изучением использования ядерного оружия в мирных целях. Именно они в 1965 году обеспечили проведение первого советского промышленного термоядерного взрыва. Перед началом работ Камиль Мангушев консультировался с ведущими специалистами атомной отрасли, среди которых был и президент Академии наук физик Мстистав Келдыш. Детально изучив проблему, ученые пришли к выводу, что потушить газовый фонтан можно только путем подрыва термоядерного заряда, чтобы тот перекрыл канал скважины под землей.

С одной стороны, этот ход представлялся безопасным – рядом с горящей скважиной находилась безлюдная пустыня. С другой – не слишком далеко расположены города Туркменабад, Каган, Каракуль и Караул-Базар, а на расстоянии около 200 км — густонаселенный областной центр Бухара, один из древнейших и красивейших городов Узбекистана и Центральной Азии в целом. И все же было решено пойти на риск. Дату подземного взрыва утвердил лично Брежнев: 30 сентября 1966 года. На тот момент факел горел уже 1074 дня.

Сам ядерный заряд создавали в Сарове под руководством начальника лаборатории КБ-11 Владимира Лебедева. За подрыв отвечала специально созданная комиссия под руководством министра «среднего машиностроения» (так секретно называли атомную промышленность) Ефима Славского. В назначенную дату на глубину полторы тысячи метров по наклонной штольне был доставлен ядерный заряд мощностью 30 килотонн – это вдвое больше американской бомбы «Малыш», взорванной над Хиросимой. Из-за близости факела и высокой температуры заряд приходилось постоянно охлаждать. Наконец, под землей прогремел взрыв. Для того, чтобы пламя полностью исчезло, потребовалось всего полминуты! Взрыв сдвинул слои породы и перекрыл ими газовую скважину. С факелом было покончено.

Успех на Урта-Булаке высоко оценили в правительстве СССР. Камиль Мангушев с коллегами были удостоены Государственной премии, а изобретенный ими способ тушения решили отныне использовать при борьбе с крупными пожарами на других газовых промыслах. Спустя всего полтора года таким образом был погашен аварийный газовый факел на месторождении Памук (снова в Узбекистане), а в 1972 году – на Майском месторождении в Марыйской области Туркмении.

Источник

Мат и ядерный взрыв в СССР: как советские физики ликвидировали огненный газовый смерч, бушевавший 1034 дня

Кадр из видео YouTube / atomicarchive

Катастрофа на месторождении газа рядом с крохотным степным посёлком Урта-Булак произошла 1 декабря 1963 года. Вопреки инструкциям, бурение велось без применения стального спецоборудования, способного выдержать запредельные нагрузки. На глубине 2450 метров бур попал в пласт породы, содержащий сероводород под давлением в 300 атмосфер. Буровую колонну в один миг выбросило вверх, где-то пробежала искра, и газ воспламенился.

Смерть всему живому

Кадр из видео YouTube / atomicarchive

Бурильщики ничего не успели предпринять: под напором стихии вышка обрушилась, а затем её конструкции расплавились, не в силах вынести высокой температуры. Под напором огненного смерча разрушилось и устье скважины, где было установлено защитное оборудование. Это ещё больше увеличило факел. Теперь ураган огня бил на высоту в 120 метров, а поток газа, вырывавшийся из глубин азиатской степи, составлял 10–12 миллионов кубометров в сутки.

Обычные методы борьбы с газовым факелом результатов не давали, не помогла даже артиллерия. Из-за высокой температуры бульдозеры, сгребающие песок, не могли приблизиться к смерчу и лишь насыпали вокруг него подобие кратера. Тем не менее буровикам, работающим в адских условиях, удалось ликвидировать завал от вышки и расчистить устье скважины. Но, несмотря на все усилия, факел полыхал 1034 дня, то есть почти три года. Было потеряно 15,4 миллиарда кубометров газа.

Когда в Узбекистан на место катастрофы прибыл ведущий сотрудник управления, конструктор «Ишимбайнефти» Камиль Мангушев, которому Москва поручила потушить огненный смерч, он был поражён силой бушующей природы. Голос фонтана он сравнивал с рёвом сотен реактивных двигателей и канонадой артиллерийских орудий. Вся долина была окутана маревом жара, горящий газ уничтожал тысячи слетавшихся на свет насекомых и убивал стаи перелётных птиц. Там простиралась зона смерти, в которой не было места живому. Из земли как будто вырывался сам дьявол, а вокруг то и дело возникали вихри, которые Мангушев сравнивал с «хором дьяволят». Подойти к смерчу ближе чем на 300 метров было невозможно.

Кадр из видео YouTube / atomicarchive

Для решения проблемы советским учёным пришлось организовать совместную работу НИИ и предприятий, главным из которых (по предложению министра среднего машиностроения Славского) стал будущий Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Успеху предшествовало странное событие. Однажды Мангушев ехал на машине местного жителя к смерчу и заметил вдалеке развалины. Он спросил узбека, что это такое, и тот ответил, что это могила святого человека, одного из основателей ислама. Мангушеву стало любопытно, и он попросил водителя остановить машину, чтобы осмотреть гробницу.

10 качественных советских продуктов, по которым все скучают

Подойдя ближе, Мангушев опустился на колени и заглянул внутрь усыпальницы сквозь щель между камнями. В сумраке могилы он увидел каменный саркофаг, усыпанный сверху горстями монет. Неожиданно учёный услышал за спиной топот копыт. Он оглянулся и увидел всадника в белоснежных одеждах на белом скакуне. Чалма его была украшена большим камнем, от которого исходило сияние. Всадник взмахнул рукой и что-то крикнул. Удивлённый Мангушев встал с колен, оглянулся, но возле него уже никого не было.

Когда он рассказал о странной встрече водителю, тот прытко рванул машину с места, а когда приехал в посёлок, то остановился среди толпы селян и начал им что-то кричать. Узбеки, заслышав его, стали опускаться на колени перед Мангушевым. В конце концов удивлённому учёному объяснили, что он встретил в пустыне святого, это третье явление его людям с момента смерти великого человека.

Момент ядерного взрыва. Кадр из видео YouTube / atomicarchive

Но физики уповали на науку. В начале 1966 года на самом высоком уровне было решено затушить смерч направленным ядерным взрывом в 30 килотонн. У КБ-11 уже был опыт проведения подобных работ: годом ранее в Казахстане в долине реки Чаган (Шаган) был проведён промышленный ядерный взрыв, целью которого было образование искусственного водоёма. Главным требованием к заряду было отсутствие радиационного загрязнения, с чем КБ успешно справилось.

На этот раз работа предстояла ювелирная: нужно было пробурить под наклоном скважину диаметром 40 сантиметров на глубину 1532 метра, подвести её к стволу, по которому вырывался газ, и опустить туда ядерный заряд. Дело осложнялось тем, что температура на глубине достигала 73 градусов, а заряд мог выдержать температуру не более 40 градусов. Поэтому для него пришлось разработать специальный охлаждающий кожух. Своя система охлаждения была у скважины. Испытательные работы были проведены на полигоне в Московской области. Учёные КБ-11 вычислили угол скважины и её длину.

Момент ядерного взрыва. Кадр из видео YouTube / atomicarchive

Буровики работали с ювелирной точностью. Так как длина труб различалась, общая погрешность могла составить 15–16 метров. Поэтому они при бурении тщательно замеряли каждую трубу. Затем для пробы спустили в скважину макет ядерной бомбы. Только убедившись, что охлаждение работает, спустили вниз ядерный заряд, затем закупорили скважину бетоном и эвакуировали персонал. Дата подрыва была определена на заседании ЦК КПСС под руководством Леонида Брежнева. Заряд был подорван 30 сентября 1966 года в 9:30.

Все, кто присутствовал при взрыве, ощутили очень сильное землетрясение, и буквально через 22 секунды дьявольский факел погас. Тонны породы надёжно запечатали газ в толще земли. Наука восторжествовала над природой. Но советским учёным было не до отдыха, сразу же после взрыва в воздух были подняты вертолёты — необходимо было визуально подтвердить, что не произошло прорыва радиоактивных газов.

Расплата за талант: почему режиссёр Александров хотел вырезать из титров оператора «Весёлых ребят»

Потушили с русским матом

Кадр из видео YouTube / atomicarchive

Положительный результат окрылил советских учёных. 21 мая 1968 года точно так же был потушен газовый факел, бушевавший по соседству — на узбекистанском месторождении в Памуке. Здесь учёным пришлось бурить скважину диаметром всего 30 сантиметров. Результат использования мирного атома был ожидаемым — факел потушили.

Здесь же произошёл курьёзный случай. Один из физиков — А. Соколов — вёл по громкоговорителю отсчёт от 10 до 0. Дикторской практики он не имел и слишком быстро произнёс последние цифры, а когда взрыва за «нолём» не последовало и пауза затянулась, не сдержал эмоций и выматерился в эфир. Сразу же после мата произошёл подрыв атомного заряда — и земля под ногами заколыхалась. После завершения работ на скважине узбекские коллеги стали интересоваться у физиков, что это за команда была такая интересная после «ноля». Те долго не могли понять, о чём их спрашивают. И лишь когда узбеки несколько раз повторили ругательство, стало ясно, о чём речь. Смеялись вместе.

Однако добиться положительного результата удавалось не всегда. Например, в трёх километрах от села Крестище под Харьковом газовый факел полыхал около года, но подрыв в 1972 году подземного ядерного заряда нужного эффекта не дал. Факел потушили только через год обычными методами, выкопав вокруг него карьер.

Были и откровенные неудачи. Например, на Кумжинском газоконденсатном месторождении в Ненецком автономном округе ядерный взрыв натворил дополнительных бед. В результате неправильных расчётов заряд подорвали далеко от ствола выброса. Из-за этого в породе открылись другие выбросы газа. А полыхающую скважину Кумжа-9 смогли потушить только через шесть лет — буровики сумели скважиной попасть в ствол выброса и залили его бетоном.

Источник