- Куда исчез «Фонтан Победителей» с Красной площади

- Воздвижение фонтана

- Описание «Фонтана Победителей»

- Память об «Фонтане Победителей»

- Сеть тоннелей и труб: что скрывает фонтан «Годы войны» на Поклонной горе

- Как фонтан хранит память о войне

- С чего начинается фонтан?

- Подземный лабиринт

- От запуска до консервации: кто и как следит за знаменитым фонтаном

- Не только фонтаны: как преобразилась Поклонная гора

- Возрождение Петергофа после войны: уничтоженное наследие, минное поле и утерянные коллекции

Куда исчез «Фонтан Победителей» с Красной площади

Победа во Второй мировой войне была заслужена русским народом и за это он заплатил большую цену в сотни тысяч человеческих жизней, не говоря уже о материальных ресурсах страны. Поэтому, вполне естественно, что и к празднованию своего триумфа, русский народ отнесся с большим размахом.

Воздвижение фонтана

24 июня 1945 года на Красной площади был проведен парад, приуроченный победе над фашисткой Германией. Именно к этому событию в самом центре, на Лобном месте было возведено специальное сооружение – «Фонтан Победителей».

Описание «Фонтана Победителей»

Данная конструкция представляла собой четыре яруса, в основании окруженными вертикальными струями воды. Дополнительно фонтан был украшен корзинами с цветами и венцами из трав. В ночное время он освещался специальными фонарями, излучающими белый свет.

«Фонтан Победителей» представлял собой достаточно высокое архитектурное сооружение, его высота достигала двадцать шесть метров. двадцать шесть метров.

Судя по неофициальным документальным источникам, идея его возведения была выдвинута лично Йосифом Виссарионовичем, как символ триумфальной и безоговорочной победы русского народа.

Память об «Фонтане Победителей»

«Фонтан Победителей» был воздвигнут специально к параду 1945 года, а по его завершению сразу же был полностью снесен. Сегодня о нем сохранили память очевидцы, кино и фотохроники. Более десяти лет назад даже возникала идея воссоздать точную копию символа Победы, но пока она так и осталась нереализованной. Но человеческая память хранит все подвиги и триумфы своего народа, равно как и символы великих побед.

Источник

Сеть тоннелей и труб: что скрывает фонтан «Годы войны» на Поклонной горе

Парк Победы на Поклонной горе — одно из любимых мест москвичей и туристов, ежегодно его посещают почти 10 миллионов человек. Но мало кто знает, что под главной аллеей парка расположен настоящий лабиринт тоннелей. Только специалисты, обслуживающие фонтанный комплекс «Годы войны», знают, где находится вход туда. Как фонтан готовят к запуску, для чего нужен огромный коллектор и куда он ведет — в материале mos.ru.

Как фонтан хранит память о войне

Фонтанный комплекс «Годы войны» открыли во время празднования 50-летия Победы в 1995 году. Сегодня он считается одним из самых больших в Москве. Пять одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита расположены на главной аллее парка вдоль Кутузовского проспекта. В каждой чаше бьет 45 высоких вертикальных водяных струй, всего их 225. Благодаря подсветке вечером фонтаны становятся ярко-алыми — это напоминание о солдатах, отдавших жизнь за Родину.

С чего начинается фонтан?

Сердце фонтана — насос, обеспечивающий нужный напор воды и позволяющий струям подниматься вверх на несколько метров. Для фонтана на Поклонной горе понадобилось построить целую насосную станцию. Чтобы успеть подготовить все оборудование к началу летнего сезона, работы начинают с ноября, рассказал заместитель начальника участка «Гормост. Фонтаны» Виталий Давыдов.

Плановый ремонт проводят ежегодно, поэтому фонтан на протяжении 25 лет не теряет мощности. Пока на улице холодно, рабочие проверяют насосы и электродвигатели, проводят дефектовку движущихся частей с опорно-регулирующей арматурой, а затем чинят или меняют детали.

Перед насосной станцией находится резервуар, куда заливается вода для фонтана и где потом проходит очистку.

«Из фонтана нецелесообразно и сложно технически дать много воды для насоса. Поэтому для забора воды сделан специальный бассейн», — пояснил Виталий Давыдов.

Подземный лабиринт

Несколько сотен метров от насосной станции до фонтана вода проходит по трубам подземного коллектора. С одной стороны тоннеля расположен напорный трубопровод, по которому вода из насосной станции под давлением поступает на распределительный узел каждой чаши фонтана. Там с помощью запорной арматуры уже регулируется высота струй. С противоположной стороны проходит обратный трубопровод — по нему вода самотеком попадает из чаш обратно в бассейн.

Строительство коллектора для парка Победы началось еще в конце 1980-х годов, но постоянно приостанавливалось по разным причинам. Заработал он только в 1993 году, обеспечив работу мемориального комплекса, а затем и фонтана.

Основной тоннель тянется к монументу Победы и Музею Великой Отечественной войны. Именно по нему в здание подается отопление и электричество, в нем же проложена телефонная линия.

С осени прошлого года коллектор ремонтируют. В первую очередь заменили электрику, которая за годы эксплуатации сильнее всего пострадала от влаги. Рабочие проложили новые кабели, заменили порядка 15 щитов управления подсветки и еще около 15 других распределительных щитов. Вместо железных шкафов установлены качественные пластиковые конструкции, которые не подвержены коррозии, а громоздкие трансформаторы заменили на миниатюрные блоки питания.

По словам Виталия Давыдова, после завершения ремонта повысится и безопасность коллектора: «Сейчас монтируются две системы — видеонаблюдения и контроля доступа в коллектор для обеспечения безопасности. Видеокамеры будут находиться при входе, а также в местах поворота и прямого хода тоннеля».

От запуска до консервации: кто и как следит за знаменитым фонтаном

Обычно фонтанный комплекс на Поклонной горе обслуживают всего пять человек — они круглосуточно следят за оборудованием и обеспечивают его бесперебойную работу. Но когда идет подготовка фонтана к запуску, к работе привлекают до 30 специалистов. Сейчас рабочие завершают планово-предупредительный ремонт оборудования в коллекторе и на насосной станции.

«Где-то через неделю или немного позже мы начнем работы на улице, — уточнил Виталий Давыдов. — К 20 апреля фонтанный комплекс будет готов к запуску».

Сначала сотрудникам предстоит демонтировать зимние укрытия, защищающие чаши фонтана от снега и заморозков. Это свыше 300 тонн железных конструкций, тенты, а также куски фанеры, которыми края фонтана защитили на время благоустройства парка.

Далее по правилам идут строительные работы. В этот раз они не займут много времени, ведь только в 2018 году чаши отремонтировали, восстановив гидроизоляцию и гранитную облицовку. После прошивки швов и покраски поврежденных металлоконструкций чаши фонтана тщательно промоют, а затем приступят к монтажу струеобразующих элементов и подсветки. Так, уже несколько лет фонтан «Годы войны» украшают 900 светодиодных светильников, сменивших устаревшие галогенные лампы. Это позволило существенно снизить расходы на освещение комплекса.

Ближе к апрелю начнутся пусконаладочные работы. Первый залив воды — технический, специалисты промывают трубы и проверяют их герметичность. Затем вода меняется на чистую, регулируются высота и угол струй.

После запуска за состоянием фонтанов продолжают тщательно следить: каждый месяц заливается чистая вода, чаши моются специальным средством с помощью аппарата высокого давления. Несмотря на такие меры, купаться в фонтанах специалисты не рекомендуют. В течение дня в воду попадает пыль с Кутузовского проспекта, а скользкая поверхность чаш может стать причиной несчастного случая. Кроме того, отдыхающие могут повредить некоторые декоративные элементы.

Не только фонтаны: как преобразилась Поклонная гора

В прошлом году на Поклонной горе провели масштабное благоустройство. Территория полностью готова к празднованию 75-й годовщины Победы. Приведены в порядок главная аллея парка Победы и площадь возле Центрального музея Великой Отечественной войны.

На Поклонной горе обновили более 100 тысяч квадратных метров твердого покрытия — на это ушло 2,5 месяца. Еще обновили плитку и элементы архитектурно-художественной подсветки, восстановили ступени с обогревом, по историческим чертежам воссоздали фонари, а также отмыли памятники.

Источник

Возрождение Петергофа после войны: уничтоженное наследие, минное поле и утерянные коллекции

Петергоф – один из самых живописных дворцово-парковых ансамблей мира. Фонтаны, роскошная мебель, золочёные интерьеры и скульптуры – всё здесь выглядит так, будто в любую минуту войдёт представитель царской фамилии, который просто прогуливался по своей вотчине перед обедом. Однако то, что посетитель видит сегодня – результат кропотливой работы не только тех, кто жил в императорский век. В дни Великой Отечественной войны это бывшая царская резиденция была почти полностью разрушена. Сюда прилетели десятки тысяч снарядов – некоторые из них находят и по сей день. В новом материале проекта «Возрождение» редакция «Диалога» рассказывает, как спасали музейные экспонаты перед блокадой Ленинграда, и чего стоило восстановить петергофское наследие после войны.

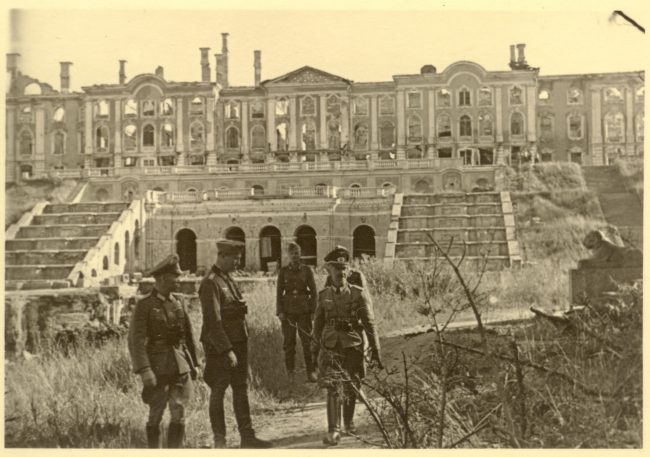

Немцы в Петергофе

23 сентября 1941 года Новый Петергоф оккупировали немцы. Советские войска попытались в конце сентября – начале октября 1941 года прорвать линию немецкой обороны, но все попытки частей 8-й армии были безуспешными. 5 октября здесь был высажен морской Петергофский десант, но большая часть краснофлотцев – а это около 400 человек – погибли за несколько часов боя. 137 моряков попали в немецкий плен. Позже на Ораниенбаумский плацдарм (часть южного побережья Финского залива, отрезанная от основных советских сил в годы Великой Отечественной войны и сыгравшая значительную роль в обороне Ленинграда) были переброшены 168-я и 98-я стрелковые дивизии и другие части. Краснознамённый Балтийский флот поддерживал сухопутные войска на этой территории огнём корабельной и береговой артиллерии, перевозил войска и грузы для них. Позиция удерживалась до начала наступления и соединения советских войск в середине января 1944 года, в ходе операции «Январский гром» по снятию блокады Ленинграда. За это время на территорию дворцово-паркового ансамбля попали десятки тысяч снарядов. Их число, по словам специалистов, не поддаётся точному учёту.

Из дневника писателя, редактора журнала «Звезда», участника Великой Отечественной войны, свидетеля блокады Ленинграда Петра Капицы, опубликованного на сайте проекта «Прожито»:

«24 часа. Сегодня полнолуние. Море серебрится. Ночь такая светлая, что на берегу можно разглядеть каждый камешек. Вчера немецкая артиллерия из Петергофа обстреливала Кронштадт беглым огнем. Снаряды рвались на территории Морзавода, в Петровском парке, на улице Ленина. Есть убитые и раненые среди гражданского населения. На телеграфе я видел плачущих женщин, которые посылали телеграммы мужьям о гибели детей. Город встревожен, многие кронштадтцы в ожидании обстрелов и бомбёжек не спят в домах, устраиваются в глубоких траншеях, прикрытых железными листами, ночуют в подвале церкви или сидят с детьми около пещер, вырытых во рву у Якорной площади», – запись сделана 4 октября 1941 года (орфография и пунктуация сохранены).

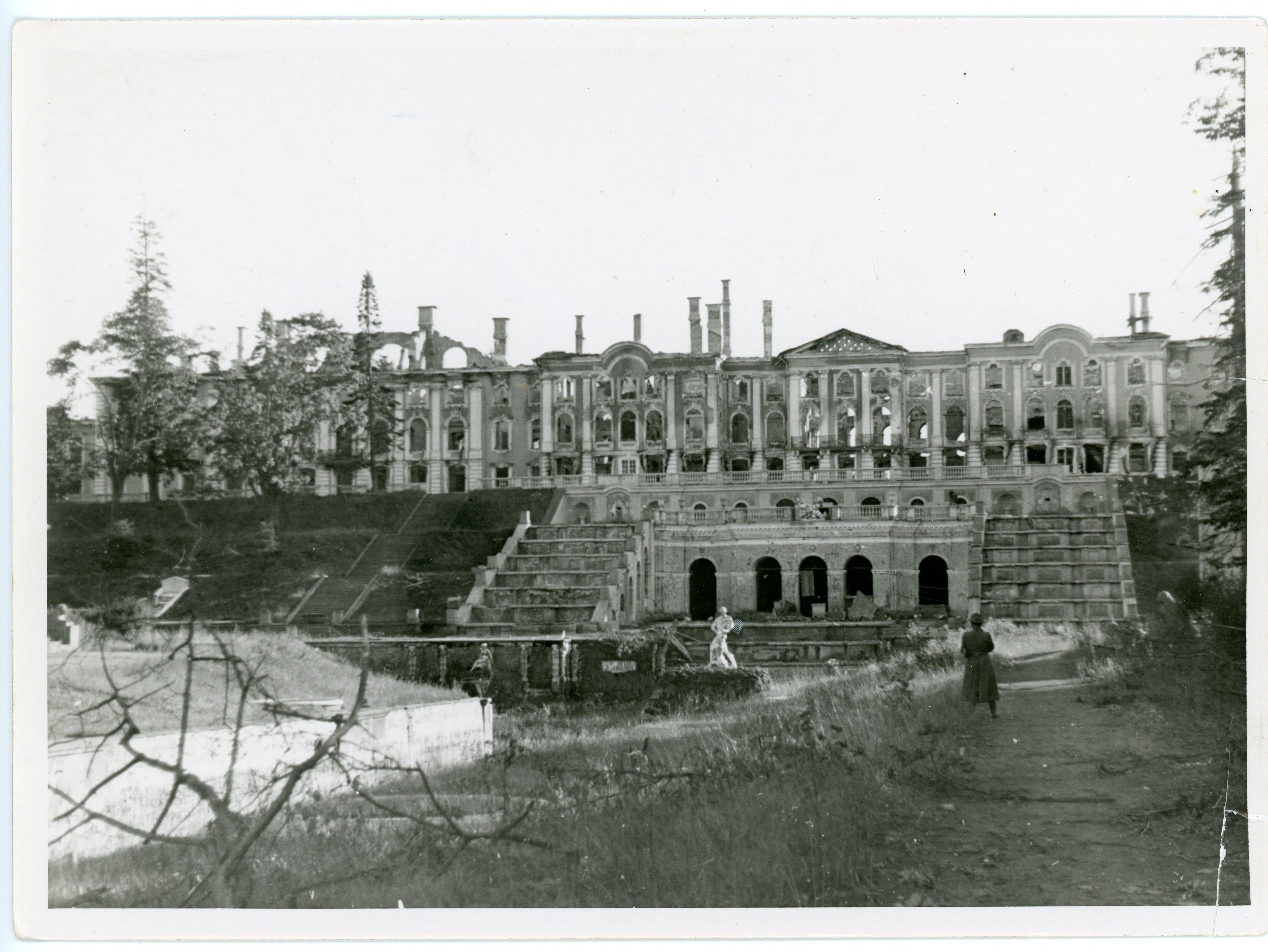

«Вся территория Петергофа, захваченная немецкими войсками, постоянно подвергалась артобстрелам со стороны советской армии и флота. Больше всего пострадал от боевых действий Большой дворец, в котором была разрушена почти вся центральная часть. Там уцелели лишь часть фасадов и внутренних стен, без перекрытий, без кровли. Чуть лучше сохранились боковые флигели дворца – Корпус под гербом и Церковный корпус – хотя они тоже были повреждены, выгорели. Сильно пострадал от обстрелов петровский дворец Марли. Он находился на передовой линии, и здание частично уничтожили артиллерийским огнём. Довольно сильные разрушения были у дворца Монплезир, у павильона Эрмитаж, где расположилась немецкая огневая точка, и у дворца Нижняя дача, где у немцев тоже была оборудована артиллерийская позиция. В меньшей степени оказались повреждены орудийным огнем дворцы Коттедж и Фермерский. Снаряды туда попадали, но эти объекты находились в глубине парка Александрии, поэтому были не видны с моря и в меньшей степени подверглись обстрелам», — рассказывает руководитель отдела музейных исследований службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ «Петергоф», доктор исторических наук Павел Петров.

Из дневника начальника планового отдела 7-й Государственной электростанции Ирины Зеленской:

«Фронт под Ленинградом, по-видимому, раздвинулся, но не разорвался, кольцо всё ещё сомкнуто. Сегодня в сообщениях появились Вяземское и Брянское направления, в таких зонах притом, которые заставляют готовиться к новым потерям. А как трудно думать о том, что немцы хозяйничают в Павловске, в Петергофе. Прямо не укладывается это в голове», – написала она 8 октября 1941 года (орфография и пунктуация сохранены).

Спасение коллекций

Как и в случае спасения коллекций Эрмитажа, к эвакуации культурных ценностей Петергофа готовились заблаговременно: сколачивали специальные ящики и чехлы для хрупких предметов, внутри стелили сено, а затем размещали сами экспонаты, обернутые в бумагу. Согласно официальном отчётам, удалось вывезти 12932 музейных предмета – но это лишь 22% от первоначальной коллекции! Другими словами, 78% экспозиции оказалось утеряно или разрушено.

«Всего было шесть очередей эвакуации: первая ушла 29 июня, последняя – 13 сентября 1941 года. Первые три эшелона с музейным имуществом Петергофа направились в город Горький (так именовался Нижний Новгород с 1932 по 1990 годы – ИА «Диалог»), четвёртая и пятая партии пошли в город Сарапул – это Мордовская АССР, а заключительную увезли в Ленинград, где культурные ценности хранились в подвалах Исаакиевского собора и частично в товарном депо Московского вокзала. В первую очередь вывозили коллекции живописи из дворцов Монплезир, Марли, Эрмитаж, из Большого дворца. Всё собрание портретов П. Ротари из Портретного зала было вывезено, все картины Ф. Гаккерта о Чесменской баталии тоже были спасены. Также эвакуировали все мемориальные вещи, которые принадлежали Петру I, часть резных панно работы Н. Пино из Дубового кабинета, китайский шёлк из Коронной комнаты, образцы всех мебельных гарнитуров, а также наиболее ценные предметы фарфора, стекла и бытовой коллекции. В основном это были образцы, оставшиеся от каждой эпохи», – говорит Петров.

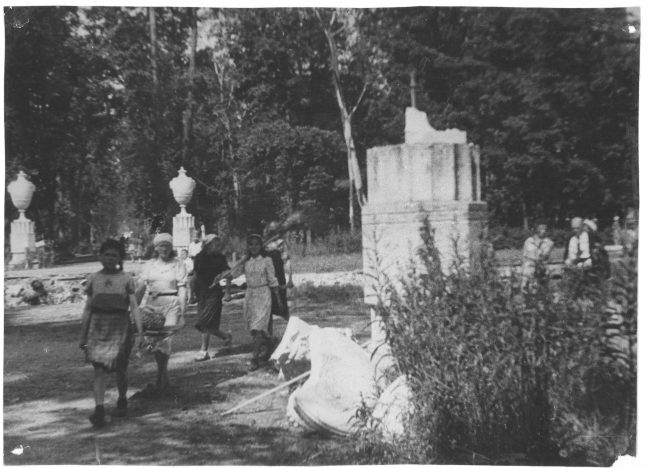

Кроме того, в Петергофе стремились уберечь парковые и фонтанные скульптуры – но их габариты зачастую не располагали к перевозке. В результате удалось эвакуировать лишь 60 процентов. Остальные либо укрыли в специальных глиняных ямах, которые выкапывали здесь же, на территории Нижнего парка, либо оставляли на местах. Это коснулось и остальных произведений искусства, что находились под открытым небом.

«Не удалось эвакуировать крупную скульптуру «Самсон», поскольку она была очень большая – и по габариту, и по весу. Не было в музее тогда специального крана или лебёдки для демонтажа. Такая же участь постигла скульптуры «Нева», «Волхов», «Тритоны» с Большого каскада. Все они были утеряны», – объясняет историк.

В конце 1930-х и начале 1940-х годов в штате Петергофских дворцов-музеев и парков работало около 700 сотрудников и рабочих. Многие из них были призваны на фронт, так что эвакуировать исторические предметы оставшимся на страже экспонатов музейщикам помогало мирное население. В общей сложности в этом процессе задействовали несколько сотен человек. Значительно большее количество людей помогало уже после Великой Отечественной войны при восстановлении музейно-паркового-ансамбля. По словам Петрова, таких участников было несколько тысяч, включая местных жителей.

Из дневника рабочего завода им. В.М. Молотова, свидетеля блокады Ленинграда Ивана Фирсенкова. Запись сделана 19 января 1944 года:

«11 час. 10 мин. вечера. Наконец долгожданная радостная весть получена. Сегодня в 8 ч. 40 мин. вечера по радио сообщили, что войска Ленинградского фронта перешли в наступление со стороны Ораниенбаума, прорвали сильно укрепленную полосу обороны немцев по фронту 30–35 км и в глубину от 12 до 20 км. Штурмом овладели гор. Красное Село, Ропша, Новый Петергоф и целый ряд населенных пунктов. Одновременно войска Пулковского направления также прорвали оборону немцев и заняли целый ряд населенных пунктов, в том числе ст. Александровская, Дудергоф и др. В результате упорных боев враг понес большие потери в живой силе и технике. На поле боя только убитыми немцы потеряли более 20 000 солдат и офицеров. Около 2000 взято в плен. Захвачено много орудий разного калибра и среди них крупного калибра от 152 мм до 408 мм 36 шт., которые систематически обстреливали Ленинград. … Нам снова по карточкам выдают по 0,5 литра водки и с завтрашнего дня по 4 шт. мандарина» (орфография и пунктуация сохранены).

Из дневника свидетельницы блокады Ленинграда Зинаиды Рожковой. Запись сделана 22 января 1944 года:

«15 числа утром раздалась канонада. Сначала мы думали, что это зенитки, т.к. виден был огонь в южном напр. а потом поняли, что это наши войска двинулись на прорыв под Ленинградом. В мастерской собрались женщины — жены фронтовиков. Сердце замирало от чувства чего-то особенного, большого и волнующего, совершавшегося в эти минуты. Мы были с нашими защитниками всем сердцем. Потом день шел обычным чередом, а вечером целый фейерверк в юго-зап. напр. Это наши брали Петергоф и проч» (орфография и пунктуация сохранены).

Петергофское минное поле

Все 12 932 эвакуированных музейных предмета со временем вернулись на свои места. Но не сразу. Первым делом их доставили в Центральное хранилище музейных фондов, которое сначала располагалось в Пушкине, в Александровском дворце, а затем в Павловском дворце. И только в 1960-х культурные ценности начали возвращаться в постепенно восстанавливаемый Петергоф.

Первое, с чего начали работу, по воспоминаниям музейщиков – это расчистка и благоустройство Верхнего и Нижнего парков. Для этого нужно было разминировать всю территорию. На эту операцию уходило не только время, но человеческие жизни: только весной-летом 1944 года после снятия блокады погибли около 10 сапёров.

«Ездил в Петергоф. Вдоль дороги стоят простреленные остовы трамваев, которые шли в Стрельню и не вернулись обратно. Вдоль дороги печные трубы; сложившиеся по диагонали от взрывной волны деревянные домики — и снова трубы и лес без листьев. … Подъехали к дворцу. Верхний партер перекопан противотанковым рвом. Невозможно представить, что здесь был партер, сад. Это гигантская помойная яма, в которой валяются немецкие противогазы, обрывки палаток, какие-то фонари, погоны «СС»-овцев и черт ее знает что. Дворец сгорел дотла. … Невозможно представить, что на этом месте был каскадный парк, красивее которого мне никогда и нигде в мире не приходилось видеть. Мы проехали к Монплезиру. … На расколоченных, зияющих дырами стенах дворца каким-то чудом сохранились потолки с их росписью. … От виденных разрушений делалось дурно. … Мы снова выехали на дорогу. Навстречу шли две девушки, у одной был длинный щуп — палка с металлической иглой, у другой совсем короткий. Они шли вдоль дороги и втыкали их в землю. Девушки смеялись так, как будто они искали грибы, а не мины», — запись сделана 21 июля 1944 года архитектором и инженером-изобретателем Андреем Буровым (орфография и пунктуация сохранены).

«Зимой 44-го года прошли отдельные очаговые разминирования, чтобы можно было просто перемещаться по территории, а затем, уже в мае-июне, было произведено сплошное разминирование Нижнего парка, Верхнего сада и Александрии. В общей сложности инженерные части Краснознамённого Балтийского флота обезвредили порядка 50 тысяч различных боеприпасов. Затем отдельные работы по разминированию проводились каждый год — в 45-м, 46-м, 47-м. Тогда это делалось по необходимости – например, в связи с восстановлением фонтанной системы», — объясняет Павел Петров.

Однако, по его словам, далеко не всё опасное для жизни было извлечено из земли: снаряды, мины, авиационные бомбы и какие-то отдельные боеприпасы находят до сих пор.

Дворцы, сады и фонтаны

Парки Петергофа были открыты 17 июня 1945 года. Но вначале работа здесь велась по упрощённой схеме – речь шла не о воссоздании паркового ансамбля в его первозданном виде, а о том, чтобы трудящиеся Ленинграда могли просто посещать эту территорию для отдыха. И только на следующий год начали заниматься восстановлением петергофской водоподводящей системы, чтобы включить фонтаны.

«В конце августа 46-го была введена в строй первая очередь фонтанного комплекса, 38 фонтанов на 112 струй – и, соответственно, в сентябре 47-го ввели вторую очередь: это фонтан «Самсон» и большая часть фонтанов Большого каскада. Затем, к лету 1950-го, полностью восстановили все фонтанные скульптуры Большого каскада. И к концу 1950-х годов все фонтаны Нижнего парка (126 фонтанов со всей скульптурой) были отремонтированы. Оставался только Львиный каскад, его восстановили лишь в 2000 году», – говорит эксперт.

Во время работы архитекторы, реставраторы и музейщики столкнулись с нехваткой фотографического и иконографического материала. Это сильно усложнило задачу и требовало определённой находчивости от специалистов:

«Например, при воссоздании фонтана «Самсон» скульптор В. Л. Симонов столкнулся с серьёзной проблемой: на тот момент у него имелось крайне мало снимков монумента, а требовались фотографии надлежащего качества и размеров во всех ракурсах. Подходящих фотокарточек оказалось всего около пяти. Поэтому он скалькировал их на большой экран, сделал скульптурный эскиз, расположил его за экраном и спроецировал изображение на готовящуюся модель, чтобы её контуры совпадали с контурами на фотоснимках. Это было, конечно, примерное воссоздание, не с точностью до миллиметра, а немножко на «глазок», но по сохранившимся фотоматериалам», – объясняет Павел Петров.

Из дневников, опубликованных на сайте проекта «Прожито».

«С 4 до 8 вечера ездил по бывшим рубежам: Кировский завод, Стрельна, Петергоф, Ропша и обратно. Смотрел бывшие позиции и пр. Петергоф разрушен ужасно, но почти все можно восстановить», – сделал запись 15 июля 1944 года писатель, драматург, капитан I ранга Всеволод Вишневский.

Что касается дворцов, первым был восстановлен петергофский Эрмитаж – он заработал в августе 1952 года. Затем, в мае 1961 года полностью ввели в эксплуатацию дворец Монплезир. И наконец, Большой дворец открылся 17 мая 1964 года – но не весь, а только первые четыре музейных интерьера: Портретный зал, Диванная, Коронная и Куропаточная гостиная.

«Его фасады и кровлю начали восстанавливать с весны-лета 1952 года. К 1958-му завершили работу по восстановлению фасадов и кровли и приступили к реставрации интерьеров. После 1964 года постепенно вводили в строй всё новые залы Большого дворца. Последний интерьер восстановили в 2011 году – речь идёт о Церковном корпусе», — рассказывает Петров.

Если же говорить о полном воссоздании дворцово-паркового ансамбля после Великой Отечественной войны, то заявить об этом можно будет только после того, как в парке Александрия появится восстановленный дворец «Нижняя дача». «Это единственная невосстановленная постройка. От неё осталась только часть фундамента», – отмечает историк. По его словам, восстановить данный объект удастся, лишь когда появятся соответствующие средства. А это, как всегда бывает при масштабных реставрациях, немалые финансовые вложения – сотни миллионов рублей.

Финансы

В целом на восстановительные работы в Петергофе с 1945 по 1971 годы потратили 9 млн 672 тыс рублей. Из них около 3 млн ушло на восстановление Большого дворца и около 1 млн — на Нижний парк.

«Сложно сказать, какая это сумма, если переводить её на современные деньги. Общую цифру нужно увеличивать в десятки раз, потому что рубль после войны был значительно выше по своей цене, чем сейчас. Наверное, можно говорить о миллиардах рублей в современных ценах. Точно сказать не могу, никто не пересчитывал. В среднем, сегодня текущая реставрация одного объекта обходится в несколько миллионов рублей», – пояснил музейщик.

Реставрационные работы на территории ГМЗ «Петергоф» продолжаются и сегодня – но ныне это в основном плановая реставрация, чтобы те или иные объекты не пришли в плохое техническое состояние. Например, не так давно масштабные ремонтно-реставрационные работы велись на Марлинском каскаде («Золотая гора»), Марлинском валу, каскаде «Шахматная гора», во дворце Монплезир. Реставрация, по словам музейщиков, проводится с периодичностью раз в 30-40 лет. Также необходимо регулярно приводить в порядок фонтаны и скульптуры, которые нуждаются в золочении – на их состояние влияют вода и капризный петербургский климат.

Выставки

Первую выставку в Петергофе планировали открыть к началу летнего сезона 1945 года в отремонтированных помещениях дворца Коттедж, но сделать это удалось только в июне 1946-го. Называлась экспозиция «История Петергофа-Петродворца». На двух этажах здания разместили сохранившиеся предметы и скульптуры, а также исторические документы, акварели, гравюры и фотографии пригорода.

«Часть предметов взяли из Центрального хранилища музейных фондов, где находились музейные предметы разных дворцов. Эта выставка действовала несколько лет. Затем в 1947 году открыли следующую – её открыли в Ассамблейном зале Монплезира и посвятили истории послевоенного восстановления Петергофа. Она также действовала несколько лет. Кроме этого, в первые послевоенные годы проводилось множество различных временных фотовыставок – они размещались на аллеях Нижнего парка. Это были щиты с копиями документов и фотографиями, которые рассказывали об истории петергофских дворцов и парков. Первая постоянная экспозиция была открыта в 1952-м в павильоне Эрмитаж. Его посетители могли узнать об истории этого здания в разные его периоды и осмотреть коллекцию живописи», – отмечает Павел Петров.

Узнать о восстановлении ГМЗ «Петергоф» в послевоенный период можно и сегодня. Стенды, повествующие о боевых действиях, разрушениях и работе по возрождению памятников истории и культуры, можно найти у Большого каскада и в Купеческой гавани.

Подготовила Алла Бортникова / ИА «Диалог»

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)