- Легенда фонтана «Семь девушек»

- Красивая легенда

- Фонтан в Уфе

- Фонтан семь девушек история

- Фонтан «Семь девушек», Уфа

- Фонтан «Семь девушек»

- История

- Развлекательная программа и расписание посещения

- Как добраться

- Красивая башкирская легенда «Семь девушек»

- Дубликаты не найдены

- Банши — вестники смерти. Ночные плакальщицы. Кельтская (ирландская) мифология

- Правда ли, что мультимиллионер Альфред Вандербильт, чудом не попав на «Титаник», позже погиб на «Лузитании»?

- Кот Иисус, сон в гробу и любовь к ВИА «Песняры»: проверяем пять легенд о Джоне Ленноне

- Крылатое выражение «Колумбово яйцо»

- Ученые обнаружили следы древнейшей легенды, которой 100 тысяч лет

- Легенды Дикого Запада: история возницы, который лихо сражался, да не тем оказался

- Око Брахмы — бриллиант Черный Орлов

- Наверное, так поют ангелы

- Степной самозванец

Легенда фонтана «Семь девушек»

Красивая легенда

История повествует о молодых девушках, которые были друг на друга похожи так, что не отличить. Красавицы были одним ликом, душой и поведением. Более того, они всегда были первыми как в творчестве, так и работе.

Но случилось с красавицами несчастье, на их кров напали вражеские племена, которые убили всех мужчин и забрали силой женщин. Стражи очень тщательно следили за девушками, не давая им покоя. Чтобы молодые особы не сбежали, им порезали ноги и применили конский волос, вставив его в надрезы. Несмотря на то, что девицы могли после этого ходить, убежать они из племени не имели мочи.

Однако красавицы были гордые и не стерпели такого издевательства над собой. В результате им удалось сбежать из-под стражи в башкирские степи. Когда стражники заметили отсутствие пленниц, то начали преследование. Им удалось практически нагнать красавиц… Но хитрые, отважные и умные девицы решили спрятаться в озере и так пропали в воде. Они остались не покорёнными и не угнетёнными! В миг их исчезновения в ночном безмолвном небе загорелись семь ослепительных звезд под названием «Етегэн йондоз». В переводе это значит — «Большая медведица».

Фонтан в Уфе

Рядом с Национальным театром оперы и балета Башкирии находится красивейший Музыкальный фонтан в их честь. Именно легенда стала основанием создания столь величественного объекта в центральном районе города, в Театральном сквере. Автором архитектурной композиции стал Ханиф Хабибрахманов, признанный скульптор Башкирии.

Хабибрахманов разработал этот проект при помощи девушек из ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова. Композиция состоит из двух огромных чаш, постамента и семи статуй. В ночное время суток фонтан освещается яркой подсветкой. Диаметр чаши — 18 м, а высота статуй — 2 м.

Чтобы полюбоваться легендарным фонтаном, нужно доехать до остановки Гостиный двор. Фонтан уже работает, вокруг него установлены скамейки, где можно приятно провести время, любуясь на городскую достопримечательность.

Месторасположение: Театральный сквер

Источник

Фонтан семь девушек история

«Семь девушек »:

красивая легенда, известная на весь мир благодаря танцу

«Семь девушек »:

красивая легенда, известная на весь мир благодаря танцу

Когда зародилась легенда о семи девушках, которая в середине XX века воплотилась в танец, доподлинно неизвестно. Но, исходя из деталей предания, можно предположить, что это произошло в конце XVII – начале XVIII века, когда казахские и башкирские кланы совершали набеги друг на друга.

Главное место действия – озеро в башкирском Зауралье, в Баймакском районе, в десяти километрах от города Сибая.

Семь сестер, а в некоторых трактовках легенды – семь подружек, жили в деревне неподалеку от водоема. Все любили их за красоту, трудолюбие и, конечно же, танцы.

Однажды собрались башкирские джигиты показать свою удаль и угнали с ближайшей стоянки казахов табун лошадей. Казахи очень дорожили своими лошадьми, сильно разозлились и не оставили этот поступок безнаказанным – перебили башкирских мужчин, взяли в плен самых красивых женщин, в том числе семь сестер, и увезли с собой. Чтобы пленные девушки не сбежали, жестокие казахские воины надрезали им ступни ног и насыпали в раны мелкий конский волос. Порезы зажили, но ходить, и тем более убежать девушкам было невозможно из-за сильной боли. Целый год семь девушек прожили в плену и в один день сумели обмануть казахов. Они дождались, пока те уснут, и сбежали. Воины, обнаружив пропажу пленниц, пустились в погоню. Девушки добежали до озера, а там уже им навстречу скакали на выручку башкирские джигиты. Но преследователи настигали сестер, и отчаянные девушки, взявшись за руки, прыгнули в озеро.

Оно сегодня носит название Култубан («куль» – озеро, «табан» – подошва, глубоко). Однако в некоторых трактовках встречается название Кылтабан, что в переводе означает «конский волос». У водоема есть еще одно название – Яугуль.

В предании есть еще одна интересная деталь. Якобы одна из сестер выжила. Девушку отвели к родителям, израненные ноги ее вылечили. После этого башкирская красавица пришла к озеру и вспомнила танец, который она танцевала с погибшими сестрами. Память о них выжившая сестра передавала из поколения в поколение в танце.

Так и дошла легенда о Ете ҡыҙ до наших дней.

Существует и более древняя легенда, которая отражает космогонические воззрения башкирского народа. В ней объясняется происхождение созвездия Большой Медведицы. Семь сестер-красавиц при виде царя дэвов («бог» или «божество» – в пер. с санскр.) в испуге прыгнули с вершины горы и вознеслись в небо. С тех пор их называют «Етегэн йондоз», что в переводе означает «семизвездие». Эта трактовка отражена в книге Фанузы Надршиной «Башкирские предания и легенды».

Источник

Фонтан «Семь девушек», Уфа

Фонтан «Семь девушек», расположился в театральном сквере недалеко от башкирского государственного театра оперы и балета. Стоит отметить, что это одна из самых молодых и красивых достопримечательностей города Уфа.

Создателем этого уникального фонтана и его скульптурной группы стал заслуженный скульптор Башкирии — Ханиф Хабибрахманов. Торжественное открытие фонтана стоялось сравнительно недавно, фонтан стал доступным для публики в 2015 году.

На создание этого великолепного творения маэстро подвигла одна из башкирских легенд «Ете кыз». В ней рассказывается о семи башкирских девушках, которые были похожи друг на дружку, как две капли воды. Все они спрыгнули в реку Белая с самой высокой скалы, чтобы не стать пленницами врагов вторгшихся на их родные земли. Фигуры девушек отлиты из бронзы и окружают чашу фонтана, именно они являются главными элементами композиции фонтана.

Натурщицами для скульптур стали участницы академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. В репертуаре хореографического коллектива есть танец «Ете кыз», именно они вдохновили художника на создание фонтанной группы. Высота каждой скульптуры составляет почти два метра. Поэтому бронзовых девушек видно издалека. Каждая красавица одета в башкирский национальный костюм. Каждый вечер, когда над городом опускается ночь, вокруг фонтана зажигается искусственная подсветка и звучит музыка. Создается ощущение, что девушки танцуют прямо на воде. Оживляет композицию установленный недалеко большой экран, на который выводятся фотографии самых красивых мест башкирии. Дополняет ощущение красоты и грации шум воды

Чаша фонтана впечатлит любого, ее диаметр составляет 18 метров. Этот фонтан считается самым большим Уфе. Коммунальные службы в еженном режиме производят очистку воды и самой чаши. Поэтому сооружение находится в идеальном состоянии и здесь в жаркую погоду собирается много жителей и гостей города.

Фонтан «Семь Девушек» считается одной из самых красивых достопримечательностей башкирской столицы, и наверное даже главной. Изображение фонтана часто используется в туристических проспектах и на сувенирах.

Источник

Фонтан «Семь девушек»

Фонтан «Семь девушек», одна из главных достопримечательностей Уфы, был открыт летом 2015 года в реконструированном Театральном сквере, основном прогулочном месте центра города. Это самое большое сооружение подобного типа в Республике Башкортостан. Включает в себя 2 чаши, облицованные гранитом и скульптуры девушек, возвышающиеся на постаментах.

На создание каждой скульптур ушло около полугода, стоимость их составила от 2 до 7 млн рублей за каждую. Работу доверили талантливому скульптору и заслуженному художнику Башкортостана Ханифу Хабибрахманову.

Его задачей стояло передать национальные черты лица, эмоции и характер каждой девушки. Для их создания приглашались участницы ансамбля «Мирас» и использовались их костюмы для танца «Ете кыз» (Семь девушек), визитной карточки коллектива. По его мотивам и в честь одноименной легенды и была создана достопримечательность.

Панорама рядом с фонтаном «Семь девушек» в Уфе — Google Maps

История

Грустная башкирская легенда «Ете кыз» рассказывает о семи сестрах-красавицах. Все они были очень похожи друг на друга как прекрасным лицом, так и свободолюбивым характером. Всегда были лучшими среди подруг и в песне, и в работе, и в танце. Но как известно, легенда бы не удалась без интриги и неожиданного конца.

Однажды на их поселение напали племена захватчиков. Всех мужей перебили, а девушек забрали и заперли в темницы. Чтобы исключить побег, сестрам надрезали ступни и вставили туда конский волос. Раны от такого заживут, но бегать из-за боли уже не сможешь, только медленно ходить.

Однако девушки не смирились с такой участью и, превозмогая боль, убежали в степи. Супостаты отправились следом на скакунах и уже было почти догнали красавиц. Но сестры покоряться не стали и вошли в бушующее море, где и пропали. В тот же миг вспыхнули на небе 7 звезд созвездия Большой Медведицы, олицетворяющего теперь их вечную свободу.

Версий печальной легенды существует несколько. Вторая по популярности рассказывает о царе дэвов (злых духов), от которого сестры побежали на вершину скалы и ринулись оттуда вниз, но чудом вознеслись в небо, тоже став в итоге созвездием Большой Медведицы.

Развлекательная программа и расписание посещения

Доступ к фонтану «Семь девушек» есть круглосуточно, 7 дней в неделю. Но посещение рекомендуется во время музыкального сопровождения и трансляции одноименного танца с подборкой пейзажных снимков Башкортостана, чтобы полностью проникнуться атмосферой башкирских преданий.

Музыку включают 4 раза в день: в 13:15, 19:00, 21:00 и 23:00. В вечернее время (2 последних сеанса) к аккомпанементу подключается световая иллюминация, окрашивающая фонтан и воду в игривые яркие цвета. Световое шоу и потоки воды синхронизированы с музыкой, вблизи начинает казаться, что девушки и правда танцуют.

Музыкальное представление длится около получаса, за которые, помимо оригинального исполнения танца «Семь девушек», можно услышать народные башкирские песни в современной обработке и мелодии из популярных здесь спектаклей. Представление обычно включает 6–7 композиций.

Место популярно для посещения в любое время года. Отзывы туристов, побывавших у фонтана «Семь девушек» зимой, пестрят эпитетами по отношению к световой иллюминации и гирляндам, украшающим также деревья вокруг. В теплое время под аккомпанемент национальной музыки можно посидеть на многочисленных лавочках, вокруг продаются охлаждающие напитки и снеки.

Как добраться

Фонтан «Семь девушек» находится в Театральном сквере, расположенном между Государственным театром балета и оперы и педагогическим университетом им. М. Акмуллы. Это центр города и добраться сюда нетрудно.

Обладателям автомобиля достаточно вбить в навигатор адрес или координаты, неподалеку есть удобная парковка. Ближайшая к сооружению остановка — «Гостиный двор», идти от нее потребуется около 100 метров. Здесь проходят следующие виды общественного транспорта:

- автобусы: № 30, 51, 57, 101, 110, 226, 290, 530 и другие;

- маршрутные такси: № 6, 25, 122, 171, 202, 211, 212, 216 и другие.

Маршрут от ж/д станции Уфы до фонтана «Семь девушек» на автобусе — Google Maps

Также на расстоянии 200 метров находятся остановки «Дом актёра имени Бедер Юсуповой» и «Советская площадь», до которых тоже можно доехать из различных частей города на других автобусах и маршрутках. В городе действуют и все популярные службы такси, имеющие удобные приложения. Например: Яндекс. Такси, Uber, Maxim и Kiwitaxi.

Видео с дрона над фонтаном «Семь девушек» в Уфе

Источник

Красивая башкирская легенда «Семь девушек»

Башкортостан — край с богатой историей.

Есть в Башкирском Зауралье озеро Культубан, с названием которого связана красивая легенда. Когда-то в давние времена тут жили кочевые племена башкир. И вот напали на них казахи, перебили мужчин, взяли в плен самых красивых женщин, в том числе семь сестер, силой увезли с собой. А чтобы не убежали плененные женщины, они, надрезав им ступни ног, вставили туда конский волос. Однако не смогли гордые сестры вынести плен, и решили они убежать. Глубокой ночью, когда все уснули, они убежали в башкирские степи. Казахские воины, обнаружив побег, погнались за ними. Девушки босиком, их ноги колет и режет конский волос, бежать больно…. А казахские воины на конях, и они вот-вот догонят беглянок. Впереди было озеро, и отчаянные девушки, взявшись за руки, вошли в озеро. И утонули свободолюбивые башкирские девушки в озере. В память о семи сестрах озеро назвали Культубан, что в переводе с башкирского – «Конский волос». У башкир есть танец с названием «Семь девушек».

В клипе правда девушки бегут вполне даже быстро и спрыгивают со скалы, но суть не в этом.

Дубликаты не найдены

Че сразу казахи то ? вы это не обобщайте не казахи а разные барымташы(степные бандиты) и грабители караванов так это не все казахи а сфера деятельности многих тюрок того времени.

Так говорится в легенде, я то вообще к любой нации положительно отношусь.

Да. Кстати вчера только посмотрел фильм «Етеган», он по легенде о «Семи девушках» снят. Но сценарий как будто о племени, в котором мужчины ускакали воевать.

казахи всегда так делали, надрезали ступни и конский волос туда. Человек ходил потом враскарячку, далеко так не уйти.

боюсь спросить — они и сейчас так делают?

Не гони казахи сейчас культурнее многих народов и вообще казахи и башкиры это братья тюрки(как и ногайцы,татары,киргизы,узбеки уйгуры,турки итд) у нас почти общий язык, без каких либо затруднений можно понят друг друга(одежда,традиции,народные инструменты)

Да хотябы посмотри казахские видео рядом с этим клипом

Вообще Башкортостан славен своими легендами, если будет интересно то поищу и буду выкладывать.

Нет. Поищи на ютюбе, там всякое есть.

а ты попробуй или почитай классику «Хождение по мукам»

Еще одна трактовка легенды:

Легенда озера Култубан

Есть в Башкирском Зауралье озеро Култубан, с названием которого связана красивая легенда-быль. Которую немного со временем исказили рассказчики. Но истинную историю нам рассказала родственница одной из героини легенды, которую мы и хотим вам передать!

Когда-то в давние времена тут жили кочевые племена башкир. Горячие джигиты жили в степях и часто случались набеги и со стороны казах и со стороны башкир. Жили в ауле семь сестриц, все их знали и уважали не только за красоту и трудолюбие, но и за их танцы — любили они выходить на ближайший холм и дружно, плавно там танцевали.

Однажды после недолгого затишья собрались башкирские молодцы показать свою силу и удаль и угнали с ближайшей стоянки казахов табун лошадей. Сильно огорчились такой выходцы башкиры-аксакалы, ведь и казахи очень ревностно любили своих лошадей и не оставят это так безнаказанно. И вот напали казахи в ответ, перебили мужчин, взяли в плен самых красивых женщин, в том числе семь сестер, силой увезли с собой. А чтобы не убежали плененные женщины, они, надрезав им ступни ног, вставили туда мелко нарезанный конский волос. Ступня заживет — а вот ходить нормально, а тем более убежать невольницы не смогут из-за сильной боли. Целый год прожили сестры в неволе. Пробовали убегать — но их догоняли и сильно наказывали. И все же одну из самых темных ночей, когда все уснули, они убежали в башкирские степи.

Казахские воины, обнаружив побег, погнались за ними. А девушки босиком, их ноги колет и режет конский волос, бежать больно…. Казахские воины на конях, и они вот-вот догонят беглянок. Впереди было озеро, а на другом берегу у же виднелись джигиты, которые скакали им навстречу — на выручку. И отчаянные девушки, взявшись за руки, вошли в озеро. Озеро Культубан — куль — по-башкирски — озеро, тубан — дно, глубоко. Широкое и глубокое озеро, да и девушки усталые, изнуренные неволей. До берега, до спасения доплыла только одна. С тех пор появилось у озера и второе имя — Яугуль — в переводе с башкирского «Конский волос».

Отвели ее к родителям, ноги вылечили. Да и лечение было очень болезненным — нужно было вновь вскрыть пятки, смазать густой жирной сметаной и дать облизать собаке — своим щетинистым языком она вылизывала все до последнего волоска, а заоодно и заживляла и обеззараживала рану своей слюной. А как зажили раны — то и танец она вспомнила, который с сестрами танцевала. И с тех пор каждый год в день гибели-спасения она приходила на берег озера и исполняла одна тот танец в память о своих сестрах.

Прожила она долгую, счастливую в браке жизнь. И одна из ее внучато-племянниц рассказала нам эту историю. История эта тронула за душу многих талантливых людей. Жаль только изменили ее с годами — передают друг другу, что это были и не сестры, а подруги, и что погибли в озере все до единой.

живу в башкирском Зауралье.А в каком районе это озеро?про танец знаю,про легенду не слышала)

Возле города Сибай

Вот есть повод съездить в те края. Я уже который год намереваюсь ехать на родоновое озеро где-то в тех краях. Может по следам легеды получится.

Озеро Култубан (Яугуль) находится на территории Баймакского района.

Мне одному кажется, что когда в рану попадает инородное тело она будет гноиться до тех пор пока не очистится и лишь потом заживет?

Не всегда. У меня вот например в руке сейчас находится крошечный кусочек отколовшегося от молотка металла. Хирурги сказали что люди живут с этим и им ничего не угрожает, хотя предложили «если хочешь, можем порезать твою руку и поискать его в твоих мышцах». Инородное тело обрастает типа кокона (организм его законсервирует).

Банши — вестники смерти. Ночные плакальщицы. Кельтская (ирландская) мифология

Банши является персонажем ирландской мифологии, девушкой, которая приходит в дома обреченных на смерть людей. Она своими плачем и стонами оповещает, что час кончины близок.

Ирландцы считают, что образ банши уникален в мировой культуре, но здесь все-таки можно провести параллели. К примеру, есть валлийский Анку и германский Клаутерман, даже сравнивают поведение славянского домового перед смертью членов семьи.

Само слово банши (banshee) является англоязычным. В ирландской мифологии эти существа называются немного по-другому (bean sídhe). Первая часть слова переводится как женщина, вторая же – «ши» или «сид» – потусторонний мир. Также «ши» можно перевести как холмы, и тогда получается, что это – женщина с холмов или «женщина из ши».

Почему же холмы? Дело в том, что по ирландской мифологии люди на островах появились еще до всемирного потопа. После долгих странствий они прибились к Ирландии, но всемирный потоп смыл их. Затем были различные переселенцы, которые сменяли друг друга. Последними же пришли дети Миля или гойделы. Историки считают, что они приплыли из Испании, но тогда думали, что они прямиком из страны мертвых.

С этим народом связан один миф. Так один гойдел решил построить огромную башню. С ее помощью он увидел новую землю и решил рвануть к ней. Однако у него не сложились отношения с проживающим там народом туатов, и он был убит. У убитого остался дядя, по имени Миль. И он решил отомстить. В итоге, туаты были истреблены, а Ирландия заселена сыновьями Миля. Остатки же туатов скрылись в потустороннем мире, входы в который были расположены в холмах. С тех пор существует две Ирландии: человеческая и потусторонняя. Так туаты стали сидами или ши – народом холмов.

К этому племени приписывают и банши. Стоит отметить, что у банши было и много других предназначений. В зависимости от региона, это существо могли описывать: как красивую молодую девушку с длинными белокурыми или золотистыми волосами в длинном плаще с капюшоном, банши также могла быть и маленькой старушкой, тоже с длинными волосами, реже этого духа награждали черными волосами, темной или цветной одеждой, головной убор упоминается редко, также плащ доходил до пяток, часто же банши ходила босой. Существует еще шотландская банши в окровавленной одежде, предвещающая смерть у реки. Есть также банши, которые навлекают смерть, банши – красавицы-призраки, банши – уродливые старухи и банши – суккубы.

Также центральным образом банши является фэйри или фея, но в настоящих народных преданиях они появляются редко. Эти банши получили распространение в литературе 19 – 20 века. Так существует заколдованный лес из артуровских легенд, который был населен ими. Одну из них звали жестокосердной дамой. Произведение было написано английским поэтом-романтиком Джоном Китсом. Эта банши завлекала рыцарей, вселяла в них любовь и страсть, затем бросала людей, и они без воли к жизни в одиночестве бродили по холмам.

В ирландской традиции фэйри – это существа, живущие сообществами, а банши же является одинокой персоной. В ирландской мифологии банши могут быть не совсем одинокими: они связаны с ирландскими родами либо семьями. Обычно эта связь – наследственная, даже считают, что банши является прародительницей этого рода. Обычно вестников смерти имеют семьи, чьи фамилии начинаются на «О» или «Мак».

Некоторые исследователи также считают, что банши прикреплены и к семьям викингов и англо-норманнов, которые переселились на земли Ирландии до XVII века. Считается, что даже, если человек переехал на другой континент, в определенный час его все равно найдёт вестник смерти.

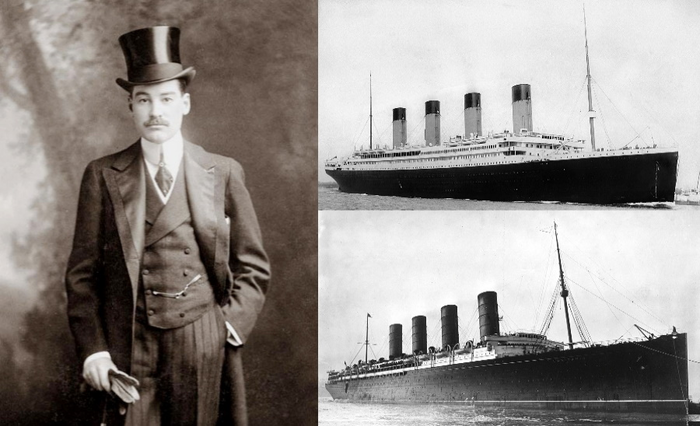

Правда ли, что мультимиллионер Альфред Вандербильт, чудом не попав на «Титаник», позже погиб на «Лузитании»?

Согласно распространённой информации, один из самых богатых людей своего времени чудом сумел избежать смерти на «Титанике», чтобы чуть позже погибнуть при крушении «Лузитании». Мы проверили, так ли это.

(Спойлер для ЛЛ: правда, но на 50%))

Контекст. Гибель крупнейших трансатлантических лайнеров своего времени: «Титаника» (1912) и «Лузитании» (1915) — с разницей в три года вызвала шок в западном мире и до сих пор становится темой для многочисленных произведений искусства. Роль здесь сыграло не только количество жертв (в обоих случаях их больше тысячи), но и представительность некоторых из них. Сливки общества своего времени: промышленники и политики, актёры и учёные — волею судеб попали на один из злополучных рейсов. Некоторым из них, к счастью, удалось спастись. А иные и вовсе избежали испытания, в последний момент снявшись с рейса. В числе последних многие источники называют американского мультимиллионера Альфреда Гвинна Вандербильта. Если верить книге Милоша Губачека «Титаник», «промышленный и финансовый магнат и его жена отказались от поездки перед самым отплытием. Их камердинер, горничная и багаж остались на судне и через четыре дня утонули вместе с «Титаником»». О том, что Вандербильт вернул билет в последний момент, пишет и журнал Time. Согласно интернет-порталу авторитетного Смитсоновского института, Альфред Вандербильт отменил своё возвращение из Европы на «Титанике» так поздно, что первые газеты после известия о гибели судна вообще включили его в список пассажиров лайнера.

Начнём с конца. Увы, в гибели Альфреда Вандербильта на борту «Лузитании» сомневаться не приходится. Немецкая субмарина торпедировала пассажирский лайнер 7 мая 1915 года, когда он был уже в завершающей стадии своего пути из Нью-Йорка в Ливерпуль.

Вандербильт, у которого, вероятно, в силу его статуса не должно было быть проблем с размещением в спасательной шлюпке, повёл себя героически. Не умевший плавать американец за те 18 минут, что судно уходило под воду, успел помочь другим пассажирам сесть в шлюпки, а когда те заполнились, надел свой спасательный жилет на молодую женщину с маленьким ребёнком. Подвиг Вандербильта сделал его главным героем бестселлера Дэвида Батлера «Лузитания».

Сложнее дело обстоит с первым вопросом: бронировал ли Альфред Вандербильт билет на «Титаник»? По идее, самой простой зацепкой здесь могла бы быть судьба камердинера и горничной мультимиллионера. В официальном докладе Сената США, вышедшем в том же 1912 году, среди пассажиров «Титаника» можно увидеть имя некоего Эдвина Уилера, который указан как слуга мистера Вандербильта:

История пассажиров лайнера хорошо изучена. На сайте Encyclopedia Titanica собрана почти вся доступная информация о них, включая биографии. Есть там и страничка об Эдвине Уилере. Вот что на ней, в частности, сказано:

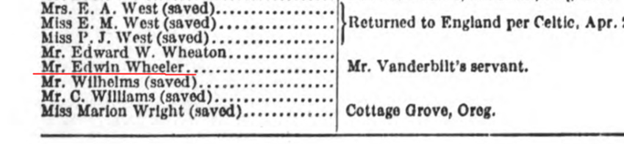

«В Нью-Йорке Уиллер устроился лакеем к известному бизнесмену и коллекционеру произведений искусства Джорджу Вашингтону Вандербильту (1862–1914), владельцу самого большого дома в США — Билтмор-Хауса в Эшвилле, Северная Каролина.

Вандербильты вместе со своим работником Уилером отправились в Европу в начале 1912 года и планировали вернуться в США первым рейсом «Титаника». 30 апреля 1912 года The New York Tribune сообщила, что мать миссис Вандербильт, миссис Дрессер, узнав об их планах, настояла на том, чтобы они отменили своё путешествие, поскольку отправляться первым же рейсом было опасно. Мистер и миссис Вандербильт выполнили пожелание миссис Дрессер и сели на «Олимпик», который вышел раньше и прибыл в Нью-Йорк 10 апреля. В тот же день Эдвин сел на «Титаник» в Саутгемптоне по билету второго класса №2159, который стоил 12 фунтов стерлингов, 17 шиллингов, 16 пенсов. Его главная цель заключалась в том, чтобы сопровождать багаж «Вандербильтов» через Атлантику.

Эдвин Уиллер погиб, когда судно ушло под воду. Если его тело и нашли, то не опознали».

В описании переубеждения старшего из Вандербильтов, очевидно, содержится ошибка, поскольку мать миссис Вандербильт, Сьюзен Дрессер, скончалась в 1883 году. Тем не менее выходит, что на «Титанике» погиб камердинер не Альфреда Гвинна Вандербильта, а Джорджа Вашингтона Вандербильта, который при ближайшем рассмотрении оказался дядей нашего героя.

Джордж Вашингтон Вандербильт и его Билтмор-Хаус.

Есть в Encyclopedia Titanica и список людей, отменивших свои билеты в последний момент. В нём мы ещё раз находим подтверждение того, что Джордж Вандербильт и его супруга снялись с рейса, а вот упоминания Альфреда там нет. Список довольно аккуратный, у некоторых пассажиров даже указан номер каюты, так что сомневаться не приходится: если бы племянник Джорджа Вандербильта забронировал билет (а это наверняка был бы первый класс), мы бы об этом знали.

Как же тогда Альфред Вандербильт попал во всю эту историю? Он действительно находился в Европе с супругой Маргарет и, вполне возможно, планировал вернуться. По крайней мере, его забеспокоившийся тесть Айзек Эмерсон вскоре после вестей из Атлантики получил от зятя телеграмму следующего содержания: «Маргарет в порядке. Не на «Титанике». Альфред». Об этом сообщила газета Baltimore Sun, которая также поделилась следующей информацией:

«Во всех списках пассажиров «Титаника», телеграфированных официальными лицами компании White Star Line, были имена мистера и миссис Вандербильт. Единственное объяснение, которое дают друзья Вандербильтов, состоит в том, что они, возможно, намеревались отправиться в плавание на «Титанике» и в последний момент передумали. Миссис Эмели Эмерсон, мать миссис Вандербильт, сказала, что на прошлой неделе получила письмо от дочери, в котором та писала, что у них с мистером Вандербильтом есть планы до 1 апреля и они не знают, что будут делать дальше».

Из всего этого можно сделать вывод, что путаница вызвана стечением двух обстоятельств: друзья и родственники Альфреда Вандербильта не знали о его местонахождении, а имена «мистера и миссис Вандербильт», попавшие в газеты, относились к старшей паре родственников. Так что из двух катастрофических случайностей Альфреда Вандербильта могла коснуться — и, увы, коснулась — одна.

Почитать по теме:

3. Eric Sauder, Brian Hawley. A Titanic Mystery

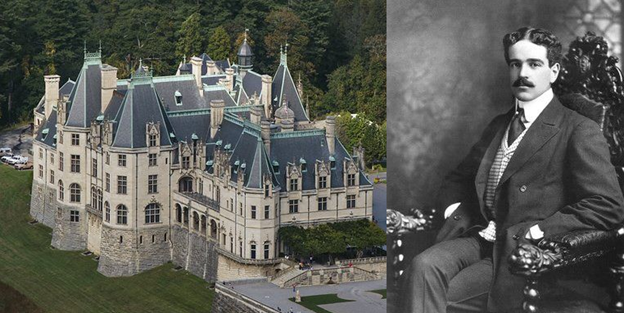

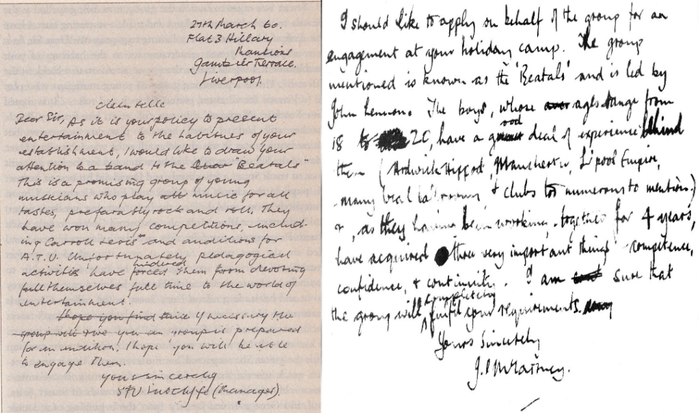

Кот Иисус, сон в гробу и любовь к ВИА «Песняры»: проверяем пять легенд о Джоне Ленноне

В выходные почему-то не хочется грузить вас политикой, поэтому предлагаю вашему вниманию проверку пяти забавных легенд о Джоне Ленноне.

Специально для ЛЛ ответ ставлю в начале, потом уже разбор.

(Лично меня, как барабанщика, больше всего веселит первая)

1. Правда ли, что Леннон на вопрос, считает ли он Ринго Старра лучшим барабанщиком в мире, ответил: «Он даже не лучший барабанщик в The Beatles»? (неверная атрибуция цитаты)

Основания говорить о барабанщиках The Beatles во множественном числе у Джона Леннона были. До того как группа прославилась, хозяева места за ударными постоянно менялись. Если считать группы, ставшие прототипом The Beatles, речь может идти как минимум о шести ударниках, самым известным из которых был Пит Бест. Последний целых два года (1960–1962) барабанил уже под вывеской The Beatles и многими даже именуется пятым битлом. Более того, при записи хита Back in the U.S.S.R. в отсутствие Ринго игрой на ударных отметились и Джон Леннон, и Пол Маккартни, и Джордж Харрисон.

Однако при жизни Джона Леннона его профессиональное мнение о Старре стало достоянием общественности лишь однажды. В сентябре 1980 года, за несколько месяцев до своей гибели, в интервью журналу Playboy Леннон так отозвался о бывшем партнёре:

«Ринго — чертовски хороший барабанщик. Он не очень хорош с технической точки зрения, но я думаю, что игра Ринго на ударных недооценивается так же, как недооценивается игра Пола на басу. Я думаю, что Пол и Ринго не уступают никому из рок-музыкантов».

Что касается реального авторства фразы о «не лучшем барабанщике», то Марк Льюисон, ведущий специалист по The Beatles в мире, долгое время считал, что её в 1983 году популяризировал английский комик Джаспер Кэрротт. Однако в 2018 году Льюисон выяснил, что ещё раньше, 6 октября 1981 года, шутка прозвучала в рамках скетч-шоу Radio Active, а её авторами были Джефри Перкинс и Энгус Дитон.

Таким образом, высказывание Джона Леннона о Ринго Старре — это на самом деле шутка, появившаяся уже после смерти певца.

2. Правда ли, что Джон Леннон в своё время отзывался о музыке «Песняров» как «о лучшем, что ему когда-либо приходилось слышать»? (фейк)

Контекст. Эта легенда получила широкое распространение на советском и постсоветском пространстве. Опорной точкой для неё служит вполне реальная поездка «Песняров» на традиционную музыкальную ярмарку MIDEM в Канны в 1976 году. Позднее экс-песняр Владимир Николаев писал: «В это время в Монте-Карло на своей вилле жил Джон Леннон, но его мы не увидели». А его коллега Владимир Мулявин в интервью 2000 года заметил: «Джон Леннон… сказал: ««Песняры» — это лучшее, что я слышал вообще»». Третий же участник группы Леонид Борткевич в 2003 году вроде бы подтвердил слова согруппников: «Когда мы в первый раз приехали в США, о наших гастролях была большая статья в Billboard и там были некоторые высказывания The Beatles о нас, в частности Леннона и Маккартни. В частности, было сказано, что мы великолепная фолк-роковая группа с великолепными голосами и что они не думали, что в Белоруссии такое может быть».

Во-первых, стоит отметить, что Джон Леннон не обретался в Монте-Карло ни в 1976 году, ни когда-либо ещё. Годом ранее туда переехал Ринго Старр, но и он в течение последующих лет разрывался между Лазурным Берегом и Лос-Анджелесом. Леннон с осени 1971 года безвылазно жил в США, а после рождения сына в октябре 1975 года его общение с прессой практически прекратилось. Зато Джордж Харрисон выступал на том же каннском концерте, однако подобных фраз ему не приписывают. И вообще, практически каждое слово, высказанное кем-либо из битлов на публике, попало в десятки книг и не могло пройти незамеченным. Во-вторых, в те годы никто из «Песняров», согласно ряду источников, практически не читал на английском и поэтому вряд ли мог бы ознакомиться со статьями в оригинале.

Ну и, наконец, вот те самые статьи из журнала Billboard, посвящённые гастролям советской группы в США в 1976 году:

Никаких высказываний Леннона и Маккартни о «Песнярах» в них нет. Так что участники легендарного советского ВИА, скорее всего, поверили рассказам своих знакомых.

3. Правда ли, что Джон Леннон назвал одного из своих котов Иисусом, чтобы оправдать свою фразу «Мы известнее Иисуса»? (большей частью правда)

Контекст. Знаменитое высказывание Джона Леннона в марте 1966 года о том, что The Beatles популярнее Иисуса Христа, вызвало в своё время большой скандал и мотивировало Марка Дэвида Чепмена убить музыканта много лет спустя. Интересно, что обладавший своеобразным чувством юмора Леннон, согласно ряду источников, дал одному из своих многочисленных котов имя Иисус, чтобы как-то оправдать эту фразу.

Следует отметить, что кот с таким именем у Леннона точно был. Правда, ни в одном из авторитетных источников не приводится стопроцентного подтверждения того, что хозяин назвал своего кота Иисусом именно по вышеуказанной причине. Однако есть несколько фактов, подтверждающих это. В частности, известно, что колония котов в доме Леннона появилась в годы его жизни с первой женой Синтией, то есть в 1962–1968 годах. Напомним, фраза Леннона прозвучала именно в этот период. Во-вторых, именно такую мотивацию Джона называют наиболее вероятной такие авторитетные источники, как журнал Rolling Stone и сайт Mental Floss. Ну и, наконец, в те же годы кот по имени Иисус появился и у Пола Маккартни, что напоминает своеобразный флэшмоб. Безусловно, The Beatles были популярнее котов своих участников. Особенно хорошо «версия кота» соотносится с той вариацией высказывания Леннона, где вместо слов more popular использовано слово bigger, то есть в буквально прочтении «крупнее Иисуса». Поэтому такая трактовка выглядит правдоподобно.

4. Правда ли, что Джон Леннон любил спать в гробу? (правда)

Контекст. 4 июля 1960 года во влиятельной британской газете Sunday People вышла статья под заголовком «Ужас битников, хотя они и не знают, но их дорога ведет в преисподнюю». К статье прилагалась фотография, запечатлевшая квартиру Джона Леннона и тогдашнего битла Стюарта Сэтклиффа на Гэмбиер-Террас, 3, в Ливерпуле. Как писал музыкант и журналист Алан Клейсон:

«Джона Леннона впервые увидела вся Британия. Джон — с бакенбардами, спускавшимися ниже мочек ушей, и в тёмных очках — занимал центральное место, лениво развалившись на заваленном мусором полу вместе с Биллом Хэрри, Родом Мюрреем и другими несколько смущёнными битниками. У него был такой вид, как будто он спит в одежде. От этой статьи берёт начало живучая легенда, что Джон Леннон спал в гробу на Гэмбиер-Террас, хотя в действительности он появлялся там ненадолго».

Таким образом, Клейсон косвенно подтверждает, что Леннон мог спать в этом гробу, даже если изредка. А вот что рассказывает тогдашний менеджер группы Алан Уильямс:

«Джон Леннон уже тогда считался лидером и был одной из центральных фигур в толпе бездельников и мечтателей — авангардном отряде местных хиппи, оккупировавших квартиры на Перси-Стрит и Гэмбиер-Террас. Мебели там не было вовсе — столы и стулья они сжигали на кострах посреди комнат, когда становилось чересчур холодно. Это было одной из причуд Модильяни, и, я полагаю, парни считали, что ведут себя в традициях богемы. Квартиры были забиты разным хламом: лампами пешеходных переходов, ящиками из-под чая, дорожными знаками и кучами драного тряпья. Откуда-то они притащили гроб, в котором спал Джон. Шёлковая обивка создавала подобие комфорта. Джон был большим поклонником чёрного юмора в те дни».

Согласно другим источникам, этим «откуда-то» был принадлежавший тому же Уильямсу бар «Джакаранда», в котором периодически появлялись The Beatles. В одном из помещений бара и был найден никому не нужный гроб. Так что есть все основания полагать, что Джон Леннон действительно, пусть и шутки ради, спал в настоящем гробу.

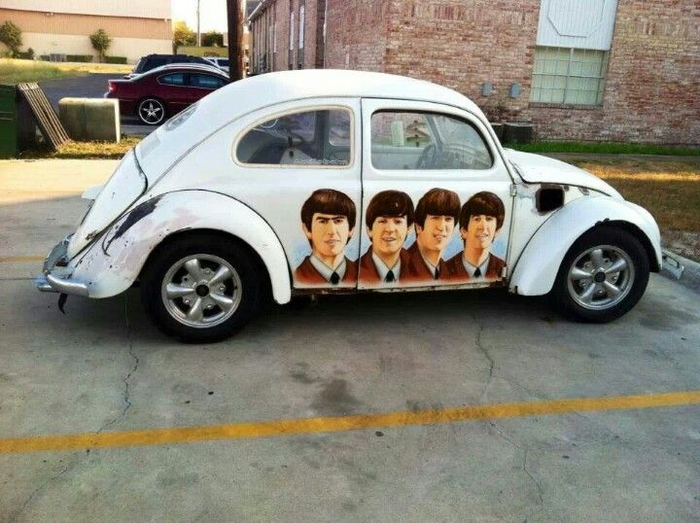

5. Правда ли, что Джон Леннон назвал свою группу The Beatles в честь автомобиля Volkswagen Beetle? (фейк)

Контекст. Подобная версия встречается в ряде источников в интернете, хотя доминирующей её назвать сложно. Тем не менее, учитывая, что в первой половине 60-х случился пик продаж этой культовой модели, в такую версию поверить можно. Более того, «Жук» тесно связан с битлами благодаря ставшей культовой обложке альбома Abbey Road.

Однако реальность выглядит несколько иначе. Впервые название The Beatles встречается в форме The Beatals в письме Стю Сэтклиффа от 27 марта 1960 года. Его же упоминает Пол Маккартни в одном из своих чуть более поздних посланий.

Пол Маккартни в своём интервью рассказывал: «Однажды Джон, Стю, Джордж и я шли по улице, вдруг Джон и Стю говорят:

«Эй, у нас есть идея, как назвать группу — The Beatles, через букву a (если следовать правилам грамматики, полагалось писать the beetles — «жуки». — Прим. ред.). Мы с Джорджем удивились, а Джон говорит: «Ну да, мы со Стю до этого додумались». Так эта история вспоминается мне и Джорджу. Но с годами кое-кто стал думать, что Джону самому пришла в голову идея названия группы, и в качестве доказательства ссылаются на статью «Краткое отступление по поводу сомнительного происхождения The Beatles», которую Джон написал в начале 60-х для газеты Mersey Beat. Там были такие строчки: «Жили-были три маленьких мальчика, их звали Джон, Джордж и Пол… Многие спрашивают: что такое Beatles, почему Beatles, как возникло это название? Оно возникло из видения. Явился человек на пылающем пироге и сказал им: «Отныне вы Beatles с буквой a»». Конечно, не было никакого видения. Джон пошутил в туповатой манере, типичной для того времени. Но кое-кто не понял юмора».

Джордж Харрисон в своих интервью упоминал популярную тогда группу The Crickets («Сверчки») как основу для пародийного названия «Жуки» с одной изменённой буквой. Есть и ряд других версий, и только одна из них (поэта Ройстона Эллиса) упоминает автомобиль «Фольксваген» со ссылкой на Леннона. Очевидно одно: немаловажную роль в наименовании группы сыграло музыкальное понятие «бит» (beat).

Что касается автомобиля, то слово beetle впервые было использовано в отношении модели в 1958 году в журнале Autosport в качестве эпитета. Прозвище стало популярным в 1960-е, а официальное название Beetle машины начали получать только в 1967 году.

Таким образом, версия про влияние автомобиля Volkswagen Beetle на наименование The Beatles противоречит большинству фактов.

Почитать по теме:

Крылатое выражение «Колумбово яйцо»

Все знают про «Гордиев узел» и как лихо Александр Македонский разделался с ним (для ЛЛ: было пророчество, что тот кто сумеет распутать хитро завязанный узел будет править Азией. Никто не смог его развязать. Саша разрубил).

Но есть ещё одна забавная легенда о том как ловко выйти из затруднительного положения (которая актуальна и по сей день ибо остро напоминает даже диалоги на Пикабу).

Наш герой, кто бы мог подумать Колумб (тот самый, Христофор). Как то раз он имел честь обедать у кардинала Мендосы (испанского кардинала с таким могуществом, что его называли «великим кардиналом» или «малым папой»). Там он в красках рассказывал как открыл Америку.

Один из присутствующих сказал типа:

-Что может быть проще, чем открыть новую землю?

А мореплаватель предложил ему простую загадку: как поставить яйцо вертикально?

Ни вопрошающий, ни кто либо ещё из присутствующих не смог этого сделать как бы не старались. Тогда Колумб, улыбаясь, взял яйцо, разбил его с одного конца и поставил на стол, показав, что это действительно было просто. Увидев это, все запротестовали, сказав, что так смогли бы и они. На что Колумб ответил:

-Разница в том, господа, что вы могли бы это сделать, а я сделал это на самом деле.

Эта легенда известна в разных вариациях и до и после Колумба, но вошла в историю именно с его именем.

Подписывайтесь, с нами Вы узнаете много разных интересных и познавательных фактов о мировой истории.

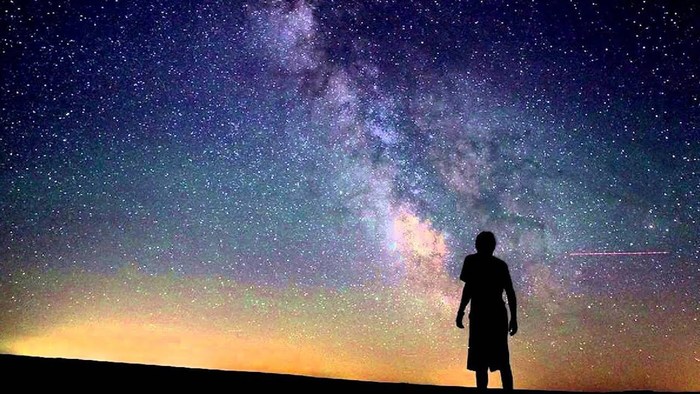

Ученые обнаружили следы древнейшей легенды, которой 100 тысяч лет

Ученые обнаружили следы древнейшей легенды о звездном небе. Вполне вероятно, что она появилась еще до того, как представители Homo Sapiens покинули Африку и расселились по всему земному шару. К таким выводам пришли исследовали Рэй и Барнаби Норрис.

Научные специалисты заметили одну необычную деталь, присутствующую во всех легендах, связанных со звездным скоплением Плеяды, так же известным как Семь сестер. Хотя это скопление насчитывает ни одну тысячу звезд, обыватель может увидеть шесть из них. Но если с Земли видно только шесть звезд, то почему созвездие называется Семь сестер?

Согласно древнегреческой мифологии, Плеяды – это семь дочерей Атласа, которые были превращены Зевсом в звезды, дабы уберечь их от похотливого Ориона. Однако одна из них покинула звездное небо, влюбившись в смертного юношу. Поэтому в Плеядах звезд именно шесть.

Аналогичные легенды есть и у других народов, например, аборигенов из Австралии. Согласно их мифологии, Плеяды – это компания девушек, а соседнее созвездие Ориона – любвеобильный мужчина. Похожие легенды есть и у народов, населяющих Европу, Азию, Африку и другие части света. И в каждой легенде говорится, что девушек было именно семь, а позднее с одной из них что-либо случилось.

Но как так вышло, что народы, отделенные друг от друга тысячами километров, сумели независимо друг от друга создать вокруг одного небесного объекта столь похожие легенды? И почему в каждой легенде упоминается семь девушек, в то время как на небе видно только шесть звезд?

Вполне вероятно это связано с тем, что сейчас звезды Плейона и Атлас находятся слишком близко друг к другу, что приводит к их визуальному слиянию. Однако 100 тыс. лет назад они были различимы. Поэтому в легендах и упоминается семь девушек вместо шести.

Но означает ли это, что легенда зародилась как минимум 100 тыс. лет назад? Это было бы разумным объяснением, почему в легендах фигурирует семь сестер вместо шести. Тем более, что в то время люди только начали осваивать планету. Так, например, известно, что возраст наиболее древних останков людей за пределами Африки составляет 177-194 тыс. лет. Однако полномасштабная миграция людей по всему миру началась существенно позднее. К примеру, заселение Австралии произошло около 60 тыс. лет назад, а освоение Европы и вовсе на 20 тыс. лет позже. Выходит, что если первая легенда о звездном скоплении Плеяды была придумана около 100 тыс. лет назад, то нет ничего удивительного, что при расселении люди ее «понесли» с собой. А когда на небе стало различимо только шесть звезд Плеяды, то рассказчики были вынуждены додумывать объяснение такой нестыковке.

Более подробно авторы работы изложили свои доводы в пользу данной теории в книге Advancing Cultural Astronomy.

Легенды Дикого Запада: история возницы, который лихо сражался, да не тем оказался

…Солнце палило так, будто всерьёз настроилось уничтожить последнюю растительность. Изрядно подсохшую, но упрямо кустившуюся вдоль пыльной дороги, словно бросавшую вызов светилу: кто кого. Густое знойное марево поднималось над прерией — и просторы эти были настолько безжизненными, что любое движение здесь казалось просто невозможным.

Тем удивительнее выглядела одинокая повозка. Шестёрка добротных лошадей трусила, неспешно волоча за собой дилижанс с пассажирами.

Сгорбившийся на козлах возница, известный всему Дикому Западу как Чарли Паркхёрст, пребывал в полудрёме: опасный участок, где могли подкарауливать “джентльмены дорожной удачи”, был ещё далеко впереди: они едва миновали Марипосу, а бандиты крутились обычно после Стоктона. Так что пока можно было особо не спешить, чтобы сэкономить силы на бросок через разбойничью зону.

Троица верховых возникла из горячего густого воздуха прерии ловко-неожиданно. Настолько, что дать кнута лошадям кучеру было уже поздно. Но висевший на боку кольт успокаивал: “не дрейфь, вдвоём прорвёмся!”

Всадника, подъезжавшего первым, возница узнал: листками с его не слишком привлекательной физиономией, помещённой под кричащей надписью “Wanted!”, обклеены, кажется, были все двери салунов и банков Калифорнии. Шугарфут! За что бандит получил эту кличку, Чарли никогда не интересовался, и сейчас вряд ли был самый удобный момент выяснять это у самого носителя прозвища.

Ситуация развивалась стандартно: Шугарфут вынул из кобуры револьвер, но взводить курок не стал. Похоже, сгорбленная фигура, восседавшая на облучке, выглядела заведомо неопасной: такие отдают всё, что скажешь, лишь бы им пообещали сохранить их никчёмную жизнь. Двое, входившие в команду сопровождения главаря, оружие вообще не доставали — как не стали бы расчехлять его против какой-нибудь мошки.

“Сбрось ящик с золотом и живи дальше!” — с некоторым утомлением в голосе произнёс Шугарфут отработанную годами фразу, приводившую в трепет не одного возницу дилижанса.

Реакция Чарли была для нападавшего неожиданной и странной. Медленное движение головы и больше ничего — это завораживало, тормозило реакцию, вводило разбойника в ступор. Кучер даже не ответил на “любезное” предложение: приоткрыл свой единственный глаз и… Воздух разрезал свист кнута, шлёпнувшего по спинам ближней пары упряжки. Лошади резко рванули с места. Шугарфут запоздал с ответом: надо было бы дать шпоры коню, чтобы догнать уходящую добычу, да вдруг что-то страшно зажгло в животе.

Звук выстрела кольта Чарли бандит услышал позже, чем почувствовал боль. Это неудавшееся ограбление поставило точку в его жизни…

Западные дилижанс-компании были крупным бизнесом в Америке во второй половине XIX века. Помимо пассажиров и грузов, они перевозили слитки золота и серебра, а бывало, что и деньги горнодобывающих предприятий. Ограбление в пути было постоянным риском для дилижанса. Налётчики почти не встречали серьёзного сопротивления со стороны кучеров, поскольку те, прежде всего, заботились о безопасности пассажиров, ну и о своей голове — тоже.

Банды обычно охотились за сундуками, в которых перевозилось компанией Wells Fargo добытое на приисках золото. Пассажиры же редко получали травмы, но, безусловно, лишались наличных денег, часов и драгоценностей. До завершения строительства трансконтинентальной железной дороги через перевал Доннер в 1868 году единственным транспортом через Сьерра-Неваду была эстафета дилижансов.

Повозками управляли опытные и бесстрашные люди, которые часто “по обстоятельствам” шли на огромный риск и, уходя от погони, доводили и себя, и своих энергичных лошадей до предела физических возможностей.

Чарльз Дарки Паркхёрст приехал на запад из Новой Англии в 1852 году — в поисках счастья во время золотой лихорадки. В Калифорнии провёл 15 лет, мотаясь по опасным дорогам и зарабатывая себе славу “парня, который всё умеет и никогда не подведёт”.

На перевалочных пунктах Чарли был известен, как непревзойдённый мастер хлыста. Кончиком плети он с расстояния в 20 футов лихо “открывал” почтовый конверт, отсекая ему уголок. Точно так же непринуждённо этим же инструментом мог выбить сигару изо рта человека, не коснувшись, разумеется, при этом его лица.

Паркхёрст жевал табак, пил лучшие виски, курил сигары, стрелял от бедра при необходимости (но в салунах этим не увлекался) и был просто олицетворением уверенности в себе, восседая на козлах с поводьями в руках.

Его суждения были здравыми, а манеры — пусть иногда чуть резковатые, но, тем не менее, вполне приятные — обеспечивали ему широкий круг друзей.

Недоброжелатели, имевшие что-то против “крутого Чарли”, могли легко налететь на его крепкий кулак. Паркхёрст, производивший до начала потасовки впечатление малоподвижного увальня (около 80 кг веса при относительно невысоком для мужчины росте — около 170 см), в драке обретал удивительную пластичность и подвижность.

Как-то раз, когда Чарли ехал с Карсон-Пасс, ведущие лошади свернули с дороги, и сильный толчок сбросил его с повозки на землю. Держась за поводья и скользя за экипажем на животе, возница сумел вывести испуганных животных снова на дорогу и спасти всех своих пассажиров — за что те, разумеется, остались ему весьма благодарны.

В знак признательности за его многолетнюю доблесть и “отвагу на трудовом посту” владельцы транспортной компании Wells Fargo подарили Паркхёрсту солидные часы и цепочку из чистого золота. В 1865 году Чарли устал от тяжёлой кучерской работы и открыл свою собственную станцию дилижансов. Через несколько лет он продал бизнес и удалился на ранчо недалеко от Сокеля, Калифорния.

Умер Паркхёрст 29 декабря 1879 года.

Спустя несколько дней газета Sacramento Daily Bee опубликовала некролог, текст которого ошарашил всех:

“В прошлое воскресенье умер человек по имени Чарли Паркхёрст, 67 лет, который был хорошо известен старожилам как водитель дилижанса. Его считали кучером, который лучше всех, когда-либо сидевших на облучке, справлялся с поводьями. Когда дружеские руки готовили его к отправке в последний путь, выяснилось, что Чарли Паркхёрст, несомненно, был… была хорошо развитой женщиной!!”

Когда обнаружилось, что Чарли на самом деле — представительница слабого пола, многие из знакомых “лихого возницы” стали делиться мнениями, что “всегда считали этого парня не похожим на других мужчин”. Летом и зимой Паркхёрст носил расшитые кожаные перчатки — чуть большего, чем нужно, размера, чтобы скрыть, что у него (у неё) руки не по-мужски изящные и слишком гладкие. Ночевал Чарли обычно в конюшне возле своих любимых лошадей, и его никогда не видели с девушкой.

Любители загадок и сюрпризов порылись в архивах и нашли глубоко спрятанные ниточки Чарлиной истории. Как выяснилось, настоящее имя “Чарли” на самом деле звучало как “Шарлотта Дарки Паркхёрст”.

Она родилась в 1812 году в Нью-Гэмпшире. Брошенная родителями, была отправлена в детский приют. Там, по свидетельству историков, она сообразила, что “мальчикам в этой жизни устроиться легче”, и решила выдавать себя за пацана (благо, железный характер уже к тому времени позволял).

К 15 годам научилась драться, и, посчитав, что вполне подготовилась к самостоятельной жизни, сбежала из приюта. В мужском одеянии, естественно. Причём постаралась взять оверсайз — чтобы костюм был просторным, пусть сидящим мешковато, но зато скрывающим некоторые специфические детали женской фигуры. Такие наряды она носила всю оставшуюся жизнь.

Её первой работой была должность уборщика конюшен в Вустере, штат Массачусетс. Там же она также нашла наставника Эбенезера Балча, который научил её обращаться с лошадьми. Сначала с парой, затем — с четвёркой и, наконец — высший пилотаж, элитная каста — с шестёркой.

Проработав в течение нескольких лет водителем дилижанса на Восточном побережье, Паркхёрст отправилась на Запад, в золотоносную Калифорнию, где снискала себе славу возницы, умеющего ездить быстро, но безопасно, беречь пассажиров и доверенное ей к перевозке добро.

Шарлотте нравилось путешествовать по узким грунтовым дорогам, огибающим скалы и неожиданно спускающимся в глубокие каньоны, и она не боялась переходить вброд стремительно вздувшиеся после ливней горные ручьи с ледяной водой.

Как-то раз, когда Шарлотта поправляла упряжь на одной из своих лошадей, та взбрыкнула, испугавшись зашуршавшей поблизости гремучей змеи, и лягнула возницу в лицо. С тех пор имидж крутого перевозчика дополнился ещё одной “хулиганской” деталью — “кляксой” повязки на левом глазу. И прозвищем “Одноглазый Чарли”, естественно.

Шарлотта Паркхёрст занимает в истории США особое место. 3 ноября 1868 года она стала первой женщиной, проголосовавшей на общенациональных выборах в Соединённых Штатах. За 52 года до того, как Конгресс принял 19-ю поправку, дающую американским дамам право голоса.

Правда, историки до сих пор спорят, засчитывать ли ей это достижение — ведь регистрировалась она на избирательном участке как мужчина, Чарльз Дарки Паркхёрст.

“Единственная женская черта, которую могли вспомнить её знакомые — это нежная любовь к детям”, — самая, пожалуй, исчерпывающая и щемящая строчка в том газетном некрологе о “крутом вознице”.

Око Брахмы — бриллиант Черный Орлов

Доброе утро дорогие подписчики и гости канала. Черный бриллиант Орлов, также известный как алмаз «Око Брахмы», является одним из драгоценных камней, окруженных загадочными историями и суевериями, начиная с кражи у индуистского идола и заканчивая по крайней мере тремя загадочными самоубийствами. Но несмотря на все истории этот легендарный камень никогда не перестанет интриговать и привлекать.

Бриллиантовое колье с бриллиантом «Черный Орлов»

Согласно легенде, когда-то он был частью неограненного камня весом 195 карат, который использовался в качестве одного из глаз в статуе индуистского бога Брахмы в храме недалеко от Пондичерри в Южной Индии.

Легенда гласит, что алмаз был украден из храма странствующим монахом, и это святотатство заставило индуистских священников храма наложить проклятие на алмаз, что обрекло всех

будущих владельцев на насильственную смерть.

Хотя эта загадочная история может показаться довольно увлекательной, появление и распространение черных алмазов в мире вызывают серьезные сомнения в отношении индийского происхождения Черного Орлова. Сегодня единственными важными источниками черных алмазов в мире являются Бразилия и Центральноафриканская Республика. А обнаружение каких-либо значительных черных алмазов на исторических алмазных рудниках Индии никогда не регистрировалось, поэтому «Черный Орлов», скорее всего, добывался в Центральноафриканской Республике.

Проклятие черного алмаза Орлова

Портреты княгини Леонилы Галицыной Барятинской и русской княгини Надежды Петровны

В 1932 году алмаз прибыл в Соединенные Штаты, где он был приобретен европейским торговцем алмазами Дж. У. Пэрис. Согласно другой легенде, Дж. У. Пэрис стал первой жертвой проклятия, он прыгнул с небоскреба в Нью-Йорке вскоре после продажи камня в том же году.

Через 15 лет после первого инцидента проклятие унесло вторую и третью жизни, обеими жертвами стали русские принцессы, которые, как говорят, владели бриллиантом Черный Орлов в прошлом.

Княгиня Орлова и княгиня Леонила Галицина Барятинская покончили жизнь самоубийством с разницей в несколько месяцев в 1947 году, прыгнув со зданий в Риме. Однако нет никаких записей, свидетельствующих о таких инцидентах, более того, документально подтверждено, что княгиня Леонила Галицина Барятинская умерла задолго до 1947 года, в 1918 году, в возрасте 102 лет, в Швейцарии.

Настоящая российская княгиня Надежда Петровна Орлова, бежавшая из страны во Францию после большевистской революции в октябре 1917 года, прожила до 90 лет и умерла естественной смертью в 1988 году во Франции.

Говорят также, что в попытке разрушить проклятие, австрийский огранщик расколол первоначальный камень на три части, превратив Черный Орлов в известный нам сегодня бриллиант огранки «кушон» весом 67,5 карата. Год, в котором была проведена операция, и судьба оставшихся двух камней остаются неизвестными.

Конец проклятия черного алмаза Орлова

Бриллиантовое колье с бриллиантом «Черный Орлов»

Как ни странно, после того, как проклятие унесло три жизнь, эффект, похоже, исчез, и ни один из последующих владельцев не пострадал от этого камня.

Алмаз был куплен торговцем драгоценными камнями Чарльзом Ф. Уинсоном, который оценил камень в 150 000 долларов. Фактически, Уинсон был первым подлинным владельцем Черного Орлова. Алмаз был инкрустирован в платиновую брошь, окруженную 108 белыми бриллиантами и прикреплен к ожерелью из 124 белых бриллиантов от Cartier. Находясь во владении Чарльза Ф. Уинсона, драгоценный камень был выставлен в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке в 1951 году и на ярмарке чудесных украшений и подарков в Далласе в 1964 году.

В 1969 году седьмой по величине черный алмаз в мире был продан неизвестному покупателю за 300 000 долларов. Однако в 1990 году он был продан на аукционе Sotheby’s за 99 000 долларов. В 1995 году драгоценный камень снова был продан с аукциона — на этот раз за 1 500 000 долларов. Позже, в 2004 году, «Черный Орлов» был приобретен у анонимного частного коллекционера ювелиром и торговцем бриллиантами Деннисом Петимезасом. Стоимость сделки не разглашается.

Спасибо за внимание.

Наверное, так поют ангелы

Грегорио Аллегри (1582–1652) написал «Miserere Mei, Deus» (Помилуй Меня, Боже) в 1638 году, она хранилась в хранилищах Ватикана.

Грегорио Аллегри был певчим, а потом руководителем папского хора в Риме, большим авторитетом в церковной музыке.

В 1638 году он написал своё Miserere, которое тут же по распоряжению Папы вошло в постоянный регламент службы в Сикстинской капелле на Страстной неделе.

На копирование нот этого Miserere был наложен строжайший запрет (до отлучения от церкви), а важнейшие детали исполнения, не зафиксированные в нотах, передавались в папском хоре устно из поколения в поколение.

Про это произведение существует красивая легенда о том, как оно получило широкое распространение.

В 1770 году В Рим приехал на обучение 14-летний Моцарт со своим отцом. Поездку они запланировали так, чтобы к среде на Страстной неделе оказаться в Риме и послушать Miserere Аллегри. Дальнейшее описано во всех учебниках музыкальной литературы.

Юный Вольфганг Амадей с присущим ему задором посягнул на интеллектуальную собственность католической церкви. Он с первого раза запомнил и потом дома записал девятиголосную хоровую композицию в всех деталях практически без ошибок. В чём сам и убедился, когда уже с рукописью, спрятанной в шляпе, пришёл на службу во второй раз (в пятницу) и сверил записанное с реальным звучанием.

Эта история дошла до Папы, и Климент XIV наградил Моцарта Орденом Золотой Шпоры за такие выдающиеся таланты. Этот орден в виде мальтийского креста на красной ленте изображён на известном портрете Моцарта.

Эта легенда опровергнута в 20 веке, а жаль, уж больно красивая история, тем более, что Моцарт действительно обладал феноменальной музыкальной памятью и с первого раза запоминал самые сложные музыкальные произведения.

Сегодня Miserere является самым популярным и наиболее часто записываемым музыкальным произведением эпохи Ренессанса!

Степной самозванец

Башкирский военачальник. Худ. Роберт Кер Портер (1777-1842)

В 30-40-е годы XVIII века на арене политический событий, происходивших в степях Дешт-и-Кипчак, появилось загадочное лицо, выступавшее у разных народов под различными именами: ногайского султана Гирея, сына грозного правителя ойратов Цэван-Рабдана – Шоно Лоузана, каракалпакского князя Байбулата, башкирского феодала Карасакала. Этот человек, выдавая себя за «святого» и даже «мессию», вовлекал в свои предприятия тысячи людей, заставляя их беспрекословно повиноваться любым его желаниям. «Это был один из загадочных степных авантюристов, – писал о нем Чокан Валиханов. – Поселившись в степи, он сделался опасен как для России, так и для Джунгарии: первая боялась, чтобы он снова не возмутил башкирского народа, вторая была напугана его самозванством. Деятельность этого предприимчивого честолюбца наложила своеобразный отпечаток на ход и характер многих событий, в том числе на взаимоотношения казахских ханств с Россией и Джунгарией, однако известно о нем, к сожалению, сравнительно немного. «Мы ничего не знаем о Каракасале или Карасакале, – писал историк Р. Игнатьев, – о его первой молодости и скитальческой его жизни до тех пор, покуда он не появился в Киргизских степях под именем султана Гирея, претендента на ханство в Зюнгории. »

Цель настоящей статьи не только сообщить о нем ряд новых или малоизвестных сведений, почерпнутых в различных архивных материалах и документах, высказать некоторые соображения относительно происхождения Карасакала, но и попытаться уточнить ряд событий из истории казахского народа.

Впервые на исторической сцене Карасакал под именем ногайского султана Гирея выступает в 1740 г. в Башкирии, объятой пламенем непрерывных восстаний. Во второй половине 30-х годов участвовавшие в восстании башкирские старшины стали все чаще обращаться за помощью к казахским феодалам, приглашая султанов Младшего и Среднего жузов в качестве правителей. Крестьяне и часть башкирских феодалов, недовольных отдельными мероприятиями царизма, стремились найти и поставить во главе ханства «доброго» и «справедливого» правителя. Однако, согласно степным традициям, ханом мог быть избран только кто-либо из потомков Чингисхана. Вот почему «незнатные» башкирские феодалы и обращались к казахской знати с такими просьбами, поскольку, как писал еще А. И. Левшин, «все ханы и султаны их (казахов. – В. М.) почитают себя потомками Чингиса». Конечно, при этом имели место и другие расчеты – добиться прекращения взаимных распрей, обеспечить себя поддержкой и т. п.

Однако казахские феодалы один за другим признавали себя подданными российской императрицы. Тогда башкирские старшины решили выдвинуть в ханы Карасакала. Идея эта, как видно из документов, принадлежала старшине А. Кутлугузину. Осенью 1739 г. по Башкирии поползли слухи, что в доме А. Кутлугузина «скрывается таинственный человек, не показывающий людям своего лица». Вскоре стало известно, что этот человек – ногайский султан Гирей, приехавший с Кубани. В феврале 1740 г. переводчик Уфимской провинциальной канцелярии Р. Уразлин сообщал из Башкирии своему начальству, что новоявленный ногайский султан повсюду распространяет о себе слухи, что он «живет по

Кубань-реке, токмо природою ногаец, старинные де их жительства бывали в Башкирии и для того он, Гирей-салтан, свои юрты по-прежнему взять старается». Карасакал, так стали называть его в народе из-за большой черной бороды, произвел на всех сильное впечатление. Башкиры сообщали русским властям, что «оной де называемой хан (в 1740 г. старшины провозгласили его ханом Башкирии. – В. М.) именуется Карасакал, а по-русски назвать, то Черная борода, лицом черен, широкорожей, на нем белой кафтан сермяжной, а ысподи – шуба овчинная, шапка лисья, на ногах коты и к ним пришиты сермяжные чулки и по речам знатно и не башкирец и не кайсак». Это был, пишет Р. Игнатьев, «физически развитый мужчина; он славно владел конем и оружием, удивляя даже первейших удальцов и наездников. Знание арабского языка давало ему перевес над всеми муллами, никто из них не мог лучше Карасакала толковать Коран, к тому же он был в Мекке и Медине, звался ходжи и носил белую чалму. Все это давало ему право на общее уважение. Кроме арабского языка Карасакал, которого вся молодость прошла, как он сам говорил, в странствованиях по Средней Азии, знал все местные наречия, всего же лучше – зюнгорское. Карасакал обладал даром говорить умно, увлекательно и всегда доказательно; жизнь вел безукоризненную и религиозен был до фанатизма». К сожалению, автор этих восторженных строк не указывает, откуда он взял эти сведения. Факты, которыми располагаем мы, не подтверждают его высказываний относительно безукоризненного поведения и прекрасного знания зюнгорского языка.

Восстание в мае 1740 года было подавлено. Карасакал бежал в казахские степи. В ходе следствия выяснились некоторые новые подробности из жизни Карасакала. Уже упоминавшийся нами А. Кутлугузин показал, что «ханом султаном Гиреем он и прочие воровские старшины называли плута башкирца, коему подлинное имя Мандигул», жителя Юрматлынской волости Ногайской дороги, жившего в работниках у состоятельных хозяев. У Карасакала был свой дом, семья «мать Емакай, брат большей Сетемость, другой меньшей Бек-Булат, жена Кышты, дочь Рахамбика». Выяснилось, что лето и часть осени 1739 г. Карасакал провел в казахских кочевьях, позже «ездил за Урал почасту». Видимо, все эти поездки были связаны с подготовкой восстания.

Таким образом, как единодушно свидетельствовали жители Башкирии, Карасакал не был ногайским князем Гиреем и, вероятно, сравнительно давно проживал в Башкирии под именем Миндигула Юлаева, хотя, ни обликом, ни речью он на башкира не походил. Проследим за его дальнейшей судьбой.

В июне 1740 г. он скрылся в казахских степях. 10 июля к начальнику Оренбургской комиссии прибыл батыр Среднего жуза Букенбай с известием о поимке Карасакала. «Сей же день, – доносил обрадованный князь В. А. Урусов в Сенат, – отправлю (Букенбая. – В. М.) обратно з грамотами к владельцам, чтоб они помянутого вора Карасакала как можно наискорее за довольным конвоем в Оренбург привезли и обретающемуся тамо полковнику Останкову отдали». Однако радость была преждевременной, Карасакала вначале привезли как знатного пленника в Кайжагалинский род, а затем переправили в глубь степей в кочевья Старшего жуза. Тот же Букенбай говорил в Оренбурге 21 августа 1740 г., что он нашел Карасакала «в киргис-кайсацкой Большой орде в Усинской волости. Токмо ево держатели не отдали». Тогда же царской администрации стало известно, что Карасакал объявил себя «Шуною-батырем, братом зюнгорского владельца Галдан-Чириня».

Оренбургские власти были встревожены этим известием. Карасакал, говорил князь В. А. Урусов, «который живет в Большой орде и называет себя акиб он Шуна-батыр, брат зюнгорского владельца Галдан-Чирина и тем хочет киргис-кайсацкий народ в такое ж возмусчение и погибель привести как и башкирцев». В ответ на просьбы схватить и доставить Карасакала в Россию хан Среднего жуза Абулмамбет, султан Аблай, только что присягнувшие на подданство российской короне, отвечали, что они «о сыску ево старание имели», однако Карасакал «находится не в нашем ведомстве, но в Большой орде в Усюнгунском роде, в котором кайсаки великие плуты и мы их в число добрых людей не ставим и ни в какие советы не призываем и для того де они с нами в несогласии». Дело, разумеется, было не в «плутах» из Усюнгунского рода. Приняв и обласкав Карасакала, правители казахских жузов надеялись использовать его как знамя в борьбе против джунгарских феодалов, поддержав его притязания на всеойратский трон. В этой связи возникает вопрос, кто такой и чем прославился этот Шоно, под личиной которого жил и действовал Карасакал до последних дней своей жизни,

Шоно-батыр, точнее Шоно-Лоузан, был сыном ойратского хана Цэван-Рабдана, рожденного от брака с дочерью правителя волжских калмыков Аюки Сетерджаб. Это был один из храбрых и удачливых ойратских военачальников. В начале 20-х годов XVIII века он стоял во главе джунгарских войск, вторгшихся в Казахстан и Среднюю Азию и пронесшихся по казахским кочевьям и городам подобно разрушительному смерчу. Несмотря на военные дарования Шона, Цэван-Рабдан поступил согласно древним монгольским традициям и назначил своим преемником старшего сына Галдан-Цэрэна, рожденного от хошоутской княжны Кюнгу. «То де ему, Шуне, показалось за обиду, – свидетельствует источник, – что оной ево брат никакой пред отцом их заслуги не учинил, а наследником их калмыцкой землицы предпочтен». Опасаясь вспышки междоусобной борьбы между братьями, Цэван-Рабдан, подстрекаемый Галдан-Цэрэном, отобрал у Шоно-Лоузана всех подвластных и с несколькими служителями поселил «по край их зенгорской землицы киргис-кайсацкой степи, а кругом ево кочевья, дабы оттуда не ушел, поставил калмык тысячу человек». Более того, по приказу отца с Шоно была учинена жестокая физическая расправа. Позже, объясняя русским властям причины своего бегства из Джунгарии, Шоно говорил, что его, «Шунуя, все войска контайшиных улусов весьма любили и хотели по отце Шунуя учинить наследником. Чему завидуя отца ево контайши большой сын, а ево Шунуев брат разноматерной, на него, Шунуя, наговорил отцу их, контайши, умысля неподобные слова и учинил между ими, Шунуем и отцом ево, вражду и ненависть, и отец их, контайши, хотел ево, Шунуя, убить до смерти». Шоно был вынужден через Казахстан и Каракалпакию бежать к своим соплеменникам на Волгу. В 1727 г. Галдан-Цэрэн стал всеойратским ханом Джунгарии. Однако он не пользовался популярностью и уважением своих подданных, многие из которых хотели бы видеть на троне Шоно. Ойраты, сообщал в одном из своих донесений в Коллегию иностранных дел секретарь посла С. Л. Владиславича-Рагузинского, направленного в Китай, И. Глазунов, «нынешним своим контайшею не весма довольны и желают, чтоб тот Чоно-Лозон к ним возвратился и нынешнего контайшу изгнав ими управлял». Шоно, конечно, искал возможность отомстить своему брату, но так и не смог сделать этого. Тем не менее имя его осталось в памяти многих поколений ойратов, казахов, алтайцев и других тюркских и монгольских народов. «Шуну знают на всем пространстве степей, которые принадлежат России, – писал спустя более века Ч. Ч. Валиханов. – Воспоминания о нем сохранились в поэтическом рассказе алтайских калмыков и у киргизов и у волжских калмыков». В этих преданиях и легендах он выступает как сказочный богатырь, правитель Коканда и т. п.

Имя этого известного князя и присвоил себе Карасакал, рассчитывая таким образом получить в степи уважение и поддержку со стороны казахских кочевников. Однако мало было назвать себя Шоно, нужно было убедить в этом народ, заставить его поверить этой легенде. Следует отдать должное изобретательности и находчивости Карасакала, его умению перевоплощаться. Он сумел добиться уважения знати и преклонения простого народа. Царский посланец А. Карагузин, вернувшись из казахской степи, рассказывал в ноябре 1742 г. в Уфимской провинциальной канцелярии, что «Абулмамбет и Барак великими подарками ево, Карасакала, почитают, тако ж он, Карасакал, женится Большой орды на дву девках киргизских. тако ж нынешним летним временем Абулхаир-хан послал ко оному Карасакалу подарки». Одним словом, Карасакалу были оказаны почести как знатному лицу. Власти Оренбурга с тревогой доносили правительству, что Карасакал «в киргис-кайсаках немало усилился и у владельцев тамошних не толко почитаем есть, но и прямо за Шуну брата зенгорского владельца признаваем был и с ними посвоился». Казахские феодалы порой жаловались русским чиновникам, что их подвластные «более почитают и слушают его – вора, а их настоящих своих владельцев не слушают и не почитают». По свидетельству лиц, побывавших у Карасакала, к нему собрались до десяти тысяч воинов из племени найман.

Как выяснилось, Карасакал хорошо знал биографию Шоно. Поскольку в Казахстане были наслышаны о смерти ойратского князя, Карасакал сочинил такую легенду. Когда, вследствие происков Галдан-Цэрэна, хан волжских калмыков Цэрэн-Дондук решил убить его, то он, «уведав о том, от того откупился, чего ради вместо него убили ис подлых калмыка и зашив того убитого в кошмы, объявили подложно, якобы тот убитый Суна, по которому тот хан велел по их обыкновению его бросить в огонь. И тако он, Карасакал, от того убивства спасен и ис тех нижних калмыков ушел в Башкирию назад тому 9 лет, а после ево тамо осталась ево, Карасакалова, и сын». По другой версии, после столь удачного спасения Карасакал с несколькими калмыками и одним казахом ушел на Кубань, а затем в Турцию. «А ис турков де нечаянным случаем попал он к таким людям, кои имеют у себя песьи головы, а ноги скотские и едят людей». По рассказам Карасакала, после возвращения из Турции он побывал в Петербурге, Москве и, наконец, поселился в Башкирии «и жил на Ногайской и Сибирской дорогах в Юрматинской и Олкартабынской волостях двенадцать лет до последнего башкирского в 1740-м году бунта». Если верить этим сведениям, то Карасакал обосновался в Башкирии в конце 20-х годов, то есть в то время, когда реальный Шоно-Лоузан был еще жив и кочевал вместе с калмыками по берегам Волги. В 1731 г. с ним вели переговоры послы цинского императора Иньчжэна, приглашая его поехать с ними в Китай и возглавить борьбу против Джунгарского ханства.

Несмотря на множество противоречий и вымышленных событий, многие степняки верили Карасакалу. К тому же этот самозванный Шоно выдавал себя за человека, которому ведомы тайны природы, который может общаться с потусторонними силами и даже воздействовать на них, Карасакал, рассказывали побывавшие в его владениях русские люди, уверял казахов, будто он «может снег и дождь напустить, а когда оное случится, то сказывает, якоб он напустил, также больных от разных болезней вылечивает, чем, тако ж де и другими своими вымыслами и обманами их, киргис-кайсаков, в такое суеверство привел, что они ево по своему легкомыслию понуждены стали быть признавать и содержать за святого». Доверие кочевников к всесилию Карасакала простиралось до того, что они лечились у него от самых разных болезней, в том числе и от бесплодия. «Когда у кого детей не родится, – рассказывал живший несколько лет в Среднем жузе башкир Девлет Бакбиев, – то оные, приезжая, и жен своих к нему, Карасакалу, якоб для сведения в них плода на некоторое время отдают, которые быв у нега сутки по три и от ево блудного с ними смешения детей и зачинают. и за то его как лошедми, так и рогатым скотом доволно одаривают».

Кочевникам, прирожденным воинам, не могло не импонировать то, что Карасакал был «храбрый и отважный в битве» и вместе с тем «хладнокровен и сдержан», он «не увлекался удачей и никогда не терялся и не унывал в несчастии и неудаче». Авторитет Карасакала «подрывали» бежавшие к нему из Джунгарии ойраты и приезжавшие с Волги калмыки. Они потом говорили казахам, что человек, который выдает себя за ойратского князя Шоно-Лоузана, «не токмо на Шуну, но и на калмыка не весьма схож и состояние от калмыцкого весьма разствует. по-калмыцки не говорит, ни обхождения ни мало не знает. ». Вынужденный как-то объяснить плохое знание «родного» монгольского языка, Карасакал и из этого весьма щекотливого положения нашел выход. Он заявил, что во время пребывания в Турции «принял мухометанский закон с таким якоб при том завещанием, чтоб ему впредь по-калмыцки не говорить никогда, речей их калмыцких не употреблять. Для чего де он, Шуна, по-калмыцки и поныне не говорит». «Я был язычник, – не раз говорил степнякам Карасакал, – но все к лучшему. Я познал истину и стал мусульманином. Великий Аллах и его пророк привели меня посетить Мекку и Медину».

Помимо «общения» с духами, «врачевания», Карасакал занимался и ратными делами. Чуть ли не каждый год он организовывал сам или принимал участие в военных походах против ойратов, каракалпаков и других соседних народов. Походы эти зачастую носили грабительский характер. Нередко Карасакалу сопутствовала военная удача, и тогда авторитет его в глазах кочевников возрастал еще больше. Этот, по выражению Ч. Ч. Валиханова, «степной авантюрист» действительно умел увлекать за собой людей, зажигать их. Вот весьма характерный образчик его речей: «Где я буду хан, — говорил он казахам, – там возсияет истина и прославится имя великого Аллаха и его пророка. В Зюнгории зовут меня самозванцем, но это лишь из боязни перед братом, а появись я с войском – заговорят другое; я всегда могу рассчитывать на преданность ко мне, а главное к моему отцу, память о котором славна в народе. я могу рассчитывать на помощь по крайней мере 20000 зюнгорского войска». Дружины Карасакала и султане Среднего жуза Барака неоднократно совершали дерзкие рейды по Джунгарии. Это не могло не осложнить ойрато-казахских отношений. Внимательно следивший за обстановкой в Казахстане и Средней Азии оренбургский губернатор И. И. Неплюев в журнале политических событий за 1744 год отмечал, что «Карасакал, ушед в киргис-кайсаки, назвался, что он бывшего зенгорскаго владельца контайши сын, а нынешнего Галдан-Чирина брат, ходил с некоторыми своими единомышленниками под зенгорское владение и причиня им некоторые пакости оных калмык так разъярил, (что помянутой) их владелец отправил на них войска своего дватцать тысяч и при них несколько пушек». Какими причинами было вызвано очередное вторжение войск ойратских феодалов на территорию Казахстана —разговор особый. Известно, что подготовку к нему Галдан-Цэрэн начал в конце 30-х годов, когда Карасакала еще не было в казахских кочевьях. Однако деятельность самозванного претендента на ханский трон, конечно же, беспокоила джунгарских феодалов. Летом 1741 г. начались ожесточенные бои. Под натиском превосходящих сил противника разрозненные казахские дружины отступали на запад. Где находился и что делал в это время Карасакал, источники умалчивают. Однако и на этот раз он остался цел и невредим. Когда военные действия закончились и, по традиции, стороны приступили к размену пленных, джунгарский правитель в ответ на просьбу освободить султана Среднего жуза Аблая и других представителей казахской знати потребовал прислать в его ставку заложников из числа наиболее знатных семей и Карасакала. Ойратские чиновники заявили главе казахского посольства Акчуре, что если казахи «требуемых в аманаты десять семей и вора Карасакала приведут, тогда и киргис-кайсацкие пленники от зюнгорцов отпустятся все». Однако, несмотря на всю тяжесть создавшейся обстановки, на угрозы и запугивания Галдан-Цэрэна, видимо боявшегося этого лже-Шуну, казахи отказались выдавать Карасакала в Джунгарию.

От набегов Карасакала много раз страдали каракалпаки. Так, только в одном из походов люди Карасакала захватили в плен 1500 человек, угнали 8 тысяч голов скота.

Русское правительство, опасаясь осложнения международных отношений в Центральной и Средней Азии, попыталось нейтрализовать Карасакала и даже уговорить его вернуться в Башкирию. В инструкции переводчику Р. Уразлину, отправленному в 1744 г, в Средний жуз, предписывалось сообщить этому «возмутителю спокойствия», что если он «к ее и. в. верность свою и службу покажет, то не только в прежних своих винах в Башкирии учиненных получит совершенное и всемилостивейшее прошение, но и. награждения высочайшей ее и. в. удостоится». Необходимо, говорилось далее, «всеми мерами стараться оного Карасакала на предписанное привести, а по крайней мере нейтральным учинить, чтоб он, яко хитрой злодей, ни к той, ни к другой стороне не пристал», то есть не вмешивался в ойрато-казахские столкновения. Карасакал отказался возвращаться в Россию, потребовав к тому же от русской администрации, чтобы его называли Шоно, а не Карасакалом, которого он якобы знать не знает. «Я сущей владелец Суну, контайшин сын, и ежели впредь меня будете требовать, то прошу писать называя Суною».

Так в бранях, пиршествах и «волховании» текла жизнь Карасакала. Постепенно влияние его в степи и авторитет среди кочевников стали падать. Ухудшились отношения Карасакала с рядом влиятельных казахских султанов, в том числе с Аблаем и Бараком. В 1749 году Карасакал погиб. По некоторым данным, он пал от руки Барака, попытавшегося таким образом снискать расположение ойратских феодалов. Русский казак Федор Найденов, возвратившись из поездки к ханше Попай, супруге покойного Абулхаира, кстати также убитого Бараком в 1748 г., рассказывал, что Барак, опасаясь мести родственников Абулхаира, «ищет протекции зенгорского владельца. В знак де чего будто и услугу свою ему уже оказал тем, что противного ему, зенгорскому владельцу, Карасакала в угодность его отравил». Однако побывавший в 1749 г. в кочевьях султана Барака посланец И. И. Неплюева казак Матвей Арапов, сообщил, что Карасакал «нынешною весною умер, о чем он, Арапов, подлинно ведает, ибо где и в землю зарыт видел».

Кочевники в походе