Фонтан кулибина как генератор энергии

Фонтан Кулибина как генератор энергии.

Когда читаешь статьи и заявления в СМИ противников «вечных двигателей», то поражает их зазомбированность. И основным их аргументом против возможности реализовать вечное движение рабочего тела в неком устройстве является то, что якобы «вечный двигатель» нарушает закон сохранения энергии. Якобы, энергии в Природе на всё и всех не хватает, поэтому работа «вечного» двигателя будет сопровождаться потерей энергии, например, на трение и в конце-концов работать «вечный» двигатель перестанет. Ну а как быть, если есть вечный источник силы? Ну, например, такая как гравитация. Уж больно вечный источник силы. Ну никак нельзя пройти мимо.

Когда начинаешь вникать в физику процесса, то выясняется много чего интересного. Прежде всего даже механическое движение по разному преподносится нам в разных учебниках. Возьмем, законы Ньютона. Сразу понятно, что законы перечислены немного не так, их надо расположить в обратном порядке. Третий закон должен быть первым, ибо это закон филосовского уровня, имеющий более широкое толкование, чем остальные законы. Так и сделаем:

Силы, порождаемые при взаимодействий двух тел, как непосредственно, так и через поля, возникают в месте взаимодействия тел (тела с полем), равны по модулю, но противоположны по направлению.

Существуют такие системы отсчета, относительно которых тело (материальная точка) при отсутствии на неё внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.

Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение, сообщаемое этому телу силой.

При такой последовательности законов как-то легче понимать суть процессов, протекающих в различных, не только механических, системах, в том числе и в так называемых «вечных» двигателях. Во-первых, сила появляется только в момент взаимодействия тел. Это означает, что в потоке воды, вытекающей равномерно из сосуда между частицами воды нет никакого силового взаимодействия. Странно? Мне тоже! Во-вторых, если на систему действиет какая-то сила, то наличие равномерного движения в такой системе указывает, что силы в такой системе скомпенсированы, а это означает, что например силя тяжести может быть скомпенсирована силой трения и нагрузкой.

Получается, что мы можем создать устройство, части которого смогут в поле тяготения нашей планеты перемещаться, не нарушая закон сохранения энергии. Ибо законы Ньютона первичны по отношению к закону сохранения энергии. Именно сам Ньютон доказал, что при наличии силы возможно совершение работы, как произведение силы, действующей на тело, на расстояние, пройденное этим телом. Сила первична, а работа расчитывается по формуле. Следовательно, энергия — это велична вторичная по отношению к силе, величина, как и работа, расчетная, предполагаемая, и о величине работы мы можем говорить только после того, как какое-то действие уже произошло. Если тело перемещается без ускорения, равномерно, то над ним никакой работы не совершается. Поэтому природа в целом не совершает работы по отношению к равномерно вращающемуся подводному колесу с поплавками, а вот колесо по отношению к нагрузке работу совершает. Странно? Мне тоже!

Поэтому к таким понятиям как потенциальная или кинетическая энергия надо относиться осторожно и каждый раз пояснять, что мы имеет при этом в виду. Любая формула помогает предполагать, что может произойти при взаимодействии двух тел (или поля с телом), но окончательный результат всегда надо оценивать уже после взаимодействия. И если результат опыта отличается от предварительного расчета по формуле, то следует вникнуть в суть процесса и найти причины, порождающие эти отклонения.

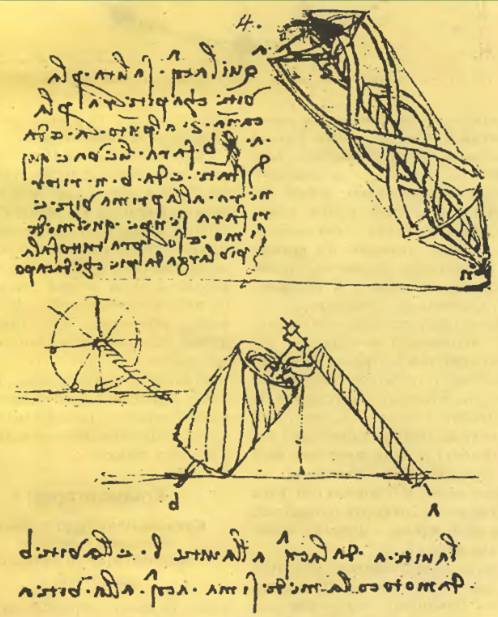

Одним из устройств, которое демонстрировалось огромному числу человек и разного рода комиссий, — это колесо Орфиреуса. Оно вращалось, вопреки утверждениям академикам и даже самого Ньютона. Но только сейчас стало ясно, что вращение колеса обеспечивалось перемещением в секциях колес двух грузов в двух взаимноперпендикулярных направлениях, и связанных между собой тросами. В результате грузы в поле тяготения при перемещении из одной позиции в секторе в другую враимодействовали только между собой и силой тяжести. После перемещения они уже взаимодействовали с колесом и силой тяжести. При перемещении из одной позиции в другую на каждый груз, связанных взаимно тросами, с двух сторон действовали одинаковые силы, а значит грузы находились под действием второго (по моему порядку) закона Ньютона. Они перемещались в невесомости, полной или частичной. Это указывает на то, что, скорее всего, колесо Орфиреуса при вращении теряло в весе, примерно от 10 до 20%.

Другое устройство, о котором официальная наука молчит как партизан, является так называемый кольцар Лазарева. Хотя впервые это устройство создал гениальный русский изобретатель Иван Петрович Кулибин. Лазарев в 1970 году повторил его, получил на него патент, но в настоящее время в Интернете о Лазареве, кроме его фамилии ничего найти не удалось.

Данное устройство очень простое. Вертикальный герметический цилиндр разделен на два отсека примерно посередине горизонтальной пористой перегородкой. В каждом отсеке налито немного воды (бензина), над водой воздух или иной газ, который по идее не должен смешиваться с водой или растворяться в ней. Через пористую перегородку практически ото дна нижнего отсека до верха верхнего отсека пропущена трубка, загнутая вверху. Всё это прекрасно видно на рис.1, где слева направа показаны фонтан Кулибина и два варианта кольцара Лазарева.

Несмотря на простоту устройства и на его работоспособность, до сих пор ведутся споры о процессах, которые заставляют воду переливаться через трубку из нижнего отсека в верхний, а также о возможности использования этого устройства в качестве генератора энергии. Эффект налицо, вода капает, частота капель зависит от многих факторов, прежде всего от температуры окружающей среды. И поражает, что слона видят не все.

Самым главным фактором, самым главным участником этого процесса является земное тяготение. Заслуга изобретателей, как Кулибина, так и Лазарева как раз и заключается в том, что они в первую очередь воспользовались гравитацией, а вот интерпретировали сделанное собой неверно. Это не термодинамический (тепловой) двигатель, это двигатель гравитационный. И всему виной пористая перегородка. Изобретатели чуть-чуть не додумали свою конструкцию, не смогли перешагнуть через предрассудки в физике, а может это сделали специально, чтобы слава досталась нам.

Почему этот двигатель гравитационный? Потому, что именно гравитация обеспечивает четкое разделение воды и воздуха в каждом отсеке. Без силы тяжести, в невесомости всё бы смешалось и через некоторое время после выравнивания давления воздушных пузырей в обоих отсеках перемещение воды прекратилось, а точнее количество воды, переходящей с одной секции в другую, сравнялось бы с колическом воды, переходящей (просачивающейся) в другом направлении. А вот гравитация, как сила, действующая в одном направлении, обеспечивает просачивание воды через пористую перегородку только из верхнего отсека в нижний, а воздушный пузырь в нижнем отсеке восстанавливая нарушенное равновессие перегоняет излишек воды из нижнего отсека в верхний. И пока фонтан Кулибина будет вертикально стоять в поле тяжести, пока будет над водой воздушный пузырь в качестве пневмопружины, вода будет циркулировать именно по этому «маршруту».

И дело здесь не в зависимости скорости испарения воды в зависимости от температуры окружающей среды. Дело здесь в первую очередь в зависимости проницаемости пористой мембраны от температуры окружающей среды и давления газа в газовых пузырях. Хотя температура окружающей среды влияет на давление газов над водой, среди которых большую роль начинают играть пары самой воды, но если бы мы налили в этот прибор масло и поставили пористую перегородку, пропускающую масло, но не пропускающую воздух (газ), то зависимость скорости перемещения масла из верхнерго отсека в нижний и из нижнего в верхний была бы не так выражена. К сожалению такой опыт не проводился.

Поэтому дальнейшее усовершенствование фонтана Кулибина (кольцара Лазарева) в агрегат, способный быть источником энергии, должно заключаться в том, чтобы перестать играть в игры, а построить установку, по размерам сопоставимую с генератором на ТЭЦ или ГЭС. При этом мы получим огромную цистерну, например, диаметром 10 метров и высотой в 30-50 метров. И главное в этой установке – «мембрана», позволяющая воде стекать из верхней секции в нижнюю, но не позволяющая воздуху из нижнего отсека попасть в верхний отсек. А это уже чисто инженерная задача.

В качестве «мембраны» можно использовать многометровый слой песка или использовать более сложный фильтр, в котором предусмотреть улавливание воздуха и возврат его (перекачивание) в нижний отсек, если какая-то часть его из нижнего отсека сумеет подняться внутрь «мембраны». Перекачка воздуха много энергии не потребует, но позволит поддерживать давление газа (воздуха) в отсеках на заданном уровне. А через песок вода сможет протекать в большем объеме, чем через керамику. И таким образом мы получим увеличение мощности установки.

В качестве «мембраны» можно использовать систему трубок, примерно так, как показано на рис.2.

Давайте подумаем, а будет ли работать такое устройство? Предположим, что оно работает. Под действием силы тяжести вода будет перетекать из внешнего отсека в нижний по изогнутой трубке. Воздух из нижнего отсека по данной трубке попасть в верхний отсек не сможет, так как фактическое давление в трубке будет во много раз выше давления воздуха в нижнем отсеке. А вот выдавить часть воды из нижнего отсека в верхний сжавшийся воздух сможет. Кроме того поток воды не позволит воздуху нижнего отсека двигаться по трубке в верхний отсек. Усилить этот эфффект можно установкой на конце трубки сопла с меньшим диаметром, что еще больше усилит скорость истечения воды, а если установить на конце трубки турбину Сегнера, то это создаст практически непреодолимую преграду для воздуха. Итак, устройство работать будет.

При анализе процессов в таком кольцаре Лазарева необходимо помнить, что система, кроме силы гравитации, полностью замкнута сама на себя. В отсеках давление будет уравновешиваться и большой разницы давлений между верхней и нижней секцией не будет. Ибо сколько воды будет сливаться из верхней секции в нижнюю, столько же воды тут же будет переливаться из нижней секции в верхнюю. И этот процесс будет происходить, пока кольцар будет стоять вертикально в поле тяготения Земли. При этом никакого расходования энергии гравитационного поля происходить не будет, ибо само наличие гравитационного поля Земли не зависит от того, используем мы колцар или нет. Гравитация или есть, или её нет. И сила тяжести зависит только от массы Земли и массы тела в поле тяготения Земли. Сила, как уже я отметил выше, является первичным фактором в любом процессе. Есть сила, значит будет и работа, будет и энергия. Только надо суметь найти способ противопоставить силе тяготения другой силу, в данном случае этой второй силой будет сила газовой пружины, газовых пузырей в верхнем и нижнем отсеках. В верхнем отсеке давление газа (воздуха) будет стремиться уменьшиться, а в нижнем отсеке давление газа будет стремиться увеличитсься. Поэтому стекающую в нижнюю секцию воду будет чем поднять наверх без применения дополнительного устройства, не привлекая дополнительные источники энергии (движения). Фактически за двоих будет работать гравитация, под действием которой вода будет стекать в нижнюю секцию, сжимать воздух в нижней секции и уменьшать давление воздуха в верхней секции, а воздушные пузыри содружественно будут перекачивать воду из нижней секции в верхнюю. И теперь остается либо подключть генераторы к турбинам Сегнера, либо подставить турбину под поток воды в верхней секции. И мы получаем практически вечный источник энергии. Либо то и другое.

Естественно, такак система потребует своей технологии обслуживания. Вся система, скорее всего, при работе должна быть герметически отделена от внешней среды, иначе содружественная «работа» секций может нарушится. Вполне возможно придется постоянно контролировать давление газа (воздуха) в секциях, а при необходимости газ (воздух) можно будет подкачивать (откачивать или перекачивать из одной секции в другую). А вот топлива такой установке не понадобится.

Есть ли в Природе аналог фонтану Кулибина? Наверное, многие скажут, что нет. А если подумать? Представим, что у нас высокая гора, под горой озеро, а под озером изолированная от внешенй среды пищера, в которую просачивается вода из озера, создавая на потолке пищеры красивые сталактиты. Далее вода стекает в подземный ручей, который уходит куда-то в глубину, под скалу, под гору, где уже образует подземное озеро, но без газового пузыря над ним. Далее вода обнаруживает над этим озером узкий проход, ведущий на самую вершину горы. И если по каким-то причинам давление газов (воздуха) в пещере со сталактитами окажется высоким, то вода будет постоянно выдавливаться на вершину горы и оттуда стекать в озеро. Далее цикл повторяется. И мы еще долго будем восхищаться красивым водопадом, считая его существование настоящей фантастикой.

А теперь бы хотелось сделать предположение, что один из вариантов гидротарана Марухина-Кутьенкова, вот такой (Рис.3), похоже сделан по образу и подобию фонтана Кулибина, только верхняя секция сообщается с атмосферой.

Теперь приводим, как этот гидротаран, мощностью в 1 кватт, видится мне после установки в какой-нибудь аквариум (рис.4). После установки гидротарана в аквариум остается накачать воздух в нижний отсек, пережать зажим и тем самым создать в нижнем сегменте над водой воздушный пузырь, который в последующем будет с помощью гравитации перекачивать воду в турбину Сегнера. Не исключено, что вода сливается сверху вниз тоже через тутбину Сегнера, которую нетрудно разместить внутри гидротарана, в отсеке с воздухом. Отсюда такая большая мощность для этого маленького устройства. Настоящий водопад в миниатюре.

Так ли это, может ответить только Марухин с Кутьенковым. Не исключено, что их гидротаран в цистерне диаметром в 2 метра и высотой в 8 метров уже сделан полностью герметичным и по схеме, близкой к той, что показана на рис.2. А на рис.3 приведена игрушка, на которой Марухин с Кутьенковым проверили свою очередную идею. Не исключаю, что они внимательно читают наши форумы, выбрали перспективную идею, одну из обсуждаемых нами, и реализовали её. И нам ничего не мешает на собственном опыте убедиться, что фантан Кулибина (кольцар Лазарева) это не игрушка, а мощный гравитационный генератор энергии, основная масса которого приходится на рабочее тело – воду. И если её хорошо раскрутить, то получим аналог колеса Орфира. Надо только пошевелить извилинами и поработать руками.

Источник

Фонтан Кулибина

Фонтан Кулибина как генератор энергии.

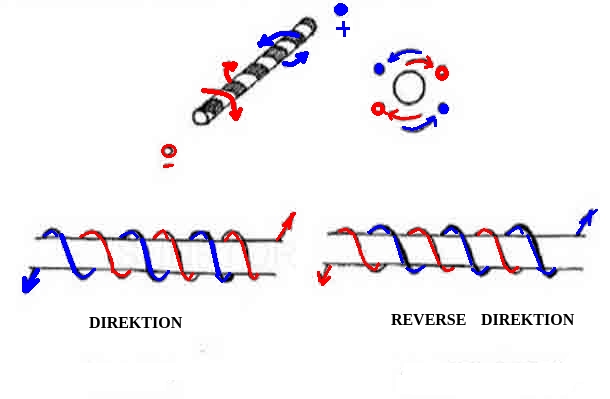

В верхней части фонтана поле закручивается по часовой стрелке, поток центростремительный, заряд концентрируется по центру сосуда. Гравитационная составляющая направленная вниз.

В нижней части фонтана поток центробежный, более разряженная среда, заряд концентрируется по стенкам сосуда. Поэтому в трубке по центру будет подсос, из-за создавшегося «биовакуума», (в терминах Шаубергера). Так как воздух разряжен капли будут отрываться от поверхности воды, будет происходить ИСПАРЕНИЕ. Это и есть Левитативные силы направленные вверх.

Трубку можно рассматривать, по аналогии с проводником Тока, на концах её также разный потенциал по массе заряда. Вокруг трубки закручивается левая эфирная спираль, которая поднимается вверх и тянет за собой воду, как винт Архимеда.

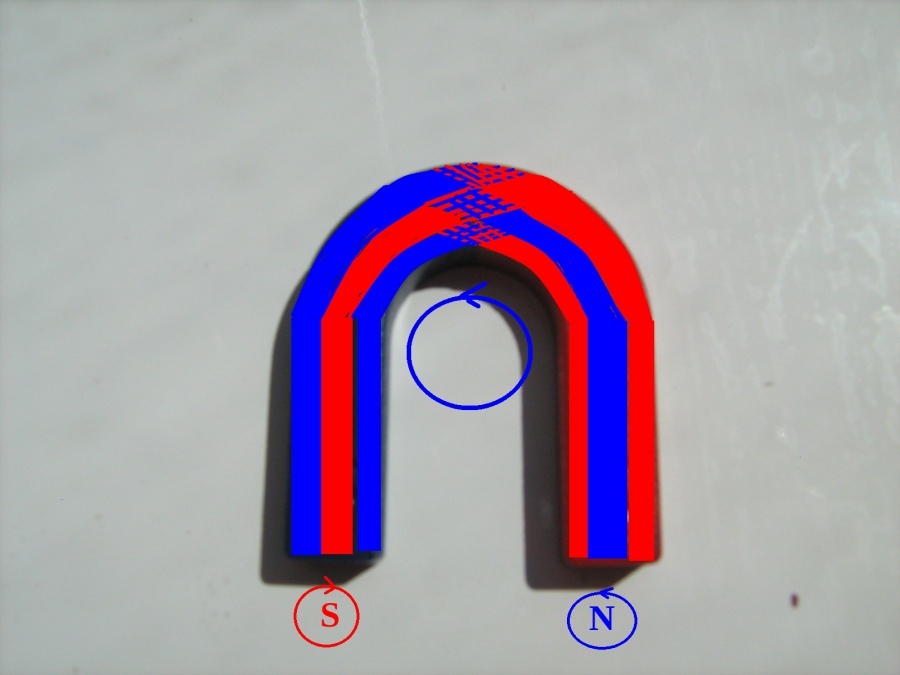

Мембрана, это граница сред, здесь полярность изменяется в трубке, как в подкове магнита.

САМОПОДЪЁМ ЖИДКОСТЕЙ В ЭНЕРГОПОТОКАХ

До настоящего времени считается, что соки дерева могут подниматься вверх по капиллярной системе на высоту не более 30 м. Однако на Земле растут деревья высотой до 100-110 м (секвойи, дугласова пихта, эвкалипты). На территории России деревья достигают высоты 40-50 м.

Научно признанного объяснения подъёма жидкости свыше 30 м нет. Какие же невидимые силы участвуют в этом процессе?

Прежде всего — это энергия Земли. Известно также, что нижний слой земной атмосферы имеет уплотнённый приповерхностный эфирный энергослой толщиной около 20 см, видимый иногда в виде марева. Его эфирный поток наиболее активно поднимается вверх у гор, возвышенностей, строений, деревьев. Поднимаясь вдоль ствола дерева, он играет важную роль в жизни растения и движении в нём соков.

Такие силы также заключены в самом семени растения, взаимодействующие с окружающей средой. Эти силы начинают проявляться, как только семя попало в благодатную землю. В прорастании семени растения участвуют энергопотоки, противоположные по знаку и по направлению, подобно полярности постоянного магнита. Один из энергопотоков увлекает росток стебля вверх к поверхности земли, а второй направляет корневую часть вглубь земли. С ростом дерева формируется и растёт в своих размерах тонкая энергоструктура дерева со своей аурой, иммунной и другими системами жизнедеятельности. Известно, что энергополевую структуру (ауру) имеют все материальные тела от атома и клетки до человека, планеты, Вселенной. Обладает тонкими энергополями и дерево (см. ниже рис. 7). Их можно видеть, ощущать и фиксировать приборно, фотографировать, включая и метод супругов Кирлиан. Наиболее известными энергополями дерева являются стоячие волны, которые концентрическими кругами отходят от ствола дерева на значительное расстояние. С ними обычно знакомят детей в школе для обеспечения безопасности от поражения молнией при грозе. В жизни дерева каждый слой волны выполняет свою определённую функцию взаимодействия с окружающей средой. Внутри слоя волны рука человека ощущает тепло (человек получает энергоподпитку), а на границе слоёв ощущается чёткий холод (у человека идёт отбор энергии). Непосредственно у поверхности ствола дерева имеется плотный приповерхностый энергослой (ПЭ), который поднимается вверх правой или левой закруткой по спирали, о чём лесоводы хорошо знают. Левизну или правизну этой спирали можно определить по расположению веток на стволе. Вертикальный приствольный энергопоток у комлевой части дерева захватывает с поверхности земли статическую энергию земли и доставляет её к кроне вместе с соками корней. Эти энергопотоки вдоль ствола и веток дерева являются той основной силой, которая совместно с капиллярной системой осуществляют движение соков внутри дерева на большую высоту. Эти же энергопотоки являются экраном от излишнего испарения влаги при жаре. В обратном направлении, от кроны вниз к корням, внутри дерева поступает атмосферная энергия, необходимая для жизни. В древних письменных источниках корневая система сравнивалась с желудком, комель — с горлом, а крона — с лёгкими животных. Надземная и подземная части дерева имеют свои, но взаимодействующие между собой энергосистемы. Здесь просматривается важная закономерность в том, что внешние энергопотоки в дереве текут от толстой части ветки (ствола) к вершине её тонкой части, но одновременно навстречу протекает более тонкая энергия противоположного знака.

Энергополя дерева в какой-то мере сравнимы с силовым полем постоянного магнита. Надземная и корневая части дерева различны по знаку и направлению, как северный и южный полюса у магнита. Экваториальная плоскость магнита проходит по его середине, а у дерева — через комлевую часть, по поверхности земли. При этом, северный полюс магнита сравним с вершиной дерева, а южный — с корнем. Дальнейшие сопоставительные исследования энергопотоков дерева с силовым полем магнита позволит лучше понять их энергетическую составляющую и открыть кое-что новое, скрытое от нас. Известно, что северный полюс магнита окутан синеватым туманом, а южный — красноватым. При этом северный полюс магнита притягивается к правой руке, а от левой отталкивается. Южный полюс взаимодействует с левой и отталкивается от правой руки. Аналогия должна быть и с деревом.

Объёмные исследования, проведённые за последние десятилетия (см. книгу И.Г. Катюхина «Магнитная система Солнца», М., 1995 и мои исследования), выявили интересную структуру энергополей вокруг магнита (рис. 6). Магнитные силовые линии северного и южного полюсов в месте их схождения в средней части магнита (экваториальной плоскости) создают возбуждение, которое способствует более активному энергетическому обмену наружного энергопояса магнита (рис. 6б) с окружающей средой. Форма внешнего энергопояса позволяет фокусировать более тонкую атмосферную энергию по экваториальной плоскости к средней части магнита, где по кольцу вокруг магнита происходит схождение разнополярных силовых линий. В этом месте наблюдается повышенная концентрация железных опилок (порошка), электростатичность и наличие зон свободных от железных опилок по обе стороны от линии смыкания силовых линий. Любопытно, что к средней части магнита не притягиваются ни северный, ни южный его полюса, хотя в этой зоне протекают потоки каких-то тонких энергий. Аналогично этому в экваториальной плоскости дерева (её комлевой части) у поверхности земли тоже наблюдаются подобные процессы. Если между деревьями, отстоящими друг от друга на расстоянии 3-5 м, вырыть длинную канаву глубиной около 1,5 м, то между их комлями можно определить наличие активного энергослоя толщиной около 20 см. В нём ощущаются даже запахи деревьев. Между деревьями идёт обмен энергоинформацией.

По аналогии с магнитом у дерева роль внешнего энергопояса выполняют стоячие волны. Дополнительно были выявлены энергополя корневой части моркови, лука, свеклы, капусты, имеющие наиболее простую форму и доступность исследования. Они являются своеобразными насосами (биомагнитными соленоидами), взаимодействующими с наземной частью растений. (См. рис. 1, 2, 3, 4, 5.)

В наше время хорошо известно, что огромные массы воды в морях и океанах, в слоях земной атмосферы и подземных слоях земной коры перемещаются энергетическими потоками, которые в горных условиях поднимают воду на многокилометровые высоты (о подземных энергопотоках см. книгу У. Файф и др. «Флюиды в земной коре», М., Мир, 1995).

Используя разные формы энергетических потоков, люди с древних времён вызывали восходящие потоки воды из-под земли на её поверхность. Известно, что Иисус Христос с помощью волшебного жезла (лист растения более 50 см) образовал энергетический канал (разряд), сделав пробой в скале и вызвав восходящий поток воды к поверхности земли. Подобные родники в древности создавали многие жрецы.

Из арабских источников известно, что около 1000 лет назад в Китае во множественном количестве создавались водные источники, которые использовались для образования ручьёв, а из них — рек.

В период похода персидского царя Дария в VI в. до н.э. его войска видели акведуки, на которые вода самотёком забиралась из реки Южный Буг и подавалась на поля, в сады. В качестве насоса были керамические трубы с неподвижными шарами и пирамидками внутри. До XX в. на Ладожском острое Валаам монахи пользовались колодцем, где вода сама поднималась вверх. К этим сообщениям можно относиться, как к легенде. Но вот в середине 70-х годов XX в. в Госкомитет по делам открытий и изобретений пришла заявка на изобретение, с помощью которого предлагалось делать колодцы, в которых вода самотёком будет подниматься на поверхность земли. Автор сообщал, что он построил в своём селе (в Горьковской области) несколько таких колодцев, которые можно увидеть в работе. Для вызывания самоподъёма воды вверх автор создавал по высоте скважины электрический импульс. После чего вода устремлялась вверх. Никто в Горьковскую обл. к автору не поехал. Заявку отклонили по причине «этого не может быть». До 1917 г. на о. Валаам тоже имелись колодцы с самоподьёмом воды.

Позднее, в 80-х годах XX в. учёные из Межведомственной лаборатории по проблемам биолокации провели успешные испытания по повышению производительности нефтяных скважин за счёт создания в них импульса энергопотока. Глубина скважины была очень большая.

Во всех примерах, упомянутых выше, присутствуют энергетические потоки, о которых мы не всё знаем, как и об энергетике (ауре) растений, животных, человека.

Сердце не является насосом

И.Е.Кольцов

Обычно в поэмах воспеваются подвиги отцов

и героев великих свершений прошлого,

но творцы и герои живут среди нас.

Согласно современной науке движение соков и жидкостей в деревьях (по капиллярной системе) могут подниматься вверх на высоту не более 28-32 м. Но на земле растут деревья до 80-120 м. Учёные пока не могут объяснить за счёт чего идёт подъём жидкостей на такую большую высоту.

Известно также то, что вода внутри гор поднимается вверх по наклонным и вертикальным пластам пород на высоту до 6-7 км и там выливается в виде источников. Гипотеза о том, что вода высоко в горах появляется в результате выдавливания её из глубин земли не обоснована. Любопытно, что у основания гор имеются большие трещины и пустотности (пещеры), но в них воды нет. Кроме того, результаты бурений сверхглубоких скважин в США и СССР (на Кольском полуострове и на Урале) показали, что на глубинах до 12,5 км имеются рыхлые пласты пород в коре земли. На глубине от 10 до 12,5 км температура была постоянной и составляла в пределах 200 ºC. Внутри Земли нет магмы и сверхвысоких давлений способных создать выдавливание воды.

С древних тысячелетий известно, что внутри многослойной коры земли существуют энергетические потоки (флюиды), которые перемещают воды в самых разных направлениях. Об этом, например, сообщают европейские и канадские учёные У. Файф, Н. Прайс, А. Томпсон в книге «Флюиды в земной коре» (М., Мир, 1951). Подобные энергопотоки флюидов также перемещают по поверхности земли даже тяжёлые валунные камни в горизонтальной плоскости и по наклонной снизу вверх. Такие места имеются в Азербайджане, на Дальнем Востоке, в США и в других странах. Есть места, где небольшие водные ручейки под действием энергетических потоков текут по наклонной вверх. Специалистам также известно, что в коре земли имеются как восходящие, так и нисходящие потоки воды, которые перемещают воды вверх и вниз. Всё это указывает на несостоятельность гипотезы о выдавливании воды из недр планеты. Известно также, что от земли вверх исходят энергопотоки (теллурические), особенно в местах разломов коры, шахтных стволов, колодцев, буровых скважин и т.д. В древности такие энергопотоки использовались для подъёма воды самотёком вверх посредством устройства вертикальных труб или скважин. До новой эры на местах Бугских и Днепровских порогов (Украина) над реками создавались каменные акведуки, на которые вода из рек поднималась вверх самотёком по трубам для последующей её подачи на поля и огороды. Подобные колодцы из труб были и у Валаамского монастыря (озеро Ладога). Даже в XX веке умельцы Нижегородской области делали колодцы из труб, в которых вода самотёком поднималась вверх.

Современная медицина пришла к выводу, что мышечная система сердца не в состоянии перекачивать кровь по широко разветвлённой системе. Что же в действительности перемещает кровь по крупным и мелким сосудам. Наши исследования показали, что в перемещении крови (как и лимфы) важную роль играют биоэнергополевые потоки. Этому способствует структура кровеносного сосуда, где по его центру протекает один вид энергии (Инь), а в его стенке находится другой вид энергии (Янь).

В организме человека имеются три основных энергоцентра (ЭЦ), которые функционально связаны с тонкими телами такими как: эфирное, астральное, ментальное, казуальное, просветлённое и физическое тело. Эти ЭЦ находятся: в тазовой части (ЭЦ-А), в груди (ЭЦ-В) и в нижней части бедёр ног (ЭЦ-С). Их местонахождения можно видеть на рис. 1. Соседние ЭЦ взаимодействуют между собой. Каждый ЭЦ ответственен за свою зону энергообеспечения, а именно: ЭЦ-А – от таза до груди, ЭЦ-В – от груди и выше, включая голову и руки; ЭЦ-С – от таза вниз до стоп ног. Помимо основных энергоцентров имеются дополнительные энергоузлы (ЭУ). Они повышает надёжность энергообеспечения.

Потоки крови в организме осуществляются с участием разветвлённой сверхтонкой энергетической сети – нади. Сосуды нади были открыты в 1962 г. в Корее. Энергопоток крови осуществляется посредством «биомагнитов»–конденсаторов, подобный из которых указан на рис. 2, взятый из книги А. В.Краева «Анатомия человека» (Учение о нервной системе, том 2, М., Медицина, 1978).

Аналогичными «биомагнитными» энергопотоками перемещается кровь по всем кровеносным сосудам, в том числе и внутри сердца. Этому способствует строение кровеносного сосуда, у наружной поверхности которого имеется один вид биоэнергии – Янь, а по центру сосуда энергия Инь (см. рис. 3). Волновая пульсация вызывает внутри сосуда повышенное давление на кровь. Благодаря наличию в сосудах клапанов односторонней направленности перемещение крови идёт в одном направлении. Структуру строения кровеносных сосудов необходимо изучать с использованием электронного микроскопа и физических приборов.

Сердце не является непосредственным насосом по перекачке крови. Согласно учениям Востока циркуляция крови в артериях и венах является результатом взаимодействия энергий Янь и Инь. Движение потока крови управляется этими же силами, которые связаны с двумя противоположными органами – лёгкими и тонким кишечником, представляющими собой два полюса энергии. Сердце не бьётся без наличия энергии и потока крови. Сердце, вероятно, является синхронизирующим органом циклического кровотока в теле человека. Общее управление кровоснабжением осуществляется из района тазовой части. Образование основной части биоэнергии человека происходит при участии тонкого эфирного тела, мышечной системы, костной структуры и позвоночника. Необходимо изучение процессов их взаимодействия. Из сказанного видно, что кровь (как и лимфу) движут энергопотоки, как у деревьев и в коре земли.

Теперь рассмотрим процесс подъёма соков в дереве. Известно, что из зерна растения, в период его прорастания, появляются два разнополярных ростка, из которых вырастают ствол и корень. Наши исследования показали, что обе эти разнополярные части растения получают энергоподпитку из энергоцентра, который находится внутри зерна, а затем и у взрослого растения (дерева) – внутри комлевой части (см. рис. 4). По сердцевине и коре дерева протекают тоже разные виды энергии. По этим же путям идут и соки дерева. Не исключено, что, используя земные восходящие потоки (или созданные искусственно), специалисты-умельцы смогут создать скважинные колодцы, в которых вода самотёком будет подниматься вверх.

Изучение всех потоков крови возможно через познание тонких энергополевых структур, окружающих и пронизывающих человека (в том числе в растениях и коре Земли). Специалисты для изучения энергопотоков имеются, но они разрозненны. Кто организует изучение этой решаемой проблемы, так необходимой?

Источник