Павильонный зал Малого Эрмитажа

Мы познакомились с несколькими замечательными залами Зимнего дворца. А теперь пройдем по уже знакомым нам Малому, Старому и Новому Эрмитажам.

В Малый Эрмитаж легче всего попасть из Фельдмаршальского зала Зимнего дворца. За длинным коридором, украшенным шпалерами, и за небольшой крытой галереей открывается нарядный и изящный Павильонный зал (рис. 24).

24. Павильонный зал

Сколько здесь света! Он льется из многих окон, его лучи преломляются в хрустальных подвесках громадных люстр, создают в них игру всех цветов солнечного спектра.

Есть что-то причудливое в отделке этого зала. Его колонны, поддерживающие легкие с круглыми балкончиками хоры, напоминают прозрачную аркаду арабского дворика. О подражании восточному стилю говорят и установленные у стен раковины-фонтаны, подобные тем, которые украшали дворцы восточных шахов. Собирающаяся в раковинах вода легкими каплями падает вниз. Музыкальность этого звука и красота сверкающих капель не раз вдохновляли поэтов. Вспомните Пушкина и его поэму «Бахчисарайский фонтан».

Часть пола Павильонного зала покрыта мозаикой из кусочков цветных стеклянных сплавов — смальт. Яркие краски не меркнут со временем, поэтому мозаику называют иногда «вечной живописью».

Мозаичная картина, вделанная в пол, скопирована русскими художниками с древнеримской мозаики, найденной при раскопках в окрестностях Рима. Она изображает фантастические сцены из античной мифологии. В центре — голова чудовища Медузы Горгоны, у которой вместо волос ядовитые змеи. Дальше по окружности — борьба греков с кентаврами — полулюдьми, полу- конями. По краю изображены фантастические морские существа: нереиды — дочери царя Нерея и тритоны — мужчины с рыбьими хвостами.

Художники создавали мозаичный узор по частям, небольшими участками. На дно плоских ящиков клали лист бумаги с нанесенным на него рисунком. По этому рисунку набирали из смальт мозаику. Когда она была собрана, ее заливали жидкой горячей мастикой и покрывали цементом — для скрепления. Закончив набор одного небольшого участка, приступали к другому. Сделав всю эту работу, мозаичисты вынимали изображение и с лицевой стороны шлифовали и полировали поверхность. Последняя операция так же, как и другие, требовала отличного знания техники, от ее выполнения зависело общее впечатление, производимое мозаикой.

Наша копия древнеримской мозаики, уменьшенная против оригинала вдвое, закончена и привезена в Петербург в 50-х годах XIX столетия. Она была передана архитектору А. И. Штакеншнейдеру, который тогда заново отделывал помещения Малого Эрмитажа. Мозаичная картина украсила пол Павильонного зала. Теперь здесь же находятся и другие мозаичные изделия — столы, являющиеся первоклассными образцами итальянской мозаики XIX века (рис. 25).

25. Мозаичный столик итальянской работы

Один из столов называется «Сутки в Риме». В центре столешницы помещены эмблема Рима — волчица, кормящая Ромула и Рема, и год изготовления мозаичного набора — 1839. Стол круглый, на нем по радиусам расположены большие и малые пейзажи — виды Италии. Каких разнообразных расцветок должны быть кусочки смальт, чтобы мастер мог изобразить смену освещения в течение суток! Взгляните, например, на площадь, в Риме, залитую солнцем. Здесь все выдержано в золотистых тонах. В глубине площади — собор св. Петра, в центре — обелиск. От него падает на землю короткая тень, указывающая, что наступил полдень. Не менее выразительно изображена ночь. На фоне темного неба — Колизей, освещенный луной. По склону холма — кустарники и деревья, их ветви раскачивает ветер. Среди развалин старинных зданий, справа, беседуют у горящего- костра два человека.

Мозаичный стол поражает своей нарядной многоцветностью и тщательностью работы. Делавший его мозаичист пользовался тонкими, заранее заготовленными брусками, получившими название «соломки». Цветные палочки бесчисленных оттенков лежали перед ним подобно набору красок живописца. Работая, мастер имел перед собой живописный образец, который копировал. Таким образом, римская мозаика являлась, по существу, воспроизведением картин, но в другом материале.

Нельзя не полюбоваться еще одним произведением мозаичного искусства — столиком «Морское дно». Здесь рисунок набран не из смальт, а из пластинок цветного полированного камня разных форм и размеров. Фон выложен из ярко-синего лазурита, раковины и различные морские растения — из беловато-серых и коричневых агатов, зеленых ониксов, красных кораллов, яшм разных оттенков, цветных мраморов и других пород камня. Такая мозаика получила название флорентийской, так как мастерские, в которых обрабатывали цветной камень, собирая из его пластинок картины, возникли во Флоренции.

В Павильонном зале можно увидеть мозаичные работы не только итальянских, но и русских мастеров. Например, стол, получивший всеобщее одобрение на Лондонской всемирной выставке в 1860 году, создан в технике флорентийской мозаики выдающимся мастером Петергофской гранильной фабрики Соколовым.

Соколов использовал небольшое число цветов. На фоне черного мрамора изображена птичка, набранная из маленьких пластинок цветных яшм. Гроздь винограда выполнена из прозрачного зеленоватого камня — благородного оникса, а колокольчики венка, обрамляющего изображение, — из лазурита.

Работы Соколова говорят о его высоком художественном вкусе и мастерстве.

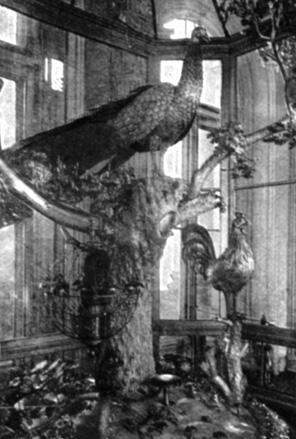

Привлекает всеобщее внимание диковинный бронзовый предмет, заботливо огражденный громадным стеклянным колпаком. Это часы «Павлин» (рис. 26). Как будто в сказочном саду, на сломанном стволе дуба сидит большая прекрасная птица. На одной из раскинувшихся веток висит клетка с серебряной совой. На соседнем пеньке — петух. Под деревом растут грибы, зреют круглые тыквы. А где же сами часы, как узнать время? Своеобразный циферблат помещен в шляпке самого большого гриба; медленно движущиеся цифры показывают время: часы и минуты.

26. Часы ‘Павлин’

Сложный механизм этих часов скрыт под холмиком, он приводил в движение не только диски с циферблатом, но и все фигуры. В точно рассчитанное время начинала вращаться клетка, а колокольчики позванивать, сова поворачивала голову, открывала и закрывала глаза, лапкой отбивая такт. И тогда павлин распускал свой золотисто-изумрудный хвост, быстро поворачивался и наклонял головку, а петух пел. Все это длилось несколько минут, затем бронзовые фигуры снова замирали на своих местах.

Часы «Павлин» выполнены знаменитым английским часовщиком XVIII века Джеймсом Коксом и куплены Потемкиным в подарок Екатерине II для Эрмитажа.

Но часы привезли в Россию в разобранном виде, и никто из иностранных мастеров, находившихся тогда в столице, не соглашался их собрать. Выполнил эту необычную по трудности и кропотливости работу знаменитый русский механик-изобретатель И. П. Кулибин. За несколько недель он привел «Павлина» в полный порядок * .

* ( В настоящее время часы по-прежнему находятся в полном порядке, но заводятся только для проверки состояния механизма.)

Редкостные часы всегда привлекали всеобщее внимание. В 1827 году в альманахе «Северные цветы» было напечатано стихотворение-фантазия «Волшебный сад», написанное современником Пушкина малоизвестным поэтом Глебовым. Вот отрывок из него.

Павильонный зал не всегда выглядел так, как сейчас. Когда архитектор Деламот закончил строительство Малого Эрмитажа, здесь все было иначе. Часть нынешнего просторного зала занимала небольшая гостиная, в которой собиралась приглашенная императрицей знать. К гостиной примыкали несколько маленьких комнат и зимний сад, где в кадках росли вечнозеленые деревья и кусты, жили южные певчие птицы, обезьянки, белки.

Одна из маленьких комнат служила столовой. При помощи особого механизма обеденный стол опускался в первый этаж и поднимался обратно, уже уставленный кушаньями * . Это было сделано для того, чтобы слуги не мешали отдыху и развлечениям императрицы и ее гостей.

* ( Такой подъемный стол, характерный для XVIII века, можно увидеть в павильоне «Эрмитаж» в Нижнем парке Петродворца.)

Екатерина II сама составила в шуточном тоне «Правила, по которым поступать всем входящим в сии двери». Они были вывешены у входа в Эрмитаж. Вот некоторые из них:

Конечно, эти «правила» — только одна из причуд императрицы, позволявшей себе иногда поиграть в «равноправие» и «простоту», да и то лишь с русскими вельможами и иностранными послами. Во всех других случаях Екатерина II поступала, как и все самодержавные цари.

Зимний сад не сохранился. С XVIII века уцелел примыкающий к Павильонному залу Висячий сад (рис. 27). Он устроен на крыше дворцовых конюшен и манежа. Фундамент сада — свинцовые плиты, на которые земля была насыпана таким толстым слоем, что и сейчас на ней могут расти не только цветы, но и кустарники.

27. Висячий сад

Около двухсот лет назад в этом саду росли даже ели и березы, но фонтана не было — его устроили лишь в начале XIX века. Тогда же поставили и скульптуру.

К Висячему саду примыкают галереи, в которых и теперь хранятся художественные сокровища Эрмитажа.

Источник

Эрмитаж восстановил фонтаны в одном из самых популярных залов музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж запустил после многолетнего перерыва отреставрированные фонтаны в одном из самых популярных у туристов залов — Павильонном. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Четыре мраморных фонтана в зале, в котором располагаются часы «Павлин», представляют собой вариации «Фонтана слез» Бахчисарайского дворца в Крыму. Чаши, встроенные в стену, выполнены из белого и цветного каррарского мрамора и украшены резными раковинами, из которых вода по капле стекает в мраморные бассейны.

«Долгое время эти фонтаны стояли, и считалось, что их не только невозможно, но и не нужно восстанавливать, что это очень трудно и что нехорошо пускать воду в залах. Прошло некоторое время, климатологи и техники сказали, что все можно сделать — видимо, мы находимся на новом техническом и экологическом этапе. И вот за довольно короткий срок наши службы восстановили четыре фонтанчика, и теперь они работают», — привела пресс-служба музея слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Павильонный зал Малого Эрмитажа задумывался как продолжение висячего сада, расположенного внутри здания на уровне второго этажа. Зал был создан в 1856 году архитектором Андреем Штакеншнейдером, который соединил в решении интерьера черты различных стилей: элементы мавританского искусства, архитектуры Возрождения и Античности.

Фонтаны в Павильонном зале перестали работать, когда во время прошлых реставраций помещения были частично демонтированы их трубопроводы. Тогда музейные работники пришли к выводу, что их лучше отключить, поскольку с течением времени плохо очищенная вода портила и загрязняла мраморные чаши, оставляя пятна ржавчины. Для возобновления работы фонтанов необходимо было отреставрировать мраморные порталы с чашами, днища бассейнов, на которых были сколы и трещины, восстановить металлические детали — капельники, краны, трубы и восстановить работу инженерной системы водоснабжения.

«Для водоснабжения фонтанов созданы две насосные станции, одна из которых расположена на антресолях, а вторая — на первом этаже Малого Эрмитажа под Павильонным залом. Предусмотрена система очистки воды, включающая грубую очистку от крупных частиц, тонкую очистку и стерилизацию воды. Выполнены работы по ремонту электрических сетей и автоматизация системы слива и подачи воды, управления работой фильтров», — говорится в сообщении.

Источник

Эрмитаж павильонный зал фонтаны

В Павильонном зале Малого Эрмитажа после реставрации запустили «фонтаны слез» — мраморные каскады резных раковин, вариации «Фонтана слез» Бахчисарайского дворца в Крыму. На постоянной основе сооружения не работали несколько десятилетий, хотя периодически их запускали в процессе ремонта.

Фото: предоставлено пресс-службой Эрмитажа.

«Долгое время эти фонтаны стояли, и считалось, что их не только невозможно, но и не нужно восстанавливать; что это очень трудно, и что нехорошо пускать воду в залах, — рассказал Михаил Пиотровский на церемонии открытия. — Прошло некоторое время, климатологи и техники сказали, что все можно сделать — видимо, мы находимся на новом техническом и экологическом этапе. И вот за довольно короткий срок наши службы восстановили четыре фонтанчика, и теперь они работают. Принято несколько замечательных инженерных решений, сделано два новых резервуара с водой, новые фильтры. Все это работает, и зал приобретает тот вид, который был когда-то давно, когда была оранжерея, когда вся анфилада являлась неким образом волшебного сада, который мы потихоньку воссоздаем».

Фото: предоставлено пресс-службой Эрмитажа.

Окна двусветного Павильонного зала с одной стороны выходят на Неву, с другой — в Висячий сад на крыше конюшен и манежа Малого Эрмитажа. Четыре мраморных фонтана, выполненные из белого и цветного каррарского мрамора, с одной стороны обрамляют лестницу на галерею второго этажа, а напротив — нишу. Мозаика в центральной части пола повторяет древнеримскую, оригинал которой находится в Музеях Ватикана.

Источник

elektrik_dv

elektrik_dv

Сегодня я расскажу вам о Павильонном зале Эрмитажа и покажу несколько фотографий сделанных мною и моей внучкой.Снимать нам было очень сложно из-за большого количества народа, а также освещения.Снимки получались с бликами,но что получилось.

Павильонный зал в Северном павильоне Малого Эрмитажа был создан в 1850-1858 г.г. (середине XIX в.) А. И. Штакеншнейдером.

В декаративном оформлении зала использованы мотивы «мавританского стиля».

Первоначально на месте зала были четыре небольшие комнаты Эрмитажа Екатерины II.

А. И. Штакеншнейдер убрал перегородки,уничтожив тем самым отделку павильона,выполненную Ю.М.Фельтеном и Д.Кваренги.Остались лишь стены здания,возведённого по проекту Ж.Б.Валлен-Деламота.

Колонны Павильонного зала,или, как он назывался при его создании,»Мавританского зала Ламотова павильона»,выполнены из карарского мрамора.

За центральной аркадой в пол вмонтирована мозаика,являющаяся уменьшенной в два раза против оригинала копией мозаичного пола,найденного в 1780 г. при раскопках терм (бань) древнеримского города Отрикулума (современный Отриколи) близ Рима.Копия выполнена в Риме в 1847-1851 г.г. мозаичистами Петербургской Академии художеств В.Е.Раевым,И.С.Шаповаловым,С.Ф.Фёдоровым (Худояровым) и Е.Г. Солнцевым.

Зодчий соединил в решении интерьера архитектурные мотивы античности, ренессанса и востока. Особую эффектность интерьеру придает сочетание светлого мрамора с позолотой лепного декора и нарядный блеск хрустальных люстр. Зал украшают четыре мраморных фонтана — вариации «Фонтана слез» Бахчисарайского дворца в Крыму.

Люстры золочённой формы с богемским хрусталём,выполнены французскими фирмами Пигара и Пайяра в 1850-х г.г.

В настоящее время в зале размещена экспозиция мозаичных столов середины XIX века итальянской и русской работы ,выполненных в разных техниках.

Вот уже более двух столетий собрание Эрмитажа украшает уникальный экспонат, неизменно вызывающий восхищение зрителей. Это — знаменитые часы Павлин. Фигуры павлина, петуха и совы, входящие в композицию автомата с часами, снабжены механизмами, приводящими этих птиц в движение.

В 1827 году в альманахе «Северные цветы» было напечатано стихотворение-фантазия «Волшебный сад»,написанное современником Пушкина малоизвестным поэтом Глебовым.

Вот отрывок из него:

Я зрел волшебный дивный сад.

И там в забвенье одиноком

На деревах во сне глубоком

Сидят павлин,сова,петух.

Но есть урочный краткий час,

Когда в саду вдруг тихий глас

Раздастся музыки небесной,

И спящих силою чудесной,

Мгновенно пробуждает он.

Сова взор дикий обращает

Вокруг себя; павлин густой

И длинный хвост раскинув свой,

Однажды быстро повернётся;

Петух кричит,но лишь прервётся

Волшебных звуков сладкий сон

И — прежние окамененья.

Создание механических птиц издавна привлекало изобретателей — еще в античные времена фигуры «поющих» птиц украшали клепсидры — водяные часы. В XVIII веке создатели автоматов стремились сконструировать такую систему, чтобы птицы не только пели, но и вели себя как живые и были изготовлены в натуральную величину. Так, в середине века вся Европа восхищалась механической уткой французского мастера Жака Вокансона, которая умела пить, есть, двигаться и вести себя самым естественным образом.

Самым известным творцом подобных механизмов во второй половине XVIII в. был лондонский ювелир и золотых дел мастер Джеймс Кокс. Богатая фантазия мастера рождала идеи, которые воплощались в жизнь мастерами и механиками его фирмы. Большое количество сложных автоматов, отличавшихся роскошью и разнообразием декора, было создано фирмой Кокса для европейских и восточных заказчиков. Настоящая слава пришла к Джеймсу Коксу в 1772 г., когда он открыл свой музей в Лондоне (Spring Gardens), где были выставлены многочисленные автоматы с фигурами экзотических животных, птиц, людей. Для реализации дорогих автоматов Кокс организовал лотерею: в 1773 году — в Лондоне, в 1774 году — в Дублине. В сохранившемся каталоге дублинской лотереи под номерами шесть и восемь значатся два павлина. Из описания экспонатов становится понятным, что эти парные автоматы отличались от эрмитажной композиции: павлин помещался на пне дуба, ствол которого обвивали две змеи. Отсутствовали фигуры петуха, совы и гриба с циферблатом часов.

История эрмитажных часов Павлин началась в 1777 году, когда в Петербург с визитом прибыла герцогиня Кингстон. В честь богатой и знатной гостьи в русской столице давались балы.

Г.А. Потемкин, встречаясь в свете с герцогиней, узнал о роскошных механизмах Джеймса Кокса. Отдавая дань страсти Екатерины II к собирательству, князь заказал знаменитому мастеру монументальный автомат с часами для Эрмитажа императрицы.

Для быстрейшего исполнения дорогого русского заказа Кокс, финансовые дела которого шли не лучшим образом, решил использовать уже готовый автомат дублинской лотереи с фигурой павлина. В композицию были включены петух, сова и часовой механизм, циферблат которого был помещен в шляпку гриба; и убраны змеи. В создании этого нового автомата Кокс использовал труд немецкого мастера, обосновавшегося в Лондоне — Фридриха Юри.

Часы Павлин прибыли в Санкт-Петербург в 1781 г. В бумагах канцелярии Зимнего дворца, где перечислены ценности, приобретенные императрицей Екатериной II в 1781 г., встречается упоминание о двух выплатах — от 30 сентября и 14 декабря — часовых дел мастеру Юри, за часы, доставленные из Англии. Сумма выплаты составила 11 тыс. рублей (ок. 1800 фунтов стерлингов) и была произведена из личных средств императрицы по письму князя Потемкина.

Часы были привезены в Россию в разобранном виде. Русский механик И.П. Кулибин по просьбе Г.А. Потемкина отреставрировал часы.

С 1797 г. и по сегодняшний день часы Павлин являются одним из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа. К тому же — это единственный в мире крупный автомат XVIII века, дошедший до нашего времени без изменений и в действующем состоянии.

Ю.Я. Зек, А.Д. Балина; М.П. Гурьев (механика);

Ю.Н. Семенов (музыка)

Ухтомский Константин Андреевич .

Виды залов Малого Эрмитажа. Часы Павлин в Восточной галерее

Источник

elektrik_dv

elektrik_dv