- 4. 3 . Экзогенные геологические процессы, обусловленные поверхностными водами

- 4. 3. 2. Эгп водохранилищ

- 4.1.5. Геологическая деятельность моря

- Лекция 7. Экзогенные процессы. Основные генетические типы отложений, их строительная характеристика (Геологическая деятельность морей, озер, болот, ледника)

- 7.1. Геологическая деятельность морей и морские отложения

4. 3 . Экзогенные геологические процессы, обусловленные поверхностными водами

Берега морей, озер и водоемов постоянно изменяют свои очертания под воздействием волноприбойных явлений, приливов и отливов, вдольбереговых и направленных течений, а также вследствие физического и химического воздействия воды и живущих в ней организмов на горные породы, слагающих берега.

Процесс изменения очертаний берегов морей и озер в результате их разрушения под воздействием главным образом волноприбоя называется абразией (от лат. abrasio – соскабливание). Абразия особенно интенсивна на крутых берегах, сопряженных с глубокими участками бассейна.

4. 3. 2. Эгп водохранилищ

Геологические процессы, связанные с устройством водохранилищ, по характеру очень близки к процессам, сопровождающим геологическую деятельность озёр: они также включают в себя переработку берегов и заиление водохранилищ.

Сущность процесса переработки заключается в том, что под воздействием абразии, вызываемой течениями, ветровыми и судовыми волнами и другими факторами, береговой склон водохранилища разрушается и вырабатывается новый профиль равновесия. В результате надводная часть берегового склона отступает и приобретает новые очертания, а в подводной части, в пределах зоны сработки уровня водохранилища и глубины абрадирующего действия волны, формируется абразионно-аккумулятивная отмель (бечевник)

Переработка — сложный процесс, состоящий из целого ряда экзогенных процессов, к которым относятся: обвалы, осыпи, оползни, эрозия, растворение и выщелачивание берегов, сложенных карстующимися породами, и т.д. Разрушение и размыв берегов водохранилищ при этом существенно отличается от аналогичных процессов на берегах морей и озер. Основной особенностью условий, в которых происходит переработка берегов, является сработка водохранилища и заполнение его весной.

Интенсивность переработки берегов зависит от площади поверхности и глубины водохранилища. Большую роль играют также состав, свойства и условия залегания горных пород береговых склонов и дна, первоначальные (до затопления) план и профиль берегов. В ходе переработки берегов водохранилища береговые склоны уполаживаются и одновременно в зоне колебаний уровня воды образуются прибрежные отмели. Эти процессы постепенно затухают, хотя временно могут усиливаться при наложении на абразию активных склоновых процессов, которые уменьшают полезную площадь земель, прилегающих к водохранилищам.

Заиление — это отложение наносов, влекомых и взвешенных, которые приносятся основной рекой и её притоками, непосредственно впадающими в водохранилище.

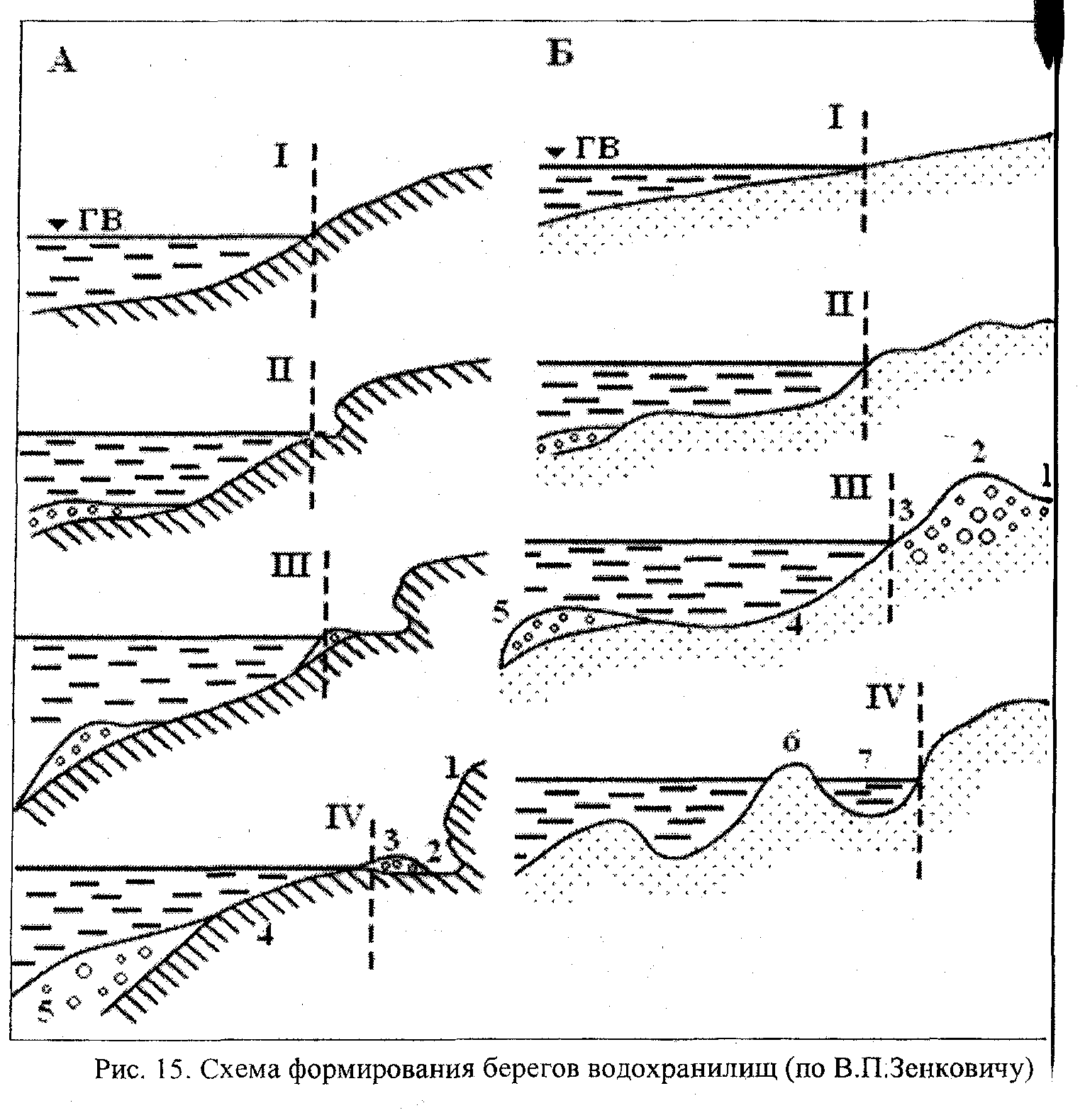

Берега водохранилищ могут быть абразионными или аккумулятивными. Абразионные сложены коренными породами, подвергающимися интенсивному подмыву и разрушению. Они имеют следующие характерные морфологические элементы: 1) береговой обрыв (клиф); 2) волноприбойную нишу; 3) пляж в виде узкой полосы переменной ширины,; 4) подводную абразионную отмель — террасу (бенч), сложенную коренными породами или прикрытую грубообломочным материалом; 5) подводную прислоненную аккумулятивную отмель (террасу) (рис. 15. А).

Аккумулятивные сложены песками, гравием, реже галечниками. Основные элементы: 1) надводная аккумулятивная терраса — приморская равнина; 2) береговой вал, сложенный рыхлыми песками, гравием, реже галечниками; 3) пляж, сложенный также рыхлым мелкообломочным материалом, формирующийся под воздействием волн прибоя; 4) подводная аккумулятивная береговая отмель с подводными валами (5) или выступающими выше уровня моря барами (6), иногда отгораживающими лагуны (7) (рис. 15. Б).

Рис. 15. Схема формирования берегов водохранилищ (по В.П.Зенковичу)

Источник

4.1.5. Геологическая деятельность моря

В морях и океанах постоянно совершается разрушительная и созидательная работа. Геологическая работа моря заключается в разрушении горных пород берегов и дна, переработке привнесенного с континентов реками материала, их перемещение и отложение, формировании огромных толщ различных осадочных пород.

Процесс изменения (разрушения) очертания берегов морей, океанов, озер называется абразия (соскабливание), а формирование береговой линии – переработкой берегов. Основными причинами абразии являются:

– различные течения – горизонтальные перемещения огромных масс воды (прибрежные, донные, – за счет разницы температур, солености, плотности, ветров);

– приливы и отливы – периодические колебания уровня воды (12 час. 16 мин.) за счет притягивающего влияния Луны и Солнца на Землю);

– морской прибой – волнообразные колебания – основная разрушительная работа.

– химическое воздействие воды (растворение пород и строительных материалов);

– разрушительное воздействие морских организмов (планктон, обрастая строительных конструкций их разрушает.

Поэтому деятельность моря у берегов велика. Там, где профиль равновесия не выработан, идут мощные процессы формирования берегов. Разрушаются молы в портах, причальные стенки, набережные и берег отступает (рис. 27).

Рис 27 падение в море участков берега шириной от 0,2 до 1 м (www.ironcross-cma.com)

Трансгрессия моря – наступление (берег погружается).

Регрессия – отступление моря за счет поднятия земной коры.

Причины – климатические (реки несут больше воды, осадки атмосферные, таяние ледников) и общегеологические (эпейрогенические движения) – прогибание или воздымание дна океанов и морей или отдельных блоков берега. Там, где профиль равновесия не выработан, идут мощные процессы формирования берегов. Разрушаются молы в портах, причальные стенки, набережные и берег отступает.

На скорость размыва влияет:

– геологическое строение берега (скальные – труднее разрушаются, глинистые – легче);

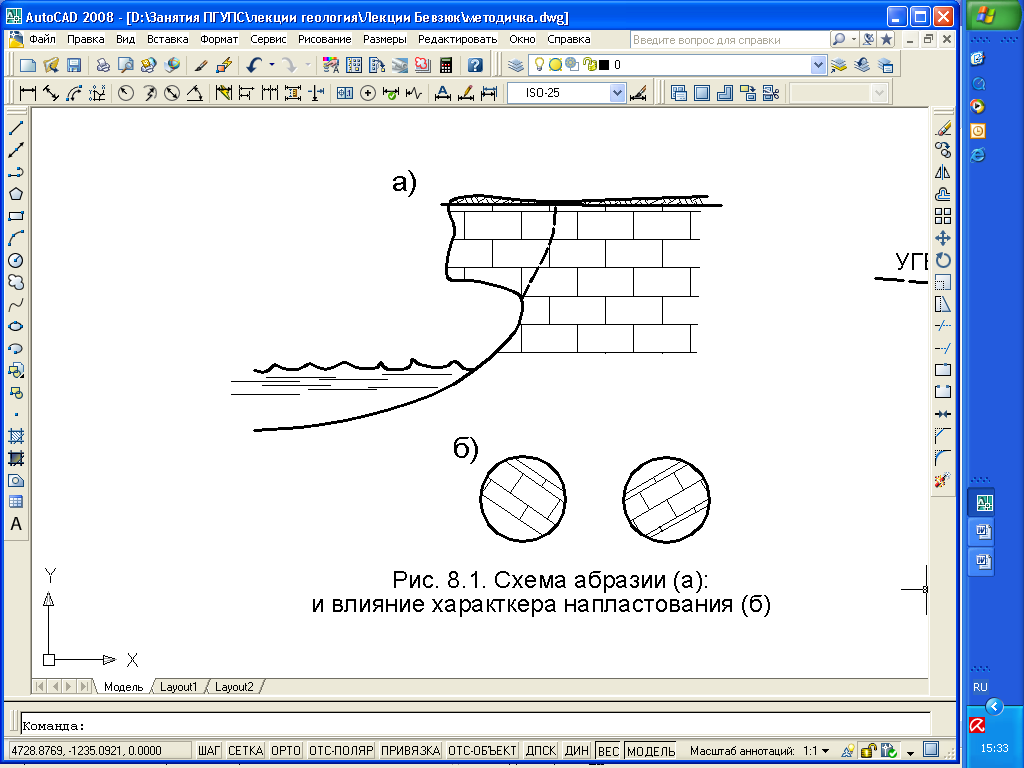

– характер напластования при прочих равных условиях (пологий угол падения от моря – быстрый размыв, пологий угол падения в сторону моря – медленнее, горизонтальное залегание – средний);

– наличие пляжей до 20 м – волны гасятся.

В результате абразии образуются волноприбойные террасы.

Меры борьбы с абразией.

Сохранение пляжей – даже небольшая полоса пляжа 10 м предохраняет берег от разрушения.

Пример того как деятельность людей усугубляет разрушительные геологические процессы – южное побережье Англии. Галечный берег залива Старт решили разрабатывать для добычи гальки как стройматериала. Уровень берега углубился на 5,7 м. сооруженная дамба для его защиты не дала результата и морские волны, ранее гасившиеся пляжем, уничтожили деревню на берегу.

Волноотбойные стенки (гашение волн), наружная сторона, обращенная к морю имеет криволинейную поверхность, железобетон, штучный камень.

Увеличение пляжа при помощи бунов (задерживают наносы, поперечные железобетонные стены, устанавливаются перпендикулярно или под углом к берегу) и волноломов (на глубине 3–4 м, на расстоянии 30–40 м от берега параллельно береговой линии),

Тетраподы (фигуры из бетона с 4 ответвлениями – хорошо закрепляются на берегу за счет конструкции, рис. 28).

Рис. 28 Балтийск, тетраподы(фото с сайта http://fotki.yandex.ru)

Морские отложения (mQ)

У берегов – обломочные породы различной крупности;

Зона шельфа (0–200 м.) – пески различной крупности, органогенные и химические осадки.

Материковый склон (от 200 – до 2000 м.) – органогенные осадки;

Океанической ложе (2000 – 6000 м.) – глубоководные илы и глины;

Глубоководные впадины (более 6000 м.) – глубоководные красные глины.

Морские отложения – хорошие основания. Исключение составляют – современные прибрежные илы.

Источник

Лекция 7. Экзогенные процессы. Основные генетические типы отложений, их строительная характеристика (Геологическая деятельность морей, озер, болот, ледника)

7.1. Геологическая деятельность морей и морские отложения

Масштабы деятельности морей и океанов огромны. Она проявляется в виде разрушения пород берега и прибрежной зоны, переноса этих продуктов, а также материала, вынесенного поверхностными водами. Образующиеся осадки совместно с остатками морских организмов и растений, солями и пр. со временем преобразуются в ОГП морского происхождения (генезиса).

В прошлые геологические эпохи многие участки, ныне являющиеся сушей, неоднократно на длительное время затапливались. Этим объясняется повсеместная распространенность морских отложений.

Процессы разрушения, переноса и отложения протекают по — разному на различных участках моря или океана. В этом отношении выделяются:

— материковая отмель (шельф) до глубины 200 м;

— материковый склон при глубинах 200…2500 м;

— океаническое ложе (2500…6000м);

Наибольшую разрушительную работу совершают ветровые волны – морской прибой; в меньшей степени приливно-отливные и прибрежные течения. Постоянные удары волн приводят к образованию волноприбойной ниши, затем к обрушению нависающих пород (рис.8.1). В результате морской берег разрушается и отступает со скоростью, зависящей от глубины у берега, строения и прочности пород. Обрушившиеся породы интенсивно обрабатываются водой и постепенно у берега формируется пляж, гасящий энергию волн и предохраняющий берег от дальнейшего разрушения.

Рис. 8.1. Схема абразии (а) и влияние характера напластования (б)

Разрушительная работа моря называется абразией. В результате ее на берегу образуются волноприбойные террасы, которые могут быть сложены как коренными породами, так и обломочным материалом. В связи с колебательными ТД и соответственно наступлением (трансгрессия) и отступлением (регрессия) моря указанные террасы могут располагаться как выше современного уровня моря, так и ниже его.

Для противодействия абразии применяются волноломы, волноотбойные стенки, буны. Большое значение имеют меры по сохранению пляжа или восстановлению его.

Геологическая работа моря приводит к образованию всех типов ОГП. При этом в разных зонах накапливаются осадки определенного типа.

У самого берега накапливаются наиболее крупные обломки – валуны, галька, гравий. На шельфе продолжается поступление обломочного материала, все более мелкого с увеличением глубины. Эта зона насыщена флорой и фауной, при отмирании которой накапливаются органогеновые осадки. В итоге здесь формируются пески, песчаники, илы, синие и черные глины, известняки.

В зону континентального склона поступает лишь пылевато-глинистый материал, участвующий в формировании химических и биохимических пород: мергелей, мела, известняков.

В глубоководную зону обломочный материал с суши не поступает. В образовании осадков участвуют растворенные в воде вещества, космическая пыль, продукты извержения подводных вулканов. Образуются красные глины, мел, кремнистые отложения. С учетом указанного порядка смены состава отложений для геологического разреза определенного участка можно установить, имело место наступление (трансгрессивный разрез – снизу вверх конгломераты, песчаники, известняки, глины) или отступление моря (регрессивный разрез с залеганием пород в обратном порядке).

Своеобразным видом морских отложений являются лагунные. Лагуны представляют собой отделившиеся мелководные участки моря, отрезанные косами и пересыпями, созданными вдольбереговыми течениями. Характер отложений в них зависит от климата, степени солености и др. Чаще всего это химические ОГП – сульфаты и галоиды.

Для морских отложений характерна высокая степень обработки и сортировки материала, правильная горизонтальная слоистость, большие распространенность в плане и мощность слоев.

В целом древние морские отложения обычно характеризуются значительной плотностью, цементацией и соответственно высокой прочностью и малой сжимаемостью. Однако при вскрытии они быстро выветриваются. Четвертичные морские отложения могут быть и слабыми, сильносжимаемыми. В качестве примера можно сопоставить характерные для района СПб верхнепротерозойские котлинские глины твердой консистенции (влажность 0,14; плотность 2,2 т/м 3 ; коэффициент пористости 0,45; показатель текучести -0,18; модуль деформации 39 МПа) и четвертичные литориновые , для которых перечисленные характеристики равны соответственно 0,46; 1,75; 1,81; 1,39 и 3,5. В особенности слабыми являются современные отложения типа морских илов.

Источник