- Ленский угольный бассейн: географическое положение, характеристика запасов, способы добычи

- Географическое положение

- Характеристика запасов

- Добыча

- Пожар на Сангарской шахте

- Спрос на уголь

- Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы (стр. 1 из 2)

- Проблема добычи угля

- Загрязнение воды и воздуха

- Основные экологические проблемы угольной промышленности и влияние на окружающую среду

- Проседание и эрозия почв при добыче угля

- Ленский угольный бассейн

- Экологические проблемы ленского угольного бассейна

Ленский угольный бассейн: географическое положение, характеристика запасов, способы добычи

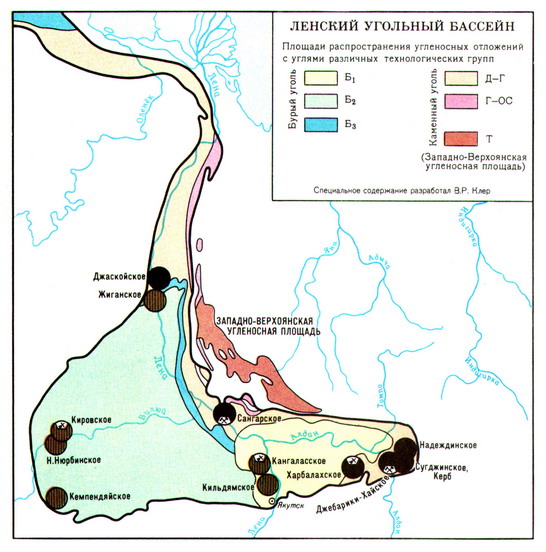

Ленский угольный бассейн — это второй, после Тунгусского месторождения, по площади и объемам ресурсов угольный бассейн. Территориально он расположен в республике Якутия, а также, частично, в Красноярском крае. Из-за своих характеристик, Ленский угольный бассейн входит в топ-10 самых перспективных угольных бассейнов России. История добычи угля в этой местности достаточно скудная. Первые данные об угле на территории современного бассейна появились еще в конце XIX века, но изучение и разведка началась лишь с 1927 года. Первые шахты появились лишь в 1930 году.

Географическое положение

Площадь бассейна, по разным оценкам, составляет от 400 до 750 тысяч км 2 . На его территории протекают реки Вилюй и Алдан, а сам он располагается между устьями рек Хатанги и Лены. Часть побережья моря Лаптевых также находится на территории бассейна. Климат на всей территории суровый, преобладает вечная мерзлота. Это также оказывается негативным фактором, усложняющим разработку месторождения.

Бассейн охватывает северную и восточную часть Сибирской платформы. Основными геологическими структурными элементами являются Предверхоянский, Предтаймырский прогибы, а также Вилюйская синеклиза.

Характеристика запасов

Балансовые запасы угля Ленского угольного бассейна на глубине до 600 метров составляют 1,8 млрд. тонн. Активно разрабатываются около сотни пластов, строение которых отличается большим разнообразием. Но прогнозируемый объем ресурсов, который может быть добыт в Ленском угольном бассейне, составляет 847 млрд. тонн. Это достаточно большие запасы, по сравнению с другими бассейнами. По своему составу — это угли бурые и отощенно-спекающиеся. Каменные угли распространены в основном на правом берегу реки Лены. Большая часть их — бурые, но изредка встречаются полуантрациты. На данный момент известно около 150 угольных пластов, 50 из которых имеют толщину более 1 метра. Сам по себе уголь содержит мало золы и серы, что делает его достаточно качественным топливом. Кокс из данного угля также обладает хорошими характеристиками. По удельной теплоте сгорания разброс достаточно большой: от 27,9 до 33,5 МДж/кг.

Добыча

Добыча в Ленском угольном бассейне ведется далеко не на всей территории, а лишь в нескольких месторождениях: Усть-Марсхинском, Кемпендяйском, Сого-Хайском, Кангаласском, Кильдямском, Таймырлырском, Чай-Тумусском, Огонер-Юряхском, Сангарском, Джебарики-Хайском, Чечумском. Добыча на многих из них на данный момент остановлена по тем или иным причинам.

Сегодня разработки ведутся лишь в двух шахтах (Джебарики-Хайская и Сангарская) и трех разрезах (Кангаласский, Харбалахский, Кировский). Мощность каждой шахты составляет около 800 тыс. тонн в год, а разрезов — 508 тыс. тонн в год. Суммарно весь угольный бассейн, по данным 1984 года, поставлял 1,6 млн. тонн, а сегодня добыча составляет 1,5 млн. тонн угля в год. Также стоит отметить, что на территории Ленского угольного бассейна существует несколько газовых месторождений, в частности, Тасс-Тумысское.

Пожар на Сангарской шахте

В 2000 году на Сангарской шахте случилось ЧП. Вследствие внутренних причин загорелось несколько пластов угля. К счастью, никто не пострадал, так как месторождение уже как два года было закрыто. Но все равно это была достаточно ощутимая потеря для всего угольного бассейна, ведь запасы этой шахты составляли примерно 20 млн. тонн. Спустя некоторое время было создано специальное предприятие для тушения пожара, которое боролось с ним в течение пяти лет, но безуспешно. К 2005 году финансирование данного предприятия прекратилось, и борьба с пожаром остановилась. К 2016 году огонь еще не был потушен. До сих пор нет каких-либо новостей о состоянии Сангарской шахты.

Спрос на уголь

Вся добыча угля на данный момент находится в руках частных добывающих кампаний: «Якутуголь», «Камчатлестоппром», «Корякуголь», «Дальвостуголь», «Уралуголь» и некоторых других.

Из-за своего географического положения уголь, добываемый здесь, достаточно дорого транспортировать в другие регионы страны. Учитывая, что местной крупной металлургической и энергетической промышленности вблизи Ленского угольного бассейна нет, то спрос на него крайне мал. Это сильно тормозит развитие объемов добычи такого перспективного месторождения. Но в будущем Ленскому угольному бассейну прогнозируют бурное развитие, ввиду его больших запасов и увеличения себестоимости разработки в других бассейнах.

Источник

Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы (стр. 1 из 2)

Главная / Экология / Добыча угля

Время на чтение: 5 мин

Угольная промышленность — это отрасль хозяйствования, включающая в себя добычу (шахтным или открытым способом), обогащение и переработку угля.

- Основные экологические проблемы угольной промышленности и влияние на окружающую среду Проседание и эрозия почв при добыче угля

- Изменение ландшафтов

- Подземные пожары

- Загрязнение атмосферы газами и твердыми частицами

- Загрязнение подземных и поверхностных вод

- Для человека

Уголь до сих пор является самым востребованным ископаемым — он находит применение в качестве топлива на многих предприятиях различных отраслей промышленности и в быту.

Проблема добычи угля

Многие экопроблемы начинаются еще во время добычи полезного ископаемого. Его добывают в шахтах, а эти объекты являются взрывоопасными, так как существует вероятность возгорания угля. Также во время работ под землей оседают слои грунта, возникает опасность обвалов, происходят оползни. Чтобы этого избежать, пустоты, откуда производится выемка угля, необходимо заполнять другими материалами и горными породами. В процессе добычи каменного угля изменяются природные ландшафты, нарушается почвенный покров. Не меньшей является проблема уничтожения растительности, потому что перед тем, как проводить добычу ископаемого, необходимо зачистить территорию.

Загрязнение воды и воздуха

Когда происходит добыча каменного угля, может произойти выброс метана, что загрязняет атмосферу. В воздух попадают зольные частицы и токсичные соединения, твердые и газообразные вещества. Также атмосферное загрязнение происходит во время сжигания ископаемого.

Добыча угля способствует загрязнению водных ресурсов в месте, где находится месторождение. Токсические микроэлементы, твердые вещества и кислоты проникают в подземные воды, реки и озера. Они изменяют химический состав воды, делают ее непригодной для питья, купания и бытового использования. Из-за загрязнения акваторий гибнет речная флора и фауна, а редкие виды оказываются на грани исчезновения.

Основные экологические проблемы угольной промышленности и влияние на окружающую среду

Основные риски угольной промышленности:

- наличие загрязняющих веществ;

- устаревшая технология производства;

- использование изношенного оборудования;

- высокая аварийность;

- развитие профессиональных заболеваний.

Вы знали, что по данным МЧС, около половины используемых угольных шахт взрывоопасны?

Проседание и эрозия почв при добыче угля

Извлечение горных пород приводит к проседанию почвы. Нарушаются сложившиеся биоценозы, что способствует эрозии почв.

К этому процессу причастны и образования депрессионных воронок, которые возникают из-за принудительного откачивания из шахт подземных вод. Их уровень сильно понижается, что ведёт к обезвоживанию верхнего почвенного слоя.

Основные источники загрязнения литосферы и возможные последствия

С помощью каких мер можно защитить почву от загрязнения?

Источник

Ленский угольный бассейн

Площадь Ленского угольного бассейна по одним источникам — около семисот пятидесяти тысяч квадратных километров, по другим – всего четыреста тысяч. Бассейн охватывает территорию Центрально-Якутской низменности, по которой протекает река Лена и два ее притока – Алдан и Вилюй, до устья Лены и ее впадения в море Лаптевых. По территориальной принадлежности это Якутская АССР и северо-западной части Красноярского края.

Поскольку бассейн располагается на северной и восточной частях Сибирской платформы, а так же – на части Верхоянского горноскладчатого сооружения, основными элементами его структуры являются Предверхоянский, Предтаймырский и Вилюйский прогибы.

Балансовые запасы составляют 1,8 миллиарда тонн, прогноз ресурсов – 847 миллиарда тонн. По аналитическим данным 2011 года в топе десятки перспективных угольных бассейнов России находится на шестом месте.

Известен Ленский угольный бассейн с конца девятнадцатого века, разрабатывается с первой трети двадцатого века, сейчас добываемый уголь используется только для местных нужд по расположению двух работающих шахт. Широкомасштабное освоение бассейна не ведется, так как связано с большой удаленностью месторождений от крупных потребителей угля.

Освоена далеко не вся территория, а только несколько месторождений: на западе – Усть-Мархинское, Кемпендяйское, в центре – Сого-Хайское, Кангаласское, Кильдямское, на севере – Таймырлырское, Чай-Тумусское, Огонер-Юряхское, на востоке — Сангарское, Джебарики-Хайское, Чечумское. Более ста пятидесяти угольных пластов, мощность половины которых колеблется в пределах одного метра, относятся к числу нерабочих.

Сегодня ведется разработка на пяти месторождениях двумя шахтами – «Джебарики-Хайской» и «Сангарской»- и в разрезах. Мощность каждой шахты — восемьсот тысяч тонн в год. По последним данным (они относятся к 1984 году) добыча составляла чуть более полутора миллиона тонн. Угли, залегающие в бассейне, бурые, каменные и коксующиеся. Здесь же находятся крупные газовые месторождения, в частности, Таас –Тумысское.

На сегодняшний день состояние угольной промышленности в России таково, что почти 100 процентов добывающих уголь организаций принадлежат к частным формам собственности. Прогнозируемое содержание угольных запасов в России сегодня составляет около четырех триллионов тонн, что составляет примерно 30 процентов всех мировых запасов. Объемы добычи угля превысили те рубежи, которые были намечены в 2003 году вплоть до 2020 года. Дальнейшая судьба Ленского угольного бассейна пока под большим вопросом.

Источник

Экологические проблемы ленского угольного бассейна

(краткая ознакомительная информация о проекте)

Разработка Проекта «Схема комплексного использования и охраны вод бассейна реки Лена» осуществлена экологической и водохозяйственной фирмой ООО «ВЕД» (г. Москва) в соответствии с государственным контрактом №С-10-08 ОТ 09.07.2010. Заказчик Проекта — ЛенБВУ Федерального агентства водных ресурсов.

В соответствии с Методическими указаниями по разработке СКИОВО (2007), Проект в составе шести книг содержит: общую характеристику речного бассейна; оценку экологического состояния и ключевые проблемы бассейна; целевые показатели; водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ; лимиты и квоты на забор воды и сброс сточных вод и Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна.

Общая характеристика бассейна р. Лена (Книга-1) разработана с учетом государственных водных и земельных реестров и кадастров, современных данных социально-гигиенического мониторинга, гидрохимического мониторинга поверхностных и подземных водных объектов по ВХУ субъектов Ленского бассейна, а так же с учетом государственных прогнозов социально-экономического развития РФ и субъектов РФ бассейна р. Лена на период до 2025 года.

Недостающая информация запрашивалась через ЛенБВУ у соответствующих водопользователей бассейна. Гидрогеологическая характеристика Ленского бассейна по ВХУ и оценка состояния и режимов использования подземных вод выполнены Якутским Учреждением РАН «Институт мерзлотоведения Сибирского отделения РАН».

Оценка экологического состояния Ленского бассейна по ВХУ и субъектам ФР бассейна, представленная в Книге-2, позволила выделить и наметить способы решения ключевых проблем:

- необходимость достижения и сохранения природного качества поверхностных вод по всем ВХУ

- восстановление и сохранение продуктивности популяций промысловых видов рыб

- истощение и загрязнение подземных вод

- несоответствие воды поверхностных источников хозяйственно-питьевого назначения требованиям качества питьевых вод по химическим и микробиологическим показателям

- проблема защиты населения и объектов экономики от наводнений и обрушения берегов

- проблемы организационного характера, связанные с повышением эффективности мониторинговых наблюдений.

Эти проблемы, в целом носят экологический характер и водохозяйственном комплексе Ленского бассейна они стали выявляться в самом начале интенсификации урбанизации и промышленного освоения региона (с середины 90-х годов), что отражено в большом количестве научных публикаций по всем социально-экономическим и природоохранным аспектам бассейна.

Региональная значимость Ленского бассейна состоит в обеспечении оптимального функционирования приоритетного вида водопользования – рыбохозяйственного, максимально зависящего от природного качества вод (2-3 классы) при полной совместимости приоритетного качества вод с другими видами водопользования, и прежде всего, с хозяйственно-питьевым. Континентальная значимость Ленского бассейна состоит в обеспечении условий оптимального обитания и самовоспроизводства проходных и полупроходных рыб бассейна, гарантирующих существование рыбного промысла на всех арктических реках Дальневосточного региона (Книга-3).

Исходя из необходимости оптимального функционирования приоритетных видов водопользования и сохранения континентальной значимости, качество вод Ленского бассейна на этапе интенсивного промышленного освоения природных ресурсов и урбанизации должно сохраняться на уровне природного (незагрязненного) состояния. Естественные биологические и гидрохимические параметры вод должны рассматриваться в качестве целевых показателей (ЦП) экологического состояния речного бассейна.

Альтернативы такому определению целевых показателей качества воды Ленского бассейна нет и быть не может, т.к. иное определение ЦП неизбежно нанесет ущерб здоровью будущих поколений людей и явится подрывом устойчивости развития региона.

В разделе 2. Книги-3 дано экологически обоснованное определение природного качества вод по ВХУ и гидрологическим участкам Ленского бассейна:

- природное качество воды верховий р. Лена и системы её притоков соответствует 1–2 классу качества (чистоты), при трофическом статусе на уровне ксено-олиготрофии;

- природное качество воды р. Лена и её крупных притоков в среднем течении соответствует 2-му классу и олиготрофному уровню водных экосистем;

- природное качество вод р. Лена в нижнем течении соответствует 2 – 3 классам чистоты, на олиго – b — мезотрофном трофическом уровне;

- возрастание уровня трофии р. Лены в нижнем течении до b — мезотрофного – естественный процесс обогащения вод автохтонными веществами и аллохтонным стоком таежных и тундровых ландшафтов водосбора.

- необходимость сравнения параметров вод загрязненных участков с их естественным (фоновым) состоянием, что является единственным объективным критерием при оценке техногенного поступления проблемных для Ленского бассейна загрязнителей двойного генезиса: фенолов, железа, марганца, меди, цинка, ртути, свинца, соединений азота и фосфора, сульфатов, хлоридов и др.

- необходимость организации фоновых пунктов наблюдений, дополнительных к существующим в государственной сети наблюдений, в количестве около 20 пунктов.

- необходимость периодического проведения санитарно-гигиенической экспертизы уровня накопления токсикантов (Mn, Cu, Cr, Pb, Co, Cd и Hg) в тканях жилых видов рыб в районах горных разработок.

- необходимость внедрения в практику государственного мониторинга качества вод биологического анализа, который в мизерных масштабах ныне осуществляется только в рамках НИР региональных научных организаций.

издание единого информационного сборника по качеству поверхностных вод всего Ленского бассейна, повысит результативность всей системы мониторинга и облегчит планирование водопользования и природоохранной деятельности в бассейне.

Целевые показатели уменьшения негативного воздействия вод — снижение экономического ущерба и создание безопасных условий для проживания населения и развития экономики. Их достижение возможно за счет: усиления контроля хозяйственного использования опасных зон; выноса промышленных и жилых объектов из зон периодического затопления; превентивных мероприятий; проведения дноуглубительных и русловыправительных работ; строительства сооружений противопаводковой защиты населенных пунктов и объектов экономики по имеющимся проектам; разработки гидрологических обоснований и проектов на строительство сооружений противопаводковой защиты.

В качестве целевых показателей обеспечения населения питьевой водой в бассейне реки Лена к 2025 г . приняты ожидаемые результаты Программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода»: увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению с 45% до 69%; и снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих нормативным требованиям, с 7–15% до 2%. В качестве целевых показателей обеспечения населения системами водоотведения в бассейне р. Лена к 2025 г . также приняты ожидаемые результаты Программы «Чистая вода»: увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и водоотведению, с 51 до 69%; и увеличение доли нормативно-очищенных сточных вод с 58 до 89,3%.

Водохозяйственные расчеты (Книга-4) выполнены с учетом возможности нормативного водообеспечения населения и экономики при условии сохранения и реабилитации водных экосистем до уровня, близкого к их естественному состоянию в пределах экологически установленных уровней безвозвратного изъятия речного стока.

Почти во всех створах экологический попуск имеет приоритет, то есть в хозяйственных целях используются только объемы, превышающие экологический попуск. Удовлетворение нужд водопользователей в водных ресурсах за счет экологического попуска в створах не допускается (за исключением особых случаев: к примеру, требование энергетики Вилюйского гидроузла).

Расчет лимитов и квот забора воды из водных объектов и сброс точных вод изложены в Книге-5. Книга содержит информацию по лимитам забора водных ресурсов из водных объектов, по квотам субъектов РФ на забор воды, лимитам сброса сточных вод нормативного качества и квотам субъектов РФ бассейна на сброс сточных вод. Все расчеты выполнены по ВХУ, под бассейнам и по бассейну в целом.

Заключительная часть СКИОВО бассейна реки Лена – Книга-6 содержит Перечень мероприятий для достижения целевого состояния качества поверхностных вод бассейна, обеспечивающих оптимальное функционирование всех видов водопользования.

Состав водохозяйственных, водоохранных и других мероприятий принят на основании проработок, выполненных в региональных целевых программах: «Чистая вода», Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) до 2020 г ., проработок СКИОВР р. Лены (Книга 3). Противопаводковые мероприятия, 2006г). Более 80% планируемых затрат всех структурных и до 40% институциональных мероприятий приходится на мероприятия программы «Чистая вода», которая утверждена и реализуется в Республике Саха с 2011 года.

Мероприятия прошли слушания на заседании Бассейнового Совета Ленского бассейнового округа 29.06.2012и получили одобрение.Все редложения и замечания членов Бассейнового Совета Ленского бассейнового округа и специалистов ЛенБВУ учтены в последней редакции «Перечня мероприятий по достижению целевого состояния вод бассейна р. Лена на период 2012-2025 годов» (Книга-6) от 31.08.2012. Внедрение Перечня мероприятий, разработанных с учетом интересов всех видов водопользования, безусловно, позволит достигнуть целевого состояния Ленского бассейна к 2025 году.

Достижение возможно за счет:

- введения дополнительных мощностей очистных сооружений и нормативной очистки промышленных и бытовых стоков в первом и втором пятилетии;

- снижения негативного воздействия судоходства в первом пятилетии; достижения постоянного нормативного качества поверхностного стока селитебных зон;

- полной, в соответствии с проектной документацией, рекультивацией водных объектов и наземных экосистем в районах горных разработок в ближайшие годы, и др.

Индикаторами достижения целевых показателей являются: уровень реализации разработанных НДВ на водохозяйственных участках; снижение содержания тяжелых металлов в рыбах водных объектов районов горных разработок до естественного уровня и нормализация санитарно-гигиенических параметров поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого назначения.

Предложенный вариант достижения целевого состояния требует огромного финансирования, в объеме более 32 миллиардов рублей на пятнадцатилетний период. Это существенный, но единственный недостаток варианта мероприятий.

Предложения Ленского бассейнового округа по экологической реабилитации водных объектов в пределах различных населенных пунктов (Приложение 3 к Протоколу заседания Бассейнового совета Ленского бассейнового округа от 22.06.2012), без сомнения требуют незамедлительного решения. Однако, с учетом того, что санитарное состояние водоемов и берегов селитебных зон и зон рекреации (замусоренность берегов и самих водоемов, поступление сточных вод и др.) является предметом постоянного контроля и текущей работы структурных подразделений муниципальных образований, эта категория мероприятий не включена в Перечень мероприятий в СКИОВО по бассейну р. Лена. Санации водных объектов селитебных зон косвенно будут способствовать практически все мероприятия Перечня (Книга-6), но непосредственная их реабилитация (удаление бытового и строительного мусора, отвод стоков) должна планироваться и осуществляться за счет финансовых средств и трудовых ресурсов самих муниципалитетов по программам их социально-экономического развития.

Источник