- Естествознание.ру

- Искусство французских художников-барбизонцев

- Теодор Руссо

- Жюль Дюпре

- Констан Тройон

- Нарсис де ла Пенья

- Анри Арпиньи

- Жан-Франсуа Милле

- Шарль-Франсуа Добиньи

- Исидор Даньян

- Франсуа-Луи Франсэ

- Адольф Аппиан

- Рисование.ру

- Жюль Дюпре

- Жюль Дюпре. Рыбак под ивами

- Жюль Дюпре. Старый дуб

- Жюль Дюпре. Яркий день

- Жюль Дюпре. В море

- Жюль Дюпре. Лесной пейзаж

- Жюль Дюпре. Старый дуб

- Жюль Дюпре. Деревня ночью

- Барбизонская школа живописи. Французские художники-пейзажисты

- Искусство пейзажа

- История

- Особенности пейзажей

- Представители

- Значение

- Рейсдал

- Руссо

- Дюпре

- Де ла Пенья

- Милле

- Добиньи

- Другие барбизонцы

- Барбизонцы и Россия

Естествознание.ру

Искусство французских художников-барбизонцев

Пейзажи барбизонской школы Барбизонская школа состояла из художников, пишущих пейзажи. Она была названа в честь местечка Барбизон — мелкой деревни в лесу Фонтенбло, где значимую часть времени провели многие художники барбизонской школы. Пейзажи живописцев школы не особо яркие по цветовой гамме, они очень правдивы, но не избавлены от наивной романтической нотки. Картины барбизонцев определили фундамент, возникшего позже, импрессионистского течения, вывели последователей школы и многих других художников из собственных комнат к лону природы.

Художники-барбизонцы с уважением относились к работам таких выдающихся деятелей искусства, как Якоб ван Рёйсдаль, Мейндерт Хоббема, Ян ван Гойен, Клод Лоррен, Ричард Паркс Бонингтон, Никола Пуссен. Также на барбизонцев оказал значение ряд их современников, среди которых Эжен Делакруа, Гюстав Курбе, Камиль Коро.

Итак, перейдем к представителям барбизонской школы, ее вдохновителям и основателям.

Теодор Руссо

Теодор Руссо — главный вдохновитель живописи барбизонской школы. Создавал свои произведения во Франции, в том числе, провел много времени в Барбизоне и Нормандии. Самые выдающиеся произведения живописца были написаны, когда он жил в простой крестьянской хижине в Барбизоне. Среди значимых произведений, стоит отдельно выделить: «Выход из леса Фонтенбло. Закат» и «Дубы в Апремоне», обе картины, на сегодняшний день, находятся в Лувре.

Жюль Дюпре

Жюль Дюпре — художник, которому был очень приятен стиль Теодора Руссо, на творческое становление Дюпре большое значение оказала поездка в Англию и виды Констебля, а также он знал другого представителя барбизонского течения — Никола-Луи Каба. Случившееся позже, знакомство с Теодором Руссо, привнесло в произведения Дюпре больше реализма. Вместе с Руссо он писал картины до 1849 г., тогда и были написаны главные полотна Жюля Дюпре, среди которых: «Вечер» (1840-е годы; место хранения: ГМИИ), «Деревенский пейзаж» (1840—1844 годы; Эрмитаж), «Ланды» (1845—1850 годы; Лувр), «Старый дуб» (1845—1850; хранится в Мериленде).

Констан Тройон

Констан Тройон был знаком с Жюлем Дюпре и Теодором Руссо. Но в 1847 году он отправился в Голландию и на него произвели сильное впечатление полотна Поттера, тогда Констан Тройон отошел от пейзажа к картинам с животными. Картины Тройона: «Быки отправляются на пахоту. Утро» (1855г.; место хранения: Лувр) и «Отправление на рынок» (1859г.; хранится в Эрмитаже), являются выдающимся наследием в истории живописи.

Нарсис де ла Пенья

Нарсис Вержиль Диаз де ла Пенья поздно пришел к реалистичному изображению пейзажей. Продолжительное время он восхищался романтизмом в живописи и полотнами Антонио да Корреджо (живописец эпохи Возрождения). Создавал картины с сатирами и другими вымышленными существами, а его потрясающие работы вызывали воссторг в Салоне. Тесное знакомство с Руссо пришлось на 2-ую половину жизни живописца, они стали вместе писать полотна в лесу Фонтебло, и стилистический аспект живописи Диаза начал значительно меняться. Однозначно, поздние пейзажи Нарсиса де ла Пеньи стали значимым вкладом в преобразование художественного искусства, среди картин стоит отметить следующие произведения: «Лесная дорога» (1850-е, Эрмитаж), «Осень в Фонтенбло» (1872, место хранения: ГМИИ им. Пушкина), «Старая мельница около Барбизона» (хранится в частной коллекции), «Лес в Фонтенбло» (1867, Бордо), «Возвышенность в Жан-де-Пари» (1867 год, хранится в музее д’Орсэ), «Пейзаж с сосной» (1864 г.; хранится в Эрмитаже), «Дорога через лес» (1865—70, хранится в музее д’Орсэ), «Опушка леса» (1871, хранится в музее д’Орсэ).

Анри Арпиньи

Анри Арпиньи начал свою карьеру лишь в 27 лет. Но творческие способности Арпиньи были высоко оценены и приняты французской публикой за их живое исполнение и честность.

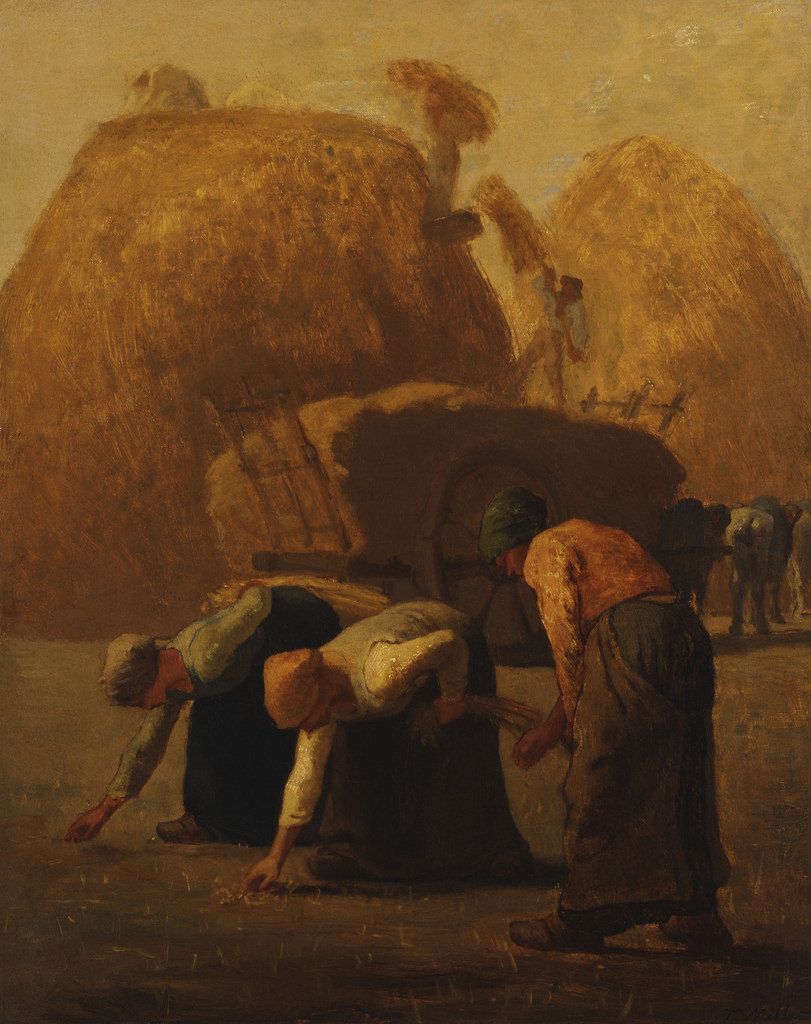

Жан-Франсуа Милле

Жан-Франсуа Милле был сыном простого крестьянина, что отличает его от большинства других художников барбизонской школы. Свое 1-ое произведение с фермерским сюжетом нарисовал в 1948 г. У истока творческой дороги восторгался работами Пуссена и Микеланджело, а самое большое влияние на Милле оказал художник Шарль-Эмиль Жак. Жан-Франсуа Милле являлся самым постоянным посетителем леса Фонтенбло из всех представителей барбизонской школы. Милле даже скончался в Барбизоне. Картины мастера удивительно реалистичны, среди полотен, стоит отметить следующие: «Анжелюс» (1857-59, хранится в музее д’Орсэ), «Собирательницы колосьев» (1857; Музей д’Орсэ), «Стога: осень» (1874 год, Музей Метрополитен), «Собирательницы хвороста» (1850-е, ГМИИ им. Пушкина), «Человек с мотыгой» (1863 г., Частная коллекция), «Уборка гречихи» (1868—1870 гг.; Бостон), «Сеятель» (1850, хранится в Бостоне), «Весна» (1868—1873 годы; Музей д’Орсэ).

Шарль-Франсуа Добиньи

Шарль-Франсуа Добиньи сделал основой своей рабочей деятельности картины сюжетного плана, на которые его вдохновила итальянская поездка. Шарль-Франсуа Добиньи был известным художником и иллюстрировал многие произведения ведущих писателей, таких как Виктор Гюго, Оноре де Бальзак, Эжен Сю, Поль де Кок и т.д. Склонность к правдивым пейзажам, появилась у живописца после встречи с Камилем Коро. Изображение света в произведениях Шарля-Франсуа, выделяет живописца среди барбизонцев и делает его картины более похожими на полотна представителей импрессионизма.

Исидор Даньян

Исидор Даньян любил реалистичные изображения природы и был воодушевлен полотнами Лоррена. Вообще, его стиль отличался как от барбизонцев, так и от творчества импрессионистов, ему свойственна эмалевая гладкость и частое применение в картинах исторических архитектурных строений.

Франсуа-Луи Франсэ

Франсуа-Луи Франсэ использовал в своих полотнах стилистику академизма и мифического изображения, что закономерно, ведь мастер начинал с создания иллюстраций к книжным творениям. Франсуа-Луи Франсэ пробовал рисовать полотна разнообразными материалами: углем, маслом, акварелью, чернилами. Он много экспериментировал с техническими аспектами рисования полотен, что хорошо видно в разнообразии его полотен.

Адольф Аппиан

Адольф Аппиан добился потрясающих результатов и как живописец, и как гравер. Его картины, нарисованные углем, ничуть не уступают по технике исполнения тем, что были созданы маслом. Выразительность черного цвета — вот в чем основная особенность его полотен.

К кругу художников-барбизонцев также относились: Каба (1812—1893 гг. ), Огюст Анастази (1820—1889), Дюпре (1816—1879), Эжен Сисери (1813—1890 годы) и ряд других. Ученики барбизонцев, в отличие от своих учителей, не привнесли значимых результатов и для многих остались неизвестны.

Источник

Рисование.ру

Жюль Дюпре

Художник Жюль Дюпре — еще один выдающийся мастер «интимного пейзажа», когда природа словно отражает настроение и чувства мастера. Как и большинство барбизонцев, Дюпре считал, что все явления и создания природы — поля, реки, деревья, человек и животные — неотделимы друг от друга. Но, также как и у Теодора Руссо, фигуры людей (и прочих обитателей сельской местности) на его картинах играют скорее вспомогательную роль.

Жюль Дюпре. Картины художника

Жюль Дюпре. Рыбак под ивами

1865-1867 гг. Национальная галерея

В этой картине блестяще передано ощущение свежести влажного воздуха. Возможно, недавно прошел дождь, тучи еще не разошлись окончательно, а небольшой водоем переполнен водой. Но увлеченный рыболов, забравшийся в гущу камыша, знает: после дождя обычно самый замечательный клев!

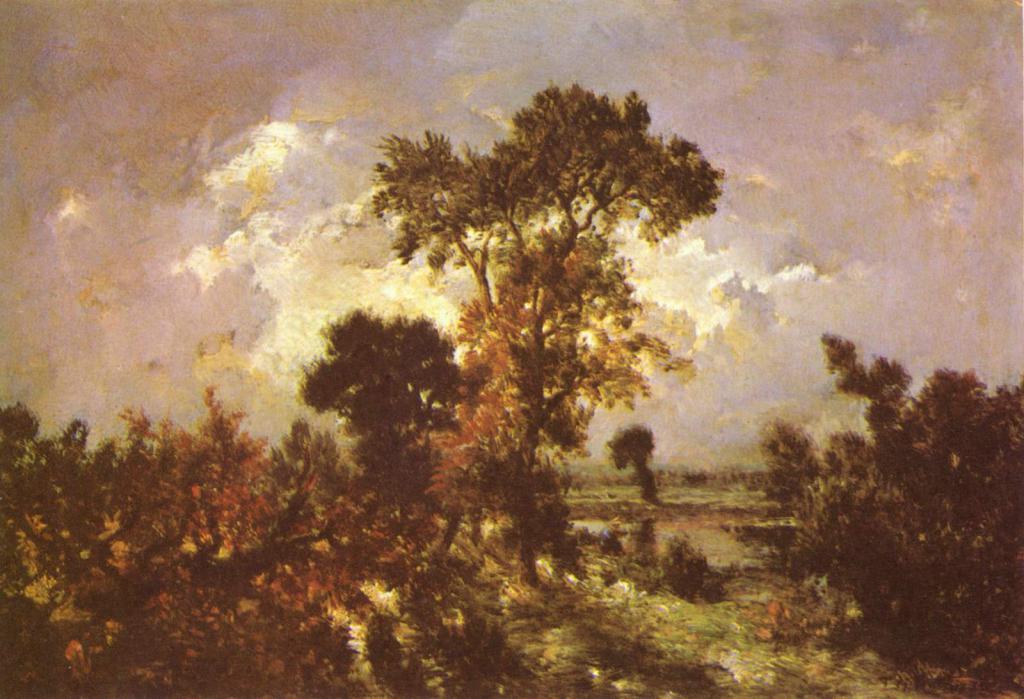

Жюль Дюпре. Старый дуб

1845-1850 гг. Художественный музей Уолтерса, Балтимор

На полотне «Старый дуб» доминирует могучее дерево — композиционный и смысловой центр картины. Линии его кроны повторяют очертания облаков, что, по отзывам одного критика, делает дуб похожим на предводителя призрачной армии.

Жюль Дюпре. Яркий день

Ок. 1835-1840 г. Художественный музей Уолтерса, Балтимор

На многих картинах Дюпре представлены типично французские сельские пейзажи. Но большинство зрителей, откуда бы родом они ни были — из России, Германии, Италии, — отмечают: эти полотна неизменно вызывают ощущение чего-то очень родного и близкого. Ощущение от пейзажей Дюпре сходно с тем, которое испытывает человек, долгое время находившийся вдали от родины и, наконец, навестивший отчий дом — такой привычный и любимый.

Жюль Дюпре. В море

1870 г. Художественный музей Уолтерса, Балтимор

Большинство морских пейзажей написаны Дюпре в Кайё-сюр-Мер — местечке на севере Франции. Художник бывал там почти каждый год, начиная с 1868-го, и запечатлевал море много раз — в солнечную погоду, в шторм, во время тумана. Борющиеся с непогодой лодки особенно впечатляли его.

Жюль Дюпре. Лесной пейзаж

1889 г. Рейксмюсеум, Амстердам

Картина практически полностью «соткана» из разных оттенков зеленого цвета — то более теплых, то более холодных, создающих эффект многослойное™, объема. За представленной на первом плане освещенной солнцем опушкой просматривается вход в лесную чащу — прохладную, темную и загадочную. Но в любом случае картины Дюпре не оставляют ощущения печали и настороженности — мир и гармония в них на первом месте.

Жюль Дюпре. Старый дуб

1870 г. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Еще одно из многочисленных изображений любимого барбизонцами дерева. В картине прослеживаются приемы, которые вскоре станут визитной карточкой импрессионистов: энергичные мазки, открытые цвета, явное стремление захватить и сохранить настроение момента. Полотна Дюпре редко отличались сложной композицией, но привлекали тонкостью передачи настроения и даже ощущений: не правда ли, с полотна словно дует теплый летний ветер?

Жюль Дюпре. Деревня ночью

1889 г. Рейксмюсеум, Амстердам

В этом произведении зрители иногда находят общие черты с картинами нашего знаменитого соотечественника Архипа Куинджи: тишина ночной деревни, волшебный лунный свет. Обоих художников отличало восторженное отношение к красоте природы и желание поделиться этой красотой.

Источник

Барбизонская школа живописи. Французские художники-пейзажисты

Барбизонской школой живописи называют группу французских пейзажистов. Свое имя школа получила в честь небольшой деревни Барбизон на севере Франции, в Фонтенбло. В этом местечке жили такие известные художники-барбизонцы, как Милле, Руссо и многие другие представители этого течения. Они в своем творчестве опирались на голландские традиции живописи, которые провозгласили Якоб ван Рейсдаль, Ян ван Гойен, Мейндерт Хоббема и многие другие.

Барбизонская школа пейзажа отталкивалась и от стиля французских пейзажистов, таких как Клод Лоррен и Никола Пуссен. Помимо прочего, на творчество барбизонцев немало повлияли их современники, которые не входили в группу – Делакруа, Коро, Курбе.

Искусство пейзажа

Пейзажем называют жанр искусства, где главным предметом изображения является природа, будь она нетронутой и первозданной или в той или иной степени преображенная рукой человека. Особенное значение отдается перспективе и композиции, а также корректной передаче атмосферы, световой и воздушной среды, ее переменчивости. В картинах барбизонцев нередко мелькали деревенские пейзажи – художники стремились запечатлеть красоту, их окружающую.

Пейзажи считаются достаточно молодым жанром живописи. Много столетий природу и окружающую среду изображали в дополнение к персонажам на картинах. Природа скорее использовалась в качестве декорации, будь то иконопись или сцены жанровых сюжетов.

Позднее, с развитием научного прогресса, а также накоплением знаний о перспективе, правил композиции и колористике, природные виды стали полноценным участником общей композиции картины. Со временем природа стала центральным объектом изображения, что вылилось в отдельный жанр.

История

Долгое время картины художников-пейзажистов представляли собой обобщенные, идеализированные образы. Большим рывком в осознании художником значения пейзажей стало изображение некой конкретной местности. Так искусство пейзажа отошло от воображаемых, идеализированных видов и стало более понятным и приятным глазу. Публика стала больше доверять видам, которые были им знакомы или напоминали им о чем-то, что они видели в реальной жизни.

В качестве живописного жанра пейзаж заявил о себе в сфере европейского искусства, несмотря на то, что на Востоке уже давно существовали традиции пейзажного рисунка, который имел под собой глубокую и цельную философию, выражающую отношение жителей Древнего Китая, Японии и других восточных стран не только к природе, но и к жизни и смерти. Однако восточное пейзажное искусство со временем оказало немалое влияние на европейские художественные традиции.

Картины французских художников и других европейцев XVII-XVIII веков – образец эстетических представлений о пейзаже. Произведения импрессионистов и постимпрессионистов стали кульминацией развития этого жанра.

Расцветом пейзажного творчества стало появление пленэрного пейзажа, который связан с созданием тюбиковых красок. Картины пейзажей маслом, которым было легко пользоваться и можно было брать с собой, подняли этот жанр на новый уровень. Ведь это новшество позволило живописцу выйти из своей художественной мастерской и работать на открытом воздухе, при натуральном освещении. Это значительно обогатило мотивы пейзажных произведений, а также приблизило искусство к простому зрителю: деревенские пейзажи стали более реальными и понятными простой публике.

Первые работы в предбарбизонском духе были продемонстрированы на Парижском салоне в 1831 году, буквально сразу после революции 1830 года. Особое внимание приковала к себе картина Делакруа под названием «Свобода на баррикадах». Еще через два года Руссо выставил свою картину «Окрестности Гранвиля», которую высоко оценил Дюпре. С этого момента завязывается их дружба, которая и положила начало формированию школы.

Особенности пейзажей

При господстве академизма пейзажи относили к «второстепенному жанру», но с приходом импрессионистов это направление завоевало свой авторитет. При взгляде на лучшие картины пейзажей маслом или любым другим материалом можно почти физически ощутить собственное присутствие в среде картины, практически почувствовать запах написанного моря, дуновение ветерка, услышать лесную тишину или шум листвы. В этом и заключается подлинное искусство.

Картины художников-пейзажистов изображают открытое пространство, которое включает земную или водную поверхность. Также на полотне могут присутствовать различные здания или техника, растительность, метеорологические или астрономические явления.

Иногда пейзажист может включить и фигуративные образы – людей или животных. Но обычно они изображаются в виде мимолетных ситуаций, являясь дополнением к изображению природы, а не главной ее частью. В пейзажной композиции им отводится скорее роль стаффажа, чем главных героев.

В соответствии с мотивом можно выделить следующие разновидности пейзажей:

- деревенский или сельский;

- городской (в т. ч. индустриальный и ведута);

- морской пейзаж или марина.

При этом пейзажи могут быть камерными или панорамными. Кроме того, пейзажные произведения различаются по характеру:

- лирический;

- исторический;

- романтический;

- героический;

- эпический;

- фантастический;

- абстрактный.

Представители

Французская деревня Барбизон, которая находится близ королевской резиденции Фонтебло, манит своими красотами пейзажистов уже много веков. Природа в этом месте сохранила свою нетронутую красоту, густые леса и успокаивающую тишину. Это место стало идеальной колыбелью для Барбизонской школы живописи, в которую вошли такие известные художники, как Т. Руссо, Ж. Дюпре, Д. де ла Пенья, Ф. Милле. В те времена их легко было встретить на тропинках местных лесов и деревень с мольбертом или блокнотом. Они были одними из первых, кто прибегнул в своем творчестве к пленэрным зарисовкам.

Также в Барбизоне бывали Г. Курбье, молодые К. Тройон, Шантрейль, Ш. Добиньи, а также известный скульптор А. Бари. Кроме того, поблизости, в местечках под названием Шайи и Марлотт, трудились такие мастера, как К. Моне, П. Сезанн, Сислей, Ж. Сера. Художники снимали здесь жилье и свободно творили – так в Барбизоне было написано немало подлинных шедевров.

Барбизонцы в природе видели не только эстетическое, но и нравственное начало. Они считали, что она облагораживает человека, в противовес развращающему городу. Многие из них называли Париж Новым Вавилоном.

Но во взглядах барбизонцев также наблюдаются противоречия: хотя они стремились к честному изображения природы, при этом отрицали реализм как художественное направление, считая его слишком топорным и прозаичным. Также они не признавали острой социальной или тем более политической направленности в искусстве.

Однако это противоречие легко объясняется, если усвоить, что барбизонцы обращали внимание не столько на внешний вид объектов, сколько на их суть, и именно поэтому намеренно «размывали» границы реальных объектов, отрицая реализм и обращая взгляд зрителя глубже, в значение

Значение

Начало XIX века стало временем борьбы романтизма и классицизма во французском искусстве. Академики признавали пейзаж в качестве фона, на котором разворачивается сюжетное действие с участием мифических персонажей. Романтики же создавали слегка приукрашенные пейзажи.

Когда на арену вышли барбизонцы, они привнесли новое значение пейзажному искусству: изображая реалистичную природу, они прибегали к мотивам своей родины с обыденными сюжетами, с участием обыкновенных людей, занятых своим повседневным трудом. Представители Барбизонской школы живописи создали особый, национальный реалистический пейзаж. Это стало огромным шагом в становлении не только французского живописного искусства, но и других европейских школ, которые вставали на рельсы реализма XIX века.

Значение барбизонцев заключается в создании реалистического пейзажа и подготовки творческой почвы для рождения импрессионизма. Характерным приемом представителей этой школы стало создание быстрого этюда на пленэре с последующим завершением работы в мастерской – этот прием предвосхитил подступающий импрессионизм.

Рейсдал

Якоб Исаакс ван Рейсдал – один из наиболее значимых нидерландских художников-пейзажистов. В отличие от множества художников XVII века, он особенно тонко чувствовал атмосферу и настроение пейзажа и активно выделял роль пейзажной детали. Хотя в этот век голландская живопись переживала расцвет в этой области, работы Рейсдала не утонули в этом многообразии благодаря особой экспрессии, колориту и разнообразию сюжетов его работ. Творчество этого художника оказало большое влияние на множество поколений европейских пейзажистов, в том числе на представителей школы барбизонской живописи.

С переездом творца в Амстердам его работы приобрели новое качество: его манера стала более величественной и богатой. Именно тогда впервые из-под его кисти появилось на свет ставшее знаменитым рейсдаловское небо, затянутое облаками. Эта деталь впоследствии стала настоящей визитной карточкой художника.

Но небо не перетянуло на себя все внимание: Якоб ван Рейсдаль с особой дотошностью изображал все детали видимой реальности и своих наблюдений. Многие его картины даже выделяются подробной топографической точностью, но иногда он обращался и к своему воображению. К примеру, это относится к его пейзажам с водопадами: Рейсдал никогда не бывал в тех местах, где можно было встретить водопады, но он писал их, опираясь на картины Аларта ван Эвердингена, который бывал в Норвегии и Швеции.

Так Якоб ван Рейсдал написал свои скандинавские пейзажи, при этом никогда не бывая тех краях – свои работы он сотворил, опираясь на творчество известных ему художников. Интересно, что эта его серия породила огромное количество подражателей, которые пытались сымитировать манеру Рейсдала, который сам никогда не был в Скандинавии.

Но наиболее известными стали лесные пейзажи Рейсдала – именно по ним становится очевидным его влияние на Барбизонскую школу. Однако намного сильнее он повлиял на английских авторов – особенно это заметно по работам Гейнсборо и Констебла.

Руссо

Основным вдохновителем школы стал Пьер-Этьен-Теодор Руссо 1812 года рождения. Впервые в Фонтенбло он прибыл в 1828-1829 годах и тут же принялся за написание этюдов. После Руссо отправился в Нормандию, где написал свои первые шедевры, среди которых «Рынок в Нормандии». Пять лет он странствовал по Франции, в том числе оставаясь некоторое время в Барбизоне и Вандее, где создал «Каштановую аллею». Теодор Руссо забирался даже в самые далекие места, которые не манили прочих художников – так он написал, к примеру, «Болото в Ландах».

Накануне революции он поселился со своим другом критиком Торе в Барбизне в крестьянском доме – там он и написал свои главные произведения. Постепенно в их доме стал собираться круг друзей, таких же художников. На протяжении последующих нескольких лет он создал свои знаменитые полотна, такие как «Выход из леса Фонтенбло. Закат», «Дубы в Апремоне», «Спуск коров с высокогорных пастбищ Юры». Хотя Парижский салон Руссо не принимал на протяжении тринадцати лет, Всемирная выставка 1855 года подарила ему успех и уважение.

Дюпре

Самым близким по творческой манере к Руссо был Жюль Дюпре, который был старше его всего на год. На творчество Жюля повлияло путешествие в Великобританию и знакомство с работами Костебла, а также близкое общение с Каба. В нем усилились реалистические настроения, в результате чего Дюпре перестали принимать на Парижский салон.

С Руссо они работали не только в барбизонской деревне, но и в различных уголках Франции, при этом умудрялись сохранить свои творческие индивидуальности. В 1849 году Дюпре получил орден Почетного легиона, что стало поводом к ссоре с Руссо – он ордена не получил. Это положило конец совместной работе. Последующие годы Дюпре создал свои самые известные шедевры: «Деревенский пейзаж», «Старый дуб», «Вечер», «Ланды», «Дубы у пруда». Вплоть до 1867 года он не отправлял свои плотна в Салон. А с 1868 года Жюль Дюпре стал выбираться в Кайе-сэр-Мер, где писал свои марины, такие как «Морской отлив в Нормандии».

Де ла Пенья

Нарсис Виржилио Диаз де ла Пенья не сразу пришел к реалистическому пейзажу. Его дружба с Руссо выпала на вторую половину его жизни. Поначалу он увлекался романтизмом – любимым художником де ла Пенья был Корреджи. Работы его выглядели празднично и ярко. Собрав лавры на Парижском салоне, с 1844 года Диаз вскоре начал работать совместно с Руссо.

В лесу Фонтенбло его стиль поменялся. Тогда он создал свои пейзажи «Лесная дорога», «Возвышенность в Жан-де-Пари», «Пейзаж с сосной», «Дорога через лес», «Осень в Фонтенбло», «Опушка леса», «Старая мельница около Барбизона». Несмотря на то что Диаз де ла Пенья упоминается реже, он также входил в группу барбизонских художников-пейзажистов.

Милле

В отличие от прочих барбизонцев, Жан-Франсуа Милле родился в деревенской среде, был сыном простого крестьянина. В начале своей карьеры он увлекался Пуссеном и Микеланджело, и, помимо пейзажей, рисовал и в других жанрах. Немалое влияние на формирование художника оказал Шарль-Эмиль Жак.

Свою первую картину с «крестьянским» сюжетом Милле создал в 1848 году. Еще через год он переехал вместе с Жаком в Барбизон, где завязал дружбу с Руссо и стал членом группы барбизонцев и жителем деревни, в которой прожил до конца жизни. Там Милле пишет свои картины с крестьянами, занятыми простым трудом: «Сеятель», «Собирательницы колосьев», «Собирательницы хвороста», «Человек с мотыгой» и многие другие. Особенно интересны последние картины творца- «Уборка гречихи», «Весна», «Стога: осень». Милле является типичным представителем Барбизонской школы пейзажа.

Добиньи

Творчество Шарля-Франсуа Добиньи началось с поездки в Италию, где он начал писать сюжетные произведения. Выставленный на Парижском салоне в 1840 году «Св. Иероним» обрел шумный успех, после чего он стал иллюстрировать книги различных французских писателей: Бальзака, Поля де Кока, Виктора Гюго, Южена Сю и других.

К пейзажу Добиньи пришел только к концу 40-х годов, когда встретил Коро и подружился с ним. В отличие от других представителей школы, художник большое внимание уделял свету в своих работах, что роднит его с импрессионистами. Так он создал свои картины «Жатва», «Большая долина Оптево», «Запруда в долине Оптево».

К концу 50-х годов он осуществляет свою давнюю мечту и строит лодку-мастерскую, на которой позже совершил путешествие по рекам Франции. Эта поездка породила на свет множество известных картин: «Песчаный берег в Виллервиле», «Берег моря в Виллервиле», «Берега реки Луэн», «Утро», «Деревня на берегу Уазы».

Другие барбизонцы

Также стоит отметить других важных художников, которых причисляют к группе барбизонцев.

Констан Тройон дружил с Дюпре и Руссо, и некоторое время творил вместе с ними. Но после поездки в Голландию он увлекся творчеством Поттера и переключился с пейзажа на изображение животных. Среди его известных полотен — «Быки отправляются на пахоту. Утро», «Отправление на рынок».

Кроме того, к кругу барбизонцев принадлежали Никола-Луи Каба, Огюст Анастази, Эжен Сисери, Анри Арпиньи, Франсуа Франсэ, Леон-Виктор Дюпре, Исидор Даньян и многие другие. Однако искусствоведы склоняются к мнению, что четко ограничить круг барбизонцев невозможно. Что касается последователей, многочисленные ученики школы так и не смогли превзойти своих учителей. Их картины находятся в небольших городах Франции и практически неизвестны.

Барбизонцы и Россия

В России творчество барбизонцев весьма почитаемо и уважаемо. Довольно большое количеств картин барбизонцев находилось в частной коллекции графа Н. А. Кушелева-Безбородко, позднее они были переданы в Эрмитаж. Также многие работы представителей барбизонской школы были в коллекции известного писателя И. С. Тургенева: творчество Руссо, два пейзажа Добиньи и два полотна Диаза, «Хижины» Дюпре и многие другие.

Немалое влияние творчество барбизонцев оказало на русских художников Ф. Васильева, Левитана, Саврасова. В. В. Стасов в своем труде «Искусство XIX века» высоко оценил представителей школы за то, что они не «сочиняли» пейзажи, а творили с натуры. По его мнению, они передавали истинную красоту природы, вкладывая в краску свои личные душевные переживания.

Таким образом барбизонцы не только стали определенной ступенью в развитии живописного искусства, но и во многом определили развитие пейзажной живописи в дальнейшем. Их работы до сих пор высоко ценятся в среде искусствоведов и простых зрителей.

Источник