dongeosociety.ru

dongeosociety.ru

Горючий камень

Месторождения каменного и бурого угля Украины

В карбоновый период произошло заложение угольных пластов, а в пермском окончательно сформировались угольные толщи Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов.

Первые сведения о залежах каменного угля в районе реки Северский Донец, известны с первой половины XVIII века, когда эти земли завоевала Российская империя. По имени этой реки сосредоточение множества месторождений со временем получило название Донецкий угольный бассейн (или Донбасс). Первооткрывателем каменноугольных залежей Донецкого бассейна считается известный русский рудознатец Г. Капустин, обнаруживший их в 1721 г. в нижнем течении реки Северский Донец. Добывать уголь здесь начали в 1795 г. для обеспечения Луганского литейного завода. Тогда на землях села Верхнего (ныне территория г. Лисичанск) был основан первый в Донбассе каменноугольный рудник. До 1802 г. лисичанские угольные копи были единственными промышленными разработками во всем Донецком бассейне. В 1835 г. на Петропавловской шахте в основном штреке был проложен первый рельсовый путь длиной 76 м, по которому уголь откатывали в деревянных вагонетках. Наивысшего уровня добычи рудник достиг в 1840-е годы, когда поставлял уголь Черноморскому пароходству.

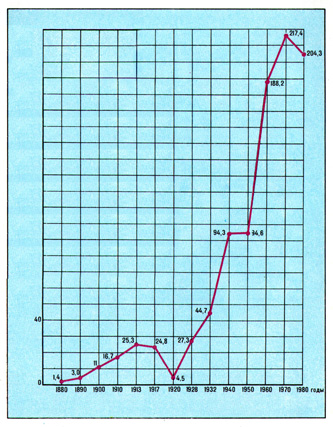

С развитием капитализма в России в 70-е годы XIX века началась интенсивная промышленная разработка каменного угля в Донбассе, нараставшая быстрыми темпами. В 1880 г. было добыто 1,4 млн. тонн, в 1900 г. — до 11 млн. тонн, а в 1913 г. — около 16,9 млн. тонн. Накануне Первой мировой войны в Донбассе сосредоточивалось более 70% всей угледобычи Российской империи. В период Первой мировой войны и последовавшей за ней гражданской войны добыча угля значительно сократилась (до 4,6 млн. тонн, 1920 г.). Перед началом Второй мировой войны в Донбассе добывалось 83,7 млн. тонн угля, что составляло более половины угледобычи СССР.

Угленосные площади Украины занимают около 210 тыс. км2, что составляет почти треть площади страны. Угленосные площади Донбасса составляют несколько менее 60 тыс. км2. Здесь сосредоточено около 92% геологических запасов каменного угля страны. В пределах шахтных полей числятся 10 млрд. т. запасов, из них промышленных 7,3 млрд. т. Из указанных геологических запасов приблизительно 34% приходится на Донецкий регион, а остальные расположены на территории Луганской, Днепропетровской и Харьковской областей. В месторождениях Донбасса преобладает энергетический уголь (56%), преимущественно используемый для производства электроэнергии и теплоснабжения населённых пунктов.

Основные его запасы сосредоточены в Луганской области (г. Антрацит, г. Молодогвардейск, г. Краснодон, г. Свердловск). Запасы коксующегося угля, применяемого для выплавки чёрных металлов, составляют 44% общих запасов. Его месторождения находятся преимущественно в Донецкой области, где расположено большинство шахт и сформировались мощнейшие центры угледобычи Донецк, Макеевка, Енакиево, Торез, Красноармейск и др.

Донецкий уголь, добываемый преимущественно шахтным способом, имеет высокую себестоимость, которая связана с глубоким (до 1 км и более) залеганием пластов и относительно небольшой их мощностью. Значительный уровень физической сработанности горнодобывающего оборудования, закрытие некоторых шахт, существенное сокращение добычи угля (за годы независимости Украины почти втрое) и очень трудные условия работы горняков привели к росту социальной напряженности в традиционно шахтёрском регионе. Для эффективного развития угольной промышленности необходим комплекс мер, состоящих из реконструкции и модернизации шахт, увеличения безопасности труда (в среднем одна шахтёрская жизнь приходится на 1 млн. тонн добытого угля).

Общие запасы угля в Львовско-Волынском бассейне не превышают 1 % от разведанных в Украине, глубина залегания 300-650 м, мощность пластов 0,5-1,0 м, добывают около14 млн. т угля.

Буроугольные месторождения Украины, расположенные в Днепровском бассейне, образовались уже в кайнозойскую эру, а точнее в раннем палеогене, то есть они значительно моложе позднепалеозойских месторождений каменного угля Донбасса и Львовско-Волынского бассейна. В это время выходы кристаллических пород Украинского чехла были покрыты относительно маломощным чехлом осадочных образований — песков, песчаников и глин с буроугольными пластами.

Угленосность Донецкого бассейна

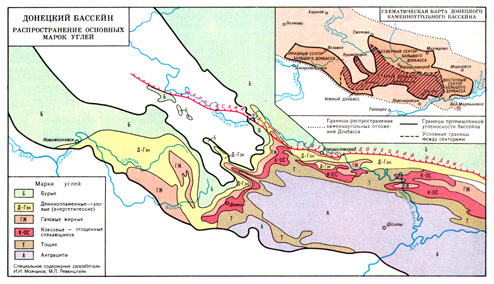

Пласты углей каменноугольной системы располагаются через каждые 20-40 м друг от друга, в восточной части бассейна через 100 м. Общее количество пластов и прослоев в нижнем отделе каменноугольной системы около 100, в среднем — 200 и в верхнем — 15. Преобладающая часть рабочих пластов имеет мощность от 0,6 м до 1,0 м. В Донецком угольном бассейне распространены все основные марки каменных углей:: длиннопламенные (Д), газовые (Г), жирные (Ж), коксовые (К), отощённые спекающиеся (ОС), тощие (Т), полуантрациты (ПА) и антрациты (А),а также переходные от бурых углей к длиннопламенным (см. карту).

Угли являются высококачественным топливом. Средняя теплота сгорания товарного рабочего топлива 5200-6000 ккал/кг. Угли малофосфористые, малосернистые в западной и высокосернистые в северной частях бассейна. Эксплуатация большинства пластов углей сопровождается выделением газов, в том числе метана; по мере увеличения глубины газообильность, как правило, увеличивается.

Использование угля

В топливно-энергетическом балансе промышленно развитых стран, в том числе и в Украине, 75-80 % приходится на использование жидких и газообразных углеводородов, то есть нефти и газа, в то время как на уголь приходится 18-25 %. Это объясняется достоинствами нефти и газа как источников энергии, а именно: экологичность, хорошая транспортабельность, удобство в использовании, широкая возможность употребления как энергоносителей, так и в качестве химического сырья. Вместе с тем доля нефти и газа в общих запасах ископаемого топлива составляет лишь 20 %, тогда как доля угля 80 %. Запасов угля хватит на 430 лет, нефти и природного газа на 30-50 лет.

Как сегодня используют уголь?

Прежде всего в металлургии. Коксовые угли вначале превращают в кокс на коксохимических заводах, а затем используют его в доменном производстве чугуна. Как шутят специалисты, с началом использования угольного кокса в мире началась эпоха «грязной стали». Дело в том, что кокс, полученный из каменного угля, привносит в чугун большое количество различных примесей, негативно сказывающихся на качестве металла. Например, содержание серы в чугуне — это на 95% «заслуга» кокса. Конечно, металлургическое и коксохимическое производство оказывают чрезвычайно большое воздействие на состояние окружающей среды, главным образом за счет выбросов вредных веществ в атмосферу и образования огромного количества токсичных промышленных отходов.

Второе важное применения углей производство электроэнергии. В Донецкой области 8 крупных тепловых электростанций работают на угле, “обеспечивая” 30% всех промышленных выбросов в атмосферный воздух Донецкой области. Учитывая важность перспективы использования углей в качестве топлива, важно внедрять новые технологии, снижающие объемы выбросов.

Третье направление применения угля — теплоснабжение жилья. Это угольные котельные централизованного отопления, работающие на угле и печное отопление частных домовладений.

В последнее время в практику использования углей входят получение моторных топлив в результате коксохимической переработки и технология подземной газификации на месте залегания углей. Использование получаемого при газификации угля газа для производства более дешевой электроэнергии с использованием когенерации (т.е. одновременного производства тепла и электроэнергии) имеет серьезную перспективу для нашего региона.

Кроме того, из летучих веществ, выделяющихся из угля при производстве кокса, получают каменноугольный деготь, легкие масла, различные химикаты и проч. Эти компоненты служат основой для изготовления большого числа различных веществ, включая лекарства, консерванты, красители, растворители красок, нейлон, чернила, взрывчатые вещества, удобрения, инсектициды и пестициды.

К перспективным направлениям следует также отнести переработку породных отвалов угледобычи и углеобогащения, являющихся по сути промышленными месторождениями редкоземельных металлов и глинозема (используется как сырье для производства алюминия).

Экологические последствия использования углей

Всем хорошо известна роль шахтеров и добываемого ими угля в становлении промышленного потенциала нашего края . Именно благодаря угольным месторождениям Донецк известен как развитый индустриальный край. Однако, добыча и использование угля имеют также негативную сторону, проявляющуюся в виде экологических последствий и влияют на здоровье человека. Дело в том, что угли Донбасса содержат различные примеси, такие как сера, свинец, сурьма, кадмий, цинк, хром, бериллий, селен, и другие химические элементы. Естественно, что при сжигании угля, например, для домашнего отопления, вместе с дымом через печную трубу вылетают и эти примеси, которые затем оседают на почву. Вот почему газификация поселков частного сектора городов Донбасса — очень важный процесс с точки зрения экологической безопасности проживания жителей. Следует отметить, что концентрации этих веществ в самом угле иногда превышают предельно допустимые, а токсичные элементы имеют свойство накапливаться в окружающей среде в течение длительного промежутка времени и оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Еще одной характерной особенностью Донбасского региона является повышенная концентрация мышьяка и, особенно, ртути, что объясняется условиями угленакопления, происходившего на фоне дегазации мантии по зонам глубинных разломов и обогащением углей различными металлами при формировании в осадочной толще месторождений типа Никитовского ртутного. Содержание отдельных токсичных элементов по шахтам Донецка показано в таблице:

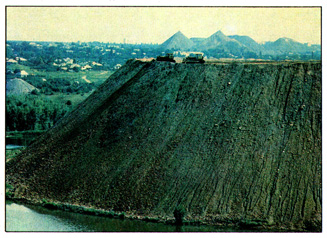

Использование углей, обогащенных As, Hg, Be и другими токсичными веществами как в промышленных, так и бытовых целях, а также шахтных вод в сельском хозяйстве и т.д. ведет к загрязнению всех компонентов природной среды. Некоторые элементы, не обладая способностью к летучести, накапливаются в золе и концентратах, что также может иметь негативные экологические последствия при использовании этих углей в коксохимии. Значительную роль в загрязнении почв, поверхностных и подземных вод играют породные отвалы (терриконы), которые в наших краях приобрели уже ландшафтоформирующее значение. Осадки, проникая сквозь толщу террикона, вымывают различные загрязняющие вещества и транспортируют их сначала в подземные воды, а затем — в поверхностные водоемы и почвы.

Минерализация подземных вод Донецка. Как хорошо заметно, уровень минерализации связан с наличием породных отвалов, расположенных вдоль водотоков города. Сиреневым цветом показаны терриконы.

Некоторые элементы в углях района могут рассматриваться как ценные и извлекаться попутно с углями. Содержание таких элементов как германий, галлий, стронций, барий, марганец, ванадий, хром, литий, церий достигают промышленных концентраций, что дает перспективу получения этих ценных элементов как при добыче, так и при переработке породных отвалов. Для решения этой задачи дальнейшие усилия должны быть направлены на выделение перспективных участков, содержащих в повышенных концентрациях ценные компоненты, разработку технологии их извлечения и обоснования соответствующих кондиций.

Для более детального изучения состава и структуры углей и сопутствующих им осадочных пород используют шлифы, микрофотографии которых представлены на этой странице. Шлифы — это настолько тонкие отполированные срезы исследуемого материала, что пропускают свет, проходящий через предметный столик микроскопа. В поляризованном свете многие образцы приобретают яркие краски и таким образом можно получать более детальную и выразительную структуру изучаемых пород. На микрофотографиях представлены шлифы известняка (1-4,6), песчаника (5) и угля (7-8). В известняках — морских отложениях — можно видеть очень маленькие раковины, в песчанике — яркие цветные вкрапления — мусковит (слюда), наличие которого говорит об активных гидротермальных процессах, сопровождавших углефикацию.

Источник

Донецкий угольный бассейн

ДОНЕЦКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН (ДОНБАСС) — важнейший угольный бассейн в Европейской части СССР. Расположен, главным образом, в Ворошиловградской, Донецкой и Днепропетровской областях УССР и Ростовской области РСФСР.

Общие сведения. Занимает площадь около 60 тысяч км 2 , вытянутую в широтном направлении на 650 км при максимальной ширине до 200 км (площадь Старого Донбасса 23 тысячи км 2 ). Охватывает степную слабовсхолмлённую часть страны между реками Северский Донец и Азовским морем. В центральной части бассейна расположен Донецкий кряж — наиболее возвышенная часть левобережной Украины. Главные реки: Северский Донец, Дон, Кальмиус, Самара. Крупнейшие промышленные и культурные центры: гг. Донецк, Ворошиловград, Горловка, Краснодон, Шахты. Вблизи границ Донбасса расположены гг. Днепропетровск, Харьков, Ростов-на-Дону. По насыщенности железнодорожной сетью территория Донбасса занимает 1-е место в СССР. Кроме развитой угольной промышленности на территории бассейна, находятся предприятия чёрной и цветной металлургии, машиностроения, химии и энергетики. По плотности населения Донбасс — одна из наиболее населённых территорий СССР.

Геологическое строение. Донбасс слагают главным образом осадочные породы палеозоя, мезозоя и кайнозоя, залегающие несогласно на кристаллических породах докембрийского фундамента. Иногда толща осадочных пород прорвана интрузиями кислого и основного состава верхнедевонского, пермско-триасового и юрского возраста. Самые древние породы чехла — девонские: терригенно-карбонатные и эффузивные породы на юге Донбасса, в зоне сочленения его с Приазовским кристаллическим массивом (мощность до 600 м), соленосные и эффузивные породы в центральной части Донбасса (мощность до 5 км). Иногда на кристаллическом фундаменте залегают отложения каменноугольной системы, представленные всеми тремя отделами. Общая мощность этих отложений в центральной части бассейна 18 км, уменьшающаяся от оси к периферии бассейна и с юго-востока на северо-запад до 3-6 км. Нижнекаменноугольные отложения — массивные известняки, песчаники и сланцы с подчинёнными пластами угля различной мощности и известняков. В северо-западной части бассейна на каменноугольных отложениях залегают пермские (мощность до 2200 м) медистые песчаники, известняково-доломитовые, соленосные и красноцветные песчано-глинистые отложения. Мезозойские образования (континентальные, лагунные и морские) с размывом лежат на различных горизонтах палеозойских пород. Среди кайнозойских отложений (общая мощность до 100 м) преобладают образования палеогена (пески, глины, мергели, опоки) и неогена (жёлтые пески с пластами огнеупорных глин). Лишь в северо-западной части Донбасса в локальных депрессиях мощность кайнозойских отложений увеличивается до 400-900 м, и к ним приурочены пласты бурого угля.

Реклама

В структурном отношении Донбасс — крупный синклинорий, расположенный между Воронежской антеклизой и Украинским кристаллическим массивом. В современном структурном плане он сформировался под воздействием герцинского тектогенеза, с более слабыми проявлениями тектонических движений в мезозойское и кайнозойское время. Донбасс относится к числу политипных; Старому Донбассу присущи черты угольного бассейна геосинклинального типа; к западу от Красноармейска и к северу от Ворошиловграда появляются признаки переходного и платформенного типов. В пределах Старого Донбасса основной структурный элемент — Главная антиклиналь. С севера к ней примыкает Главная синклиналь, разделённая поперечным поднятием на Боково-Хрустальную синклиналь, слившуюся с Бахмутской котловиной, и Должано-Садкинскую синклиналь, с юга — Кальмиус-Торецкая котловина с Чистяковской синклиналью и Шахтинско-Несветаевская синклиналь.

Каждая из этих региональных структур осложняется структурами более высоких порядков. По северной окраине складчатого Донбасса проходит полоса мелкой складчатости, сменяющаяся платформенной зоной бассейна. Широко развиты разрывные тектонические нарушения.

Гидрогеология. Осадочная толща содержит многочисленные водоносные горизонты (в основном в песчаниках и известняках). Мощность их в песчаниках несколько десятков метров. При пересечении горными выработками водоносных горизонтов водоприток равен десяткам, реже сотням м 3 /ч. Средний водоприток по Донбассу 50-100 м3/ч, коэффициент водообильности 2,8 (по отдельным районам от 1,3 до 5,0). С увеличением глубины приток трещинных вод уменьшается, а ниже 600 м иногда совсем прекращается. Шахтные воды агрессивны, повышенной кислотности и жёсткости.

Полезные ископаемые. Донбасс — старейший в стране бассейн, занимающий 1-е место по промышленному значению и размерам угледобычи. Суммарные запасы угля до глубины 1800 м оцениваются в 140,8 млрд. т (1979), из них отвечающих кондициям по мощности пластов и зольности 108,5 млрд. т. Разведанные запасы промышленных категорий угля составляют 57,5 млрд. т и перспективные — 18,3 млрд. т. Среди промышленных и перспективных наиболее значительны запасы (млрд. т): антрацита (13,8), газовых (27,5), коксующихся (9,8), тощих (6,3) углей. Разработка угля ведётся на глубине 400-800 м, некоторые шахты достигли глубины 1000 м и более. Пласты и прослои углей характерны для всего разреза каменноугольных отложений, где они располагаются через 20-40 м друг от друга и через 100 м в восточной части бассейна. Мощность большинства пластов от 0,6 до 1,2 м, изредка до 2,5 м. В разрезе карбона насчитывается до 300 пластов и пропластков угля, в т.ч. мощностью от 0,45 до 2,5 м и около 100 м.

Согласно ГОСТу 8180-75 в Донбассе выделены все основные марки каменных углей (карта) — длиннопламенные (Д), газовые (Г), газовые жирные (ГЖ), жирные (Ж), коксовые (К), отощённые спекающиеся (ОС), тощие (Т) и антрациты (А), а также переходные от бурых углей к длиннопламенным. Петрографический состав углей довольно однороден. Уголь относится к классу гумитов иногда с сапропелево-гумусовыми прослоями. Угли нижнего отдела карбона — споровые дюрено-кларены. Средняя теплота сгорания товарного рабочего топлива 21,2-26,1 МДж/кг. Угли малофосфористые, от мало- до высокосернистых. Все пласты (за исключением суперантрацитов) газоносны с глубины 150-500 м (ниже зоны газового выветривания). Причём содержание углеводородных газов в углях настолько велико, что Донбасс можно рассматривать как крупнейшее газовое месторождение со специфическими условиями распределения газов в угленосной толще. Геологические запасы углеводородных газов, содержащихся в угольных пластах и прослоях, превышают 2,5 трлн. м 3 .

Кроме угля, Донбасс богат и другими полезными ископаемыми. В северо-западной части Донбасса известно Шебелинское месторождение природного газа. К песчаникам карбона приурочено Никитовское сурьмяно-ртутное месторождение, к пермским — месторождения каменной соли (Славяно-Артёмовский соленосный бассейн). В Лисичанском районе и близ г. Славянск известны промышленные залежи мела, в Амвросиевском районе — меловые мергели, являющиеся цементным сырьём, в Волновахском и Старобешевском районах — месторождения флюсовых известняков и металлургических доломитов (Еленовское, Новотроицкое, Каракубинское месторождения), крупнейшее Часово-Ярское месторождение огнеупорных глин, кварцевых и формовочных песков. Донбасс также богат строительными материалами (песчаники, известняки, кварциты, различные изверженные породы).

История освоения Донбасса в дореволюционной России. Первые упоминания о находках каменного угля в регионе относятся к концу 16 — началу 17 вв. Систематические исследования начинаются с начала 18 века. В 1721 подьячий Г. Г. Капустин, посланный горным мастером В. Лодыгиным, возглавлявшим команду рудоискателей Берг-коллегии, в район Дона для разведки руд и каменного угля, открыл уголь близ притока Северского Донца реки Кундрючья. В 1723 по указу Петра I, который сказал, что «сей минерал, если не нам, то нашим потомкам зело полезен будет», в районе г. Бахмут (ныне г. Артёмовск) началась разработка угля под руководством управителя Н. Вепрейского и капитана С.Чиркова. Уголь использовался на местных соляных заводах и в кузницах.

Малочисленное население Донбасса проявляло интерес к углю только с точки зрения нужд домашнего отопления в связи с недостатком лесов. Открытие новых рудных месторождений и угля (1724) предопределило дальнейшее изучение территории Донбасса. В 70-е гг. П. С. Паллас и С. Г. Гмелин провели первые геологические исследования Донецкого кряжа. В 80-90-е гг. горный чиновник Н. Аврамов открыл многочисленные месторождения каменного угля, в т.ч. в районе Лисичьей Балки (ныне г. Лисичанск). Разработка угля в Донбассе в промышленных масштабах начинается по существу со строительства Луганского чугуноделательного завода в районе Лисичьей Балки на базе железорудных и каменноугольных месторождений (1795-1807). С этого времени ведётся систематическая добыча угля в Донбассе. В 1796-1806 добыто 38,7 тысяч т угля. Доставка угля к потребителю осуществлялась гужевым транспортом, частично сплавом по Северскому Донцу.

В начале 19 века в Донбассе насчитывалось около 20 разрабатываемых месторождений каменного угля. Значительные работы проводились в районе Лисичанска (в 1827 добыто 153,6 тысяч т угля). Разработка месторождений велась мелкими шахтами (глубина 30-75 м) в основном без крепления. Подъём угля и спуск материалов — бадьями с ручным или конным воротом. В районе деревни Грушевки в этот период впервые разрабатываются антрациты. В 20-е годы 19 века угольные месторождения Донбасса изучали А. И. Ольвьери, А. Б. Иваницкий, Д. И. Соколов и др. Горный инженер Е. П. Ковалевский (1827) составил первую геологическую карту 25 месторождений угля. Для исследования в промышленном отношении юга России А. Н. Демидов (1837) организовал экспедицию под руководством французского горного инженера Ле Пле, который издал подробную карту месторождений каменного угля и железных руд: было выделено более 60 месторождений.

До 70-х гг. угольная промышленность Донбасса развивалась слабо из-за отсутствия рынков сбыта. Немалое значение имела и конкуренция английского угля, ввозившегося по Чёрному морю. В 40-е годы 19 века начинается концентрация производства в Донбассе — организована компания по добыче антрацита на Грушевском месторождении (1846). В 50-е гг. расширяется Луганский чугуноделательный завод, строится Петровский. Быстрое развитие капитализма в России, начавшееся после отмены крепостного права, вызвало в Донбассе стремительный рост промышленности. Построенная в 1861 Грушевско-Донецкая железная дорога (70 км) давала выход Грушевским антрацитам к Дону. В 1869-70 сооружена Курско-Харьковско-Азовская железная дорога, в 1872 — Константиновская, в 1884 — железная дорога Донбасс — Кривой Рог. К этому же времени относится строительство железных дорог на юге России в районе, непосредственно примыкающем к Донбассу, что способствовало расширению рынка для донецкого топлива.

Железные дороги являлись также крупнейшим потребителем этого топлива. В 80-е годы 19 века дальнейшее освоение Донбасса связано со строительством новых металлургических заводов (Сулинский, Юзовский, Брянский). В 1895 создано Донецкое общество железнодорожного и сталелитейного производства в Дружковке. Рост выплавки чугуна и увеличение грузооборота на железных дорогах привели к резкому увеличению добычи угля. Промышленность Донбасса того времени носит крупнокапиталистический характер. Свыше 58% добытого в 1878 угля приходится на предприятия с добычей 16 тысяч тонн, из них свыше 35% добыто на предприятиях, принадлежащих 8 обществам и компаниям.

В 1864-69 Г. П. Гельмерсен, братья Носовы, А. И. Антипов, Л. С. Желтоножкин и другие проводят систематические геологические исследования Донбасса. С 1892 геологией и составлением одновёрстной геологической карты Донбасса занимается Геологический комитет (Ф. Н. Чернышёв, Л. И. Лутугин, Н. И. Лебедев, Н. Н. Яковлев и др.). Особое значение имели работы Л. И. Лутугина, в результате которых выработана общая схема подразделения каменноугольных отложений, изучены основные разрезы и составлена подробная геологическая карта.

Начало 20 века характеризуется усилением концентрации производства: организован франко-бельгийский синдикат «Продуголь» (75% добычи угля в Донбассе и 70% его сбыта) и «Продамет». Добыча угля возросла до 13,0 млн. т (1904). Численность рабочих достигла 84 тысячи человек (1905). На шахтах начали применять дисковые и пневмоударные врубовые машины (1905-06). Ввод в строй первой и второй Екатериновских железных дорог (1904), соединивших железорудные месторождения с угольными, позволил вывозить уголь на юго-запад и север России, а также в страны Западной Европы.

Впервые в мировой практике А. М. Терпигорев в 1905 применил, аналитический метод для решения задач вскрытия и выбора систем разработки для угольных шахт Донбасса, а в 1914 выпустил в свет работу «Описание Донецкого бассейна (Разработка месторождений)». Отбойка угля осуществлялась в основном ручным способом с применением клиньев, кайл и лома; начинают использоваться ручные гидравлические прессы, шире используется взрывной метод. Основные системы разработки того времени — сплошная, комбинированная, длинными столбами по простиранию. Средняя скорость проходки шахтных стволов — 5,5 м в месяц. Уголь до откаточного штрека доставлялся рабочим-саночником в волокушах. Транспортировка угля по штрекам — в вагонетках вручную или конной тягой. Механизация добычи 0,5% (1913). Электрификация шахт только зарождалась. Вентиляция на шахтах и охрана труда практически отсутствовали. Травматизм среди горнорабочих был очень высоким. В 1912 74% общей добычи каменного угля было сосредоточено в акционерных предприятиях.

Большую роль играл иностранный капитал: преобладал французский (50,9% всей добычи угля) и бельгийский; меньшее место занимали английские и германские капиталовложения. В 1913 насчитывалось 1200 шахт (средняя мощность 21,1 тысячи тонн в год, средняя глубина 110 м): крупнейшая — «Западная» Екатериновского общества (мощность 200 т угля в сутки), самая глубокая — «Новосмольяниновская» (745 м). Общая добыча угля в Донбассе в этот год 25,3 млн. т. В 1913 в Донбассе произведён подсчёт общих запасов угля. На Макеевской горноспасательной станции впервые в России в 1910-17 проведены работы по изучению рудничного газа, угольной пыли и причин их воспламеняемости, применён вакуум для дегазации каменных углей, установлен факт поглощения кислорода и азота воздуха метаноносными угольными пластами (Н. Н. Черницын).

Участие горнорабочих Донбасса в революционном движении. Горнорабочие Донбасса внесли существенный вклад в общероссийскую освободительную борьбу. Первые выступления горнорабочих относятся к 90-м годам 19 века — стачки в Юзовке на Рутченковском руднике (1887) и Макеевских шахтах (1892). В 90-е годы члены Юзовского социал-демократического кружка (М. Кошеленко, А. Чернов, П. Карагодин, И. Князев) вели революционную пропаганду в Донбассе по заданию Екатеринославского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1901-04 создаются социал-демократические кружки на Щербиновском, Нелеповском, Никитовском, Берестово-Богодуховском рудниках. В 1903 в период всеобщей политической стачки на юге России выступили горняки Юзовки и Макеевки. РСДРП направила Ф. А. Сергеева (Артёма), А. В. Мальцева, И. Е. Захаренко и др. вести революционную работу среди горняков Донбасса. В период Октябрьской всероссийской политической стачки (1905) были созданы советы в Горловке, Енакиево, Алчевске, Юзовке, Александровск-Грушевске. В Горловском восстании (декабрь 1905), высоко оценённом В. И. Лениным, участвовало около 4 тысяч боевых дружинников.

В годы Революции 1905-07 горнорабочие приобрели опыт классовой борьбы, выросла их политическая сознательность. В 1908 в стачках и митингах в Донбассе приняли участие 50 тысяч человек. Небывалого размаха борьба горловских шахтёров достигла в 1916. Во всеобщей забастовке (апрель — май) участвовало свыше 24 тысяч человек. Весной 1917 большевистская организация Донбасса насчитывала свыше 500 человек. В Макеевке, на Берестово-Богодуховском, Парамоновском, Ясиновском и других рудниках были созданы Советы. После 6-го съезда партии (1917) большевистские организации приступили к подготовке вооруженного восстания. Представителями ЦК РСДРП(б) в Донбассе были Г. И. Петровский, Ф. А. Сергеев. К концу октября перевес сил оказался на стороне народа, и в конце октября — начале ноября 1917 Советская власть в Донбассе установилась мирным путём.

Донбасс после Октябрьской революции 1917. В годы 1-й мировой войны 1914-18, иностранной интервенции и Гражданской войны 1918-20 большинство шахт Донбасса было разрушено, затоплено и повреждено. Добыча угля в 1920 сократилась более чем в 6 раз. После освобождения Донбасса промышленность стала интенсивно восстанавливаться и перевооружаться. Становление советского горного машиностроения началось в Донбассе в 1921-22. В 1923 заводы общего машиностроения были переданы угольной промышленности. В трест «Донуголь» вошли Донецкий (бывший Боссе), «Свет шахтёра» (Харьков), им. Карла Маркса (Варварополье), Горловский и Луганский машиностроительный заводы, объединённые в 1930 в «Горзавтрест» (Харьков). В 1921-25 на Краматорском машиностроительном заводе была изготовлена новая тяжёлая врубовая машина, испытанная в 1927 на шахте «Пролетарская диктатура». В 1926 Горловский завод начал производить водоотливные насосы, вагонетки, вентиляторные установки, лебёдки и металлоконструкции, в 1928 начал выпускать первые отечественные лёгкие врубовые машины ДЛ ударно-вращательного типа и тяжёлые врубовые машины ДТК. В 1929-32 завод освоил серийный выпуск шахтных высоконапорных центробежных секционных насосов «Коммунист» и «Комсомолец», центробежных вентиляторов, передвижных ротационных компрессоров. Завод «Свет шахтёра» с 1929 начал производство качающихся конвейеров, скреперных лебёдок, аккумуляторных ламп. Донецкий завод освоил выпуск лебёдок и оборудования для рудничных дворов. Луганский завод приступил к производству технологического и транспортного оборудования для обогатительных фабрик — грохоты, реожелоба, затворы, воздушные сепараторы. В 1924-27 заложена 21 шахта общей мощностью 16,7 млн. т.

Создаются крупные рудоуправления с годовой добычей угля около 1 млн. т; на шахтах внедряются врубовые машины, электрифицируются основные производственные процессы. Механизация выемки угля в 1927-1928 достигла 19,4%. Добыча угля 1913 была превышена — 27,3 млн. т против 25,3. В годы довоенных пятилеток построено свыше 100 новых шахт, первая в мире станция подземной газификации углей (Горловка, 1935), заводы горно-шахтного оборудования, углеобогатительной фабрики и др. Ускоренными темпами механизируются основные производственные процессы: в 1929-30 на шахтах насчитывается 650 врубовых машин, в 1932 — 1000. Повышается производительность труда. По инициативе горловского забойщика Н. А. Изотова (1932) среди шахтёров Донбасса началось социалистическое соревнование за наивысшую производительность труда, за досрочное выполнение планов пятилетки, за обучение новых кадров. В Донбассе зародилось стахановское движение: забойщик шахта «Центральная — Ирмино» А. Г. Стаханов (1935) устанавливает рекорд по добыче угля; Н. А. Изотов (1936) перекрывает его.

В 1935 Горловский завод выпустил 1090 машин ДТ, из них 720 типа ДТК-2. В том же году начались работы по созданию врубовой машины тяжёлого типа ГТК-3, во многом превосходившей зарубежные образцы. В 1936 врубовые машины ГТК начали выпускаться серийно. Были созданы ГТК-4 (для крутых пластов) и БШ — для зарубки в подготовительных забоях. Конструкторам Горловского завода принадлежит приоритет создания в 1936-38 врубовых машин с автоматической подающей частью (ГТА-1, ГТА-2). Этому способствовали исследования, расчёты и разработка теории действия врубовых машин, выполненные коллективом завода в содружестве с учёными под руководством А. М. Терпигорева (В. Н. Берестов, П. С. Кучеров, М. М. Протодьяконов и др.). Укрепление машиностроительной базы Донбасса позволило начать разработку средств комплексной механизации добычи угля. Советские учёные А. М. Терпигорев, А. А. Скочинский, А. С. Ильичёв, И. Я. Белецкий и др., а также новаторы и изобретатели заложили основы создания отечественного комбайностроения. В 1930-32 разработано около 50 конструкций угледобывающих комбайнов.

Наиболее совершенным был комбайн Б-1 конструкции главного механика Первомайского рудоуправления треста «Кадиевуголь» А. И. Бахмутского. Донецкие комбайностроители разработали несколько конструкций комбайнов с кольцевыми барами (С-5, НАЯД, ГПК, С-35), закрепившими мировой приоритет создания комбайнов для длинных лав-забоев. Одновременно с этим на шахтах Донбасса разрабатывались и испытывались новые образцы отбойных молотков, погрузочных машин, скреперов, конвейеров и других средств комплексной механизации добычи, погрузки и транспорта угля в лавах и горных выработках. На шахтах внедряются проходческие комбайны. Значительный рост механизации потребовал перехода на длинные лавы, что вызвало необходимость совершенствования управления кровлей. Внедрение в 1938 металлических стоек позволило улучшить состояние кровли, уменьшить травматизм, сократить расход крепёжного леса и снизить расходы на крепление. Проводились большие работы по созданию отечественных перфораторов, средств погрузки при прохождении горных выработок, подземного транспорта, вентиляции и горноспасательного дела. Разрабатывалось и создавалось стационарное шахтное электромеханическое (вентиляторные, подъёмные и пневматические установки) и обогатительное оборудование.

Дальнейшее развитие советское горное машиностроение получило в годы второй и последующих пятилеток: с 1935 проведена специализация заводов угольного машиностроения Донбасса, которые стали изготовлять оборудование для всех угольных бассейнов страны. В эти годы в Донбассе создавалась мощная база по ремонту горно-шахтного оборудования — к 1941 были основаны 276 шахтных электромеханических мастерских, мастерские по ремонту отбойных и бурильных молотков. Резко возросла добыча угля — 94,3 млн. т (1940). Рост добычи сопровождался коренной технической реконструкцией шахтного фонда, концентрацией производства: 87% угля добывалось на шахтах с суточной добычей свыше 500 т. Наряду с положением первой металлургической базы СССР Донбасс стал районом комплексного развития тяжёлой индустрии. Продолжался дальнейший рост механизации шахт (% к общей добыче угля, 1940): выемка угля 93,5; доставка 94,1; откатка 73,3; погрузка в железнодорожные вагоны 83,3. В начале 1941 в Донбассе насчитывалось 300 относительно крупных и около 2000 мелких шахт (суммарная протяжённость горных выработок около 4,3 тысяч км). Глубина шахтных стволов около 100 м (38,6% всех шахт); самая глубокая — «Новосмольяниновская» (глубина ствола 750 м, очистные забои на глубине 850 м).

В годы немецко-фашистской оккупации (1941 — 1943) угольная промышленность Донбасса была почти полностью уничтожена. За 2 года немецкие оккупанты разрушили и затопили 314 основных шахт и 31 шахту-новостройку, 2850 км горных выработок были завалены. Ущерб, причинённый Донбассу, составил 25 млрд. руб. (в довоенных ценах).

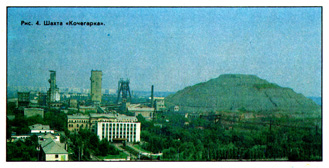

Огромную работу по возрождению главной топливно-энергетической базы страны провели Коммунистическая партия и весь советский народ. В 1943 в освобождённом Донбассе на восстановлении шахт было занято 28 тысяч рабочих и 55 тысяч шахтёров, а к началу 1944 их число утроилось. Уже к маю 1945 Донбасс стал давать угля больше, чем любой другой угольный бассейн страны. В первые 5 лет восстановления из шахт было откачано 620 млн. м 3 воды, построено и восстановлено 300 шахтных копров, в т.ч. одна из старейших шахт Донбасса «Кочегарка», введено в действие 700 подъёмных машин, 600 вентиляторов, 300 компрессорных установок, 1300 км горных выработок, 1600 км подъездных путей к шахтам, 5,5 млн. м3 производственных зданий и сооружений. К концу 4-й пятилетки (1946-50) была завершена механизация процессов зарубки, отбойки и доставки угля, а также подземного транспорта и погрузки угля в железнодорожные вагоны. Хотя первые конструкции комбайнов были созданы в предвоенные годы, но широкое применение их началось только в послевоенные годы. Они стали исходным звеном в создании средств комплексной механизации и автоматизации добычи угля и поточной технологии производства на шахтах.

Продолжались изыскания и разработка более совершенных способов вскрытия и подготовки шахтных полей. На шахтах «Украина», «Россия» и «Краснолиманская» была внедрена погоризонтная схема подготовки при вскрытии участками-блоками. Применялись наиболее рациональные (панельные и этажные с несколькими подэтажами и др.) схемы подготовки шахтных полей. Разрабатывались средства проведения горных выработок — высокопроизводительные перфораторы ударно-вращательного бурения и пневмоподдержки к ним, колонковые, ручные электросвёрла. К концу 1950 в Донбассе работало 1105 породопогрузочных машин (УМП-1, ЭПМ-1, ПМЛ-5), начат серийный выпуск комбайна ПК-2. Большой вклад в развитие горнопроходческой техники, технологии проведения горных выработок внесли шахтостроители Донбасса в послевоенные годы: за 1945-67 введены в эксплуатацию 200 шахт (общей мощностью 85 млн. т в год). Наличие высокопроизводительной горнопроходческой техники, использование постоянных башенных копров, подъёмных машин, мощного стационарного оборудования позволило добиться значительного улучшения организации строительства и сокращения сроков сооружения шахт и способствовало достижению наивысших показателей скорости прохождения горных выработок. С 1947 на проходке вертикальных стволов начал применяться пневматический грейферный погрузчик породы (БЧ-1), с 1962 — стволовая погрузочная машина (КС-2у/40) с механизированным вождением по забою. Созданы комплексы КС-1М, КС-8 и КС-9. Для бурения шпуров выпущены перфораторы ударно-поворотного бурения, высококачественные молотки, комплексы по бурению шпуров (БУКС-1 м). При креплении стволов применялась тюбинговая железобетонная, а затем монолитная бетонная крепь с металлической створчатой и секционной опалубкой. Среднемесячные темпы проходки вертикальных стволов в Донбассе возросли с 17,6 м (1952) до 55-60 м (1967). Максимальная скорость проходки ствола в 1952 составила 62 м в месяц, в 1955 — 202,1 м, в 1957 — 241,1 м, в 1963 — 290 м, в 1964 — 390,1 м. Темпы проходки основных подготовительных выработок возросли с 30,1 погонного метра (1958) до 94,8 погонных метров (1964), что привело к сокращению сроков подготовки новых горизонтов в 1,5 раза. Развитие добычи угля в Донбассе осуществлялось в соответствии с «Основными техническими направлениями развития угольной промышленности» (1959). Добыча угля на шахтах Донбасса в 1980 увеличилась по сравнению с 1950 в 2,2 раза.

Введены в эксплуатацию преимущественно крупные предприятия: шахты им. Стаханова (4 млн. т), «Должанская — Капитальная» (3), «Комсомолец Донбасса» (2,1) и др. Ввод их в действие и реконструкция шахт обеспечили существенное улучшение структуры шахтного фонда: производственная мощность шахт возросла до 209,8 млн. т (1983), годовая добыча на одну шахту составила 732 тысяч т (682 тысяч т, 1970), удельный вес шахт с годовой добычей свыше 900 тысяч т составил 48% (37%, 1970). Динамика добычи угля в Донбассе дана на рис..

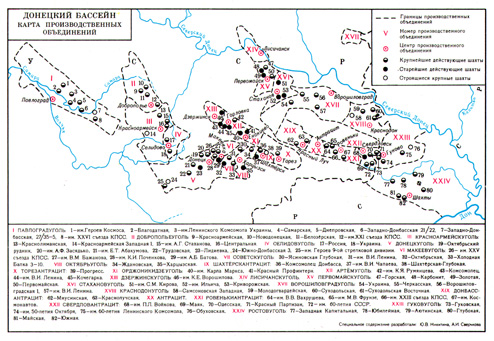

Добычу угля в Донбассе осуществляют 24 производственные объединения (карта): в Донецкой области 12, Ворошиловградской — 9, Ростовской — 2, Днепропетровской области — 1. Наибольшие объёмы добычи угля сконцентрированы в объединениях (1983, млн. т): «Донецкуголь» 21,3; «Ростовуголь» 18,8; «Ворошиловградуголь» 9,9; «Торезантрацит» 11,0; «Павлоградуголь» 10,6. В 1983 действовали 264 шахты (среднегодовая мощность одной шахты 595 тысяч т), 1708 очистных участков (1798 забоев). Среднедействующая длина линии очистных забоев — 275,6 км. Средняя длина одного действующего очистного забоя — 161 м. Добыто 198,0 млн. т угля, в т.ч. 69,9 млн. т антрацита и 79,2 млн. т угля для коксования. По маркам добыча угля (млн. т, 1983): К — 12,8; Ж — 22,4; Г — 54,6; Д — 6,9 и Т — 20,7. Среднемесячная скорость подвигания линии действующих очистных забоев достигла 33,3 м, средняя мощность разрабатываемых пластов — 1,14 м. За 1980 пройдено 3,1 тысяч км подготовительных горных выработок (15 м на 1000 т добычи угля), из которых 76,3% закреплено металлической крепью; 11,3% — сборной железобетонной, 5,5% — монолитным железобетоном и бетоном. Протяжённость горных выработок на 1000 т годовой добычи угля 83,1 м.

На шахтах Донбасса насчитывалось 2,4 тысячи комбайнов для очистных работ (в т.ч. 1911 узкозахватных), 687 проходческих комбайнов, 964 комплекта механизированных крепей, 171 струговая установка; 1108 очистных забоев на пластах падением до 35° оснащены узкозахватной техникой, из них 630 механизированными крепями, 210 забоев струговыми установками. Из этих забоев добыто 84% от общего объёма добычи угля, из них 56,7% в забоях с механизированными крепями. Среднесуточная добыча угля из забоев, оборудованных механизированными крепями, 578 т. В Донбассе работают 84 обогатительные фабрики, на которых перерабатывается более 156,1 млн. т угля, в т.ч. 56,9 млн. т углей для коксования, и выпускается более 89,8 млн. т концентрата.

Дальнейшее развитие угольной промышленности Донбасса предусматривает главным образом обновление и некоторое увеличение мощностей по добыче и переработке угля за счёт ускорения строительства, реконструкции и технического перевооружения шахт и обогатительных фабрик; создание средств комплексной механизации добычи угля из маломощных пластов, комбайнов для проведения выработок в крепких породах, механизации и автоматизации производственных процессов; улучшение условий труда, безопасных систем разработки; укрепление производственной базы шахтостроительных организаций; широкое применение индустриальных методов строительства, наращивание мощностей по производству горно-шахтного оборудования; совершенствование организации производства и труда.

В начале 80-х годов в бассейне ежегодно расходовалось свыше 1 млрд. рублей на строительство новых объектов и реконструкцию действующих мощностей и предприятий. Разрабатываются и испытываются опытные образцы нового оборудования, механизированные комплексы КМК-98 для выемки пластов мощностью 0,7-0,9 м и 1КМ 103, очистные комбайны и универсальные комплексы для пластов мощностью 0,7- 1 м, унифицированный проходческий комплекс для проведения магистральных выработок по породам средней и выше средней крепости, в т.ч. выбросоопасным на базе комплекса «Союз-19». Обеспечивается серийное производство бурошнековых установок (БШУ) для выемки пластов мощностью 0,6-0,85 м, проходческих комбайнов ТК-2, аккумуляторных электровозов АРП-14, монорельсовых дорог 2ДМДС, дизельных локомотивов. Осуществляется большой объём геологоразведочных и поисковых работ по уточнению запасов угля, ведётся большая работа по рекультивации земель.

Источник

dongeosociety.ru

dongeosociety.ru