Давление на дне морей и океанов. Исследование морских глубин

Из формулы гидростатического давления следует, что во всех местах жидкости, находящихся на одной и той же глубине, давление жидкости одно и то же. С увеличением глубины оно возрастает. Особенно больших значений оно достигает на дне морей и океанов. Например, на глубине 10 км давление воды составляет около 100 миллионов паскалей!

Несмотря на огромное давление, существующее на таких глубинах, и здесь обитают некоторые животные: различные иглокожие, ракообразные, моллюски, черви, а также глубоководные рыбы. Организм этих животных приспособлен к существованию в условиях большого давления, и точно такое же давление имеется внутри их.

Сюда не доходит солнечный свет (он угасает уже на глубине 180 м), и потому здесь царствует мрак. Обитатели глубин либо слепые, либо, наоборот, имеют очень развитые глаза. Некоторые из глубоководных животных светятся собственным светом.

Человек начал осваивать подводный мир еще в глубокой древности. Опытные, хорошо тренированные ныряльщики (ловцы жемчуга, собиратели губок), задерживая дыхание на 1—2 мин, погружались без всяких приспособлений на глубину 20—30 (а иногда и более) метров.

Опускаться на очень большие глубины человек без специального снаряжения не может. Этому мешает как отсутствие воздуха, так и огромное гидростатическое давление, прогибающее ребра грудной клетки настолько, что они могут не выдержать и сломаться.

Для увеличения времени пребывания под водой люди вначале использовали дыхательные трубки из тростника, кожаные мешки с запасом воздуха, а также «водолазный колокол» (в верхней части которого при погружении в воду образовывалась «воздушная подушка», из которой человек и получал воздух).

Следует иметь в виду, однако, что дышать через трубку, выступающую над поверхностью воды, можно лишь тогда, когда глубина погружения не превышает 1,5 м.

На больших глубинах разность между давлением воды, сжимающим грудную клетку, и давлением воздуха внутри ее возрастает настолько, что у человека уже не хватает сил увеличивать объем грудной клетки при вдохе и наполнять свежим воздухом легкие.

На глубине, превышающей 1,5 м, можно дышать только таким воздухом, который сжат до давления, равного давлению воды на данной глубине.

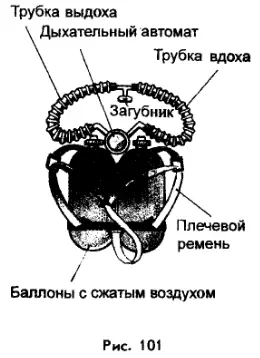

В 1943 г. французами Ж. Кусто и Э. Ганьяном был изобретен акваланг — специальный аппарат со сжатым воздухом, предназначенный для дыхания человека под водой (рис. 101). Благодаря этому изобретению плавание под водой стало увлекательным и распространенным видом спорта.Акваланг позволяет находиться под водой от нескольких минут (на глубине около 40 м) до часа и более (на небольших глубинах). Спуски с аквалангом на глубины более 40 м не рекомендуются, так как вдыхание воздуха, сжатого до большого давления, может привести к азотному наркозу. У человека нарушается координация движений, мутится сознание.

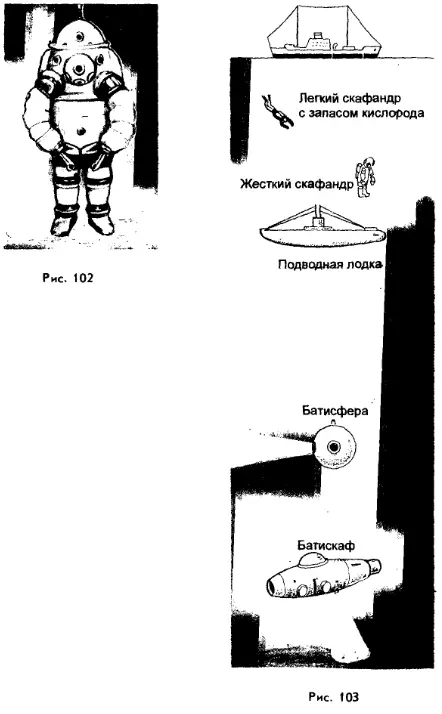

При подводных работах на разных глубинах используют специальные водолазные скафандры. Если скафандр мягкий (резиновый), то глубина погружения обычно не превосходит нескольких десятков метров.

На больших глубинах человек может работать только в жестком («панцирном») скафандре (рис. 102). В последнем случае глубина погружения может доходить до 300 м.

Для исследования морей и океанов на больших глубинах используют батисферы и батискафы (рис. 103).Батисферу опускают с надводного судна с помощью троса. Впервые она была использована итальянцем Бальзамелло в 1892 г.

Глубина погружения тогда составляла 165 м; впоследствии она превысила 1 км.

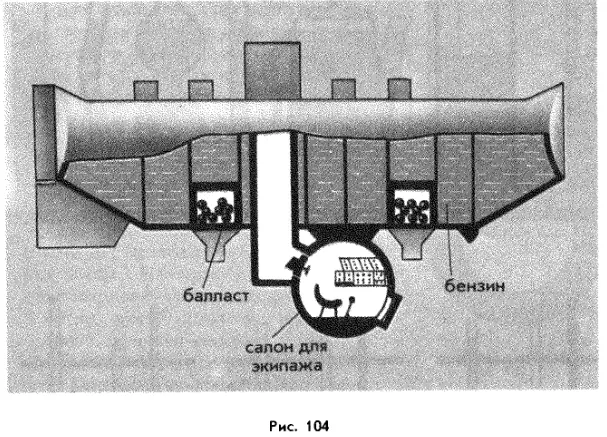

Батискаф не связан тросом с кораблем и представляет собой автономный (самоходный) аппарат (рис. 104). Первый батискаф был построен и испытан швейцарским ученым О. Пиккаром в 1948 г. В январе 1960 г. сын ученого Ж. Пиккар вместе с Д. Уолшем достигли на батискафе дна Марианского желоба в Тихом океане, глубина (измеренная в 1957 г. советским судном «Витязь») составляет 11022 м.

1. Каким образом человек может дышать, находясь под водой? 2. Что препятствует погружению людей без специальных приспособлений иа большие глубины? 3. Что такое акваланг? Почему в нем используется не обычный, а сжатый воздух? 4. Чем отличается батискаф от батисферы?

Источник

Доклад: Дно океана

Было время, когда высочайшей вершиной мира считалась г. Эверест (8848м над уровнем моря). Но с расширением наших познаний о рельефе морского дна выяснилось, что вулкан Мауна Кеа на острове Гавайи на 2300м. выше, если измерять его высоту со дна океана.

Тот факт, что высота Мауна Кеа вместе с подводной частью превышает 10000 м , — лишь одно из многих удивительных открытий, совершенных в результате исследований морских глубин за последние 50 лет.

На дне океана встречаются самые разнообразные формы рельефа. На рисунке морские глубины как бы освещены, но на деле дневной свет почти не проникает дальше 200 м, а ниже 1000 м царит вечный мрак.

В наши дни с помощью современных технологий составлены точные карты всего дна мирового океана. Они помогли ученым доказать что океаническое дно постепенно расширяется. Например, дно Атлантического океана расползается в стороны от срединного хребта со скоростью 2,5 см в год.

Еще быстрее происходит спрединг или расползание дна oт других хребтов. Так на Восточно-Тихоокеанском поднятии оно достигает 12-16 см в год. Впрочем, это вовсе не значит, что океан расширяет свои владения, ибо плоты, на которых покоится его дно, постепенно втягиваются в глубокие желоба.

Одним из самых поразительных открытий в изучении подводного рельефа стало то, что ни один сточившийся на дно океана камешек или проба донных отложений не старше 200 млн. лет. Для сравнения, возраст древнейших континентальных пород превышает 3960 млн. лет

Хотя возраст некоторых донных пород в неглубоких морях превышает 200 млн лет, геологи все же считают эти формации частью материковых массивов

Плавно понижающаяся часть подводной окраины континента называется континентальным шельфом. Если у берегов Чили шельф довольно узкий — не больше 2 км — то в других местах он занимает огромные площади. Все Северное море представляет собой часть Европейского континентальною шельфа, а шельф вдоль арктического побережья Сибири достигает в ширину более 1200 км.

На континентальном шельфе морские глубины обычно не превышают 200 м. Внешний край или бровка шельфа резко обрывается вниз к абиссальной равнине или океаническому дну. Именно этот материковый склон является подлинной границей континента.

Большей частью совершенно плоская абиссальная равнина лишена выразительных рельефных форм. Она лежит на глубине 4000-5000 метров и сложена вулканическими базальтовыми породами, покрытыми слоем донных отложений. Бугристое вулканическое дно изрезано трещинами, но год за годом осадки сглаживают неровности.

Донные отложения состоят из остатков бесчисленных растений и животных. Большинство из них — мелкие, даже микроскопические организмы, обитающие в толще воды и называемые планктоном.

Многие представители зоопланктона имеют известковый скелет или панцирь из углекислого кальция, поэтому основу донных отложений составляет известковый ил. Что происходит с ним спустя миллионы лет, можно увидеть на примере меловых берегов Дувра, чьи склоны некогда были толстыми слоями известковых отложений на дне давно исчезнувшего моря.

Абиссальная равнина расчленена рядом геологических структур, образующих провинции океанического дна. В центральной части океанов лежат подводные хребты, где из недр мантии выталкивается наверх и медленно затвердевает расплавленная порода. Именно здесь земная кора пополняется новым материалом.

В свое время ученые полагали, что именно эта интрузия вулканических пород привела к расхождению плит земной коры. Сегодня мы знаем, что их движение происходит под воздействием другой рельефной формы морского дна — глубоких желобов, окаймляющих края соседних плит. Здесь плиты постепенно втягиваются назад в недра мантии для повторной абсорбции. На дне океана таких желобов довольно много, в том числе вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки, из-за чего и шельф в этих краях очень узок.

Подводные горы формируются в т. н. «горячих точках» планеты вследствие извержений подводных вулканов. Большинство островов Тихого и Атлантического океанов — это их надводные вершины. Одни вулканы давно потухли, другие — к примеру, острова Тристан-да-Кунья и Канарские острова в Атлантическом океане, Гавайский и Филиппинский архипелаги в Тихом — активно действуют или спят.

Профиль морского дна на участке Сев. Атлантики между Массачусетсом (США) и Гибралтаром (5600 км).

Исследования морского дна

Простейшие исследования морского дна велись не одну сотню лет. Плавая вдоль побережья, моряки промеряли глубины с помощью привязанной к тросу свинцовой гири.

Тем же методом пользовались и в XIX веке на британском корвете «Челленджер», который за 3,5 года кругосветного плаванья собрал массу научной информации о морских глубинах. Отчеты этой экспедиции заняли 50 томов.

В наше время немало научной информации было получено благодаря работе научного судна «Гломар Челленджер», оснащенного куда более совершенной аппаратурой, чем его знаменитый тезка. В ходе начатого в 1968 г. проекта океанического бурения «Гломар Челленджер» побывал в разных уголках мирового океана, где бурил скважины и отбирал для анализа образцы пород. В настоящее время его работу продолжает более крупное судно «Гломар Эксплорер», способное вести буровые работы на больших глубинах.

Карты морского дна составляют с помощью установленных на борту корабля глубоководных эхолотов, которые производят замеры морских глубин. Более мощный сигнал низкочастотного эхолота способен проникать сквозь верхние слои донного грунта и сообщать информацию о расположенных под ними породах. Гидролокаторы бокового обзора, сканирующие местность под углом, различают структуры различных слоев морского дна. И, наконец, с помощью специальных глубоководных аппаратов ведутся визуальные исследования. Некоторые аппараты работают без экипажа, но оборудованы телекамерами.

Источник