- Для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия

- Защита атмосферы

- Глава 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- Глава 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- Лекция 16. Экозащитная техника и технологии

- 16.4. Защита атмосферы

Для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия

Лекция 1. Очитка газовых выбросов от пыли

Свойства пылей. Основные методы улавливания пылей (сухие механические пылеуловители, «мокрая» очистка газов; фильтрование; очистка в электрическом поле).

Лекция 2. Очистка газов от диоксида углерода (ДУ)

Источники выделения ДУ в промышленности. Методы физической абсорбции ДУ. Механизм этаноламиновой очистки, выбор рабочего раствора, варианты технологических схем, регенерация моноэтаноламина. Адсорбционная очистка газов от ДУ.

Лекция 3. Очистка газов от оксида углерода (ОУ)

Каталитическая очистка газов от ОУ. Абсорбционная очистка газов от ОУ.

Лекция 4. Очистка газов от сероводорода (СВ) и сероорганических (СОС) соединений

Физическая абсорбция органическими растворителями. Окислительные методы очистки. Каталитическая переработка СВ в серу. Очистка газов от СОС.

Лекция 5. Очистка газов от оксидов азота (ОА)

Окислительные методы очистки. Каталитическое восстановление ОА.

Лекция 6. Очистка газов от ОА (продолжение)

Поглощение ОА щелочными и селективными сорбентами. Абсорбционная и адсорбционная очистка газов от ОА.

Лекция 7. Абсорбционная очистка газов от диоксида серы (ДС)

Аммиачные методы. Известковый способ. Магнезитовые методы.

Лекция 8. Адсорбционная очистка газов от диоксида серы (продолжение)

Адсорбция на активированном угле. Поглащение ДС оксидами марганца. Поглащение ДС оксидами алюминия.

Лекция 9. Методы каталитического окисления и восстановления ДС

Методы окисления ДС. Методы восстановления ДС.

Источник

Защита атмосферы

Для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры:

— экологизацию технологических процессов;

— очистку газовых выбросов от вредных примесей;

— рассеивание газовых выбросов в атмосфере;

— устройство санитарно-защитных зон, архитектурно-планировочные решения и др.

Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от загрязнения — экологизация технологических процессов и в первую очередь создание замкнутых технологических циклов, малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ. Все шире применяют частичную рециркуляцию, т. е. повторное использование отходящих газов.

К сожалению нынешний уровень развития экологизации технологических процессов недостаточен для полного предотвращения выбросов токсичных веществ в атмосферу. Поэтому на предприятиях повсеместно используются различные аппараты очистки отходящих газов от аэрозолей (пыли, золы, сажи) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO, NO3, S02, S03 и др.), Однако с точки зрения будущего такие аппараты по вышеуказанным причинам не имеют перспектив.

Для очистки выбросов от аэрозолей в настоящее время применяют различные типы устройств в зависимости от степени запыленности воздуха, размеров твердых частиц и требуемого уровня очистки.

Рис. 1. Схема устройства циклона: 1 — корпус; 2 — входной патрубок; З — выхлопная труба; 4 — сборник пыли

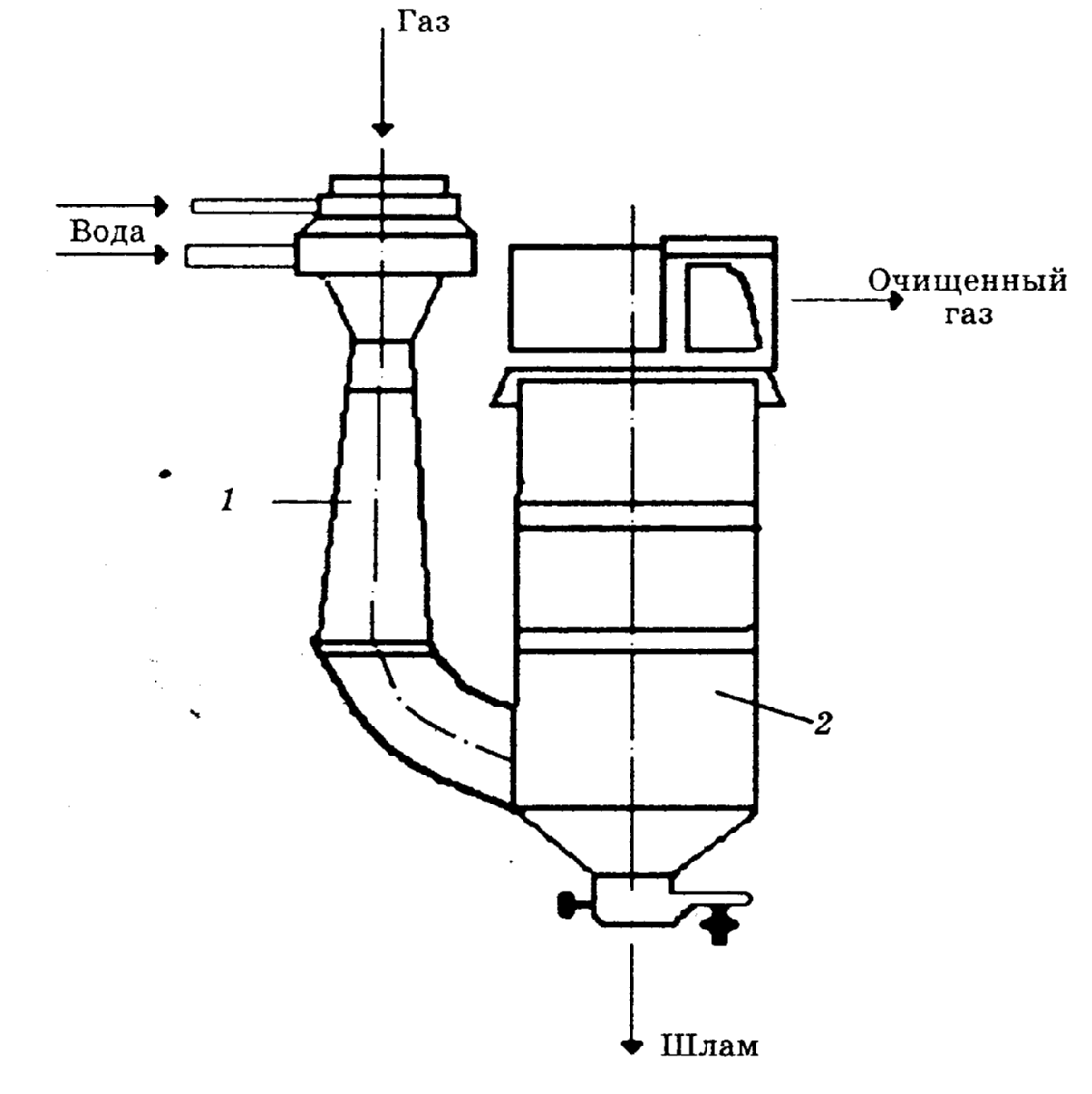

Мокрые пылеуловители (скрубберы, турбулентные, газопромыватели и др.) требуют подачи воды и работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность капель под действием сил инерции и броуновского движения. Наибольшее практическое применение получили скрубберы Вентури (рис. 2), которые обеспечивают 99% очистки от частиц размером более 2 мкм и, как все мокрые пылеуловители, незаменимы при очистке от пыли взрывоопасных и горячих газов.

Рис. 2. Схема устройства скруббера Вентури: 1 труба Вентури; 2 — скруббер-каплеуловитель

Фильтры (тканевые, зернистые) способны задерживать мелкодисперсные частицы пыли до 0,05 мкм. Особенно эффективны рукавные фильтры с тканями из синтетических волокон повышенной термостойкости (250-300 °С) типа «сульфон-Т», фильтровальные металлические ткани (до 800 °С), а также фильтры из тканей типа ФПП и ФПА, дающие высокую степень очистки.

Электрофильтры — наиболее совершенный способ очистки газов от взвешенных в них частиц пыли размером до 0,01 мкм при высокой эффективности очистки газов (99,0—99,5%). Принцип работы всех типов электрофильтров основан на ионизации пыле-газового потока у поверхности коронирующих электродов. Приобретая отрицательный заряд, пылинки движутся к осадительному электроду, имеющему знак, обратный заряду коронирующего электрода. При встряхивании электродов осажденные частички пыли под действием силы тяжести падают вниз в сборник пыли. Электроды требуют большого расхода электроэнергии — это их основной недостаток.

Рассеивание газовых примесей в атмосфере используют для снижения опасных концентраций примесей до уровня соответствующего ПДК. Как показывает опыт, в приземном слое атмосферы вблизи крупных энергетических установок (ТЭЦ, ГРЭС) и других предприятий концентрация вредных веществ в отходящих газах может превышать ПДК несмотря на все применяемые меры по очистке газов и экологизацию технологических процессов.

Рассеивание пыле-газовых выбросов осуществляют с помощью высоких дымовых труб. Чем выше труба, тем больше ее рассеивающий эффект. На ряде предприятий высота дымовых труб достигает более 300 м. Так, на медно-никелевом комбинате в г. Садбери (Канада) высота трубы 407 м. Значительную высоту (не менее 100 м) имеют вентиляционные (выбросные) трубы на АЭС для рассеивания радиоактивных выбросов. Следует признать, что рассеивание газовых примесей в атмосфере — это далеко не самое лучшее решение проблемы, связанной с загрязнением воздушного бассейна. По мнению А. Гора (1993), «применение высоких дымовых труб, хотя и помогло уменьшить локальное дымовое загрязнение, осложнило в то же время региональные проблемы выпадения кислотных дождей. Чем выше от поверхности земли происходит выброс загрязняющих газов, тем дальше от своего источника они распространяются. То, что было когда-то дымной мглой над Питтсбургом, становилось кислотным снегопадом в Лабрадоре. Примеси, досаждающие лондонцам в виде смога, губят листву в лесах Скандинавии».

Рассеивание вредных веществ в атмосфере — это временное, вынужденное мероприятие, которое осуществляется вследствие того, что существующие очистные устройства не обеспечивают полной очистки выбросов от вредных веществ.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

Санитарно-защитная зона — это полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния вредных факторов производства (выбросы пыли и иные виды загрязнения среды).

Ширину санитарно-защитных зон устанавливают в зависимости от класса производства, степени вредности и количества выделенных в атмосферу веществ и принимают равной от 50 до 1000 м. Например, для цементных заводов производительностью более 150 тыс. т цемента в год (1 класс производства) ширина санитарно-защитной зоны — 1000 м, а для предприятий по изготовлению камышита (V класс производства) — 50 м.

Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена и озеленена газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, например, акацией белой, тополем канадским, елью колючей, шелковицей, кленом остролистным, вязом листовитым и т.д. Об эффективности озеленения свидетельствуют следующие данные: хвоя одного гектара елового леса улавливает 32 т пыли, листва букового леса 68 т. На расстоянии 500 м от предприятия при отсутствии озеленения загрязнение воздуха NO2, S02, в два раза ниже, чем у источника загрязнения, а при наличии озеленения ниже в три-четыре раза.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направления ветров, выбор под застройку промышленного предприятия ровного возвышенного места, хорошо продуваемого ветрами, сооружение автомобильных дорог в обход населенных пунктов и др.

Источник

Глава 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

О.А. Барабанова, И.Н. Безкоровайная, Е.Б. Бухарова [и др.]

Экология: курс лекций

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. – 325 с.

Глава 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

Лекция 16. Экозащитная техника и технологии

16.4. Защита атмосферы

Для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры:

– экологизацию технологических процессов;

– очистку газовых выбросов от вредных примесей;

– рассеивание газовых выбросов в атмосфере;

– устройство санитарно-защитных зон;

– архитектурно-планировочные решения и др.

Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от загрязнения – экологизация технологических процессов, т. е. создание замкнутых технологических циклов, малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ. Все шире применяют частичную рециркуляцию, т. е. повторное использование отходящих газов.

К сожалению, нынешний уровень развития экологизации технологических процессов недостаточен для полного предотвращения выбросов токсичных веществ в атмосферу. На предприятиях повсеместно используют очистку газовых выбросов от вредных примесей – рассеянных в атмосфере веществ, не содержащихся в ее постоянном составе. Существуют различные аппараты очистки отходящих газов от аэрозолей – взвешенных в газообразной среде жидких или твердых частиц неорганической и органической природы (пыли, золы, сажи) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO, NO3, S02, S03 и др.), однако с точки зрения будущего такие аппараты по указанным причинам не имеют перспектив.

Для очистки выбросов от аэрозолей в настоящее время применяют различные типы устройств в зависимости от степени запыленности воздуха, размеров твердых частиц и требуемого уровня очистки.

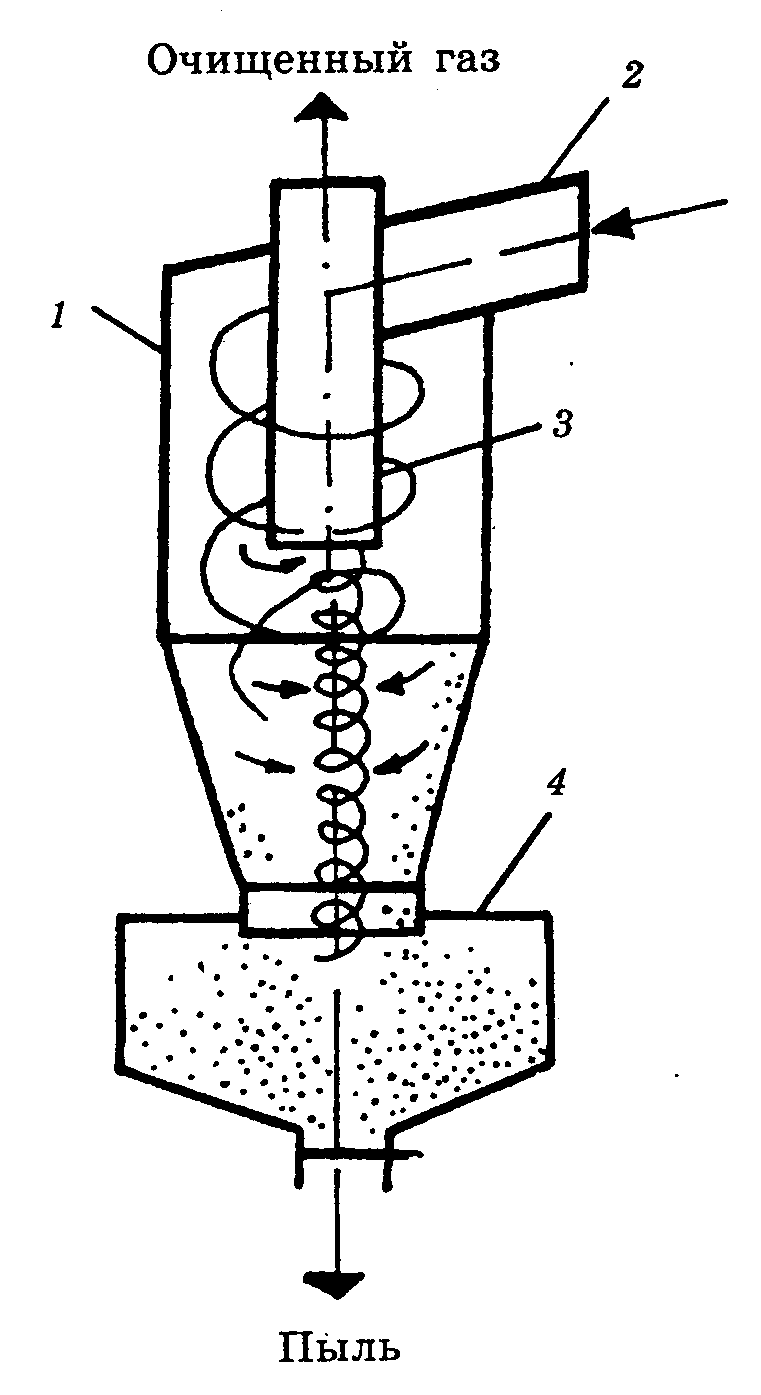

Сухие пылеуловители – циклоны, пылеосадительные камеры, которые предназначены для грубой механической очистки выбросов от крупной и тяжелой пыли. Принцип работы – оседание частиц под действием центробежных сил и сил тяжести. Пылегазовый поток вводится в циклон через патрубок (рис. 23), далее он совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса; частицы пыли отбрасываются к стенкам циклона и затем падают вниз в сборник пыли (бункер), откуда периодически удаляются. Для повышения эффективности работы применяют групповые (батарейные) циклоны.

Рис. 23. Схема устройства циклона: 1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3 – выхлопная труба; 4 – сборник пыли

Мокрые пылеуловители – скрубберы, турбулентные, газопромыватели и др., которые требуют подачи воды и работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность, капель под действием сил инерции и броуновского движения. Наибольшее практическое применение получили скрубберы Вентури (рис. 24), которые обеспечивают 99 % очистки от частиц размером более 2 мкм и, как все мокрые пылеуловители, незаменимы при очистке от пыли взрывоопасных и горячих газов.

Рис. 24. Схема устройства скруббера Вентури: 1 – труба Вентури; 2 – скруббер-каплеуловитель

Фильтры (тканевые, зернистые) способны задерживать мелкодисперсные частицы пыли до 0,05 мкм. Особенно эффективны рукавные фильтры с тканями из синтетических волокон повышенной термостойкости (250–300 °С) типа «Сульфон-Т», фильтровальные металлические ткани (до 800 °С), а также фильтры из тканей типа ФПП и ФПА, дающие высокую степень очистки.

Электрофильтры – наиболее совершенный способ очистки газов от взвешенных в них частиц пыли размером до 0,01 мкм при высокой эффективности очистки газов (99,0–99,5 %). Принцип работы всех типов электрофильтров основан на ионизации пыле-газового потока у поверхности коронирующих электродов. Приобретая отрицательный заряд, пылинки движутся к осадительному электроду, имеющему знак, обратный заряду коронирующего электрода. При встряхивании электродов осажденные частички пыли под действием силы тяжести падают вниз, в сборник пыли. Электроды требуют большого расхода электроэнергии – это их основной недостаток.

Рассеивание газовых примесей в атмосфере используют для снижения опасных концентраций примесей до уровня соответствующего ПДК. Как показывает опыт, в приземном слое атмосферы вблизи крупных энергетических установок (ТЭЦ, ГРЭС) и других предприятий концентрация вредных веществ в отходящих газах может превышать ПДК, несмотря на все применяемые меры по очистке газов и экологизацию технологических процессов.

Рассеивание пыле-газовых выбросов осуществляют с помощью высоких дымовых труб. Чем выше труба, тем больше ее рассеивающий эффект. На ряде предприятий высота дымовых труб достигает более 300 м. Самая высокая труба в России находится в Красноярском крае на Березовской ГРЭС – 370 м, а самая высокая труба в мире возведена на Экибастузской ГРЭС в Казахстане – 420 м. Значительную высоту (не менее 100 м) имеют вентиляционные (выбросные) трубы на АЭС для рассеивания радиоактивных выбросов. Рассеивание газовых примесей в атмосфере – это далеко не самое лучшее решение проблемы, связанной с загрязнением воздушного бассейна. Применение высоких дымовых труб, хотя и помогло уменьшить локальное дымовое загрязнение, осложнило в то же время региональные проблемы выпадения кислотных дождей. Чем выше от поверхности земли происходит выброс загрязняющих газов, тем дальше от своего источника они распространяются. Примеси, досаждающие лондонцам в виде смога, губят листву в лесах Скандинавии.

Рассеивание вредных веществ в атмосфере – это временное, вынужденное мероприятие, которое осуществляется вследствие того, что существующие очистные устройства не обеспечивают полной очистки выбросов от вредных веществ.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

Санитарно-защитная зона – это полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния вредных факторов производства (выбросы пыли и иные виды загрязнения среды).

Ширину санитарно-защитных зон устанавливают в зависимости от класса производства, степени вредности и количества выделенных в атмосферу веществ и принимают равной от 50 до 1000 м. Например, для цементных заводов производительностью более 150 тыс. т цемента в год (I класс производства) ширина санитарно-защитной зоны – 1 000 м, а для предприятий по изготовлению камышита (V класс производства) – 50 м.

Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена и озеленена газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, например, акацией белой, тополем канадским, елью колючей, шелковицей, кленом остролистным, вязом листовидным и т. д. Об эффективности озеленения свидетельствуют следующие данные: хвоя одного гектара елового леса улавливает 32 т пыли, листва букового леса 68 т. На расстоянии 500 м от предприятия при отсутствии озеленения загрязнение воздуха NO2, S02 в два раза ниже, чем у источника загрязнения, а при наличии озеленения ниже в три-четыре раза.

Архитектурно-планировочные мероприятия – это правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом «розы ветров», выбор под застройку промышленного предприятия ровного возвышенного места, хорошо продуваемого ветрами, сооружение автомобильных дорог в обход населенных пунктов и др.

«Роза ветров» – векторная диаграмма, характеризующая режим ветра в данной местности по многолетним наблюдениям. Длина лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях, пропорциональна повторяемости ветров.

Источник