Основные типы границ литосферных плит.

Границы литосферных плит подразделяются на дивергентны(расходиться) (зоны спрединга), конвергентные(сходиться)(зоны субдукции и обдукции) и трасформные.

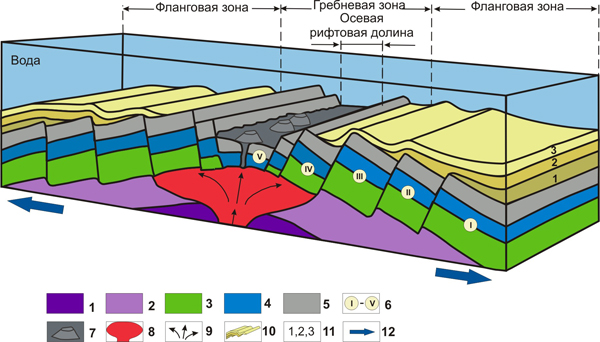

Зоны спрединга приурочены к (СОХ). Спрединг (англ. spreading- растекание) – процесс генерации океанской коры в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов (СОХ). Он состоит в том, что под действием растяжения кора раскалывается и расходится в стороны, а образующаяся трещина заполняется базальтовым расплавом. Таким образом, дно расширяется, а его возраст закономерно удревняется симметрично в обе стороны от оси СОХ. Термин спрединг морского дна предложил Р. Дитц (1961). А сам процесс рассматривается как океанский рифтогенез, основу которого составляет раздвиг посредством магматического расклинивания. Он может развиваться как продолжение континентального рифтогенеза. Раздвиг же в океанских рифтах обусловлен мантийной конвекцией – восходящими её потоками или мантийными плюмами.

Зоны субдукции – границы между литосферными плитами вдоль которых происходит погружение одной плиты под другую.

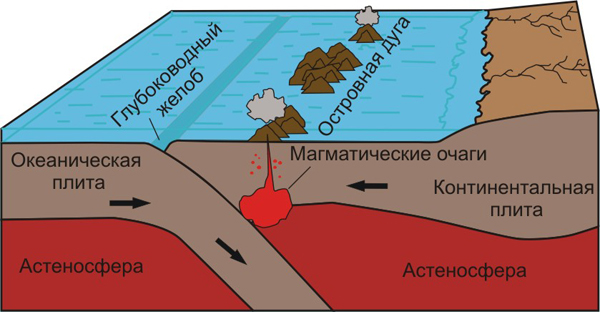

Субдукция (лат. sub – под, ductio – ведение; термин был заимствован из альпийской геологии)–процесс пододвигания океанской коры под континентальную (окраинно-материковый тип зон субдукции и его разновидности – андский, зондский и японский типы) или океанской коры под океанскую (марианский тип зон субдукции) при их сближении, обусловленном раздвиганием плит в зоне спрединга. Зона субдукции приурочена к глубоководному желобу. При пододвигании происходит быстрое гравитационное погружение океанской коры в астеносферу с затягиванием туда же осадков глубоководного желоба, с сопутствующими проявлениями складчатости, разрывов, метаморфизма и магматизма. Субдукция осуществляется за счёт нисходящей ветви конвективных ячей.

В зависимости от тектонического эффекта взаимодействия литосферных плит в разных зонах субдукции, а нередко и на соседних сегментах одной и той же зоны, можно выделить несколько режимов – субдукционной аккреции, субдукционной эрозии и нейтральный режим.

Режим субдукционной аккреции характеризуется тем, что над зоной субдукции образуется всё увеличивающаяся в размерах аккреционная призма, имеющая сложную изоклинально-чешуйчатую внутреннюю структуру и наращивающая континентальную окраину или островную дугу.

Режим субдукционной эрозии предполагает возможность разрушения висячего крыла зоны субдукции (подкоровая, базальная или фронтальная эрозия) в результате захвата материала сиалической коры в ходе субдукции и перемещения его на глубину в область магмообразования.

Нейтральный режим субдукции характеризуется пододвиганием почти недеформированных слоёв под висячее крыло.

Обдукция – тектонический процесс, в результате которого океаническая кора надвигается на континентальную.

Подтверждением возможности такого процесса являются находки офиолитов (реликтов океанической коры) в разновозрвстных складчатых поясах. В надвинутых фрагментах океанской коры представлена только верхняя часть океанской литосферы: осадки 1-го слоя, базальты и долеритовые дайки 2-го слоя, габброиды и расслоенный гипербазит-базитовый комплекс 3-го слоя и до 10 километров перидотитов верхней мантии. Это означает то, что при обдукции происходило отслаивание верхней части океанской литосферы и надвигание её на континентальную окраину. Остальная же часть литосферы перемещалась в зоне субдукции на глубину, где претерпевала структурно-метаморфические преобразования.

Геодинамические механизмы обдукции разнообразны, но главные из них – обдукция на границе океанского бассейна и обдукция при его замыкании.

Эдукция(англ.eduiction – извлечение) – процесс обратного выведения к поверхности тектонитов и метаморфитов, образовавшихся ранее в зоне субдукции, в результате продолжающейся дивергенции. Это возможно в том случае, если субдуцирующий хребет вытянут вдоль континентальной окраины и если свойственная ему скорость спрединга превышает скорость пододвигания хребта под континент. Там, где скорость спрединга меньше скорости пододвигания хребта, эдукция не происходит (например, взаимодействие Чилийского хребта с Андской окраиной).

Аккреция – наращивание в процессе пододвигания океанической коры края континента примыкающими к нему разнородными террейнами. Процессы регионального сжатия, вызванные столкновением микрокнтинентов, островных дуг или других «террейнов» с континентальными окраинами, обычно сопровождаются развитием шарьяжей, состоящих из пород промежуточных бассейнов или из пород самих этих террейнов. Так образуются, в частности, флишевые, офиолитовые, метаморфитовые тектонические покровы с формированием перед фронтом покровов за счёт их разрушения олистостостром, а в подошве покровов – микститов (тектонического меланжа).

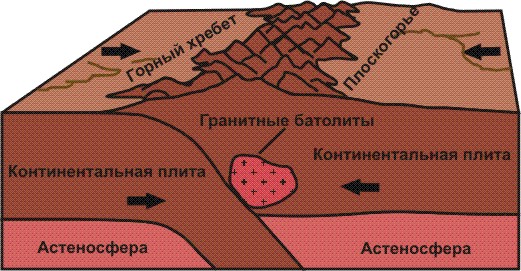

Коллизия(лат. collisio – столкновение) – столкновение разновозрастных и разных по генезису структур, например, литосферных плит. Развивается там, где континентальная литосфера сходится с континентальной: их дальнейшее встречное движение затруднено, оно компенсируется деформацией литосферы, её утолщением и «скучиванием» в складчатых сооружениях и горообразованием. При этом проявляется внутренняя тектоническая расслоенность литосферы, разделение её на пластины, которые испытывают горизонтальные перемещения и дисгармоничные деформации. В процессе коллизии преобладают глубинные наклонные латерально-сдвиговые встречные обмены породными массами внутри земной коры. В условиях скучивания и утолщения коры образуются палингенные очаги гранитной магмы.

Наряду с коллизией «континент-континент» иногда может быть коллизия «континент-островная дуга» или двух островных дуг. Но правильнее её применять для межконтинентальных взаимодействий. Пример максимальной коллизии – некоторые отрезки Альпийско-Гималайского пояса.

Трансформенные приурочены разломам.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Источник

Назовите три типа границ литосферных плит.

Литосферная плита — это крупный стабильный участок земной коры, часть литосферы. Согласно теории тектоники плит, литосферные плиты ограничены зонами сейсмической, вулканической и тектонической активности — границами плиты. Границы плит бывают трёх типов: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентный тип границ формируется при растяжении на границах плит (обычно) или внутри них (реже). Наиболее типичный пример дивергентных границ — срединноокеанические хребты и межконтинентальные рифты. Дивергентный тип границ локально отмечается в зонах растяжения у конвергентных границ и в испытывающих растяжение задуговых бассейнах и связанных с ними зонах развития сдвигов.

Конвергентный тип границ формируется при сжатии и разделяется на три подтипа, включающие в себя субдукционные, обдукционные и коллизионные границы.

Субдукционные границы соответствуют местоположению древних зон субдукции. Следует отметить, что погружение океанической коры под континентальную сопровождается интенсивными деформациями осадков аккреционной призмы, что приводит к формированию структур, сходных с наблюдаемыми в зонах коллизии [111]. Отсутствуют структурные критерии и для выделения палеозой Беньофа. Таким образом, в древних комплексах субдукционные границы могут выделяться в основном по геохимическим, петрологическим и иным косвенным признакам и располагаются между аккреционными призмами активных окраин континента и блоками с океанической корой.

Обдукция — это процесс надвигания океанической коры на континентальную. Соответственно обдукционная граница фиксирует контуры наиболее крупного покрова океанической коры, надвинутой на континентальную. Наличие обдуцированной океанической коры — надежный индикатор существования сутурной зоны, представляющей собой древнюю зону Беньофа.

Коллизионные зоны возникают в результате столкновения крупных континентальных масс и представляют собой большинство складчато-надвиговых поясов мира. Под коллизионной границей нами понимается сутурный шов или, в геосинклинально-платфор-менной терминологии, зоны корней покровов (хотя последние иногда интерпретируются и как палеозоны субдукции). В зависимости от наличия или отсутствия офиолитов выделяются офиолитовые и безофиолитовые швы.

Трансформные границы представлены крупными сдвигами, разделяющими как разнородные, так и близкие по составу и строению плиты.

Источник

Соответственно, выделяются и три типа основных границ плит

Дивергентные границы – границы, вдоль которых происходит раздвижение плит.

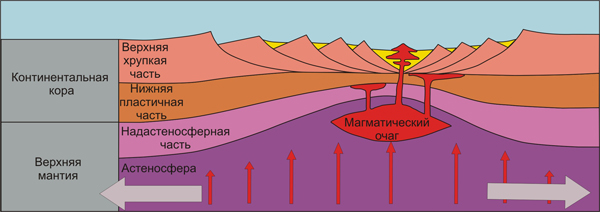

Процессы горизонтального растяжения литосферы называют рифтогенезом. Эти границы приурочены к континентальным рифтам и срединно-океанических хребтам в океанических бассейнах.

Термин «рифт» (от англ. rift – разрыв, трещина, щель) применяется к крупным линейным структурам глубинного происхождения, образованным в ходе растяжения земной коры. В плане строения они представляют собой грабенообразные структуры.

Закладываться рифты могут и на континентальной, и на океанической коре, образуя единую глобальную систему, ориентированную относительно оси геоида. При этом эволюция континентальных рифтов может привести к разрыву сплошности континентальной коры и превращению этого рифта в рифт океанический (если расширение рифта прекращается до стадии разрыва континентальной коры, он заполняется осадками, превращаясь в авлакоген).

Строение континентального рифта

Процесс раздвижения плит в зонах океанских рифтов (срединно-океанических хребтов) сопровождается образованием новой океанической коры за счёт магматических базальтовых расплав поступающих из астеносферы. Такой процесс образования новой океанической коры за счёт поступления мантийного вещества называется спрединг(от англ. spread – расстилать, развёртывать).

Строение срединно-океанического хребта

В ходе спрединга каждый импульс растяжения сопровождается поступлением новой порции мантийных расплавов, которые, застывая, наращивают края расходящихся от оси СОХ плит.

Именно в этих зонах происходит формирование молодой океанической коры.

Конвергентные границы – границы, вдоль которых происходит столкновение плит. Главных вариантов взаимодействия при столкновении может быть три: «океаническая – океаническая», «океаническая – континентальная» и «континентальная — континентальная» литосфера. В зависимости от характера сталкивающихся плит, может протекать несколько различных процессов.

Субдукция – процесс поддвига океанской плиты под континентальную или другую океаническую. Зоны субдукции приурочены к осевым частям глубоководных желобов, сопряжённых с островными дугами (являющихся элементами активных окраин). На субдукционные границы приходится около 80% протяжённости всех конвергентных границ.

При столкновении континентальной и океанической плит естественным явлением является поддвиг океанической (более тяжёлой) под край континентальной; при столкновении двух океанических погружается более древняя (то есть более остывшая и плотная) из них.

Зоны субдукции имеют характерное строение: их типичными элементами служат глубоководный желоб – вулканическая островная дуга – задуговый бассейн. Глубоководный желоб образуется в зоне изгиба и поддвига субдуцирующей плиты. По мере погружения эта плита начинает терять воду (находящуюся в изобилии в составе осадков и минералов), последняя, как известно, значительно снижает температуру плавления пород, что приводит к образованию очагов плавления, питающих вулканы островных дуг. В тылу вулканической дуги обычно происходит некоторое растяжение, определяющее образование задугового бассейна. В зоне задугового бассейна растяжение может быть столь значительным, что приводит к разрыву коры плиты и раскрытию бассейна с океанической корой (так называемый процесс задугового спрединга).

Модель процесса субдукции

Погружение субдуцирующей плиты в мантию трассируется очагами землетрясений, возникающих на контакте плит и внутри субдуцирующей плиты (более холодной и вследствие этого более хрупкой, чем окружающие мантийные породы). Эта сейсмофокальная зона получила название зона Беньофа-Заварицкого.

В зонах субдукции начинается процесс формирования новой континентальной коры.

Значительно более редким процессом взаимодействия континентальной и океанской плит служит процесс обдукции – надвигания части океанической литосферы на край континентальной плиты. Следует подчеркнуть, что в ходе этого процесса происходит расслоение океанской плиты, и надвигается лишь её верхняя часть – кора и несколько километров верхней мантии.

При столкновении континентальных плит, кора которых более лёгкая, чем вещество мантии, и вследствие этого не способна в неё погрузиться, протекает процессколлизии. В ходе коллизии края сталкивающихся континентальных плит дробятся, сминаются, формируются системы крупных надвигов, что приводит к росту горных сооружений со сложным складчато-надвиговым строением. Классическим примером такого процесса служит столкновение Индостанской плиты с Евразийской, сопровождающееся ростом грандиозных горных систем Гималаев и Тибета.

Модель процесса коллизии

Процесс коллизии сменяет процесс субдукции, завершая закрытие океанического бассейна. При этом в начале коллизионного процесса, когда края континентов уже сблизились, коллизия сочетается с процессом субдукции (продолжается погружение под край континента остатков океанической коры).

Для коллизионных процессов типичны масштабный региональный метаморфизм и интрузивный гранитоидный магматизм. Эти процессы приводят к созданию новой континентальной коры (с её типичным гранито-гнейсовым слоем).

Трансформные границы – границы, вдоль которых происходят сдвиговые смещения плит.

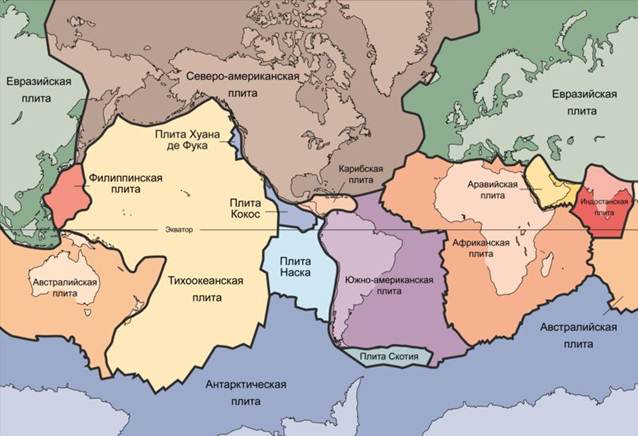

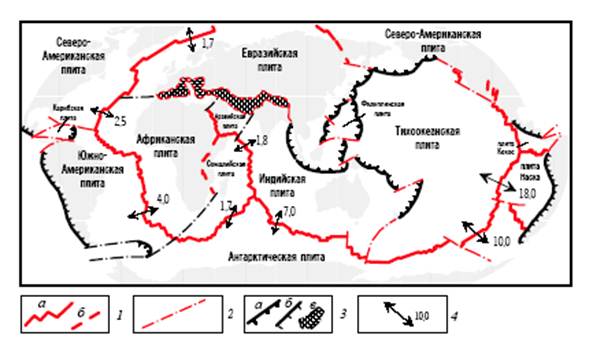

Рисунок — Границы литосферных плит Земли.

1 – дивергентные границы (а – срединно-океанские хребты, б – континентальные рифты); 2 – трансформные границы; 3 – конвергентные границы (а – островодужные, б – активные континентальные окраины, в – коллизионные); 4 – направления и скорости (см/год) движения плит.

4. Объём поглощённой в зонах субдукции океанской коры равен объёму коры, возникающей в зонах спрединга. Это положении подчёркивает мнение о постоянстве объёма Земли. Но такое мнение не является единственным и окончательно доказанным. Не исключено, что объём планы меняется пульсационно, или происходит уменьшение его уменьшение за счёт охлаждения.

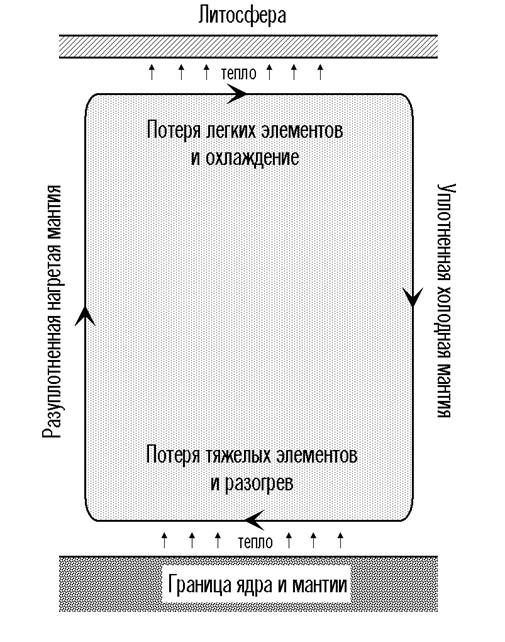

5. Основной причиной движения плит служит мантийная конвекция, обусловленная мантийными теплогравитационными течениями.

Источником энергии для этих течений служит разность температуры центральных областей Земли и температуры близповерхностных её частей. При этом основная часть эндогенного тепла выделяется на границе ядра и мантии в ходе процесса глубинной дифференциации, определяющего распад первичного хондритового вещества, в ходе которого металлическая часть устремляется к центру, наращивая ядро планеты, а силикатная часть концентрируются в мантии, где далее подвергается дифференциации.

Нагретые в центральных зонах Земли породы расширяются, плотность их уменьшается, и они всплывают, уступая место опускающимся более холодными и потому более тяжёлым массам, уже отдавшим часть тепла в близповерхностных зонах. Этот процесс переноса тепла идёт непрерывно, в результате чего возникают упорядоченные замкнутые конвективные ячейки. При этом в верхней части ячейки течение вещества происходит почти в горизонтальной плоскости, и именно эта часть течения определяет горизонтальное перемещение вещества астеносферы и расположенных на ней плит. В целом, восходящие ветви конвективных ячей располагаются под зонами дивергентных границ (СОХ и континентальными рифтами), нисходящие – под зонами конвергентных границ.

Таким образом, основная причина движения литосферных плит – «волочение» конвективными течениями.

Кроме того, на плиты действуют ещё рад факторов. В частности, поверхность астеносферы оказывается несколько приподнятой над зонами восходящих ветвей и более опущенной в зонах погружения, что определяет гравитационное «соскальзывание» литосферной плиты, находящейся на наклонной пластичной поверхности. Дополнительно действуют процессы затягивания тяжёлой холодной океанской литосферы в зонах субдукции в горячую, и как следствие менее плотную, астеносферу, а также гидравлического расклинивания базальтами в зонах СОХ.

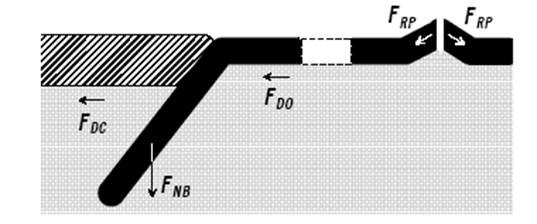

Рисунок — Силы, действующие на литосферные плиты.

К подошве внутриплитовых частей литосферы приложены главные движущие силы тектоники плит – силы мантийного “волочения” (англ. drag) FDO под океанами и FDC под континентами, величина которых зависит в первую очередь от скорости астеносферного течения, а последняя определяется вязкостью и мощностью астеносферного слоя. Так как под континентами мощность астеносферы значительно меньше, а вязкость значительно больше, чем под океанами, величина силы FDC почти на порядок уступает величине FDO. Под континентами, особенно их древними частями (материковыми щитами), астеносфера почти выклинивается, поэтому континенты как бы оказываются “сидящими на мели”. Поскольку большинство литосферных плит современной Земли включают в себя как океанскую, так и континентальную части, следует ожидать, что присутствие в составе плиты континента в общем случае должно “тормозить” движение всей плиты. Так оно и происходит в действительности (быстрее всего движутся почти чисто океанские плиты Тихоокеанская, Кокос и Наска; медленнее всего – Евразийская, Северо-Американская, Южно-Американская, Антарктическая и Африканская, значительную часть площади которых занимают континенты). Наконец, на конвергентных границах плит, где тяжелые и холодные края литосферных плит (слэбы) погружаются в мантию, их отрицательная плавучесть создает силу FNB (индекс в обозначении силы – от английского negative buoyance). Действие последней приводит к тому, что субдуцирующая часть плиты тонет в астеносфере и тянет за собой всю плиту, увеличивая тем самым скорость ее движения. Очевидно, сила FNB действует эпизодически и только в определенных геодинамических обстановках, например в случаях описанного выше обрушения слэбов через раздел 670 км.

Таким образом, механизмы, приводящие в движение литосферные плиты, могут быть условно отнесены к следующим двум группам: 1) связанные с силами мантийного “волочения” (mantle drag mechanism), приложенными к любым точкам подошвы плит, на рис. 2.5.5 – силы FDO и FDC; 2) связанные с силами, приложенными к краям плит (edge-force mechanism), на рисунке – силы FRP и FNB. Роль того или иного движущего механизма, а также тех или иных сил оценивается индивидуально для каждой литосферной плиты.

Совокупность этих процессов отражает общий геодинамический процесс, охватывающих области от поверхностных до глубинных зон Земли.

Рисунок — Принципиальная схема мантийной конвекции.

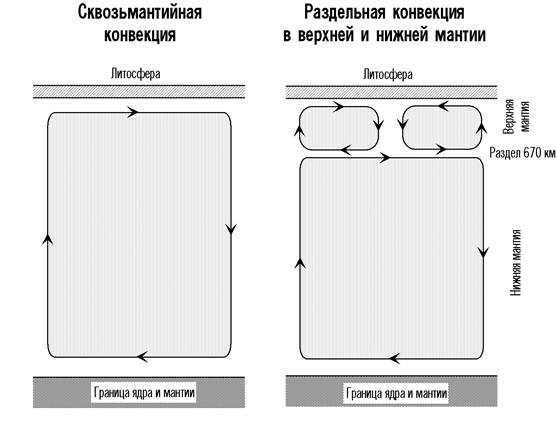

Рисунок — Альтернативные схемы мантийной конвекции

В настоящее время в мантии Земли развивается двухъячейковая мантийная конвекция с закрытыми ячейками (согласно модели сквозьмантийной конвекции) или раздельная конвекция в верхней и нижней мантии с накоплением слэбов под зонами субдукции (согласно двухъярусной модели). Вероятные полюсы подъема мантийного вещества расположены в северо-восточной Африке (примерно под зоной сочленения Африканской, Сомалийской и Аравийской плит) и в районе острова Пасхи (под срединным хребтом Тихого океана – Восточно-Тихоокеанским поднятием).

Экватор опускания мантийного вещества проходит примерно по непрерывной цепи конвергентных границ плит по периферии Тихого и восточной части Индийского океанов.

Современный режим мантийной конвекции, начавшийся примерно 200 млн. лет назад распадом Пангеи и породивший современные океаны, в будущем сменится на одноячейковый режим (по модели сквозьмантийной конвекции) или (по альтернативной модели) конвекция станет сквозьмантийной за счет обрушения слэбов через раздел 670 км. Это, возможно, приведет к столкновению материков и формированию нового суперконтинента, пятого по счету в истории Земли.

6. Перемещения плит подчиняются законам сферической геометрии и могут быть описаны на основе теоремы Эйлера. Теорема вращения Эйлера утверждает, что любое вращение трёхмерного пространства имеет ось. Таким образом, вращение может быть описана тремя параметрами: координаты оси вращения (например, её широта и долгота) и угол поворота. На основании этого положения может быть реконструировано положение континентов в прошлые геологические эпохи. Анализ перемещений континентов привёл к выводу, что каждые 400-600 млн. лет они объединяются в единый суперконтинент, подвергающийся в дальнейшем распаду. В результате раскола такого суперконтинента Пангеи, произошедшего 200-150 млн. лет назад, и образовались современные континенты.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник