Для чего нужен бассейн барботер

4.1. ЛТСМ В ПОМЕЩЕНИЯХ БАССЕЙНА-БАРБОТЕРА

ЛТСМ в помещениях бассейна-барботера были обнаружены в 1986 году. Первые исследователи приняли их за кучи глины по внешнему виду, а уровень мощности дозы, в то время, был везде высокий. В первые дни аварии считалось, что наибольшую опасность представляет наличие воды в бассейне-барботере. Предполагалось, что проплавление перекрытий и попадание расплавленных топливных масс в воду может вызвать паровой взрыв с выбросом высокоактивных аэрозолей. Предпринимались срочные усилия по откачке воды из бассейна-барботера и 6 мая 1986 года заслонки открыли и вода была слита [9].

Результаты дальнейших обследований помещений бассейна-барботера и мест скоплений ЛТСМ дают основание предполагать, что расплавы ЛТСМ попадали в воду. Это подтверждается наличием только в этих помещениях пемзообразных ЛТСМ, плотность которых 0,14 — 0,18 г/см.куб. Скопления ЛТСМ, «Кучи», покрыты сверху коркой «пемзы», толщина которой достигает более 100 мм. Куски «пемзы» находятся в разных местах помещений бассейна-барботера (фото 4.1.1.) 1 — пемзообразные ЛТСМ, 2 — бетон 1986 г, 3 — паросбросные трубы, 4 — пароотводные трубы.

Некоторые куски лежат на горизонтальных поверхностях металлоконструкций и труб на высоте более одного метра. «Пемза» отнесена от места скопления ЛТСМ на 60 метров. Это можно обьяснить наличием воды, которая и разнесла плавующую «пемзу» по разным углам, до сливных люков, которые расположены по оси Т.

Расположение скопления ЛТСМ на 1 этаже бассейна-барботера (Отм.-0,65) находится в пом. 012/7 в районе оси И ( рис. 4.1.1., фото .1.2.).

Точка съемки показана на рисунке. 1 — ЛТСМ, 2 — бетон 1986 г, 3 — паросбросные трубы диаметром 280 мм.

Следует отметить, что в нижних помещениях постоянно скапливалась вода. Скопления ЛТСМ очень не прочное, расползается под воздействием пробоотборника. Границы скопления ЛТСМ и ее профиль уточнены в 1993 году.

Максимальная толщина ЛТСМ 0.7 м верхний слой

10 см — пемзообразный. Нижний — плотная темнокоричневая керамика. В одной паросбросной трубе предполагается наличие ЛТСМ. Диаметр ПТ на этой отметке — 280 мм. Помещение залито «свежим» бетоном 1986 года, в районе скопления ЛТСМ, слоем

0.2 м.

Примем следующие условия расчета.

Площадь открыто лежащих ЛТСМ — 3.4 м.кв.

Толщина керамических ЛТСМ — 0.4 м.

Толщина пемзообразных ЛТСМ — 0.1 м.

Диаметр ПТ — 280 мм, длина 2 м., количество 1 шт.

В таких приближениях получаем объем ЛТСМ.

V = 1.4 м.куб

Примечание. Объем и плотность пемзообразных ЛТСМ, позволяют пренебречь ими.

Расположение скопления ЛТСМ на втором этаже бассейна-барботера (Отм. 2.20) находится в пом. 012/15(рис. 4.1.2., фото 4.1.3.).

Точка съемки показана на рисунке. 1- ЛТСМ, 2- паросбросные трубы диаметром 420 мм, 3 — бетон 1986 г, 4 — металлическая труба, ограничивающая распространение ЛТСМ.

По объему это скопление ЛТСМ превосходит скопление на первом этаже в 5 раз. Из-за большого гамма-фона до 2000 Р/ч и характера расположения, это скопление вначале было обследовано недостаточно точно и оценки объема оказались завышенными. «Куча» ЛТСМ покрыта сверху коркой «пемзы» толщиной более 100 мм. Но в отличии от 1-го этажа разброс кусков «пемзы» незначительный. В 1993 году были уточнены границы скопления ЛТСМ и ее толщина. По полученным результатам измерений количество топлива уменьшилось по сравнению с ранее опубликованными результатами, с 6.1 +/- 0.8 т. до 2.2 +/- 0.3 т.[2]. Следует отметить, что в ряде паросбросных труб виброаккустическим методом обнаружено заполнение, предположительно ЛТСМ, но поверхность труб не покрылась окисной пленкой, как этого следовало бы ожидать, учитывая что температура плавления ЛТСМ составляет 1200 С, а трубы имеют естественный металлический блеск.

Максимальная толщина слоя ЛТСМ — 0,9 м. ЛТСМ имеют несколько гребней с провалами между ними около 0,1 м. Открытая поверхность ЛТСМ покрыта пемзообразным слоем толщиной

0,1 м. В пяти паросбросных трубах предполагается наличие ТСМ. Помещение залито «свежим» бетоном 1986 года, в районе скопления ЛТСМ, слоем

0.4 м. Края у этого скопления ЛТСМ крутые, как у жидкости не смачивающей поверхность. Поэтому предполагать, что под бетоном, в этом районе, ЛТСМ распространилились на большую площадь нет оснований.

Примем следующие условия расчета.

Площадь открыто лежащих ЛТСМ

16.7 м.кв.

Толщина керамических ЛТСМ — 0.6 м.

Толщина пемзообразных ЛТСМ — 0.1 м.

Диаметр ПТ — 420 мм, длина 3 м., количество 3 шт.

Тогда объем ЛТСМ получаем:

V=12 м.куб. Оглавление.

Источник

Для чего нужен бассейн барботер

Ровно 32 года назад произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария на Чернобыльской атомной электростанции в Украине. В результате взрыва и последующего разрушения четвертого энергоблока электростанции в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. 30-километровая зона вокруг электростанции была объявлена зоной отчуждения. Но с тех пор многое поменялось, пишет сайт N+1.

Безопаснее стало как в зоне отчуждения, так и внутри разрушенного энергоблока, где, однако, до сих пор сохраняется радиоактивное, не остывающее образование, приближаться к которому нельзя даже с соблюдением строжайших мер безопасности. Впервые обнаруженное в декабре 1986 года, оно за свой внешний вид и цвет получило название «слоновья нога».

В ночь с 25-го на 26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции проводилась плановая остановка четвертого энергоблока для предупредительного ремонта и проведения обычных и нестандартных испытаний. Тогда планировалось, в частности, провести проверку режима выбега ротора турбогенератора. Этот режим был предложен генеральным проектировщиком в качестве еще одной меры аварийного электроснабжения — продолжающий вращаться по инерции ротор турбогенератора, теоретически, мог бы на некоторое время обеспечить электроэнергией питательные и главные циркуляционные насосы. Работа последних необходима даже на остановленном реакторе для его охлаждения, поскольку падение мощности в установке происходит плавно; даже спустя час после остановки остаточное энерговыделение составляет около 1,4–1,5 процента. Испытания режима выбега проводились и прежде, но заканчивались неудачно — напряжение падало быстрее, чем рассчитывал разработчик.

Ночью 26 апреля 1986 года во время эксперимента произошел скачок мощности, сработала система защиты и аварийного отключения реактора, однако, вероятно, реального отключения реактора не произошло. Попытки персонала компенсировать скачок успехом не увенчались, и мощность продолжила неконтролируемый рост. По одной из версий, объясняющих причины аварии, при неконтролируемом росте мощности расплавились тепловыделяющие элементы (содержавшие ядерное топливо), которые, в свою очередь, повредили контур охлаждения. Из-за этого вода и пар попали в реакторное пространство, давление в котором поддерживалось на уровне атмосферного. В результате произошел первый паровой взрыв, подбросивший крышку реактора. Этот конструктивный элемент массой около двух тысяч тонн пробил крышу энергоблока. Вода из охлаждающего контура, продолжавшая стекать в реактор, по-прежнему превращалась в пар; произошел второй взрыв, выбросивший в окружающую среду большие количества радиоактивных элементов.

В ноябре прошлого года шведские ученые пришли к выводу, что во время аварии на Чернобыльской атомной электростанции в действительности произошел ядерный взрыв. Его мощность составила около 75 тонн в тротиловом эквиваленте. Прежде чем прийти к такому заключению, исследователи проанализировали концентрации изотопов 133Xe и 133mXe в образцах череповецкой фабрики по сжижению воздуха, а также смоделировали погодные условия после катастрофы, используя недавно опубликованные подробные данные за 1986 год.

Вид на «Слоновью ногу»

В результате этих взрывов охлаждение прекратилось — обезвоживание активной зоны реактора привело к резкому набору мощности и скачкообразному росту температур. Авария на Чернобыльской электростанции перешла в тяжелую фазу, которая неофициально называется расплавлением активной зоны реактора. Международные организации по ядерной безопасности этот термин не признают, но, тем не менее, используют для описания неконтролируемых событий, которые происходят на аварийной атомной электростанции, если там начинают плавиться тепловыделяющие элементы. За всю историю существования атомной энергетики расплавление активной зоны реактора происходило пять раз: в ходе аварии на втором энергоблоке электростанции Три-Майл-Айленд в США в 1979 году, на Чернобыльской атомной электростанции и трижды — на атомной электростанции в Фукусиме в Японии в 2011 году.

Из-за взрывов реактор Чернобыльской АЭС получил серьезные повреждения, в том числе и в системе парораспределения. В образовавшиеся пробоины стала стекать расплавленная радиоактивная масса — превратившиеся в лаву тепловыделяющие элементы. Растекаясь, эта лава, содержащая в себе уран и цирконий (топливо и покрытие тепловыделяющих элементов), смешивалась с обломками бетона, песком и металлическими элементами конструкции. По системе охлаждения и парораспределения этот расплав, получивший название «чернобылит», растекался на протяжении почти недели, пока не дошел до бассейна-барботёра. Так называется специальный резервуар с холодной водой, куда при нештатных ситуациях сбрасываются излишки пара из системы охлаждения, который затем конденсируется. Ликвидаторы аварии опасались, что лава из активной зоны реактора может расплавить его дно, проникнуть в почву и заразить водоносные слои.

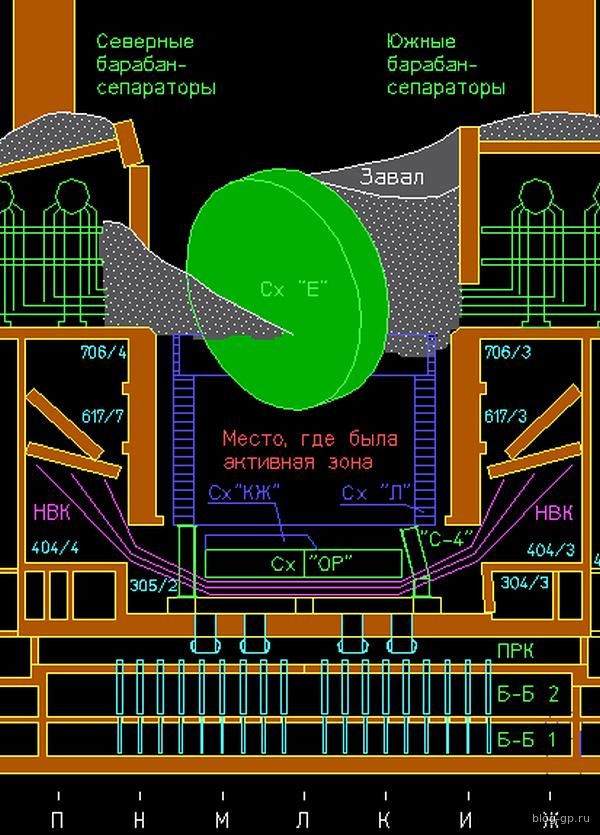

Схема реактора четвертого энергоблока после взрывов. Буквами «Б-Б» обозначены уровни бассейна-барботёра

Для защиты от протекания расплава под реактором был установлен бетонный поддон с металлическими трубами для водяного охлаждения. Впрочем, течение расплавленного чернобылита остановилось в бассейне-барботёре, и бетонный поддон не пригодился. В мае 1986 года ликвидаторы аварии, работавшие в четвертом энергоблоке, обнаружили источник высокого радиационного излучения — во время обследования помещений прибор «Киржач-3», измеряющий интенсивность гамма-полей и рассчитанный на три тысячи рентген в час, зашкалил и вышел из строя. По воспоминаниям одного из ликвидаторов, инженера-исследователя Георгия Попкова, позднее в одно из подозрительных помещений, где зашкаливала обычная аппаратура, протолкнули детского коня на колесиках, на котором был закреплен измерительный датчик. Прибор показал 14,5 тысячи рентген в час.

Проникнуть в бассейн-барботёр, где был зафиксирован очень высокий уровень радиации, исследователям удалось только в декабре 1986 года. Там они увидели огромную расплывшуюся каплю с серой, местами черной, блестящей поверхностью. Замеры показывали излучение около восьми тысяч рентген в час на поверхности капли, которую за внешний вид назвали «слоновьей ногой». Сперва исследователи решили, что она состоит из расплавленного свинца — первое время после аварии на четвертом энергоблоке в зону реактора с вертолетов сбрасывали свинцовые блоки. Предполагалось, что свинец будет отбирать часть тепла и, расплавляясь, повышать площадь теплообмена. Это должно было погасить мощность расплавленной активной зоны. Через некоторое время после находки с большим трудом, короткими подходами буквально на пару секунд, исследователям удалось собрать несколько образцов «слоновьей ноги».

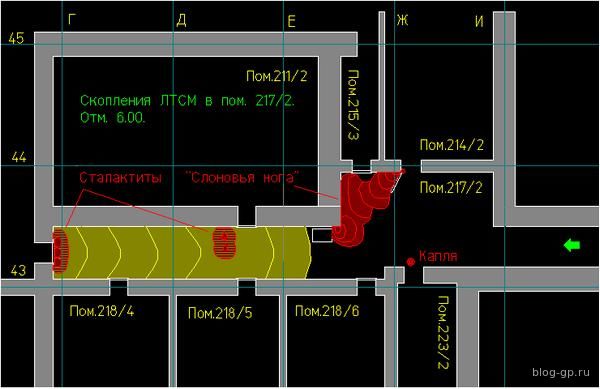

Схема помещений бассейна-барботёра с указанием положения лавообразных топливосодержащих масс, включая «Слоновью ногу»

Лабораторные испытания показали, что никакого свинца в этом образовании не было. Оно содержало около десяти процентов урана, полный набор радионуклидов ядерного топлива, расплав двуокиси кремния и некоторые другие элементы. Такой расплав иначе называется «кориумом» (от английского слова core — ядро), поскольку образуется в результате расплавления активной зоны реактора. Кориум образовался при аварии реактора на Три-Майл-Айленд, образовался он и при аварии на Чернобыльской атомной электростанции. При этом четвертый энергоблок и по сей день остается местом с наибольшим в мире скоплением лавообразного сплава, в обычной природе не встречающегося. «Слоновья нога», изначальная масса которой оценивалась в 11 тонн, является лишь наиболее крупным образованием из кориума — в реакторной зоне расплавленный чернобылит образовал капли, сталактиты и сталагмиты с различной радиоактивностью, которая обычно редко превышала 600-700 рентген в час.

По замерам исследователей, площадь основания «слоновьей ноги» составила около шести квадратных метров, а площадь основания сталактита, отходящего от «ноги», — 1,7 квадратного метра. Через некоторое время после аварии «слоновья нога» начала растрескиваться. Кроме того, команды ликвидаторов регулярно поливали ее водой и откалывали от «ноги» куски. Но считается, что это образование не остыло и до настоящего времени. Изначальная температура кориума на Чернобыльской АЭС, по разным оценкам, составляла около двух тысяч градусов Цельсия. Сегодня температура этого объекта остается на несколько градусов выше температуры окружающей среды, поскольку распад актиноидов и других радиоактивных элементов в нем все еще продолжается. Считается, что если сегодня находиться рядом со «слоновьей ногой» на протяжении 500 секунд, то смерть от переоблучения наступит в течение двух суток. По разным оценкам, наплыв чернобылита будет радиоактивным на протяжении еще ста тысяч лет.

Для того чтобы предотвратить распространение радиоактивных элементов из разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, к ноябрю 1986 года над ним в спешном порядке построили изоляционное сооружение. Оно получило официальное название «Укрытие» и неофициальное — «Саркофаг». Конструкцию возвели всего за 206 дней. Срок ее службы прогнозировался в 20–40 лет. В 2007 году началось строительство «Укрытия-2», арочного защитного сооружения, которое в 2017 году надвинули на четвертый энергоблок поверх «Саркофага». Полностью строительные и герметизирующие работы над конструкцией планируется завершить в 2018 году. С этих пор проникнуть под «Саркофаг» будет невозможно (изначально в конструкции первого укрытия были предусмотрены технологические входы для исследователей и контролирующих инженеров).

И хотя теперь уже двойное укрытие должно предотвратить распространение радиоактивных веществ воздушным путем, полной безопасности оно, вероятно, не обеспечит. Некоторые эксперты полагают, что «слоновья нога» в будущем может стать причиной новой катастрофы. Предполагается, что она продолжает плавить бетонное основание под собой и в конце концов пройдет сквозь бетон в почву, оттуда сможет достичь водяных слоев. Это, в свою очередь, приведет к отравлению подземных источников воды и даже новому взрыву. Все это напоминает так называемый «китайский синдром». Так в 1970-х годах было принято с насмешкой называть опасения ученых, предупреждавших, что расплавление активной зоны реактора может выйти за защитную оболочку реактора. Шутники тогда говорили, что расплав из активной зоны пройдет Землю насквозь и выйдет где-то на территории Китая.

Этот фантастический сценарий в 1979 году даже вдохновил американского режиссера на съемку фильма с тем же названием — «Китайский синдром», который вышел на экраны за несколько недель до аварии на Три-Майл-Айленд. В 1980-х годах про этот синдром забыли, но вспомнили снова, и уже всерьез, в 2017 году. Тогда при очередном обследовании японской атомной электростанции Фукусима-1, пострадавшей от землетрясения в 2011 году, выяснилось, что активная зона реактора второго блока Фукусимы-1 расплавилась и просочилась за внешний контур. В частности, исследователи обнаружили, что участок фальшпола под реактором площадью один квадратный метр полностью расплавился. Исследования на японской электростанции продолжаются.

Исследователь Артур Корнеев, заместитель директора объекта «Укрытие» на ЧАЭС, осматривает «Слоновью ногу». Артефакты на снимке — действие радиации на фотопленку. Бассейн-барботёр ЧАЭС, 1996 год / US Department of Energy

Но вернемся к «слоновьей ноге». С постройки Чернобыльской АЭС прошло уже больше 40 лет. Из них на протяжении 32 лет тщательного обследования и ремонта конструкции станции не производилось вообще. Время и последствия аварии могли привести к растрескиванию бетонного фундамента. Некоторые эксперты полагают, что «Саркофаг» и «Укрытие-2» создали дополнительное давление на грунт вокруг четвертого энергоблока и в будущем фундамент может попросту разрушиться. В результате «слоновья нога» и другие формирования из чернобылита провалятся, попадут в почву и со временем начнут вымываться, отравляя, в первую очередь, подземные водные источники. Впрочем, другие эксперты относятся к этой версии скептически, полагая, что бетонный фундамент и уцелевшие металлические конструкции четвертого энергоблока достаточно надежны и не дадут кориуму проникнуть в почву.

В 1990-х годах исследователи опубликовали доклад о послеаварийном состоянии четвертого блока Чернобыльской АЭС, в котором говорилось, что натеки чернобылита необходимо пропитать нейтронопоглощающими растворами и закрыть их. Предполагалось, что это позволит предотвратить превращение «слоновьей ноги» и других наплывов в пыль, основной источник радиационного заражения в Чернобыле. Впрочем, позднее украинские исследователи объявили, что обработка растворами ничего не даст, а в худшем случае даже приведет к «потере контроля над потоком нейтронов». Кроме того, эти меры все равно не предотвратят образование радиоактивной пыли. По этой причине «Укрытие-2» рассматривается как самый надежный способ защиты от распространения радиоактивных элементов из четвертого блока. Дальнейшую же судьбу лавообразных топливосодержащих материалов в Чернобыльской АЭС ученые намерены определить расчетно-аналитическим методом.

Источник