Длина бассейна реки как найти

Задание 1. Измерение длины реки

Оборудование: калькулятор, линейка, простой и цветные карандаши, калька, миллиметровка, курвиметр (циркуль).

Ход работы. Длина водотока измеряется курвиметром или измерителем (циркулем). Для определения длины водотоков измерителем их предварительно разбивают засечками на отдельные участки в соответствии с характером извилистости каждого из них. Удобно делать засечки также в местах пересечения реки с горизонталями, а также в характерных точках перелома профиля, расстояние до этих точек потребуется в дальнейшем при построении продольного профиля реки. Длина водотоков измеряется дважды: от устья до истока и наоборот. Число отложений записывается с точностью до 0,1.

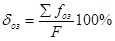

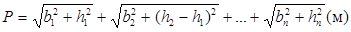

Определяется по формуле:

М- среднее из двух измерений

К- поправочный коэффициент на извилистость

а- раствор циркуля в масштабе рабочей карты, мм.

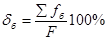

Задание 2. Определение коэффициента извилистости реки

Определяется по формуле

L1- длина прямой, соединяющей точки истока и устья (замыкающего створа) реки.

Примечание. В случае изогнутой форме бассейна его длина определяется по ломанной линии, каждый отрезок показывает главные изгиба русла. Коэффициент извилистости не может быть меньше единицы

Далее, с помощью таблицы определить к какому типу по извилистости относится изучаемая река (вид реки в природных условиях).

Коэффициент извилистости при растворе циркуля

Образцы рисунка речной сети

Задание 3. Построение гидрографического рисунка

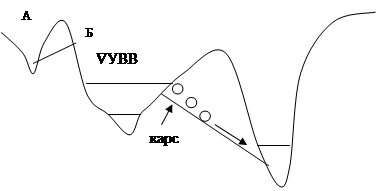

При построении гидрографической схемы главную реку наносят виде прямой горизонтальной линии с учетом ее вычисленной длины и в соответствии с выбранным масштабом. Затем на линии отмечаются под углом 30-450 места впадения притоков первого порядка, они должны иметь наклон в сторону истока. Аналогичны построения для притоков второго и т.д. притоков.

Гидрографическая схема реки (пример)

Задание 4. Определение густоты речной сети

Густота речной сети — это отношение длины всех поверхностных водотоков данной площади (км) к величине этой площади (км²). Густота речной сети показывает степень развитости гидрографической сети в пределах территории.

Рассчитывается по формуле

L –длина главной реки (из предыдущей работы), км

Σ l –сумма длин притоков (из предыдущей работы), км

Задание 5. Определение площади водосбора реки

Следует различать водосбор и бассейн реки.

Водосбор реки — это часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда данная река получает свое питание. Поскольку питание рек может быть поверхностным и подземным, различают поверхностный и подземный водосборы, которые могут не совпадать.

Водосборный бассейн — территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в данный водоём или водоток, включая различные его притоки.

Ход работы. Площадь бассейна определяется палеткой или планиметрированием. Для выполнения этой работы рекомендуется нанести на схему бассейна сеть квадратов. Каждый ряд квадратов нумеруется. Для каждого частного бассейна подсчитывается число полных квадратов, а также с точностью до сотых определяется площадь не полных квадратов.

Задание 6. Вычисление длины и средней ширины бассейна реки

Длина бассейна L 1 бассейна определяется по прямой, соединяющей точки устья и истока реки. В случае изогнутой форме бассейна его длина определяется по ломанной линии, каждый отрезок показывает главные изгиба русла.

Средняя ширина бассейна рассчитывается по формуле: В ср = F/ L 1

Задание 7. Вычисление падение реки.

Падение — это превышение истока реки (участка водотока) над устьем реки (участка водотока. Падение реки (Пр) равно разнице отметок истока (Н1) и устья (Н2).

Задание 8. Вычисление уклона реки.

Уклон (У) вычисляется отношением длины частных участков продольного профиля между точками перегиба и длиной реки (L) до заданного створа. Частные уклоны вычисляются отношением высот на рассматриваемом участке. Уклоны определяются и записываются либо в долях от единицы, либо в промилле. Промилле — это тысячная доля какой-то величины. т.е. в 1000 раз больше уклона, выраженного в долях от единицы. Уклоны местности характеризуют скорость склонового (добегания) стекания воды.

У=Пр/L= Н1-Н2/L (м/км, %0).

Задание. Рассмотрите различие уклона горной и равнинной рек

Источник

Характеристики бассейна и реки

В практических инженерных гидрологических расчетах используются эмпирические формулы с расчетными параметрами гидрографических и морфометрических, геологических, климатических показателей реки, речного бассейна.

1. Гидрографические характеристики в свою очередь определяется тремя показателями: длиной реки, коэффициентом извилистости реки и густотой речной сети.

Длина реки L — это расстояние от истока до её устья. Длина рек определяется по крупномасштабным картам циркулем или курвиметром в прямом и обратном направлении и вычисляется по формуле:

L = ак ± (а 1 ·

где ак — средний отчет по шкале курвиметра, см;

а 1 — раствор циркуля в масштабе карты, мм;

Коэффициент извилистости реки

Густота речной сети

Густота речной сети является показателем развития поверхностного стока территории.

2. Морфометрические характеристики реки и речного бассейна состоят из таких показателей как площадь водосбора, длина бассейна, средняя ширина бассейна, средняя высота речного бассейна, уклон реки, коэффициенты озерности, заболоченности, залесенности, живое сечение реки.

Площадь водосбора F (км 2 ) – это часть земной поверхности, включая толщу почво-грунтов, откуда вода поступает к водному объекту. Измерение площадей водосборов выполняют по топографическим картам планиметром или наметкой, предварительно проводится линия водоразделов. Бассейн реки включает в себя поверхностный и подземный водосборы. Водораздельная линия проходит по наиболее высоким точкам и отделяет склоны, с которых вода скатывается в соседние реки. Формы речных бассейнов многообразны, но чаще имеют грушевидную форму.

Длина бассейна L (км) – расстояние по прямой от устья (замыкающего створа реки) до наиболее удаленной точки водораздельной линии.

Средняя ширина бассейна Bср=

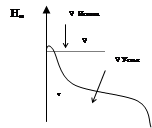

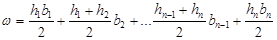

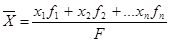

Средняя высота речного бассейна Hср. вычисляется по формулам:

где fn — частные площади водосбора, заключенные между горизонталями;

hn — средние высоты между горизонталями;

F — общая площадь водосбора.

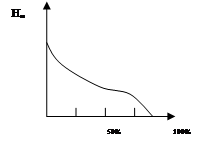

Среднюю высоту бассейна можно определить по гипсографической кривой, которая характеризует нарастание площади водосбора по высотным зонам.

|

|

|

Уклон реки i — это отношения падения уровней воды на расстояние между переломными точками, или разница между отметками высот истока и устья реки. Уклон реки вычисляется по формуле: i =

Коэффициент озерности:

Коэффициент заболоченности:

Коэффициент залесенности:

Речная долина — это ложбинообразное углубление в земной коре, состоящее из склонов, бровки, дна, русла, поймы.

|

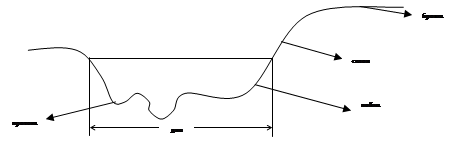

Живое сечение русла реки плюс площадь мертвого пространства дает полную площадь водного сечения реки. Живое сечение реки характеризуется его площадью, шириной, средней глубиной, смоченным периметром и гидравлическим радиусом.

Площадь живого сечения реки вычисляется при данном уровне воды, как сумма площадей трапеций и треугольников (у урезов) по формуле:

Ширина сечения В определяется расстоянием между урезами воды по поперечному профилю русла.

Средняя глубина потока равна частному от деления площади главного сечения на ширину:

Смоченный периметр P – длина линии дна между урезами берегов по профилю:

Гидравлический радиус – частное от деления площади водного сечения w на смоченный периметр P. Он близок к средней глубине потока.

3. Геологические характеристики водосборного бассейна – т.е. состав горных пород, формы залегания, наличие карстов и т.д., оказывают существенное влияние на режим речного стока.

4. К климатическим характеристикам речного бассейна в первую очередь относится географическое положение бассейна (Заполярье или тропики), гидрографическое положение (горы, степь) вертикальная зональность, экспозиция склонов и положение бассейна к основному фронту движения воздушных масс (см. Приложение 13). От выше перечисленных факторов зависит количественное значение метеорологических элементов:

— температура и влажность воздуха;

— атмосферные осадки, испарения с водной поверхности, испарения с суши, трансформация растительности, характер подстилающей поверхности.

Существует пять способов расчета основных метеорологических элементов — X, E, t 0 C.

1. Измерение среднего слоя осадков на водосборе

среднеарифметический

2. Способ изогиет – строятся линии равных количеств осадков:

где х1, х2, xn – полусуммы количества осадков соседних изогиет;

f1, fn – частные площади, заключенные между изогиетами.

3. Испарения с поверхности речного бассейна состоят из испарения с водной поверхности, испарения с суши и транспирации. Расчеты выполняются по нормативным документам.

4. При наличии наблюдений расчет количества испарений с водоемов выполняется по формуле:

где e0 – среднее значение упругости водяного пара, вычисленное по температуре поверхности водоема;

e200 – средняя упругость водяного пара (абсолютная влажность воздуха) на высоте 200 см. над поверхностью водоема;

И200 – средняя скорость ветра на высоте 200 см над водоемом;

n – число суток в расчетном интервале времени.

5. Средняя температура воздуха рассчитывается по формуле:

В «Рекомендациях по расчету испарения с поверхности суши, Л.: Гидрометиздат, 1976г.» подробно излагаются методики расчетов, приведены графики расчета испарения от средней температуры воздуха и по различным периодам года.

Количественными характеристиками стока являются:

1. Расход Q м 3 /сек; сток в ед. времени – сток в секунду; сток средний за сутки, декаду, месяц, год, и за несколько лет.

2. Норма стока

3. Модуль стока М есть частное от деления расхода воды Q м 3 /сек за какой либо период наблюдений на площадь бассейна F км 2

1000 вводится для перевода м 3 в литры. Модуль стока дает представление о водности данной реки в сравнении с водностью других рек.

4. Объем стока W м 3 или км 3 . Объем среднего многолетнего стока вычисляется по формуле:

а) через расход W0=Q0 31,536 10 6 (м 3 /год);

где 31,536 10 6 = число секунд в году (86400 365)

б) через модуль

в) через слой стока W0 = h0F×10 3 (м 3 /год)

5. Слой стока — высота слоя воды в мм, которая получится при распределении среднего многолетнего объема стока по площади бассейна:

через модуль стока:

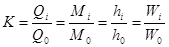

6. Модульный коэффициент K – отвлеченное число, представляющее собой отношение значения стока за какой либо период времени к норме стока:

7. Коэффициент стока h представляет собой отвлеченную величину, выражающую отношение слоя стока h к слою осадков Х за этот же период, т.е.

где h — показывает, какая доля осадков стекает с бассейна.

Дата добавления: 2014-07-23 ; просмотров: 2087 ; Нарушение авторских прав

Источник