Водосборная площадь

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Водосборная площадь» в других словарях:

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ — См. Водосбор. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989. ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ территория, сток с которой формирует водный объект ( … Экологический словарь

Водосборная площадь — водосборный бассейн (a. catchment drainage area, water shed; н. Wassereinzugsgebiet; ф. aire de drainage; и. area de drenaje), ограниченная водоразделами площадь, в пределах к рой поверхностный или подземный сток направлен в сторону… … Геологическая энциклопедия

водосборная площадь — Площадь аккумуляции нефти (при скоплении в структуре) [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN catchment area … Справочник технического переводчика

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ — площадь, с которой поверхностная или подземная вода стекает в водоем. В. п. выражается в квадратных километрах и может быть представлена пашнями, луговыми, лесными и другими угодьями. В зависимости от наличия на В. п. плодородных почв… … Прудовое рыбоводство

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ — (водосбор водосборный бассейн), территория, с которой поверхностные и подземные воды стекают в определенный водоем … Большой Энциклопедический словарь

Водосборная площадь — территория, сток с которой формирует водный объект. Источник: МОДЕЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ … Официальная терминология

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ — Территория, сток с которой формирует водный объект Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

водосборная площадь — (водосбор, водосборный бассейн), территория, с которой поверхностные и подземные воды стекают в определенный водоём. * * * ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ (водосбор, водосборный бассейн), территория, с которой поверхностные и подземные… … Энциклопедический словарь

водосборная площадь — šulinio mitybos sritis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandeningojo sluoksnioplotas, iš kurio judančios požeminio vandens dalelės patenka į šulinį (vandenvietę) ar kitą kaptažo įrenginį ir sudaro jo debitą. atitikmenys: angl … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ — 1. Площадь, с которой в водоток или в водоем стекают поверхностные воды. 2. Площадь, с которой притекают подземные воды к скважине, колодцу и другой выработке при откачке из них воды … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии

Источник

Водосборный бассейн

Бассе́йн водоёма — территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в данный водоём, включая различные его притоки реки. Чаще всего речь идёт о бассейнах рек.

Бассейн каждого водоёма включает в себя поверхностный и подземный водосборы. Поверхностный водосбор представляет собой участок земной поверхности, с которого поступают воды в данную речную систему или определённую реку. Подземный водосбор образуют толщи рыхлых отложений, из которых вода поступает в речную сеть. В общем случае поверхностный и подземный водосборы не совпадают. Но т. к. определение границы подземного водосбора практически очень сложно, то за величину речного бассейна принимается только поверхностный водосбор.

Возникающие ошибки в результате условного отождествления размеров бассейна и поверхностного водосбора могут оказаться существенными только для малых рек и озёр, а также для более крупных рек, протекающих в геологических условиях, обеспечивающих хороший водообмен между соседними бассейнами (например, карст). Граница между бассейнами отдельных водоёмов проходит по водоразделам.

Бассейны делятся на сточные и бессточные. Бессточными называются области внутриматерикового стока, лишённого связи через речные бассейны с океаном, формы и размеры бассейнов бывают самые различные и зависят от географического положения, рельефа и геологического строения местности. Притоки рек имеют свои небольшие бассейны, общая совокупность которых составляет площадь бассейна главной реки.

Литература

Маккавеев Н. И. Русло реки и эрозия в её бассейне. М.: Изд-ва АН СССР, 1955, 346 с.

См. также

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Водосборный бассейн» в других словарях:

Бассейн — получить на Академике действующий промокод OBI или выгодно бассейн купить со скидкой на распродаже в OBI

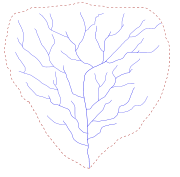

водосборный бассейн — р. Сойма (пунктиром показана водораздельная линия, стрелками направление движения воды). водосборный бассейн, водосбор, территория, с которой поступает поверхностный или подземный сток в водоток или водоём. Различают поверхностный и… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

Водосборный бассейн — площадь, с которой поверхностные воды стекают а данную реку, озеро, море … Геологические термины

Водосборный бассейн — см. Водосборная площадь. Горная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984 1991 … Геологическая энциклопедия

ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН — участок земли, с к рого стекает к определенному месту вода атмосферных осадков. Площадь В. б. определяется путем обхода с производством замеров или по карте; получаемые данные необходимы для определения количества воды, притекающей к… … Технический железнодорожный словарь

ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН — См. Водосбор. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989 … Экологический словарь

ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН — см. Водосбор. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989 … Экологический словарь

водосборный бассейн — водосбор Часть земной поверхности, включая толщу почвогрунтов, откуда присходит сток вод по поверхности или разгрузка подземных вод к данному створу [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом… … Справочник технического переводчика

водосборный бассейн — Часть земной поверхности, включающая толщу водоносных пород, откуда воды стекают в реку, озеро или море. Syn.: водосбор … Словарь по географии

ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН — водосбор, территория, с к рой поступает поверхностный или подземный сток в водоток или водоём . Различают поверхностный и подземный В. б., последний образован толщей почвогрунтов, из к рых вода поступает в реку или др. водоём . Граница… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

водосборный бассейн — vandens baseinas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sausumos teritorijos dalis, iš kurios vanduo paviršiniu arba požeminiu srautu suteka į vandens objektą (upę, ežerą, jūrą ar kt.). atitikmenys: angl. catchment; catchment area; … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

водосборный бассейн — šulinio mitybos sritis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandeningojo sluoksnioplotas, iš kurio judančios požeminio vandens dalelės patenka į šulinį (vandenvietę) ar kitą kaptažo įrenginį ir sudaro jo debitą. atitikmenys: angl … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Источник

Водосборный бассейн

Водосборный бассейн (водосборная площадь, водосбор) — часть земной поверхности, толщи почв и грунтов, откуда поверхностные и подземные воды поступают в водный объект (реки, озера, водохранилища, моря и океаны).

Водосборный бассейн, как правило, ограничен водоразделом; для Мирового океана – это область внешнего стока всей суши Земли.

Водосборный бассейн озер, морей и океанов в основном складываются из суммы водосборных бассейнов рек, впадающих в них.

Часто понятие «водосборный бассейн реки» заменяют на понятие «бассейн реки», или «речной бассейн».

В большинстве случаев такая замена допустима.

Однако иногда площадь бассейна реки, определяемая в пределах ее поверхностного (орографического) водораздела, может не совпадать с площадью водосборного бассейна этой реки.

Это происходит, во-первых, когда поверхностный и подземный водоразделы у реки не совпадают, часть подземного стока либо поступает в рассматриваемый бассейн реки извне (из соседнего речного бассейна), либо уходит за пределы бассейна данной реки, что характерно для небольших рек с неглубоким эрозионным врезом; во-вторых, когда часть земной поверхности, формально относящаяся к какому-либо речному бассейну, вследствие особенностей рельефа может оказаться областью внутреннего стока (бессточной) и в состав водосборного бассейна реки не входит.

Такие случаи характерны для засушливых районов с плоским рельефом; например, в Северном Казахстане в бассейне р. Тобол (выше г. Кустанай) бессточны 16,3 тыс. км 2 (св. 50 % площади бассейна реки), а в бассейне р. Ишим (выше г. Астана) – 1,75 тыс. км 2 (ок. 24 %).

Источник

Речной бассейн

Речно́й бассе́йн – часть земной поверхности, включающая данную речную систему и ограниченная поверхностным (орографическим) водоразделом.

Следует различать понятие бассейн и водосбор реки.

Обычно водосбор (особенно поверхностный) и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной (её называют бессточной областью), то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит. Такие случаи характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные области в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; как например, в бассейнах рек Тобол и Ишим (притоков р. Иртыш, входящей в речную систему Оби). В бассейне Тобола выше г. Кустаная – 16300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) – 1750 км 2 (около 24% площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по поверхностному водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда поверхностный и подземный водоразделы не совпадают, т.е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна служат: площадь бассейна; длина бассейна, обычно определяемая как прямая, соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку главной реки; максимальная ширина бассейна, которая определяется по прямой, перпендикулярной к длине бассейна в наиболее широкой его части; средняя ширина бассейна, вычисляемая путем деления площади бассейна на его длину; длина водораздельной линии (поверхностного водораздела).

К числу главнейших физико-географических и геологических характеристик речного бассейна относятся:

- географическое положение бассейна реки на континенте, которое может быть выражено через удалённость его границ или центра (в км) от океана, широту и долготу центра и крайних точек бассейна;

- географическая (ландшафтная) зона (зоны) или высотные пояса; важно знать, например, находится ли речной бассейн в тундре, тайге, зоне смешанных лесов, степи, пустыне и т.д.;

- геологическое строение, тектоника, физические и водные свойства подстилающих грунтов, гидрогеологические условия;

- рельеф поверхности бассейна (горы, возвышенности, низменности и распределение площади бассейна по высотам;

- климат (характер циркуляции атмосферы, режим температуры и влажности воздуха, количество и режим атмосферных осадков, испарение);

- почвенно-растительный покров, который можно охарактеризовать данными о доли площади бассейна (в %), занятой лесами и почвами того или иного типа;

- характер речной сети;

- наличие и особенности других водных объектов помимо рек – озёр, болот, ледников.

Важнейшая особенность любого речного бассейна – это степень его преобразования хозяйственной деятельностью. При этом следует различать искусственное преобразование поверхности бассейна (сведение лесов, распашка земель и другие агролесотехнические мероприятия, оросительные и осушительные мелиорации) и искусственное преобразование гидрографической сети бассейна реки и режима самих рек (регулирование стока, сооружение плотин и водохранилищ, каналов, шлюзов, осуществление других гидротехнических мероприятий в руслах рек, изъятие и переброска стока и др.).

Такие характеристики бассейна, как его озёрность, болотистость, лесистость и др., могут быть выражены количественно через соответствующие коэффициенты озёрности, болотистости, лесистости, вычисляемые как отношение (в %) площади, занятой соответственно озёрами, болотами, лесами к полной площадь бассейна.

Источник

Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна реки

Следует различать водосбор и бассейн реки. Водосбор реки – это часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда данная река получает свое питание . поскольку питание рек может быть поверхностным и подземным, различают поверхностный и подземный водосборы, которые могут не совпадать . Бассейн реки- это часть суши, включающая данную речную систему и ограниченная орографическим водоразделом.

Обычно водосбор и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна, в состав водосбора реки не входит. Такие случаи весьма характерны для засушливых районов с плоским рельефом.

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по орографическому водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда границы поверхностного и подземного водосборов не совпадают, т.е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Бассейны (водосборы) рек, впадающих в один и тот же приемный водоем (озеро, море, океан), объединяются соответственно в бассейны( водосборы) озер, морей, океанов. Выделяют главный водораздел земного шара, который разделяет бассейны рек, впадающих в Тихий и Индийский океаны, с одной стороны, и бассейны рек, впадающих в Атлантический и Северный Ледовитый океаны — с другой. Кроме того, выделяют бессточные области земного шара, откуда находящиеся там реки не доносят воду до Мирового океана. К таким бессточным областям относятся, например, бассейны Каспийского и Аральского морей, включающие бассейны Волги, Урала, Терека, Куры, Амударьи, Сырдарьи.

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна служат : площадь бассейна F; длина бассейна Lб , обычно определяемая как прямая , соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку реки; максимальная ширина бассейна Вбmax, которая определяется по прямой, нормальной к длине бассейна в наиболее широкой части; средняя ширина бассейна Вбср, вычисляемая по формуле: Вбср = F/ Lб

Длина водораздельной линии Lвдр.

Важной характеристикой бассейна служит распределение площади бассейна по высотам местности, представленное гипсографической кривой, показывающей, какая часть площади бассейна( в км2 или %) расположена выше любой заданной отметки местности.

С помощью гипсографической кривой можно рассчитать такую важную характеристику, как средняя высота бассейна. Для этого площадь фигуры F^, ограниченной гипсографической кривой и осями координат, делят на площадь бассейна F. Среднюю высоту бассейна можно определить и без гипсографической прямой по формуле: Hср=1/F (знак суммы n по i=1)Hi *fi,

Где Hi – средняя высота любых любых высотных интервалов в пределах бассейна, вычисляемая как среднее из отметок горизонталей(изогипс), ограничивающих эти интервалы; fi – площадь части бассейна между горизонталями; F – полная площадь бассейна; n – число высотных интервалов. Средний уклон поверхности бассейна определяют по формуле: iср =дельта H/F( знак суммы n-1 по i=1 ) *Li, где Li –длины горизонталей; дельта H – разность отметок смежных горизонталей( сечение рельефа); F – полная площадь бассейна; n – число высотных интервалов.

22. Река и речная сеть. Долина и русло реки. Совокупность водотоков (рек, ручьев, временных водотоков, каналов), водоемов (озер, водохранилищ) и особых водных объектов (болот, ледников) в пределах речного бассейна составляет гидрографическую сеть бассейна. Совокупность естественных и искусственных водотоков называют русловой сетью. Частью гидрографической (и русловой) сети является речная сеть. Речную систему составляют главная река, впадающая в приемный водоем (океан, море, бессточное озеро), и все впадающие в нее притоки различного порядка. В качестве главной реки в разных случаях считают либо наиболее длинную реку в бассейне (Волга длиннее более полноводного притока Камы), либо наиболее многоводную реку (Миссисипи при слиянии с более длинной Миссури).

Длина реки L — это расстояние вдоль русла между истоком и устьем реки..Длины рек обычно определяют по крупномасштабным картам или аэрофотоснимкам (расстояния измеряют по геометрической оси русла или фарватеру).

Исток — это место начала реки (выход из озера, болота, ледника, родника и т. д.). Если река начинается в гористой местности там, где подземные воды выходят из-под скопления обломочного материала (осыпи), то это место и считают истоком. Откуда бы река ни вытекала, ее исток не может находиться на самом орографическом водоразделе. Устье реки —это место впадения реки в море, озеро, другую реку. Иногда река заканчивается там, где прекращается речной сток из-за потерь на испарение и инфильтрацию или в результате полного разбора воды на орошение. Такое место иногда называют слепым устьем. Отношение длины участка реки Li, к длине прямой li, соединяющей концы этого участка, называется коэффициентом извилистости реки на данном участке: Kизвi=Li/li .

Коэффициент извилистости на отдельных участках рек изменяется от 1 до 2—3, а иногда и больше. Поскольку на отдельных участках извилистость реки разная, общий коэффициент извилистости реки определяют по формуле

Σизв.общ.=ΣLi/ Σli=L/ Σli

Сумма длин всех рек в пределах бассейна или какой-либо территории дает протяженность речной сети ΣLi,. Отношение протяженности речной сети к площади бассейна характеризует густоту речной сети бассейна или территории:

имеющую размерность км/км 2 . Здесь f— площадь рассматриваемой территории. Густота речной сети в пределах равнинных территорий Европейской части России в целом уменьшается с севера на юг. Речная сеть по характеру рисунка может быть древовидной (или центрической), прямоугольной, центростремительной и др.

Речная сеть — это сложный результат тектонических и эрозионно-аккумулятивных процессов, движения ледников, крупномасштабных колебаний уровня океана и морей и т. д.

Долина и русло реки. Речные долины по происхождению могут быть тектоническими, ледниковыми и эрозионными.

По форме поперечного профиля речные долины подразделяют на теснины, ущелья, каньоны, V-образные, трапецеидальные, ящикообразные, корытообразные и др. В поперечном профиле долины (рис. 6.3, а)

Рис. 6.3. Поперечный профиль долины (а) и русла (б) реки: / — бровка долины (коренного берега); 2 — уступ коренного берега; 3 — первая надпойменная терраса (аккумулятивная); 4 — вторая надпойменная терраса (эрозионная); 5 — бровка террасы; б —русло реки; 7—низкая пойма; 8— высокая пойма; 9— коренные породы; 10 — аллювиальные отложения; 11 — прирусловой вал Рис. 6.3. Поперечный профиль долины (а) и русла (б) реки: / — бровка долины (коренного берега); 2 — уступ коренного берега; 3 — первая надпойменная терраса (аккумулятивная); 4 — вторая надпойменная терраса (эрозионная); 5 — бровка террасы; б —русло реки; 7—низкая пойма; 8— высокая пойма; 9— коренные породы; 10 — аллювиальные отложения; 11 — прирусловой вал |

выделяют склоны долины (вместе с уступом долины и надпойменными террасами) и дно долины. В пределах дна (ложа) долины находятся русло реки (наиболее низкая часть долины, занятая водным потоком в межень) и пойма (заливаемая водами половодья или значительных паводков часть речной долины).

Русла рек по форме в плане подразделяются на прямолинейные, извилистые (меандрирующие), разделенные на рукава, разбросанные (блуждающие) (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Типы речных русел: а — прямолинейное; 6 — извилистое; в — разделенное на рукава; г — разбросанное; 1 — линия наибольших глубин; 2 — отмель; 3 — осередок или остров; 4 — размываемый участок берега; 5 — направление течения Рис. 6.4. Типы речных русел: а — прямолинейное; 6 — извилистое; в — разделенное на рукава; г — разбросанное; 1 — линия наибольших глубин; 2 — отмель; 3 — осередок или остров; 4 — размываемый участок берега; 5 — направление течения |

Основные морфологические элементы русла следующие: излучины (меандры), затопляемые подвижные повышения дна — осередки и более высокие, более стабильные и закрепленные растительностью острова, глубокие и мелкие участки русла — плесы и перекаты, донные гряды различного размера.

Полоса в русле реки с глубинами, наиболее благоприятными для судоходства, называется фарватером. Иногда помимо фарватера выделяют линию наибольших глубин. Линии на дне речного русла, соединяющие точки с одинаковыми глубинами, называют изобатами.

Основными морфометрическими характеристиками речного русла (см. рис. 6.3, б) являются площадь поперечного сечения со, ширина русла В между урезами русла при заданном его наполнении, максимальная глубина русла hmax. Среднюю глубину русла hcp в данном поперечном сечении вычисляют по формуле

hcp =Ѡ/В

Для большинства речных русел выполняется приближенное соотношение hcp

2/3hmax В извилистом русле максимальная глубина обычно смещена к вогнутому берегу.

В гидравлических расчетах часто используют еще две характеристики русла реки — длину смоченного периметра р (см. рис. 6.3, б) и гидравлический радиус R, равный

R =Ѡ/р

Смоченный периметр — это длина подводного контура поперечного сечения речного русла, т. е. линия контакта воды с ограничивающими ее твердыми поверхностями — с дном и берегами, а зимой также и с ледяным покровом. Максимальная ширина русла на реках может достигать десятков километров (р. Амазонка), а максимальная глубина — 100—110 м (низовья Енисея). Здесь не учитываются те случаи, когда море затопило древние русла или каньоны (устья Конго, Св. Лаврентия) и когда глубины достигают 300—400 м.

23. Питание рек. Классификация рек по видам питания (классификация Львовича). Расчленение гидрографа реки по видам питания.Выделяют четыре вида питания рек: дождевое, снеговое, ледниковое и подземное. Дождевое питание. Каждый дождь характеризуется слоем выпавших осадков (мм), продолжительностью (мин, ч, сут), интенсивностью выпадения (мм/мин, мм/ч) и площадью распространения (км 2 ). В зависимости от этих характеристик дожди можно, например, подразделить на ливнии обложные дожди. Чем меньше влажность воздуха и суше почва в период выпадения дождя, тем больше затраты воды на испарение и инфильтрацию и тем меньше величина дождевого стока. Наоборот, дожди, выпадающие на влажную почву при пониженной температуре воздуха, дают большую величину дождевого стока. Таким образом, один и тот же дождь в зависимости от состояния подстилающей поверхности и влажности воздуха может быть в одних случаях стокообразующим, а в других — почти не давать стока.

Снеговое питание. В умеренных широтах основным источником питания рек служит вода, накапливающаяся в снежном покрове. Снег в зависимости от толщины снежного покрова и плотности может при таянии дать разный слой воды. Запасы воды в снежном покрове распределяются по площади бассейна обычно неравномерно — в зависимости от высоты местности, экспозиции склонов, неровностей рельефа, влияния растительного покрова и т. д. Следует различать процессы снеготаяния и водоотдачи снежного покрова, т. е. поступления не удерживаемой снегом воды на поверхность почвы. Весеннее снеготаяние подразделяют на три периода: 1) начальный период (снег залегает сплошным покровом, таяние замедленное, водоотдачи снежного покрова практически нет, сток еще не формируется); 2) период схода основной массы снега (начинается интенсивная водоотдача, возникают проталины, быстро нарастает величина стока); 3) период окончания таяния (стаивают оставшиеся запасы снега). Территорию, где происходит в данный момент таяние снега, называют зоной одновременного снеготаяния. Эта зона ограничена фронтом таяния (линией, отделяющей зону таяния от области, где таяние снега еще не началось) и тылом таяния (линией, отделяющей зону таяния от области, где снег уже сошел). Важной характеристикой снеготаяния служит его интенсивность. Она определяется характером изменения температуры воздуха в весенний период («дружностью весны») и особенностями подстилающей поверхности.

Расчет таяния снега и оценку его роли в формировании стока проводят различными способами. Простейшие из них основаны на данных об изменении температуры воздуха как главной причины снеготаяния. Так, нередко используют эмпирическую формулу вида: h=α ΣТ

где h — слой талой воды (мм) за интервал времени Δ t; ΣТ— сумма положительных средних суточных температур воздуха за тот же интервал времени, а — коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом стаивания (это слой талой воды, приходящийся на один градус положительной средней суточной температуры воздуха). Подземное питание рек. Оно определяется характером взаимодействия подземных (грунтовых) и речных вод. Реки получают подземное питание в течение всего года, кроме пика половодья. Ледниковое питание. Это питание имеют лишь реки, вытекающие из районов с высокогорными ледниками и снежниками. Классификация рек по видам питания. Известный русский климатолог А. И. Воейков был первым, предложившим классификацию рек земного шара по видам питания.

В настоящее время более распространена классификация рек по источникам, или видам питания, М. И. Львовича. Для определения степени преобладания того или иного вида питания приняты три градации. Если один из видов питания дает более 80 % годового стока реки, следует говорить об исключительном значении данного вида питания (другие виды питания не учитываются). Если на долю данного вида питания приходится от 50 до 80 % стока, то этому виду питания придается преимущественное значение (другие виды питания учитываются лишь, если на их долю приходится больше 10 % годового стока). Если же ни один из видов питания не дает больше 50 % годового стока, то такое питание называют смешанным. Указанные диапазоны градаций (80 и 50 %) относятся ко всем видам питания, кроме ледникового. Для ледникового питания соответствующие диапазоны градаций уменьшены до 50 и 25 %.

Гидрограф-график колебания расхода воды в течение года. графика у меня нет!

24. Водный баланс бассейна реки.С учетом общих положений о водном балансе участка суши и результатов рассмотрения водного баланса различных вертикальных зон в речном бассейне уравнение водного баланса бассейна реки для интервала времени At в наиболее общем виде представим следующим образом (рис. 6.6):

X+y1+w1+z1=y2+w2+z2± Δu

Здесь х — жидкие (дождь) и твердые (снег) осадки на поверхность речного бассейна; у1— поверхностный приток из-за пределов бассейна (при правильно проведенной водораздельной линии такой приток может быть лишь искусственным — с помощью пересекающих водораздел трубопроводов, каналов, часто с системой подпорных сооружений, насосных станций и т. д.); w1 — подземный приток из-за пределов бассейна. Z1— конден-

Рис. 6.6. Схема составляющих водного баланса бассейна реки (обозначения в тексте): 1 — канал; 2 — гидроузел Рис. 6.6. Схема составляющих водного баланса бассейна реки (обозначения в тексте): 1 — канал; 2 — гидроузел |

сания водяного пара, У2

поверхностный отток за пределы бассейна (он может быть представлен прежде всего стоком самой реки у’2, а также искусственным оттоком у», осуществляемым через водораздел с помощью гидротехнических сооружений); w2 — подземный отток за пределы бассейна, Z2 — испарение с поверхности бассейна, складывающееся из суммарного испарения, а также испарения с поверхностей, покрытых водой или снегом и льдом, ± Δи — изменение запасов воды в бассейне (руслах рек, водоемах, почве, водоносных горизонтах, снежном покрове и т. д.) за интервал времени Δ t (с плюсом — при увеличении запасов воды, с минусом—при их уменьшении). Атмосферные осадки, подземный приток и искусственный поверхностный приток из-за пределов бассейна составляют приходную часть уравнения водного баланса; поверхностный и подземный стоки за пределы бассейна и испарение объединяются в расходную часть уравнения водного баланса.

Единицами измерения составляющих уравнения водного баланса речного бассейна обычно служат либо величины слоя (мм), либо объемные величины (м 3 , км 3 ), отнесенные к какому-либо интервалу времени (месяц, сезон, год). Во многих случаях возможны некоторые упрощения уравнения водного баланса.

В таких случаях и при отсутствии искусственного перераспределения стока между смежными бассейнами уравнение водного баланса примет вид: x=y+z± Δu. Уравнение широко используют в гидрологии для анализа водного баланса речных бассейнов для отдельных месяцев, сезонов, лет.

Источник