Чем отличается озеро от реки, моря, пруда, болота, ручей от реки

Многие из нас позабыли информацию, которую давали на уроках природоведения и географии. Очень часто взрослые забывают и не могут вразумительно ответить на вопрос, чем же отличается море от озера и реки. В данной статье попробуем ответить на вопрос.

Что такое море, река, ручей, болото, пруд и озеро: определение

Море — часть мирового океана, которая ограничена частями суши или подводным рельефом. В итоге получается некая обособленная часть воды, вот она и называется морем. Вода в нем соленая, может быть горькой.

Река — водный поток созданный природой, который питается за счет подземных вод. Размеры реки приличные и вода может течь от истока с большой или маленькой скоростью. Наиболее быстрыми считаются горные реки. Вода в них пресная.

Ручей — небольшой водоток, шириной до нескольких метров. Глубина водоема небольшая, примерно 1,5 м. Четкого разделения между малой рекой и ручьем нет.

Болото — участки земли с чрезмерным увлажнением и ландшафтом, который любит влагу. В болотах примерно 30% торфа.

Пруд — водоем, который создан искусственно. Чаще всего создается для выращивания рыбы или хранения воды.

Озеро — большой естественный водоем с четкими берегами. Эти водоемы не являются частью мирового океана и никуда не впадают.

Чем отличается озеро от реки: сравнение, сходства и различия

Между этими водоемами имеются существенные отличия. Прежде всего это состав и состояние воды.

- Питаются подземными и дождевыми водами

- В этих водоемах обитают рыбы

- У реки есть начало и конец и она куда-то впадает

- Озеро, это просто углубление в земле, заполненное водой. При этом озеро может никуда не впадать

- Вода в озере может быть как соленой, так и пресной

- У реки скорость течения выше, чем в озере

- Чаще всего в озерах стоячая вода с постоянной температурой

- Озеро существует в уже созданных природных условиях, река может менять ландшафт и направление течения

Чем отличается озеро от моря: сравнение, сходства и различия

Между морем и озером есть одно огромное отличие. Море является частью мирового океана, а озеро нет. Хотя существуют исключения, такие как Каспийское и Мертвое моря. Они являются озерами, и не являются частью мирового океана. Но называются морями по причине соленой воды и большого размера.

Чем отличается озеро от пруда: сравнение, сходства и различия

Озеро по своему строению и форме очень напоминает пруд. Но различий между водоемами много.

- Четкие берега и основой водоемов являются углубления в суше

- Наличие рыб в водоемах и флоры если в пруд их ввели

- Озеро — естественного происхождения, а пруд искусственного

- В пруду сами по себе не заведутся рыбы и планктон

- В озере вода может быть как соленой, так и пресной. В пруду — только пресная

- Зимой пруд замерзает, озеро может и не замерзать

- Озеро питается подземными водами и осадками, а пруд всего лишь осадками

Озера в Белоруссии

Чем отличается озеро от болота: сравнение, сходства и различия

Здесь различия огромные. Дело в том, что болото не является водоемом. Это суша с высоким содержанием влаги. Что-то похожее на всякую грязь. При этом болото на 30% состоит из торфа. В озере достаточно чистая вода и торфа в нем нет.

Чем отличается ручей от реки: сравнение, сходства и различия

Ручей по размеру гораздо меньше реки и уже ее. Хотя сейчас четкого разделения между малой рекой и ручьем нет. Ручьи могут образовываться сезонно, особенно веной, когда тает снег и вода стекает с гор. При этом ручьи часто меняют свое направление. У реки есть постоянное начало и конец. Ручей может быть частью реки и пополнять ее. Глубина ручья обычно не превышает 1,5 м.

Какой водоем искусственный: пруд, река, озеро, море?

Из всего вышеперечисленных искусственным является только пруд.

Что больше: река или озеро, море?

По размеру самыми большими являются моря. Реки могут пополнять озера, и моря. Но есть и очень большие озера, которые принято считать морями. Это Мертвое и Каспийское море. По факту они являются озерами и не пополняют мировой океан.

Что загрязняется быстрее: реки или озера, пруды?

Все зависит о участия человека. Если брать во внимание естественное загрязнение, то оно незначительное, по сравнению с воздействием человека. Если ничего не сбрасывается в водоемы, то быстрее всего загрязняются пруды, так как вода в них стоячая и нет ее притока и оттока.

В основном это листва и то, что содержится в почве. Также вода может гнить из-за наличия в ней бактерий. Чище всего река, так как скорость ее течения гораздо выше, нежели у озера. Самыми чистыми считаются горные реки, которые очищаются при помощи камней, находящихся вводе. Они задерживают мусор и являются своеобразными фильтрами.

Почему необходимо охранять реки и озера?

Загрязнение воды способствует распространению болезнетворных микроорганизмов и отравляющих веществ в почву. Соответственно повышается риск развития заболеваний. Это может стать причиной повышения случаев онкологических недугов. Кроме того, из рек и озер часто берется вода для технических нужд и употребления внутрь. Чем чище вода, тем проще ее очищать. Грязная вода может стать причиной заболачивания местности и изменению животного мира.

Могут ли реки впадать в озеро?

Да, реки могут впадать в озера, причем существует озеро, в которое впадает 336 рек. Это вполне нормально, что реки пополняют озера. Точно также и из озер могут вытекать реки, их называют сточными. Но вполне нормально, если в озеро не впадает ни одна река.

Как видите, не все водоемы одинаковы. Их разница не только в размерах, но и в особенностях местности и составе воды.

Источник

Что такое озеро болото пруд река

На суше имеются пять типов скоплений воды : 1) подземные воды, 2) реки, 3) озера, 4) ледники, 5) болота. Вода также присутствует в почве.

1. Подземные воды

Это воды суши, находящиеся в верхней части земной коры (до глубины 12—16 км). Образуются в основном путем просачивания атмосферных осадков и накопления вод в порах, трещинах и пустотах горных пород. По отношению к воде различают водопроницаемые (песок, гравий), водонепроницаемые (глины, мерзлота) и растворимые (известняк, поваренная соль) породы.

По условиям залегания выделяют почвенные (залегают непосредственно у поверхности земли, в почве), грунтовые (залегают на первом водоупорном слое) и межпластовые (заключены между двумя водоупорными слоями) воды. Межпластовые воды питаются на участках, где нет верхнего водоупорного слоя; могут быть напорными, или артезианскими (если заполняют весь водоносный слой), и ненапорными. Естественные выходы подземных вод на поверхность — источники, могут быть холодными (до +20 °С), теплыми (+20—37 °С) и горячими (от +37 °С).

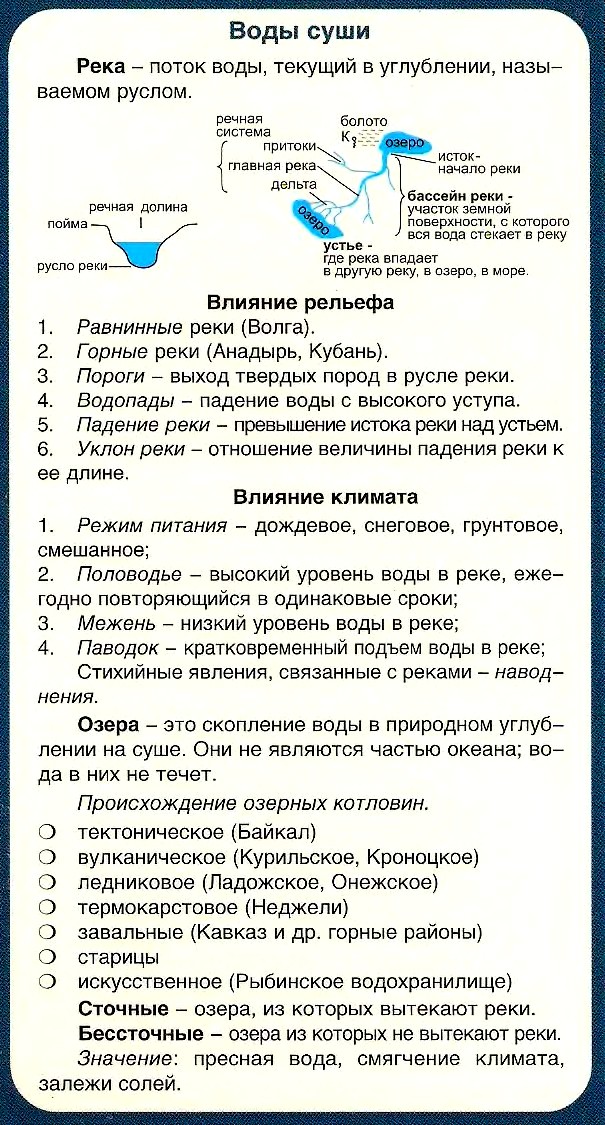

2. Реки

Река — естественный водный поток, текущий по одному и тому же месту постоянно или с перерывами.

! Подробнее о реках читайте в конспекте «Реки».

3. Озера

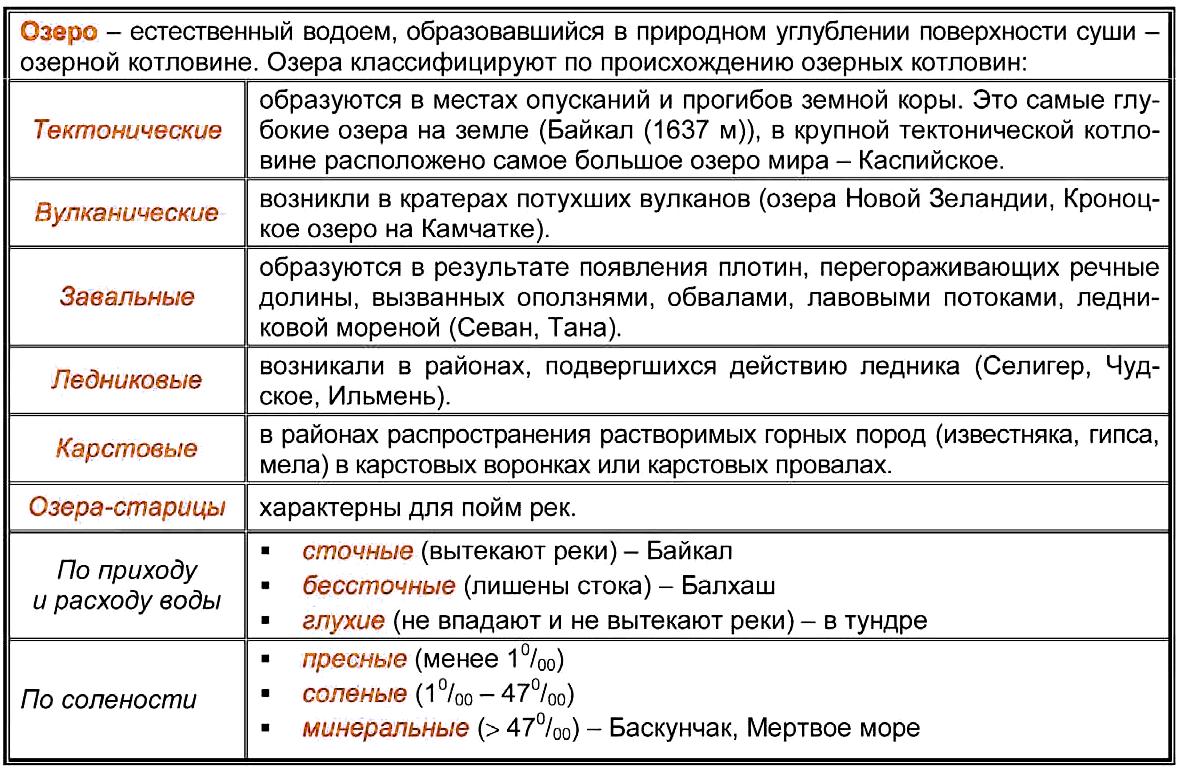

Озеро — замкнутое естественное углубление на суше, заполненное водой. Оно состоит из котловины и массы воды. Озера принято классифицировать по четырем признакам: происхождение озерных котловин; происхождение водной массы; водный режим; соленость. По происхождению котловины озера разделяются на восемь основных групп.

- Тектонические озерные котловины образуются в результате образования трещин, разломов и опусканий земной коры. Они отличаются большой глубиной и крутизной склонов (Байкал, Великие Североамериканские и Африканские озера, Виннипег, Большое Невольничье, Мертвое море, Чад, Эйр, Титикака и др.).

- Вулканические, которые образуются в кратерах вулканов или в понижениях лавовых полей (Курильское и Кроноцкое на Камчатке, многие озера о. Явы и Новой Зеландии).

- Ледниковые озерные котловины образуются в связи с деятельностью ледников (озера Финляндии, Карелии, Альп, Урала, Кавказа и др.).

- Карстовые озера, котловины которых возникали в результате провалов, просадок почвы и размыва горных пород. Растворение этих пород водой приводит к образованию глубоких, но незначительных по площади озерных котловин.

- Запрудные озера возникают в результате преграждения русла реки глыбами пород при обвалах в горах (о. Севан, Тана, многие озера Альп, Гималаев и других горных стран).

- Лиманные озера распространены на берегах морей — это прибрежные участки моря, обособившиеся от него посредством прибрежных кос.

- Озера-старицы — озера, возникшие в старых руслах рек.

- Остаточные озера появились на месте бывших морей.

Озера питаются за счет атмосферных осадков, подземных вод и стекающих в них поверхностных вод.

По водному режиму различают сточные и бессточные озера. Из сточных озер вытекает река (реки) – Байкал, Онежское, Онтарио, Виктория и др. Из бессточных озер не вытекает ни одна река – Каспийское, Мертвое, Чад и др. Бессточные озера, как правило, более минерализованы. В зависимости от степени солености воды озера бывают пресные и соленые.

По происхождению водной массы озера бывают двух типов:

- озера, водная масса которых имеет атмосферное происхождение (такие озера преобладают по количеству);

- реликтовые, или остаточные, – были когда-то частью Мирового океана (Каспийское озеро и др.)

Распространение озер зависит от климата, и следовательно географическое распространение озер в определенной степени носит зональный характер. Озера имеют большое значение: оказывают влияние на климат прилегающей территории (влажность и тепловой режим), регулируют сток вытекающих из них рек. Хозяйственное значение озер: используются как пути сообщения (меньше, чем реки), для рыболовства и отдыха, водоснабжения. Со дна озер добывают соли, лечебную грязь.

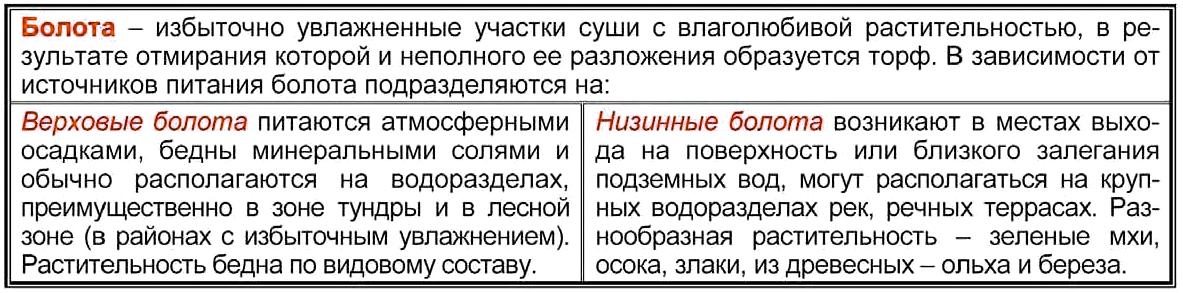

4. Болота

Болота – избыточно увлажненные участки суши, покрытые влаголюбивой растительностью и имеющие слой торфа не меньше 0,3 м. Вода в болотах находится в связанном состоянии. Болота образуются вследствие зарастания озер и заболачивания суши.

Низинные болота питаются грунтовыми или речными водами, относительно богатыми солями. Следовательно, там селится растительность, довольно требовательная к пищевым веществам (осока, хвощ, тростник, зеленый мох, береза, ольха).

Верховые болота питаются непосредственно атмосферными осадками. Располагаются на водоразделах. Для растительности характерен ограниченный видовой состав, т. к. не хватает минеральных солей (багульник, клюква, голубика, сфагновые мхи, сосна). Переходные болота занимают промежуточное положение. Низинные и верховые болота – это две стадии естественного развития болот. Низинное болото через промежуточный этап переходного болота постепенно превращается в верховое.

Главной причиной образования огромных болот является чрезмерная влажность климата в сочетании с высоким уровнем грунтовых вод вследствие близкого залегания к поверхности водоупорных пород и равнинного рельефа.

Распространение болот зависит и от климата, значит, тоже в определенной степени зонально. Больше всего болот в лесной зоне умеренного пояса и в зоне тундры. Большое количество осадков, малая испаряемость и водопроницаемость грунтов, равнинность, слабая расчлененность междуречий способствуют заболачиванию.

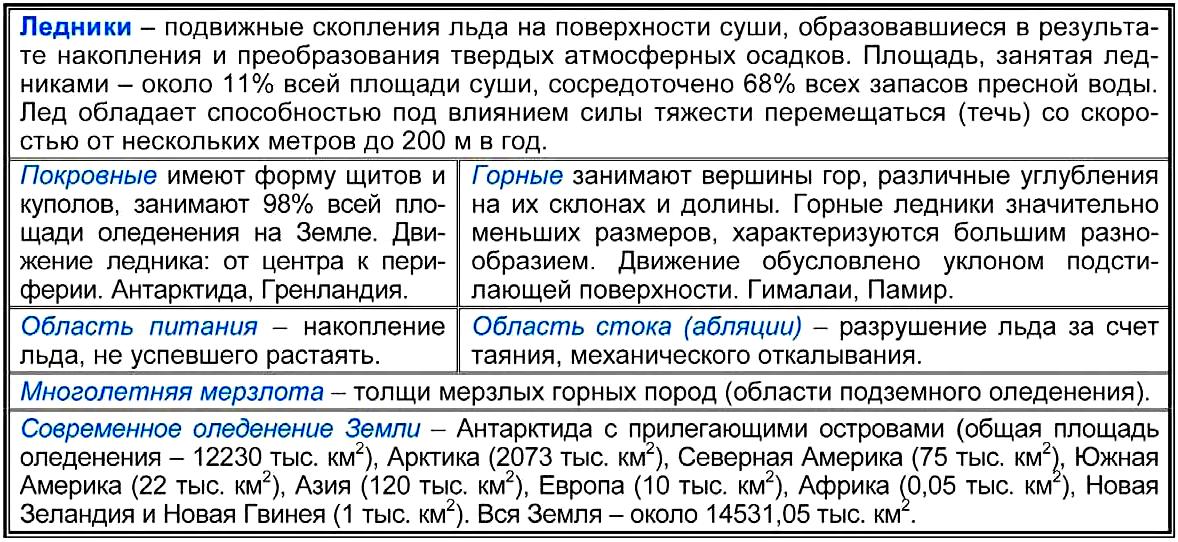

5. Ледники

Ледники – превращенная в лед вода суши атмосферного происхождения. Ледники постоянно движутся благодаря своей пластичности. Под действием силы тяжести скорость их движения достигает нескольких сотен метров в год. Движение замедляется или ускоряется в зависимости от количества осадков, потепления или похолодания климата, а в горах на движение ледников оказывают влияние тектонические подъемы.

Ледники образуются там, где в течение года выпадает больше снега, чем успевает растаять. В Антарктиде и Арктике такие условия создаются уже на уровне моря или чуть выше. В экваториальных и тропических широтах снег может накапливаться только на большой высоте (выше 4,5 км в экваториальных, 5—6 км в тропических). Поэтому высота снеговой линии там выше. Снеговая линия – граница, выше которой в горах сохраняется нетающий снег. Высота снеговой линии определяется температурой, которая связана с широтой местности и степенью континентальности ее климата, количеством твердых осадков.

Общая площадь ледников составляет 11% поверхности суши с объемом 30 млн. куб. км. Если бы все ледники растаяли, уровень Мирового океана поднялся бы на 66 м.

Покровные ледники покрывают земную поверхность независимо от форм рельефа в виде ледяных шапок и щитов, под которыми скрыты все неровности рельефа. Движение льда в них происходит от центра купола к окраинам по радиальным направлениям. Лед этих покровов имеет огромную мощность и производит большую разрушительную работу на своем ложе: он переносит обломочный материал, превращая его в морены. Примерами покровных ледников являются льды Антарктиды и Гренландии. От края этих покровных ледников постоянно откалываются огромные глыбы льда – айсберги. Айсберги могут существовать до 4—10 лет, пока не растают.

Горные ледники значительно меньше покровных по размеру. В горных ледниках движение льдов происходит по уклону долины. Они текут подобно рекам и опускаются ниже снеговой границы. При своем движении эти ледники углубляют долины.

Ледники – водохранилища пресной воды, созданные природой. Реки, начинающиеся в ледниках, питаются их талыми водами. Особенно это важно для засушливых районов.

Мерзлота

Многолетняя мерзлота. Под многолетней, или вечной, мерзлотой следует понимать толщи мерзлых горных пород, не оттаивающих в течение долгого времени – от нескольких лет до десятков и сотен тысяч лет. Вода в многолетних мерзлых породах находится в твердом состоянии, в виде ледяного цемента. Возникновение многолетней мерзлоты происходит в условиях очень низких температур зимы, малой высоты снежного покрова. Именно такие условия были в окраинных областях древних ледниковых покровов, а также в современных условиях в Сибири, где зимой мало снега и крайне низкие температуры. Причины распространения вечной мерзлоты могут объясняться как наследием ледникового периода, так и современными суровыми климатическими условиями. Вечная мерзлота нигде так широко не распространена, как в пределах России. Особо выделяется территория сплошной многолетней мерзлоты с мощностью слоя до 600—800 м. На этой территории самые низкие зимние температуры (например, устье Вилюя).

Многолетняя мерзлота оказывает влияние на формирование природно-территориальных комплексов. Она способствует развитию термокарстовых процессов, возникновению бугров пучения, наледей, влияет на величину и распределение по сезонам подземного и поверхностного стока, почвенно- растительного покрова. При разработке полезных ископаемых, эксплуатации подземных вод, постройке зданий, мостов, дорог, плотин, проведении сельскохозяйственных работ необходимо изучать мерзлые грунты.

Конспект урока «Воды суши». Следующая тема: «Реки»

Источник