В Никольских рядах могут открыть круглогодичный бассейн

Победой проекта, предложившего создать открытый круглогодичный бассейн, завершился форсайт «Никольские ряды-2025», организованный журналом «Проект Балтия». После ослабления карантинных мер двор Никольских рядов открыт в дневное время для всех, выставка проектов пробудет там до осени.

Проект бассейна в Никольских рядах. Репродукция. Фото АВТОРА

В течение двух недель три междисциплинарные команды из студентов профильных вузов Петербурга , Москвы и Новосибирска , отобранных по конкурсу, рисовали будущее Никольских рядов. Перед участниками форсайта была поставлена триединая задача. Первая – подумать о вариантах создания общественного пространства во дворе, который имеет площадь 7,1 тысячи кв. метров. Кстати, общая площадь помещений в Никольских рядах – почти 30 тысяч кв. метров; основная часть уже занята двумя отелями и общепитом, но примерно 10 процентов участники форсайта могли «занимать».

Вторая подзадача – предложить сценарии развития соседнего квартала, ограниченного набережными Фонтанки и Крюкова канала, Щепяным и Никольским переулками. Наконец, для третьего масштаба — он был назван «Территория влияния» — задача состояла в том, чтобы определить ее размеры, встроить Никольские ряды как памятник архитектуры в цепочку окрестных исторических и культурных достопримечательностей.

Чтобы получить максимально широкий спектр предложений, организаторы пригласили в качестве капитанов команд профессионалов трех профилей. Это бюро KATARSIS Architects ( Петр Советников и Вера Степанская ) как представители чистой архитектуры. Евгения Арефьева из компании «Урбаника» сфо кусировала внимание своей команды на градостроительных и социальных аспектах. Бюро «АРХАТАКА» ( Андрей Воронов и Иннокентий Падалко ) ориентировало студентов на раскрутку Никольских рядов с помощью современного искусства.

Две команды проделали путь от частного к общему, то есть от двора Никольских рядов до территории влияния, которая, по мнению команд, может распространяться до острова Новая Голландия на север и до площади Тургенева на запад. Одна команда выбрала дорогу от общего к частному, иными словами, от значительной части территории Коломны до Никольских рядов.

Но главное внимание всех участников форсайта было сосредоточено на дворе. «Архитекторы» предложили устроить там термы – открытый круглогодичный бассейн с подогревом воды. С одной стороны, опросы жителей Коломны показали, что они сохраняют традицию ходить в баню. С другой стороны, термы могут стать местом тихого отдыха и созерцания для всех посетителей. Чтобы поддержать тему воды, студенты предложили внутри Никольских рядов отвести место для рыбного рынка и общепита с рыбной тематикой.

«Урбанисты» задумали во дворе событийное пространство. В теплое время года – для спектаклей и концертов, зимой – для рождественских ярмарок и выставок, например фотографии на баннерах или морозоустойчивой скульптуры. Как вариант возможна крытая оранжерея.

Команда, условно назовем ее «художники», придумала проект «Никольский форум». По всему двору должны быть расставлены столбы, состоящие из поставленных друг на друга пяти кубов из проволоки. В кубы необходимо загрузить строительный мусор, оставшийся от снесенных зданий, – сейчас и в будущем. Первый кандидат – недавно снесенный СКК. Для тех утрат, от которых уже ничего не осталось, например, Покровской церкви в Коломне или Реформатской церкви на набережной Мойки, кубы предложено оставить пустыми, сопроводив пояснительной надписью. А внутри Никольских рядов открыть архитектурный центр и офисы разных компаний, продающих жилье. Такой контраст должен помочь всем ответственнее относиться к своему городу.

Для соседнего квартала участники форсайта предлагали как застройку пустырей (особенно «выразительный» находится в Щепяном переулке), так и организацию там зеленых зон для проведения праздников. В давно пустующем здании школы можно организовать детский технический центр. Что касается масштабов влияния, то команды предложили сделать пешеходными набережные Крюкова канала, связав Никольские ряды, Мариинский театр и Новую Голландию . Идея красивая, но нереализуемая: жюри напомнило, что рядом много жилых домов.

В итоге в равной борьбе победили «архитекторы» за создание образа терм. Но призовой фонд – 300 тысяч рублей изначально был поделен поровну, чтобы показать ценность работы всех участников форсайта.

Источник

Никольский Морской собор

Никольский Морской собор

| Православный храм | |

| Страна | Россия |

| Город | Санкт-Петербург, Никольская площадь |

| Координаты | 59.922222 , 30.300278 59°55′20″ с. ш. 30°18′01″ в. д. / 59.922222° с. ш. 30.300278° в. д. (G) |

| Конфессия | Православие |

| Епархия | Санкт-Петербургская |

| Тип здания | Собор |

| Архитектурный стиль | барокко |

| Автор проекта | С. И. Чевакинский |

| Строительство | 1753—1762 годы |

| Приделы | Верхний храм — Богоявления Господня; Нижний храм: главный придел — святителя Николая Чудотворца, северный — святителя Димитрия Ростовского, южный — Усекновения Главы Иоанна Предтечи. |

| Статус | Охраняется государством |

| Состояние | действующий |

| Никольский морской собор на Викискладе | |

Нико́льский морской собо́р (официальное название — Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления) — православный храм в Санкт-Петербурге на Никольской площади.

Содержание

История

Прилегающая территория была застроена одноэтажными казармами. В них жили служители Военно-морского ведомства. Об этом говорят названия Канонерской улицы и Канонерского переулка («канонир» или «канонер» — значит «пушкарь»). До нашего времени сохранились каменные постройки Никольского рынка, возведенные в 1788—1789 годах. Выбор места стороительства собора кроме наличия свободного участка в южной части Полкового двора, определялся и близостью водных путей — Фонтанки, Екатерининского (ныне Грибоедова) и Крюкова каналов [1] .

Никольский морской собор был построен в период с 1753 по 1762 год (архитектор С. И. Чевакинский) на морском полковом дворе на месте деревянного храма, вмещает около пяти тысяч человек одновременно. Отдельно стоящая четырёхярусная, завершенная высоким шпилем колокольня возведена в 1755—1758 годах. Крестообразное в плане здание Никольского морского собора украшено коринфскими колоннами, собранными в пучки, лепными наличниками, широким антаблементом и увенчано золочёным пятиглавием. Богатую пластику фасада дополняют балконы с узорными коваными решётками.

Нижняя трёхпридельная Никольская церковь освящена во имя святого Николая Чудотворца, который традиционно считается покровителем плавающих и путешествующих, верхняя однопрестольная церковь — во имя Богоявления Господня. В них сохранились резные иконостасы XVIII века, исполненные И. Ф. Канаевым и С. Никулиным. Образа написали братья Колокольниковы: Федот в верхней, Мина в нижней церкви.

При освящении собор наименован морским, в нём отмечались победы российского флота. Главная святыня собора — греческая икона святителя Николая Чудотворца XVII века с частицей его мощей — находится в нижнем храме.

В саду перед храмом, в 1908 году был воздвигнут Цусимский обелиск в память о погибших при Цусиме, созданный по проекту морского офицера князя Путятина.

При соборе с 1870 года действовало благотворительное общество со школой, больницей, приютом и женской богадельней. После Октябрской революции 1917 года Никольский морской собор не закрывался и в 1941—1999 годах был кафедральным.

В 2000 году в нижнем ярусе колокольни освящена часовня.

19 апреля 2008 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров) совершил чин освящения верхнего храма, Богоявленской церкви. В храм также были возвращены святыни — старинные, византийской традиции, иконы живописцев Колокольниковых и ковчег с частицами мощей святых многих веков, начиная с первых христианских мучеников [2] .

В верхнем храме установлены мемориальные доски экипажам АПЛ «Комсомолец» и других затонувших советских субмарин. В дни памяти совершаются панихиды по членам экипажей. С 2000 года в соборе совершается поминовение моряков АПЛ «Курск».

Собор повлиял на топонимику города и дал свое имя площади, переулку, рынку и Старо- и Ново-Никольскому мостам, а также прежнему названию улицы Глинки.

Фотографии

Стена собора с пышными архитектурными элементами барокко

Источник

Никольский, Александр

Никольский, Александр

| Александр Сергеевич Никольский | |

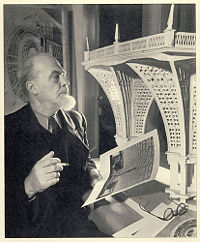

А. С. Никольский во время работы над проектом второй очереди стадиона им. С. М. Кирова. Фото нач. 1950-х гг | |

| Годы жизни | |

|---|---|

| Гражданство | |

| Работы и достижения | |

| Работал в городах | |

| Александр Сергеевич Никольский на Викискладе | |

Никольский Александр Сергеевич (1884—1953) — советский архитектор.

Биография

Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (1912), совершенствовался в Италии. Преподавал в ИГИ (1927—32, с 1928 профессор), в АХ (1933—53). В 1925—32 возглавлял ленинградскую группу Общества современных архитекторов (ОСА). В 20-х гг. совместно с другими архитекторами осуществлял проектирование и застройку Тракторной улицы (1925—27), Серафимовского участка Кировского района, по его проектам возведена школа на проспекте Стачек (1927), Ушаковские бани, ряд зданий в Лесном — школы на Дороге в Сосновку (ныне Политехническая улица) (1930—32) и на Большой Спасской улице (ныне школа № 514, проспект Непокорённых, дом 12) (1938), круглая баня с плавательным бассейном на площади Мужества (1927—29, совместно с архитектором Александром Васильевичем Крестининым) и др. В 1930-х гг. работал в области проектирования и строительства спортивных сооружений: Стадион имени С. М. Кирова в Приморском парке Победы, стадионы металлистов и Красный путиловец. Автор цикла рисунков, выполненных в осаждённом Ленинграде, и альбома рисунков «Парк имени С. М. Кирова» (издание 1950). В дни блокады вёл иллюстрированный дневник (частично опубликован в сборнике Советская архитектура, выпуск 18). Государственная премия СССР (1951). Похоронен на Литераторских мостках.

Вид острова Осавиахима и водо-мото клуба в парке на Крестовском острове (нереализованный проект)

Проект парка на Крестовском острове. Начало 1930-х гг. (реализован частично)

Рисунок к проекту парка на Крестовском острове. 1934-1940 гг. (реализован частично)

Вид на западную оконечность Крестовского острова с верхней смотровой площадки одной из башен-кампанил. 1939 г. (башни не построены)

Перспектива венчающей галереи стадиона им. С. М. Кирова. Рис. конца 1930-х гг. (галерея не построена)

Проект стадиона им. С. М. Кирова. Ленинград. Конец 1940-х гг. Перспектива (проект реализован частично)

Источник