- Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

- КОМПОНОВКА СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ НАПОРНОГО БАССЕЙНА

- Большая Энциклопедия Нефти и Газа

- Напорный бассейн

- Гидроэлектрические станции — Напорные бассейны ГЭС

- Содержание материала

- НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ СООРУЖЕНИЯ НАПОРНЫХ БАССЕЙНОВ

- ВОДОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И АВАНКАМЕРЫ НАПОРНЫХ БАССЕЙНОВ

- СБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НАПОРНЫХ БАССЕЙНОВ

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

КОМПОНОВКА СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ НАПОРНОГО БАССЕЙНА

Напорный бассейн предназначается для сопряжения безнапорной деривации (канала, туннеля, лотка) с турбинными трубопроводами ГЭС. Помимо главной функции — перевода безнапорного потока в напорный— напорные бассейны могут использоваться для других целей. Из напорного бассейна может осуществляться водозабор для промышленного, коммунального или сельскохозяйственного водоснабжения. При наличии в канале взвешенных наносов или шуги аванкамера используется в качестве дополнительного отстойника наносов и для всплытия шуги, откуда ее удаляют в НБ.

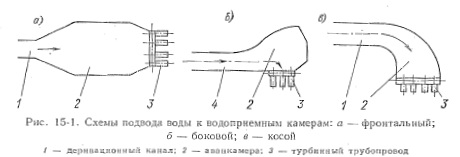

Местоположение и компоновка сооружений напорного бассейна определяются природными, техническими и экономическими факторами. Плановые компоновочные решения в зависимости от условий подвода воды к трубопроводам ГЭС можно разделить на три вида: фронтальный, боковой, косой (рис. 15-1). Фронтальный подвод воды к водоприемным камерам. Ось деривации совпадает с осью аванкамеры (рис. 15-1, а). В гидравлическом отношении это наиболее благоприятные условия подвода воды, так как вектор средней скорости воды в канале и аванкамере имеет одно и то же направление. Потери напора получаются минимальными.

Боковой подвод воды к водоприемным камерам. Ось деривации перпендикулярна оси турбинных трубопроводов (рис. 15-1,6). Поток воды резко поворачивается. Здесь образуются заметные вторичные течения и поперечный уклон свободной поверхности воды. В отдельных случаях удается уменьшить потери напора за счет увеличения размеров аванкамеры, но это приводит к дополнительным капитальным вложениям.

Косой подвод воды к водоприемным камерам показан на рис. 15-1,. в.

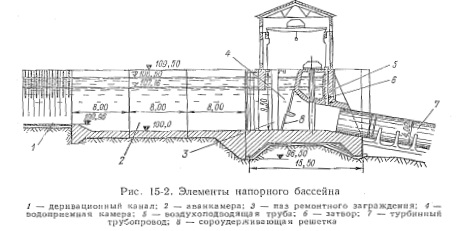

В напорном бассейне (рис. 15-2) принято выделять две основные части: аванкамеру 2—расширенный и заглубленный концевой участок деривациии водозаборное сооружение 4, в пределах которого поток распределяется между турбинными трубопроводами ГЭС. Если водозаборное сооружение испытывает одностороннее давление воды, то его иногда называют напорной стенкой.

Когда площадь поперечного сечения аванкамеры больше площади живого сечения деривации только в 1,5—2 раза, фронт напорного бассейна принято называть узким. Средняя скорость в аванкамере с узким напорным фронтом составляет обычно 0,6—0,8 м/с. При соотношении указанных выше площадей поперечных сечений от 2,6 до 8 водоприемный фронт называется широким. Дно и откосы аванкамеры необходимо плавно сопрягать с деривацией. Часто их покрывают облицовкой, предназначенной для устранения фильтрации. Аванка-меры выполняются в выемке, в обваловывающих дамбах или полувыемке-полунасыпи. Примыкание напорной стенки к откосам аванкамеры осуществляется сопрягающими стенками, аналогично береговым устоям плотин. При наличии мягких грунтов устои и быки водоприемных камер возводятся на общей фундаментной плите.

Водозаборные сооружения состоят из одной или нескольких водо-приемных камер по числу турбинных трубопроводов. Водоприемные камеры снабжаются затворами, позволяющими отключать турбинные трубопроводы для осмотра, ремонта и в случае аварий. Сверху вход в водоприемные камеры защищается от плавающих на поверхности воды тел забральной балкой, которая обычно заглубляется на 0,5— 1,5 м ниже минимального уровня воды в аванкамере. Бычки камер имеют пазы для ремонтных заграждений, сороудерживающих рещеток и быстродействующих затворов. При отсутствии в воде топляков указанная последовательность расположения основного оборудования вдоль потока оказывается наиболее целесообразной, так как после установки ремонтных заграждений и осушения камеры легко устранить неисправности затворов, решеток и их пазов. К недостаткам такого расположения оборудования следует отнести затруднения в применении специальных машин для очистки решеток. При опасности забивки пазов топляками и т. п. решетки располагаются перед ремонтными заграждениями. В этом случае скорости течения воды и потери напора на решетках оказываются небольшими и по условиям компоновки удобно применять сороочистную машину. В Италии и Франции сорозадерживающую решетку выдвигают в аванкамеру.

Монтаж и демонтаж быстродействующих затворов, их подъемников, маневрирование шаидорами и решетками обычно производится мостовым или портальным краном. В суровых климатических условиях надводная часть водоприемных камер делается закрытой, и тогда кран и индивидуальные подъемники затворов размещаются в здании механизмов. Мягкие климатические условия позволяют отказаться от верхнего строения.

Установка быстродействующего затвора перед турбинными трубопроводами обязательна. Как правило, такими затворами являются плоские, щиты, требующие меньше места для размещения, чем, например, сегментные. Щиты снабжаются индивидуальными гидравлическими или электрическими подъемниками, позволяющими управлять ими дистанционно. Для аварийного закрытия затвора в начале трубопровода устанавливается специальный датчик, который при недопустимо больших скоростях воды в трубопроводе дает импульс на сброс затвора.

В качестве ремонтного заграждения используются шандоры и щиты. Практикой эксплуатации ГЭС установлено, что на 3—4 турбинных трубопровода достаточно иметь один комплект ремонтных заграждений.

Расположение напорного бассейна на косогорах, в полувыемке- полунасыпи или полностью в насыпи требует специальных мер, обеспечивающих устойчивость подпорных сооружений и предотвращающих возможную фильтрацию воды. В практике строительства был случай разрушения напорного бассейна в период первоначального заполнения деривации; деформации грунта в основании напорной стенки вызвали ее обрушение. Аварии с подобными сооружениями опасны тем, что поток воды, устремляющийся по склону, может разрушить трубопроводы и здание ГЭС.

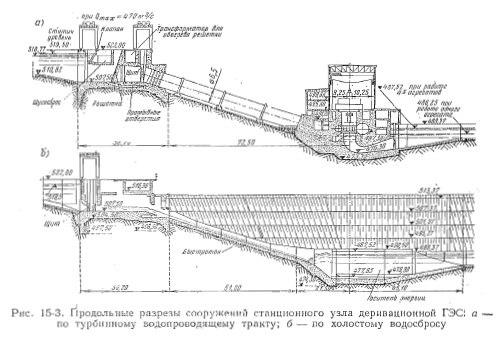

На рис. 15-3, в качестве примера, изображены разрезы сооружении Фархадской ГЭС на р. Сырдарье вдоль потока. На ГЭС мощностью 130 МВт установлено 4 агрегата. Подвод воды к турбинам индивидуальный. Водоприемные камеры каждого трубопровода разделены промежуточными бычками толщиною 1,8 м. Водоприемная камера отделена от соседней быком толщиной 3,5 м, имеющим по середине шов.. В составе водозаборного сооружения устроен шугосбросной лоток, донные промывные отверстия, а у левого берега — водосброс.

Расчет устойчивости водозаборной части в виде напорной стенки должен осуществляться в соответствии со СНиП 15-2.

Наиболее неблагоприятное сочетание основных сил — при опорожненных водоприемных камерах. Со стороны ВБ действует горизонтальное гидростатическое давление, которое стремится сдвинуть напорную стенку по поверхности основания. Устойчивость сооружения обеспечивается его весом.

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Напорный бассейн

Напорный бассейн выполняется в виде аванкамеры, которая представляет собой расширяющуюся часть канала, перекрытую стенкой, в которой закреплены оголовки турбинных трубопроводов. Вода по трубопроводам поступает к турбинам в здание ГЭС и оттуда в нижний бьеф отводящего канала или реки. [1]

Напорный бассейн распределяет воду между четырьмя трубами, вход в к-рые ограждается косо расположенной сороудерживающей решеткой. Такое расположение облегчает пропуск пло-вучего сора и льда через специальный, входящий в состав холостого водосброса ледосброс с входными водоприемными сооружениями, расположенными почти под прямым углом к решетке напорного бассейна. Водосброс выполняется в виде трех сифонов. [2]

Напорные бассейны предназначены для сопряжения безнапорного деривационного канала с турбинными водоводами, очистки воды перед поступлением ее в турбинные водоводы от плавучего мусора и льда и иногда для сброса избытков воды минуя турбины. Напорные бассейны состоят из водоприемников турбинных водоводов с сорозадерживающи-ми решетками, водосбросов, ледосбросов и донных водоспусков для опорожнения бассейна при ремонте. [3]

Расположение напорного бассейна на косогорах, в полувыемке-полунасыпи или полностью в насыпи требует специальных мер, обеспечивающих устойчивость подпорных сооружений и предотвращающих возможную фильтрацию воды. [4]

Конструкция напорных бассейнов поясняется на фиг. [5]

ГЭС, напорные бассейны и др.), гидромелиоративные ( оросит. [6]

Деривационный канал заканчивается напорным бассейном , из которого вода по трубопроводам подается к турбинам в здание станции. Прошедшая через турбины вода отводится обратно в русло реки по отводящему каналу. Напорный бассейн, трубопроводы, здание станции и другие сооружения, примыкающие к ним, образуют станционный узел, который в зависимости от длины деривации может находиться на значительном удалении от головного узла. [8]

Деривационные каналы заканчиваются напорным бассейном , из которого вода по трубам поступает к турбинам гидроэлектростанции. [10]

От уравнительного резервуара или напорного бассейна , а во многих случаях и непосредственно из верхнего бьефа плотины, вода поступает в турбины через напорные трубопроводы. Под этим названием понимаются железные ( сварные или клепаные), деревянные или железобетонные трубопроводы, имеющие своим назначением подводить воду из верхнего бьефа к машинному зданию. Соответственно разным схемам ГЭС форма напорных трубопроводов различна, начиная от труб малых диаметров в 0 5 м до труб диам. Трубы укладываются непосредственно на поверхности, в траншейной выемке с последующей засыпкой, в специальных туннельных ходах, а также в теле плотины или под плотиной. При этом применяются различные формы вывода трубопроводов из предела верхнего бьефа и подвода к машинным зданиям, как показано на фиг. [11]

Время Т пробега положительной волны от напорного бассейна до головы канала принимается равным Т — времени пробега отраженной волны. [12]

Время Т пробега положительной волны от напорного бассейна до головы канала принимается равным Т — времени пробега отраженной волны. [13]

На деривационных ГЭС станционный узел сооружений содержит напорный бассейн или уравнительный резервуар, турбпи-пые напорные трубопроводы, здание ГЭС, отводящий водовод и электрическую часть, вспомогательные и ремонтные службы, как на русловых ГЭС. [14]

Крановые и подъемные механизмы, обслуживающие плотину, напорный бассейн , головной узел, машинный зал и прочие сооружения гидростанции; работают кратковременно. [15]

Источник

Гидроэлектрические станции — Напорные бассейны ГЭС

Содержание материала

ГЛАВА 29

НАПОРНЫЕ БАССЕЙНЫ ГЭС, ВЕРХНИЕ БАССЕЙНЫ ГАЭС

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ СООРУЖЕНИЯ НАПОРНЫХ БАССЕЙНОВ

Назначение напорных бассейнов. Напорные бассейны входят в состав станционных узлов деривационных гидроэлектростанций. Назначение напорных бассейнов состоит в сопряжении безнапорной части деривации с напорной ее частью или со станционными напорными водоводами. При этом должно быть обеспечено независимое включение и отключение любого из напорных водоводов в обычных эксплуатационных условиях и в аварийных случаях, а также равномерное распределение расхода между ними.

В напорных бассейнах предусматривается возможность сброса избытков поступающей воды при изменении мощности ГЭС и в аварийных случаях, а также подачи расходов воды, необходимых для нижележащих водопользователей, при остановке гидроэлектростанции. Кроме того, в напорных бассейнах должна быть предусмотрена защита водоводов от проникновения в них сора, льда, наносов и т. д.

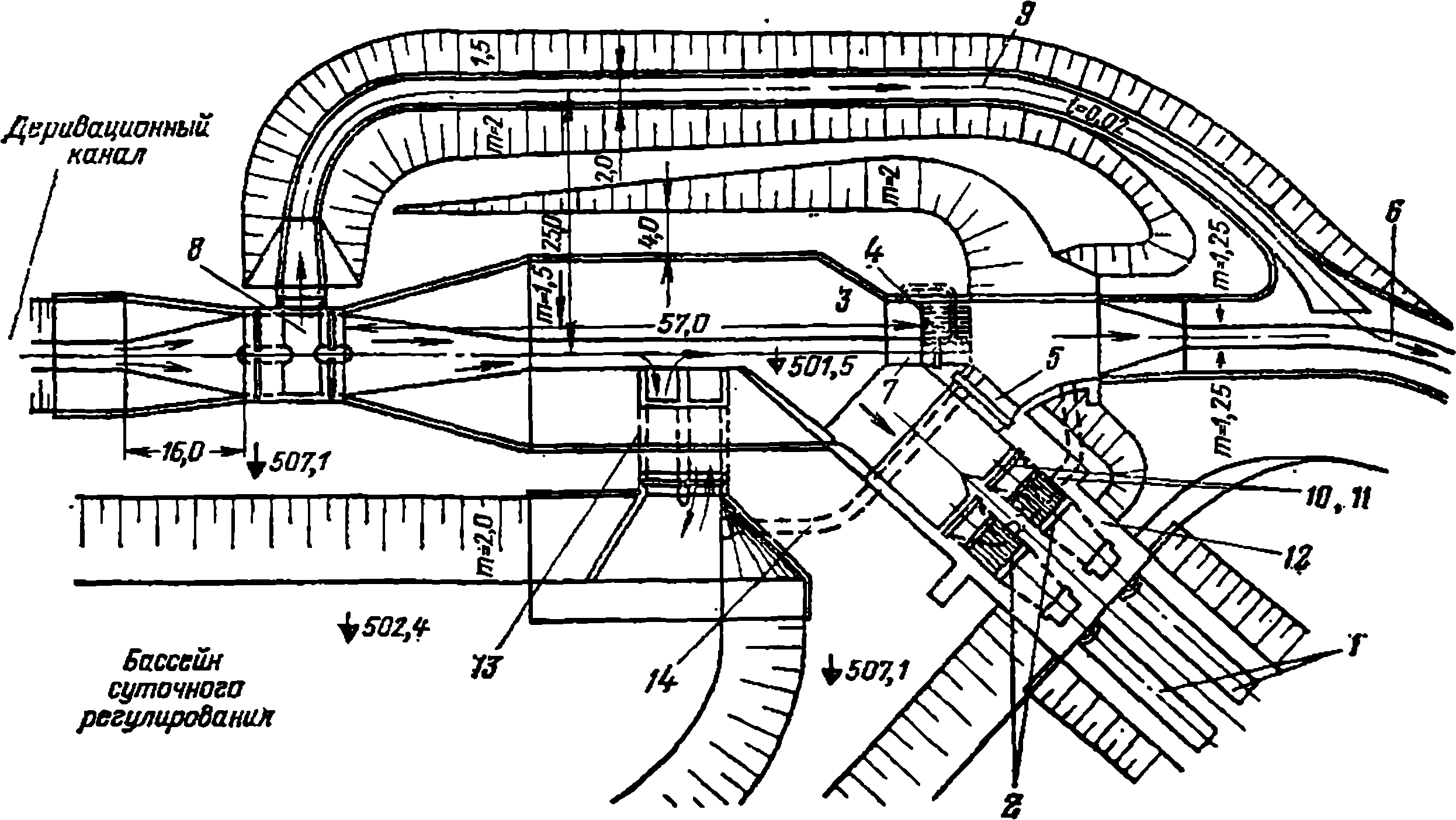

Состав сооружений напорных бассейнов. В состав напорного бассейна входят следующие основные сооружения и элементы (рис. 29.1): водоприемные устройства; аванкамера, осуществляющая плавный подвод воды к приемным устройствам; головные устройства водосбросных сооружений (сифонов, водосливов и т. д.); ледосбросные и шугосбросные устройства (если из напорного бассейна предусматривается сброс льда и шуги); промывные устройства для удаления наносов; донные водоспуски для опорожнения напорного бассейна и деривационного водовода (промывные устройства и донные водоспуски могут быть объединены); соединительные сооружения между напорным бассейном и бассейном суточного регулирования, если оба бассейна расположены рядом. Если из напорного бассейна осуществляется забор воды для орошения или водоснабжения, в нем устраиваются соответствующие водозаборные сооружения.

Рис. 29.1. Состав сооружений напорного бассейна:

1 — станционные водоводы D=2,4 м; 2 — водоприемные устройства; 3 — аванкамера; 4 — сифонный водосброс; 5 — водослив; 6 — быстроток, отводящая часть водосброса; 7 — ледосброс; 8 — шугосброс; 9 — шугосбросный отводящий лоток; 10 — промывные устройства; 11 — донные водоспуски; 12 — напорная стейка; 13 — соединительное сооружение; 14 — труба для опорожнения бассейна суточного регулирования

ВОДОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И АВАНКАМЕРЫ НАПОРНЫХ БАССЕЙНОВ

Водоприемные устройства в значительной степени определяют размеры напорного бассейна и являются самой дорогостоящей его частью. Возможные конструкции водоприемных устройств приведены на рис. 29.2 и 29.3. К забральным стенкам, решеткам, пазовым конструкциям и другим конструктивным элементам водоприемных устройств предъявляется требование обеспечения минимальных потерь напора проходящего потока. Определение потерь и конструктивное оформление этих элементов могут быть выполнены в соответствии с рекомендациями, приведенными в гл. 26. Водоприемные устройства напорных бассейнов, так же как и водоприемники ГЭС, оборудуются основными и ремонтными затворами, решетками, подъемно-транспортными и решеткоочистными механизмами, воздушными противовакуумными и обводными трубами.

Аварийно-ремонтные затворы выполняются, как правило, плоскими и снабжаются индивидуальными подъемными механизмами с дистанционным и местным автоматическим управлением. Если напорные трубопроводы уложены открыто (рис. 29.2, 29.3,а), то аварийно-ремонтные затворы должны быть быстродействующими. В качестве ремонтного заграждения чаще всего применяют многосекционные плоские затворы.

Сороудерживающие решетки. Поступающая в напорный бассейн вода обычно не содержит крупных плавающих тел и сора, поэтому сороудерживающие решетки напорных бассейнов (в отличие от водоприемников ГЭС) устанавливаются, как правило, между ремонтными и аварийно-ремонтными затворами под углом 10 — 30° к вертикали. Наклонное расположение решеток позволяет эффективно использовать для их очистки решетко-очистные машины, оборудованные граблями.

В суровых климатических условиях над водоприемными устройствами предусматривается закрытое служебное помещение (рис. 29.3).

Отметка порога водоприемных устройств определяется диаметром напорных водоводов и необходимым заглублением их под наинизший уровень воды в напорном бассейне при установившемся либо неустановившемся режиме работы ГЭС.

При установившемся режиме минимальный уровень воды в напорном бассейне обычно соответствует условиям транзита шуги по деривационному водоводу и пропуска ее через турбины. Если колебания уровня воды в бассейне суточного регулирования значительны и не передаются в деривацию, то минимальный уровень в напорном бассейне равен отметке сработки бассейна суточного регулирования. Минимальный уровень воды при неустановившемся режиме определяется волной понижения уровня в напорном бассейне при увеличении расхода и нагрузки ГЭС (см. § 28.7).

Отметка верха ограждающих стенок и водоприемных устройств назначается с запасом 0,3 — 1,0 м над наивысшим уровнем воды, возможным при установившихся и неустановившихся режимах работы ГЭС. При саморегулирующемся деривационном безнапорном водоводе наивысший уровень воды в напорном бассейне определяется неустановившимся режимом, вызванным сбросом полной нагрузки ГЭС (см. § 28.7).

При несаморегулирующемся водоводе наивысший уровень воды в бассейне соответствует уровню, при котором весь расход деривации проходит через водосбросные сооружения напорного бассейна (турбины закрыты).

Аванкамера. Ширина и глубина аванкамеры в начальном сечении определяются размерами поперечного сечения безнапорной деривации, затем они постепенно увеличиваются по направлению течения и в концевом сечении соответствуют размерам водоприемных устройств.

Рис. 29. 2. (1)

Рис. 29.2. Водоприемное устройство напорного бассейна:

1 — аванкамера; 2 — ремонтное заграждение; 3 — клапанные затвор; 4 — шугосбросный лоток; 5 — промывочные отверстия и галереи; 6 — сороудерживающая решетка; 7 — промежуточный бычок; 8 — аварийно-ремонтный затвор; 9 — напорные трубопроводы; 10 — аэрационная шахта; 11 и 12 — дренажные трубы в колодцы; 13 — трансформаторное помещение; 14 — лебедка; 15 — решеткоочистная машина: 16 — быстроток

Рис. 29.3. Водоприемные устройства со служебными помещениями:

в —с горизонтальным начальным участком напорных трубопроводов: б —с вертикальным выходом туннельных напорных водоводов; 1 — аванкамера; 2 — ремонтное заграждение; 3 — обводная труба; 4 — сороудерживающая решетка; 6 — аварийно-ремонтный затвор; б — напорный водовод; 7 — датчик скорости воды; 8 — аэрационная труба; 9 — поплавковое устройство для контроля уровня воды; 10 — лебедки; 11 — монорельсовые подъемники; 12 — шугосбросный лоток; 13 — промывные отверстия в галереи; 14 — приемник поплавкового устройства; 15 — забральная стенка

Рис. 29.4. Схемы сопряжения аванкамеры с деривационным каналом и напорной стенкой бассейна:

1 — канал; 2 — аванкамера; 8 — напорные водоводы; 4 — ледосброс (шугосброс); 5 — водослив; 6 — направляющая стенка; 7 — запань; 8 — направляющие бычки; 9 — приемный лоток (колодец) быстротока; 10 — быстроток

Для уменьшения потерь напора и равномерного распределения расхода воды между напорными водоводами изменение площадей поперечных сечений и форма аванкамеры должны быть плавными — угол расширения не более 10 — 12°. При расширении аванкамеры в плане и вертикальной плоскости под углом свыше 10 — 12° большая часть кинетической энергии потока, имевшейся на входе в аванкамеру, теряется. Вместе с тем если длина и высота напорной стенки значительно превышают ширину и глубину потока в деривации, то при соблюдении рекомендуемых значений этого угла длина аванкамеры и стоимость напорного бассейна получаются весьма большими. Сокращение длины аванкамеры в этих случаях может быть получено путем установки в ней распределительных бычков или тонких стенок.

Аванкамеры могут располагаться в выемке, в полунасыпи-полувыемке, а также могут быть образованы ограждающими дамбами или напорными стенками.

Форма аванкамеры в плане и ее сопряжение с каналом и напорной стенкой определяются топографическими и геологическими условиями. Некоторые характерные схемы аванкамер приведены на рис. 29.4.

СБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НАПОРНЫХ БАССЕЙНОВ

Водосбросные сооружения напорных бассейнов предназначены для сброса воды во время регулирования мощности и при аварийных отключениях нагрузки ГЭС. Они должны включаться автоматически и быть быстродействующими. Водосбросные сооружения обязательно следует предусматривать при несаморегулирующихся деривационных каналах. В схемах ГЭС с саморегулирующимися каналами водосбросы устраивают, если необходимо обеспечить непрерывную подачу в нижний бьеф относительно больших расходов воды для удовлетворения потребностей других водопользователей. Расчетный расход водосброса принимают обычно равным максимальному расходу деривации.

Водосбросы состоят из головной и отводящей частей. Головная часть располагается в пределах напорного бассейна и служит для забора воды из него, а отводящая часть отводит сбрасываемую воду в нижний бьеф. Головная часть автоматического водосброса может быть выполнена в виде водослива без затворов на гребне, сифонов и отверстий с автоматическими затворами.

Водосливы наиболее просты по устройству и безотказны в эксплуатации. Их недостатком является малая удельная пропускная способность (на 1 м длины водосливного фронта), в связи с чем они имеют значительную длину. Для уменьшения длины водослива принимается сравнительно большая высота переливающегося слоя (A=0,5-:-0,75 м), что приводит к увеличению высоты подпорных сооружений напорного бассейна и повышению берм деривационного канала.

Водослив может быть выполнен в виде стенки, однолотковым подковообразным и многолотковым. Применение многолоткового водослива (рис. 29.5,6) позволяет существенно сократить высоту переливающегося слоя воды.

Сифонные водосбросы (рис. 29.5,б) позволяют ограничить колебания уровня воды в бассейне, так как их удельный расход в 4 — 5 раз больше, чем водослива. Они выполняются обычно в виде батареи сифонных труб (не менее двух); количество труб зависит от сбрасываемого расхода и размеров сифона.

Рис. 29.5. Водосбросы напорных бассейнов:

а — однолотковый подковообразный водослив; б — многолотковый водослив; в — сифонный водосброс; 1 — аванкамера; 2 — соединительный канал между напорным бассейном и бассейном суточного регулирования; 3 — приемный лоток быстротока; 4 — напорная стенка; 5 — подковообразный водослив; 6 — водоприемные устройства; 7 — многолотковый водослив; 8 — быстроток; 9 — регулятор расхода воды

Регуляторы сифонных водосбросов, которые автоматически и постепенно увеличивают пропускную способность каждой трубы сифона по мере подъема уровня воды в напорном бассейне, а также ступенчатое размещение порогов отдельных сифонных труб .позволяют полностью исключить возникновение волн в бассейне при работе водосброса.

Водосбросы с затворами (см. рис. 29.2) являются дорогостоящими сооружениями, но они имеют небольшую ширину, удобно компонуются в напорном бассейне, позволяют обеспечить незначительные колебания уровня воды в нем, а также быструю подачу необходимого расхода в нижний бьеф.

Водосбросы с поверхностными затворами могут использоваться также для сброса шуги и льда, а с глубинными — для промывки напорных бассейнов от наносов.

Выбор типа головной части водосброса производится на основании технико-экономических расчетов. Наиболее целесообразно применение смешанной системы водосбросных сооружений (например, водослива и водосброса с автоматическими затворами и т. п.).

Отводящая часть водосбросов выполняется в виде открытого быстротока, заканчивающегося водобойным колодцем или консольным сбросом. При сравнительно небольших расходах могут применяться также перепады и безнапорные железобетонные трубы.

Сброс льда и шуги. В напорных бассейнах деривационных ГЭС с безнапорной деривацией в районах, где возможно образование ледяного покрова и шуги, предусматривают специальные ледосбросы и шугосбросы. Ледосбросы устраивают в виде нешироких (2 — 7 м) водосливных пролетов (рис. 29.1), перекрываемых плоскими или клапанными затворами, ‘позволяющими регулировать толщину переливающегося слоя воды. Высотное положение гребня ледосброса определяется толщиной льда и наинизшей отметкой уровня воды в напорном бассейне, при которой возможен сброс льда. Минимальное заглубление гребня ледосброса под этот уровень рекомендуется принимать около 1,7 толщины льда.

Для защиты конструкции от ударов льда в приемной траншее ледосброса необходимо предусматривать водяную подушку. Ледосброс может использоваться также для сброса сора и шуги из напорного бассейна.

Шугосбросы (в виде водосливных пролетов, перекрываемых затворами) располагаются, так же как и ледосбросы, рядом с водо- приемными камерами в одну линию с ними или в боковой стенке аванкамеры. Для направления к ним шуги устраиваются плавучие

направляющие запани (см. рис. 26.11, 29.4).

Лотковые шугосбросы устанавливаются поперек потока, перехватывают весь поверхностный слой шуговодяной массы и отводят его в отводящую часть водосбросных сооружений. С целью уменьшения сбрасываемого с шугой расхода воды толщина переливающегося слоя регулируется плоскими или клапанными затворами (рис. 29.2).

Шугосбросные лотки могут располагаться при входе в аванкамеру (рис. 29.1), в аванкамере в некотором удалении от водоприемных устройств и в водоприемных устройствах (рис. 29.2, 29.3). Выбор места расположения шугосбросного лотка производится на основании технико-экономического сравнения вариантов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ НАПОРНЫХ БАССЕЙНОВ ГЭС И ВЕРХНИХ БАССЕЙНОВ ГАЭС

Расположение напорных и верхних бассейнов на относительно крутых склонах или вблизи них обусловливает наличие коротких путей фильтрации в его основании и в обход напорной стенки, а также опасность выхода фильтрационных потоков на склон (рис. 29.6, схемы 1 и II). При соответствующих геологических условиях могут произойти суффозия грунтов, образование оползней, неравномерные осадки сооружений бассейна И даже их разрушение.

В связи с этим при расчетах устойчивости сооружений напорных и верхних бассейнов на нескальных основаниях необходимо проведение фильтрационных расчетов, устанавливающих фильтрационный расход, положение пьезометрического уровня грунтового потока, распределение напоров и скоростей в толще основания и по подземному контуру сооружений, а также характер воздействия фильтрационного потока на грунты основания. При скальном основании фильтрационные расчеты ограничивают определением давления на подземный контур сооружений бассейна.

Расчеты общей устойчивости сооружений напорных н верхних бассейнов включают расчеты: на скольжение сооружения по поверхности основания; на сдвиг сооружения вместе с несущим нескальным грунтовым массивом (по пунктирной линии на рис. 29.6, схема I); на опрокидывание; а также расчеты осадок сооружений н напряжений в их основании.

При разнородных нескальных грунтах основания (рис. 29.6, схема III) устойчивость сооружений на сдвиг вместе с частью основания проверяют по различным поверхностям сопряжения разнородных грунтов (см. гл. 24).

Производят также статические расчеты прочности элементов сооружения напорного и верхних бассейнов.

Расчеты устойчивости и прочности сооружений производят для основного и для особого сочетаний как постоянных, так и кратковременно действующих нагрузок.

Противофильтрационные мероприятия и дренажные устройства. При строительстве напорных и верхних бассейнов применяют различные противофильтрационные мероприятия: облицовки внутренних поверхностей ограждающих сооружений, искусственное укрепление грунтов основания, устройство глубокого зуба, шпунтовых стенок и цементационных завес, ограждений и др.

Рис. 29.6. Схемы к расчету напорных бассейнов ГЭС:

1 — напорная стенка бассейна; 2 — боковая подпорная стенка; 3 — ограждающая дамба; 4 — фильтрационный поток; 5 разнородные грунты основания ограждающей дамбы

Облицовки дна и откосов ограждающих дамб устраивают, как правило, во всех случаях; применение других противофильтрационных устройств и выбор их типа определяются технико-экономическими расчетами. Конструкция облицовки аванкамеры напорного бассейна и ее расчет аналогичны конструкции и расчету облицовок каналов (см. гл. 28).

Для увеличения пути фильтрации в обход сооружения могут устраиваться специальные боковые шпоры и стенки. С этой же целью выполняется фундаментная плита с глубоким верховым зубом, доходящим до водоупора (см. рис. 29.2), или устраивается шпунтовая стенка. В скальном трещиноватом основании выполняются цементационные завесы.

Противофильтрационные мероприятия в напорном и верхнем бассейнах и деривационном канале уменьшают, но не исключают полностью фильтрацию воды в них. Поэтому необходим организованный сбор и отвод профильтровавшейся, а также грунтовой воды с помощью дренажных устройств. Конструкция дренажного устройства под облицовкой аванкамеры напорного бассейна аналогична дренажной конструкции под облицовкой канала. Для перехвата воды, профильтровавшейся через горизонтальные и вертикальные швы водоприемных устройств напорного и верхнего бассейнов, в верховом л низовом зубьях устраивают дренажные галереи, соединяющиеся между собой дренажными трубами (рис. 26.9,а). Из дренажной галереи, расположенной в низовом зубе, фильтрационная вода отводится на сброс.

Источник