Недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

Одной из частых причин возникновения головокружения является недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ), которая может протекать в виде хронической ишемии, преходящих нарушений мозгового кровообращения или в виде инсультов.

Патогенез

Основными причинами ишемических изменений при данной патологии являются факторы, ограничивающие приток крови в вертебрально-базилярную систему или же способствующие избыточному оттоку из нее в другие сосудистые бассейны. Патогенез недостаточности мозгового кровообращения в ВББ может охватывать крайне широкий спектр изменений. Наряду с патологией сосудов вертебрально-базиллярной системы (стенозы и окклюзии) вследствие атеросклероза, большое значение имеют экстравазальные факторы. Например, возможен тромбоз позвоночной артерии, обусловленный диссекцией артерии при хлыстовой или иной травме шеи, неадекватных мануальных манипуляциях на шейном отделе позвоночника.

|

| Аномалия Киммерли |

К числу других причин относятся также патологические извитости, врожденные нарушения развития в виде гипо- и аплазии позвоночной артерии, аномалия Киммерли. При наличии последней при повороте головы происходят перегиб и компрессия позвоночной артерии с ее возможной травматизацией.

Также значимое влияние на кровоток в вертебрально-базилярном бассейне могут оказывать такие патологические состояния, как аномалия Клиппеля-Фейля-Шпренгеля, незаращение задней дужки атланта, седловидная гиперплазия боковых масс атланта, недоразвитие суставных отростков шейных позвонков, шейные ребра, “steal”-синдром (подключично-позвоночное обкрадывание) и ряд других. Кроме того, часто возникает закупорка сосудов тромбом, сформировавшимся и мигрировавшим в бассейн позвоночной или базилярной артерии из полости сердца.

Необходимо, однако, отметить, что большинство из перечисленных факторов значимы именно для острой сосудистой катастрофы, манифестирующей головокружением, – преходящих нарушений мозгового кровообращения или инсультов. Системного головокружения (т.е., когда у человека возникает ощущение падения, перемещения в пространстве, что сопровождается тошнотой и рвотой) при хронической недостаточности мозгового кровообращения не бывает никогда, а под несистемным чаще всего маскируется тревога, депрессия, ортостатическая гипотензия, метаболические расстройства (гипо-, гипергликемия), лекарственное головокружение, нарушения внимания, зрения и пр., которые требуют адекватной диагностики и лечения.

Клинические проявления

Ядром клинической картины при преходящих нарушениях мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне являются эпизоды головокружения, часто сопровождающиеся тошнотой, рвотой, неустойчивостью при ходьбе и стоянии, шумом, ощущением заложенности в ушах, вегетативными расстройствами в виде профузного пота, тахикардии, побледнения или же наоборот покраснения кожи лица, длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Также могут наблюдаться нарушения слуха (преимущественно снижение) и зрения («мушки» перед глазами, «затуманивание зрения», “нечеткость картины”). Крайне драматичными для больных являются внезапные падения без потери сознания («дроп-атаки», синдром Унтерхарншайдта), представляющие собой острое нарушение кровообращения в ретикулярной формации ствола мозга и возникающие обычно при резких поворотах или запрокидывании головы.

Инсульты в вертебрально-базилярном бассейне характеризуются быстрым началом (от появления первых симптомов до их максимального развития проходит не более 5 мин, обычно менее 2 мин), а также следующей неврологической симптоматикой:

- двигательные нарушения: слабость, неловкость движений или паралич конечностей;

- расстройства чувствительности: потеря чувствительности или парестезии конечностей и лица;

- нарушение зрения в виде двоения, выпадения полей зрения;

- нарушение равновесия, неустойчивость

- нарушение глотания и четкости речи.

Особой формой острого нарушения мозгового кровообращения в ВББ является инсульт “лучника” (bowhunter’s stroke), связанный с механической компрессией позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника при крайнем повороте головы в сторону.

Механическая компрессия позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника,

лежащая в основе развития инсульта “лучника”.

Механизм развития такого инсульта объясняется натяжением артерии при повороте головы, сопровождающимся надрывом интимы сосуда (диссекцией) особенно у больных с патологическими изменениями артерий.

Диагностика

При диагностике недостаточности мозгового кровообращения в ВББ необходимо учитывать, что симптомы заболевания зачастую неспецифичны и могут быть следствием другой неврологической или иной патологии, что требует тщательного сбора жалоб пациента, изучения анамнеза заболевания, физикального и инструментального обследований для выявления главной причины его развития. Ведущую роль в диагностике клинически значимых изменений кровотока в вертебрально-базилярном бассейне в настоящее время играют нейровизуализационные методы исследования головного мозга (МРТ и КТ), а также ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование с ЦДК, позволяющие неинвазивно и сравнительно дешево оценить структуру и проходимость сосудистого русла.

Важно отметить, что дифференциальная диагностика между головокружением, вызванным поражением мозжечка и/или ствола головного мозга (центрального) и возникающим при нарушении функции вестибулярного аппарата или вестибулярного нерва (периферического), не всегда проста. С одной стороны очень часто за инсульт принимаются такие состояния как доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, в то же самое время иногда пациенты с острой сосудистой недостаточностью в ВББ ошибочно проходят лечение по поводу “шейного остеохондроза c вестибулопатическим синдромом” у мануальных терапевтов и остеопатов с развитием соответствующих осложнений.

Лечение

В случае остро возникшего неврологического дефицита (альтернирующих синдромов, мозжечковой недостаточности, «негативных» скотом и т. д.) пациент должен быть в экстренном порядке госпитализирован в региональный сосудистый центр или неврологическое отделение для исключения инсульта в ВББ. При его подтверждении лечение производится согласно актуальным в настоящее время руководствам и рекомендациям.

При головокружении на фоне хронической недостаточности мозгового кровообращения в ВББ основное внимание уделяется препаратам, улучшающим кровообращение головного мозга за счет вазодилатирующего и реопозитивного действия (винпоцетин, циннаризин, бетагистин и др.). Большое значение имеет адекватная коррекция артериального давления, профилактика тромбообразования при различных нарушениях сердечного ритма.

Источник

Что такое левый бассейн неврология

Работа мозга полностью зависит от его непрерывного снабжения кровью, обогащенной кислородом. Контроль доставки крови происходит за счет способности мозга улавливать колебания давления в основных источниках его кровоснабжения — внутренней сонной и позвоночной артериях. Контроль напряжения кислорода в артериальной крови обеспечивает хемочувствительная зона продолговатого мозга, рецепторы которой реагируют на изменение концентрации газов дыхательной смеси во внутренней сонной артерии и спинномозговой жидкости. Регулирующие кровоснабжение мозга механизмы устроены тонко и совершенно, однако в случае повреждения или окклюзии артерий эмболом они становятся неэффективными.

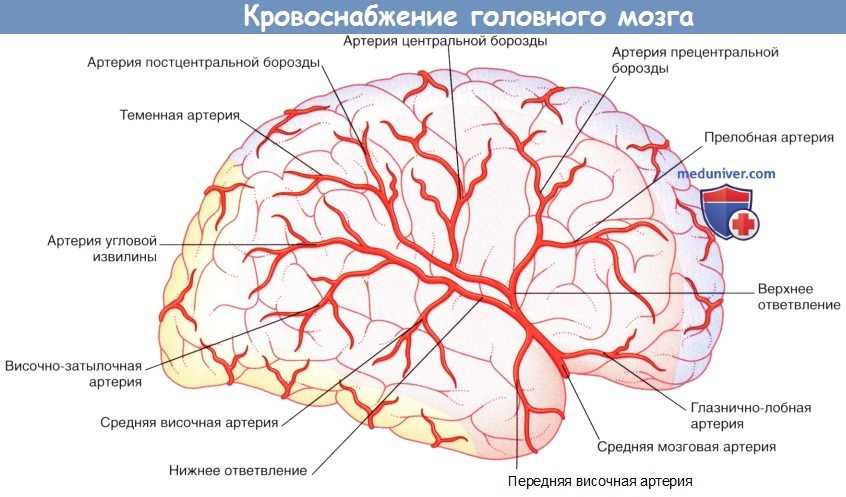

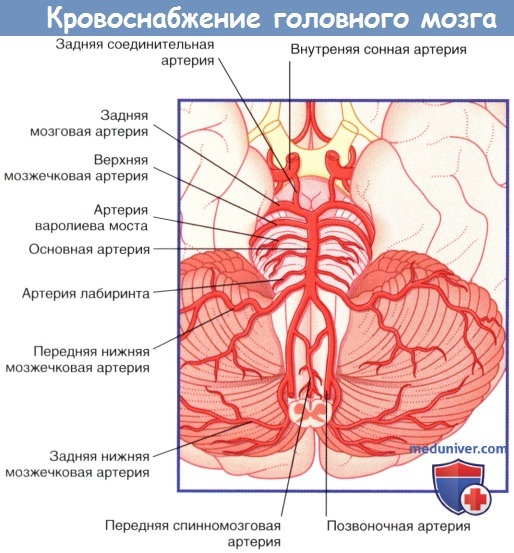

а) Кровоснабжение передних отделов мозга. Кровоснабжение полушарий мозга осуществляют две внутренние сонные артерии и основная (базилярная) артерия.

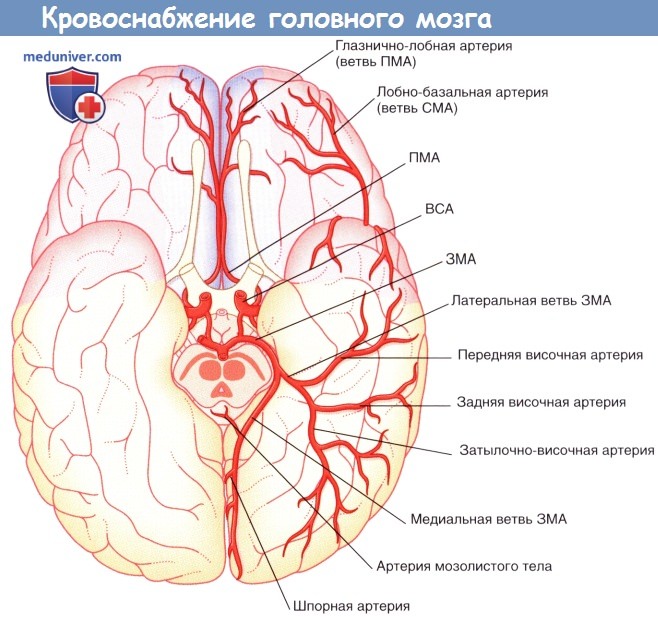

Внутренние каротидные артерии через крышу пещеристого синуса проникают в субарахноидальное пространство, где отдают три ветви: глазную артерию, заднюю соединительную артерию и переднюю артерию сосудистого сплетения, а затем разделяются на переднюю и среднюю мозговые артерии.

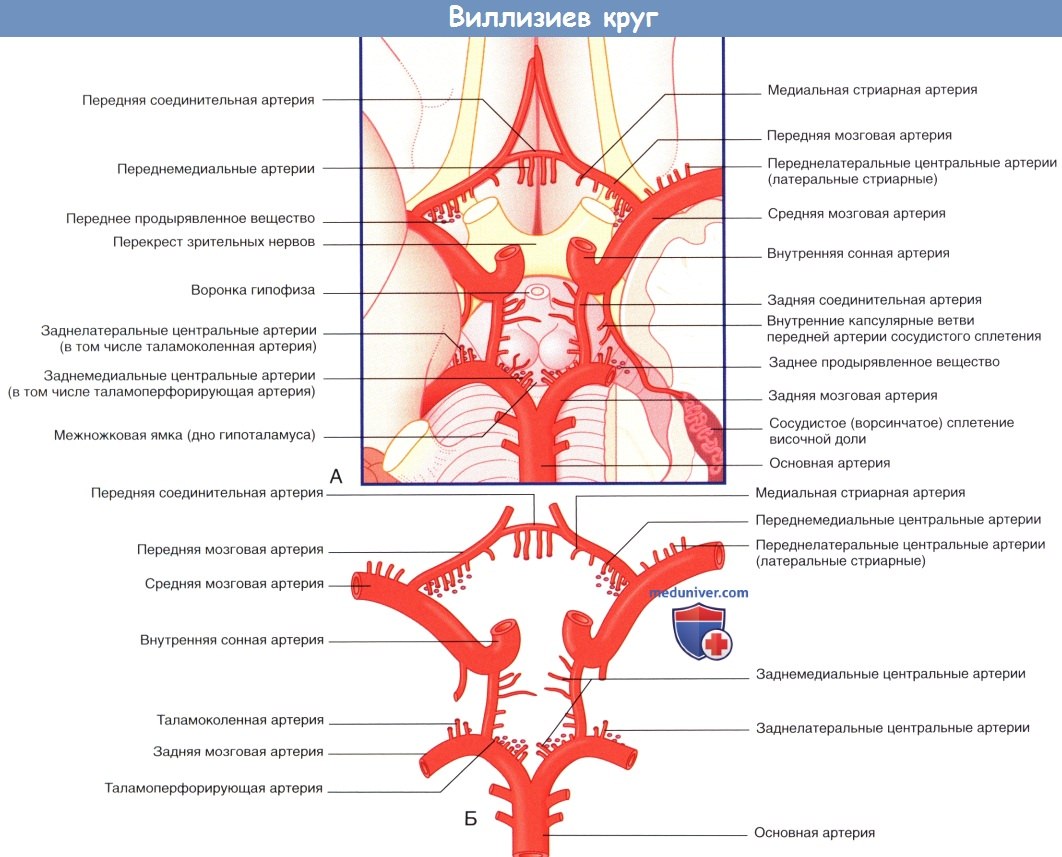

Основная артерия на верхней границе варолиева моста разделяется на две задние мозговые артерии. Артериальный круг головного мозга — виллизиев круг —формируется за счет анастомоза задней мозговой и задней соединительной артерий с обеих сторон и анастомоза двух передних мозговых артерий с помощью передней соединительной артерии.

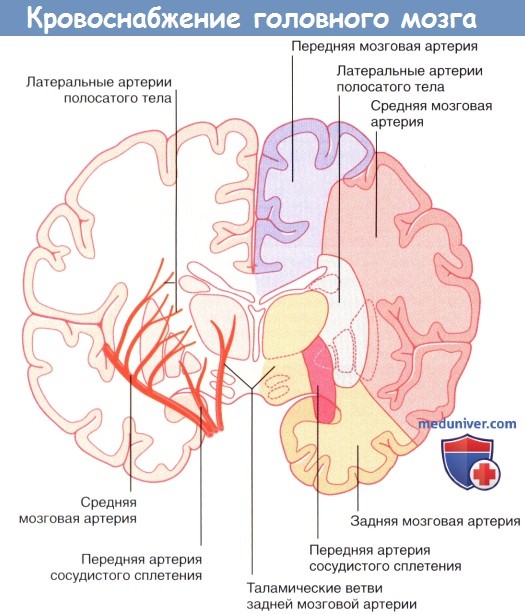

Кровоснабжение сосудистого сплетения бокового желудочка обеспечивают передняя артерия сосудистого сплетения (ветвь внутренней сонной артерии) и задняя артерия сосудистого сплетения (ветвь задней мозговой артерии).

Артерии, составляющие виллизиев круг, образуют десятки тонких центральных (перфорирующих) ветвей, которые проникают в мозг через переднее продырявленное вещество вблизи перекреста зрительных нервов и через заднее продырявленное вещество позади сосцевидных тел. (Эти обозначения применимы для образований, расположенных на вентральной поверхности мозга, а также для небольших отверстий, образованных при прохождении многочисленных артерий, кровоснабжающих эти области.) Существует несколько классификаций перфорирующих артерий, однако условно их разделяют на короткие и длинные перфорирующие ветви.

(Б) Артерии, образующие виллизиев круг. Продемонстрированы четыре группы центральных ветвей. Таламоперфорирующие артерии относят к заднемедиальной группе, таламоколенчатые артерии — к заднелатеральной группе.

Учебное видео анатомии сосудов Виллизиева круга

Короткие центральные ветви берут начало от всех артерий виллизиева круга, а также от двух артерий сосудистых сплетений и обеспечивают кровоснабжение зрительного нерва, перекреста зрительных нервов, зрительного проводящего пути и гипоталамуса. Длинные центральные ветви начинаются от трех мозговых артерий и кровоснабжают таламус, полосатое тело и внутреннюю капсулу. К ним относят также артериальные ветви полосатого тела (чечевицеобразно-полосатые артерии), отходящие от передней и средней мозговых артерий.

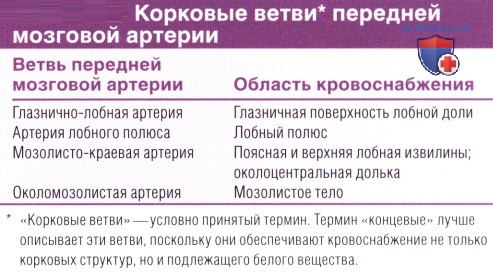

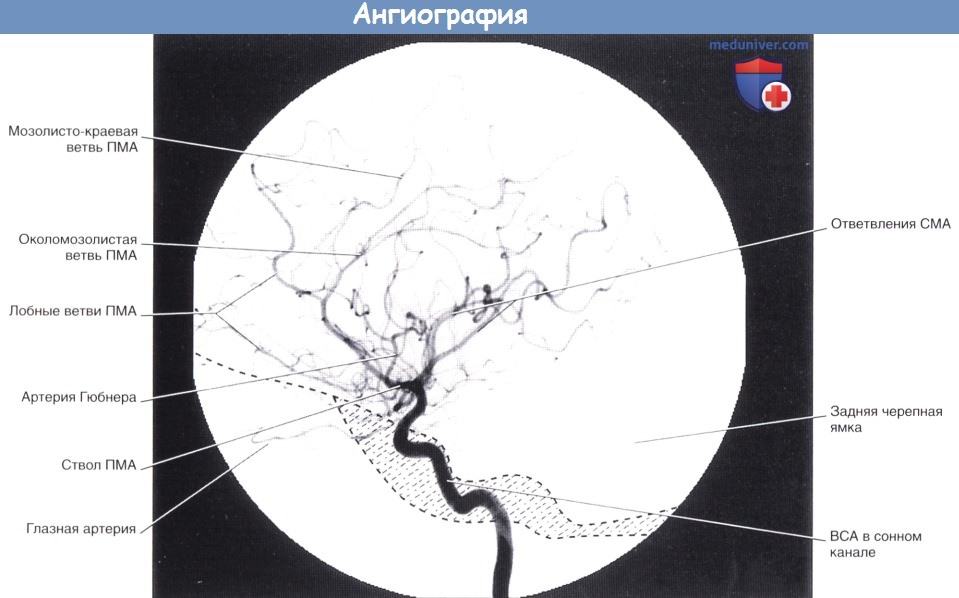

1. Передняя мозговая артерия. Передняя мозговая артерия проходит на медиальную поверхность полушарий головного мозга над перекрестом зрительных нервов. Затем она огибает колено мозолистого тела, что позволяет с легкостью идентифицировать его при каротидной ангиографии (см. далее). Вблизи передней соединительной артерии передняя мозговая артерия отдает ветвь, образуя медиальную артерию полосатого тела, также известную как возвратная артерия Гюбнера. Функция этой артерии — кровоснабжение внутренней капсулы и головки полосатого тела.

Корковые ветви передней мозговой артерии кровоснабжают медиальную поверхность полушарий мозга на уровне теменно-затылочного борозды. Ветви этой артерии пересекаются в области лобной и латеральной поверхностей полушарий мозга.

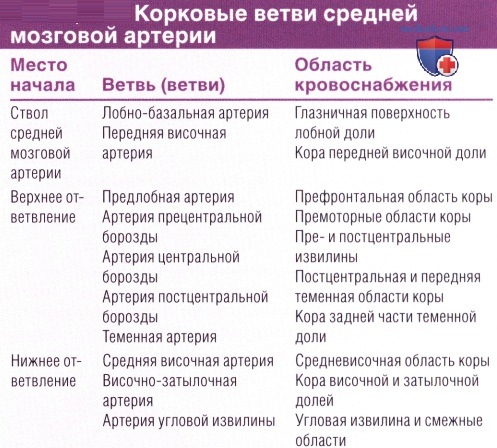

2. Средняя мозговая артерия. Средняя мозговая артерия — наиболее крупная из ветвей внутренней сонной артерии, принимающая 60-80 % ее кровотока. Отходя от внутренней сонной артерии, средняя мозговая артерия сразу же отдает центральные ветви, а затем в глубине латеральной борозды направляется к поверхности островка мозга, где разветвляется на верхнюю и нижнюю части. Верхние ветви обеспечивают кровоснабжение лобной и теменной долей, а нижние — теменной и височной долей, а также средней части зрительной лучистости. Названия ветвей средней мозговой артерии и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже. Средняя мозговая артерия кровоснабжает 2/3 латеральной поверхности мозга.

В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входят латеральные артерии полосатого тела, кровоснабжающие полосатое тело, внутреннюю капсулу и таламус. Окклюзия одной из латеральных артерий полосатого тела приводит к развитию классических проявлений инсульта («чистой» моторной гемиплегии). В этом случае происходит повреждение корково-спинномозгового проводящего пути в задней ножке внутренней капсулы, вызывающее контралатеральную гемиплегию (паралич мышц верхней и нижней конечностей, а также нижней части лица на стороне, противоположной поражению). Обратите внимание: полная информация о кровоснабжении внутренней капсулы представлена в отдельной статье на сайте.

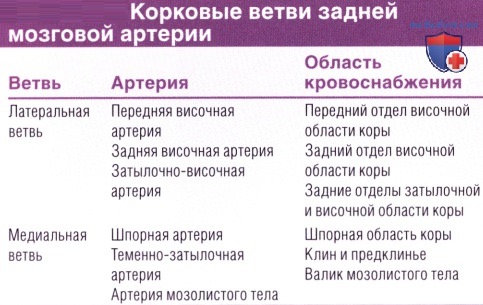

3. Задняя мозговая артерия. Две задние мозговые артерии — конечные ветви основной артерии. Однако в эмбриональном периоде задние мозговые артерии отходят от внутренней сонной артерии, в связи с чем у 25 % людей внутренняя сонная артерия в виде крупной задней соединительной артерии остается основным источником кровоснабжения мозга с одной или обеих сторон.

Недалеко от места отхождения от основной артерии задняя мозговая артерия разделяется и образует ветви, направляющиеся к среднему мозгу, заднюю артерию сосудистого сплетения, кровоснабжающую сосудистое сплетение бокового желудочка, а также центральные ветви, проходящие через заднее продырявленное вещество. Затем задняя мозговая артерия огибает средний мозг в сопровождении зрительного проводящего пути и обеспечивает снабжение кровью валика мозолистого тела, а также затылочной и теменной долей. Названия корковых ветвей и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже.

Центральные перфорирующие ветви задней мозговой артерии — таламоперфорирующие и таламо-коленчатые артерии — обеспечивают кровоснабжение таламуса, субталамического ядра и зрительной лучистости.

Обратите внимание: полная информация о центральных ветвях задней мозговой артерии представлена в таблице ниже.

Передняя артерия сосудистого сплетения начинается от внутренней сонной артерии.

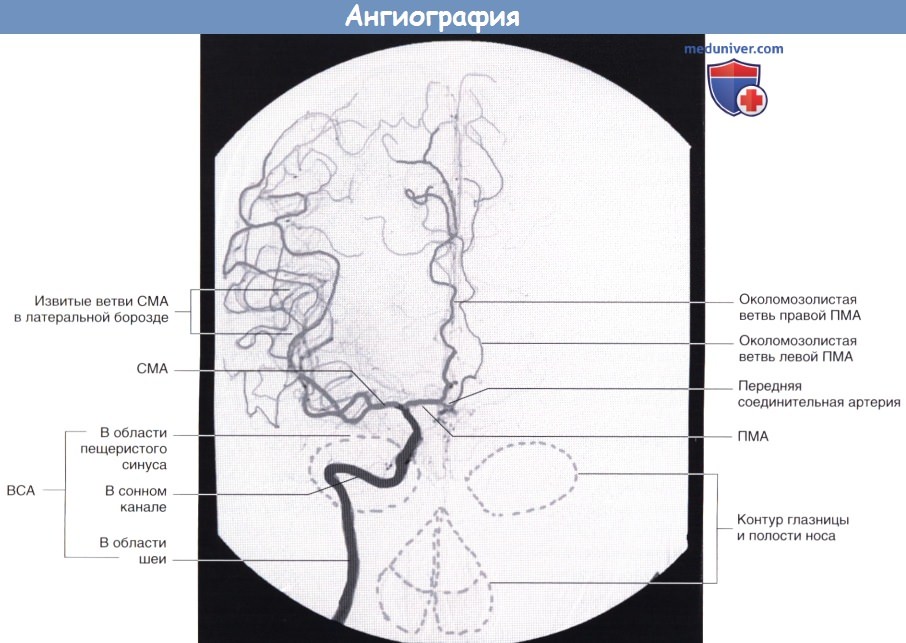

ПМА, СМА, ЗМА — передняя, средняя и задняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

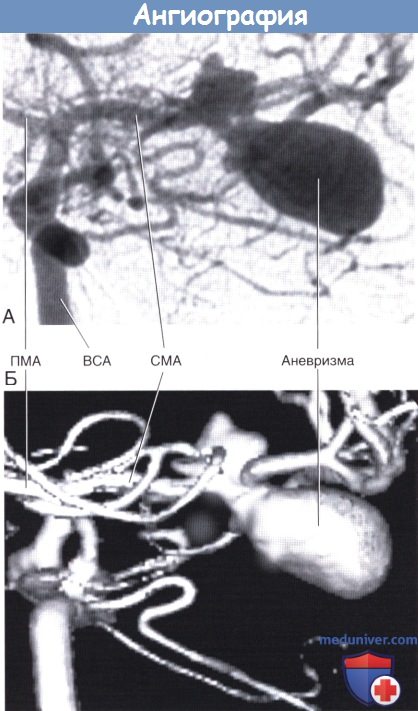

4. Нейроангиография. Артерии и вены мозга можно визуализировать под общим обезболиванием при серийном ангиографическом исследовании (с промежутками 2 с), следующим за быстрым (болюсным) введением рентгеноконтрастного вещества во внутреннюю сонную или позвоночную артерию. Контрастное вещество распространяется по артериям, капиллярам и венам мозга в течение приблизительно 10 секунд Во время артериальной фазы каротидной или вертебральной ангиографии можно получить соответствующие ангиограммы. Улучшить визуализацию сосудов в артериальную или венозную фазу исследования позволяет субтракция («удаление») изображения черепа в результате наложения его позитивных и негативных изображений.

Относительно недавно стали применять трехмерную ангиографию, при которой исследование проводят из двух незначительно различающихся проекций. Кроме того, изображения внутричерепных и внечерепных сосудов можно получить при помощи магнитно-резонансной ангиографии (MPA). МРА в качестве неинвазивного метода диагностики применяется достаточно широко, в том числе в качестве альтернативы традиционной рентгеноконтрастной ангиографии.

Артериальные фазы каротидных ангиограмм показаны на рисунках ниже.

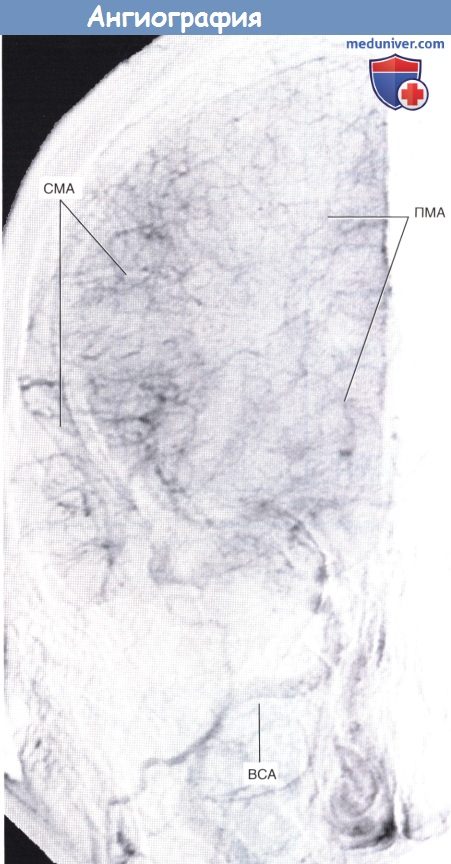

На отдельном рисунке ниже показана паренхиматозная фаза ангиографии: контрастное вещество распространяется в просвете тонких концевых ветвей передней и средней мозговых артерий, кровоснабжающих паренхиму мозга (кору и подлежащее белое вещество) и частично анастомозирующих на поверхности полушарий.

Введенное во внутреннюю сонную артерию (ВСА) контрастное вещество проходит через переднюю и среднюю мозговые артерии (ПМА и СМА соответственно).

Область основания черепа схематически заштрихована.

Обратите внимание на перфузию части левой передней мозговой артерии (ПМА) за счет передней соединительной артерии.

ВСА — внутренняя сонная артерия. СМА — средняя мозговая артерия.

Показана аневризма средней мозговой артерии. (Б) Фрагмент трехмерного изображения той же области.

ПМА, СМА — передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

ПМА, СМА — передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

б) Кровоснабжение задних отделов мозга. Кровоснабжение ствола мозга и мозжечка осуществляют позвоночные и основные артерии, а также их ветви.

Две позвоночные артерии отходят от подключичных артерий и поднимаются вертикально через поперечные отростки шести верхних шейных позвонков, а затем через большое затылочное отверстие проникают в череп. В полости черепа правая и левая позвоночные артерии сливаются в области нижней границы варолиева моста, образуя основную артерию. Основная артерия направляется вверх в базилярной части варолиева моста и у его переднего края делится на две задние мозговые артерии.

Ветви первого порядка, отходящие от позвоночных и основной артерий, обеспечивают кровоснабжение ствола мозга.

1. Ветви позвоночной артерии. Задняя нижняя мозжечковая артерия кровоснабжает боковые поверхности продолговатого мозга, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя и задняя спинномозговые артерии обеспечивают кровоснабжение вентральной и дорсальной частей продолговатого мозга соответственно, а затем направляются вниз через большое затылочное отверстие.

2. Ветви основной артерии. Передняя нижняя мозжечковая и верхняя мозжечковые артерии кровоснабжают боковые поверхности варолиева моста, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя нижняя мозжечковая артерия отдает ветвь, кровоснабжающую внутреннее ухо,— артерию лабиринта.

Кровоснабжение медиальной части варолиева моста обеспечивают приблизительно 12 артерий варолиева моста.

Кровоснабжение среднего мозга обеспечивают задние мозговые и задние соединительные артерии, посредством которых задние мозговые артерии образуют анастомоз с внутренней сонной артерией.

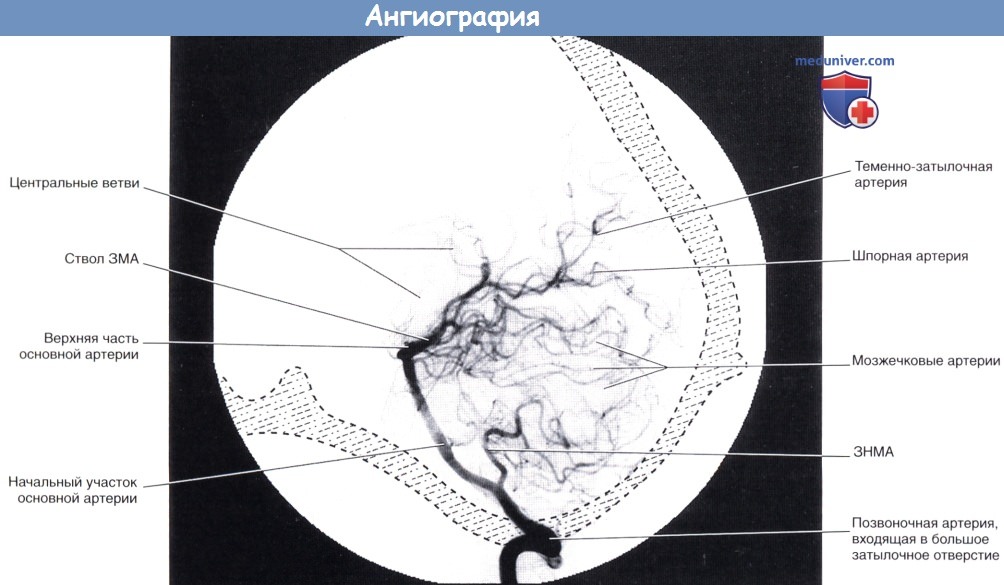

Контрастное вещество введено в левую позвоночную артерию.

Артерии, кровоснабжающие верхнюю часть мозжечка, в некоторых отделах не видны за счет лежащих выше задних теменных ветвей задней мозговой артерии.

ЗМА — задняя мозговая артерия. ЗНМА—задняя нижняя мозжечковая артерия.

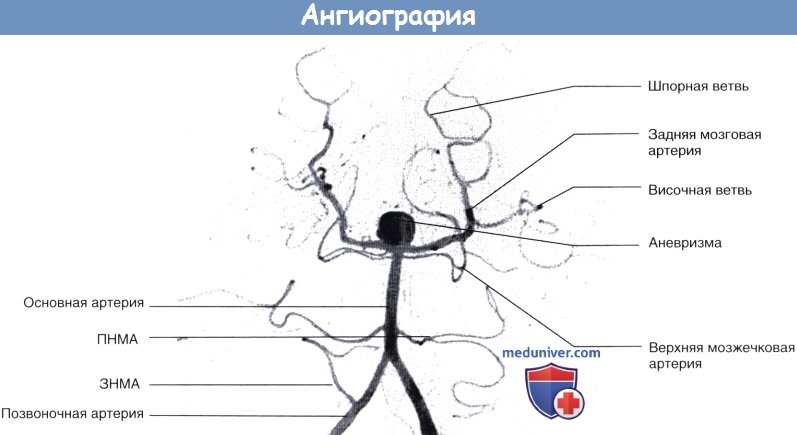

Показаны сосуды вертебробазилярного бассейна. Обратите внимание на крупную аневризму основной артерии в области бифуркации.

Клинически эта ситуация проявлялась постоянными головными болями.

ПНМА — передняя нижняя мозжечковая артерия. ЗИМА — задняя нижняя мозжечковая артерия.

в) Резюме. Артерии. Передняя соединительная артерия, две передние мозговые артерии, внутренняя сонная артерия, две задние соединительные артерии и две задние мозговые артерии образуют виллизиев круг.

От передней мозговой артерии отходит медиальная артерия полосатого тела (возвратная артерия Гюбнера), которая направляется к передненижней части внутренней капсулы, а затем огибает мозолистое тело и обеспечивает кровоснабжение медиальной поверхности полушарий мозга на уровне теменно-затылочной борозды, перекрещиваясь на латеральной поверхности.

Средняя мозговая артерия проходит в латеральной борозде и обеспечивает кровоснабжение 2/3 латеральной поверхности полушарий мозга. В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входит латеральная артерия полосатого тела, кровоснабжающая верхний участок внутренней капсулы

Задняя мозговая артерия начинается от основной артерии и обеспечивает кровоснабжение валика мозолистого тела, а также затылочных и височных отделов коры полушарий.

Позвоночные артерии проходят через большое затылочное отверстие и обеспечивают кровоснабжение спинного мозга, задненижней части мозжечка, продолговатого мозга. Затем позвоночные артерии объединяются и формируют основную артерию, которая кровоснабжает передненижние и верхние отделы мозжечка, варолиев мост, внутреннее ухо. После этого основная артерия, разделяясь, образует задние мозговые артерии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.11.2018

Источник