- Олицетворение — это искусство оживлять неживое

- Что это такое на примерах

- Олицетворение в русском фольклоре

- Примеры олицетворений в литературе

- Олицетворение в рекламе

- Заключение

- Комментарии и отзывы (3)

- Чем метафора отличается от олицетворения

- Метафора — образное выражение

- Олицетворение — прием в литературе

- Отличие метафоры от олицетворения

- Чем метафора отличается от олицетворения? Примеры

- Метафора — образное выражение

- Олицетворение — прием в литературе

- Отличие метафоры от олицетворения

Олицетворение — это искусство оживлять неживое

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Олицетворение – это один из художественных приемов в литературе.

Вместе с «собратьями» — эпитетом, аллегорией, метафорой – оно служит одной цели. Помогает насытить произведение яркими образами, делает его более красочным и интересным.

Но в отличие от остальных, его проще всего распознать и понять, что это такое.

Что это такое на примерах

Олицетворение – это когда автор наделяет неодушевленные предметы человеческими свойствами.

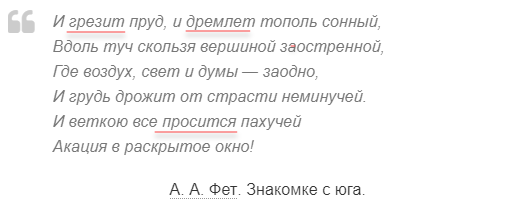

Вот пример известного стихотворения Фета с использованием олицетворений:

Пруд не может грезить, а тополь дремать. Равно как и акация не может «проситься». Все это художественные приемы, оживляющие неживое и вносящие красоту в литературное произведение.

Оставим ненадолго литературу в стороне и приведем пример из нашего привычного лексикона. Вспомните, как часто вы сами говорите или слышите:

Финансы поют романсы

Погода шепчет

Часы бегут/отстают

Труба зовет

Дела пошли в гору

С точки зрения дословного понимания, эти фразы бессмысленны и некорректны. Ведь финансы не могут петь, погода шептать, труба звать – у них же нет для этого рта. Да и часы с ногами себе трудно представить.

Все эти глаголы применимы только к живым существам, будь то человек или животное. Но никак не к неодушевленным предметам. Но в этом и заключается смысл ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ.

Само это слово пришло в русский язык из латыни. Правда, там чаще можно встретить синоним (что это?) – персонификация, образованный из двух частей – persona (лицо) и facio (делаю).

Прослеживаются и исторические корни – в древности люди часто приписывали силам природы человеческие свойства, наделяли ими любой предмет. И это помогало им лучше понять окружающий мир. Из этой мистификации и родился литературный прием.

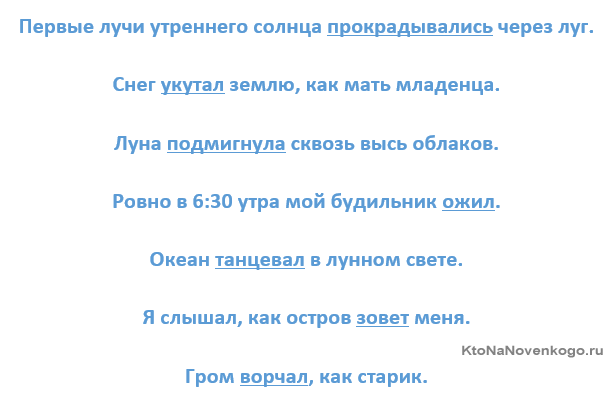

Еще немного примеров для наглядности:

Я бы назвал этот прием несколько иначе — одушевление. Так проще понять его смысл.

Олицетворение в русском фольклоре

Раз уж речь зашла о древних временах, то надо обязательно упомянуть, что много олицетворений можно найти в русских народных пословицах и поговорках. И главное, мы их знаем, постоянно употребляем и воспринимаем как нечто абсолютно нормальное:

Слово не воробей, ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ

НАШЛА коса на камень

Если гора НЕ ИДЕТ к Магомету

Дело мастера БОИТСЯ

И еще один яркий пример народного фольклора с использованием олицетворения – тут оно максимально недвусмысленное:

Как на нашем на базаре

Пироги пекут с глазами.

Их пекут — они БЕГУТ,

Их едят — они ГЛЯДЯТ!

Еще больше олицетворений можно найти в сказках. Там полно всяких неодушевленных предметов, которые умеют двигаться, разговаривать и вообще ведут себя как живые.

Ну, например, можно вспомнить ковер-самолет, ступу Бабы Яги, печку, которая помогла детям убежать от Гусей-лебедей. Да даже Мойдодыр, Щелкунчик, Буратино и Страшила с Железным дровосеком сюда подойдут. Наверняка вы вспомните еще массу примеров, где неодушевленный предмет вдруг становится живым.

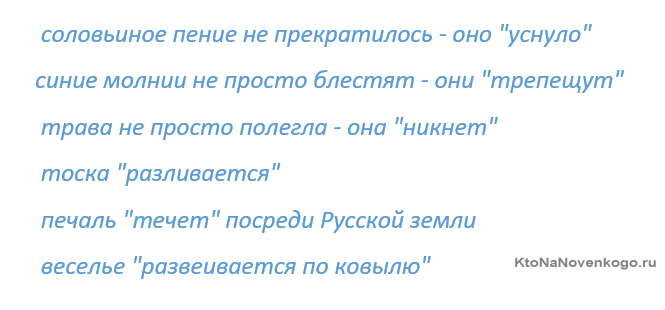

В «Слове о полку Игореве» можно встретить следующие примеры олицетворения:

А сколько красивых олицетворений встречается у Александра Сергеевича Пушкина. Достаточно рассмотреть «Сказку о мертвой царевне». Помните, у кого Царевич Елисей просил помощи? У ветра, месяца, солнца.

Свет наш солнышко! Ты ХОДИШЬ

Круглый год по небу, сводишь

Зиму с теплою весной,

Всех нас ВИДИШЬ под собой.

Месяц, месяц, мой дружок,

Позолоченный рожок!

Ты ВСТАЁШЬ во тьме глубокой,

Круглолицый, светлоокий,

И, обычай твой ЛЮБЯ,

Звезды СМОТРЯТ на тебя.

Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты ГОНЯЕШЬ стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе,

НЕ БОИШЬСЯ никого,

Кроме бога одного.

Видите, здесь все они наделены человеческими свойствами. А после вопроса «Не видали ли царевну?» они ведь еще и отвечают Елисею. То есть ведут себя как абсолютно живые.

Примеры олицетворений в литературе

И неслучайно мы упомянули Пушкина. В литературе подобный прием чаще всего встречается в поэзии. Ведь этот жанр (что это такое?) более мелодичен, мечтателен, в нем как нигде приветствуется полет мысли и различные образы.

Вот, например, у Федора Тютчева целые горы оживают, благодаря всего одному слову:

Сквозь лазурный сумрак ночи

Альпы снежные ГЛЯДЯТ;

Помертвелые их очи

Льдистым ужасом разят.

Или знаменитый «Парус» М.Ю.Лермонтова. Ведь в стихотворении ни слова не сказано, что лодкой управляют люди. Она сама по себе — главный герой всего стихотворения, который живет, сражается с волнами и движется к одной ему известной цели:

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом.

Что ИЩЕТ он в стране далекой?

Что КИНУЛ он в краю родном?

Есенин в своем творчестве вообще воспринимал природу как живой организм. И потому в его произведениях часто можно встретить олицетворения.

Например, «ОТГОВОРИЛА роща золотая», «ПОЁТ зима, АУКАЕТ, мохнатый лес БАЮКАЕТ», «о всех ушедших ГРЕЗИТ конопляник», «Луна ХОХОТАЛА, как клоун». А уж в стихотворении «С добрым утром» и вовсе олицетворение на олицетворении:

ЗАДРЕМАЛИ звезды золотые,

ЗАДРОЖАЛО зеркало затона …

УЛЫБНУЛИСЬ сонные березки,

РАСТРЕПАЛИ шелковые косы …

У плетня заросшая крапива

ОБРЯДИЛАСЬ ярким перламутром

И качаясь, ШЕПЧЕТ шаловливо:

— С добрым утром!

В прозе также можно найти яркие примеры олицетворения.

Глаза, еще блестевшие от слез, ЗАСМЕЯЛИСЬ дерзостно и счастливо. (Тургенев)

Котелок СЕРДИТСЯ и БОРМОЧЕТ на огне. (Паустовский)

Но все-таки проза всегда выглядит беднее поэзии. Поэтому все самые яркие образы и приемы следует искать именно в стихотворениях.

Олицетворение в рекламе

Примеры олицетворения мы можем также ежедневно видеть на экранах телевизоров или уличных баннерах. Рекламщики уже давно стали использовать яркие образы и «оживлять» тот товар, который необходимо продать.

Всем же знакома серия роликов драже «M&M’s» где главными героями являются конфеты Желтый и Красный.

И многие слышали подобные слоганы:

- «Тefal всегда ДУМАЕТ о нас!» (сковородки Тefal);

- «ГОВОРЯТ на языке твоего тела» (прокладки Always);

- «УХАЖИВАЮТ за красотой твоих ног» (колготки Sanpellegrino);

- «ЖЕЛАЕТ вам осени без гриппа и простуд» (препарат Анаферон);

- «Обычная тушь никогда НЕ ЗАЙДЕТ так далеко» (тушь L`Oreal).

Заключение

Кстати, если заметили, то в качестве олицетворения всегда выступает глагол. Это отличительная черта данного литературного приема. Именно глагол «оживляет» конкретное существительное, наделяя его определенными свойствами.

Но при этом, это не простой глагол, который мы употребляем в своей речи (он идет, он видит, он радуется и т.д.). В данном случае он еще и добавляет тексту выразительности и яркости.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Комментарии и отзывы (3)

Видя такой пример в литературе, читатели часто переносят его в реальную жизнь. Ведь многие приписывают человеческие свойства, например, своим машинам и даже дают им имена.

Олицетворение в литературе и русском фольклоре-это естественное явление, которое придает красоту народному творчеству. А вот олицетворять предметы в рекламе я считаю кощунством.

Источник

Чем метафора отличается от олицетворения

Метафора отличается от олицетворения сложностью своей структуры и многозначностью созданного образа на основе переносного значения слова.

Чтобы понять, чем отличается метафора от олицетворения, вспомним, что обозначают эти литературоведческие термины, как они возникают в художественной речи.

Метафора — образное выражение

Современной лингвистической науке известно множество художественных средств создания образности и выразительности речи. Одним из них является метафора. Метафора — это форма поэтического мышления, образный оборот речи, как и следующие тропы:

Олицетворение — прием в литературе

Часто писатели и поэты прибегают к одной из разновидностей метафоры — олицетворению, чтобы создать ёмкий и яркий образ природы или явления. Художники слова наделяют неживые предметы свойствами и качествами человека. Так возникает олицетворение. Предметы остаются неживыми, но у них появляются человеческие качества. Явления или предметы, животные, птицы ведут себя как люди: разговаривают, думают, печалятся или радуются.

Могучий день пришел. Деревья встали прямо,

Вздохнули листья. В деревянных жилах

Вода закапала.

Н. Заболоцкий. Утренняя песня.

Метафора и олицетворение — это тропы, которые используются в художественной речи. Тем не менее это разные образные средcтва. Как их отличить друг от друга? Какие основные отличия метафоры от олицетворения?

Отличие метафоры от олицетворения

1. Метафора возникает на основе схожести в чем-либо одного неживого предмета с другим.

Олицетворение же, напротив, создается путем наделения изначально неживого предмета качествами живого. Этот троп применяется в образном описании природы с помощью придания ей человеческих свойств или действий, например:

Летний вечер тих и ясен;

Посмотри, как дремлют ивы ;

Запад неба бледно-красен,

И реки блестят извивы.

2. Метафора — это неназванное сравнение одного предмета с другим. Этот троп не оформляется с помощью сравнительных союзов «точно», «как», «словно», «будто», но метафору с их помощью можно легко превратить в сравнительный оборот:

- каменное лицо — лицо застывшее, как камень;

- солнечная улыбка — яркая улыбка, как солнце.

3. Метафора не указывает конкретно на предмет, на основе ассоциативных связей с которым возникает художественный образ.

Возникновение олицетворения всегда понятно и прозрачно:

- небо смеется — ребенок смеется;

- буря воет — волк воет;

- непогода злится — человек злится.

4. Метафора глубока, многозначна и сложна по своей структуре. Часто содержание метафоры понимается по-разному в зависимости от субъективного подхода к ней.

Олицетворение же однозначно.

И грезит пруд, и дремлет тополь сонный,

Вдоль туч скользя вершиной заостренной,

Где воздух, свет и думы — заодно,

И грудь дрожит от страсти неминучей.

И веткою все просится пахучей

Акация в раскрытое окно!

А. А. Фет. Знакомке с юга.

Олицетворение может быть составляющей частью метафоры. Например, читаем у поэтессы Анны Ахматовой:

И короткую песню разлуки паровозные пели гудки.

Источник

Чем метафора отличается от олицетворения? Примеры

Метафора отличается от олицетворения сложностью своей структуры и многозначностью созданного образа на основе переносного значения слова.

Чтобы понять, чем отличается метафора от олицетворения, вспомним, что обозначают эти литературоведческие термины, как они возникают в художественной речи.

Метафора — образное выражение

Современной лингвистической науке известно множество художественных средств создания образности и выразительности речи. Одним из них является метафора. Метафора — это форма поэтического мышления, образный оборот речи, как и следующие тропы:

Метафора — это образное слово или выражение, основанное на сопоставлении предмета с новым предметом или явлением на основе их сходства в чем-либо.

Олицетворение — прием в литературе

Часто писатели и поэты прибегают к одной из разновидностей метафоры — олицетворению, чтобы создать ёмкий и яркий образ природы или явления. Художники слова наделяют неживые предметы свойствами и качествами человека. Так возникает олицетворение. Предметы остаются неживыми, но у них появляются человеческие качества. Явления или предметы, животные, птицы ведут себя как люди: разговаривают, думают, печалятся или радуются.

Могучий день пришел. Деревья встали прямо,

Вздохнули листья. В деревянных жилах

Вода закапала.

Н. Заболоцкий. Утренняя песня.

Олицетворение — литературный прием, основанный на том, что человеческие качества, свойства, особенности поведения приписываются неодушевленным предметам.

Метафора и олицетворение — это тропы, которые используются в художественной речи. Тем не менее это разные образные средcтва. Как их отличить друг от друга? Какие основные отличия метафоры от олицетворения?

Отличие метафоры от олицетворения

1. Метафора возникает на основе схожести в чем-либо одного неживого предмета с другим.

Олицетворение же, напротив, создается путем наделения изначально неживого предмета качествами живого. Этот троп применяется в образном описании природы с помощью придания ей человеческих свойств или действий, например:

Летний вечер тих и ясен;

Посмотри, как дремлют ивы ;

Запад неба бледно-красен,

И реки блестят извивы.

2. Метафора — это неназванное сравнение одного предмета с другим. Этот троп не оформляется с помощью сравнительных союзов «точно», «как», «словно», «будто», но метафору с их помощью можно легко превратить в сравнительный оборот:

- каменное лицо — лицо застывшее, как камень;

- солнечная улыбка — яркая улыбка, как солнце.

3. Метафора не указывает конкретно на предмет, на основе ассоциативных связей с которым возникает художественный образ.

Возникновение олицетворения всегда понятно и прозрачно:

- небо смеется — ребенок смеется;

- буря воет — волк воет;

- непогода злится — человек злится.

4. Метафора глубока, многозначна и сложна по своей структуре. Часто содержание метафоры понимается по-разному в зависимости от субъективного подхода к ней.

Олицетворение же однозначно.

И грезит пруд, и дремлет тополь сонный,

Вдоль туч скользя вершиной заостренной,

Где воздух, свет и думы — заодно,

И грудь дрожит от страсти неминучей.

И веткою все просится пахучей

Акация в раскрытое окно!

А. А. Фет. Знакомке с юга.

Олицетворение может быть составляющей частью метафоры. Например, читаем у поэтессы Анны Ахматовой:

И короткую песню разлуки паровозные пели гудки.

Источник