Моно-, поли- и мегалоскуты. Понятие о сосудистом бассейне

Пластическая хирургия

Все операции, включающие пересадку кро-воснабжаемых тканей, объединяет единый принцип: должна быть обеспечена жизнеспособность пересаженных тканей, что необходимо для их вживления в воспринимающее ложе. Наиболее важным условием решения этой центральной проблемы является точная оценка возможностей питания пересаженного лоскута через его сосудистый пучок.

Как известно, основной закономерностью перестройки кровообращения выделенного на одной сосудистой ножке комплекса тканей является возникновение градиента удельного кровотока со снижением его величины по направлению от места вхождения питающих сосудов к периферии. Именно этим объясняется тот факт, что при пересадке лоскутов некроз тканей из-за недостаточного питания наблюдается именно на периферии. Последнее означает, что в связи с ошибкой планирования (или техники) операции данный участок тканей оказался за пределами избранного хирургом донорского сосудистого бассейна. Что же включает в себя это понятие?

С точки зрения пластического хирурга, сосудистый бассейн — это область деления данного сосудистого пучка на ветви (включая и анастомозы с соседними пучками), в пределах которой могут быть выделены и использованы для пластики жизнеспособные комплексы тканей.

Важно подчеркнуть, что в интересах практики понятие о сосудистом бассейне может по-разному трактоваться различными специалистами. Так, с позиций анатомов, сосудистый бассейн — это область деления артерии на ветви меньшего порядка до уровня анастомозов с соседними артериями. С одной стороны, это определение вполне конкретно, так как после заполнения артериального русла инъек- i ционной массой, препарирования или рентгенографии можно определить границы сосудистого бассейна практически любой артерии. С другой стороны, это понятие весьма условно, так как начиная с уровня сосудов диаметром 0,1-0,2 мм границы соседних бассейнов неизбежно размываются в «океане» сосудистой системы. Эти границы теряются среди множества анастомозов между соседними артериальными сосудами.

С точки зрения физиологов, в определении сосудистого бассейна наибольшее значение имеет возможность обеспечения достаточного питания тканей, выделенных на сосудистом пучке. Однако до реального выделения лоскутов точное определение возможного объема хорошо кровоснабжаемых тканей невозможно. Уровень кровотока в тканях во многом определяется такими факторами, как тонус сосудов, соотношение функционирующих артерий и вен в питающей ножке, показатели общей гемодинамики, реологические свойства крови и др. Сохранение жизнеспособности пересаженных тканей зависит также от содержания кислорода в крови и возможностей его усвоения тканями. Поэтому «анатомические» и «физиологические» границы одного сосудистого бассейна могут различаться весьма существенно.

В тех случаях, когда цель операции может быть достигнута путем пересадки лоскута сравнительно малых размеров (заведомо меньше размеров сосудистого бассейна), сохранение его жизнеспособности и успех вмешательства в основном определяются техникой выделения трансплантата и качеством подключения его сосудистой ножки к сосудам реципиентного ложа. Ситуация резко усложняется, если необходимо применять лоскуты сложной формы и значительных размеров, выделение которых в пределах одного сосудистого бассейна невозможно или крайне затруднено. Поэтому в 1989 г. было предложено делить лоскуты на три основные группы: моно-, поли- и мега-комплексы тканей (лоскуты).

Монокомплексы — это участки тканей, выделенные в пределах одного сосудистого бассейна единым блоком. Они наиболее пригодны для замещения дефектов тканей простой конфигурации (плоскостной, цилиндрической, сферической) и т. п. Именно монокомплексы, тканей наиболее часто используются в клинической практике.

Несмотря на различия в строении сосудистой системы, их объединяет возможность питания через один сосудистый пучок, а также весьма ограниченные масштабы допустимых стереометрических изменений. В монолоскут могут быть включены и другие относительно крупные сосудистые пучки (ножки), однако их сохранения (подключения) для обеспечения жизнеспособности пересаженных тканей не требуется.

При пластике дефектов более сложной формы на периферии монокомплексов тканей (главным образом, кожно-мышечных) могут быть выкроены дополнительные лоскуты с учетом направлений разветвления основного сосудистого пучка (например, формирование продольных лоскутов на ножке в перифериче-ских отделах лоскута из широчайшей мышцы спины). Однако наличие относительно широкой ножки резко ограничивает дугу перемещения этих лоскутов.

Поликомплекс тканей представляет собой сочетание монокомплексов, выделенных в пределах одного сосудистого бассейна на различных ветвях одного основного сосудистого пучка (рис. 3.5.3). Пересадка поликомплексов необходима при дефектах сложной формы, когда продольные оси различных участков раны расположены в несовпадающих направлениях. Такие дефекты могут быть представлены как причудливое сочетание 2-3 дефектов простой формы. Их замещение комплексом тканей на одной сосудистой ножке требует значительной свободы перемещения его различных частей. Это достигается формированием дополнительных островковых лоскутов на ветвях основного сосудистого пучка. Являясь относительно независимыми, они могут играть самостоятельную роль.

Поликомплекс тканей также может включать другие сосудистые пучки (ножки), в сохранении (подключении) которых нет необходимости. Полилоскуты могут быть выделены в большинстве донорских зон, поскольку сосудистая ножка почти каждого из известных лоскутов имеет ветви, которые перевязывают при формировании монокомплексов и которые могут быть сохранены для взятия дополнительных участков тканей.

В клинической практике необходимость в пересадке поликомплекса тканей чаще всего возникает при сочетании дефекта мягких тканей и костной полости. В некоторых случаях при наличии двух рядом расположенных дефектов тканей может быть использован двух-островковый лучевой (или локтевой) лоскут. Возможна пересадка больших объемов мягких тканей в виде двойного и тройного поликомплексов, сформированных на ветвях подлопаточного сосудистого пучка.

Несмотря на то, что выделение моно- и полилоскутов является условным и носит прикладной характер, отметим их принципиальные различия. Во-первых, в поликомплексе использование еще одной ветви донорского сосудистого пучка позволяет пересадить иногда весьма крупные дополнительные объемы различных тканей (мышца, кость, сухожилия). Во-вторых, дополнительный объем тканей может быть в ряде случаев взят на той ветви основного сосудистого пучка (например, лучевого), которая расположена на наиболее выгодном (по отношению к другой части поликомплекса) уровне. Это позволяет закрыть сложный по форме дефект наилучшим образом.

В-третьих, дуга перемещения островкового лоскута (как части поликомплекса) значительно больше, чем лоскута на широком основании. В отличие от этого дополнительный лоскут, выкроенный в монокомплексе, всегда располагается на его периферии, что уже снижает его потенциальные возможности.

Во-вторых, довольно широкое основание существенно ограничивает возможности его перемещения.

Наконец, тип кровоснабжения дополнительного лоскута может приближаться к неосевому, что повышает риск критических нарушений кровообращения в выделенных тканях.

В то же время понятия «монокомплекс» и «поликомплекс» не являются абсолютными, что видно хотя бы на примере комплекса тканей, включающего малоберцовую кость с дополнительным кожно-фасциальным лоскутом на пе-регородочно-кожных сосудах.

Такой комплекс тканей может быть взят единым блоком, как монокомплекс на малоберцовых сосудах. Однако наличие достаточно длинной межмышечной перегородки, в которой проходят кожные ветви основного сосудистого пучка, обеспечивает достаточно большую дугу ротации для кожной части лоскута, что приближает его к поликомплексу тканей. Если же одна из вен или артерий кожно-фасциальной части лоскута будет анастомозирована с сосудом воспринимающего ложа, то данный комплекс может быть классифицирован уже как мега-комплекс.

Мегакомплекс тканей — это совокупность двух или нескольких монокомплексов или моно- и поликомплекса, границы которых выходят за пределы бассейна одного сосудистого пучка и для жизнеспособности которого необходимо сохранение (подключение) дополнительных сосудов и другой сосудистой ножки.

Впервые возможность закрытия обширных ран конечностей сверхдлинными комплексами тканей, сформированными на двух сосудистых ножках и включающих зоны кожно-фасциаль-ного пахового и кожно-мышечного торакодор-сального лоскутов, была продемонстрирована японскими хирургами в 1984 г. При пересадке мегалоскутов могут пересекаться и анастомозироваться обе сосудистые ножки. Возможно сохранение одной из них и восстановление другой, а также транспозиция мос-товидного лоскута без пересечения ключевых сосудистых магистралей.

Следует отметить, что грань между моно-и мегакомплексами тканей может быть весьма условной, ведь показания к дополнительной реваскуляризации последнего через вторую сосудистую ножку далеко не всегда являются абсолютными.

Источник

Основы венозной системы нижних конечностей

Своеобразное строение венозных сосудов и состав их стенок определяет их емкостные свойства. Вены отличаются от артерий тем, что являются трубками с тонкими стенками и просветами сравнительно большого диаметра. Так же как и стенки артерий, в состав венозных стенок входят гладкомышечные элементы, эластические и коллагеновые волокна, среди которых последних гораздо больше.

В венозной стенке выделяются структуры двух категорий:

— опорные структуры, к которым относятся ретикулиновые и коллагеновые волокна;

— упруго-сократительные структуры, к которым относятся эластические волокна и гладкомышечные клетки.

Коллагеновые волокна в обычных условиях поддерживают нормальную конфигурацию сосуда, а если на сосуд оказывается какое-либо экстремальное воздействие, то эти волокна сохраняют ее. В формировании тонуса внутри сосуда коллагеновые сосуды участия не принимают, а также они не оказывают влияние на сосудодвигательные реакции, так как за их регуляцию отвечают гладкомышечные волокна.

Вены состоят из трех слоев:

— адвентиция – наружный слой;

— медиу – средний слой;

— интиму – внутренний слой.

Между этими слоями находится эластические мембраны:

— внутренняя, которая выражена в большей степени;

— наружная, которая весьма слабо различается.

Среднюю оболочку вен в основном составляют гладкомышечные клетки, которые расположены по периметру сосуда в виде спирали. Развитие мышечного слоя зависит от ширины диаметра венозного сосуда. Чем больше диаметр вены, тем мышечный слой развит больше. Число гладкомышечных элементов становится больше сверху вниз. Мышечные клетки, составляющие среднюю оболочку, находятся в сети коллагеновых волокон, которые сильно извиты и в продольном, и в поперечном направлении. Эти волокна распрямляются только тогда, когда происходит сильное растяжение венозной стенки.

Поверхностные вены, которые располагаются в подкожной клетчатке, имеют весьма развитый гладкомышечный строй. Это объясняет тот факт, что поверхностные вены в отличие от расположенных на том же уровне имеющих такой же диаметр глубоких вен, отлично противостоят и гидростатическому, и гидродинамическому давлению за счет того, что их стенки имеют эластическое сопротивление. Венозная стенка имеет толщину, которая обратно пропорциональна величине окружающего сосуд мышечного слоя.

Наружный слой вены, или адвентицию, составляет плотная сеть коллагеновых волок, которые создают своеобразный каркас, а также небольшое количество мышечных клеток, которые имеют продольное расположение. Этот мышечный слой с возрастом развивается, наиболее отчетливо его можно наблюдать в венозных сосудах нижних конечностей. Роль дополнительной опоры играют венозные стволы более или менее крупного размера, окруженные плотной фасцией.

Строение стенки вены определяется ее механическими свойствами: в радиальном направлении венозная стенка имеют высокую степень растяжимости, а в продольном направлении – малую. Степень растяжимости сосуда зависит от двух элементов венозной стенки – гладкомышечных и коллагеновых волокон. Жесткость венозных стенок во время их сильной дилатации зависит от коллагеновых волокон, которые не дают венам очень сильно растягиваться исключительно в условиях значительного повышения давления внутри сосуда. Если же изменения внутрисосудистого давления имеют физиологических характер, то за упругость венозных стенок отвечают гладкомышечные элементы.

Венозные клапаны

Венозные сосуды имеют важную особенность – в них есть клапаны, с помощью которых возможен центростремительный ток крови в одном направлении. Количество клапанов, а также их расположение служит для обеспечения кровотока к сердцу. На нижней конечности самое большее число клапанов расположено в дистальных отделах, а именно немного ниже того места, где находится устье крупного притока. В каждой из магистралей поверхностных вен клапаны расположены на расстоянии 8-10 см друг от друга. У коммуникантных вен, за исключением бесклапанных перфорантов стопы, также есть клапанный аппарат. Часто перфоранты могут впадать в глубокие вены несколькими стволами, которые по внешнему виду напоминают канделябры, что препятствует ретроградному кровотока вместе с клапанами.

Клапаны вен обычно имеют двустворчатое строение, и на то, как они распределяются в том или ином сегменте сосуда, зависит от степени функциональной нагрузки.

Каркасом для основы створок венозных клапанов, которые состоят из соединительной ткани, служит отрог внутренней эластической мембраны. У створки клапаны есть две покрытые эндотелием поверхности: одна – со стороны синуса, вторая – со стороны просвета. Гладкомышечные волокна, расположенные у основания створок, направленные вдоль оси вены, в результате изменения своего направления на поперечное создают циркулярный сфинктер, пролабирующий в синус клапана в виде своеобразного ободка крепления. Строму клапана формируют гладкомышечные волокна, которые пучками в виде веера идут на створки клапана. С помощью электронного микроскопа можно обнаружить имеющие продолговатую форму утолщения – узелки, которые расположены на свободном крае створок клапанов крупных вен. По мнению ученых, это своеобразные рецепторы, которые фиксируют тот момент, когда створки смыкаются. Створки интактного клапана имеют длину, превышающую диаметр сосуда, поэтому если они закрыты, то на них наблюдаются продольные складки. Избыточной длиной створок клапана, в частности, обусловлен физиологический пролапс.

Венозный клапан – это структура, имеющую достаточную прочность, которая может выдерживать давление до 300 мм рт. ст. Однако в синусы клапанов крупных вен через впадающие в них тонкие притоки, не имеющие клапанов, сбрасывается часть крови, из-за чего давление над створками клапана снижается. Помимо этого, ретроградная волна крови рассеивается об ободок крепления, что приводит к снижению ее кинетической энергии.

С помощью при жизни проведенной фиброфлебоскопии можно представить себе, как работает венозный клапан. После попадания ретроградной волны крови в синусы клапана, его створки приходят в движение и смыкаются. Узелки передают сигнал о том, что они соприкоснулись, мышечному сфинктеру. Сфинктер начинает расширятся до тех пор, пока не достигнет того диаметра, при котором створки клапана вновь раскроются и надежно перекроют ретроградной волны крови путь. Когда в синусе давление становится выше порогового уровня, то происходит раскрытие устья дренирующих вен, что приводит к снижению венозной гипертензии до безопасного уровня.

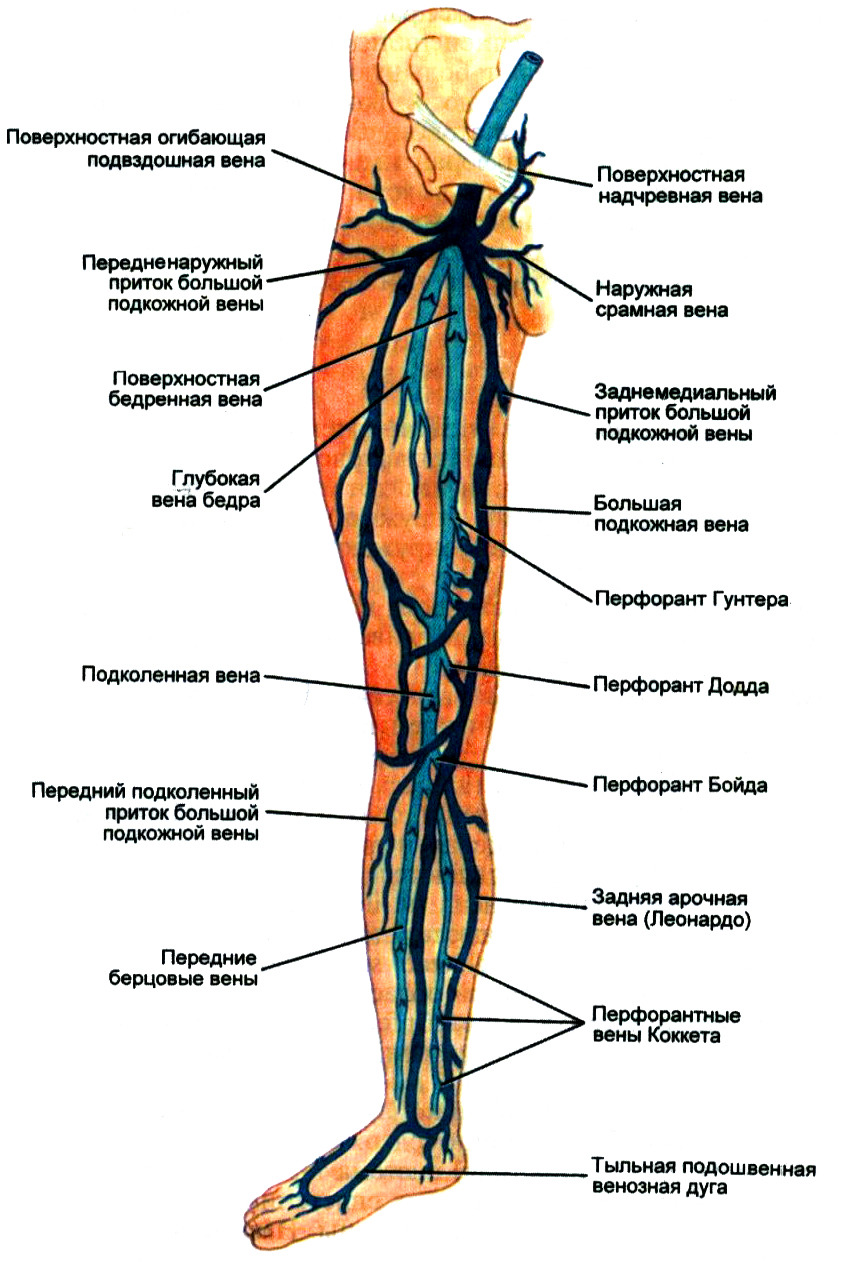

Анатомическое строение венозного бассейна нижних конечностей

Вены нижних конечностей делятся не поверхностные и глубокие.

К поверхностным венам относятся кожные вены стопы, расположенные на подошвенной и тыльной поверхности, большие, малые подкожные вены и их многочисленные притоки.

Подкожными венами в области стопы формируются две сети: кожная венозная подошвенная сеть и кожная венозная сеть тыла стопы. Общими тыльными пальцевыми венами, которые входят в кожную венозную сеть тыла стопы, в результате того, что они анастомозируют между собой, образуется кожная тыльная дуга стопы. Концы дуги имеют продолжение в проксимальном направлении и образуют два ствола, идущих в продольном направлении – медиальную краевую вену (v. marginalis medialis) и краевую латеральную вену (v. marginalis lateralis). На голени эти вены имеют продолжение в виде большой и малой подкожной вены соотвественно. На подошвенной поверхности стопы выделяется подкожная венозная подошвенная дуга, которая широко анастомозируя с краевыми венами, отправляет межголовчатые вены в каждый из межпальцевых промежутков. Межголовчатые вены, в свою очередь, анастомозируют с теми венами, которые образуют тыльную дугу.

Продолжением медиальной краевой вены (v. marginalis medialis) является большая подкожная вена нижней конечности (v. saphena magna), которая по переднему краю внутренней стороны лодыжки переходит на голень, а затем, проходя по медиальному краю большеберцовой кости, огибает медиальный мыщелок, выходит на внутреннюю поверхность бедра с задней стороны коленного сустава. В области голени БПВ находится около подкожного нерва, с помощью которого происходит иннервация кожного покрова на стопе и голени. Эта особенность анатомического строения должна учитываться при флебэктомии, так как из-за повреждения подкожного нерва могут появиться долговременные, а иногда и пожизненные нарушения иннервации кожного покрова в области голени, а также привести к парестезиям и каузалгиям.

В области бедра большая подкожная вена может иметь от одного до трех стволов. В области имеющей овальную форму ямки (hiatus saphenus) находится устье БПВ (сафенофеморальный анастомоз). В этом месте ее терминальный отдел делает перегиб через сероповидный отросток широкой фасции бедра и, в результате прободения решётчатой пластинки (lamina cribrosa), впадает в бедренную вену. Местоположение сафенофеморального анастомоза может располагаться на 2-6 м ниже того места, где находится пупартовая связка.

К большой подкожной вене по всей ее длине присоединяется много притоков, которые несут кровь не только с области нижних конечностей, из наружных половых органов, с области передней брюшной стенки, а также с кожи и подкожной клетчатки, находящихся в ягодичной области. В нормальном состоянии большая подкожная вена имеет ширину просвета 0,3 – 0,5 см и имеет от пяти до десяти пар клапанов.

Постоянные венозные стволы, которые впадают в терминальный отдел большой подкожной вены:

- v. pudenda externa – наружная половая, или срамная, вена. Возникновение рефлюкса по данной вене может привести к промежностному варикозу;

- v. epigastrica superfacialis – поверхностная надчревная вена. Данная вена является наиболее постоянным притоком. Во время хирургического вмешательства этот сосуд служит важным ориентиром, по которому можно определить непосредственную близость сафенофеморального соустья;

- v. circumflexa ilei superfacialis – поверхностная вена. Данная вена расположена вокруг подвздошной кости;

- v. saphena accessoria medialis – заднемедиальная вена. Данную вену также называют добавочной медиальной подкожной веной;

- v. saphena accessoria lateralis – переднелатеральная вена. Данную вену также называют добавочной латеральной подкожной веной.

Наружная краевая вена стопы (v. marginalis lateralis) продолжается малой подкожной веной (v. saphena parva). Она проходит по задней части латеральной лодыжки, а затем идет кверху: сначала по наружному краю ахиллова сухожилия, а потом по его задней поверхности, располагаясь рядом со средней линией задней поверхности голени. С этого момента малая подкожная вена может иметь один ствол, иногда два. Рядом с малой подкожной веной находится медиальный кожный нерв икры (n. cutaneus surae medialis), благодаря которому кожа заднемедиальной поверхности голени иннервируется. Это объясняет тот факт, что использование в данной области травматичной флебэктомии чревато неврологическими нарушениями.

Малая подкожная вена, проходя по месту соединения средней и верхней третей голени, проникает в зону глубокой фасции, располагаясь между ее листками. Доходя до подколенной ямки, МПВ проходит сквозь глубокий листок фасции и чаще всего соединяется с подколенной веной. Однако в некоторых случаях малая подкожная вена проходит над подколенной ямкой и соединяется либо с бедренной веной, либо с притоками глубокой вены бедра. В редких случаях МПВ впадает в один из притоков большой подкожной вены. В зоне верхней трети голени между малой подкожной веной и системой большой подкожной вены образуется множество анастомозов.

Самым крупным постоянным приустьевым притоком малой подкожной вены, имеющим эпифасциальное расположение, является бедренно-подколенная вена (v. Femoropoplitea), или вена Джиакомини. Эта вена связывает МПВ большой подкожной веной, расположенной на бедре. Если по вене Джиакомини из бассейна БПВ возникает рефлюкс, то из-за этого может начаться варикозное расширение малой подкожной вены. Однако может сработать и обратный механизм. Если возникает клапанная недостаточность МПВ, то варикозную трансформацию можно наблюдать на бедренно-подколенной вене. Кроме того, в данный процесс будет вовлечена и большая подкожная вена. Это нужно учитывать во время хирургического вмешательства, так как в случае сохранения бедренно-подколенная вена может быть причиной возврата варикоза у пациента.

Глубокая венозная система

К глубоким венам относятся вены, расположенные с тыльной стороны стопы и подошвы, на голени, а также в зоне колена и бедра.

Глубокую венозную систему стопы формируют парные вены-спутницы и расположенные возле них артерии. Вены-спутницы двумя глубокими дугами огибают тыльную и подошвенную область стопы. Тыльная глубокая дуга отвечает за формирование передних большеберцовых вен — vv. tibiales anteriores, подошвенная глубокая дуга отвечает за формирование задних большеберцовых (vv. tibiales posteriores) и принимающих малоберцовых (vv. peroneae) вен. То есть тыльные вены стопы образуют передние большеберцовые вены, а задние большеберцовые вены образуются из подошвенных медиальных и латеральных вен стопы.

На голени венозная система состоит из трех пар глубоких вен – передней и задней большеберцовой веной и малоберцовой веной. Основная нагрузка по оттоку крови с периферии возложена на задние большеберцовые вены, в которые, в свою очередь, дренируются малоберцовые вены.

В результате слияния глубоких вен голени образуется короткий ствол подколенной вены (v. poplitea). Коленная вена принимает в себя малую подкожную вену, а также парные вены коленного сустава. После того как коленная вена через нижнее отверстие бедренно-подколенного канала попадает в этот сосуд, она начинает называться бедренная вена.

Система суральных вен состоит из парных икроножных мышц (vv. Gastrocnemius), дренирующих в подколенную вену синус икроножной мышцы, и непарной камбаловидной мышцы (v. Soleus), отвечающей за дренаж в подколенную вену синуса камбаловидной мышцы.

На уровне суставной щели в подколенную вену общим устьем или раздельно, выходя из головок икроножной мышцы (m. Gastrocnemius), впадает медиальная и латеральная икроножная вена.

Рядом с камбаловидной мышцей (v. Soleus) постоянно проходит одноименная артерия, которая в свою очередь является ветвью подколенной артерией (а. poplitea). Камбаловидная вена самостоятельно впадает в подколенную вену или же проксимальнее того места, где находится устье икроножных вен, или же впадает в него.

Бедренная вена (v. femoralis) большинством специалистов подразделяется на две части: поверхностная бедренная вена (v. femoralis superfacialis) расположена дальше от места впадения глубокой вены бедра, общая бедренная вена (v. femoralis communis) расположена ближе к тому месту, где в нее впадает глубокая вена бедра. Данное подразделение важно как в анатомическом отношении, так и в функциональном.

Самым дистально расположенным крупным притоком бедренной вены является глубокая вена бедра (v. femoralis profunda), которая впадает в бедренную вену примерно на 6-8 см ниже того места, где расположена паховая связка. Немного ниже находится место впадения в бедренную вену притоков, имеющим небольшой диаметр. Эти притоки соответствуют небольшим ответвлениям бедренной артерии. Если латеральная вена, которая окружает бедро, имеет не один ствол, а два или три, то на этом же месте в бедренную вену впадает ее нижняя ветвь латеральной вены. Помимо вышеперечисленных сосудов, в бедренную вену, в том месте, где расположено устье глубокой вены бедра, чаще всего находится место впадения двух вен-спутниц, образующих параартериальное венозное русло.

Кроме большое подкожной вены, в общую бедренную вену также впадает медиальная латеральная вены, которые идут вокруг бедра. Медиальная вена находится проксимальнее, чем латеральная. Место ее впадения может располагаться либо на одном уровне с устьем большой подкожной вены, либо немного выше его.

Перфорантные вены

Прямые и непрямые перфорантные вены

Прямые перфорантные вены – это сосуды, с помощью которых глубокая и поверхнастная вены соединяются между собой. В качестве самого типичного примера прямой перфорантной вены можно привести сафеноподколенное соустье. Количество прямых перфорантных вен в организме человека не так много. Они являются более крупными и в большинстве случаев располагаются в дистальных областях конечностей. Например, на голени в сухожильной части расположены перфорантные вены Коккета.

Основной задачей непрямых перфорантных вен является соединение подкожной вены с мышечной, которая имеет прямое или опосредованное сообщение с глубокой веной. Количество непрямых перфорантных вен достаточно большое. Это чаще всего очень мелкие вены, которые в большей части находятся там, где расположены мышечные массивы.

И прямые, и непрямые перфорантные вены зачастую имеют сообщение не с самим стволом подкожной вены, а лишь с одним из его притоков. К примеру, проходящими по внутренней поверхности нижней трети голени перфорантными венами Коккета, на которых достаточно часто наблюдается развитие варикозной и посттромбофлебической болезни, с глубокими венами соединяется не сам ствол большой подкожной вены, а лишь ее задняя ветвь, так называемая вена Леонардо. Если не учитывать эту особенность, то это может привести к рецидиву заболевания, несмотря на то, что во время операции ствол большой подкожной вены был удален. Всего в организме человека насчитывается более 100 перфорантов. В области бедра, как правило, находятся непрямые перфорантные вены. Больше всего их в нижней и средней трети бедра. Данные перфоранты расположены поперечно, с их помощью большая подкожная вена соединяется с бедренной веной. Количество перфорантов разное – от двух до четырех. В нормальном состоянии кровь по данным перфорантным венам течет исключительно в бедренную вену. Крупные перфорантные вены наиболее часто моожно встретить непосредственно около того места, где бедренная вены входит (перфорант Додда), и где она выходит (перфорант Гунтера) из гунтерова канала. Встречаются случаи, когда с помощью коммуникантных вен большая подкожная вена соединяется не с основным стволом бедренной вены, а с глубокой веной бедра или с веной, которая идет рядом с основным стволом бедренной вены.

Источник