- Как подготовить пруд с рыбой к зиме: особенности и условия зимнего содержания рыбы

- Глубина водоема

- Количество и состав воды

- Как ухаживать за водоемом

- Как ухаживать за рыбой

- Как зимуют рыбы? Описание, фото и видео

- Варианты зимовки рыб

- Зимовальные ямы и хищники подо льдом

- Время сига и налима

- Миграция рыб

- Что делает рыба осенью и зимой – интересное видео

- Форум Винского

- Поиск дешевых авиабилетов

- Бронирование отелей, вилл, апартаментов

- Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников

- Аренда автомобиля за границей и в России

- Страхование для туристов

- Сайт Винского

- Реклама на форуме Винского

- Пруд замёрз. Что с рыбой будет?

- Пруд замёрз. Что с рыбой будет?

- КАК ЗИМУЮТ РЫБЫ В ПРОМЕРЗАЮЩИХ ВОДОЁМАХ Иванов И.В.,Китикова Ю.С.

- Ключевые слова

- Просмотр статьи

- Аннотация к статье

- Текст научной статьи

Как подготовить пруд с рыбой к зиме: особенности и условия зимнего содержания рыбы

Прудовое рыбоводство относится к перспективным видам хозяйствования, имеющим высокую отдачу и эффективность. Успех круглогодичного использования пруда зависит от того, как проведут зиму обитатели водоема. Важно сохранить живым и здоровым поголовье рыбы до весны.

Глубина водоема

Нельзя использовать для зимовки пруды в заболоченных, заросших, заиленных местах. В более холодных районах для зимовки оборудуют специальные пруды. В южных регионах рыба неплохо переживает холода в обычных прудах при соблюдении некоторых условий.

Успешность зимовки поголовья рыбы зависит от глубины водоема. Если пруд глубже 1,5 метров, то все его обитатели смогут благополучно провести зиму в воде. Но наиболее оптимальная глубина — от 2-2,5 м.

При этом не обязательно, чтобы весь пруд был глубже 2 метров. Дно не должно иметь ровный рельеф, так как рыбы залегают стаями в низких местах. Важно, чтобы было достаточно глубоких мест (не менее 20% от всей площади), куда рыба могла бы уходить при наступлении морозов.

При такой глубине зимний холод не угрожает жизни и здоровью обитателей пруда. Температура около дна редко опускается ниже +4… +5, что является допустимой температурой для нормальной жизнедеятельности рыб. При этом размер площади поверхности пруда особенного значения не имеет.

Количество и состав воды

Нельзя перед зимовкой спускать воду, а тем более полностью осушать водоем. Рекомендуется слить около трети объема воды и заменить ее на свежую. Позаботиться о том, чтобы в течение всей зимы в пруд поступала свежая проточная вода. Это обеспечит достаточное количество кислорода.

Следить, чтобы вода поступала медленно, так как сильная проточность пугает рыбу, а при стрессовых ситуациях потребление кислорода увеличивается. Поэтому его опять будет не хватать.

Перед зимовкой нужно начать тщательное наблюдение за температурой в пруду, качеством и балансом воды. Параметры измеряют с помощью термооксиметра, термометра и pH-метра.

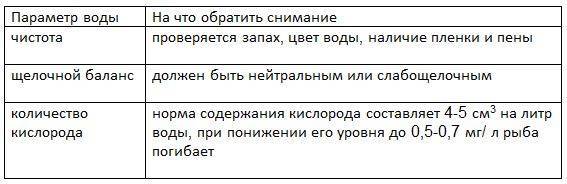

Состав и количество поступающей воды нужно контролировать 3-4 раза в месяц:

Если рыба собирается у проруби, это свидетельствует о нехватке кислорода. Нужно будет предпринять меры по насыщению им воды.

Зимой для рыб наибольшую опасность представляет не холод, а лед, который закрывает поверхность и прекращает доступ кислорода. При этом ядовитые донные испарения не имеют возможности выделяться наружу, накапливаются в воде и отравляют рыбу. Поэтому для рыбы опасность представляет не столько недостаток кислорода, сколько избыточное количество углекислого газа.

Для того, чтобы избежать этого, промышленность выпускает специальные средства для очищения и насыщения воды кислородом. Их необходимо установить до наступления холодов.

Для обеспечения воды кислородом и кормления во льду прорубают лунки и проруби, их размер обычно составляет не менее 2,5 х 1,5 м.

Поверхность пруда зимой от снега очищать не следует, это обеспечивает дополнительный обогрев. Но нужно следить, чтобы проруби не замерзали и не засыпались снегом. По возможности в сильные морозы проруби закрывают соломенными матами или другим укрывным материалом.

Как ухаживать за водоемом

Основные действия по подготовке пруда к зиме включают следующие мероприятия:

1. Следить, чтобы падающие листья и другой мусор не попадали на поверхность пруда. Органический мусор впоследствии гниет под водой, это нарушает биобаланс воды.

2. Очистить дно водоема от грязи, ила, крупного мусора с помощью специального водного илососа. Чем меньше донных отложений, тем лучше сохраняется гидрохимический режим.

3. Частично слить воду (не менее трети всего объема) и заменить ее свежей. Перед холодами пруд должен быть максимально наполнен.

4. Довести качество воды до нормы. Особенно следить за содержанием кислорода. Потому что при промерзании рыбы, в первую очередь, ощущают нехватку кислорода. Замерзание вызывает переход биобаланса в экорежим, при этом кислород вырабатывается в ограниченных количествах.

5. Установить аэраторы-потокообразователи, если имеется такая возможность.

Современные компрессоры и помпы помогают решить проблему успешной зимовки даже при небольших глубинах. Для того, чтобы избежать обледенения, также возможно установить нагреватели.

Любое ненужное оборудование, особенно электрическое, насосы, шланги нужно убрать. Насосы хранят в помещении, поместив в резервуар с водой.

Как ухаживать за рыбой

В августе-сентябре рыбу, которую планируется оставить в пруду, нужно усиленно откармливать, так как упитанная рыба легче переносит холод, у нее создается запас резервных питательных веществ и минералов.

Ближе к холодам постепенно нужно сокращать количество кормов, чтобы рыба готовилась к зимовке. С понижением температуры аппетит уменьшается. Большинство видов рыб в зимнем кормлении не нуждаются, особенно в естественных прудах, где питание можно найти на дне.

Особенно трудны для рыб январь, февраль, март. Зимой возрастает угроза замора рыбы, санитарное состояние пруда ухудшается по причине отсутствия промораживания дна.

Если пруд предназначен специально для зимовки и есть возможность, перед посадкой на зимовку рыбу помещают в солевой раствор (5%) чтобы избежать распространения паразитов.

Обычно рыбу реализуют осенью. Вылавливать можно начать с конца сентября, когда температура воды снижается до 9-10 градусов:

1. Если пруд спускной, то щитки нужно заменить на решетки. Воду пруда постепенно спускают. Вылов начинают, не дожидаясь полного спуска воды. Для этого используют неводы и бредни. За плотиной нужно заранее установить рыбоуловитель в виде деревянного ящика с прорезями для стока воды. Из него рыбу вылавливают сачками.

2. Если пруд неспускной, вылов начинают после кормления, когда рыба собирается в одном месте. Водоем облавливается несколько раз с помощью неводов, бредней или сетей. Затем повторяют процедуру через несколько дней.

В пруду обычно оставляют малолетнее поголовье, не достигшее товарной массы. Из него после успешной зимовки можно вырастить крупную рыбу. Иногда взрослую рыбу не удается полностью реализовать осенью, поэтому ее также приходится оставлять в пруду.

Единых установленных норм посадки рыбы в зимовальные пруды нет. Обычно нормой считается размещение около 40 центнеров рыбы на 10 соток площади поверхности водоема.

Зимовка рыбы в пруду представляет собой довольно трудоемкое и сложное мероприятие. Она не всегда под силу даже специализированным рыбоводческим хозяйствам. Но при соблюдении некоторых условий возможно успешно пережить морозы, сохранить живой и здоровой рыбу в домашнем пруду.

Источник

Как зимуют рыбы? Описание, фото и видео

Морозная зима – особое время в жизни речных и озёрных обитателей. Плотный лёд обедняет насыщение воды атмосферным кислородом. Снежный покров уменьшает доступ солнечного света в подлёдное пространство. Вода снижает температуру, отчего большинство хладнокровных животных становятся вялыми, малоподвижными.

Некоторые рыбы, подобно земноводным, впадают в зимний анабиоз (спячку). В промерзающих до дна водоёмах караси и небольшие чёрные рыбки даллии вместе с тритонами и лягушками до весны зарываются в ил, приостанавливая все жизненные процессы. Другие рыбы, подчиняясь естественным инстинктам, реализуют свои видовые модели поведения.

Варианты зимовки рыб

Распространённые варианты зимовки рыб:

- стайное малоподвижное существование в зимовальных ямах;

- активная сумеречная жизнь (для хищных видов);

- вступление в фазу зимнего нереста;

- сезонные миграции;

Благоприятно переносить зимовку подлёдным обитателям помогают особые физические свойства воды. Пресная вода приобретает наибольшую плотность при +4 градусов Цельсия. Охлаждаясь в подлёдном слое до этой температуры, вода опускается вниз, не доходя до критической точки замерзания. Конвекционная ротация тёплых и остывающих слоёв не прекращается до тех пор, пока весь водоём не охладится до +4, что случается только в очень неглубоких прудах и озёрах.

Зимовальные ямы и хищники подо льдом

Зимнее похолодание – время, когда останавливается приумножение водной растительности и планктона. Рыбы, кормовая база которых оскудевает, снижают жизненную активность, сбиваются в стаи, ищут для зимовки подходящие места. В зимовальных ямах собираются особи одного возраста и размера. Так им проще переносить стужу, плотно сбиваясь в стаи. Противостоять холоду, минимизировать затраты энергии помогает обильно выделяемая на поверхность чешуи слизь. Вероятнее всего, именно она отпугивает хищников, поголовье пережидающих холода рыб остаётся нетронутым во всю зиму.

Подобное поведение характерно для теплолюбивых лещей, карпов, линей. Запасённые летом жировые запасы позволяют не заботиться о питании. Около трёх месяцев рыбы проводят малоподвижно в зимовальных ямах, так что у особей, ближайших ко дну, на брюхе образуются пролежни.

Хищные рыбы, относящиеся к сумеречным видам, неплохо чувствуют себя подо льдом. Окунь активно охотится и на свету, и на притенённых льдом участках, становясь частой добычей рыбаков – мастеров подлёдного лова. Щука предпочитает более тёмные глубинные пространства, держась вблизи от окунёвых и плотвичных стай, вылавливая ершей, уклеек и верховок. На тех же рыб, не меняющих обычные места существования в холодный период года, охотится и самый глубоко сумеречный хищник – судак. Зимняя ловля судака возможна только в тёмных глубинах на значительном удалении от берега.

Время сига и налима

Несколько большую активность проявляют сомы, подыскивая места у границ зимовальных ям, на повышениях дна, вблизи быстрин, более насыщенных кислородом. Значительная масса тела позволяет сому не опасаться быстрого переохлаждения. Однако самыми стойкими любителями «моржевания» оказываются налимы.

Температурный режим в подлёдном мире благоприятен для налима. Эта рыба не любит тёплой воды, прогретая на летнем мелководье до температуры 27°С, она становится гибельной не только для молоди, но и для взрослых особей. Летом рыба ведёт малоактивный образ жизни, прячется под коряги, валуны и в норы. Жор налима начинается с осенним похолоданием, когда вода остывает до температур ниже +15 градусов. Зимние холода добавляют активности. Именно в пору сильных морозов налим мечет икру на покрытые мелкими камнями участки дна.

Сиг, обитающий в водоёмах, опоясывающих север нашей страны, от европейской до дальневосточной части, также вступает в фазу активного размножения осенью и в начале зимы. Пищей сигу служат донные организмы, а также икра нерестящихся в зимний период рыб, поедает он и свою собственную.

Миграция рыб

Сезонные миграционные пути рыб не являются экзотикой для видов, способных обитать как в подсоленной морской, так и в пресной речной воде. На Азове и Каспии осетровые с началом холодов поднимаются по руслам рек, выбирая для зимовки наиболее глубокие участки русла. Азовская хамса, нагулявшая жир в летний период, перемещается в южные черноморские воды, зимуя на глубинах в 100 м и более. Массово перемещается в более южные широты косяки каспийской сельди. Сезонно меняет место жительства и дальневосточная камбала. Арктическая популяция приходит на кормовые поля у побережья, теплолюбивые особи мигрируют на глубину в 300 м, где практически прекращают питаться.

Что делает рыба осенью и зимой – интересное видео

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов

Бронирование отелей, вилл, апартаментов

Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников

Аренда автомобиля за границей и в России

Сравнение цен аренды авто у разных прокатчиков. Вы задаете параметры поиска — сайт находит вам автомобиль в заданном месте по самой низкой цене

Цены в рублях и оплата в рублях — для тех у кого только рублевый счет

Цены в Евро и оплата в Евро — для тех у кого счет в Евро и аренда в Европе

Страхование для туристов

Сайт Винского

Реклама на форуме Винского

- Список форумов‹Работа, Бизнес, Недвижимость, Спорт, Домашнее хозяйство‹Квартира, дом, дача. Домашние дела‹Дача или загородный дом. Строительство, ремонт, сад-огород

- Изменить размер шрифта

- Smartfeed

- Блоги •

- Правила •

- Инструкции

- • FAQ

- • Галерея

- • Регистрация

- • Вход

Пруд замёрз. Что с рыбой будет?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Пруд замёрз. Что с рыбой будет?

STAM » 08 фев 2012, 03:33

Прудик на даче на 25-30 тонн воды .

Самое глубокое место 1м 40 см. Рыбок (золотых) летом было видимо-невидимо (до 25 см). Спецы сказали, что при Т воды менее 8-10* перестать кормить. Так и сделал, так и жили. А сейчас ударили морозы, лёд толщиной 10-15 см.

Кто то говорит, что лунки надо крутить для воздуха, кто то — чтоб не трогал ничего до весны.

Все причандалы , установленные для проникновения воздуха (пенопластовые здоровенные круги с доступом воздуха), не помогли, позамерзало всё.

Т.к. новичок в этом деле, подскажите: сдохнут рыбки или нет? покупать ледобур и ежедневно дырки крутить или забить на это?

И ещё: те что сдохнут будут на поверхности кверу пузом плавать или по дну их собирать (или не собирать?) надо будет?

Источник

КАК ЗИМУЮТ РЫБЫ В ПРОМЕРЗАЮЩИХ ВОДОЁМАХ Иванов И.В.,Китикова Ю.С.

Российский государственный аграрный университет

ISSN (печатный вариант): 2073-0071

Ключевые слова

морозоустойчивость, замораживание, размораживание, frost-hardy, freezing, defrosting

Просмотр статьи

⛔️ (обновите страницу, если статья не отобразилась)

Ваш браузер не поддерживает фреймы

Аннотация к статье

В статье рассмотрены возможные причины морозоустойчивости рыб и других живых организмов, выдерживающих длительные низкотемпературные периоды.

Текст научной статьи

В северных районах России многие мелкие непроточные озёра и пруды в суровые зимние месяцы промерзают до дна. Да и в средней полосе это не редкость. Поздней осенью рыбы, населяющие такие водоёмы, обычно зарываются в ил и благополучно переносят зиму. Однако иногда возникают экстремальные ситуации, когда возможности зарыться нет или промерзание настолько глубокое, что затрагивает придонные слои ила. Рыбы оказываются вмёрзшими в лёд. И, что удивительно, находясь в ледяном плену, рыбы остаются живыми. Весной они постепенно оттаивают и восстанавливают нормальную физиологическую активность. Конечно, такая поразительная выносливость свойственна лишь немногим видам рыб. Они, скорее, исключение из общего правила: при замораживании практически все рыбы погибают. В статье рассмотрены возможные причины морозоустойчивости рыб и других живых организмов, выдерживающих длительные низкотемпературные периоды. Ни для кого не секрет, что в тридцатиградусные морозы почки деревьев и кустарников остаются живыми. Каждую весну мы получаем убедительное тому доказательство. А ведь температура внутри почки равна температуре окружающей среды, — никаких «обогревательных устройств» у дерева нет. Тоже самое происходит с яйцами, личинками и куколками некоторых насекомых, зимующими под корой деревьев и в стеблях растений, и даже с самими насекомыми. Их температура совпадает с температурой окружающей среды, и, тем не менее, жидкости в их теле не замерзают. И, что самое удивительное, некоторые рыбы, тоже могут зимовать в толще льда и оставаться живыми. В чём здесь дело? В теории растворов выводится формула для температуры замерзания раствора в зависимости от его концентрации: , где Tр — температура замерзания раствора в кельвинах, T — температура замерзания растворителя, r и q — плотность и удельная теплота плавления растворителя, c — молярная концентрация раствора, R — газовая постоянная. Таким образом, температура замерзания раствора зависит только от его молярной концентрации, но не зависит от химической природы растворённого вещества. Поэтому формулу можно использовать и в случае, когда в одном объёме растворено несколько различных веществ. Тогда в качестве c берётся суммарная молярная концентрация всех компонентов раствора. Из формулы следует, что с ростом концентрации температура замерзания раствора понижается. Например, если растворить 30 г поваренной соли в 100 г воды, то рассчитанная по формуле температура замерзания такого раствора примерно -18 °С, что неплохо согласуется с экспериментальными данными. При дальнейшем понижении температуры весь раствор не промёрзнет. Часть воды превратится в лёд в виде объединения огромного количества небольших кристаллов, а другая часть останется в растворе, концентрация которого уже будет больше исходной, и температура замерзания соответственно понизится. На вид получится масса мокрого рыхлого льда. Живой организм можно условно считать водным раствором: внутри- и внеклеточные жидкости — это сложные многокомпонентные растворы солей, углеводов, белков и других соединений. Чем выше общая концентрация тканевых растворов c, тем ниже температура их замерзания. Если зимой в сильный мороз разрезать почку дерева, то внутри мы увидим влажную рыхлую массу, состоящую из микроскопических кристалликов льда во внеклеточном растворе. Ситуация очень похожа на эксперимент с замораживанием раствора соли. Только в отличие от чашки с раствором почка более тонкая структура, состоящая из большого количества клеток. К зиме суммарная концентрация тканевых растворов увеличивается, что приводит к понижению температуры замерзания почки. Кроме того, в клетках синтезируются белки-антифризы «контролирующие» процесс образования льда. При умеренных морозах кристалликов льда в почках нет. При сильном морозе во внеклеточных растворах (как менее концентрированных) образуются микроскопические кристаллы льда, не повреждающие клеточных стенок. Концентрация внеклеточного раствора автоматически увеличивается, и температура его замерзания соответственно падает. Так клетки переносят зиму. И не только клетки почек деревьев, но и клетки некоторых животных. В засохших стеблях полыни, репейника, пижмы, тысячелистника зимуют личинки различных насекомых, например, жука-долгоносика — фрачника перевязанного (Lixus fasciculatus), жука-усача (Phytoecia pustulata), жука-горбатки (Mordellistena weisei) и др. В пятнадцатиградусный мороз они даже шевелятся. Никаких кристалликов льда в их тканях нет. Более сложные животные, например, некоторые рыбы, тоже бывают морозоустойчивыми, о чём свидетельствуют ряд авторов, а также собственные наблюдения. Вот что пишет кандидат биологических наук Е. Цепкин, старший научный сотрудник кафедры ихтиологии МГУ [1,128]. «Труднее всего приходится рыбам, постоянно живущим в мелких непроточных озёрах арктической области, — обыкновенному карасю (Carassius carassius), рис. 2 а), и чёрной рыбе — даллии (Dallia pectoralis), рис. 2 б). С наступлением зимы они зарываются в ил. Но в крайне суровых условиях севера такие водоемы промерзают до самого дна, и рыбы часто оказываются вмёрзшими в лёд. Их выносливость к низким температурам просто поражает. Даже находясь в ледяном плену, рыбы остаются живыми, разумеется, при условии, что их полостные жидкости и кровь в сосудах не перейдут в твёрдое состояние. Известен случай, когда голодная собака проглотила покрытую ледяным панцирем даллию, а потом отрыгнула её. Оттаявшая в собачьем желудке рыбка оказалась живой». Рис. 2 Л.П. Сабанеев, автор широко известной книги «Рыбы России», рассказывает о необыкновенной живучести речного угря (Anguilla anguilla), рис. 3, который содержался в небольшом бассейне диаметром меньше самой рыбы и прожил около 37 лет [2,151]. «С октября по апрель угорь этот лежал почти неподвижно и не принимал никакого корму; ещё менее двигался он в мае, но вскоре вслед за этим вторичным оцепенением приходил в сильное волнение и даже выскакивал из посудины на землю, так что его раза два находили полуживым и почти обсохшим. Несмотря на это, он оживал очень скоро; точно также совершенное замерзание воды бассейна не имело на него никакого значения». Рис. 3 Не столь длительные, но в целом похожие эксперименты проходят у нас с 2004 года с серебряными карасями (Carassius auratus gibelio) и ротанами-головешками (Perccottus glenii), рис. 4. В последнем эксперименте, который длится уже около 5 лет подряд, бассейном служит миниатюрный водоём, уложенный по дну полиэтиленовой пленкой. Его длина 3 м, ширина 1 м, а глубина не превышает 60 см. Каждую зиму водоём полностью промерзает. Весной, когда снег исчезает, а лёд в водоёме подтаивает, на поверхность воды всплывает кусок льда в форме дна самого глубокого места в бассейне с вмёрзшим песком, листьями и пр. Это свидетельствует о том, что вся вода действительно промерзает. На протяжении всего эксперимента рыбы кормились тем, что попадало в воду снаружи, образовывалось в толще воды или на дне (никакой подкормки не было). Обычно в воду падали кусочки земли с клумбы, листья винограда и случайные насекомые, в толще воды появлялась тина, а на дно изредка попадали дождевые черви. Что интересно, после первой зимовки караси прекратили расти. Возможно, вся энергия, полученная рыбами от предельно скудной пищи идёт только на поддержание жизни и подготовку к замерзанию. А после второй зимовки из-за неправильного размораживания у ротана произошла деформация позвоночника. Но ротан живёт в таком положении уже около трёх лет. Рис. 4. Первые опыты проводились с ротаном в более жёстких условиях. Рыба жила в обычной чугунной ванне, слегка вкопанной в землю и закрытой пробкой, примерно 2,5 года (2004-2006 г.), перезимовав два раза. Зимовки оказались очень суровыми. В первую зиму температура опускалась ниже тридцати и держалась около недели. Промерзание воды в ванне полное, зарыться некуда; в такой мороз температура льда на дне с учётом теплового потока от земли не выше -20 °С. Однако, в конце марта ротан постепенно оттаял, вышел из оцепенения, а к середине мая восстановил физиологическую активность и с большим аппетитом ел дождевых червей. Вторая зимовка тоже прошла удачно, но осенью рыба, по-видимому, проглотила ядовитое или слишком жёсткое насекомое, и начались проблемы с пищеварением, несовместимые с жизнью, о чём свидетельствовали слизистые выделения из пищеварительного тракта. Эксперимент с другим ротаном прошёл неудачно. Новая рыбка не перенесла и первой достаточно мягкой зимы. Во время длительной оттепели произошло размораживание рыбы, а затем подморозило, и вторичного замерзания организм не выдержал. Повторного замораживания за один сезон даже морозоустойчивые рыбы не переносят. Устойчивость многих организмов к температурам ниже 0 °С сильно изменяется в течение жизненного цикла, связанного с сезонами года. Так, у насекомых и растений холодоустойчивость и морозоустойчивость сильно повышаются при переходе к состоянию покоя ещё до наступления морозов. В начале периода покоя при температурах немного выше 0 °С происходят значительные перестройки в обмене веществ и физико-химическом состоянии клеток, повышающие устойчивость организмов. Накапливаются жиры, гликоген, сахара, образуются защитные вещества, изменяется состояние воды и белков в клетках. Насекомые приобретают способность сильно переохлаждаться иногда до -40 °С или ещё ниже. Некоторые виды насекомых и растений перезимовывают в замёрзшем состоянии. Хорошо переносят низкие и даже сверхнизкие температуры многие микроорганизмы (бактерии, дрожжи), мхи, лишайники и др. Обычно их холодоустойчивость связана с быстрым обезвоживанием, повышенной вязкостью цитоплазмы, наличием оболочки, препятствующей проникновению кристаллов в клетку, и др. Жизнедеятельность организмов (исключая теплокровных животных) прекращается обычно при температурах несколько ниже 0 °С, но некоторые процессы обмена веществ могут протекать при температурах около -20 °С (например, дыхание, фотосинтез) и даже ниже. В связи с этим представляет интерес малоизученная биология морских организмов, обитающих на подводных льдах Антарктики [3,42-55]. Научные основы криобиологии — науки, изучающей действие низких и сверхнизких температур на живые системы — заложены в конце XIX века русским учёным П.И. Бахметьевым, изучавшим явление переохлаждения у насекомых и анабиоз у летучих мышей. В дальнейшем выяснилась способность различных организмов (микроорганизмы, беспозвоночные — тихоходки, коловратки, нематоды), а также спор и семян переносить в высушенном состоянии глубокое охлаждение (до -271 °С, то есть до температур, близких к абсолютному нулю). Одна из основных проблем криобиологии — выяснение процессов, сопровождающих охлаждение живых систем и ведущих к необратимым повреждениям. Причин, вызывающих повреждения при охлаждении и замерзании, много. Большое значение имеет скорость замораживания и размораживания. При охлаждении лёд сначала образуется в окружающей клетку жидкости как в менее концентрированной. Концентрация внеклеточного раствора постепенно увеличивается. Когда эта концентрация превысит концентрацию внутриклеточного раствора, вследствие осмоса клетка начнёт терять воду. Обезвоживание вызовет повышение концентрации электролитов в клетке. Некоторые клетки из-за этого погибают. Чтобы сохранить живыми клетки растений и животных, требуется очень медленное охлаждение (в природе, как правило, так и происходит), при котором не происходит резкого изменения концентрации веществ в клетке. Кроме того, быстрое охлаждение может привести к температурному шоку и гибели клеток [4,20]. Каждый фермент имеет свой температурный оптимум, то есть температуру, при которой он работает с максимальной скоростью. При быстром изменении температуры происходит быстрое изменение скоростей работы всех ферментов, и биохимические реакции становятся несогласованными. Это и есть температурный шок. Клетка не успевает адаптироваться к таким изменениям и гибнет. Скорость размораживания и нагревания живых систем тоже очень важный фактор, поскольку считается, что во время этих процессов происходят основные повреждения в клетках. Причина этих повреждений — перекристаллизация, сопровождающаяся значительным увеличением размеров кристаллов льда. Не вдаваясь в детали, приведем примерную последовательность процессов технологии замораживания и размораживания живых клеток, а также некоторых тканей и органов [4,19-21]. Подготовка среды к замораживанию. При понижении температуры кислород выходит из-под контроля ферментативных систем и усиливает свободнорадикальное окисление всех активных биомолекул: нуклеиновых кислот, белков и др. Поэтому в среду вводят ингибиторы свободнорадикального окисления — биоантиокислители или антиоксиданты, (токоферол, глютатион, цистеин, витамин K, аскорбиновую кислоту и др.). Для понижения температуры замерзания и сохранения живых систем в условиях низких температур применяют защитные вещества — криопротекторы (глицерин, сахарозу, этиленгликоль и др.). Криопротекторы ослабляют эффект кристаллизации, изменяя её характер, препятствуют слипанию и денатурации макромолекул, способствуют сохранению целостности мембран клеток. Замораживание. 1) Медленное охлаждение при -20 °С. Быстрое охлаждение не допускается по причинам, указанным выше. 2) Быстрое замораживание охлажденной среды в жидком азоте. Например, пробирка с охлажденной суспензией клеток на короткое время опускается в жидкий азот при температуре -196 °С. Медленное замораживание на этой стадии недопустимо, так как немногие возникшие в межклеточном пространстве центры кристаллизации растут, присоединяя воду из внутренних областей клеток. Клетки обезвоживаются, концентрация электролитов растет, что приводит к денатурации белков и гибели клетки. Кроме того, крупные кристаллы льда разрывают мембраны клеток и другие биологические структуры. При быстром замораживании по всему объему клетки образуется множество мелких кристаллов, и вода и электролиты фиксируются по месту их начального положения, не повреждая клеточных структур. Размораживание. 3) Быстрое размораживание в теплой воде для исключения перекристаллизации и перераспределения электролитов. 4) Медленное нагревание, чтобы клетка могла адаптироваться и избежать температурного шока. Технология замораживания живых клеток и тканей для хранения и последующей пересадки называется криоконсервированием. Эта многоступенчатая сложная технология замораживания и размораживания широко применяется в животноводстве и медицине для длительного хранения при низких температурах крови, тканей, органов и даже зародышей, а также спермиев и яйцеклеток человека и домашних животных, используемых для искусственного оплодотворения. В природе происходит естественное криоконсервирование (без жидкого азота), когда при сезонном понижении температуры организм сам синтезирует необходимые для замораживания вещества.

Источник