Чем символизирует бахчисарайский фонтан

Вот какую притчу о Востоке

Рассказал мне старый аксакал.

«Даже сказки здесь — и те жестоки», —

Думал я — и шею измерял.

В.С. Высоцкий «Баллада о короткой шее»

Персидский поэт Саади жил в XIII веке. Он создал несколько стихотворных и прозаических произведений где в качестве поучительных примеров приводил воспоминания из своей скитальческой жизни. В пушкинские времена, поэма «Бустан» ещё не была переведена ни на один из восточных языков. Эпиграф к поэме «Бахчисарайский фонтан» взят из известной тогда в России «восточной» поэмы «Лалла Рук» английского романтического поэта и прозаика Томаса Мура (1779-1852), написавшего в ней о фонтане, «на котором некая рука грубо начертала хорошо известные слова из Сади: «Многие, как я, созерцали этот фонтан, но они ушли, и глаза их закрыты навеки» [1] . Изначально речь шла о фонтане, однако фраза «иных уж нет, а те далече» — изобретение самого Пушкина, получившее самостоятельное значение для выражения сожаления о друзьях прошедших лет. Это единственная цитата «из Саади» во всём творчестве поэта и она упоминается прямо или косвенно семь раз, причем еще два раза — в черновых набросках [2] . Не смотря на указание авторства персидскогопоэта, на идею оказала большое влияние поэма Василия Жуковского «Двенадцать спящих дев». В предисловии к своей поэме, начинаюшемся строками «Опять ты здесь, мой благодатный Гений», поэт включил перевод посвящения Гёте к поэме «Фауст»:

И много милых теней восстает;

И то, чем жизнь столь некогда пленяла,

Что Рок, отняв, назад не отдает,

К ним не дойдут последней песни звуки;

Рассеян круг, где первую я пел;

Не встретят их простертые к ним руки;

Прекрасный сон их жизни улетел.

Других умчал могущий Дух разлуки;

Счастливый край, их знавший, опустел;

Разбросаны по всем дорогам мира —

Не им поет задумчивая лира.

Но те, которым в дружной встрече

Я строфы первые читал.

Иных уж нет, а те далече,

Как Сади (Гёте?) некогда сказал.

Без них Онегин дорисован.

А та, с которой образован

Татьяны милый идеал.

О много, много рок отъял!

Произведения Саади отражают своеобразный «восточный колорит» и одной из центральных тем книги «Гулистан» является зависть, чему полностью посвящён пятый рассказ «О завистниках». Саади в частности пишет:

Я угодил всем, за исключением завистников, которые будут недовольны до тех пор, пока не закончится моё благосостояние.

Остерегайся того, кто боится тебя, хотя ты можешь одолеть в битве сто таких, как он. Отчаявшаяся кошка может выдрать глаз тигру.

Стрела выходит из раны, но обида остаётся в сердце.

Свет Солнца, озаряющего Вселенную противен глазам летучей мыши

Отвращение невежды к мудрецу в сто раз больше, чем отвращение мудреца к невежде.

Все думы сердца к ней летят,

Об ней в изгнании тоскую — .

Безумец! полно! перестань,

Не оживляй тоски напрасной,

Мятежным снам любви несчастной

Заплачена тобою дань —

Опомнись; долго ль, узник томный,

Тебе оковы лобызать

И в свете лирою нескромной

Свое безумство разглашать?

На гранитном основании, там куда, в конце концов, стекается вода, нарисована двойная спираль, раскручивающаяся по часовой стрелке. С понятием «двойной спирали» связано строение ДНК. В фонтане Сельсебиль вода изначально вытекает из небольшого отверстия в верхней части фонтана и попадает на первую чашу. На эту чашу обычно кладут две разноцветные розы. Из первой широкой чаши вода по каплям стекает в две одинаковые небольшие чаши, расположенные симметрично по краям фонтана и из них стекают в другую широкую чашу, расположенную ниже. Это повторяется три раза. ДНК каждого человека состоит из двух нитей, одна от матери, а другая от отца. Только соединившись вместе, две половины могут образовать новую жизнь. ДНК от отца и от матери абсолютно равноправны, чего нельзя сказать о положении мужчин и женщин в некоторых странах. Однако если в раю, праведники будут пить из фонтана Сельсебиль, то они там должны быть столь же равноправны, как и капли воды в разных чашках фонтана. Геометрическая форма ДНК была обнаружена только в 1953 году группой американских учёных. Постройка фонтана в Бахчисарае датируется 1764 годом, а сама форма фонтана Сельсебиль может восходить к временам пророка Мухаммеда. Над фонтаном, на шпиле, находится достаточно своеобразный символ, описанный в поэме так:

Над ним крестом осенена

Магометанская луна

(Символ конечно дерзновенный,

Незнанья жалкая вина).

Если присмотреться к символу на вершине Бахчисарайского фонтана внимательнее, то там расположена отнюдь не традиционная «магометанская луна», а предмет похожий на лиру, символ поэзии или арфу, музыкальный инструмент впервые появившийся тоже у шумеров на реках Вавилонских. Вместе с лирой изображён не традиционный крест, а что-то, напоминающее вершину минарета. Если поэзия осенена минаретом, то лира может символизировать пророка Мухаммеда, чьё творчество, как говорит Ислам, боговдохновенно и имеет исключительно божественное происхождение.

Если два разных народа, в какой-то момент истории, встречаются на общей территории, то теоретически они должны дополнить друг друга до целого, как дополняют до целого две молекулы ДНК. Каждая половина привносит что-то позитивное и такое единство противоположностей должно создать новый организм, в котором проблемы одной стороны компенсируются преимуществами другой. По этой причине, в ДНК, большинство генов дублированы два раза. Но уроки истории говорят совсем об обратном. Народы обычно не способны к синтезу, потеря национальной уникальности приводит к гибели. Шумеры и аккадцы были два разных народа и существовал период, когда они составляли одно государство. Шумерская цивилизация имела высочайший культурный и нравственный уровень, но характерным свойством шумеров, был индивидуализм. Шумеры жили в нескольких независимых городах государствах, постоянно воевавших между собой. Независимое и свободное мышление всегда противоречит чувству единства. При нападении диких народов, шумеры никогда не могли объединиться, чтобы выжить. Первое единое государство в междуречье было создано Саргоном Великим. Возможно, символ двуглавого орла появился впервые при нём, и означал единое царство Аккада и Шумера. Аккад для шумеров должен был играть роль «ребра жёсткости». Но, синтез Шумера и Аккада не создал нового государства, двуглавый орёл оказался не сверх-птицей, а генетической химерой, которой не суждено было выжить.

Древнеегипетские письменные источники, включая амарнский архив, не содержат описание сосуществования в Египте египтян и евреев, как об этом рассказывает Ветхий завет. В Египте не найдено ни одного упоминания о каких бы то ни было событиях, напоминающих библейский «Исход». Зигмунд Фрейд в своей книге «Этот человек Моисей» предположил, что возникновение первых библейских писаний могло относится к амарнскому периоду египетской истории, а единобожие явилось прямым следствием творческого переосмысления революции Эхнатона. Его идеи могли стать руководящей и направляющей силой, ядром политической системы Древнего Египта, а Эхнатон остался бы живее всех живых. Но этого не произошло. Имя Эхнатона и его подвиги египтяне постарались полностью стереть из своей истории, как «великий грех и вероотступничество». Не исключено, что после реставрации традиционных египетских традиций, некоторая часть населения Египта, прежде всего население города Ахетатон, покинула Египет и поселилась в глухих иудейских горах, вдали от цивилизации. Одна наложница выжила другую. Именно так поступали русские старообрядцы после Раскола. Расколоть народ на части конечно можно, но как потом сложить его вместе?

Противостояние Московского государства и Новгородской республики закончилось тем, что Иван III не просто захватил её и присоединил к себе. Он расселил всё население Новгородской республики равномерно по территории Московского государства и тем самым уничтожил принципиальную возможность возникновения независимого образования, потенциально враждебного Москве. Иван Грозный, после захвата Казани, не стал заниматься расселением. Он просто поставил в Казани своих людей, оставив всё как есть. Это привело к тому, что Татарстан, как относительно независимое образование, дожил до сегодняшнего дня. Историческая общность «советский народ» должна была объединить в могучий нерушимый союз больше десятка разных народов. Почему же они не захотели быть вместе после того, как коммунистическая идеология и социалистический способ ведения хозяйства приказали долго жить? В первой главе Евгения Онегина, Пушкин пишет:

Так я, беспечен, воспевал

И деву гор, мой идеал,

И пленниц берегов Салгира.

Теперь от вас, мои друзья,

Вопрос нередко слышу я:

«О ком твоя вздыхает лира?

Кому, в толпе ревнивых дев,

Ты посвятил ее напев?»

Источник

Тайны Бахчисарайского фонтана

Бахчисарайский «Фонтан слез» приковывает внимание ученых еще с 19 века. Благодаря романтическим легендам под таким названием он вошел в новейшую историю ханского дворца. Между тем, за мифами кроется немало интересных фактов.

Райский источник

Стоит заметить, что «Фонтан слез» относится к типу сельсебиль. Собственно, так и было бы гораздо лучше его называть. Этот тип пристенных фонтанов издавна известен на мусульманском Востоке. Само слово «сельсебиль» взято из Корана. Согласно представлениям, души праведников в Раю будут пить воду изисточника, который называется «Сельсебиль».

Поэтому еще в пору расцвета Ислама фонтаны такой конструкции прочно закрепились на территории от Сицилии до Афганистана. Известно, что древнейшие «сельсебили» возводили еще в 9-11 веках: в Афганистане, в резиденции султанов династии Газневидов Лашкар-Базаре, и в пропавшей столице Хаммадидов Кала-Бени-Хаммади, в Алжире, а также — в предшественнике современного Каира — Аббасидского Фустата. Впоследствии эти фонтаны украшали дворцы халифов и вельмож в Багдаде, Дамаске, Алеппо, Газни и Диярбакыре, а также – в знаменитой Альгамбре в Испании. Следовательно — вполне закономерно — сельсебили стали частью дворцовой архитектуры и в Османской империи. Там их расцвет приходился на 17-18 века. Бахчисарайский сельсебиль, о котором идет речь, был построен 1764 году. В то время Крым не раз уподоблялся Стамбулу, а Ханский дворец — легендарному султанскому Топкапы. Впрочем, на протяжении многих веков сельсебили «облюбовали» себе не только дворцы ближневосточных вельмож. Эти фонтаны стали украшением и священных религиозных мест, в частности, «дюрбе», или же гробниц «Азизи», как называют в исламе святых. Возводили сельсебили и на кладбищах.

Вода и философия

Последний факт (о возведении сельсебили на кладбищах) довольно символичен. Ведь исследователи сельсебилей почти все, как один, отмечают, что в средневековье они имели и определенный иконографический смысл. Нередко украшенные строфами из стихотворений, вытесанные из белого мрамора, эти фонтаны с их загадочным, тоскливым журчанием воды заставляли задумываться о вечных материях. Поэтому, совершенно неудивительно, что их высекали не только во дворцах, но и на кладбищах. Вода, вытекая из «муккарнаса» (грота), неспешно струилась вниз, исчезала в небольшой выемке, или же наполняла крошечный бассейн, тем самым как бы напоминала о вечности мироздания, неотвратимости судьбы, круговороте жизни и смерти, а, следовательно, и о том, что ожидало каждого праведника — о райском «сельсебиле». Наконец, недаром вода, как философская квинтэссенция, в виде реки, или моря — это один из неизменных элементов ближневосточной, в частности, суфийской поэзии. В философских стихах восточных авторов она побуждает к познанию, становится поводом для размышлений.

«Только люди сердца понимают язык земли, глины и воды», — утверждает один из суфийских афоризмов.

Между тем известный исламский мистик Азиз ан-дин Насафи (ум. 700\1300) в трактате «Зубдат аль-халк» писал: «Каким бы ни был человек, внутри него существует колодец с водой, хотя она и не явная. Нужно очищать колодец и делать воду явной. Сделай так, чтобы в твоем колодце была вода, и сколько бы ты ее ни брал и не отдавал остальным, ее не становилось бы меньше, а наоборот — больше, и чтобы она была не зловонной, а наоборот — пусть бы какая застоявшаяся, делалась все чище и лечила бы тяжелые недуги».

Легенды «Фонтана слез»

Если присмотреться к Бахчисарайскому «Фонтану слез», то непременно заметишь, что он словно создан, чтобы наводить на размышления о вечном. Тот, кто бывал в ханском дворце, непременно вспомнит ту тоскливую, холодную атмосферу, которая царит в этом месте. И неудивительно. Согласно преданию, «Фонтан слез» ранее служил украшением не внутреннего двора дворца, а гробницы любимой жены хана Крыма Герая Диляры Бикеч. Таким образом, сельсебиль был возведен в 1764 и лишь впоследствии перенесен во дворец к приезду императрицы Екатерины Второй. История умалчивает о том, кем была Диляра Бикеч. Повесть, написанная в 19 веке, утверждает, что это — гречанка Динора Хионис, и попала она в ханский гарем из-за вероломства какого-то турка. Впрочем, загадочность этой фигуры обвила ее многими легендами. В самой известной из них говорится, что за именем Диляры кроется польская графиня Мария Потоцкая. В действительности же, об этой любимой жене хана Крым Герая нам до сих пор ничего точно неизвестно.

Авторы

Несколько больше, но также ничтожно мало, нам известно о самом фонтане, возведенном возле гробницы жены хана. Если не знать истории о Диляре Бикеч, то посторонний посетитель ханского дворца ни за что не догадается, кому этот фонтан обязан своим существованием. Ничего в самом фонтане не намекает на его «обладательницу». Автор сельсебиля доподлинно неизвестен. Согласно предположениям историков, его построил иранский мастер Омер. Он же и увековечил имя Диляры в своих росписях в ханской Зеленой мечети. Между тем, искусствоведы приписывают авторство фонтана Омеру только по его художественному «почерку». Подкрепляются эти догадки тем, что именно в то время этот иранский художник работал в ханском дворце.

Однако, если Омера мы можем считать «физическим» отцом сельсебиля, то имеет он еще одного — «духовного». Ведь это мраморное сооружение украшают две надписи. Первая, нижняя — цитата 18 аята 76 суры Корана: «[В раю праведные будут пить воду] из источника, называемого Сельсебиль». Вторая же, верхняя — стихотворение поэта Шейхия. И, к сожалению, о последнем нам также почти ничего неизвестно.

Несмотря на это, в свое, написанное на средневековом крымскотатарском языке, стихотворение поэт Шейхий вложил скрытый смысл, ныне малоизвестный широкой публике.

Абджад

Сакральность арабского алфавита — особая тема для размышлений. Впрочем, когда крымские татары еще пользовались арабской графикой, а не латиницей и, тем более, не кириллицей, этот скрытый смысл стиха Шейхия, отчеканенного на «Фонтане слез», был известен почти каждому образованному человеку на полуострове. Исследователь этих бейт (строф) Нариман Абдульваал, вслед за рядом российских востоковедов 19 столетия, в своей статье «Поэтическая загадка «Фонтана слез», обращает внимание на то, что в исламской культуре издавна употреблялась, кроме обычной азбуки, еще одна, скрытая. Согласно ей, каждой букве алфавита соответствовала определенная цифра. Такая азбука называлась «абджад» (согласно ее первым четырем буквам: «Алеф», «Ба», «Джим» и «Даль»). Порядок букв в ней отвечал финикийскому алфавиту, от которого и пошло арабское письмо. Одновременно, эти же буквы использовались и для обозначения цифр, точно как и прежде — в церковнославянском письме. Таким образом, буквы «абджада» делились на три группы: первая обозначала цифры от 1 до 10, вторая — от 10 до 100, третья — от 100 до 1000. Впоследствии в исламский мир проникли индийские цифры, известные как «арабские», а сама азбука Корана приобрела ту форму, что и сейчас. Между тем «абджад» стал сакральной системой чисел. Понятно, что по нему каждое слово, даже каждое высказывание или целый текст, написанный арабской графикой, будет иметь свою цифру. Например, число Басмаллы (формулы bism illāh ir-raḥmān ir-raḥīm — «Во имя Аллаха милостивого и милосердного») составляет 786, самого слова Аллах — 66 (1 +30 +30 +5).

Заметим, что «абджад» широко используется в суфийский нумерологии. Кроме того, эта численно-азбучная система тесно перекликается с еврейской нумеральной системой «гематрия». Той же системой пользуется Каббала.

Хронограмма Шейхия

Что же тогда заложил в свое короткое сообщение поэт Шейхий? Дело в том, что «абджад» прежде вошел в стихотворную культуру мусульманских народов. Исламские поэты пользовались этой системой, закладывая в свои строфы хронограммы по разному поводу: смерти, рождения, событий государственной важности, или личной. Обычно такая хронограмма размещалась в последней строке стихотворения. Так и Шейхий заложил в нем определенное число. Подаем стихотворение целиком в русском буквальном переводе:

«Лицо Бахчисарая опять улыбнулось — хвала Всевышнему!:

Милость великого Крым Герая славно устроила.

Неусыпными стараниями он напоил водой окрестности,

И если будет на то воля Божья, сделает еще много добрых дел.

Он тонкостью ума нашел воду и устроил прекрасный фонтан.

Если кто хочет [проверить], пусть придет [и посмотрит]:

Мы сами видели Дамаск и Багдад [и не встретили там ничего похожего]!

Подобно жаждущему, Шейхий читает (пьет) хронограмму из уст этого фонтана:

Приди, напейся воды чистейшей из источника исцеляющего!»

[Нариман Абдульваал «Поэтическая загадка« фонтана слез »\ Qasevet № 32, Симферополь, 2007].

Итак, если сложить все числа, спрятанные за арабскими буквами последней строки этого стихотворения «Гель, ич ю аб-ы сафы Чешме-и айны шифадады» («Приди, напейся воды чистейшей из источника исцеляющего!»), То «абджад» даст нам безошибочную цифру — 1177. Согласно мусульманскому календарю, она будет указывать на год постройки усыпальницы Диляры Бикеч, а, следовательно, — и самого Сельсебиль. Все так просто, казалось бы, на первый взгляд. Но только ли это хотел донести Шейхий? Вряд ли.

Сельсебиль в форме «Древа жизни»

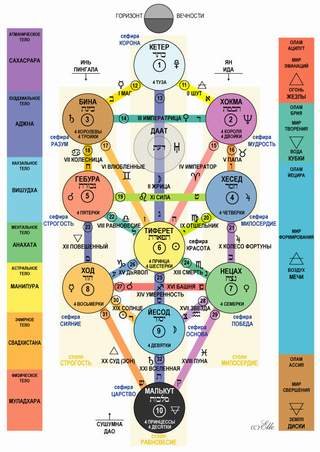

Если к фотографии Бахчисарайского сельсебиля приложить изображение сфирота, каббалистического «дерева жизни», то мы сразу увидим странные совпадения. Собственно, и этот материал написан по совету киевского историка Вячеслава Нестерова, который заметил эти параллели. Бахчисарайский сельсебиль, похож, но не идентичен фонтану, который существует в Стамбуле, и по своей форме перекликается с каббалистическим «деревом жизни». Оно состоит из десяти сфирот — эманаций, имен, или же каналов проявления Бога.

Теперь нетрудно разгадать хронограмму стиха над этой конструкцией. Ведь 18 век можно назвать одним из пиков расцвета суфизма в Крыму. Как известно, он был особенно распространен на нашем полуострове. Именно тогда здесь существовали десятки текке (обителей дервишей) различных направлений: от орденов Хальветие и Накшбенди — до Бекташи.

Согласно той же суфийской герменевтике, 11 — это число одного из имен Всевышнего. 77 — это идеальное число семикратного повторения этого имени. Мало того. Согласно каббалистическому учению, 11 — это и тайная одиннадцатая сфира Даат, не входящая в стандартную нумерацию и символизирующая «ключи знания».

Все это наводит на мысль, что, вероятно, суфий Шейхий своим стихотворением увенчивал каббалистическое «дерево жизни».

Символы сельсебиля

Дополняют такое толкование и символы, вытесанные на сельсебиле. Они как бы служат вечными свидетельствами суфийских связей с каббалистической философией. Конечно, истинная сущность символов суфизма навсегда останется неизвестной для непосвященных в это учение. Однако, некоторые из фигур сельсебиля слишком очевидны, чтобы их не заметить. Скажем, вода «жизни» вытекает из грота, содержащегося в цветке с пятью лепестками. Согласно символике «дерева жизни», такой цветок является аналогом 1-й сфиры «Кетер» — «Кроны», или «Венца». И символизирует он в Каббале — также истечение творения мира и человека от Бога, состояние первобытной неделимости и целостности полов. Точно так же в суфизме цветок — символ начала, венец Бога, что несет в себе семя творения человека. Символично, кстати, что работники Бахчисарайского музея ежедневно украшают сельсебиль двумя розами — признаками вечной, идеальной преданности Аллаху в суфизме. Наконец, и пять лепестков цветка — тот же намек на человеческое бытие, символ, присущий многим культурам, не только суфизма. Между тем сама система сфирот «дерево жизни» — это олицетворение Адама, созданного Богом, в кабалистике.

Кроме того, если внимательно присмотреться к тому, какими «путями» переливается вода в сельсебиле, то опять-таки напрашиваются аналогии со сфиротами на древних изображениях «дерева жизни». Следует напомнить, что присутствует в сельсебиле и давний суфийский символ «чаши» (как наполнение Богом). Этот символ перекликается со «сфиротами» — десятью эманациями и именами Бога. Подытоживает символику сельсебиля и вовсе особое изображение «улитки», как до сих пор трактуют его краеведы. Эта «улитка» у подножья фонтана имеет четкую форму спирали, однако из ее центра в разные стороны раскручиваются не одна, а две линии. Собственно, в исламском искусстве раздвоение форм издавна имело место и широко присутствует в орнаментальной системе ислими, известной в Европе как арабеска. Между тем мотив спирали символизировал идею познания Бога, модель центростремительного пути ко Всевышнему. Недаром и танки суфиев включают в себя элемент спирали как «свертывание» в себя и «развертывание» на пути познания, постижение мироздания и Бога. Дуалистичность же спирали Бахчисарайского фонтана перекликается не только с деревом сфирот, но и многими мировыми религиями и философскими учениями.

Следы хуруфиев и бекташи?

Пока же символика и конструкция Бахчисарайского сельсебиля требует значительно более глубокого анализа, чем прежде. Более детального анализа требует и сам контекст создания этого памятника мусульманской архитектуры.

Если ее символика действительно восходит к каббалистическому учению, то корни таких связей можно искать в нескольких источниках. Здесь может присутствовать и караимское влияние. Между тем, основные пересечения суфизма с Каббалою в истории мусульманства ведут к течению хуруфиев.

Основанное Фазлаллахом из Астарабада течение хуруфиев ставило степени бытия в зависимости от степеней слова. Человека хуруфии рассматривали как воплощение Аллаха, а буквы арабского алфавита были священны и содержали в себе тайну вселенной. Таким образом человек, познав суть букв, мог овладеть божественной мудростью. Самого Фазлаллаха, который распространял свое учение в Азербайджане, казнили при Тимуре. Через два столетия после его смерти и сама секта перестала существовать. Исследователи же ислама отмечают, что мировоззренческие и идейные пересечения учения хуруфиев с каббалистами — более, чем очевидны.

Но, несмотря на исчезновение хуруфиев, их учение в исламском мире унаследовал суфийский орден Бекташи, который в Османской империи служил покровом янычар. Когда же в 1826 году янычары были ликвидированы по приказу султана Магмуда 2-го, удар испытал и сам орден. В дальнейшем он распадается на три ветви, одна из которых официально существовала в Албании еще в ХХ веке. На время создания Бахчисарайского сельсебиля орден Бекташи, наследник учения Фазлаллаха, самого Бекташи и поэта Несими, приближался к тяжелым временам своего существования. О существовании Бекташи на территории Крыма сохранилось немного информации, однако доподлинно известно, что он действовал и здесь. Ведь Крым, действительно, стал уникальным убежищем суфизма в исламском мире на протяжении многих столетий. Наконец, учитывая тесные связи крымских суфиев с кавказскими, можно предположить, что учение хуруфиев проникло на полуостров и из Азербайджана через другие братства.

В любом случае символика и конструкция Бахчисарайского сельсебиля ярко свидетельствуют, что его авторы пытались заложить в свое творение нечто гораздо большее, чем только мотивы смерти и скорби. Достаточно хотя бы раз услышать журчание фонтана в ханском дворце, чтобы в этом убедиться.

Автор: Олесь Кульчинский, Институт Востоковедения им. А. Крымского при НАНУ, специально для ИА УММА

Источник