- БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ

- Смотреть что такое «БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ» в других словарях:

- Седиментационные бассейны

- Седиментационный анализ: определение, формула и примеры

- Понятие дисперсности

- Теоретические основы

- Особенности седиментационного анализа

- Понятие суспензии

- Методика

- Анализ кривой

- Общее представление о гранулометрическом составе

- Седиментационный анализ гранулометрического состава пород

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ

Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра . Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. . 1978 .

Смотреть что такое «БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ» в других словарях:

Бассейны — получить на Академике действующий промокод Domsporta или выгодно бассейны купить со скидкой на распродаже в Domsporta

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ ЗАСОЛОНЕННЫЕ — син. термина бассейны седиментации осолоненные. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ ОСОЛОНЕННЫЕ — термин свободного пользования, под которым понимают природные басс. или их части, имеющие соленость вод выше нормальной морской (3,5 ± 0,2%) и обычно характеризующиеся проявлениями тех или иных стадий галогенеза (Д. В. Наливкин, 1956; Швецов,… … Геологическая энциклопедия

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ ОКЕАНСКИЕ — крупнейшие глубоководные водоемы Земли, части Мирового океана. Отличаются от др. басс. седиментации прежде всего своими размерами, а также высокой гидродинамической активностью, что накладывает свой отпечаток на протекающие в них природные… … Геологическая энциклопедия

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ МОРСКИЕ — водоемы, заполненные морскими водами. Кроме морей к ним относят более или менее изолированные их части (заливы, бухты), а иногда также океаны и крупные озера, недавно утратившие связь с океаном (напр., Каспийское море). Термин чаще применяют к… … Геологическая энциклопедия

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ НОРМАЛЬНОЙ СОЛЕНОСТИ — водоемы, заполненные нормальной морской водой, близкой по суммарному содер. солей (солености) и по их соотношениям (солевому составу) к составу вод Мирового океана. См. Вода морская. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К … Геологическая энциклопедия

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ ОПРЕСНЕННЫЕ — термин свободного пользования, характеризующий природные, лагунные, внутри , меж и эпиконтинентальные басс. или их части, соленость вод в которых меньше солености нормальной морской воды (3,5 ± 0,2%), иногда соответствует солености… … Геологическая энциклопедия

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ ПРЕСНЫЕ — водоемы, заполненные пресными (сухой остаток менее 1 г/л) водами (озера, болота, старицы, некоторые лагуны, эстуарии). Распространены гл. обр. в гумидных зонах. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др … Геологическая энциклопедия

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ С СЕРОВОДОРОДНЫМ ЗАРАЖЕНИЕМ — водоемы, в которых глубинные воды содер. в растворенном виде свободный сероводород (H2S), образовавшийся в результате деятельности сульфатредуцирующих бактерий в условиях слабой вертикальной циркуляции вод и высокого содер. в осадках орг.… … Геологическая энциклопедия

БАССЕЙНЫ СЕДИМЕНТАЦИИ СОЛОНОВАТОВОДНЫЕ — водоемы, заполненные водами существенно пониженной (по сравнению с нормальной морской водой) солености t что обусловлено интенсивным поступлением в них пресных (речных) вод и ограниченным водообменом с океаном. Их солевой состав отличается от… … Геологическая энциклопедия

БАССЕЙН СЕДИМЕНТАЦИИ — см. Бассейны седиментации. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия

Источник

Седиментационные бассейны

Территории всего земного шара, в пределах которых развиты сколько-нибудь значительные толщи неметаморфизованных отложений, характеризуются одной общей особенностью [15]. На каждой из них мощность осадочных отложений максимальна в центральной части и уменьшается к краевым зонам. Такие территории получили название седиментационных бассейнов (sedimentary basins). В бассейны включаются все районы, в пределах которых известны значительные по мощности осадочные толщи. В них входят не только все открытые до настоящего времени нефтегазоносные провинции, но и все провинции, которые, вероятно, будут открыты в будущем. Карты, показывающие седиментационные бассейны всего земного шара, приведены в работах Уикса [16] и Джестера [17]. [Все сколько-нибудь крупные седиментационные бассейны, представляющие собой в современном тектоническом плане Земли впадины с мощностью отложений более 2±0,5 км, являются нефтегазоносными или вероятно нефтегазоносными бассейнами.]

Седиментационные бассейны имеют часто довольно сложное строение. Они обладают общей для всех них характерной особенностью ‑ все они представляют собой погруженные зоны с мощным осадочным чехлом во внутренних и менее мощным в краевых частях. Однако во всех других отношениях бассейны могут резко отличаться друг от друга — иметь различное строение и генезис. Некоторые седиментационные бассейны действительно представляли собой бассейны осадконакопления (depositional basins), о чем свидетельствуют древние береговые линии, окружающие их по периферии. Другие бассейны являются структурными (structural basins); фактически это региональные замкнутые синклинали. Осадочные образования, выполняющие структурные бассейны, однотипны на его периферии и в центре, отдельные формации здесь распространены шире, а мощности их более однообразны по всей площади, чем в бассейнах осадконакопления. Некоторые территории называются «бассейнами» только на основании современного рельефа земной поверхности, и это название никак не связывается с условиями залегания развитых в их пределах толщ. По-видимому, месторождения нефти и газа могут быть с равной вероятностью обнаружены в обоих этих типах бассейнов, как в их центральных частях, так и на периферии.

Многие седиментационные бассейны имеют смешанное происхождение. В некоторых таких бассейнах строение верхних горизонтов разреза, например горизонтов, залегающих выше поверхности несогласия, указывает на то, что здесь существовал бассейн осадконакопления. В то же время подстилающие слои образуют структурный бассейн. Если площади двух или более бассейнов, имеющих разное происхождение, совпадают в плане, образованный в результате этого совпадения бассейн может рассматриваться как сложный [гетерогенный]. Идеализированный разрез через такой гетерогенный (точнее сказать гетерогенный по вертикали) бассейн показан на фиг. 14-1. Два или более структурных бассейна и бассейна осадконакопления могут совпадать в плане полностью либо только частично или быть совершенно изолированными один от другого. Многочисленные примеры гетерогенных бассейнов можно наблюдать на территории США в Скалистых горах; третичные отложения, залегающие здесь вблизи поверхности, часто образуют бассейн осадконакопления, в то время как подстилающие толщи ‑ структурный бассейн, обычно замкнутый. Во многих из этих примеров

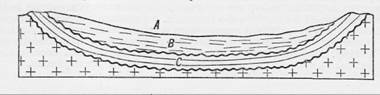

Фиг. 14-1. Схематический разрез бассейна, гетерогенного по вертикали.

Поверхность А частично структурная, но в основном топографическая. Толща В образует бассейн осадконакопления, а толща С — структурный бассейн, причем седиментационные границы развития толщи С располагаются за пределами границ этой толщи на профиле. Размеры бассейна по горизонтали — несколько сотен миль, мощность выполняющих его отложений — несколько миль.

складкообразование предшествовало во времени началу накопления третичных формаций и обусловило локализацию седиментации на ограниченных площадях. В итоге отмечается совпадение двух бассейнов в плане. В других случаях эти молодые бассейны осадконакопления в результате более позднего складкообразования были разделены на несколько структурных бассейнов, располагающихся на площади одного крупного древнего

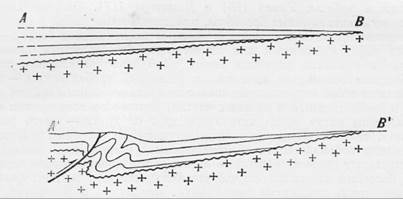

Фиг. 14-2. Схематический разрез, показывающий развитие бассейна, гетерогенного по простиранию.

Сначала формируется борт В, где развиты прибрежные и шельфовые отложения. Позже складчатость вдоль борта А приводит к образованию депрессии А’, В’, имеющей форму бассейна. С подобными бассейнами, образованными в два этапа под влиянием палеогеографического и структурного факторов, связано много нефтегазоносных провинций. Несколько примеров таких бассейнов приведены на фиг. 14-3. Размеры бассейна по горизонтали ‑ несколько сотен миль, мощность выполняющих его отложений ‑ несколько миль.

структурного бассейна. Таким образом, одни бассейны могут быть включены в пределы других и создавать сложную картину геологического строения, которую удается понять только после проведения тщательного стратиграфического и структурного анализа.

Другой сложный тип седиментационного бассейна, с которым, по-видимому, особенно тесно связаны нефтегазоносные провинции, образуется в результате двух независимых друг от друга процессов ‑ седиментации и складчатости. Эти процессы протекают в разное время и обусловливают возникновение бассейна. Последовательность этапов развития подобного бассейна представляется следующим образом (фиг. 14-2).

Один борт бассейна (В) сформировался при накоплении отложений, несогласно перекрывающих пологонаклоненную поверхность суши. Такая суша называется щитом, платформой или кратоном [18]. На этом борту бассейна широко распространены образования древних береговых линий.

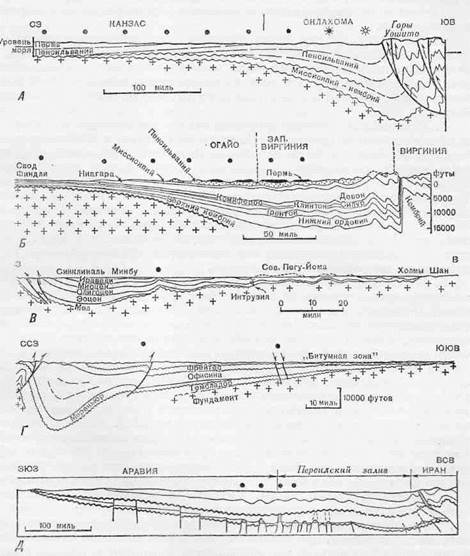

Фиг. 14-3. Разрезы пяти продуктивных бассейнов, гетерогенных по простиранию.

Нефтегазоносность показана черными кружками. (Разрезы В, Г и Д из Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol., соответственно по Tainsh, 34, p. 832, Fig. 2; Funkhouser, Sass, Hedberg, 32, p. 1864, Fig. 3; Link, 36, p. 1515, Fig. 19).

За отложением осадков последовало формирование резких линейных складок и сбросов на противоположной стороне бассейна (А) — в «геантиклинальной полосе» Уикса [19]. В итоге депрессия между А’ и В’ приобрела форму бассейна, который следует рассматривать как бассейн, сложный [гетерогенный] по простиранию (composite laterally). Формирование этого бассейна происходило в два разделенных во времени этапа. Залежи нефти и газа могут быть приурочены к обоим его бортам. Несколько примеров бассейнов подобного типа, каждый из которых представляет собой продуктивную нефтегазоносную провинцию, приведено на фиг. 14-3. Здесь показаны идеализированные разрезы бассейна Мак-Алистер в восточной Оклахоме (разрез А), Аппалачского бассейна на востоке США (Б), бассейна центральной части Бирмы (В), бассейна Матурин на востоке Венесуэлы (Г) и бассейна Персидского залива на Среднем Востоке (Д).

Гетерогенные по простиранию бассейны характеризуются следующими особенностями.

1. Поскольку на том борту бассейна, где наблюдается несогласное налегание отложений (В на фиг. 14-2), ловушки могли существовать уже со времени, когда коллекторы были перекрыты слабопроницаемыми породами, аккумуляция нефти и газа в залежи могла начаться здесь раньше и протекать гораздо более длительное время, чем на противоположном его борту.

2. Равновесное состояние флюидов, так же как давление и температура во всех коллекторах (резервуарах), во время складко- и сбросообразования на борту А бассейна были нарушены. Этот этап деформаций осадочного чехла явился, таким образом, временем приспособления всех скоплений нефти и газа, расположенных в пределах бассейна, к новым условиям. По мере того как пластовые флюиды вновь приходили в равновесное состояние, все более интенсивно происходили процессы миграции и переформирования залежей. Гидростатические условия при этом могли смениться активными гидродинамическими, а последние — привести к тому, что направление движения пластовых вод оказывалось противоположным первоначальному направлению их движения.

3. Возникает вопрос, где находились нефть и газ, приуроченные ныне к залежам вдоль складчатой стороны бассейна, до начала складкообразования? Очевидно, что породы-коллекторы отлагались на более обширной, чем современные границы бассейна, площади. Они распространялись влево от области, показанной на фиг. 14-2. Первоначальная граница распространения этих отложений, по-видимому, располагалась на некотором неизвестном расстоянии от современного складчатого борта бассейна и была связана либо с древней береговой линией бассейна осадконакопления, либо, что более вероятно, с утонением толщи осадков в сторону открытого моря ввиду недостаточного количества поступающего материала (подобно тому, как это наблюдается за краем материкового шельфа). Нефть и газ, залегающие ныне вдоль складчатого борта (А) седиментационного бассейна, вероятно, поступали из отложений, образовавшихся у этого же борта, поскольку давления здесь были, как правило, выше, чем на противоположном его борту (В), связанном с трансгрессивным прилеганием отложений вдоль древней береговой линии. Видимо, до возникновения дислокаций нефть и газ находились в виде дисперсных частиц как в породах-коллекторах, так и в глинистых породах. После образования складок началась концентрация этих частиц, происходившая до тех пор, пока они не приобретали достаточную плавучесть, чтобы мигрировать в участки с низким уровнем потенциальной энергии, приуроченные к высоко расположенным структурам. Возможно также, что капельки нефти и пузырьки газа двигались вместе с пластовой водой в направлении наклона потенциометрической поверхности до аккумуляции их в ловушке.

Таким образом, на основании изучения отложений, выполняющих перспективно нефтегазоносный седиментационный бассейн, можно сделать следующий вывод: потенциальные возможности бассейна наиболее высокие, если мощность осадочных толщ велика, если эти толщи представлены морскими образованиями, имеют разнообразный литологический характер и не метаморфизованы. Седиментационные бассейны обычно являются гетерогенными, и современная пространственная форма выполняющих их толщ может иметь лишь весьма отдаленную связь или вообще не иметь никакой связи с формой ранее располагавшегося здесь бассейна или первоначального бассейна осадконакопления. Образование нефти, вероятно, определяется в основном условиями, существовавшими в бассейнах осадконакопления, в то время как миграция углеводородов и аккумуляция их в залежи более тесно связаны со структурными бассейнами и с тектоническим развитием последних на протяжении их геологической истории.

Источник

Седиментационный анализ: определение, формула и примеры

Суть седиментационного метода анализа заключается в измерении скорости, с которой частицы оседают (преимущественно из жидкой среды). А используя значения скорости оседания, рассчитывают размеры этих частиц и их удельную поверхность. С помощью этого метода определяют параметры частиц многих видов дисперсных систем, например, суспензий, аэрозолей, эмульсий, то есть тех, которые широко распространены и важны для различных областей промышленности.

Понятие дисперсности

Одним из главных технологических параметров, характеризующих вещества и материалы в различных производственных процессах, является их дисперсность. Она обязательно учитывается во время подбора аппаратов для химической технологии, при производстве разнообразных пищевых продуктов и т.д. Связано это не только с тем, что при уменьшении частичек веществ возрастает площадь поверхности фаз и повышается скорость их взаимодействия, но также с тем, что при этом меняются некоторые свойства системы. В частности, возрастает растворимость, увеличивается реакционная способность вещества, понижаются температуры фазовых переходов. Поэтому возникла необходимость в нахождении количественных характеристик дисперсности различных систем и в седиментационном анализе.

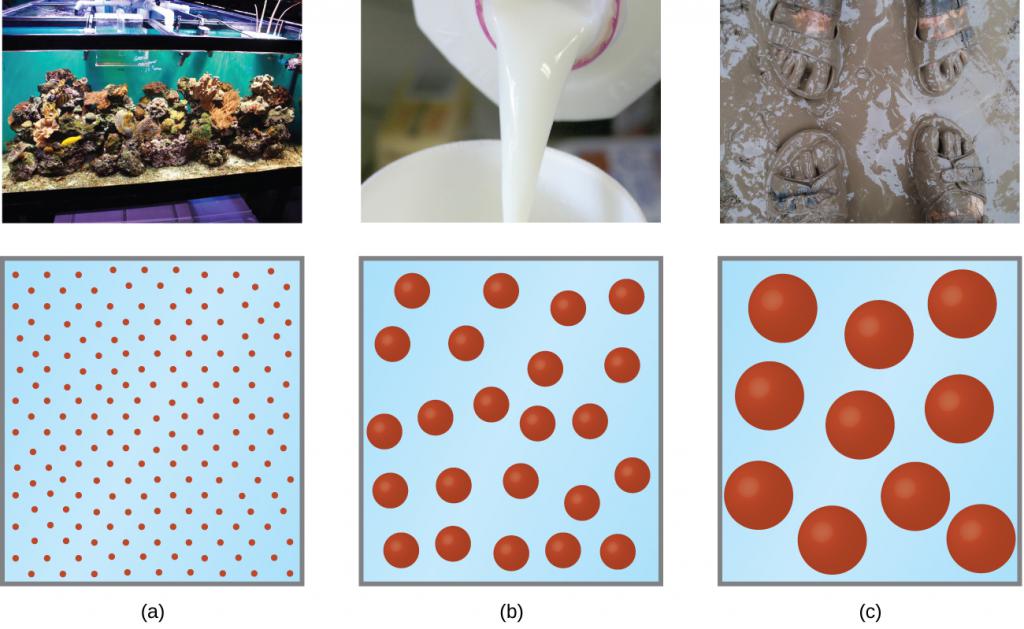

В зависимости от того, как соотносятся размеры частиц в дисперсной фазе, системы подразделяют на монодисперсные и полидисперсные. Первые состоят исключительно из частиц одного размера. Такие дисперсные системы встречаются довольно редко и в реальности являются очень близкими к истинным монодисперсным. Зато подавляющее большинство существующих дисперсных систем — полидисперсные. Это значит, что они состоят из различающихся по своим размерам частиц, причем их содержание неодинаково. В ходе седиментационного анализа дисперсных систем выполняют определение размеров образующих их частиц с последующим построением кривых распределения их по размерам.

Теоретические основы

Седиментацией называется процесс выпадения в осадок частиц, составляющих дисперсную фазу в газообразной или жидкой средах под действием силы тяжести. Седиментация может быть обратной, если происходит всплывание частиц (капель) в различных эмульсиях.

Величину силы тяжести Fg, действующей на частицы шарообразной формы, можно вычислить по формуле, учитывающей гидростатическую поправку:

где ρ – плотность вещества; r – радиус частиц; ρ0 – плотность жидкости; g – ускорение свободного падения.

Противодействует оседанию частиц сила трения Fη, описываемая законом Стокса:

где ᴠсед – скорость движения частиц, а η – вязкость жидкости.

В некоторый момент времени частицы начинают оседать с постоянной скоростью, объясняющейся равенством противодействующих сил Fg=Fη, а значит, справедливо и равенство:

4/3·π·r 3 ·(ρ-ρ0)·g=6·π·η·r·ᴠсед. Преобразовав его, можно получить формулу, отражающую взаимосвязь радиуса частицы со скоростью ее оседания:

Если учитывать, что скорость движения частиц можно определить как отношение ее пути H к времени движения τ, то можно записать уравнение Стокса:

Тогда радиус частицы можно связать с временем ее оседания уравнением:

Однако стоит отметить, что такое теоретическое обоснование седиментационного анализа будет справедливо при соблюдении ряда условий:

- Размер твердых частиц должен соответствовать значениям от 10 –5 до 10 –2 см.

- Частицы должны иметь сферическую форму.

- Частицы должны двигаться с постоянной скоростью и независимо от соседних частиц.

- Трение должно быть внутренним явлением дисперсионной среды.

В связи с тем, что в реальных суспензиях зачастую содержатся частицы, существенно отличающиеся формой от шарообразных, для целей седиментационного анализа вводят понятие эквивалентного радиуса. Для этого в расчетные уравнения подставляют радиус гипотетических шарообразных частиц, выполненных из того же материала, что и реальные в изучаемой суспензии, и оседающие с той же скоростью.

На практике частицы в дисперсных системах неоднородны по своим размерам, и главной задачей седиментационного анализа можно назвать анализ распределения частиц в них по размерам. Иными словами, в ходе исследования полидисперсных систем находят относительное содержание различных фракций (совокупность частиц, размеры которых лежат в определенном интервале).

Особенности седиментационного анализа

Существует несколько подходов к выполнению анализа дисперсных систем седиментацией:

- наблюдение в гравитационном поле за скоростью, с которой оседают частицы в спокойной жидкости;

- взмучивание суспензии для последующего разделения ее на фракции частиц заданных размеров в струе жидкости;

- разделение порошкообразных веществ на фракции с определенными размерами частиц, выполняемое посредством воздушной сепарации;

- наблюдение в центробежном поле за параметрами оседания высокодисперсных систем.

Одним из наиболее широко применяемых является первый вариант анализа. Для его осуществления скорость седиментации определяют каким-либо из следующих способов:

- наблюдая через микроскоп;

- взвешивая накапливающийся осадок;

- определяя концентрацию дисперсной фазы в определенный период процесса оседания;

- измеряя гидростатическое давление в процессе оседания;

- определяя плотность суспензии в период оседания.

Понятие суспензии

Под суспензиями понимают грубодисперсные системы, образуемые твердой дисперсной фазой, размеры частиц которой превышают 10 -5 см, и жидкой дисперсионной средой. Часто суспензии характеризуют как взвеси порошкообразных веществ в жидкостях. На деле это не совсем верно, поскольку взвеси являются разбавленными суспензиями. Частицы твердой фазы кинетически независимы и могут свободно перемещаться в жидкости.

В реальных (концентрированных) суспензиях, которые нередко называют пастами, твердые частицы взаимодействуют друг с другом. Это приводит к образованию некой пространственной структуры.

Существует еще один вид дисперсных систем, образуемых твердыми дисперсными фазами и жидкими дисперсионными средами. Называют их лиозолями. Однако размер твердых частиц в них намного меньше (от 10 -7 до 10 -5 см). В связи с этим седиментация в них незначительна, зато характеризуются лиозоли такими явлениями, как броуновское движение, осмос и диффузия. В основе седиментационного анализа суспензий лежит их кинетическая неустойчивость. Это значит, что суспензии характеризуются изменчивостью во времени таких параметров, как дисперсность и равновесное распределение частиц в дисперсионной среде.

Методика

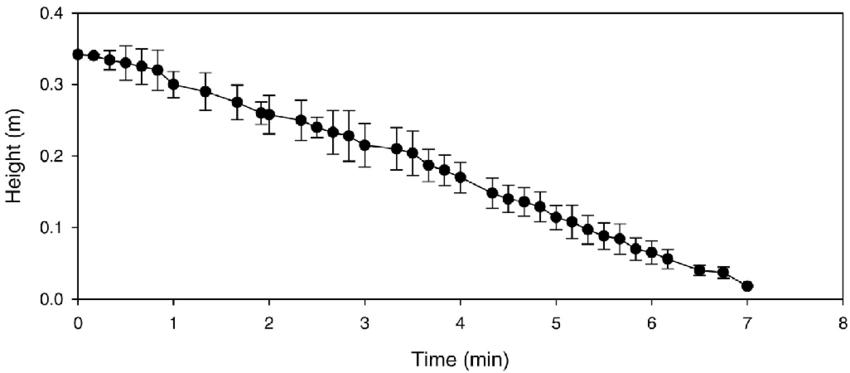

Седиментационный анализ выполняют, используя торсионные весы с чашкой из фольги (диаметр 1-2 см) и высокий стакан. Перед началом анализа взвешивают чашку в дисперсионной среде, погружая ее в наполненный стакан и уравновешивая весы. Вместе с этим измеряется глубина ее погружения. После этого чашка извлекается и быстро помещается в стакан с исследуемой суспензией, при этом она должна быть подвешена на крючок коромысла весов. В тот же момент включатся секундомер. В таблицу заносят данные о массе выпавшего осадка в произвольные моменты времени.

| Время от начала исследования, с | Масса чашки с осадком, г | Масса осадка, г | 1/t, с -1 | Предел седиментации, г |

Используя данные таблицы, вычерчивают кривую седиментации на миллиметровой бумаге. По оси ординат откладывается масса осевших частиц, а по оси абсцисс — время. При этом выбирается адекватный масштаб, чтобы удобно было выполнять дальнейший графический расчет.

Анализ кривой

В монодисперсной среде скорость оседания частиц будет одинакова, а значит, и отстаивание будет характеризоваться равномерностью. Кривая седиментации в этом случае будет имеет линейный характер.

Во время отстаивания полидисперсной суспензии (что и происходит на практике) частицы различных размеров отличаются и скоростью оседания. Это на графике выражается в размытости границы оседающего слоя.

Кривую оседания обрабатывают разбивкой ее на несколько сегментов и проведением касательных. Каждая касательная будет характеризовать оседание отдельной монодисперсной части суспензии.

Общее представление о гранулометрическом составе

Количественное содержание частиц определенной величины в породе обычно называют гранулометрическим составом. От него зависят некоторые свойства пористых сред, например, проницаемость, удельная поверхность, пористость и т.п. По этим свойствам в свою очередь можно сделать выводы о геологических условиях образования залежей пород. Именно поэтому одним из первых этапов исследования осадочных пород является гранулометрический анализ.

Так, по результатам анализа гранулометрического состава песков, контактирующих с нефтью, выбирают оборудование и порядок работ в нефтепромысловой практике. Он помогает подобрать фильтры для предотвращения попадания песка в скважину. От количества глинистых и коллоидно-дисперсных минералов в составе зависят процессы поглощения ионов, а также степень набухания пород в воде.

Седиментационный анализ гранулометрического состава пород

В связи с тем, что анализ дисперсных систем, основанный на принципах седиментации, имеет ряд ограничений, применение его в чистом виде для гранулометрического исследования состава пород не обеспечивает должной достоверности и точности. Сегодня он выполняется с применением современного оборудования с использованием компьютерных программ.

Они позволяют проводить изучение частиц породы из стартового слоя, позволяют непрерывно фиксировать накопление осадка, исключая аппроксимацию уравнениями, измеряют скорость осаждения напрямую. И что не менее важно, допускают исследование седиментации частиц неправильной формы. Процентное содержание фракции того или иного размера определяется компьютером, основываясь на общей массе пробы, а значит, не требуется ее взвешивание перед анализом.

Источник