Челябинский буроугольный бассейн

Челябинский буроугольный бассейн, область распространения залежей угля. Ч. б. б. расположен в северо-восточной части области. Протяженность 170 км: от р. Течи на С. до р. Уй на Ю.; далее 60 км до р. Тогузак. В плане Ч. б. б. имеет вид клина, сужающегося в юго-зап. направлении от 14 до 1 км, а южнее р. Уй — до 0,2—0,1 км. Площадь его более 1,3 тыс. км 2 . Наиболее крупные центры угледобычи: Еманжелинск, Копейск, Коркино. Первооткрыватель угольного месторожд.— горный инж. И. И. Редикорцев (см. Редикорцевы). В 1832 при обследовании долины р. Миасс он обнаружил на правом берегу ниже дер. Ильиных (ныне Ильино Красноармейского района) пласт угля толщ. 35 см. Позднее начались поисковые работы. Наличие угольных пластов мощностью до 1,5 м было подтверждено горным инж. С. М. Подъяконовым и геологом Б. Н. Наследовым, пробурившими на берегу озера Тугайкуль первые 6 скважин. С 1907 пензенский лесопромышленник И. Н. Ашанин проводил в районе озера разведочные и подготовит. работы. Залож. им в том же году шахта Екатеринина (по имени жены предпринимателя) и 2 др. (более мелкие) стали выдавать уголь. В 1908 началась разработка карьера для добычи угля открытым способом. Было поднято на-гора более 1 млн т. В годы Гражданской войны деят-сть была приостановлена. Геологоразведочные и эксплуатационные работы возобновились в сер. 1920-х гг. Ими руководили горные инж. Н. В. Половцев, С. В. Горюнов, В. С. Федоров во главе с проф. М. М. Пригоровским. В годы первых 5-леток (1928—40) были открыты новые месторожд., введены в эксплуатацию коркинские разрезы № 1 и 2. В число потребителей чел. угля вошла построенная в 1930 ЧГРЭС. На юж. оконечности басс. были открыты Коркинское, Еманжелинское месторожд., Батуринский пласт. Подтвердилась непрерывность залегания угленосных отложений на 90-кл участке от р. Миасс на С. до р. Увельки на Ю. В 1932 впервые были применены геофиз. методы разведки (гравиразведка, электроразведка, магнито- и сейсморазведка). В кон. 1932 в соответствии с характером угленосности Чел. басс. был разделен на 8 геолого-пром. районов (с С. на Ю.): Сугоякский, Козыревский, Копейский, Камышинский, Коркинский, Еманжелинский, Кичигинский, Тогузакский. В кон. 1930-х гг. геологоразведочные работы в басс. с целью подготовки его к пром. освоению проводились более интенсивно. Во время Великой Отечественной войны угледобыча увеличилась почти вдвое. Роль Чел. басс. возросла после оккупации Донбасса. Чел. обл. занимала 1-е место в СССР по добыче топлива. В послевоен. период поисково-разведочные работы приобрели еще большие масштабы. Совершенствовалась технология проходки угольных пластов, возросла скорость бурения. Обобщались мат-лы геол. изучения и оценки перспектив басс., его гидрогеологии, газоносности угольных пластов, стратиграфии. В ходе разведочных работ в кон. 1940-х — 1950-х гг. выявлены объемы балансовых запасов басс., превышающие прежние почти в 5 раз. С кон. 1950-х гг. в топливном балансе страны увеличился уд. вес нефти и газа. Несмотря на то что уголь из осн. вида топлива перешел в разряд второстепенных, поиски его продолжались. В 1964 добыча угля в Ч. б. б. достигла макс. величины (24,2 млн т). В 1967 начался период изучения перспектив басс. на его глубоких горизонтах. Чел. басс. представляет собой узкую тектонич. депрессию (грабен). Его ложе (палеозойский фундамент) залегает на глуб. 500—400 м. Нижнемезозойские отложения, заполняющие грабен, имеют сложное строение: ниж. часть сложена вулканогенно-осадочными образованиями (туринская серия), верх.— нормально-осадочными (чел. серия). Угленосные отложения (чел. серия) общей мощностью до 4 тыс. м делятся на 4 крупных цикла осадконакопления — свиты (снизу вверх): калачевскую, козыревскую, коркинскую, сугоякскую. Чел. серия перекрывается небольшим по мощности (5— 20 м) рыхлым чехлом покровных отложений мел-четвертичного возраста. Мощность угольных пластов различна и достигает 200 м. Наиб. мощные (до 60—80 м) части угольных пластов получили назв. центров угленакопления (Батуринский, Еманжелинский, Коркинский, Красносельский, Куллярский, Сугоякский и др.). Коркинский пласт максимальная мощностью 200 м практически выработан. Углы падения пластов изменяются от горизонтальных и пологих в центральной части грабена до наклонных и крутых (вплоть до опрокидывания) в прибортовых частях. Уголь сжигается на ТЭЦ (угольная пыль), используется как печное топливо и для получения генераторного газа в металлургии. Гидрогеол. условия освоения басс. несложные. Наиб. водообильны известняки и песчаники палеозоя. Приток подземных вод в шахты и угольные разрезы на глуб. до 400 м достигает 50—100 (редко 190— 230) м 3 /ч. Инж.-геол. условия определяются сложным строением угленосной толщи, невыдержанной мощностью угольных пластов, их изменчивым залеганием и сильной тектонич. нарушенностью. С увеличением глуб. повышаются плотность и прочность пород, уменьшаются пористость и влажность. Более крепкими и устойчивыми являются песчаники, конгломераты и гравелиты. Шахты басс. относятся к опасным по содержанию метана. Освоение запасов угля ведется ОАО «Челябинская угольная компания» (ЧУК), шахтами «Капитальная», «Комсомольская», «Коркинская», «Центральная», разрезами «Копейский» и «Коркинский» (всего за более чем 100 лет разработкой залежей Ч. б. б. занимались 76 крупных шахт и 15 разрезов). Осн. потребителями его являются Южноуральская ГРЭС и ОАО «Территориальная генерирующая компания — 10». Поддержание постоянного уровня угледобычи, стр-во новых шахт и разрезов в совр. экон. условиях являются весьма сложной задачей. Прогнозные ресурсы Чел. басс. за счет включения в разработку перспективных площадей в Сугоякском и Козыревском геолого-пром. угленосных районах в 1998 оценивались в 255,8 млн т. Общее кол-во добытого угля в 2007 составляло 1 млрд т (шахтами добыто 600 млн т, разрезами — 400 млн т). С 2002 рук-во предпр. Ч. б. б. осуществляет ОАО «ЧУК».

Источник

Челябинский угольный бассейн

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Смотреть что такое «Челябинский угольный бассейн» в других словарях:

Бассейн — получить на Академике действующий промокод OBI или выгодно бассейн купить со скидкой на распродаже в OBI

ЧЕЛЯБИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН — в Челябинской обл. Разрабатывается с 1907. 1300 км². Балансовые запасы углей св. 600 млн. т. В угленосной толще верхнего триаса юры мощность до 3,5 км более 40 рабочих пластов. Угли бурые. Теплота сгорания на рабочее топливо 14 МДж/кг.… … Большой Энциклопедический словарь

ЧЕЛЯБИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН — ЧЕЛЯБИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН, в Челябинской обл. Разрабатывается с 1907. 1300 км2. Балансовые запасы углей св. 600 млн. т. В угленосной толще верхнего триаса юры мощностью до 3,5 км более 40 рабочих пластов. Угли бурые. Теплота сгорания на… … Русская история

Челябинский угольный бассейн — в России, в Челябинской области. Разрабатывается с 1907. 1300 км2. Балансовые запасы углей свыше 600 млн. т. В угленосной толще верхнего триаса юры мощностью до 3,5 км более 40 рабочих пластов. Угли бурые. Теплота сгорания на рабочее топливо… … Энциклопедический словарь

Челябинский угольный бассейн — ЧЕЛЯ́БИНСКИЙ У́ГОЛЬНЫЙ БАССÉЙН, база бурых углей на Урале. Расположен на вост. склоне Уральских гор, в сев. вост. части Челябинской обл. РСФСравни Осн. месторождения топлива Копейское и Коркинское. Быстрое пром. развитие бассейна в годы до … Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия

Угольный бассейн — площадь непрерывного или островного распространения угленосных формаций, значительная по размерам или запасам угля. Образование У. б. связано с развитием структур земной коры синеклизы, краевого или унаследованного прогиба и т.п. Обычно У … Большая советская энциклопедия

Угольный бассейн — У этого термина существуют и другие значения, см. Бассейн. Угольный бассейн (угленосный бассейн) крупная площадь (тысячи км²) сплошного или прерывистого развития угленосных отложений (угленосной формации) с пластами (залежами) ископаемого угля… … Википедия

БАССЕЙН УГЛЕНОСНЫЙ (УГОЛЬНЫЙ) — крупная площадь (тысячи км2) сплошного ьли прерывистого развития угленосных отл. (угленосной форм.) с пластами (залежами) ископаемого угля (лигнита, бурого, каменного); для разл. частей Б. у. характерна общность геолого исторического процесса… … Геологическая энциклопедия

Угленосный бассейн — Угольный бассейн (угленосный бассейн) крупная площадь (тысячи км²) сплошного или прерывистого развития угленосных отложений (угленосной формации) с пластами (залежами) ископаемого угля (лигнита, бурого, каменного). Для различных частей… … Википедия

Урал (географич.) — Урал, территория, расположенная между Восточно Европейской и Западно Сибирской равнинами и вытянутая с С. на Ю. от Сев. Ледовитого океана до широтного участка р. Урал ниже г. Орска. Основной частью её является Уральская горная система,… … Большая советская энциклопедия

Урал — I Урал территория, расположенная между Восточно Европейской и Западно Сибирской равнинами и вытянутая с С. на Ю. от Сев. Ледовитого океана до широтного участка р. Урал ниже г. Орска. Основной частью её является Уральская горная система,… … Большая советская энциклопедия

Источник

Челябинский угольный бассейн

Челябинский буроугольный бассейн (ЧУБ) — расположен к востоку от г. Челябинска, занимает площадь 1300 км2 и является основной базой добычи углей на восточном склоне Урала.

Месторождение открыто в 1832 году, промышленная разработка началась в 1907 году. Еще четверть века понадобилось геологам, чтобы понять, как, на каких глубинах и площадях залегает уголь. В 30-е годы на геологические карты был нанесен Челябинский буроугольный бассейн, запасы которого на 1935 год составляли 1800 млн тонн. Создание в этом районе мощного промышленного узла в 30-е гг. вызвало огромный интерес к бассейну и обеспечило резкий подъем угледобычи. К 1940 году в районе Копейска работала уже 21 шахта. Пик угледобычи приходился на 1960-е гг. Разработка углей велась в Копейском, Камышинском, Коркинском и Еманжелинском районах.

До 2006 года разработка месторождений велась ОАО «Челябинскуголь». После его банкротства и ликвидации имущественный комплекс предприятия был выкуплен ОАО «Челябинская угольная компания».

ЧУБ имеет протяженность 140 км и прослеживается от озера Тишки на севере до Южноуральска на юге. Максимальная ширина угленосной структуры 14 км, глубина до четырех километров. Бассейн условно разделен на семь угленосных районов:

- Сугоякский

- Козыревский

- Копейский

- Камышинский

- Коркинский

- Еманжелинский

- Кичигинский

- Тогузакский

Всего разведано около 30 угольных пластов, мощность которых колеблется от 0,75 до 13 м. Самые мощные пласты (до 200 метров) отрабатываются Коркинским разрезом. Открытым способом ведется добыча и в Копейске.

Содержание углерода в челябинских углях — в среднем 72,5 %, золы (несгораемая часть) — 28—32 %. Теплотворная способность — 4000—6000 ккал/кг. Уголь склонен к самовозгоранию. Он годами горит в терриконах Копейска, Еманжелинска, в карьерах Коркино и Копейска, нанося немалый вред природе. Оставшиеся запасы угля в бассейне на конец XX столетия составляли 523 млн тонн.

Oсновные промышленные центры:

- Kопейское

- Kамышинское

- Kоркинское

- Eманжелинское

Источник

Челябинский угольный бассейн.

Курсовой проект

по теме: Обоснование, выбор и расчет параметров машин и оборудования механизированного комплекса для условий Челябинского угольного бассейна

Выполнил: студент IV курса

Томский Иннокентий Гаевич

Проверил: к.т.н. Апросимова Е.П.

Содержание:

| № | Наименование раздела | стр. |

| Введение | ||

| Задание | ||

| Таблица исходных данных | ||

| Челябинский угольный бассейн. Физические свойства угля | ||

| Выбор очистного комбайна | ||

| Расчет технических параметров комбайна | ||

| 6.1. | Расчетная скорость подачи комбайна | |

| 6.2. | Расчет расхода мощности на подачу | |

| 6.3. | Расчет мощности на погрузку | |

| 6.4. | Расчет мощности на выемку | |

| Расчет производительности комбайна | ||

| Выбор механизированного комплекса | ||

| Организация работ в лаве и планограмма работ | ||

| Список использованной литературы | ||

| Графическая часть |

Введение

По полученным данным необходимо подобрать очистной комбайн и механизированный комплекс, который будет полностью соответствовать для ведения данных видов работ. Для правильного подбора техники необходимо знать технические характеристики, характеристики угля, и все исходные данные.

Таблица исходных данных

| № | Наименование | Данные |

| Длина очистного забоя, м. | ||

| Мощность пласта, м. | 1,7 | |

| Угол падения пласта, град. | ||

| Газообильность, м 3 /т | 10/18 | |

| Сопротивление угля резанию, кН | ||

| Плотность угля | 1,4 | |

| Коэффициент крепости | 3,5 | |

| Хрупкий уголь марок | К,Т | |

| Легко обрушающиеся непосредственно кровли | 2,4 |

Челябинский угольный бассейн.

Физические свойства угля.

Область распространения залежей угля протягивается с северо-востока на юго-запад на 170 км от реки Течи на севере до реки Уй на юг. Наибольшей ширины (14 км) достигает в районе реки Миасс. На юге ширина угленосной структуры не превышает 1 км. Общая площадь бассейна около 1300 км2. Западная граница его проходит к востоку от Челябинска. Крупные центры угледобычи это города Копейск и Коркино. Впервые уголь к северо-востоку от Челябинска, на правом берегу Миасса, обнаружил в 1832 горный инженер И. И. Редикорцев. Промышленная эксплуатация угля началась в 1907 году. На берегу озера Тугайкуль лесопромышленником И. Ашаниным была заложена первая шахта, названная Екатерининой. В 20–30-е годы XX столетия были проведены поисковые геолого-разведочные работы, в результате которых установлены границы бассейна, выявлены основные угольные пласты: подсчитанные запасы угля на 1 января 1935 составили 1,8 млрд. тонн. Бассейн разделен на геолого-промышленные районы (с севера на юг): Сугоякский, Козыревский, Копейский, Камышинский, Коркинский, Еманжелинский, Кичигинский. Угленосные породы заполняют узкую тектоническую впадину в древнем палеозойском фундаменте. Вся угленосная толща имеет триас-юрский возраст (170–230 млн. лет). В основании ее залегают вулканогенно-осадочные породы т. н. туринской серии, выше лежат угленосные осадки челябинской серии, представляющие собой ритмично перемежающиеся слои, сложенные аргиллитами, алевролитами, песчаниками, конгломератами, пластами угля. Все перечисленные – отложения древних рек, болот, озер. Суммарная мощность угленосных пород около 4000 м. В разрезе толщи насчитывается более 30 промышленных пластов угля. Детальное изучение разреза, его литологии, позволило выделить 4 цикла угленакопления, т. н. свит. Снизу вверх выделяются свиты: калачевская, козыревская, коркинская и сугоякская. Самая продуктивная часть челябинской серии – коркинская свита мощностью до 1250 м. Наиболее мощные угольные пласты (несколько десятков метров) приурочены к нижней части продуктивной толщи. Уникальная угольная залежь – пласт Коркинский мощностью до 200 м – в значительной степени выработана. Центры угленакопления разделены между собой участками с пониженной угленосностью. По мере удаления от центра мощные залежи угля расщепляются. Как правило, пласты угля и вмещающие их осадочные породы усложнены тектоническими трещинами, разломами. Гидрогеологические условия добычи угля несложные. Наиболее водообильны древние породы – известняки, песчаники палеозоя. Сами угленосные породы гораздо менее водообильны, приток подземных вод в шахты, угольные разрезы на глубине до 400 м достигает 50–100 м3/ч, редко 190–230 м3/ч. С глубиной повышаются прочность и плотность пород, уменьшаются их пористость и влажность. В шахтах бассейна выделяется метан. Большинство углей бассейна – бурые, небольшая часть – каменные. Челябинская уголь идет на топливо для тепловых электростанций (Южно-Уральская, Троицкая ГРЭС) и коммунальных служб, на производство генераторного газа для металлургии.

Угли переходные от бурых к каменным с содержанием золы 17—25%, серы — 1%. Геол. запасы составляют 1,6 млрд. т. Местами пласты подходят близко к поверхности, и добыча ведётся открытым способом (Коркино). Ч. у. б. имеет важное значение как крупная топливная база пром. пр-тип Челябинской и др. областей.

По данным курсового проекта в данном месторождении угли марок К и Т , данные обозначения означают: К – коксовые, Т – тощие.

Выбор очистного комбайна

По данным моего курсового проекта Челябинского угольного бассейна, я выбрал очистной комбайн КШ-3М. Так как этот очистной комбайн наиболее подходит по своей технической характеристике. Техническая характеристика приведена на таблице 2.

Очистной комбайн КШ-3М предназначен для механизации выемки угля на пологих и наклонных пластах мощностью 1,8 – 3,3 м с углом падения до 35 о по простиранию и до 10 о по падению и восстанию при сопротивлению угля резанию до 300 Н/мм.

При углах падения пласта 9 0 и выше комбайн применяется с предохранительной лебедкой 3ЛП.

Выемка угля комбайном может производится как по челноковой, так и по односторонней схеме с самозарубкой без ниш в комплекте с соответствующим оборудованием обеспечивающим выход подающей части комбайна на штрек.

Добыча угля будет происходить по челноковой схеме с применением предохранительной лебедкой 3ЛП, так как по данным курсового проекта угол падения составляет α=18°, а комбайн КШ-3М при углах падения пласта 9° и выше комбайн применяется с предохранительной лебедкой 3ЛП.

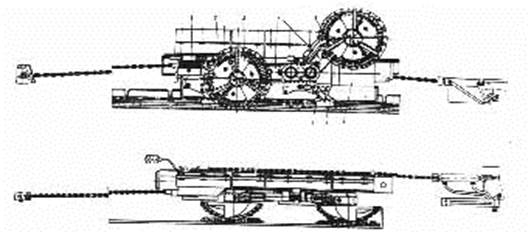

Рис.1. Очистной комбайн КШ-3М

Расчет мощности на погрузку

Скорость вращения шнеков, с -1

Подача за один оборот, м/об:

Усилие сопротивление погрузке, кН:

где С и D – Для шнекового исполнительного органа при работе комбайна без погрузочного щита, С = 0, Д2 = 10000 Н/м.

Мощность, расходуемая на погрузку угля, кВт:

Суммарная мощность, расходуемая на погрузку, кВт:

Расчет мощности на выемку

Суммарная мощность, затрачиваемая на выемку угля, кВт:

Сравнивая суммарную мощность привода затрачиваемую на выемку угля с установленной на комбайне КШ-3М с максимальной мощностью одного электродвигателя равной 145 кВт видим, что комбайн КШ-3М с данной технической характеристикой подходит под выемку угля Челябинского угольного бассейна.

Механизированная крепь М138

Крепь М138 оградительно – поддерживающая, щитовая, агрегатированная состоит из однотипных линейных секций и концевых секций с якорными гидродомкратами. Перекрытие секции имеет управляемую двумя гидропатронами консоль для поддержания кровли в призабойном пространстве, а также боковой выдвижной борт, управляемый гидродомкратами. Последнее позволяет не только перекрыть меж секционные зазоры, но и направлять секцию в плоскости пласта в нужную сторону во время передвижения. Поддерживающее перекрытие секции опирается на разрезное основание через четыре гидростойки двойной гидравлической раздвижности, связано с основанием оградительной частью с помощью двух траверс. Это обеспечивает поперечную и продольную устойчивость секции (неизменяемость ее формы) и разгружает стойки от поперечных сил.

Техническая характеристика крепи М138

| Рабочее сопротивление крепи, кН: | |

| На 1 м 2 поддерживаемой площади кровли | 900-940 |

| На 1 м по длине лавы | 4000-4170 |

| Рабочее сопротивление стойки/ секции, кН | 1500/6000 |

| Рабочее сопротивление на конце передней консоли перекрытия, кН/м | |

| Усилие подпора кровли при передвижке секции, кН/м 2 | 1,5 |

| Коэффициент начального распора | 0,7 |

| Коэффициент затяжки кровли | 0,92 |

| Расчетная скорость крепления кровли, м 2 /мин | |

| Максимальный ход выдвижения бокового борта секции, мм | |

| Шаг передвижки секции, м | 0,8 |

| Шаг установки секции, м | 1,5 |

| Усилие передвижки секции, кН | |

| Усилия передвижки конвейера, кН | |

| Рабочая жидкость | Водомасляная эмульсия |

| Максимальное давление рабочей жидкости, МПа: | |

| В напорной магистрали | |

| В поршневой полости стойки 1/2 ступени | 40/76 |

| Управление секцией крепи | Ручное и автоматическое |

| Габаритные размеры секции, мм: | |

| Длина с козырьком | |

| Ширина | |

| Высота: | |

| Минимальная | 900,1000, 1100 |

| Максимальная | 1720, 1010, 2320 |

| Масса секции, кг | 9680, 9850, 10060 |

Насосная станция СНТ32

Предназначена для нагнетания рабочей жидкости в гидросистему очистных агрегатов и механизированных крепей в шахтах любой категории по газу и пыли. Места установки станций — откаточные, вентиляционные штреки и просеки с углом наклона не более 10°. Станция может устанавливаться непосредственно на почву или на колесную платформу.

Станция универсальна, может применяться с любыми механизированными комплексами, обеспечена контролирующими устройствами и блокировками для защиты от работы в ненормальных условиях.

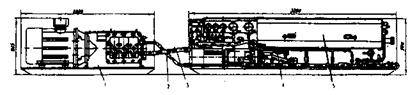

Станция состоит из следующих основных узлов (рис. 1.44): установки насосной 1, высоконапорного рукава 2, рукава 3, установки подпиточной 4 и бака 5 для рабочей жидкости.

Рис. 3. Станция насосная СНТ32

Выпускается на напряжение 660, 1000 и 1140 В.

Техническая характеристика станции СНТ32

| Рабочая жидкость | Водомасляная эмульсия |

| Подача, л/мин | |

| Максимальное рабочее давление, МПа | |

| Диапазон постройки давлений, МПа: | |

| верхний предел, не более | |

| нижний предел, не менее | |

| Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа, не более | |

| Перепад от верхнего предела давления, % | 20±5 |

| Давление на входе в высоконапорный насос, МПа, не менее | 0,3 |

| Вместимость гидробака, дм3 | |

| Электродвигатели: | |

| высоконапорного насоса: | |

| Тип | АИУМ225М4 |

| мощность, кВт | |

| частота вращения, мин -1 | |

| напряжение силового электрооборудования, В | 660/1140 |

| подпиточной установки | |

| Тип | АИУМ112М2 |

| мощность, кВт | |

| частота вращения, мин -1 | |

| напряжение силового электрооборудования, В | 660/1140 |

| Очистка рабочей жидкости | Механическая и гидравлическая |

| Габаритные размеры, мм: | |

| насосной установки: | |

| длина х ширина х высота | 2000х1060х920 |

| подпиточной установки: | |

| длина х ширина | 3200х1060 |

| Высота | |

| Масса (без рабочей и смазочной жидкости), кг: | |

| Станции | |

| комплекта поставки | |

| Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч | ≥7000 |

| Коэффициент полезного действия, не менее | 0,90 |

В насосной станции СНТ32 применен высоконапорный насос, плунжеры которого механически на связаны с приводным механизмом. В сочетании с управляющим работой станции клапаном дискретного действия, установленным на входе в силовой насос, обеспечивается разгрузка насоса путем перекрытия линии подпитки. При разгрузке (которая составляет 60-70 % общего времени работы станции) происходит полная остановка плунжеров и клапанов гидроблока насоса, уменьшается их износ, повышается срок службы. Взаимодействие с рабочей жидкостью низкого давления повышает надежность клапана, управляющего работой станции.

Переналадка станции на различные режимы работы осуществляется за короткое время.

Организация работ в лаве

и планограмма работ в течение рабочей смены

По полученным значениям времени цикла и его составляющих разрабатываются график организации и планограмма работ в течение рабочей смены.

График организации и планограмма работ в очистном забое, оснащенном комплексом КМ138. Сменное звено (10-11 человек) состоит из машиниста комбайна, семи горнорабочих и двух-трех электрослесарей.

1. Зарубка комбайна.

Зарубка производится от конвейерного штрека. Зарубку выполняет машинист комбайна. Всего на зарубку комбайна затрачивается 3 мин. Передвижку привода конвейерного и рештачного става конвейера длиной 6 м производит горнорабочий 8, работающий на крепи сопряжения.

2. Выемка угля комбайном на основном участке лавы.

Управление комбайном осуществляет машинист 1, регулирующий режим работы комбайна. Горнорабочий 2 следит за своевременностью выдвижки секций крепи, работой крепеукладчика, системы орошения и состоянием кровли.

3. Передвижка секций крепи.

Передвижку крепи производит машинисты крепи (горнорабочие 3, 4) вслед за проходом комбайна в соответствие с паспортом крепления. Поддерживающий козырек через блок управления принудительно опускается на 2-5 см. При выдвижке секций на полшага передвижки горнорабочий переводит рукоятку блока управления на раздвижку стойки, продолжая перемещение секции. Зазор между козырьком крепи и грудью забоя выдерживается в 15 см. После окончания передвижки секции крепи рукоятка управления домкратом передвижки ставится в нейтральное положение.

Если работа комбайна совместно с перемещением крепи попадает под смену рабочих то работа прекращается на любом участке пути. А следующая смена начинает продолжать работу через некоторое время.

На передвижку одной секции крепи затрачивается 35 с. Таким образом при работе двух машинистов крепи и одновременной передвижке двух секций и шага их установки 1,1 м максимально допустимая скорость подачи комбайна по скорости крепления составит:

В процессе передвижки секций крепи горнорабочий 5 производит зачистку оснований секций крепи.

4. Передвижка конвейера.

Перед передвижкой конвейера горнорабочий 5 проверяет земник и при его наличии — разрушает. Передвижка конвейера ведется волной с отставанием от комбайна на 13-15 см. Схему включения домкратов на передвижку устанавливают в зависимости от сопротивления перемещению конвейерного става.

Операции по передвижке осуществляют горнорабочие 3 и 4 (машинисты крепи) по отдельным участкам конвейера. Горнорабочий 3 на первом участке конвейерного става производит переключение рукоятки гидрораспределителя в положение «Передвижка», а горнорабочий 4 в это время на участке (12-13 секций) ставит рукоятки гидрораспределителя в положение «слив». После этого горнорабочий 3 с ближнего лавного блока включает насосную группу — происходит передвижка конвейера на первом участке. Горнорабочий 4 следит за ходом передвижки и при необходимости регулирует прямолинейность става путем дополнительного включения или отключения домкратов.

После передвижки става на первом участке горнорабочий 3 ставит рукоятки гидрораспределителей на первом участке в нейтральное положение и переходит на 2-й участок. Горнорабочий 4 в это время ставит рукоятки гидрораспределителей на третьем участке в положение «слив». Цикл повторяется.

5. Работа на концевых участках лавы

Передвижку крепи сопряжения типа Т64 в вентиляционном штреке осуществляет горнорабочий 8, а в конвейерном штреке горнорабочие 6 и 7. Горнорабочий 7 во время зарубки комбайна и во время выемки угля также осуществляет расштыбовку конвейера под приводной станцией.

Список использованной литературы

| № | Наименование |

| 1. | Махно Д.Е., Страбыкин Н.Н., Кисурин В.Н. Горные машины и комплексы: Краткий курс лекции. – Иркутск: ИрГТУ, 1996. |

| 2. | Справочник машин и оборудования для шахт и рудников. М.: МГГУ 2002. |

| 3. | Справочник физических свойств горных пород (кадастр).- М.: Недра, 1975. |

| 4. | Яцких В.Г., Розенберг Б.А., Имас А.Д. Горные машины. М.: 1959. |

| 5. | Гетопанов В.Н., Гудилин И.С., Чуглеев Л.И. Горные и транспортные машины и комплексы. М.: Недра, 1991. |

| 6. | Зайков В.И., Берлявский Г.П. Эксплуатация горных машин и оборудования. М.: МГГУ, 2000. |

Курсовой проект

по теме: Обоснование, выбор и расчет параметров машин и оборудования механизированного комплекса для условий Челябинского угольного бассейна

Выполнил: студент IV курса

Томский Иннокентий Гаевич

Проверил: к.т.н. Апросимова Е.П.

Содержание:

| № | Наименование раздела | стр. |

| Введение | ||

| Задание | ||

| Таблица исходных данных | ||

| Челябинский угольный бассейн. Физические свойства угля | ||

| Выбор очистного комбайна | ||

| Расчет технических параметров комбайна | ||

| 6.1. | Расчетная скорость подачи комбайна | |

| 6.2. | Расчет расхода мощности на подачу | |

| 6.3. | Расчет мощности на погрузку | |

| 6.4. | Расчет мощности на выемку | |

| Расчет производительности комбайна | ||

| Выбор механизированного комплекса | ||

| Организация работ в лаве и планограмма работ | ||

| Список использованной литературы | ||

| Графическая часть |

Введение

По полученным данным необходимо подобрать очистной комбайн и механизированный комплекс, который будет полностью соответствовать для ведения данных видов работ. Для правильного подбора техники необходимо знать технические характеристики, характеристики угля, и все исходные данные.

Таблица исходных данных

| № | Наименование | Данные |

| Длина очистного забоя, м. | ||

| Мощность пласта, м. | 1,7 | |

| Угол падения пласта, град. | ||

| Газообильность, м 3 /т | 10/18 | |

| Сопротивление угля резанию, кН | ||

| Плотность угля | 1,4 | |

| Коэффициент крепости | 3,5 | |

| Хрупкий уголь марок | К,Т | |

| Легко обрушающиеся непосредственно кровли | 2,4 |

Челябинский угольный бассейн.

Физические свойства угля.

Область распространения залежей угля протягивается с северо-востока на юго-запад на 170 км от реки Течи на севере до реки Уй на юг. Наибольшей ширины (14 км) достигает в районе реки Миасс. На юге ширина угленосной структуры не превышает 1 км. Общая площадь бассейна около 1300 км2. Западная граница его проходит к востоку от Челябинска. Крупные центры угледобычи это города Копейск и Коркино. Впервые уголь к северо-востоку от Челябинска, на правом берегу Миасса, обнаружил в 1832 горный инженер И. И. Редикорцев. Промышленная эксплуатация угля началась в 1907 году. На берегу озера Тугайкуль лесопромышленником И. Ашаниным была заложена первая шахта, названная Екатерининой. В 20–30-е годы XX столетия были проведены поисковые геолого-разведочные работы, в результате которых установлены границы бассейна, выявлены основные угольные пласты: подсчитанные запасы угля на 1 января 1935 составили 1,8 млрд. тонн. Бассейн разделен на геолого-промышленные районы (с севера на юг): Сугоякский, Козыревский, Копейский, Камышинский, Коркинский, Еманжелинский, Кичигинский. Угленосные породы заполняют узкую тектоническую впадину в древнем палеозойском фундаменте. Вся угленосная толща имеет триас-юрский возраст (170–230 млн. лет). В основании ее залегают вулканогенно-осадочные породы т. н. туринской серии, выше лежат угленосные осадки челябинской серии, представляющие собой ритмично перемежающиеся слои, сложенные аргиллитами, алевролитами, песчаниками, конгломератами, пластами угля. Все перечисленные – отложения древних рек, болот, озер. Суммарная мощность угленосных пород около 4000 м. В разрезе толщи насчитывается более 30 промышленных пластов угля. Детальное изучение разреза, его литологии, позволило выделить 4 цикла угленакопления, т. н. свит. Снизу вверх выделяются свиты: калачевская, козыревская, коркинская и сугоякская. Самая продуктивная часть челябинской серии – коркинская свита мощностью до 1250 м. Наиболее мощные угольные пласты (несколько десятков метров) приурочены к нижней части продуктивной толщи. Уникальная угольная залежь – пласт Коркинский мощностью до 200 м – в значительной степени выработана. Центры угленакопления разделены между собой участками с пониженной угленосностью. По мере удаления от центра мощные залежи угля расщепляются. Как правило, пласты угля и вмещающие их осадочные породы усложнены тектоническими трещинами, разломами. Гидрогеологические условия добычи угля несложные. Наиболее водообильны древние породы – известняки, песчаники палеозоя. Сами угленосные породы гораздо менее водообильны, приток подземных вод в шахты, угольные разрезы на глубине до 400 м достигает 50–100 м3/ч, редко 190–230 м3/ч. С глубиной повышаются прочность и плотность пород, уменьшаются их пористость и влажность. В шахтах бассейна выделяется метан. Большинство углей бассейна – бурые, небольшая часть – каменные. Челябинская уголь идет на топливо для тепловых электростанций (Южно-Уральская, Троицкая ГРЭС) и коммунальных служб, на производство генераторного газа для металлургии.

Угли переходные от бурых к каменным с содержанием золы 17—25%, серы — 1%. Геол. запасы составляют 1,6 млрд. т. Местами пласты подходят близко к поверхности, и добыча ведётся открытым способом (Коркино). Ч. у. б. имеет важное значение как крупная топливная база пром. пр-тип Челябинской и др. областей.

По данным курсового проекта в данном месторождении угли марок К и Т , данные обозначения означают: К – коксовые, Т – тощие.

Выбор очистного комбайна

По данным моего курсового проекта Челябинского угольного бассейна, я выбрал очистной комбайн КШ-3М. Так как этот очистной комбайн наиболее подходит по своей технической характеристике. Техническая характеристика приведена на таблице 2.

Очистной комбайн КШ-3М предназначен для механизации выемки угля на пологих и наклонных пластах мощностью 1,8 – 3,3 м с углом падения до 35 о по простиранию и до 10 о по падению и восстанию при сопротивлению угля резанию до 300 Н/мм.

При углах падения пласта 9 0 и выше комбайн применяется с предохранительной лебедкой 3ЛП.

Выемка угля комбайном может производится как по челноковой, так и по односторонней схеме с самозарубкой без ниш в комплекте с соответствующим оборудованием обеспечивающим выход подающей части комбайна на штрек.

Добыча угля будет происходить по челноковой схеме с применением предохранительной лебедкой 3ЛП, так как по данным курсового проекта угол падения составляет α=18°, а комбайн КШ-3М при углах падения пласта 9° и выше комбайн применяется с предохранительной лебедкой 3ЛП.

Источник